Вулканическая система Йеллоустона могла сформироваться в результате субдукции

К Йеллоустонскому вулкану в Северной Америке традиционно приковано повышенное внимание. Связано это с тем, что его активизация неизбежно приведет к разрушительным последствиям глобального масштаба. Точность прогноза возможного извержения этого супервулкана во многом зависит от правильной интерпретации механизма формирования всей Йеллоустонской вулканической системы. Если раньше общепризнанной считалась лишь так называемая «плюмовая» теория ее возникновения, то сейчас появились данные в пользу альтернативной «плитной» гипотезы.

Вулкан Йеллоустон — пожалуй, самый известный из супервулканов. Хотя уже несколько десятков тысяч лет он относительно спокоен, активизироваться он может в любой момент, так как под ним находится активный магматический очаг (см. новость Термомеханическое моделирование помогло объяснить формирование магматической системы Йеллоустонского супервулкана, «Элементы», 04.05.2018). Его извержение может иметь катастрофические последствия для всего североамериканского континента и на долгие годы изменить климат на планете.

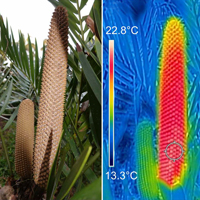

Существует как минимум две гипотезы возникновения магматической системы Йеллоустонского вулкана. Доминирующей является так называемая теория плюмов, в соответствии с которой горячие точки, к которым сторонники этой теории относят и Йеллоустон, возникают над плюмами — мантийными потоками, идущими от ядра Земли. Согласно этой теории, мантийный плюм в течение длительного времени сохраняет стационарное положение, а перемещающаяся над ним литосферная плита как бы «прожигается» очень горячим веществом плюма. Так образуются цепочки вулканов, в которых каждый последующий кратер моложе предыдущего. Классическим примером такой системы является Гавайский архипелаг. Для вулканической системы Йеллоустона также характерно постепенное увеличение возраста палеовулканических кальдер в направлении от современного местоположения кальдеры к юго-западу (рис. 1).

Но есть и другая гипотеза, объясняющая появление подобной закономерности: погружающаяся под североамериканский континент океаническая плита по мере ее опускания в мантию переплавлялась, а образующийся расплав поднимался вверх, подпитывая магматический очаг Йеллоустона. Процесс плавления начался 16,5 млн лет назад. К этому периоду относится формирование самой древней кальдеры, расположенной на сегодняшний день на границе штатов Невада, Орегон и Айдахо. Затем, по мере опускания литосферной плиты в мантию, очаг магмообразования смещался в северо-восточном направлении.

Результаты исследований профессора Чжоу Ин (Ying Zhou) из Политехнического университета Виргинии, опубликованные в журнале Nature Geoscience, свидетельствуют больше в пользу «плитной» гипотезы. Для анализа Чжоу Ин использовала данные глубинного сейсмического зондирования, выполненного в рамках проекта USArray — одной из трех составных частей глобальной научной программы Earthscope, использующей геологические и геофизические методы для изучения структуры и эволюции североамериканского континента, понимания природы вулканизма и прогноза землетрясений в пределах этого региона.

Чжоу Ин применила сейсмическую дифракционную томографию (см. Seismic tomography и Сейсморазведка) — современный геофизический метод, при котором анализируется пространственное распространение рассеянных сейсмических волн от взрывов, землетрясений и т. д. с целью выявления резких внутренних неоднородностей строения Земли. С помощью этого метода Земля просвечивается по аналогии с рентгеновской томографией, применяемой в медицине. Специфика подхода, который был впервые применен автором исследования и никогда ранее не использовался, заключалась в том, что на основе данных зондирования были построены визуальные изображения, аналогичные рентгеновским. На этих «снимках» отчетливо проявляются относительно небольшие глубинные структуры, которые невозможно увидеть с помощью традиционных методов.

Несмотря на то что модель мантийного плюма успешно объясняет тренд изменения возраста вулканического следа на поверхности Земли, она не нашла своего подтверждения на «рентгеновских снимках», полученных в результате компьютерной визуализации сейсмических данных. В частности, вместо узкой «теплой» аномалии, фиксируемой в виде области замедления сейсмических волн и уходящей вертикально на глубину непосредственно под зоной современной Йеллоустонской кальдеры, которая имела бы место в случае классического мантийного плюма, в зоне переходной мантии (область, разделяющая верхнюю и нижнюю мантию) в интервале глубин 400–640 км, прямо под цепочкой кальдер Йеллоустонского вулкана, была обнаружена наклонная глубинная «холодная» аномальная структура (область повышенных скоростей сейсмических волн), четко совпадающая с линией расположения палеокальдер (рис. 2).

Рис. 2. Неоднородности топографии (рельефа) нижней (a, глубина 660 км) и верхней (b, глубина 410 км) поверхностей переходной зоны мантии под северо-западной частью США по данным сейсмической дифракционной томографии. Оттенками синего и желтого показано отклонение поверхности от базового уровня (показанного серым); обратите внимание, что цветовые шкалы отклонений на изображениях a и b направлены в разные стороны. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Geoscience

Анализ полученных «снимков» позволил автору предположить, что извержения Йеллоустонского супервулкана были вызваны процессами, связанными с погружением под североамериканский континент древней океанической плиты Фараллон — гигантской исчезнувшей уже плиты, которая начала погружаться 30 млн лет назад, а сегодня о ее былом существовании свидетельствуют лишь участки неоднородности в мантии, для которых характерны повышенные скорости прохождения сейсмических волн.

С помощью компьютерного моделирования была создана объемная модель неоднородности мантии, фиксирующей положение остатков плиты Фараллон (рис. 3).

Рис. 3. 3D-модель неоднородности прохождения сейсмических волн под территорией западных штатов США на глубинах от 50 до 1600 км. Серая плоскость проведена на глубине 660 км (нижняя граница переходной мантии. Часть неоднородностей в верхних слоях мантии на рисунке не показана. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Geoscience

На этой модели видно, что в переходной зоне мантии погружающаяся плита располагается почти горизонтально, а ниже происходит изменение направления ее погружения на противоположное (если в верхней мантии плита погружается с запада на восток, то в нижней — с востока на запад). Это явление называется обратной субдукцией. Подобная картина могла возникнуть в том случае, если плита раскололась (нарушение целостности могло произойти при активизации проходящего здесь глубинного разлома), отколовшийся фрагмент опустился ниже и начал погружаться в обратную сторону. И тогда механизм возникновения магматического очага под Йеллоустоном таков: передняя часть отколовшегося фрагмента, которая ушла совсем глубоко в мантию, там переплавляется, а образовавшиеся расплавы поднимаются вверх, увлекаемые потоками восходящего мантийного вещества, устремившимися в область разрыва (рис. 4). Все это привело к образованию в мантии магматических очагов и началу 16,5 млн лет назад массовых извержений над участком обратной субдукции.

Рис. 4. Схема, иллюстрирующая разрыв погружающейся плиты Фараллон с возникновением участка обратной субдукции (Reversed subduction). Две горизонтальные зеленые линии показывают верхнюю и нижнюю границы переходной зоны мантии. Расплавляющееся вещество нижнего конца отколовшегося фрагмента плиты поднимается к земной коре и подпитывает магматические очаги под Йеллоустоном. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Geoscience

Этот механизм, в отличие от «плюмового», хорошо согласуется с положением старых кальдер на поверхности. С одной стороны, по мере расплавления отколовшегося фрагмента плиты Фараллон и его продолжающегося погружения в мантию «горячая зона» должна смещаться на восток. С другой стороны, Североамериканская плита над этим фрагментом движется на запад. В настоящее время ее скорость составляет 1–2 см в год (что совпадает со скоростью спрединга в Срединно-Атлантическом хребте). Логично предположить, что и во времена образования первых кальдер Йеллоустона скорость была такой же. При таком встречном движении «горячей зоны» в мантии и плиты кальдеры на поверхности будут быстрее смещаться в восточном направлении, чем при одном только движении плиты (а именно так должно быть при «плюмовом» механизме). Простой подсчет показывает, что средняя скорость «перемещения» кальдер по земной поверхности составляет около 4 см в год, что гораздо больше, чем скорость Североамериканской плиты.

Следующим шагом Чжоу Ин предполагает увеличить разрешающую способность полученных «снимков», что позволит с помощью компьютерного моделирования воссоздать процесс дробления гигантской океанической плиты и рассмотреть различные сценарии плавления ее пород с образованием под Йеллоустоном магматического очага. Но независимо от того, какую гипотезу образования магматической системы Йеллоустона принять за основу — «плюмовую» или «плитную», — факт остается фактом: под супервулканом находится активный магматический очаг, а вопрос прогноза новых извержений остается задачей оперативных наблюдений в регионе, поскольку существующие модели пока не позволяют прогнозировать грядущие извержения.

Источник: Ying Zhou. Anomalous mantle transition zone beneath the Yellowstone hotspot track // Nature Geoscience. 2018. DOI: 10.1038/s41561-018-0126-4.

Владислав Стрекопытов

-

А ведь все эти наблюдения проще объясняются давно уже высказанной гипотезой Таркота и Оксбурга http://www.gemp.ru/article/264.html

Самое главное - эта гипотеза "не умножает сущностей сверх необходимости". Она не требует существования "мантийных плюмов", которое сталкивается со множеством трудностей и никогда не было подтверждено наблюдениями. Она не требует и загадочных движений осколков плит вверх-вниз, плохо согласующихся с вязкостью мантии.

Вместо этого, она исходит из давно известного факта: Земля не шар, а эллипсоид. А значит, при движении по нему плиты вынуждены менять свою кривизну - и трескаться в строго определенной географической точке. Плита движется дальше - а точка растрескивания остается на месте.

Наконец, эта гипотеза объясняет и распределение "горячих точек" по широте.-

Существование плюмов и субдукция плит - установленные измерениями методом сейсмической томографии экспериментальные факты. Высказанные в данной статье координация расположения горячих точек (а в данном случае Йеллоустона) и зон субдукции плит также факт (причем для всех 49-ти) , а не противоречие теории горячих точек. Теории плитные и горячих точек дополняют друг друга, а не конкурируют.

А вот гипотеза мембранных напряжений в литосферных плитах, ввиду эллипсоидности Земли, несколько натянута и не подтверждена численными расчетами. Эти мембраны при движении более естественно образовывали бы трещины, а не точки на поверхности, если бы эти напряжения были бы достаточны для раскола.-

>Существование плюмов и субдукция плит - установленные измерениями методом сейсмической томографии экспериментальные факты.

Ну это смотря что понимать под "плюмами". Если любой, сколь угодно малый подъем мантийного вещества - то конечно. Но когда "плюмы" предлагают для объяснения горячих точек - то это требует "плюмов", идущих узкой, устойчивой струей чуть ли не от границы ядра. А вот подобных плюмов сейсмическая томография как раз и не показывает, несмотря на все поиски.

То же и с субдукцией: вопрос не в том, существует ли она - а в том, есть ли движение уже подмятых плит обратно вверх, предполагаемое в статье. (А если даже есть - то причина ли оно горячих точек, или всего лишь следствие подъема в зоне трещины).

>Эти мембраны при движении более естественно образовывали бы трещины, а не точки на поверхности, если бы эти напряжения были бы достаточны для раскола.

Конечно. О чем и речь.

Но вот извержение вещества наружу обычно идет там, где трещина растет - а не там, где она уже сформировалась. Там, где она сформировалась - она уже заполнилась мантийным веществом, фактически "заклеилась". Впрочем, по мере роста трещины в длину она может расти и в ширину - и тогда вновь происходят извержения вдали от сместившейся "горячей точки", труднообъяснимые с позиции мантийных плюмов (см. вышеприведенную ссылку).-

Плюм в виде прямой и узкой струи - это абберация, созданная недобросовестными журналистами и отсутствием широкого доступа к данным глубинной сейсморазведки. Ширина плюмов - сотни километров. См. например

http://www.olegyakupov.com/Translations/Plume_Fluxes_from_Seismic_Tomography.htm

Поэтому повторное извержение вдали от горячей точки объяснимо.

Почему я сказал о натяжке - лопнувшая и сросшаяся мембрана снимает напряжения. Дальнейший разрыв будет вдали от старой точки разлома.

И, скорее всего, напряжение из-за несферичности снимается множественными и не приводящими к катастрофическим разломам трещинкам наподобие движущейся шуге по реке. Напряжения-то неконцентрированы, а распределены более-менее равномерно. По крайней мере, нужны расчеты и моделирование.

-

-

Последние новости

Рис. 1. Увеличение возраста палеокальдер вулканической системы Йеллоустон (в млн лет) в направлении с северо-востока на юго-запад. Тонкие черные линии обозначают границы штатов, темно-красные линии — границы крупных геологических структур. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Geoscience