О нас и наших онколитических бактериях

Александр Суворов

«Природа» №8, 2018

В «Повести временных лет» описывается история о приглашении ничем не примечательного викинга (иначе говоря, морского пирата и разбойника) Рюрика с командой в Новгород для наведения порядка. История вылилась в скором времени в основание Киевской Руси на огромной площади Восточной Европы, при этом работа великого князя довольно продолжительное время сводилась к полюдью, т.е. к объезду державы с целью сбора дани. Потом уже, когда князьям надоело это хлопотное и опасное (вспомним князя Игоря) занятие, была создана устойчивая государственная система с разделением обязанностей внутри элементов: налогообложение и контроль за обеспечением порядка на всех уровнях, начиная с региональных и заканчивая центральными. И во всех случаях, когда центральные механизмы контроля ослабевали, сразу включались местные механизмы. Достаточно вспомнить смутные времена в России XVII в., мафиозные кланы Италии или «лихие 90-е» XX в. на развалинах СССР. Все эти исторические события, конечно, совершенно не связанные между собой, отражают общую тенденцию многоуровневого использования элементов принуждения для поддержания целостности системы.

Если взглянуть на эти и многие другие исторические процессы с точки зрения биолога, то напрашивается аналогия: состояние нашего организма как единого государства контролируется на разных уровнях, начиная от легитимной иммунной системы и заканчивая патогенными бактериями — своего рода разбойниками, берущимися за дело, когда порядка нет. О роли иммунной системы в защите организма человека от многочисленных заболеваний, в частности раковых, известно уже довольно много, а вот о бактериальном «надзоре» за его состоянием — совсем мало.

Кто друг, а кто враг?

Даже среди врачей, не говоря уже об обывателях, до сих пор распространены представления о бактериях, населяющих наш организм, как о чем-то потенциально опасном или во всяком случае малополезном. (Напомню, что это отразилось на массовом и зачастую необоснованном применении антибиотиков, которое уже поставило человечество на грань серьезнейшей социальной катастрофы*.) Однако какой может быть биологический смысл в «убийстве» макроорганизма, который служит бактериям местом колонизации и источником питательных веществ? Рискуя надоесть читателю социобактериологическими баснями, все же замечу, что это дело не для всех, а скорее лишь для «отморозков», от которых во все лихие времена избавлялись даже сами преступники.

Чем же заняты в нашем организме разнообразные бактерии? Механистическое разделение бактерий на симбионтов и патогенов не улучшило понимание. Более того, к настоящему времени накопилось немало научных данных о не совсем понятном месте в системе взаимоотношения микрои макромира даже патогенных организмов.

Современные знания о микромире (микробиоте) человека однозначно указывают на то, что каждый из нас обладает сложнейшим суперорганизмом, в который, помимо собственного тела, входит сообщество самых разных микроорганизмов — бактерий, архей, простейших и вирусов. В совокупности их генетический аппарат (микробиом**) существенно превосходит геном человека. Изучение микробиоты человека в последние годы позволило пролить свет на многие функции микроорганизмов, жизненно необходимые для нашего существования. Это касается и обмена веществ, и работы всех органов и систем человека.

Микробиота как полноправный участник суперорганизма вовлечена и в негативные для человека процессы, в том числе опухолевое перерождение тканей. Это участие, конечно, неоднозначно и разнонаправленно. Наиболее хорошо изучена роль некоторых вирусов и бактерий в возникновении рака. Достаточно вспомнить о патологической роли вируса папилломы человека (Human papillomavirus) в возникновении рака шейки матки или устойчивой к кислоте бактерии Helicobacter pylori — рака желудка. Некоторые исследователи даже предлагают выделять онкогенные бактерии в две категории — «драйверов» и «пассажиров» [1]. Бактерии-«драйверы» вызывают воспаление, способствуют пролиферации клеток и/или вырабатывают вещества, вызывающие так называемые драйверные мутации, которые запускают злокачественный процесс. От вида бактерий-«пассажиров» зависит дальнейшее его развитие — прогрессирование опухоли может быть либо поддержано (патогенными бактериями), либо подавлено (пробиотическими «пассажирами»). Однако в научной литературе известны и другие примеры — когда на фоне развившейся бактериальной или вирусной инфекции происходило спонтанное излечение от рака.

Бактерии vs рак

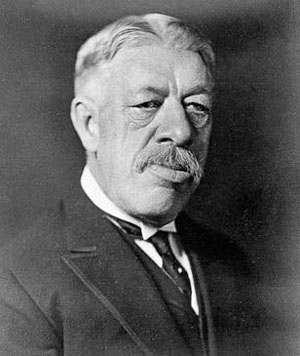

На роль инфекций, препятствующих развитию онкологических процессов, медики обратили внимание довольно давно. Еще в Средние века описывались случаи «чудесного» исцеления от рака у заболевших тяжелыми гнойно-воспалительными заболеваниями, которые сопровождались лихорадкой. Хотя многим врачам приходила в голову мысль попробовать лечить опухоли с использованием болезнетворных бактерий, наибольший успех и признание в этом направлении, несомненно, принадлежит американскому хирургу В. Б. Коли (W. B. Coley; 1862–1936). Этот врач-исследователь длительное время с успехом лечил рак с помощью бактерий, спасая пациентов в тяжелейшем, часто безнадежном состоянии.

Вильям Коли, изобретатель онколитической терапии бактериями

В 1891 г. Коли впервые добился полного излечения больного от рака, введя ему стрептококки в область опухоли (саркомы), а спустя год представил Американскому хирургическому обществу первые успешные результаты онколитической терапии сарком у значительной группы пациентов. До конца своей врачебной практики (в 20-х годах XX в.) Коли пролечил с использованием бактерий более 1,5 тыс. пациентов, достигая положительных результатов в 75% случаев, при этом спас 895 неоперабельных онкологических больных.

Возникает сразу несколько справедливых вопросов. Почему при столь успешном лечении рака (а такому высокому проценту излеченных могут позавидовать и современные онкологи) мировое врачебное сообщество отказалось или не восприняло онколитическую терапию Коли? Неужели все дело в жадных фармацевтических компаниях, стремящихся продать свои препараты, или в бессердечных онкологах, желающих обобрать пациента на краю смерти?

Конечно же, это не так или не совсем так. Бактериальная терапия рака по методу Коли сложна и труднопредсказуема. Для достижения эффекта терапии американский хирург был вынужден многократно вводить бактериальный препарат пациенту в область опухоли, вызывая у него лихорадку и балансируя на грани сепсиса. К тому же дозировать бактериальную биомассу из живых и быстро делящихся бактерий крайне сложно. Неслучайно поэтому и сам Коли со временем решил отказаться от живых бактерий и начал использовать суспензию из инактивированных теплом клеток Streptococcus pyogenes и Serratia marcescens, которую позднее стали называть вакциной (или токсином) Коли. Лечение раковых больных «убитыми» бактериями, конечно, более безопасно, но менее эффективно, поэтому довольно быстро стали доминировать другие методы — например, рентгенотерапия и химиотерапия цитостатиками. Их безусловное преимущество в относительной простоте употребления: лечение обычно назначается курсами или со значительными временными промежутками.

Появились современные терапевтические подходы и создаются новые лекарственные препараты, но заболеваемость раком в мире не только не падает, но и продолжает нарастать [2]. И вновь, как 120 лет назад, внимание исследователей обратилось к бактериям и вирусам. Из всего разнообразия микроорганизмов наиболее эффективными в борьбе с раком оказались те самые «разбойники» — бактерии, относящиеся к патогенным: сальмонеллы (Salmonella), листерии (Listeria), клостридии (Clostridium), псевдомонады (Pseudomonas), микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), а также стрептококки, которые в свое время использовал Коли [3]. У всех этих патогенных бактерий несколько общих черт: способность к длительному и часто бессимптомному нахождению в организме человека, причем инфекция развивается чаще всего на фоне угнетенного иммунитета. Многие возбудители склонны к пролиферации при низком содержании кислорода, могут продуцировать токсины и приспособлены к внутриклеточному существованию. Противораковых токсинов к настоящему времени найдено уже немало, причем практически все они производятся бактериями, которые относятся к разряду патогенных (табл.) [4]. Появилось множество научных публикаций, в которых авторы, рассматривая возможные механизмы противоопухолевого действия бактерий, обратили внимание на их умение специфически стимулировать врожденный иммунитет, направляя лимфоциты и макрофаги против опухолевых клеток, и вырабатывать разнообразные токсины, напрямую уничтожающие эти клетки.

Таблица. Некоторые бактериальные пептиды и токсины, обладающие противоопухолевой активностью [4]

Найти и обезвредить

Важнейшая особенность бактериальной терапии рака — почти полное отсутствие побочных реакций иммунной системы и организма в целом. К тому же бактерии как самонаводящиеся ракеты могут находить опухолевые ткани в организме, что сильно отличает такой подход от большинства химических препаратов (например, цитостатиков), действующих по принципу гранаты в темном подвале: достанется всем — и друзьям, и врагам.

Пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) — чемпион противоопухолевого действия по всем критериям. Этот стрептококк группы А, колонизирующий обычно миндалины или чуть реже кожные покровы, может вызывать такие неприятные заболевания, как фарингиты, стрептодермии, скарлатину, рожистое воспаление, а также иммунопатологические осложнения в виде ревмокардитов и гломерулонефритов. Однако описано и многолетнее бессимптомное носительство S. pyogenes в организме человека.

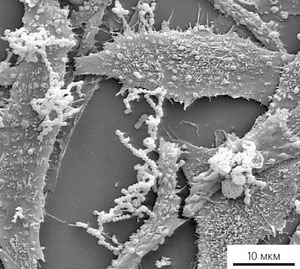

Стрептококки группы А на клетках линии нервной ткани [8]

Пиогенный стрептококк может развиваться как на поверхности тканей, так и проникать внутрь клеток; неплохо себя чувствует в крови, способен расти как в присутствии кислорода, так и без него, продуцируя именно в отсутствие кислорода наиболее мощный цитолизин — стрептолизин О. На клеточной поверхности S. pyogenes расположен целый комплекс ферментов, гидролизующих сахара и аминокислоты. Наиболее известный поверхностный стрептококковый фермент, обладающий противоопухолевой активностью, — аргининдеиминаза — расщепляет аргинин и тем самым лишает клетки опухоли этой жизненно важной для них аминокислоты [5]. Правда, даром ничего не бывает: большинству таких клеток пришлось «расплатиться» за бессмертие умением синтезировать необходимый им аргинин.

Стрептококковая аргининдеиминаза оказалась наиболее эффективным бактериальным противораковым агентом, который в настоящее время усердно изучают и уже рассматривают в качестве перспективного препарата для терапии самых трудноизлечимых новообразований, включая опухоли мозга [5, 6].

Способность стрептококков находить опухолевые ткани легко объяснить. Дело в том, что злокачественное новообразование (особенно солидное при формировании опухолевого узла из быстро делящихся клеток) не успевает сформировать сосуды, приносящие кислород. Кроме того, в результате интенсивного обмена веществ в области опухоли образуется избыток различных метаболитов, включая моно- и дисахара. Именно поэтому стрептококки, тяготеющие к бескислородной среде и обилию «сладкого», оказавшись в крови, колонизируют преимущественно опухолевые ткани. Им там просто сытно и комфортно. Данная особенность патогенных бактерий даже рассматривается сейчас в качестве возможности их использования для переноса в область опухоли цитостатиков или онколитических вирусов [7].

Важно также то, что появление патогена в неположенном месте дополнительно мощно стимулирует врожденный иммунитет, обычно подавленный при развитии рака, привлекая к опухолевой ткани новые отряды Т-киллеров и М1-макрофагов, выполняющих положенные им полицейские функции.

Как сделать «разбойника» безопасным

И вновь возникает вопрос: почему же медики забыли работы Коли? На самом деле забыли, но не все и не вполне. Исследования онколитических бактерий, включая стрептококков, продолжались и после его смерти. В 1959 г. один из основоположников онкоиммунологии Л. Дж. Олд (L. J. Old; 1933–2011) установил, что вакцина БЦЖ, используемая для профилактики туберкулеза, может ингибировать рост опухоли у мышей [9]. В 1970-х годах канадские ученые доказали эффективность БЦЖ при лечении рака мочевого пузыря [10]. В 1991 г. в США использование вакцины в этих целях было одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA), и БЦЖ стала первой официально зарегистрированной онколитической бактерией. В конце 1980-х годов в Японии был создан и зарегистрирован препарат ОК432 на основе S. pyogenes с доказанной эффективностью против широкого круга различных опухолей [11]. В России, начиная с 70-х годов прошлого века, под руководством академика В. А. Черешнева проводилась селекция и локальные клинические исследования стрептококковых штаммов с противоопухолевым действием. Активно разрабатываются и другие подобные препараты (например, на основе аргининдеиминазы), однако по-прежнему не решена основная проблема использования живых патогенов в лечении рака — контроль инфекции. А что, если выпущенные на волю разбойники так разойдутся, что порушат всю государственную систему? Вопрос безопасности, конечно же, наиболее серьезный, и он беспокоил и самого автора противораковой вакцины — Вильяма Коли.

Стрептококковые болезнетворные свойства во многом обусловлены факторами вирулентности бактерии — многочисленными токсинами, адгезинами, поверхностными ферментами и факторами мимикрии (т.е. камуфляжа), позволяющими стрептококкам избежать иммунологического распознавания. Пальму первенства в ряду факторов патогенности стрептококка занимает поверхностный М-белок, препятствующий фагоцитозу бактерий в организме. Этот белок образует вокруг клетки стрептококка двуспиральную молекулярную «щетину», делая бактерию неудобоваримой для макрофагов. Этот же белок, за счет аминокислотного участка, сходного с тканями человека, в частности миокарда, — виновник таких стрептококковых иммунопатологических осложнений, как гломерулонефрит и ревмокардит.

Недавно мы, используя генно-инженерные подходы, попытались лишить стрептококки с противоопухолевыми свойствами этого белка. В качестве объекта для исследований был выбран штамм «Гуров» М111 серотипа, который ранее был отобран в качестве эффективного противоопухолевого агента группой Черешнева [12]. Штамм стрептококков без М-белка был получен, и он действительно фагоцитировался существенно лучше исходного штамма стрептококков [12]. Этот штамм был исследован на нескольких линиях опухолевых тканей как in vitro, так и на лабораторных животных с искусственно имплантированными опухолями [13]. К нашему удивлению, мы увидели, что беззащитный к фагоцитозу штамм стрептококков оказался не только менее опасным для организма животных (что ожидалось), но и более эффективным убийцей опухолевых клеток. Причина, почему бактерия без поверхностного М-белка стала эффективнее убивать опухолевые клетки, до сих пор не ясна.

Схематическое изображение клеточной стенки стрептококков группы А и М-белка

Генетически модифицированный штамм стал более активно фагоцитироваться макрофагами и индуцировать у них выработку супероксид-анионов. Наиболее вероятно, что причиной такой метаморфозы стал феномен перенастройки иммунной системы хозяина, которая возбудилась при появлении в «государстве» наглых бактерий-разбойников и начала попутно выметать и опухолевые клетки. Дело в том, что хитрые раковые клетки заставляют иммунную систему, в частности макрофаги, относиться к себе толерантно и даже участвовать в строительстве опухолевой ткани. Современные противоопухолевые препараты как раз направлены на ликвидацию М2-макрофагов — строителей. Вполне возможно, что беззащитный к фагоцитозу стрептококк способствует преобразованию макрофагов-строителей в активных макрофагов типа М1 — убийц опухоли.

Возможно также, что проведенные генетические манипуляции в области гена М-белка на рушили структуру данного тонко регулируемого генетического участка хромосомы стрептококков, отвечающего за вирулентность бактерии [14].

Все это, возможно, и привело к появлению новых свойств, а также к синтезу ранее не существовавших белковых продуктов, которые, вероятно, и повлияли на возникший феномен. В любом случае применение генетически измененных патогенных бактерий открывает перспективы использования механизмов противораковой защиты организма, опосредованной бактериями. Это предоставляет новые возможности для понимания роли бактерий, относимых к категории патогенов, в защите нашего суперорганизма. Может, не зря мы носим этих «бандитов» десятилетиями в себе, часто не догадываясь об их существовании?

Литература

1. Tjalsma H., Boleij A., Marchesi J. R., Dutilh B. E. A bacterial driver-passenger model for colorectal cancer: beyond the usual suspects // Nat. Rev. Microbiol. 2012; 10(8): 575–582. DOI: 10.1038/nrmicro2819.

2. Ferlay J., Soerjomataram I., Dikshit R. et al. Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012 // Int. J. Cancer. 2015; 136(5): E359–E386. DOI: 10.1002/ijc.29210.

3. Nair N., Kasai T., Seno M. Bacteria: prospective savior in battle against cancer // Anticancer Res. 2014; 34(11): 6289–6296.

4. Karpiсski T. M. Anticancer activity of bacterial proteins and peptides // Pharmaceutics. 2018; 10(2): E54. DOI: 10.3390/pharmaceutics10020054.

5. Fiedler T., Straussab M., Hering S. et al. Arginine deprivation by arginine deiminase of Streptococcus pyogenes controls primary glioblastoma growth in vitro and in vivo // Cancer Biol. Ther. 2015; 16(7): 1047–1055. DOI: 10.1080/15384047.2015.1026478.

6. Maletzki C., Rosche Y., Riess C. et al. Deciphering molecular mechanisms of arginine deiminase-based therapy — Comparative response analysis in paired human primary and recurrent glioblastomas // Chem. Biol. Interact. 2017; 278: 179–188. DOI: 10.1016/j.cbi.2017.10.007.

7. Krzykawski M. P. Combined bacterial and viral treatment: a novel anticancer strategy // Cent. Eur. J. Immunol. 2015; 40(3): 366–372. DOI: 10.5114/ceji.2015.54601.

8. Maletzki C., Klier U., Obst W. et al. Reevaluating the concept of treating experimental tumors with a mixed bacterial vaccine: Coley’s Toxin // Clin. Dev. Immunol. 2012; 2012: 230625. DOI: 10.1155/2012/230625.

9. Old L. J., Clark D. A., Benacerraf B. Effect of Bacillus Calmette Guerin infection on transplanted tumors in the mouse // Nature. 1959; 184: 291–292. DOI: 10.1038/184291a0.

10. Morales A., Eidinger D., Bruce A. W. Intracavitary Bacillus Calmette-Guerin in the treatment of superficial bladder tumors // J. Urol. 1976; 116(2): 180–183. DOI: 10.1016/S0022-5347(17)58737-6.

11. Bonavida B., Katz J., Hoshino T. Mechanism of NK activation by OK-432 (Streptococcus pyogenes). I. Spontaneous release of NKCF and augmentation of NKCF production following stimulation with NK target cells // Cell Immunol. 1986; 102(1): 126–135. DOI: 10.1016/0008-8749(86)90331-X.

12. Suvorova M. A., Kramskaya T. A., Suvorov A. N., Kiseleva E. P. Inactivation of M111 protein gene modifies Streptococcus pyogenes interactions with mouse macrophages in vitro // Bull. Exp. Biol. Med. 2018; 164(3): 347–350. DOI: 10.1007/s10517-018-3987-z.

13. Суворова М. А., Крамская Т. А., Дуплик Н. В. и др. Влияние инактивации гена М-белка на противоопухолевые свойства живых Streptococcus pyogenes в эксперименте // Вопросы онкологии. 2017; 63(5): 803–807.

14. McMillan D. J., Drèze P. A., Vu T. et al. Updated model of group A Streptococcus M proteins based on a comprehensive worldwide study // Clin. Microbiol. Infect. 2013; 19(5): E222–E229. DOI: 10.1111/1469-0691.12134.

* Подробнее см.: Суворов А. Н. Гонки с микробами: наши шансы // Природа. 2011. № 5. С. 13–24. — Примеч. ред.

** Подробнее см.: Суворов А. Н. Мир микробов и человек // Природа. 2015. № 5. С. 11–19. — Примеч. ред.

Бактериальная модель «драйверов-пассажиров» развития колоректального рака [1]. Слизистая оболочка толстой кишки пациентов, которые подвержены риску колоректального рака, колонизирована патогенными бактериями (например, рода Bacteroides или семейства Enterobacteriaceae), которые могут работать «драйверами» колоректального рака. Они могут вызвать воспаление, увеличить пролиферацию клеток и/или производство токсинов, которые способствуют накоплению мутаций, вызывающих перерождение аденомы в карциному: процесс начинается с мутаций в гене APC (аденома), заканчивается мутациями в P53 (карцинома). Онкогенез сопровождается разрывами раковой ткани и кровотечением, что сказывается на составе микробиоты — постепенно «драйверов» сменяют «пассажиры» из условно-патогенных бактерий (например, Fusobacterium или Streptococcus spp.), пробиотических бактерий (например, из семейства Coriobacteriaceae) и др. В результате сдвигов микробной колонизации развитие опухоли может быть либо подавлено (пробиотическими «пассажирами»), либо усилено (патогенными бактериями)