Змеиные яды — от древности до наших дней

Нина Копылова, Юрий Уткин

«Природа» №3, 2018

Среди животных немало видов, которых принято называть ядовитыми. Наиболее известны из них змеи, скорпионы, пауки и жалящие насекомые. Действие их ядов (сложных смесей различных соединений в основном пептидной и белковой природы) обычно приводит к нарушению нормальных физиологических функций организма и в крайних случаях заканчивается гибелью жертвы. Подробное изучение ядов — перспективное направление исследований в физико-химической биологии и экспериментальной медицине, поскольку токсины могут служить в качестве инструментов для изучения молекулярных механизмов функционирования различных систем организма.

Самые крупные ядовитые животные — змеи. Для впрыскивания яда у них имеются зубы с полостью, из которой яд вводится в жертву. Продуцируется он в ядовитых железах, расположенных позади глаз змеи и соединенных с зубами специальными протоками, через которые яд поступает в зубы. Из примерно 3,5 тыс. видов существующих в настоящее время змей более 500 видов считаются ядовитыми. Около 400 видов, относящихся в основном к семействам гадюковых (Viperidae), ямкоголовых (Crotalidae), аспидов (Elapidae) и морских змей (Hydrophidae), опасны для человека. Шесть видов ядовитых змей встречаются в России.

Исследованием животных, растительных и микробных токсинов занимается токсинология, специализированная область токсикологии. Токсинология определяется как «научная дисциплина, касающаяся изучения растительных и животных токсинов» [1] или же как «наука о токсичных веществах, вырабатываемых или накапливаемых в живых организмах, их свойствах и биологическом значении для вовлеченных организмов» [2]. Эта дисциплина включает в себя изучение структуры токсинов; способа их действия; биологии организма, производящего яд; структуры и функции ядовитого аппарата.

Начало современного этапа изучения ядов змей относится примерно к середине прошлого века. К настоящему времени установлены механизмы действия многих токсинов змеиных ядов; показано, что они изменяют активность ферментов, рецепторов или ионных каналов, нарушая, таким образом, нормальное функционирование центральной или периферической нервной системы, сердечно-сосудистой системы, мускулатуры, системы сворачивания крови и гемостаза [3].

Ученых, занимающихся исследованиями природных ядов и токсинов, объединяет профессиональное сообщество — Международное общество токсинологии*, основанное в 1962 г. Общество каждые три года организует международный конгресс и региональные секционные заседания.

Интерес к змеиным ядам возник в древности, и с тех времен люди пытаются понять, как действуют яды и что надо делать для защиты от их смертельного влияния.

Истоки токсинологии

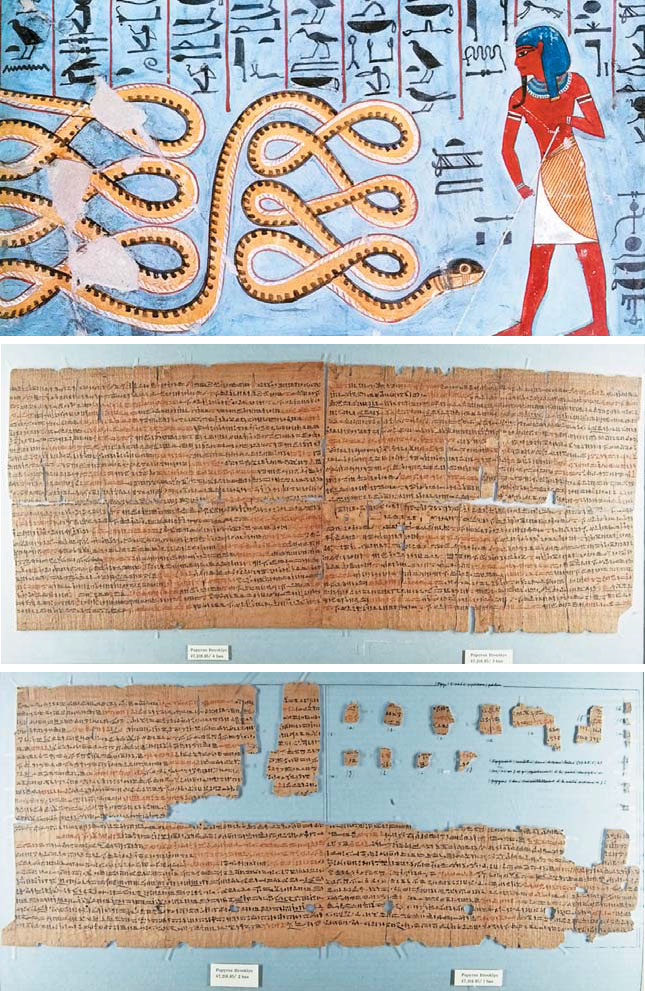

Древние египтяне на протяжении многих веков обожествляли ядовитых змей и насекомых. По крайней мере 10 богов и богинь, которые могли быть защитниками для египтян и после смерти, изображались со змеиными головами. Считалось, что с помощью магии или «ритуальной силы» можно защитить покойного от самого опасного существа — змея Апофиса, который грозил заблокировать проход властителя через опасную ночь, чтобы возродиться в загробной жизни [4].

Изучение биологии змей, состава ядов и механизма их действия — часть современной токсинологии, но представления об этой науке зародились еще у древних египтян. Наиболее ценная информация о змеиных укусах и их лечении в Древнем Египте содержится в Бруклинском папирусе (664–332 гг. гг. до н. э.), состоящем из двух разделов [5]. В первом разделе описываются 38 змей и их укусы, во втором — множество средств и несколько заклинаний для исцеления тех, кого укусила змея. Интересно, что при выборе лекарств учитывались симптомы жертвы и вид змеи, а назначения составлены в виде рецептов, которые, по-видимому, предназначались для лечащих врачей. Бруклинские папирусы и другие египетские тексты демонстрируют, что древние египтяне знали различные симптомы и признаки серьезного отравления ядами змей — гадюки или кобры [5].

Сегодня мы понимаем, что эти клинические проявления обусловлены основными токсическими компонентами, содержащимися в ядах различных семейств змей, преимущественно гемотоксинами — у гадюк и нейротоксинами у аспидов. Яд гадюк вызывает повреждение ткани и кровеносных сосудов в месте укуса, лизис эритроцитов и нарушения свертывания крови. Действие яда кобр приводит к меньшему локальному повреждению тканей, но быстрее поражает нервную систему, вследствие чего развивается сердечная и дыхательная недостаточность и наступает смерть. Терапия отравлений при укусах гадюк в прежние времена сводилась в основном к устранению симптомов: лечили местный отек, некроз, слабость, потливость, тремор, кровотечение, лихорадку и боль; место укуса обрабатывали снадобьями, а иногда проводили хирургические вмешательства, при которых удаляли омертвевшую ткань.

Интерес к змеиным ядам проявляла царица Клеопатра, которая правила Египтом с 51 по 30 г. до н. э., однако у нее был очень жестокий способ их изучения — она испытывала их на преступниках и своих рабах. Согласно легенде, Клеопатра связала со змеями и свой уход из жизни: по приказу царицы в ее дворец была доставлена кобра, и Клеопатра, раздразнив ее, заставила укусить себя за руку. Правда, недавно коллектив ученых под руководством Кристофа Шеффера (Christoph Schaeffer; Трирский университет, Германия) пришел к выводу, что Клеопатра умерла не от укуса змеи, а от смертельной смеси, содержавшей опиум и болиголов. Доктор Шеффер объяснял это так: «Царица Клеопатра была известна своей красотой и вряд ли подвергла бы себя долгой и обезображивающей смерти. Она, по-видимому, приняла смесь из опиума, болиголова и аконита. В те времена эта смесь была известна как средство, приводящее к безболезненной смерти в течение нескольких часов, в отличие от укуса змеи, действие которого могло продолжаться довольно долго и причинять мучительную боль»**.

Не только древние египтяне проявляли интерес к ядам змей, яды использовались в традиционной медицине и в регионах Восточной и Юго-Восточной Азии. Так, одной из восьми ветвей Аюрведы, традиционной системы индийской медицины, считается Агада — раздел медицины, занимающийся токсикологией, описанием различных типов ядов и противоядий к ним. Агада Тантра определяется как часть токсикологии, которая касается пищевого отравления, а также укусов змей, собак, насекомых и т. д. Школа токсикологии была основана Кашьяпой, также известным как Вриддхакашьяпа, жившим в Таксашиле (нынешнем Пакистане) в VI в. до н. э. Именно там, в Древней Индии, находился центр изучения трав и ядов, а индуистские общины первыми стали использовать змеиный яд в медицине. Было известно, что змеиный яд при очень низкой дозе — мощнейший стимулятор, но, если он смешивается с желчью животных, его действие становится совершенно другим [6]. Из змеиных ядов готовили важные лекарства. Так, сухая смесь Suchikabharana rasa, содержащая яд кобры, некоторые металлы и компоненты животного происхождения, вводилась в небольших дозах. Она была эффективна при чуме, лихорадке, коме, туберкулезе и т. д. В трех великих классических доктринах Аюрведы (Чарака, Сушрута, Вагбхата) яд кобры упоминается в качестве лекарства для лечения водянки и лихорадки.

История традиционной китайской медицины насчитывает несколько тысячелетий. В литературе имеются многочисленные упоминания об использовании змеиных ядов и лечении укусов змей в Древнем Китае, в частности в источниках на китайском языке***. Однако научно документированных подтверждений такого использования змеиных ядов на русском или английском языке найти не удалось.

Одно из первых дошедших до нас описаний ядовитых животных и их укусов сделал Аристотель (384–322 гг. до н. э.) в «Истории животных». Среди сочинений античных авторов заслуживают внимания поэмы, написанные древнегреческим поэтом и врачом александрийской эпохи Никандром из Колофона (II в. до н. э.). Это — «Териака», в которой рассказывается об укусах ядовитых животных и ранах, которые они вызывают, и «Алексифармака» — о ядах и противоядиях [7, 8]. В них приводятся сведения о строении ядовитых зубов змей, методах лечения змеиных укусов. Считается, что медицинские сведения почерпнуты Никандром из сочинений врачей Аполлодора и Гиппократа. Цари Античности проявляли большой интерес к ядам змей, поскольку для убийств и совершения дворцовых переворотов в те далекие времена часто использовались змеи, укус которых рассматривался как кара богов.

Митридат Понтийский и его универсальный антидот

Митридат VI Евпатор Понтийский (132–63 гг. до н. э.) унаследовал царство Понт на Черном море (сегодня северо-восточная область Турции) в 120 г. до н. э., после того как его отец был отравлен врагами. Считается, что мать Митридата, королева Лаодика, намеревалась отравить его, чтобы царствовать самой, поэтому в юношеском возрасте Митридат несколько лет скрывался. Сильной его страстью были яды. Он ловил ядовитых пауков, ос и змей и экспериментировал с ядами. Опасаясь своего отравления соперниками, Митридат ежедневно принимал слабые дозы мышьяка, чтобы развить иммунитет к большим дозам. По возвращении он взошел на трон и использовал яд для устранения нескольких родственников и соперников. На формирование интереса Митридата к ядам и противоядиям, возможно, повлияли работы последнего пергамского царя Аттала III. Пергам с его большой библиотекой, активным научным обществом и исцеляющим храмом Асклепия был центром медицинского обучения. В детстве до Митридата доходили слухи о том, что Аттал III отравил своих родственников и врагов и ушел из придворной жизни, посвятив себя изучению ботаники, фармакологии и металлургии. Умер он в 133 г. до н. э. — времени, близком к дате рождения Митридата [6, 7]. Древние историки сообщают, что Аттал выращивал токсичные растения, такие как белена, морозник, болиголов и аконит. Прославленный врач из Пергама Гален (129–199) писал, что Аттал экспериментировал с противоядиями от ядов змей, пауков и скорпионов, и дал высокую оценку его работам.

Родина Митридата Понт славилась своей необычайной флорой и фауной. Дикий мед, получаемый пчелами из нектара ядовитых рододендронов и олеандра, столь обильного на побережье Черного моря, содержал смертельные токсины. Плоть понтийских уток была ядовитой, поскольку они питались морозником кавказским и другими ядовитыми растениями. У союзников Митридата на востоке, в Армении, имелись озера с ядовитой рыбой. Эти факты, возможно, побудили его искать способы защиты от ядов. Митридат, продолжая свои токсикологические опыты, искал универсальное противоядие. В его запасах находились яды для стрел, змеиные яды, яды скорпионов из Месопотамии и Ливии, ядовитая рыба из Армении, ядовитые растения и грибы, ядовитый мед, собранный пчелами с рододендронов, и другие смертельные снадобья. В библиотеке Митридата имелись научные трактаты о ядах, он вел обширную переписку по поводу ядов и противоядий. Плиний писал: «Путем неустанных исследований и самых разных экспериментов он искал способы превратить яды в полезные лекарства» [9]. Митридат хранил в тайне свою работу по изготовлению универсального противоядия. Считается, что в рецепте было более 50 ингредиентов, многие из которых представляли собой дорогостоящие вещества из далеких земель [9, 10].

Митридат после поражения от Помпея в Третьей Митридатовой войне был вынужден совершить самоубийство (63 г. до н. э.). Он признан первым экспериментальным токсикологом, выполнявшим протонаучные эксперименты с ядами и антидотами [11]. Его целью было создать универсальное противоядие, чтобы сделать себя и своих друзей невосприимчивыми ко всем ядам и токсинам [9].

После смерти Митридата его личная библиотека и архивы были перевезены в Рим и переведены на латинский язык Ленеем (95–25 г. до н. э.). Плиний, изучавший документы, считал, что «Митридат был более совершенным исследователем в биологии, чем любой человек до него». Впоследствии антидот Митридата — митридатий — был усовершенствован, были созданы и так называемые поливалентные антидоты. В Средние века митридатий получил широкое распространение в Европе и стал «долгожителем» среди медицинских препаратов, его можно было купить еще в XX в.

Яды на вооружении армии

С давних времен различные народы использовали змеиный яд для обработки стрел. Такие стрелы применялись в охоте — при этом яд безопасен, так как переваривается в здоровом желудке. Но если ядовитая стрела попадала в тело врага, это гарантировало ему болезненную смерть или неизлечимую рану. Ядовитые змеи распространены по всему Средиземноморью, а также в Африке и Азии. Согласно древнегреческим и древнеримским источникам, разные племена, включая галлов, далматинцев, даков и народы, проживавшие между реками Инд и Евфрат, имели стрелы со змеиным ядом.

Различные способы изготовления отравленных стрел записаны в греческих и латинских текстах. Змеиный яд кристаллизуется, и поэтому может оставаться неизменным на деревянных, костных и металлических наконечниках в течение значительного времени. Одно из самых страшных снадобий в древности — скификон, созданный скифами. Для его приготовления яд смешивали с бактериальными патогенами из навоза животных, человеческой крови и гнилостных остатков гадюк. Даже при поверхностной ране от обработанной скификоном стрелы токсины начинали действовать весьма быстро и обрекали жертву на мучительную смерть. Скифам было доступно несколько видов гадюк: степная (Vipera ursinii renardi), кавказская (V. kasnakovi), европейская (V. berus) и песчаная (V. ammodytes transcaucasiana).

Римский историк и естествоиспытатель Клавдий Элиан (170–222) описал один из самых устрашающих ядов Индии, полученный из яда и гниющих трупов так называемой белоголовой, или пурпурной, змеи. Из подробного описания Элиана герпетологи идентифицировали пурпурную змею как редкую белоголовую гадюку (Azemiops feae), обнаруженную в Южной Азии в конце 1880-х годов.

В Эгейском море, у берегов современной Турции, во II в. до н. э. знаменитому карфагенскому полководцу Ганнибалу предстояло сразиться на море с пергамским царем Эвменом II, войско которого было более многочисленным. Ганнибал пошел на хитрость, он приказал своим людям выйти на берег, собрать живых гадюк и поместить их в глиняные горшки. Затем, когда корабли противника приблизились к карфагенским судам, люди Ганнибала стали метать горшки. Катапультированные горшки разбивались на палубах вражеских кораблей, выпуская массы змей. Пергамские моряки пришли в ужас от нового оружия и пустились в бегство. Так Ганнибал хитроумно одолел пергамскую рать [12]. Это сражение можно рассматривать как пример использования биологического оружия в древности.

Токсинология в Средние века

В Средневековье центр изучения ядовитых животных переместился на Восток — в Юго-Восточную и Центральную Азию. Родоначальником этого направления стал Авиценна (980–1037). Существенный вклад в изучение ядовитых животных внес его последователь — Исмаил Джурджани (1042–1136), который в шестой книге своего сочинения «Сокровище Хорезмшаха», изданной в 1110 г., первым подметил важный факт: «Змеиный яд убивает быстро потому, что вызывает в короткий срок свертывание крови в сердце», и это соответствует современным научным данным [13].

Всеобъемлющий «Канон врачебной науки» Авиценны, оказавший огромное влияние на последователей, содержал ряд общих разделов, посвященных змеям, и специальные главы, описывающие отдельные виды змей [14]. Канон Авиценны был дополнен сочинением Маймонида (Моше бен Маймона, 1135–1204) «О ядах и защита от смертельных снадобий» [15]. В работе, предназначенной для неспециалистов, обсуждались средства для лечения отравленных людей или укушенных ядовитыми животными, в том числе змеями. Труд был три раза переведен на латынь в конце XIII и начале XIV в. и стал основой для таких специализированных трактатов о ядах, как, например, Sertum Papale de Venenis («Папская гирлянда о ядах», 1362) Уильяма из Марры. В этом сочинении автор призывает должным образом защищаться от ядов и ядовитых животных, описывает василиска, аспида, рогатую змею, дракона, гадюку и др. В целом в то время работы Авиценны и Маймонида имели огромное влияние как в теории, так и в практике лечения ядовитых укусов [16]. Для этого использовались разнообразные медицинские процедуры, в том числе пластыри, различные териаки, специальные диеты, лигатуры, купирование и прижигание. Кроме того, для того чтобы проводить правильное лечение, врачи должны были бы идентифицировать укусившее животное. Точно так же им было нужно распознавать у пациента специфические симптомы, которые варьировали в зависимости от того, змея какого вида его укусила.

Основы современной токсикологии заложил Парацельс (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенхайм, 1493–1541), доказавший, что яд — химическое вещество с определенной структурой, от которой зависит его токсичность [17]. В своей врачебной практике Парацельс использовал экстракты змеиных ядов, при этом описал методы экстрагирования и настоятельно рекомендовал пользоваться весами, готовя лекарственные составы. Однако Парацельс не только способствовал внедрению химических препаратов в медицину, но и повлиял на последующее развитие научного познания (недаром он считается основоположником современной науки). Последователи и противники знаменитого швейцарского врача и ученого, стремясь доказать или опровергнуть его построения, принесли существенную пользу естествознанию [17].

Становление токсинологии

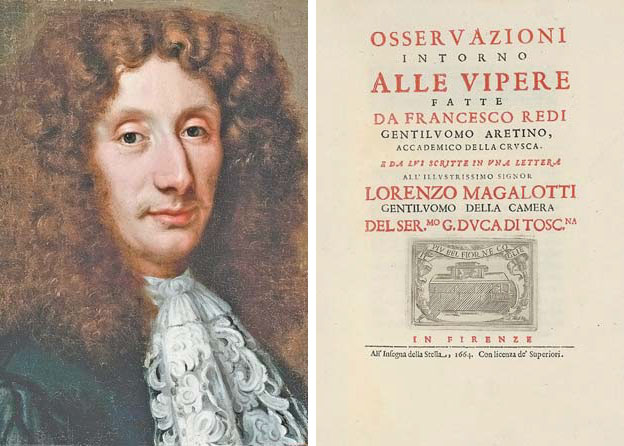

Современные научные представления о ядовитых змеях и их ядах начали формироваться сравнительно недавно благодаря двум итальянским ученым, работавшим в Пизе в XVII и XVIII вв. Врач, биолог, лингвист и поэт Франческо Реди (1626–1697) опубликовал в 1664 г. трактат о ядовитых змеях Osservazioni intorno alle vipere [18]. Он установил, что источник ядовитости — не желчь змеи, а яд, выделяющийся при укусе из зубов. В доказательство Реди и его ученик в присутствии других ученых проглотили желчь гадюк (правда, даже если бы они проглотили змеиный яд, то все равно остались бы живы, поскольку при отсутствии порезов и ранок во рту и желудочно-кишечном тракте проглоченный яд безопасен). Реди считается одним из основоположников токсинологии как науки. В 1967 г. Международное общество токсинологии установило премию имени Ф. Реди для ученых, сделавших вклад в токсинологию. Премия присуждается на каждом всемирном конгрессе и считается высшей наградой общества. К настоящему времени лауреатами премии Реди стали более 20 ученых.

Портрет Франческо Реди (1626–1697) и фронтиспис его книги

Физик, натуралист и химик Феличе Фонтана (1730–1805) открыл ядовитые железы у змей и первым получил змеиный яд в чистом виде, который использовал для различных экспериментов с животными. В довершение всего он пробовал змеиные яды на вкус, установив, что они безвкусны, не вызывают жжения во рту и отека языка. Важно, что Реди и Фонтана открыли новую эру в изучении змей вообще и их яда в частности.

Первым научным трудом по герпетологии была диссертация венского врача Лауренти, опубликованная в 1784 г. [19]. Книга вышла на латинском языке и стала первой систематизацией земноводных и пресмыкающихся. В ней содержится описание 242 видов из 30 родов земноводных и пресмыкающихся Старого и Нового Света, а также изложены опыты с ядами, которые подробно протоколировались. Ядовитым животным давали кусать подопытных животных, ядовитые секреты вводились в кровь или наносились на кожу. В книге также описываются опыты по поиску противоядий. В целом исследования были передовыми для своего времени, а предложенная систематика остается актуальной и по сей день.

Спустя 100 лет, в 1898–1905 гг., французские ученые Альберт Кальметт (1863–1933) и Цезарь Физали (1852–1906) получили из крови животных противозмеиные сыворотки, спасшие жизнь сотням тысяч людей, укушенных змеями. Кальметт обнаружил, что, если животным ввести яд в малых дозах, их сыворотка крови становится сильным противоядием [20]. С этого времени началось реальное использование змеиного яда — сначала только для производства антисывороток, но затем ассортимент препаратов расширился. Ученые обратили внимание на то, что у пациентов с эпилепсией припадки прекращались после укуса гремучей змеи. А в 1934 г. было обнаружено, что яд кобры в малых дозах обладает сильной анальгетической активностью — во много раз большей, чем морфин, при этом яд не вызывает привыкания. Яды стали включать в состав препаратов против астмы, гипертонии и даже проказы. До настоящего времени во многих странах производятся мази и кремы (Cobroxin, Cobratoxan, випросал и др.), основанные на ядах.

Змеиный яд: от фундаментальных исследований до клинического применения

Интенсивные современные биохимические исследования ядов змей начались примерно в середине прошлого столетия [21], хотя одно из самых первых сообщений о фосфодиэстеразной активности змеиного яда было опубликовано в 1932 г. [22]. Так, в 1959 г. группа японских ученых выделила из яда змеи хабу (Protobothrops flavoviridis) протеазу [23], а в 1963 г. китайские исследователи — из яда южно-китайского многополосого крайта (Bungarus multicinctus) альфабунгаротоксин [24], и эта работа стала классической и наиболее цитируемой в области исследования змеиных ядов. До сих пор α-бунгаротоксин используется как один из наиболее избирательных маркеров некоторых подтипов никотиновых холинорецепторов.

Согласно базе данных PubMed, ежегодно публикуется около 500 статей, посвященных изучению ядов змей, а общее число публикаций приближается к 20 тыс. К настоящему времени в базе данных UniProt находится около 2 тыс. аминокислотных последовательностей токсинов змей, и список этот постоянно пополняется.

Каждый змеиный яд представляет собой сложную смесь веществ, число которых может превышать сотню. Если же рассматривать абсолютное содержание токсинов в яде, то наибольшее содержание имеют токсины, относящиеся к трем-четырем классам. Первенство здесь, несомненно, принадлежит фосфолипазам А2 (ФЛА2). К настоящему времени известно лишь небольшое число змеиных ядов, в которых не обнаружены ФЛА2. Самыми представленными из белков, не обладающих ферментативной активностью, являются так называемые трехпетельные токсины (ТПТ), получившие свое название вследствие оригинальной укладки полипептидной цепи. В структуре молекулы из центрального гидрофобного ядра выступают три полипептидных петли, напоминающие три вытянутых пальца, что, собственно, и послужило основой для англоязычного варианта названия — threefinger toxins. ТПТ обладают широким набором биологической активности — начиная от неспецифического лизиса клеточных мембран (так называемые цитотоксины) и заканчивая высокоспецифическим взаимодействием с определенными типами нейрорецепторов (так называемые α-нейротоксины).

Начатые в древности попытки создания лекарственных препаратов на основе змеиных ядов увенчались успехом лишь в XX в. Одним из первых следует упомянуть каптоприл (Captopril), или эналаприл (Enalpril), препарат для лечения гипертонии. Он был разработан в конце 1970-х — начале 1980-х годов на основе пептида из яда южноамериканской змеи — обыкновенной жарараки (Bothrops jararaca). Каптоприл — ингибитор ангиотензинпревращающего фермента, и его разработка стала парадигмой для «рационального дизайна лекарств». В год производится около 1000 т каптоприла. В настоящее время для предотвращения сердечных приступов или образования тромбов используются еще два препарата на основе змеиных токсинов — антикоагулянты эптифибатид (Eptifibatide), или интегрилин (Integrilin), и тирофибан (Tirofiban), или аграстат (Aggrastat). Эптифибатид представляет собой циклический гептапептид, полученный на основе белка, обнаруженного в яде просяного карликового гремучника (Sistrurus miliarius barbouri). Он обратимо связывается с тромбоцитами и предотвращает их агрегацию. Тирофибан представляет собой пептидомиметик на основе белка эхистатина яда песчаной эфы (Echis carinatus). Он также является антиагрегантным препаратом и вводится для снижения частоты тромботических сердечно-сосудистых событий.

Недавно из яда черной мамбы (Dendroaspis polylepis) выделены новые токсины, названные мамбалгинами и обладающие анальгетической активностью [25]. Новые вещества действуют практически так же, как и морфины, но, в отличие от них, не оказывают негативных побочных эффектов — моторных дисфункций и угнетения дыхания. Также очень важно, что к этим препаратам не зафиксировано привыкания. Эти соединения имеют очень хорошую перспективу для использования в качестве лекарственных препаратов.

***

Прослеживая историческое развитие знаний о животных ядах (в частности, змеиных), можно наблюдать закономерность в эволюции и становлении токсинологии как специализированной науки о животных токсинах. От описательных характеристик отравлений в древних свитках человечество приблизилось к структурной характеристике отдельных компонентов (белков, пептидов) ядов и к описанию их физиологического действия на органы и ткани на клеточном и субклеточном уровнях [26]. В последние десятилетия появилось несколько новых препаратов, которые получены на основе компонентов змеиного яда и используются во всем мире. С каждым годом успехи в изучении структуры и механизмов действия токсинов на специфические мишени в организме приближают нас к созданию лекарств нового поколения для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, болей и даже раковых опухолей.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 18-04-01075).

Литература

1. Mebs D. Venomous and Poisonous Animals: A Handbook for Biologists, Toxicologists and Toxinologists, Physicians and Pharmacists. Boca Raton, 2002.

2. White J., Meier J. Handbook of Clinical Toxicology of Animal Venoms and Poisons. Boca Raton, 1995.

3. Snake Venoms and Envenomation: Modern Trends and Future Prospects. Utkin Y. N., Krivoshein A. V. (eds). N.Y., 2016.

4. Sanchez G. M., Harer W. B. Toxicology in Ancient Egypt. Toxicology in Antiquity. Wexler P. (ed.). Boston, 2014; 1–10.

5. Nunn J. F. Ancient Egyptian Medicine. Oklahoma, 2002; 40.

6. Bhattacharjee P., Bhattacharyya D. Therapeutic Use of Snake Venom Components: A Voyage from Ancient to Modern India // Mini Rev. Org. Chem. 2014; 11(1): 45–54. DOI: 10.2174/1570193X1101140402101043.

7. Nicandre. Œuvres. Tome II: Les Thériaques. Fragments iologiques antérieurs а Nicandre. Texte établi et traduit par J. M. Jacques. Paris, 2002.

8. Nicandre. Œuvres. Tome III. Les Alexipharmaques. Lieux parallèles du Livre XIII des Iatrica d’Aétius. Texte établi et traduit par J. M. Jacques. Paris. 2007.

9. Mayor A. The poison king: the life and legend of Mithradates, Rome’s deadliest enemy. Princeton; N. J., 2010.

10. Totelin L. M. V. Mithradates’ antidote — a pharmacological ghost // Early Sci. Med. 2004; 9(1): 1–19. DOI: 10.1163/1573382041153179.

11. Griffin J. P. Famous names in toxicology. Mithridates VI of Pontus the first experimental toxicologist // Adverse Drug React. Toxicol. Rev. 1995; 14(1): 1–6.

12. Корнелий Непот. О знаменитых иноземных полководцах. Из книги о римских историках. XXIII. Ганнибал. Пер. с лат. и коммент. Н. Н. Трухиной. М., 1992.

13. Абдуллаев А. А., Гаипов М. А. Исмаил Джуржани и его «Сокровище Хорезмшаха». Ташкент, 1980.

14. The Canon of Medicine of Avicenna.

15. Bos G. Maimonides: On Poisons and the Protection against Lethal Drugs. Provo, 2009.

16. Walker-Meikle K. Toxicology and treatment: medical authorities and snakebite in the middle ages // Korot, 2014; 22: 85–104.

17. Майер П. Парацельс — врач и провидец. Размышления о Теофрасте фон Гогенгейме. Пер. с нем. Е. Б. Мурзина. М., 2014.

18. Redi F. Osservazioni Intorno alle Vipere. All’Insegna della Stella (ed.). Florence, 1664.

19. Лауренти И. Н. Образец медицины, представляющий сжатый и исправленный перечень пресмыкающихся, с опытами относительно ядов и противоядий австрийских пресмыкающихся. Пер. с лат. и ком. С. Л. Кузьмина. М., 2005.

20. Calmette A. The Treatment of Animals Poisoned with Snake Venom by the Injection of Antivenomous Serum // Br. Med. J. 1896; 2: 399–400.

21. Уткин Ю. Н. Год змеи, или Что в XXI веке мы знаем о змеином яде. Россия и Германия // Научный гумбольдтовский журнал. 2013; 2(6): 69–73.

22. Uzawa S. Über die phosphomonoesterase und die phosphodiesterase // J. Biochem. Toyko, 1932; 15: 19–28.

23. Maeno H., Morimura M., Mitsuhashi S., Sawai Y., Okonogi T. Studies on Habu snake venom. 2b. Further purification and enzymic and biological activities of Hα-proteinase // Jpn. J. Microbiol. 1959; 3: 277–284. DOI: 10.1111/j.13480421.1959.tb00124.x.

24. Chang C. C., Lee C. Y. Isolation of neurotoxins from the venom of Bungarus multicinctus and their modes of neuromuscular blocking action // Arch. Int. Pharmacodyn. Ther. 1963; 144: 241–257.

25. Diochot S., Baron A., Salinas M. et al. Black mamba venom peptides target acidsensing ion channels to abolish pain // Nature. 2012; 490(7421): 552–555. DOI: 10.1038/nature11494.

26. Utkin Y. N. Animal venom studies: Current benefits and future developments // World J. Biol. Chem. 2015; 6(2): 28–33. DOI: 10.4331/wjbc.v6.i2.28.

* International Society on Toxinology.

** Melissa Gray. Poison, not snake, killed Cleopatra, scholar says // CNN, 30.06.2010.

*** От «Поцелуев смерти» до фармакологического применения; Древняя китайская токсикология.

-

Если немножко уморочиться, то, вообще говоря, следует различать организмы "ядовитые" и "ядоносные".

Ядовитыми уместнее полагать тварей, чьи токсины не предназначены для выведения наружу - типа грибов, например, или рыб с токсинами в половых продуктах. Или рыб же, но набравшихся дурного по пищевой цепочке от всяких диномонад и пр..

Змей же и им подобных, имеющих спецорганы для ядопроизводства и спец(же)органы для ядовыделения (и далее - для введения яда в чужой организм), логичнее в данной системе относить к ядоносным существам.

Изображение божества Атума, пронзающего копьем змея Апофиса, из гробницы фараона Рамзеса I в Луксоре (Египет), и фрагменты Бруклинского папируса (664–332 гг. до н. э.). Здесь и далее иллюстрации с Викисклада