Научное творчество и возраст исследователя

Владимир Холодов

«Природа» №12, 2014

Роль возраста исследователя в его научной деятельности с давних времен оценивалась исходя из общих представлений о жизни среднестатистического человека. Наблюдения и опыт многих поколений людей позволили нарисовать в генетической памяти человечества два резко отличных друг от друга стереотипа — молодости и старости.

Согласно общераспространенному мнению, молодость, как правило, отличается физическим здоровьем, отсутствием страха смерти, избыточной энергией и подвижностью, яркостью жизненных впечатлений, свежестью мышления и цепкой памятью. Психологически молодежь полна надежд, веры в будущее, веселья, несгибаемого оптимизма и веры в свое бессмертие.

На протяжении долгой жизни человека все эти замечательные качества тускнеют и стираются. Стереотип старости великолепно описан И. И. Мечниковым: «...как человек, так и всякие животные с возрастом претерпевают существенные изменения. Силы ослабевают, тело горбится, волосы седеют, зубы изнашиваются. Одним словом, наступают явления старческой атрофии. В этом преклонном возрасте, начинающемся в различные сроки у разных видов животных, организм становится мало выносливым к вредным влияниям и гибнет от различных болезнетворных причин» [1, с. 188]. Для пожилых людей характерны перерождение тканей организма, затруднение обмена веществ, склероз сосудов и ослабление умственных способностей.

Приговор творческой деятельности в старости вынесли и врачи-психологи. Так, М. Нордау еще в 1875 г., характеризуя среднестатистического старика, писал: «...умственно он — ослабленный и ограниченный мыслитель, по существу сплетенный из старых ошибок и предрассудков и остающийся глухим для новых идей» [2].

Приведенные весьма распространенные и общепринятые стереотипы молодости и старости работами многих ученых были узаконены и мысленно легко перенесены в науку. Великий немецкий поэт, философ, ботаник, физиолог, химик и физикохимик, геолог и натуралист, гениальный И. В. Гете утверждал: «Надо быть молодым, чтобы создавать великие дела».

Один из пионеров науковедения немецкий физикохимик В. Ф. Оствальд, лауреат Нобелевской премии по химии в 1909 г., на основе чисто дедуктивного анализа высказал два постулата:

- для всех выдающихся ученых характерна ранняя творческая зрелость, подавляющее большинство крупных открытий было совершено в возрасте 23–28 лет;

- не отмечается постепенного увеличения творческих сил ученых на протяжении их научного пути, кривая интенсивности научного творчества падает с возрастом [3, 4].

Одно время проблема творчества и возраста считалась практически решенной, тем более что к постулатам Оствальда присоединились многие европейские и американские ученые. Так, например, американский психолог Г. Леман в своей очень полной монографии сделал общий вывод, что больше половины открытий в области химии приходится на возраст 25–40 лет [5, 6].

Исследования Вальдена

Оказалось, однако, что проблема соотношения возраста и творчества в науке не столь проста, как это выглядит на первый взгляд. Ученик Оствальда российский академик П. И. Вальден на большом фактическом материале, широко используя методы индукции, показал спорность постулатов своего учителя.

Пауль Иванович Вальден, профессор Рижского политехнического института, академик Российской Императорской Академии наук и почетный член Академии наук СССР, физикохимик, широко известный благодаря своим работам в области поляризации нефти и электрохимии водных растворов, глубоко интересовался также историей химических исследований в России и за рубежом. Его перу принадлежат многочисленные статьи о трудах М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова и многих других выдающихся химиков. Он создал книги, которые до сих пор остаются настольными для многих историков науки [7, 8]. Во второй части труда «Из истории химических открытий» Вальден попытался отыскать количественную связь между хронологией творчества ученого и его достижениями в науке [8].

Вопреки романтическим представлениям обывателя оказалось, что открытие в науке — не случайное озарение, которое сегодня посещает голову одного «гуляки праздного», а завтра другого. Чаще всего это многократно возвращающееся и совершенствующееся построение. Оно становится началом огромной, планомерной и многолетней работы или возникает как кульминация целого этапа исследования. Вспышка мысли здесь всегда соседствует с экспериментальной проверкой идеи в лаборатории или в природе и соединена с постоянным, глубоким и всесторонним обдумыванием проблемы*. Открытие почти всегда органически вплетено в жизнь ученого.

Для исследования проблемы Вальден изучил научное творчество 126 ученых из различных областей естествознания, совершивших 228 больших и малых открытий. Все описанные им открытия и изобретения он разделил по значимости и направлению работ. В результате обособились семь групп научных достижений:

- фундаментальные правила и законы современного естествознания (математика, физика, химия, астрономия, геология и география, биология, медицина и физиология человека);

- законы физикохимии, характеризующие состояние и энергию материи;

- открытие новых химических элементов таблицы Д. И. Менделеева;

- электричество и атомарная физика;

- физико-химические свойства растворов;

- каталитические реакции;

- синтез органических веществ.

Оценив возраст первооткрывателей в выделенных группах по литературным данным, Вальден счел возможным различать следующие возрастные интервалы: до 30 лет, 30–40 и после 40. В итоге была получена таблица 1. Ее рассмотрение приводит к несколько неожиданному выводу. Прежде всего обращает на себя внимание совсем небольшой вклад в науку «молодости» — только 5–27% открытий сделано исследователями в возрасте до 30 лет. Между тем ученые почтенного возраста — несомненные лидеры в этом своеобразном соревновании. Они создавали от 29 до 70% первоклассных работ.

Таблица 1. Распределение изобретений и открытий в науке по возрастным категориям авторов [8]

Пожалуй, исключение из этой общей закономерности составляет синтез органических соединений, где количество открытий молодых и пожилых ученых примерно равны (27 и 29%). Вальден объясняет такое соотношение сложностью и привлекательностью задач синтеза. Можно, однако, предположить, что здесь особую роль сыграла мода — очень распространенная черта человеческого общества.

Действительно, вплоть до начала XIX в. в науке господствовал принцип И. Реди — omne vivum e vivo (живое от живого), и абиогенное происхождение органических соединений полностью отрицалось. Получение органического соединения (мочевины), выполненное Ф. Вёлером в 1828 г., произвело впечатление разорвавшейся бомбы. И огромное количество молодых, зрелых и пожилых химиков бросились создавать в лабораториях различные органические соединения, стирающие химические грани между живым и неживым веществом.

Любопытно, что весь XIX и начало XX в. ознаменовались множеством открытий в этой области: Н. Н. Зинин синтезировал анилин (1842); Х. Кольбе — уксусную и трехуксусную кислоту (1845); Х. Бертоле в лаборатории получил эфиры (1853), а позднее — метан (1856), бензол и ацетон (1882); А. М. Бутлеров синтезировал сахар (1861) и первый третичный спирт (1864); М. Конрад из неорганических соединений создал малоновый эфир (1880); а А. Байер в том же году — индиго. Весьма впечатляющи были работы Е. Фишера, получившего целый ряд сахаров (1884–1908) и синтезировавшего белковые полипептиды (1899–1906).

Таким образом, с моей точки зрения, именно огромное значение научной проблемы, поднятой Вёлером, и всеобщее увлечение ею могли полностью стереть границы между открытиями молодых и пожилых химиков и статистически приблизить их друг к другу.

Вновь возвращаясь к анализу табл. 1, следует также отметить, что, несмотря на отсутствие обратной статистической связи между возрастом и интенсивностью творчества ученых, Вальден справедливо подчеркнул весьма существенное методическое отличие в открытиях молодых и пожилых ученых.

Как это особенно хорошо видно на примере изобретений и открытий первой группы, молодые ученые обычно предпочитают дедуктивный метод. В их построениях почти всегда много догадок и интуиции, «игры ума» и математической логики. В отличие от них, ученые зрелого возраста отдают предпочтение методу индукции. Их научные выводы опираются на огромный фактический материал и обычно включают в себя большой опыт зрелого исследователя. Так, в жизни ученого на смену легкости умозаключений приходят опыт и мастерство естествоиспытателя, и вполне вероятно, что эти особенности компенсируют яркость и образность мышления молодости.

Выводы Вальдена, касающиеся связи творчества и возраста исследователей, сделаны с учетом главным образом наиболее выдающихся достижений научной элиты — талантливых и даже гениальных ученых в различных областях науки.

Великие естествоиспытатели

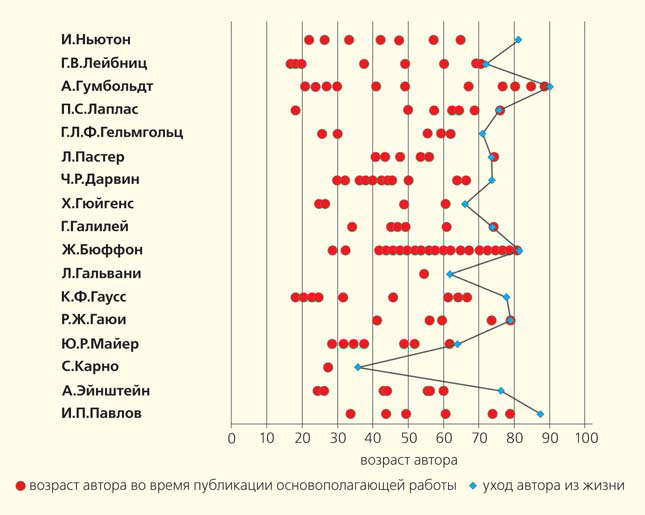

Продолжив исторический анализ Вальдена, я попытался более подробно связать достижения (открытия, изобретения, разработку законов природы) ученых и их научные биографии. Результаты этих изысканий представлены в табл. 2 и на рис. 1, где сопоставлены даты жизни и время выхода 108 наиболее важных работ 17 крупнейших ученых мира, достижения которых лежат в различных областях естествознания. Обобщение всего этого материала позволяет сделать ряд интереснейших выводов.

Таблица 2. Важнейшие достижения ученых в области математики, физики, химии, биологии, медицины, и других разделов естествознания [8, с дополнениями]

Очень раннее творчество характерно для сравнительно небольшой группы ученых. В наиболее распространенном варианте начало научной деятельности соответствует 23–25 годам от роду.

К числу наиболее молодых первооткрывателей относятся великий математик К. Ф. Гаусс; математик и астроном П. С. Лаплас; математик, юрист и философ Г. В. Лейбниц; геолог и географ А. Гумбольдт и величайший математик, физик и астроном И. Ньютон.

Карл Фридрих Гаусс в 18 лет, еще совсем юным студентом Гёттингенского университета (Германия), разработал и предложил метод наименьших квадратов, а год спустя обосновал теорию деления круга, послужившую основой для понимания комплексных чисел — одного из разделов современной алгебры.

Скромный 18-летний юноша Петр Симон Лаплас прибыл в Париж с рекомендательными письмами к «королю» французских философов Ж. Л. Д’Аламберу. Но его собственные разъяснения о небесной механике были столь глубоки и любопытны, что философ ответил: «Вы не нуждаетесь ни в какой рекомендации. Вы достаточно рекомендуете сами себя...». В 24 года Лапласа избрали во французскую Академию наук, а за свои труды он получил неофициальный титул «Ньютон Франции».

Готфрид Вильгельм Лейбниц в 15 лет поступил в университет, где изучал юриспруденцию и философию под руководством профессора Я. Томмазия. Позднее, благодаря лекциям профессора Э. Вейгеля, он увлекся математикой. В 18 лет (возможно, под влиянием Ньютона) он разработал основы дифференциального исчисления.

Великий Исаак Ньютон, будучи студентом Кембриджского университета, в 23 года разработал теорию флоксий (т.е. начала дифференциального исчисления) и теорию стекол. В его записных книжках того времени отражены увлечения работами Евклида и Декарта. Примерно тогда же он получил и степень бакалавра словесных наук. Работой Analisis per equationes numero terminorum infinins (табл. 2), написанной в возрасте от 24 до 26 лет, Ньютон обратил на себя внимание всех выдающихся математиков Европы, а в 30 лет (в 1672 г.) он был избран членом Лондонского королевского общества.

Анализируя данные, приведенные в табл. 2 и на рис. 1, нетрудно прийти к выводу, что подавляющее большинство крупных ученых работали над интересующими их проблемами на протяжении всей своей жизни. В наиболее распространенном варианте это выражалось в периодическом появлении на свет научных шедевров, обычно тематически связанных друг с другом или взаимно дополняющих друг друга.

Однако в ряде случаев разрабатываемые проблемы отличались большим разнообразием и тематической контрастностью. Так, например, работы Ньютона посвящены философии, математике, физике света (дифракции и двупреломлению), астрономии и физике (теории тяготения). Труды Лейбница охватывали проблемы юриспруденции, математики и философии. Гаусс, наряду с проблемами математики, рассматривал основы теоретической астрономии, земного магнетизма, оптических законов света. Исследования гениального А. Эйнштейна касались энергии света, проблем времени, сущности электродвижущих сил, теории относительности и атомной энергии.

Особняком стоят Л. Гальвани и С. Карно (рис. 1).

Итальянский врач, натуралист Луиджи Гальвани, исследуя физиологию лягушек, случайно натолкнулся на явление физиологического электричества. Описанный им гальванизм вошел в историю науки и получил блестящее продолжение в трудах А. Вольта, Я. Берцелиуса и других физикохимиков. Важность этого единственного открытия отмечена памятником Гальвани в г. Болонье (Италия).

Французский офицер, инженер Николай Леонард Сади Карно, изучая паровую машину, сделал вывод, что количество выполняемой ею работы прямо пропорционально падению температуры при переходе пара из котла в конденсатор. На этой основе позднее был сформулирован второй закон термодинамики. К сожалению, на 36-м году жизнь талантливого ученого оборвала эпидемия чумы.

Весьма условно на рисунке показаны многотомные издания. Это в первую очередь касается трудов графа Жоржа Луи де Бюффона. Физик по специальности, он увлекся биологией и превратил возглавляемый им Королевский ботанический сад в Париже в крупный научно-исследовательский центр. Начатая им в 1742 г. (в соавторстве с Л. Ж.-М. Добантоном) монография «Эпохи природы» превратилась в 36-томное издание, написанное самим Бюффоном, а затем продолженное его учениками.

Не менее широко известно четырехтомное издание барона Гумбольдта «Космос», напечатанное в 1845–1858 гг. и представляющее собой результат его разносторонних наблюдений, которые охватывали географию и океанографию, метеорологию, минералогию и геологию, ботанику и зоологию разных континентов. Географический размах его путешествий впечатляет. Так, в течение 1790–1799 гг. Гумбольдт работал в Бельгии, Великобритании, Германии, Голландии, Испании, Франции и Швейцарии. В 1799–1804 гг. он совершил путешествие в Америку, где исследовал бассейн р. Ориноко и посетил Венесуэлу, Колумбию и Эквадор, а кроме того, Мексику и Кубу. В 1804–1819 гг. он работал в Германии, Италии и Франции. В 1829 г. по приглашению российского императора Николая I принял участие в экспедиции на Урал, в горы Алтая и в Джунгарию, а также на берега Каспийского моря. Его спутниками и сотрудниками были выдающиеся ученые: химик Ж. Л. Гей-Люссак, палеонтолог и геолог Ж. Кювье, натуралист П. А. Латрейль и др.

В целом рис. 1 однозначно подтверждает статические выкладки академика Вальдена — творческие успехи выдающихся ученых практически не зависят от их возраста. Ошибка Оствальда и американских психологов заключалась в том, что они объясняли творчество крупных ученых мерками среднестатистического человека.

Между тем корифеи науки почти всегда отличались высоким интеллектом, феноменальной и тренированной памятью, знанием нескольких иностранных языков, увлеченностью научными проблемами (миром идей) и способностью сосредотачиваться на предметах своего увлечения (талантом «неотступных размышлений», по определению академика Н. М. Страхова), развитой фантазией и интуицией, умением вовлекать других ученых в круг своих интересов, удивительной работоспособностью и своеобразным честолюбием, которое заставляло при решении проблемы или достижении цели, подобно А. С. Пушкину, восклицать: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!».

Как показал Вальден, развитие ученого, тем более талантливого первооткрывателя, существенно отличается от развития среднестатистического человека. В этом случае на смену смелости и красочности мышления молодости приходят опыт, зрелость мысли и широкий научный кругозор, овладение методологией и разнообразными методиками исследования, эрудиция и профессиональные навыки. Вспышки мысли и талантливые догадки заменяются системными разработками, ставятся и решаются фундаментальные проблемы, обосновываются и формируются законы.

В целом очевидно, что старость не всегда служит помехой для научной деятельности. Известно, что 80-летний академик В. И. Вернадский в связи с ухудшением зрения писал: «Не могу видеть ни вблизи, ни вдаль. Но главное для ученого — мысль, работает очень хорошо». Он доказал это публикацией своей последней статьи «Несколько слов о ноосфере», поднимающей кардинальные вопросы развития жизни на Земле [9].

Как показал II Международный конгресс врачей «Экология мозга: искусство взаимодействия с окружающей средой», состоявшийся недавно на базе Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, мозг человека без нагрузки стареет быстрее и в большей степени подвергается склеротическим изменениям. Не вызывает сомнения, что систематическая умственная деятельность поддерживает хорошую работу головного мозга и отодвигает проявления старости и склероза.

Выдающиеся геологи и географы

В предыдущем разделе статьи были детально рассмотрены взаимозависимость научного творчества и возраста ученых в области фундаментальных разделов науки. Возникает вопрос: в какой мере выводы, сделанные выше, можно распространять на группу естественных наук, таких, например, как геология и география.

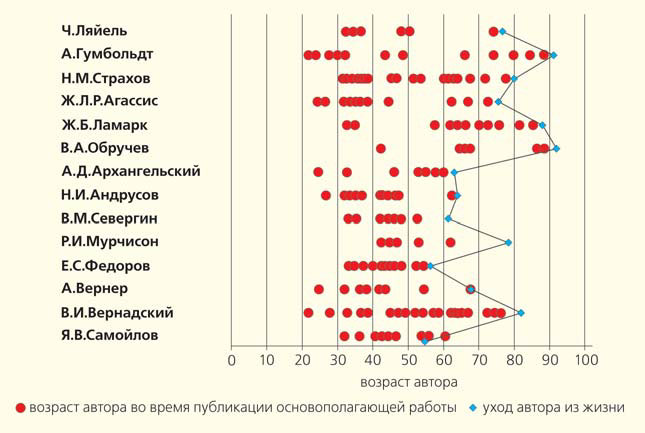

Для решения этой проблемы были также составлены таблица и рисунок, в которых отражено творчество 14 крупнейших геологов и географов XIX и XX вв. Использовались датировки выхода в свет 150 монографических изданий, реже — принципиально важных журнальных публикаций (табл. 3, рис. 2).

Таблица 3. Важнейшие работы и возраст крупнейших геологов и географов

Очевидно, что в общих чертах полученная картина мало отличается от приведенной выше. Первые научные достижения у работающих в области наук о Земле появляются на свет в возрасте 25–30 лет, но в зрелом (40–50) и преклонном возрасте (60–80 и даже около 90 лет) они совсем не исчезают, а в некоторых случаях даже усиливаются и охватывают все более широкие области науки. Таковы, например, обобщения Гумбольдта (в 76–89 лет он издает свой знаменитый «Космос») и океанологические построения Страхова (в 76–79 лет создавшего гидродинамическую концепцию океанского осадконакопления, завершающую его монументальную работу по типам литогенеза континентов Земли).

Рис. 2. Творчество и возраст крупнейших геологов и географов

Нельзя также не вспомнить замечательные работы Ж. Ламарка — «Гидрогеологию», «Философию зоологии» и многотомную «Естественную историю беспозвоночных животных», опубликованные в возрасте 58–85 лет; многотомные и монументальные описания геологии Сибири и Азии, написанные академиком В. А. Обручевым на закате его удивительно плодотворной жизни (71–89 лет); «Геологический атлас Европы», созданный Р. И. Мурчисоном в 63 года; «Последнюю систему минералогии» А. Вернера, выполненную в 68 лет, и целый фейерверк работ В. И. Вернадского, охватывающий проблемы минералогии, геохимии, строения биосферы и историю минералов земной коры, созданные после 60 лет и издававшиеся после его ухода из жизни в 1946 г.

При рассмотрении графиков рис. 2 обращают на себя внимание длительные перерывы в творчестве геологов и географов. Они чаще всего связаны со сбором первичного материала, с длительными путешествиями и командировками. Особенно типичны такие «лакуны» в работах Ж. Л. Р. Агассиса, Н. И. Андрусова, А. Гумбольдта, А. Вернера, Р. И. Мурчисона и В. А. Обручева.

В этом отношении особенно интересна научная жизнь академика Обручева, творчество которого на рисунке отражено крайне фрагментарно — там учтены только его крупные, обобщающие геологические работы. Между тем Владимир Афанасьевич опубликовал более 1000 работ. Среди них монографии, журнальные статьи, очерки, учебники и даже художественные произведения.

Его полевые работы начались в возрасте 25 лет, когда он принял участие в строительстве Закаспийских железных дорог в пустынях Средней Азии. Тридцатилетним начальником экспедиции по поручению Русского географического общества Обручев провел полевые исследования в Восточной и Центральной Монголии, в Китае, Ордосе, охватив также Наньшань, Алашань и Восточный Алтай. Его маршруты в то время измерялись величиной в 13 625 км азиатских дорог. Позднее, уже с длительными перерывами, исследования ученого охватили многие слабо изученные районы Центральной Азии, Западной и Восточной Сибири, Джунгарии, Забайкалья, а также Крым и Кавказ.

***

Подводя итоги всему сказанному, хотелось бы подчеркнуть, что все современные попытки выделить дееспособность ученых по возрастному признаку не соответствуют природе науки. Столь же бессмысленными представляются стремления отбирать будущих научных сотрудников и по национальному, классовому или экономическому критерию. Лозунг: «Не умеешь — научим, не хочешь — заставим!» применим в любой области народного хозяйства, но не в научных исследованиях.

Руководством к научно-организационной деятельности могут служить слова знаменитого английского физика-экспериментатора Э. Резерфорда: «Не возрастом, а творческим эффектом определяется достоинство исследователя. При этом не может быть проведено резкой границы между исследованиями в области чистой и прикладной науки, обе они одинаково важны для прогресса. Мы должны понять, что без цветущих центров исследования по основным вопросам, либо в университетах, либо в других научных заведениях, технический прогресс в конце концов прекратится».

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Проект 12-05-00246.

Литература

1. Мечников И. И. Этюды о природе человека. М., 1961.

2. Нордау М. Психологические парадоксы. СПб., 1875.

3. Ostwald W. Grosse Männer. Leipzig, 1909.

4. Оствальд В. Великие люди. СПб., 1910.

5. Lehman H. C. Age and achievement. NY., 1953.

6. Леман Г. Проблемы научного творчества в современной психологии. М., 1971.

7. Вальден П. И. Очерк истории химии в России // Ладенбург А. Лекции по истории развития химии от Лавуазье до нашего времени. Одесса, 1917.

8. Вальден П. И. Из истории химических открытий. Л., 1925.

9. Вернадский В. И. Несколько слов о ноосфере // Успехи биологии. 1944. Вып. 2. С. 113–130.

* С этой точки зрения рассказы о яблоке, упавшем на голову И. Ньютона и послужившем главной причиной разработки теории тяготения, — не очень хороший анекдот завистников.

-

По-моему, взятие за основу времени публикации обесценивает всю статистику. Куда вы запишете посмертно опубликованные работы? Я взял вот этот список: https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_scientific_discove

ries за XVI-XX века и построил гистограмму: https://i.imgur.com/16d2sOe.png. Спад после сорока пяти заметен невооруженным глазом.

Рис. 1. Творчество и возраст великих естествоиспытателей