Гигантская морская ящерица со склона Золотого хребта на Чукотке

Владимир Алифанов, кандидат биологических наук, Палеонтологический институт им. А. А. Борисяка РАН (Москва)

Александр Грабовский, Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН (Санкт-Петербург)

«Природа» №1, 2017

Мозазавриды (Mosasauridae) — крупное семейство позднемеловых ящериц, насчитывавшее более двух десятков родов и примерно вдвое больше видов. К настоящему времени раскрыты многие особенности строения, биологии и образа жизни представителей этой ископаемой группы. Теперь известно, что ее появление и распространение связано с умением постоянно жить в море. За движение в воде отвечал длинный хвост, напоминавший (благодаря вертикальной лопасти на конце) хвостовой плавник рыб. Маневренному плаванию способствовали сильно укороченные и преобразованные в ласты конечности. Для морских ящериц характерны обычные для хищников крупные и острые зубы на удлиненных челюстях. Питались они в основном головоногими моллюсками и рыбой, которыми теплые позднемезозойские моря были чрезвычайно богаты.

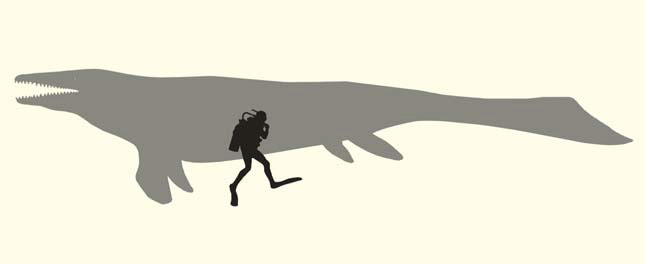

Мозазавриды обычно достигали нескольких метров в длину. Неоднократно среди них появлялись формы, чья длина превышала 15 м. Это рекордная величина среди всех других водных позвоночных мезозоя, что превращало морских ящериц в грозных хищников. Гигантизм позволял им удерживаться на вершине пищевой пирамиды всех мезозойских морей.

Ископаемые остатки первых мозазаврид были найдены более 200 лет назад. В последнее время для их классификации все чаще используется таксон Mosasauria (мозазавры). Он появился давно и связан с предположением о древнем происхождении и эволюционной обособленности мозазаврид и их ближайших родственников.

Черепа ящериц (вид сверху): а — мозазаврид танивазавр (Taniwhasaurus), б — параваран (Paravaranus), мозазаврообразная форма из позднего мела Монголии, в — современный тупинамб (Tupinambis) из группы американских варанов (макротейиды), г — гобидерма (Gobiderma), позднемеловая платинотная (вараноидная) ящерица из Монголии, д — игуа (Igua), архаичная «игуана» из позднего мела Монголии

Постоянный предмет обсуждения — родственные связи этой древней группы. Не вызывает сомнений родство мозазаврид с более древними айгиалозавридами (Aigialosauridae) и долихозавридами (Dolichosauridae), представители которых также отличались водным образом жизни. Миниатюрные и, скорее всего, наземные паравараниды (Paravaranidae), обитавшие почти в самом конце мелового периода на территории современной пустыни Гоби, также причисляются к мозазаврообразным ящерицам.

Наибольшее распространение получила гипотеза о филогенетической близости мозазаврид с платинотными (вараноидными) ящерицами. Однако сходство отдельных черт строения у представителей двух групп (например, загнутые назад зубы, удлиненные носовые отверстия, вытянутые челюсти и др.) в данном случае может быть связано с независимой параллельной адаптацией к питанию позвоночными животными. В связи с этим в последнее время появилось несколько новых и в чем-то неожиданных точек зрения. Они сходятся в том, что у ископаемых платинот признаки сходства с мозазаврами выражены не всегда. Например, у некоторых архаичных варанообразных ящериц нет удлиненных носовых отверстий, но у них нередко имеются кожные окостенения (остеодермы), которые отсутствуют у типичных мозазавров.

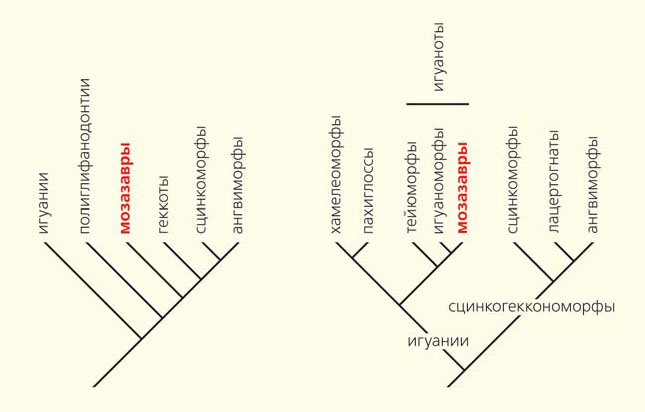

Два варианта филогенетических связей ящериц (схемы упрощены). В обоих случаях положение мозазавров не совпадает с традиционной гипотезой их родства с варанами (ангвиморфами). На левой схеме ископаемая группа ответвляется раньше ряда крупных стволов [5], а на правой входит в состав игуаний, среди которых проявляет близкую родственную связь с игуаноморфами (Iguanidae sensu lato) [6]

Некоторые из новых представлений, опираясь на общий признаковый анализ с применением новейших компьютерных программ, устанавливают архаичность мозазавров по отношению к большинству ящериц, а другие допускают их близость с современными игуанами (игуаноморфами). В последнем случае были использованы результаты исследования закономерностей эволюции черепа ящериц. Ключевая особенность — тип строения костей нёбного комплекса. Он отличен не только от собственно вараноидных ящериц, но и от макротейид (американских варанов), которые также проявляют признаки сходства с мозазаврами.

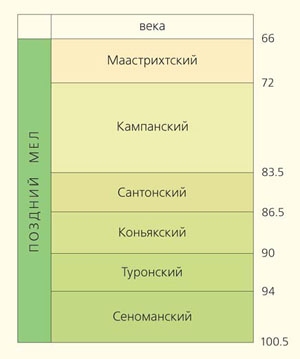

Схематическая геохронологическая шкала позднего мела

Мозазавриды появились в морях Европы в сеноманском веке позднего мела, примерно 98 млн лет назад. За пределы первичного ареала группа вышла 92–90 млн лет назад (во второй половине туронского века). В то время ее представители освоили внутреннее море Северной Америки, прибрежноморские районы северной части Южной Америки, а также северной и западной частей Африки. Спустя несколько миллионов лет мозазавриды поселились у восточного побережья Азии и у западного побережья Австралии. Еще позднее они достигли юга Африки, а почти 75 млн лет назад (в кампанском веке) уже широко распространились в Южном полушарии [1]. Волны расселения, несомненно, связаны с периодами потепления морских и океанических вод. Вероятно, одно из потеплений позволило морским ящерицам проникнуть далеко на север, в район современного Чукотского п-ова.

На Чукотке мозазавриды открыты А. А. Грабовским — одним из авторов статьи. Случилось это в 2011 г. в восточной части Нижне-Анадырской низменности, на северо-восточном склоне Золотого хребта, где широко распространены отложения мела. Остатки морской ящерицы обнаружены в одном месте — на правом берегу р. Золотая Вторая (левый приток р. Волчья). В 2012 и 2013 гг. на местонахождении удалось собрать дополнительный материал. Обследования в 2014 г. и поиск новых костеносных обнажений результатов не дали. Таким образом, перспектива дальнейших полевых исследований иссякла.

В местонахождении костеносные отложения располагаются непосредственно под почвенным слоем. Разрез сложен аллювиальными песчаниками и алевритистыми глинами, переслаивающимися с крупнозернистыми серо-белыми кварцевыми песками. Именно к последним приурочена находка остатков водного ящера. Это серия из 14 позвонков терминальной части хвостового отдела осевой части скелета, обломок челюстной кости, отдельные поврежденные зубы, принадлежавшие, судя по всему, одной особи. Большая часть остатков собрана с поверхности обнажения, меньшая — извлечена из толщи склона. Два позвонка удалось обнаружить на дне реки, где они подверглись разрушению и оказались частично окатаны. К сожалению, сохранность остальных материалов также оставляет желать лучшего. Все позвонки, представленные телами длиной от 50 до 60 мм, несут следы деформации разной степени. Их отростки, за редким исключением, обломаны. Находки хранятся в Музейном центре «Наследие Чукотки» в г. Анадырь.

Правый берег р. Золотой Второй, на котором обнажены слои, содержащие остатки мозазаврида. Здесь и далее фото А. А. Грабовского

Интересной оказалась проблема возраста находки. Озадачивает то, что в районе местонахождения на геологической карте указаны только отложения позднего кайнозоя и раннего мела. Находке мозазаврида они никак не соответствуют. На решение задачи натолкнуло открытие в полукилометре от местонахождения (вверх по течению реки) обнажения, в котором вскрыты отложения мощностью 70–100 м, содержащие раковины брахиопод, двустворчатых моллюсков, гастропод и аммонитов, а также многочисленные зубы акул сеноманского возраста. Эти данные позволяют предположить, что вмещающие ископаемую фауну отложения представляют собой гинтеровскую свиту (аптский-туронский века), которая указана в южной части хребта Золотого (в районе Ушканьего кряжа и средней части течения р. Тнеквеем). Однако кости мозазаврида, скорее всего, приурочены к отложениям другой — барыковской свиты, возраст которой определяется интервалом от коньякского до кампанского века [2, 3]. И эта свита в окрестностях местонахождения не отмечена, но представлена там же, где и гинтеровская. Если возраст находки морской ящерицы подтвердится, то вмещающие отложения можно сопоставить с некоторыми формациями (Верхняя Йезо, Кунитан, Тамаяма, возможно, Асизава) из разных районов Японии. В них остатки мозазаврид известны давно.

Серия хвостовых позвонков мозазаврида из местонахождения Золотого хребта. Все элементы принадлежат задней половине хвостового отдела. Видно, что сочленовные поверхности тела вогнуты спереди и выпуклы сзади. Такой тип строения позвонков называется процельным и свойствен большинству ископаемых и современных ящериц

Сохранность не позволяет точно определить родовую и видовую принадлежность древней морской ящерицы со склонов Золотого хребта. Ее затруднительно отнести и к какому-то определенному подсемейству, которых в составе семейства Mosasauridae выделяют четыре: Hallisaurinae, Mosasaurinae, Plioplatecarpinae, Tylosaurinae. Предварительно можно сказать, что находка не может быть отнесена к архаичным халлизавринам или к обладающим специфическими чертами строения позвонков мозазавринам. Перспективным остается поиск родственных связей среди плиоплатекарпин или тилозаврин. Представители именно этих двух групп преобладают среди докампанских находок морских ящериц в районах восточного побережья древней Азии. Здесь они представлены прежде всего материалами из Японии [4].

Отдельный хвостовой позвонок (вид сзади). В его верхней части заметны аркообразно сомкнутые невральные отростки (продолжающий их остистый отросток обломан), а снизу — бугорки для прикрепления так называемых гемальных дужек, которые, похоже, к телу позвонка не прирастали

Из родов, с которыми чукотская форма теоретически может состоять в близком родстве, можно назвать тилозавра (Tylosaurus) и танивазавра (Taniwhasaurus). Тилозавр был широко распространен в позднем мелу. Он представлен в Северной Америке и в Европе, в том числе на юге Швеции. Остатки тилозавра зафиксированы также в отложениях кампанского — маастрихтского ярусов в Японии. В этой же стране обнаружены кости скелета танивазавра, но из более древних (сантонский век) отложений. Примечателен также факт распространения последнего рода в приполярных широтах Южного полушария.

Предпосылкой для появления мозазаврид на территории Нижне-Анадырской низменности стали геологические события, начавшиеся еще в конце юрского периода. Тогда здесь сформировался обширный морской залив. В раннем и позднем мелу воды моря периодически отступали, оставляя многочисленные лагуны и бухты. Именно такие условия, скорее всего, привлекали к себе морских ящериц.

Реконструкция (внешний контур) тилозавра (Tylosaurus). Мозазавриды — гиганты мира мезозойских позвоночных. У них не существовало конкурентов, поэтому вымирание морских ящериц могло быть связано только с глобальным похолоданием или дефицитом пищи. Что и случилось в самом конце позднего мела

В связи с чукотской находкой возникает вопрос о маршруте, по которому мозазавриды проникли столь далеко на север. Возможны два варианта ответа. Один путь предполагает первоначальное освоение восточных окраин древнего океана Тетиса и далее тихоокеанского побережья Азии. Другой — проходил из внутреннего североамериканского моря через межамериканский пролив и вдоль западного берега Северной Америки и южных берегов Аляски и Чукотки. Обе версии не исключают друг друга. Они также основаны на допущении, что мозазавриды плавали преимущественно вдоль береговой линии мезозойских континентов.

Варианты путей проникновения мозазаврид в северную часть Тихого океана через освоение западного побережья Северной Америки или восточного берега Центральной Азии. Возможно, в периоды потеплений оба указанных маршрута действовали одновременно

Столь северная находка ископаемых остатков морской ящерицы интересна для палеогеографических и палеоклиматологических реконструкций. Она расширяет представление о распространении мозазаврид на территории нашей страны (ранее их остатки были известны в Крыму, в разных регионах Поволжья, а также в Оренбургской и Пензенской областях). Открытие важно и для реконструкции далекого прошлого Чукотки: с помощью находки морской ящерицы удается раскрыть неизвестную ранее страницу ископаемой летописи этого региона.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 16-05-00408).

Литература

1. Polcyn M. J., Jacobs L. L., Araújo R. Physical drivers of mosasaur evolution // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2014. V. 400. P. 17–27.

2. Герман А. Б. Альбская — палеоценовая флора Северной Пацифики. М., 2011 (Тр. ГИН РАН. Вып. 592).

3. Пергамент М. А. Биостратиграфия и иноцерамы сенона (сантон — маастрихт) тихоокеанских районов СССР. М., 1974 (Тр. ГИН АН СССР. Вып. 260).

4. Sato T., Konishi T., Hirayama R., Caldwell M. W. A review of the Upper Cretaceous marine reptiles from Japan // Cretaceous Research. 2012. V. 37. P. 319–340.

5. Gauthier J. A., Kearney M., Maisano J. A. et al. Assembling the squamate tree of life: perspectives from the phenotype and the fossil record // Bull. Peabody Museum Natur. Hist. 2012. V. 53. № 1. P. 3–308.

6. Алифанов В. Р. Отряд Lacertilia // Ископаемые позвоночные России и сопредельных стран. Ископаемые рептилии и птицы: Справочник для палеонтологов, биологов и геологов. Ч. 2 / Ред. Е. Н. Курочкин, А. В. Лопатин. М., 2012. С. 7–136.

Череп первого научно описанного мозазавра (Mosasaurus), давшего название ископаемому семейству морских ящериц Mosasauridae (мозазавриды). Находка была сделана на юге Голландии между 1770 и 1774 гг. Весной 1795 г. она по воле исторических обстоятельств оказалась во Франции (ныне хранится во Французском государственном музее естествознания в Париже). Прошло немало лет, прежде чем остатки то ли крокодила, то ли кита признали ящерицей. Здесь и далее рисунки В. Р. Алифанова