Меркурий

Валерия Сирота

«Квантик» №1, 2017

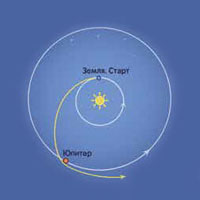

Путешествие по планетам Солнечной системы начнём с самой близкой к Солнцу планеты — Меркурия. Расстояние от него до Солнца в 2,5 раза меньше, чем от Земли. Из-за этого изучать его довольно сложно: для земного наблюдателя Меркурий никогда не отходит далеко от Солнца, и увидеть его можно только на заре — перед самым восходом или сразу после захода Солнца. А отправить к нему космический аппарат оказывается ничуть не легче, чем к Юпитеру, только по обратной причине: хоть Меркурий и несётся по своей орбите со скоростью 47 км/с — в полтора раза быстрее Земли, — всё равно посланный с Земли корабль так разогнался бы под действием солнечного притяжения, подлетев к нему, что проскочил бы мимо, не успев ничего сфотографировать. Приходится лететь сначала к Венере, делать возле неё гравитационный манёвр1 — но не чтобы разогнаться, а наоборот, чтобы затормозиться — и только потом уж лететь к Меркурию. До сих пор это проделали только две межпланетные станции: «Маринер-10» лет сорок назад и — совсем недавно — «Мессенджер».

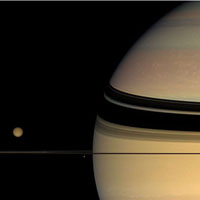

Меркурий не только самая близкая к Солнцу (и потому — ещё и самая быстрая) планета, но и самая маленькая. По размеру он уступает даже крупным спутникам планет-гигантов — Ганимеду (спутнику Юпитера) и Титану (спутнику Сатурна). Однако по массе он их всё-таки обогнал. Это значит, что у Меркурия намного больше плотность; и действительно, 1 л его вещества весит в среднем около 5,4 кг, почти как у Земли (5,5 кг). Но Земля-то большая, внешние её слои сильно давят на внутренние, и вещество в её недрах сильно сжато. Маленькой планете трудно было так сильно сжаться; похоже, что у Меркурия очень большое — на 3/4 радиуса — железное ядро. (Для сравнения — у Земли ядро доходит только до половины радиуса. Поэтому у Меркурия ядро занимает почти половину всего объёма, а у Земли — 1/8.) Доля железа и других тяжёлых элементов на Меркурии — самая большая среди всех планет Солнечной системы.

Думаете, раз Меркурий близко к Солнцу, то на нём очень жарко? Это правда, да только отчасти. Действительно, днём там страшная жара: максимальная температура поверхности 430°С, при такой температуре расплавятся олово, свинец и цинк. Зато ночью очень холодно: минус 200°С! Это всё вблизи экватора. На полюсах — всегда холодно, около −90°С.

Почему так? Ответ — в решении задачи из «Квантика» № 10 за 2016 г. Меркурий делает один оборот вокруг Солнца за 88 земных суток, а один оборот вокруг оси — меркурианские звёздные сутки — длится около 58 суток, ровно 2/3 года.

Рис. 1. Дни и ночи на Меркурии. Ось вращения планеты направлена на нас. Красная точка — наблюдатель на экваторе, чёрточкой обозначена его линия горизонта. Синие линии показывают направление на далёкую звезду

Внимание! Представьте себе, что вы стоите на экваторе Меркурия (рис. 1; вы — красная точка) и видите восходящее Солнце, а рядом с ним — какую-нибудь звезду; небо на Меркурии чёрное даже днём, потому что атмосферы почти нет, так что звёзды прекрасно видно. Проследим, что вы увидите по мере движения Меркурия по орбите. Через 1/4 звёздных суток, то есть 1/6 местного года, звезда окажется в зените, ровно над головой. А Солнце отстаёт, оно ещё только поднимается. Вот проходит треть года — звезда садится на западе, а Солнце всё ещё продолжает подниматься... Только через полгода Солнце, наконец, достигает зенита, наступает полдень. Через 2/3 года от начала наблюдения звезда снова восходит — прошли звёздные сутки. Но Солнце ещё и не собирается садиться! Зайдёт оно только ещё через полгода, зато целый год после этого его не будет видно. И только через два меркурианских года мы, наконец, снова встретим восход Солнца, а рядом с ним звезду — всё как было. Так что если отсчитывать сутки по Солнцу, а не по звёздам (это называется солнечные сутки) — получится, что они длятся 2 года!

Итак, от восхода до заката Солнца проходит целый меркурианский год, 3 земных месяца. И столько же длится ночь. Неудивительно, что всё успевает днём как следует нагреться, а ночью — изрядно остыть... Кстати, долгое время люди думали, что звёздные сутки на Меркурии длятся не 2/3 года, а ровно год: тогда Меркурий, как Луна на Землю, «смотрел» бы на Солнце всё время одним и тем же полушарием. На половине планеты был бы вечный день, на половине — вечная ночь. Почему так думали? Потому что каждый раз, когда Меркурий нам особенно хорошо виден — а это происходит примерно каждые 348 земных суток, или примерно 4 меркурианских года, — он поворачивается к Земле (и к Солнцу соответственно тоже) одной и той же стороной. Только с применением радиолокаторов для исследования Меркурия лет 50 назад этот его «обман» раскрылся.

Случайно ли такое совпадение? Вряд ли. Ведь раньше Меркурий, как и Луна, вращался вокруг оси быстрее. Это Солнце затормозило его вращение (как Земля — вращение Луны) приливными силами; как это делается, мы подробно разберёмся в другой раз, а пока заметим, что, хоть Солнце и не совсем остановило — не «синхронизировало» — свой ближайший спутник, зато получился резонанс сразу и с Солнцем — отношение периодов 2 : 3, — и с Землёй. Похоже, это мы помешали Солнцу совсем остановить Меркурий. Так и танцует он свой сложный космический танец, успевая в такт поворачиваться «лицом» то к Солнцу, то к Земле, а то ещё и к Венере...

Рис. 2. Орбита Меркурия, Солнце увеличено для наглядности

Это ещё не всё. У Меркурия очень вытянутая (для планеты) орбита — самая вытянутая из орбит всех планет Солнечной системы: в дальней точке Меркурий в полтора раза дальше от Солнца, чем в ближней (рис. 2). Из-за резонанса получается, что в ближайшей точке орбиты (она называется перигелий, по-гречески — ближний к Солнцу) Меркурий поворачивается к Солнцу всегда одной и той же стороной, а точнее — двумя меридианами на противоположных сторонах планеты, по очереди. Эти меридианы называются «горячие долготы», в них — самая жаркая погода на всём Меркурии.

Но и на этом чудеса с орбитальным движением Меркурия ещё не кончаются. Дело в том, что когда он ближе к Солнцу, он и летит по своей орбите быстрее, а когда дальше от Солнца — то медленнее. А вокруг оси он крутится равномерно; из-за этого вблизи перигелия угловая скорость его движения по орбите ненадолго оказывается больше, чем скорость вращения. И если в остальное время быстрый бег Меркурия по орбите только тормозит видимое движение Солнца с востока на запад, то тут он его совсем останавливает, и Солнце в это время движется по небу в обратную сторону, с запада на восток (рис. 3)! Это явление — из всех планет Солнечной системы оно есть только на Меркурии — называется «эффект Иисуса Навина», в честь библейского персонажа, который как-то попросил бога остановить солнце на небе — и тот остановил на несколько часов. Не знаю, как это ухитрился сделать Иисус Навин (или даже бог — против собственных законов идти сложно...), а вот на Меркурии это происходит, можно сказать, каждый день! Особенно интересно это выглядит в тех местах, где во время прохождения перигелия Солнце близко к горизонту: оно было взойдёт, потом передумает, сядет обратно — и взойдёт ещё раз. Дальше начинается длинный (годовой!) меркурианский день, в конце которого Солнце, уже сев за горизонт, опять передумывает и выходит обратно посветить ещё немножко...

Рис. 3. Вид со стороны северного полюса планеты. Красная точка — наблюдатель, синяя линия — направление на восток, зелёная — на запад. На всех «нормальных» планетах (например, на Земле) Солнце движется с востока на запад (а); Меркурий вблизи перигелия движется по орбите быстрее, чем поворачивается вокруг оси, и Солнце сместилось с запада на восток (б)

Рис. 4. Типичный рельеф Меркурия (фото с сайта astro-azbuka.ru)

На поверхность Меркурия ещё не ступала нога ни человека, ни даже спускаемого аппарата. Но мы уже знаем, что поверхность эта очень похожа на лунную: множество кратеров, образовавшихся от ударов метеоритов, гладкие долины, покрытые застывшей лавой, цепочки гор — возможно, бывшие вулканы, давно потухшие: маленькая планетка довольно быстро остывала, и не прошло и миллиарда лет, как лава уже не могла пробиться снизу через толстую застывшую кору. Но есть на Меркурии такая деталь рельефа, какой больше нигде в Солнечной системе не встретишь. Это эскарпы — очень длинные и высокие зубчатые обрывы, высотой несколько километров — как самые высокие скальные обрывы на Земле — и длиной несколько сотен километров (!). Они образовались в ту эпоху, когда только что «слепленный» Меркурий быстро остывал — кора остыла первой и затвердела, а внутренние, ещё горячие области продолжали остывать и сжиматься. С маленькими речками и большими лужами на Земле бывает так: в начале зимы верхний слой воды замёрз, а уровень воды упал (оттого, что приток воды резко уменьшился — замёрзли маленькие впадающие в речку ручьи) — и получается, что подо льдом пустота, ничто его снизу не держит. И под небольшой нагрузкой этот верхний слой льда проваливается. Так вышло и на Меркурии (только причина появления «пустоты» была другая), кора под собственной тяжестью стала трескаться и проседать, «догоняя» сжавшееся ядро. Вот эти трещины и сохранились до наших дней.

Рис. 5. Кратеры и эскарпы Меркурия. На левой фотографии видна область, залитая лавой (фото с сайта galaxy-science.ru)

Вот он какой, Меркурий. И маленький, и не очень пока изученный — а сколько в нём удивительного!

Художник Мария Усеинова

1 Про гравитационные манёвры см. статью: В. Сирота, «Приглашение к путешествию», «Квантик» № 10 и № 11 за 2016 год.

-

29.10.2018Уран и НептунВалерия Сирота • Библиотека • «Квантик» №9, 2017

29.10.2018Уран и НептунВалерия Сирота • Библиотека • «Квантик» №9, 2017

-

17.09.2018Сатурн — планета в шляпеВалерия Сирота • Библиотека • «Квантик» №8, 2017

17.09.2018Сатурн — планета в шляпеВалерия Сирота • Библиотека • «Квантик» №8, 2017

-

04.07.2018Юпитер (окончание)Валерия Сирота • Библиотека • «Квантик» №6, 2017

04.07.2018Юпитер (окончание)Валерия Сирота • Библиотека • «Квантик» №6, 2017

-

30.05.2018ЮпитерВалерия Сирота • Библиотека • «Квантик» №5, 2017

30.05.2018ЮпитерВалерия Сирота • Библиотека • «Квантик» №5, 2017

-

07.05.2018МарсВалерия Сирота • Библиотека • «Квантик» №4, 2017

07.05.2018МарсВалерия Сирота • Библиотека • «Квантик» №4, 2017

-

22.03.2018Земля и Луна: приливыВалерия Сирота • Библиотека • «Квантик» №3, 2017

22.03.2018Земля и Луна: приливыВалерия Сирота • Библиотека • «Квантик» №3, 2017

-

11.02.2018ВенераВалерия Сирота • Библиотека • «Квантик» №2, 2017

11.02.2018ВенераВалерия Сирота • Библиотека • «Квантик» №2, 2017

-

06.02.2018МеркурийВалерия Сирота • Библиотека • «Квантик» №1, 2017

06.02.2018МеркурийВалерия Сирота • Библиотека • «Квантик» №1, 2017

-

27.11.2017Приглашение к путешествию (окончание)Валерия Сирота • Библиотека • «Квантик» №11, 2016

27.11.2017Приглашение к путешествию (окончание)Валерия Сирота • Библиотека • «Квантик» №11, 2016

-

06.11.2017Приглашение к путешествиюВалерия Сирота • Библиотека • «Квантик» №10, 2016

06.11.2017Приглашение к путешествиюВалерия Сирота • Библиотека • «Квантик» №10, 2016