Алексей Левин

«Популярная механика» №3, 2006

- Лишние шесть измерений

- Спасительная гравитация

- Одиннадцатое измерение

- Узники 3-браны

Спасительная гравитация

Спасение пришло с неожиданной стороны. При решении струнных уравнений появлялись замкнутые кольца, которым соответствовали неизвестные науке безмассовые частицы со спином 2. Все попытки от них избавиться ни к чему не приводили — теория попросту рассыпалась. Эти частицы безуспешно пытались обнаружить в экспериментах на ускорителях. Однако Шварц и его парижский коллега Джоэл Шерк выдвинули смелую гипотезу, которая разрешила это затруднение и представила всю теорию струн в совершенно новом свете.

Теоретики много лет пытались найти квантовую версию общей теории относительности. Эта задача была и остается орешком особой твердости. Уравнения ОТО предсказывают существование гравитационных волн, которые при квантовании превращаются в гравитоны, переносчики силы тяготения. Практически все теоретики были согласны, что гравитонам положено обладать нулевой массой и двойным спином. И вот в 1974 году Шварц с Шерком заявили, что таинственная безмассовая частица струнной модели и есть гравитон! Отсюда следовало, что теория струн — это не метод описания сильных взаимодействий, а математический каркас для конструирования квантовой теории тяготения. Она не конкурент квантовой хромодинамике, ее задача — объединить все фундаментальные взаимодействия и стать Теорией Всего.

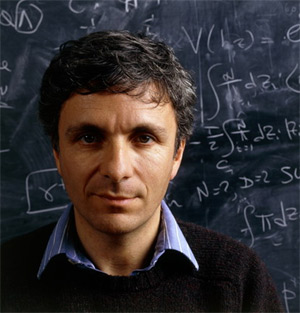

Майкл Грин: «Теория суперструн замечательна тем, что создает прекрасную картину звучащей Вселенной, основанной на принципе музыкальной гармонии»

Столь неслабую заявку сначала почти никто не поддержал. Высказывалось мнение, что «струнники» потерпели неудачу на сильных взаимодействиях и теперь отчаянно пытаются найти для своей модели новое применение. К тому же Шварц и Шерк пришли к выводу, что длина струны должна составлять

Но горсточка энтузиастов продолжала работать, и в конце концов к ним пришла удача. В 1984 году Джон Шварц и Майкл Грин доказали, что аномалии теории суперструн взаимно аннулируют друг друга. В результате интерес к ней возродился, и к середине

-

Надо бы поправить длины: вместо 10-33 см надо 10^(-33) см и т.д. А то неискушенная публика может действительно подумать про струны в 10 см.

А вообще статья оставляет привкус, скажем так, несвоевременности. Все эти вещи давным давно описаны в том числе и в популярной литературе. Взять хотя бы "Официальный сайт теории суперструн": http://www.astronet.ru/db/msg/1199352 . Гораздо интереснее было бы поговорить именно про последние проблемы и достижения.

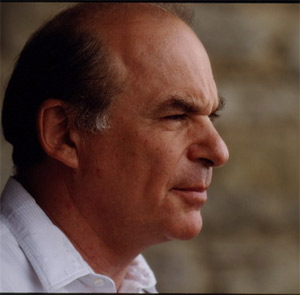

Джон Шварц: «В начале 1990-х ученые, защитившие докторскую диссертацию по теории струн, с трудом могли найти работу. Сейчас подобные эксперты нарасхват»