Александр Чубенко

Интернет-журнал «Коммерческая биотехнология»

«Популярная механика» №12, 2005

- Активный и пассивный

- Гладко было на бумаге

- Съел, и порядок

- Школа защиты

Активный и пассивный

Может быть, вам никогда не придется столкнуться с Адренокортикотропным гормоном, который помогает при ревматизме,

А вот с вакцинами каждый из нас встречается еще в роддоме. Вакцинацией называют два совершенно разных по механизму способа воздействия на иммунитет.

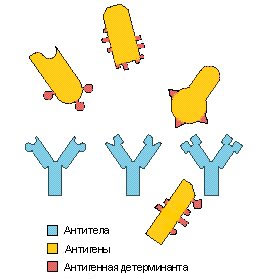

Для профилактики инфекционных заболеваний в организм вводят ослабленные или убитые бактерии или вирусы. Главное — убить их настолько, чтобы они были не в состоянии вызвать болезнь, но сохранить неповрежденными белки на их поверхности. Иммунная система человека или животного вырабатывает специфичные к этим белкам антитела — белковые глобулы из четырех субъединиц, активная часть которых совпадает с молекулой антигена, как замок с ключом, и при следующем контакте с уже знакомым антигеном иммунный ответ развивается быстро и интенсивно. Это — активная иммунизация.

Если зараза уже проникла в организм, применяют пассивную иммунизацию. Для этого лошадям вкалывают лошадиные дозы вируса менингита или энцефалита, дифтерийной или столбнячной палочки и т. д. Из лошадиной крови извлекают антитела, вводят их в кровь больного, а там они присоединяются к молекулам токсина или к белкам на поверхности соответствующей бактерии и вируса и меняют свою конфигурацию. На клетки иммунной системы это действует так же, как на овчарку — команда «фас!».

Главный минус традиционных способов получения вакцин — то, что для этого приходится в больших количествах выращивать возбудителей особо опасных инфекций. Но ведь и специфические для каждого микроба или вируса антигены, и антитела — это белки, а последовательность аминокислот в них определяется генами.

Синяя роза — эмблема джинсы

И здесь вначале были микробы — рода Pseudomonas. Многие их виды способны питаться гадостью вроде толуола, ксилола, фенола и нафталина. В процессе удовлетворения научного любопытства (с возможным побочным продуктом в виде борьбы с загрязнением среды) еще в 1983 году исследователи под руководством B. D. Ensley обнаружили, что питательная среда, в которой жили кишечные палочки с геном псевдомонады, отвечающим за превращение нафталина в салициловую кислоту, посинела.Происходит это так. Собственный фермент кишечной палочки, триптофаназа, превращает аминокислоту триптофан в индол. У псевдомонады этого фермента нет, и для нее триптофан — вещество несъедобное, зато индол она окисляет до

цис-индол-2,3-дигидродиола с помощьюнафталин-диоксигеназы , которая закодирована в том самом участке HindIII плазмиды NAH7, который вставили в плазмиду pBR322, которую из научного любопытства размножали с помощью культуры Esсherichia coli. Уфф... Зато дальше все просто:цис-индол-2,3-дигидродиол спонтанно отщепляет от своей молекулы гидроксильную группу, а получившиеся молекулы индоксила под действием кислорода попарно объединяются в молекулу индиго.По слухам, одна из американских биотехнологических компаний уже вырастила опытную делянку синего хлопка (фото с сайта www.outfitters.ca)Даже если на заводе по производству бактериального индиго случится авария, окрестные жители не пострадают от отравления. А капризные трансгенные микробы в природе не выживут.

Но получать индиго из нефти и угля пока что выгоднее. А если сэкономить сразу и на процессе окраски, и даже на строительстве завода? Берем хлопок, лет десять тратим на то, чтобы вставить в него триптофаназу с

нафталин-диоксигеназой и добиваемся, чтобы бактериальные гены и ферменты заработали в растительных клетках (и желательно только в коробочках, чтобы растению было легче жить), потом еще лет пять обычной селекционной работы — и вот вам результат: по слухам, одна из американских биотехнологических компаний уже вырастила опытную делянку синего хлопка и обещала, что в 2005 году на рынке появятся натурально синие джинсы.Над выведением синих роз работает много фирм в разных странах. Та из них, которая придет к финишу первой, сможет получить неплохую прибыль. Я бы такую розу купил, вложив несколько условных единиц в $1,2 миллиарда годового оборота продаж срезанных роз.