«Заливы Каролины»

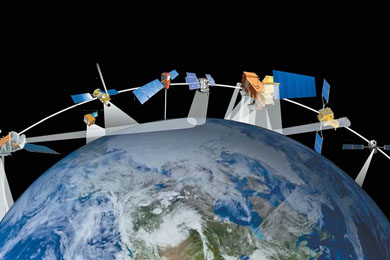

На этом фото восточного побережья США (штат Северная Каролина) отчетливо видны овальные структуры, известные под именем «заливы Каролины» (Carolina bays). Снимок сделан с помощью технологии дистанционного лазерного зондирования лидар (LIDAR), позволяющей провести высокоточные измерения 3D-координат, которые вместе с GPS-информацией о геопозиционировании преобразуются в трехмерную поверхность отражения лазерных импульсов. Лидарные снимки — это, по сути, цифровые карты высот (DEM, Digital elevation model), способные различать перепады всего в несколько десятков сантиметров. Цветами на DEM-изображениях показаны топографические высоты. Так, абсолютная отметка в правом нижнем углу составляет 16 м над уровнем моря, а в левом верхнем углу — 76 м. Обработка лидарных снимков с помощью систем машинного зрения позволяет увидеть рельеф поверхности Земли, освобожденный от внешних наслоений в виде воды, почвы, растительности и построек.

Феномен «заливов Каролины» был обнаружен в 1930-х годах, когда появились первые аэрофотоснимки. Оказалось, что практически всё восточное побережье США — от Филадельфии на севере до Нового Орлеана на юге — буквально испещрено подобными структурами, счет которым идет на сотни тысяч (на сегодняшний день выявлено более 500 тысяч структур), а размеры составляют от 100 м до 8 км: самая большая — озеро Ваккамо (Waccamaw) в Северной Каролине. Разброс возраста образования «заливов», полученный разными методами для различных структур, составляет от 140 до 11 тыс. лет.

На самом деле это никакие не заливы, просто им дали такое условное название. А о том, что это такое, ученые спорят до сих пор. Еще в 1942 году известный американский геоморфолог Дуглас Джонсон (Douglas Wilson Johnson), изучавший «заливы Каролины», сказал о них: «Никто еще не придумал объяснения, которое полностью объяснило бы все наблюдаемые факты». И с тех пор, несмотря на развитие технологий и огромное количество проведенных исследований, происхождение этих структур так и остается загадкой.

Некоторые из «заливов» в настоящее время заполнены неглубокими озерами или болотами, так как их центральные части часто представляют собой понижения в рельефе, а некоторые совершенно не проявляются на поверхности и фиксируются только на лидарных снимках.

Спутниковое изображение части округа Блейден, Северная Каролина. Некоторые «заливы Каролины» частично или полностью заполнены озерами, другие выделяются как овальные лесные массивы или сельхозугодья. Фото с сайта lakelevel.web.unc.edu

Главная особенность «заливов Каролины», на которую указывают все исследователи, — это их практически правильная эллиптическая форма и вытянутость в одном направлении. Длинные оси «заливов» в каждой местности строго параллельны между собой. При этом они направлены: в центральной части пояса «заливов», протягивающегося вдоль Атлантической прибрежной равнины, на северо-запад, в северной части — практически на запад, а в южной части — на северо-северо-запад. Если нанести оси всех «заливов Каролины» на карту, то они примерно составят веер, сходящийся в районе озера Мичиган.

С точки зрения геоморфологии «заливы Каролины» представляют собой неглубокие впадины с возвышенными бортами, напоминающие плоские кратеры. Для «залива» среднего размера (около 2 км в диаметре) высота борта составляет около 10 м, причем высота борта на юго-восточном конце, как правило, несколько больше, чем высота северо-западного борта. Стратиграфия пород в основании впадин не нарушена.

Поэтому закономерно, что самая первая гипотеза происхождения «заливов Каролины» связывала их с импактными событиями, то есть представляла их как метеоритные кратеры. Однако достаточно быстро эта теория была признана несостоятельной, так как в «заливах» не было найдено ни одного фрагмента метеоритов или признаков плоских ударных деформаций, характерных для гиперскоростных воздействий. К тому же трудно себе представить, чтобы сотни тысяч правильных по форме и одинаково ориентированных неглубоких кратеров были следствием направленного метеоритного удара, состоящего из множества осколков.

Следующей была гипотеза вполне земного происхождения, в соответствии с которой «заливы» трактовались как карстовые впадины, доработанные водой и ветром. Эта геоморфологическая теория получила позднее дальнейшее развитие. Согласно ей, воронки «заливов Каролины» — формы силикатного карста, образовавшиеся в процессе растворения пород с последующим проседанием в локальных топографических низинах прибрежной равнины. Это происходило в период отступления береговой линии во время последнего оледенения (Висконсинское оледенение на территории Северной Америки имело место с 70 до 11 тысяч лет назад). Одинаковая ориентация «заливов» и их вытянутая форма в рамках этой гипотезы объясняются преобладающим в поствисконсинское время направлением ветров, доработавшим воронки. Действительно, на сегодняшний день есть примеры массового развития термокарстовых озер, развитых в районах вечной мерзлоты и ориентированных в соответствии с преобладающим направлением ветров. Однако эти озера не обладают правильной эллиптической формой и у них отсутствуют возвышенные борта.

Термокарстовые озера на Аляске. Фото с сайта scientificpsychic.com

К тому же направление движения плейстоценовых дюн в районе Атлантического побережья перпендикулярно длинной оси «заливов», что опровергает гипотезу доработки воронок преобладающими ветрами.

Слева — профиль высот, проходящий через «заливы Каролины». Фото из доклада M. E. Davias, J. L. Gilbride, 2010. LiDAR imagery employed in Carolina bays research. Справа — лидарный снимок, на котором видно, что направление движения дюн (в левой нижней части кадра) перпендикулярно направлению длинных осей «заливов Каролины». Фото с сайта cintos.org

В 2001 году абсолютно аналогичные «заливам Каролины» структуры были обнаружены далеко от Атлантического побережья, в самом центре материка, в штате Небраска. С той лишь разницей, что длинные оси всех «заливов» в Небраске были ориентированы на северо-восток, то есть опять же район озера Мичиган. Стало ясно, что нужна единая гипотеза, объясняющая происхождение «заливов» обоих регионов. Возраст структур Небраски, полученный радиоуглеродным методом, составил примерно 27 тысяч лет.

Район Рэйнуотер-Бэйсинс (Rainwater Basins) в Небраске. Наложение лидарного снимка на космоснимок. Фото с сайта cosmictusk.com

Для объяснения образования «заливов Каролины» на Атлантическом побережье и в штате Небраска в 2007 году была предложена гипотеза, которая до сих пор является если не самой убедительной, то по крайней мере самой известной. Эта гипотеза связывает воедино резкое похолодание в позднем дриасе (12,8 тысяч лет назад), вымирание большинства видов крупных животных в Северном полушарии, резкую деградацию археологической культуры Кловис, представители которой были первыми жителями Американского континента, и образование «заливов Каролины» (см. В Чили нашли аргументы в пользу импактной версии похолодания в позднем дриасе, «Элементы», 26.03.2019).

Согласно этой, так называемой ледниково-импактной, гипотезе примерно 12,9 тысяч лет назад в районе Великих озер произошло падение кометы Кловис (Clovis comet). Данная территория в то время была покрыта ледниковым щитом, в который и врезалась под острым углом комета. Выбитые осколки ледника разлетелись в обе стороны по конусу, создав при падении воронки «заливы Каролины». На юге от места предполагаемого падения кометы воронок нет, потому что оттуда прилетела комета, а на северо-востоке, севере и северо-западе их тоже нет, потому что эти части Северной Америки в момент падения были покрыты Лаврентийским ледниковым щитом.

Место предполагаемого падения кометы отмечено звездочкой; красные круги — районы скоплений «заливов Каролины»; желтые линии — направления длинных осей эллиптических структур. Фото с сайта cintos.org

Проведенная теоретическая и экспериментальная проверка ледниково-импактной гипотезы показала, что при косых (под углом около 35°) столкновениях осколочных ледяных глыб с пропитанной влагой оттаявшей почвой действительно могли образоваться наклонные конические полости с возвышенными бортами, которые затем в процессе вязкой релаксации превратились в неглубокие эллиптические воронки. Проверка проводилась на основе математического анализа с использованием баллистических уравнений и законов масштабирования, связывающих текучесть материала с размером кратера.

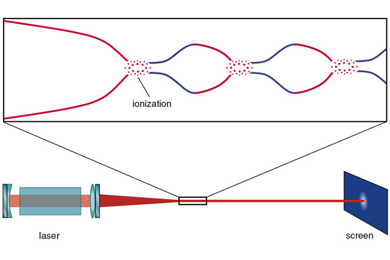

Несмотря на то, что ледниково-импактная гипотеза объясняет многие факты, связанные с «заливами Каролины», лучше, чем «земная», она не принята большинством ученых. Главным аргументом против этой гипотезы является очень широкий возрастной диапазон образования этих загадочных структур (в соответствии с ледниково-импактной гипотезой все «заливы» должны были образоваться в одно время). Разброс датировок, полученных методом OSL (Optically stimulated luminescence), основанном на измерении дозы солнечного ионизирующего излучения, полученной зернами кварца песка, слагающего борта воронок, можно объяснить возможным перемешиванием разновозрастных зерен во время удара. Но разброс данных радиоуглеродного датирования по органическому веществу из невозмущенных осадочных отложений озер, заполняющих некоторые «заливы Каролины», ничем объяснить нельзя. То, что многие «заливы» существенно старше возраста позднего дриаса, подтверждается также палинологическими и стратиграфическим данными.

Кроме того, есть морфологические особенности расположения «заливов», которые плохо укладываются в ледниково-импактную гипотезу. Примеры некоторых из них приведены ниже.

Цепочечное (в одну линию) расположение «заливов Каролины» на полуостровах у побережья Северной Каролины плохо согласуется с ледниково-импактной гипотезой. Фото с сайта cintos.org

Плохо согласуется с ледниково-импактной гипотезой и такое сплошное покрытие территории «заливами Каролины», которые здесь больше напоминают пузыри на поверхности пенного потока. Причем некоторые из них расположены в виде линейных последовательностей с частичным перекрытием. Фото с сайта cintos.org, Беннетсвилл (Bennettsville), Южная Каролина

Четкую приуроченность «заливов Каролины» к узкой возвышенности хребта Голдсборо в Северной Каролине также никак нельзя объяснить в рамках ледниково-импактной гипотезы. Фото с сайта cintos.org

Помимо космогенных и экзогенных гипотез (гипотез внешнего воздействия) существует и достаточно оригинальная эндогенная (основанная на действии внутренних сил Земли) гипотеза, связывающая образование «заливов Каролины» с процессом водородной дегазации Земли (см. Гипотеза изначально гидридной Земли). Хотя в целом гипотеза водородной дегазации воспринимается научным сообществом весьма скептически, в ее рамках легко объясняется факт эволюции некоторых структур во времени (зафиксированный радиоуглеродным методом и методом OSL), их миграции и выстраивания в цепочки. Все это могло являться поверхностным отражением эволюции и смещения каналов поступления к поверхности глубинного водорода.

Фото с сайта cintos.org, размер изображения — 27 км на 24 км.

Владислав Стрекопытов

И эти штуки только в америке, больше нигде нету?

А мне бы еще оч интересно увидеть картинку с этими овалами, закрашенными в разные цвета в зависимости от возраста. Будут ли они по возрасту пятнами по паре (или по десятку, по сотне) лежать, или вперемешку, или рядами по возрастанию/убыванию

если возрасты вразброс, значит это явление - не водородное скорее всего. Каналы смещаться, интуитивно кажется, должны непрерывными (хотя бы частично) маршрутами, не как стрельба неумехи по мишени...

И опять непонятно, почему только в сев америке...

те овалы, что лежат на возвышенности имеют параллельные оси, а рядом, на зеленой низине видна пара-тройка овалов, параллельных между собой, но почти перпендикулярных тем, что на возвышенности.

больше ни на одной фотке не видно соседствующих непараллельных групп. Да и вообще это расположение противоречит идее, что оси всех овалов сходятся в одной точке

еще странность: хотя "реки" возникли явно позже этих овалов (как минимум позже некоторых из них), однако крупные овалы ни разу реками не пересекаются. Иногда только реки из овалов начинаются. Хотя, казалось бы, овалы - понижения в грунте и рекам удобно их по пути заливать, но они будто их избегают!

И наоборот, овалы, заполненные водой как раз там находятся. где рек нет...

может быть эти структуры как раз грунтовыми водами как-то формируются? и если рядом мощная река - растворяются, разравниваются, если нет или лишь тонкий ручеек - укрупняются и растут.

Кстати, если их обнаружили давно, нет ли хоть малого изменения размеров овалов в процессе наблюдения?

-

еще странность: хотя "реки" возникли явно позже этих овалов (как минимум позже некоторых из них), однако крупные овалы ни разу реками не пересекаются. Иногда только реки из овалов начинаются. Хотя, казалось бы, овалы - понижения в грунте и рекам удобно их по пути заливать, но они будто их избегают!

Реки возникли раньше овалов. За тысячи лет повышенная эрозия на склонах рек полностью стерла овалы. Обратите внимание, что овалы находящиеся на склонах выглядят в среднем более "смазаными".

Там где "реки начинаются из овала" - это начала оврагов со временем зашли извне во внутрь овала.

Эрродировавшие остатки пересечения крупных овалов реками, возможно могут скрываться мелкими деталями. Однако, действительно, есть ощущение, что реки как то препятствовали образованию крупных овалов.

Первый, и главный - крайне малый коэффициент перекрытия эллипсов "заливов". То есть нет множественного наложения малых эллипсов на крупные. Линия каждого ( любого) эллипса практически нигде не нарушается другими эллипсами. 99% всех эллипсов - целые, с ненарушенной, неразорванной линией. При весьма плотном их расположении при этом - взгляните на снимок Боннетсвилла (второй снизу). Для сравнения взгляните на действительно импактное кратирование поверхности Луны - малые кратеры во многих местах нарушают линии крупных кратеров. И это множественная, практически не знающая исключений картина для любого лунного кратера. Это реально импактная картина. Здесь же ситуация противоположная. Разница с Луной или Меркурием очевидна - "заливы Каролины" не импактные образования. Если на Луне коэффициент перекрытия ( или степень перекрытия) одних кратеров другими взять за единицу, то у "заливов Каролины" этот показатель будет на три-четыре порядка меньше. Думаю, нейросеть с задачей определения степени перекрытия кратеров выдаст по "заливам Каролины" и Луне разницу в несколько порядков. Предлагаю Владиславу организовать такую сравнительную обработку "машинным зрением" реально импактных ландшафтов Луны, Меркурия и "заливов Каролины" - и этот аргумент по различию степени перекрытия на несколько порядков предъявить (опубликовать) в прениях по данной проблеме, как опровергающий импактную версию. )))

Второй - редкие "заливы" с перекрытиями на этом же снимке (хорошо видна пара таких соседствующих, синяя пара побольше и желтая поменьше ) показывают, что у меньшего эллипса радиус кривизны уменьшается возле "прилипания" большого эллипса, причём с двух сторон - как у прилипшего пузырька пены к более крупному собрату. В таких парах меньший кратер напоминает не ровный эллипс, "отрезанный" наложением более крупного соседа ( как на лунных ударных кратерах), а как бы "сплющенный" эллипс, почти изогнутую фасолину или банан с округлыми концами, прилегающий к крупному кратеру. Такая картина уменьшения радиуса кривизны кромок меньшего прилегающего "залива" вплотную к соседнему эллипсу противоречит импактному наложению - у лунных импактных кратеров кривизна более старого кратера никак не меняется в зоне наложения более молодого, а просто "срезается" более молодым кратером. Здесь же налицо "поддавливание" крупным "заливом" более мелкого.

Но одно лишь отсутствие даже в приближении степени перекрытия кратеров, характерное для реально импактной обработки поверхности ( см. Луну ), уже говорит о неимпактной природе этих образований - при плотных "кратерных полях" степень наложения кратеров одних на другие была бы принципиально другой.

Очень интересный материал, большое спасибо, Владислав!

-

Да, интереснейшая публикация, спасибо автору!

Эллипсы напоминают биологические объекты - разрастание колоний микроорганизмов... лишайники какие-то... грибы... Условия освещения солнцем могли дать такую анизотропию?...

Несомненно, на бомбардировку совсем не похоже. Но ориентация эллипсов требует объяснения.-

Полагаю, анализ нейросетью дал бы ещё несколько особенностей, не выявляемых визуально. И продвигающих к пониманию генезиса. Например, даже при визуальном рассматривании складывается впечатление, что наблюдаемые перекрытия эллипсов в основном "боковые". При этом "удалённые концы" эллипсов, их наиболее разнесённые части ( "околофокусные" ), не накладываются друг на друга. Нейросеть дала бы статистическую значимость этого эффекта - если он есть, и насколько велик, то это требует дополнительных объяснений. Далее - статистика распределения по размерам: гауссова ли, или есть значимые отклонения? И так далее - по эксцентриситету эллипсов, например. По глубине/высоте валов. Одна лишь ориентация больших осей - это весьма недостаточный анализ.

Например, по эксцентриситету ("вытянутости") эллисов тоже сразу очевидно, что эти кратеры не импактные от выброса материала из района падения кометы - среди геологов нет баллистиков. )) Все эллипсы визуально имеют очень близкий эксцентриситет ("одинаковый") независимо от размера. Вместе с тем в материале даётся оценка угла наклона траектории падения:при косых (под углом около 35°) столкновениях осколочных ледяных глыб... ...Проверка проводилась... с использованием баллистических уравнений и законов масштабирования,

О как! ))) с использованием баллистических уравнений! ))) однако при таких малых углах падения ( порядка 35 градусов ), а углах входа в атмосферу и того меньше ( угол наклона таректории всегда немного увеличивается при прохождении атмосферы, за исключением строго вертикального) и относительно невысоких скоростях произойдёт селекция входящих объектов атмосферой. Давайте прикинем простейшую качественную оценку баллистики входа в атмосферу. Расстояние (ортодромная дальность) от района озера Мичиган до Северной Каролины порядка 1000 - 1200 км, плюс-минус. Для баллистического покрытия такого расстояния требуется скорость выхода из атмосферы (соответственно и падения) порядка 3000 - 3300 м/сек. При угле наклона траектории 35 градусов тело будет идти только по стратосфере около 90 км ( протяжённость участка траектории, приходящегося на стратосферу ) и по тропосфере порядка 20 км. На столь протяжённом атмосферном пути при столь относительно невысокой скорости ( порядка 3000 м/сек ) торможение более мелких тел будет более интенсивным, что приведёт к увеличению их угла наклона траектории. Иными словами, более мелкие тела станут падать (в конце прохождения атмосферного участка входа) более вертикально, что отразится на эксцентриситетах эллипсов кратеров их падения - кратеры стали бы более круглыми, чем у более массивных тел, меньше теряющих скорость аэродинамически и сильнее сохраняющих угол в 35 градусов. Поэтому была бы чётко наблюдаемая корреляция, стопроцентно отслеженная машинной обработкой массы эллипсов: более крупные имели бы больший эксцентриситет (тела падали бы более "косо"), а меньшие по размеру - меньший. Раз уж они там лидарами захватывают разницу высот/размеров в 10 см - такие детали выявили бы с большим запасом статистической значимости.

Это же явление - интегральное (накопленное) аэродинамическое торможение для мелких объектов будет более сильное, чем для крупных, прекрасно выявляемое на пологих траекториях входа (то есть при длительном воздействии тормозящего фактора , достаточного для проявления аэродинамической селекции таких баллистических тел) - привело бы к некоторому смещению плотности более мелких эллипсов ближе к точке выброса ( району озера Мичиган ), а крупных эллипсов - к внешней периферии районов падения. Визуально такая разница может быть не видна, смазана рельефом, и т.п. - но машинная обработка снимков чётко бы выявила градиент плотности эллипсов по параметру "меньший эллипс-больший эллипс" в направлении больших осей эллипсов, то есть направлении выброса.

Ну, а дальше уже можно подключать для интерпретации "баллистические уравнения" ))) Они сами по себе мало что дадут - поскольку непонятны параметры баллистических тел: их плотность, размеры, форма, прочность ( то есть возникновение стадий дробления при входе в атмосферу - для сравнения, Сихотэ-Алиньский метеорит, хоть и железный, испытал шесть стадий дробления при входе в атмосферу, первая в средней/нижней стратосфере, на высотах порядка 26 км, последняя - в середине тропосферы на высотах 5-6 км. Но он был достаточно трещиноватым, крупно раскристаллизованнным, и имел совсем другую скорость входа )

В общем, при такой детализации измерений, которую удалось достичь и зафиксировать, можно определённо сказать, что планомерного баллистического анализа наблюдаемой картины не проводилось - несмотря на отсыл к употреблению "баллистических уравнений" )))

Владислав, может, тиснёте статейку по проблематике этих "заливов" с точки зрения постановки баллистических вопросов по наблюдаемой картине? )) Их можно системно поставить во всем спектре баллистики падения. Глядишь, и будет вклад в изучение явления. Уверен, что баллистическая природа возникновения "заливов" будет доказанно исключена.-

То, что реки ни разу не пересекают этих заливов - на ту же мельницу льет: независимые явления не могут так себя вести - если б заливы образовались от упавших осколков позже рек и, наоборот, реки проточили свои русла после образования заливов - в обоих случаях хоть один залив. пересеченный руслом реки нашелся бы.

Внимательно поглядев еще раз не нашел ни одного случаях пересечения залива руслом реки бывает только однократно и именно в начале, истоке реки.

На мой взгляд, это сильный (и без всяких искусственных интеллектов) аргумент в пользу того, что заливы и реки взаимосвязаны, а образование заливов результатами взрыва никак не смогло бы так "развести" заливы и речные русла. -

Одно то, что "заливы" вытянуты и ориентированы большими осями на Великие озёра - очень сильный аргумент в пользу именно импактного события. Едва ли можно предложить альтернативную версию, которая убедительно могла бы это объяснить.

С расчётами вашими поспорить не могу, не специалист, но хочу обратить внимание вот на что: "... при косых (под углом около 35°) столкновениях осколочных ледяных глыб с ... оттаявшей почвой действительно могли образоваться наклонные конические полости ..., которые затем в процессе вязкой релаксации превратились в неглубокие эллиптические воронки" - цитата, которую вы сами приводите. В статье не сказано, к сожалению, что получится в этих же условиях при столкновениях под иным углом. Возможно - ничего. Никакого следа, который мы могли бы обнаружить, по прошествии столь длительного времени - падают ведь куски льда в насыщенную влагой почву. В таком случае всё вообще очень красиво: только обломки, столкнувшиеся с поверхностью под углом, близким к 35° (не важно, в следствие каких процессов - аэродинамических, дробления или ещё чего), оставили следы, известные нам как "Заливы Каролины", а других и быть не должно.-

Ориентация на оз. Мичиган - возможно, аргумент для импактного события (не вижу его как сильный - см. сообщение ниже за этим). Но одновременно картина даёт множество (десятки) аргументов против. Такая сверхвысокая плотность покрытия поверхности кратерами на расстоянии 1200 км от точки выброса - нереальное дело. Как и отмечено в материале, второй снизу снимок. Такого нет даже на безатмосферной Луне, с её множеством крупных ударных событий и крупных кратеров выброса. Я могу лишь поделиться своими ощущениями - слишком много видится баллистических несоответствий, чтобы принять импактно-баллистическую версию образования "заливов". Огромная масса несоответствий. Могу отметить те, которые видятся навскидку:

1) при таком плотном, непрерывном покрытии кратерами на удалении 1200 км все более близкие зоны должны как минимум демонстировать такую же картину по плотности - на всех 1200 км до озера Мичиган. Или местами обнаруживаться.

2) Если такая плотность ( сплошное покрытие ) наблюдается на расстоянии 1200 км на траверсе движения кометы, то есть в боковом ( 90 градусов ) выбросе - то какие же поля покрытия должны быть прямо по направлению падения кометы. Я не к тому, что эти поля должны проявляться ( там был ледник ) - но сколько материала должно было быть выброшено? А ведь ешё в океан, дальше за Каролину, должны протягиваться такие же сплошные поля падения, постепенно редеющие. Для выброса таких громадных количеств льда недостаточен один точечный взрыв упавшей кометы на ледник толщиной 2-3 км. Толщины ледника не хватит для столь масового выброса из одной точки. Энергия взрыва должна быть слишком большой. Там и ударные кратеры из горных пород должны образоваться. То есть слишком сплошное покрытие кратерами на расстоянии 1200 км от точки выброса, причём на боковом направлении, чтобы быть правдоподобным.

3)Лично мне кажется очень неправдоподобным вот это -Проведенная теоретическая и экспериментальная проверка ледниково-импактной гипотезы показала, что при косых (под углом около 35°) столкновениях осколочных ледяных глыб с пропитанной влагой оттаявшей почвой действительно могли образоваться наклонные конические полости с возвышенными бортами, которые затем в процессе вязкой релаксации превратились в неглубокие эллиптические воронки.

О какой оттаявшей почве речь, и конических наклонных воронках в ней, позже оседающих, если размеры иных эллипсов огромны? Посмотрите самый нижний снимок - на нем слева внизу виден огромный эллипс (красный центр его приходится на самый край снимка ) явно во много километров размерами. В отношении этого образования - како слой оттаявшей почвы мог вместить такой ударный конус? Почва оттаявшая - это мощность метры, максимум десятки метров. А размеры многих эллипсов километры. Для их "воронко-полостного" образования с наклонением оси внедряющегося пустотного конуса в 35 градусов внедрение конической пустоты должно происходить глубоко в скальные грунты, на сотни метров-километры глубины. ( и это - ледяной глыбой ?? да в мощные тощи материковых пород?) Какая там "вязкая релаксация"? ))) Где валы выброса таких объёмов грунта? Оттавяшие почвы тут явно не при чем.

И как интересно проводилась "экспериментальная проверка" - чем обеспечили вхождение тела на высокой скорости? Пулей стрельнули в почву? ))) И откуда угол входа в грунт в 35 градусов мог взяться в реальности, баллистически? Мне кажется, он просто высосан из пальца. То есть если стрельнуть в жижу камешком из рогатки под углом 35 градусов - да, будет воронка. Но откуда угол 35 градусов возьмется баллистически для падения ледяной глыбы при ударных условиях её выброса из района оз. Мичиган?

4) мне видится маловероятным массовое баллистическое падение разноразмерных глыб льда после ударного хаотического выброса на расстоянии 1200 км под углом 35 градусов к горизонтальной поверхности грунта. Как отмечал выше, для обеспечения угла встречи с поверхностью в 35 градусов ледяное тело должно пройти длительный путь в атмосфере, более ста километров. Из них только в тропосфере (плотных слоях) - порядка 20 км. При хаотических форме и ориентации к потоку. Аэродинамическое торможение в таком раскладе должно быть столь мощным, что угол падения в 35 градусов мне видится нереальным.

Для сравнения: боеголовки межконтинентальных баллистических ракет при пусках на дальность 6-7 тысяч километров имеют самые пологие углы входа в атмосферу порядка 30 градусов. Но боеголовки - это очень узкие вытянутые конусы, имеющие плотность гораздо выше водяного льда, и скорость входа в атмосферу порядка 6 км/сек (на такой дальности пуска). При оптимальной ориентации к потоку. Они проходят атмосферу очень быстро за счёт своей высокой скорости и с минимальными её потерями за счёт остроконической формы и ориентации.

А тут - хаотической формы, неориентированная глыба льда, входящая со скоростью порядка 3 км/сек под малым углом к горизонту ( который потом, в процессе входа, будет увеличиваться, достигнув 35 градусов к моменту столкновения с поверхностью). Эта глыба будет двигаться в атмосфере длительное время, длительно же испытывая очень сильное гиперзвуковое и потом сверхзвуковое торможение со своей тупой формой, образованием на носу прямого сверхзвукового скачка, дающего максимальное торможение. Моё мнение, при таких условиях входа и параметрах тела (хаотическая форма, плотность всего тонна на кубометр, относительно небольшие размеры в десятки метров ( для самой многочисленной фракции )) всё закончится переходом на последних километрах высоты в вертикальное или околовертикальное падение. Для некрупных ледяных тел - вертикальное падение с пяти километров как минимум. Никаких 35 градусов угла падения ( массово! -то есть сплошь!) для такой картины быть не может - откуда это взяли "испытатели гипотезы"? Угол падения 35 градусов для ледяных глыб, выброшенных с поверхности же Земли с расстояния 1200 км - мне видится абсолютной фантазией, не имеющей ничего общего с баллистической реальностью.

Поэтому в целом, непонятно из каких баллистических обоснований взявшийся угол в 35 градусов, и "насыщенная влагой почва" ( метры? десятки? ) при размерах иных эллипсов километры - выглядит по мне так совсем некрасиво...

Не говоря о доказанной серьёзной разновозрастности возникновения - см. выше. Радиоуглерод и палинология - от них нельзя просто так отмахнуться.

Но я не приемлю импактно-баллистическую картину прежде всего по своим баллистическим представлениям, накладываемым на наблюдаемую картину покрытия эллипсами. Со всеми её морфологическими особенностями -часть отметил ранее. Это не картина покрытия ударными кратерами, на мой взгляд.-

Рекомендую прочитать оригинал статьи (доступна на Sci-Hub-е).

Моделирование там совсем примитивное, по уравнениям школьной физики для выпущенной под углом к горизонту пули без учета атмосферы. Т.е. про баллистику - это, ИМХО, громко сказано.

Согласен, ни внешний вид поля эллипсов, ни такое соотношение размер/высота вала (2 км х 10 м, согласно Вики) нереальны для энергетического диапазона импактов. Поэтому тут скорее всего какой то относительно низкоэнергетический природный процеесс действовавший длительное время.

Мое мнение относительно его природы с объяснением причины такой ориентации - в отдельном комментарии ниже.

-

-

-

Одно то, что "заливы" вытянуты и ориентированы большими осями на Великие озёра - очень сильный аргумент в пользу именно импактного события. Едва ли можно предложить альтернативную версию

Особой силы аргумента не вижу, честно говоря. И почему "едва ли". Мог ползти ледник - либо в сторону озёр ( в депресиию ), либо сползая с каких-то местных возвышений рельефа. Его движение привело к каким-то анизотропиям либо самого процесса образования самих эллипсов, либо отложившихся особенностей, которые потом проявились, задав ориентацию эллипсам.

Другой такой участок дал пересечение с Великим озерами. Но отсюда вовсе не факт, что всё летело из озера Мичиган. Два разных, независимых, никак не связанных, по-разному ориентированных участка наклонной суши, по которым ползли ледники с последующим образованием эллиспов каким-то механизмом, могли дать пересечение направлений своего сползания и в Зимбабве, и на Красной площади. То, что у двух разобщённых групп эллипсов ( Каролина и Небраска) зона перекрытия осей в районе Х - ещё вовсе не значит, что зона пересечения осей и этот район Х имеет реальную физическую и событийную связь с Каролиной и Небраской. Посмотрим, что даст третий участок, когда его откроют.-

Николай, спасибо за развёрнутый ответ, очень интересно было читать.

Я понимаю ваши сомнения, странностей действительно очень много. Но вы сильно упрощаете: "...у двух разобщённых групп эллипсов ( Каролина и Небраска) зона перекрытия осей в районе Х..." Не такие уж это разобщённые группы. К тому же очень масштабные (одна - вообще вдоль всего атлантич.побережья), чтобы с такой лёгкостью списывать это на случай, либо независимые причины.

Спору нет: доказать это ещё предстоит. Или опровергнуть. Но для опровержения мало показать баллистическую несостоятельность такой картины (возможно, где то в расчётах или входящих значениях ошибка?). Нужна альтернативная версия, которая могла бы такое схождение осей на огромных площадях в разных частях материка убедительно объяснить. Это требование не к вам лично - вы говорите о том, в чём хорошо разбираетесь, за что вам спасибо. А судя по тому, что есть в статье (и что самому в голову приходит) - убедительных альтернатив нет. За неимением лучшего, импактное событие наиболее перспективно, как мне кажется.

И по размерам "заливов". В статье сказано, что размеры варьируют от 100м до 8км, при среднем 2км. На самом нижнем снимке большая ось (целиком) овала, о котором вы говорите, не более 4.5км (обратите внимание на футовую линейку справа в углу). Немало, конечно (город, в котором живу, едва ли вдвое больше в поперечнике), но не "многие километры", нет. Могло ли такое образоваться при падении ледяной глыбы на протаявшую мерзлоту? Интересный вопрос. Мне, как и вам, хотелось бы узнать подробнее о "моделировании" и "экспериментах".-

"Очень уж масштабные" - и очень уж плотные. Многовато для одного ударного выброса в 1200 км от этих районов. С такой энергией выброса в районе Мичигана был бы налицо большой ударный кратер/структура. Тем более такой молодой (дриас!) - куда бы он сегодня делся.

Импактная гипотеза не поддержана большинством исследователей, заметьте. Потому что противоречия не только баллистические (это мне они видятся в убедительном комплексе, но, правда, навскидку), но и хронологические, причем по нескольким независимым каналам - и пыльца, и углерод, и по песку.

Ну и по размерам - даже километровый эллипс не мог возникнуть как сечение поверхностью Земли пустотной воронки, возникшей в оттавших почвах при погружении глыбы льда с углом 35 градусов. Почвы оттаивают на десятки метров максимум. В ледниковый период - метр-два дай бог; посмотрите на глубину сегодняшней вечной мерзлоты, после 11 тысяч лет потепления. И это и есть максимальный размер таких явлений, которые предлагаются в оттаявших почвах. А размеры эллипсов - километры. Много, мало - снимаю подобные споры: от километра до нескольких километров. Как понимаете, пустотные конусы, наклонённые под углом 35 градусов к горизонту, для наземных эллипсов в километры должны уходить в породы тоже на глубину порядка километра, для крупных эллипсов и более. Об "оттаявших почвах" тут уже не может идти и речи - на глубине ста метров (двухсот, трёхсот) уже нет никаких почв. Поэтому "гипотеза 35" мне видится несостоятельной помимо вышеописанной баллистики, просто из геологии. Люди, утверждающие о погружении в оттаявшие почвы на километровую глубину, профаны независимо от баллистики. И даже уже не нужно оценивать, что прочности и энергии ледовой глыбы не хватит для такого феноменального пробития пород на километровую глубину. Не хватит плотности энергии для такого пробивания грунтов - её не достичь при скорости падения всего 2-3 км/сек, причем кусков льда, то есть относительно низкоплотных тел. Это не космические скорости и не плотность энергии космических падений. В чем запасать кинетическую энергию для образования километровых воронок в грунтах? И уж вывал грунта из таких наклонных пустот внедрения размером километры был бы очень мощным - километровая пустота-воронка создана, а грунты-то где, куда перемещены? Это для крупных эллипсов кубические километры породы - они куда подевались? Ударные процессы - это большой комплекс проявлений. И перемещённый объём грунтов должен проявиться никак не в тонких узких бортах высотой 10 м.

Не согласен, что для опровержения одной версии нужно сформулировать альтернативную версию. Метод исключений на том и построен, что исключает доказанные невозможности, сужая круг гипотез - хоть в науке, хоть в розыске и следствии, или медицинской практике. Если баллистически такого не может быть - то не может быть независимо от того, выдвинуты ли иные объяснения. А в силу самой баллистики.

Оговорюсь - я не считаю мои утверждения в отношении невозможности баллистики доказанными. К возможным плюсам баллистической гипотезы относятся ориентация эллипсов на общий центр и возвышение более дальних участков валов по сравнению с более ближними ( к центру выброса - оз. Мичиган ). Для доказательств нужны системные измерения и оценки. То есть моё отрицание баллистического генезиса - не истина, разумеется. А лишь частное мнение без проведения измерений, расчётов и построения связных моделей. Но моё мнение базируется на определённом понимании баллистических процессов и картин, и опыте наблюдений баллистических явлений и их последствий; и на этой основе мне видится слишком большой комплекс баллистических "невозможностей", чтобы импактная гипотеза смотрелась верной. Одно несоответствие, два, три - это ладно; баллистических несоответствий видятся десятки - по собственно баллистике (точнее сказать, динамике входа, то есть с аэродинамикой и вибрационно-силовыми и прочностными делами), по требуемым энергиям ( при выбросе из ледника и при падении ледовых тел), по картине покрытия и морфологии эллипсов ( степень покрытия, перекрытия, распределение по размерам, отличия от подлинно баллистических распределений на Луне ).

Разумеется, мне будет весело, если окажется неопровержимо, по многим каналам, доказана баллистическая природа возникновения "заливов". "Никогда не говори "никогда". Тем не менее я не допускаю, по совокупности всего изложенного ( и многого опущенного, чтобы не перегружать диалог), баллистического генезиса "заливов Каролины". По крайней мере в прямом виде, баллистико-механического. Не укладывается наблюдаемое покрытие поверхности эллипсами в картину хаотического падения множественных тел из одного наземного центра выброса. В моём понимании, повторюсь.

-

-

-

-

Кстати, обращаю внимание на то, что эллипсы практически (за редким исключением) не пересекаются... Опять же, там, где росла одна колония органики (или единый организм - грибница, или этакий мегакуст) и выжрала катализирующие рост вещества на десятки метров вглубь, другой уже делать нечего. В общем, биологам тут есть место для мегагрантов)) Даже завидно

1. Прорыв подпружинных ледниковых озёр. Сель сносил всю растительность и выравнивал грунт.

2. На голом грунте поселялся мох, который теплоизолировал поверхность, насыщенную водой. Разрастания мха по кругу создавало овалы (благодаря дующему с моря тёплому ветру).

3 Потепление через сотню-другую лет, мхи вытеснялись травой, мерзлотный купол таял, образуя впадину.

Прорывы других озёр или не попадали на эту площадь, что сохраняло древние ямы, либо выравнивали грунт "для повторного использования".

Даже невооруженным глазом по снимкам видно, что рядом лежащие валы овалов очень часто имеют разную эррозионную сохранность, т.е. _очевидно_ разновозрастные.

Рассматривая пересечения валов, по многим признакам очевидно, что это, как отмечалось выше, не пересечения ударных кратеров. Складывается впечатление, что в местах пересечения более новый овал расширяясь "наползал" на более старый.

Большие овалы, как отмечалось в комментарии выше, избегают пересечений речных долин, которые, возможно являлись стопперами их разрастания.

Насчет гидридной гипотезы, достаточно заглянуть в Википедию, чтобы понять, что в настоящий момент это что-то типа сродни эфиру - т.е. противоречит современным научным фактам. И эта гипотеза не очень объясняет направления овалов.

Насчет

Однако эти озера не обладают правильной эллиптической формой и у них отсутствуют возвышенные борта.См. тут:

https://www.google.ru/maps/@71.9054783,141.883542,111360m/da

тут картинка _гораздо_ ближе к лидарным моделям "Заливов Каролины" и к "Спутниковое изображение части округа Блейден, Северная Каролина.", чем приведенные озера на Аляске.

https://i.ibb.co/tz0kXHZ/clim.png

(на одном изображении совмещены границы оледенения, современные изотермы января, а также направления овалов)

Главное предположение-утверждение:

Направление градиента температур совпадало с направлением овалов во время их формирования.

На изотермы вдоль побережья наибольшее влияние оказывает расстояние до океана, в меньшей степени широта. Мы видим, что контуры ледника вдоль побережья хорошо повторяют очертания современных изотерм вдоль побережья.

Поэтому вдоль побережья, и сейчас, и во время оледенения градиенты температур сходятся примерно в районе штата Мичиган.

Градиент температур в Небраске сейчас направлен по-другому, чем во время оледенений, поскольку сейчас на климат большое влияние оказывают Великие Озера (видно по рисунку). Но когда на их месте был ледник, изотермы повторяли его контур. 10000 лет назад в штате Небраска градиент температур (т.е. перпендикуляр к контуру ледника на врезке) указывал тоже в район штата Мичиган!

Какой же смысл у этого места пересечения градиентов? Это что то типа самой южной точки с максимально континентальным климатом.

Откуда взялась сила, формирующая овалы? Возможно, это сила пучения мерзлого грунта при циклах заморозки.

Замерзать грунт начинает от некоторой затравки, но не равномерно по градиенту температур, поэтому круги и вытягиваются в направлении увеличения средней температуры. Волна кристаллизации будет выдавливать грунт сильнее всего в точку, которая замерзает последней - т.е. самые высокие стенки будут с самой теплой стороны, что действительно наблюдается.

Как проверить эту гипотезу? Если направление овалов действительно чувствует градиент температур, то оно должно определенным образом зависеть от микроклимата, например, должна быть определенная корреляция с направлением и углом склона. (При этом неважно, действительно ли действующей силой является сила пучения или что то другое.)

-

Полностью согласен, что формировавший эллипсы процесс - низкоэнергетического диапазона. Это видно по многим морфологическим деталям. Они имеют очевидно неударный облик.

Но более всего очевидным это становится на других снимках с этого же сайта

http://cintos.org/LiDAR_images/index.html

где эллипсы - главный "аргумент" импакта - перестают быть таковыми, изменяясь в системно (то есть не случайно, а у всех подряд в данной местности) колоколовидные или треугольных очертаний образования. Вся эллиптическая "ударность" очевидно исчезает. Импакты не создают множественных треугольных по очертанию кратеров. Взгляните -

http://www.cintos.org/LiDAR_Art/DelewareMemorialBridge_Bays_NJ_Detail1_web.jpg

http://www.cintos.org/LiDAR_Art/DelewareMemorialBridge_Bays_NJ_Detail2_web.jpg

http://www.cintos.org/LiDAR_Art/DelewareMemorialBridge_Bays_NJ_Detail3_web.jpg

http://www.cintos.org/LiDAR_Art/MD_Bay_Planform_Examples_2_web.jpg

Там же приведена и вербальная, очень важная информация - жаль, что Владислав не привёл её в своей работе, что отсекло бы концентрацию на "ударной эллиптичности", поскольку налицо не только она:

"It is well known that “Carolina bays” exist far north of the Carolinas. In Virginia, Maryland and New Jersey, they become more rounded, confounding the search for an obvious orientation. We see the bays forming a “bell” planform, with the narrow top pointing back along the orientation, and the wide base at the far end of the structure."

"Хорошо известно, что «заливы Каролины» существуют далеко к северу от Каролин. В Вирджинии, Мэриленде и Нью-Джерси они становятся более округлыми, что мешает поиску очевидной ориентации. Мы видим, что "заливы" образуют форму «колокольчика» с узкой вершиной, направленной назад вдоль ориентации, и широким основанием на дальнем конце структуры."

Последние новости

Аэрофотоснимок поверхности площадью 12×8 км, сделанный в 1930 году в районе Мертл-Бич, штат Южная Каролина. Фото с сайта mptimpact.org