Гриб-дождевик

На фото — дождевик шиповатый, или жемчужный (Lycoperdon perlatum). Дождевики — это грибы с замкнутым плодовым телом, распространенные практически повсеместно. Они встречаются на почве или на гнилой древесине в самых разнообразных экосистемах — в лесах, на полях, на пастбищах и лугах.

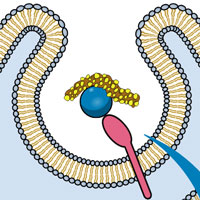

Эти грибы относятся к отделу базидиомицетов — группе грибов, споры (базидиоспоры) которых образуются на специальных клетках-базидиях. У дождевиков базидиоспоры образуются внутри плодового тела и освобождаются только после того, как оболочка (состоящая из двух слоев) начинает разрушаться. Если наступить на старый дождевик, то он «дымит» — сотни тысяч и миллионы спор вылетают через трещины оболочки. Когда дождевик перестал «дымить», возьмите его и загляните под оболочку: внутри, по-прежнему покрытое спорами табачного цвета, остается сплетение гиф, похожее на мочалку. Это специальные разрыхляющие волокна, или капиллиций. У некоторых дождевиков есть «ложная ножка»: в основании плодового тела под оболочкой остаются стерильные, не производящие спор, гифы.

Традиционно все базидиомицеты с образованием спор внутри замкнутого плодового тела относились к группе порядков гастеромицеты, но в современной систематике грибов этой группы вы не найдете. Дождевики (Lycoperdon) сейчас относятся к семейству шампиньоновых (Agaricaceae), вместе с гастероидными головачами (Calvatia) и порховками (Bovista).

Родство шампиньонов (Agaricus) и зонтиков (Macrolepiota), с одной стороны, и дождевиков, с другой стороны, сначала установили по рибосомальной ДНК (rDNA) — ядерной и митохондриальной. Хотя, казалось бы, шляпочные плодовые тела шампиньонов и зонтиков совсем не похожи на замкнутые тела дождевиков. О возможном родстве говорит разве то, что вкус молодых дождевиков очень похож на вкус шампиньонов (напомним, что после того, как начинается пожелтение мякоти дождевиков, есть их не стоит!) — значит, близок химический состав их плодовых тел. Также строение оболочки дождевиков сходно со строением кожицы некоторых цистолепиот (Cystolepiota), тоже относящихся к семейству шампиньоновых.

Дождевик шиповатый: помимо плодовых тел, видны ризоморфы. Фото © Евгения Правдолюбова, Тверская область, 19 сентября 2010 года

Чуть больше общих признаков обнаружилось, когда изучили морфологию и развитие ризоморф. Эти крупные, макроскопические тяжи грибницы (до нескольких миллиметров в диаметре и десятков метров в длину), нужны, как считается, для того, чтобы быстро перебрасывать воду, минеральные и органические вещества из одной части грибницы в другую, которая в данный момент не может получить эти необходимые для жизни вещества самостоятельно или очень активно растет. Особенно часто ризоморфы встречаются у микоризных видов. Они получают органические вещества от корней дерева, а взамен отдают корням воду и минеральные вещества. Ризоморфы есть и у некоторых сапротрофов (питающихся мертвыми остатками других организмов, см. Редуценты): у одной грибницы может быть несколько точек поглощения питательных веществ и воды. Кроме того, ризоморфы удобны для того, чтобы доставить на поверхность земли всё необходимое для формирования плодовых тел.

Дождевики и шампиньоны относятся как раз к сапротрофам, и у них есть ризоморфы. Выяснилось, что по морфологии их ризоморфы очень похожи. Это крупные тяжи, часто с толстостенными гифами, в которых растворены перегородки между клетками: эти гифы напоминают сосуды растений. Похожие крупные ризоморфы есть еще только у одной группы грибов — порядка болетовые (Boletales), к которым относится, в частности, белый гриб. Однако у болетовых грибов развитие ризоморф идет иначе.

Не очень сложно представить, как мог начаться переход от шляпочных грибов с пластинками к замкнутым плодовым телам. У многих грибов гименофор (пластинки или трубочки) развивающихся плодовых тел затянут так называемым частным покрывалом (см. Покрывало). При росте ножки и шляпки оно разрывается и обычно напоминает о себе кольцом на ножке или, реже, обрывками по краю шляпки. У шампиньонов и зонтиков частное покрывало есть.

Гриб-зонтик пестрый (Macrolepiota procera): хорошо видно кольцо на ножке, образовавшееся после разрыва частного покрывала. Фото © Евгения Правдолюбова, Тверская область, 10 сентября 2010 года

Плодовые тела цезарского гриба (Amanita caesarea) из семейства мухоморовые на разных стадиях развития, видно общее покрывало. Рисунок с сайта mushroomthejournal.com

У некоторых грибов, таких как мухоморы, есть общее покрывало — оболочка, внутри которой закладывается и шляпка, и ножка.

Так что плодовые тела многих шляпочных грибов на ранних стадиях развития очень напоминают плодовые тела гастероидных грибов. Более того, известны виды, у которых на одной и той же грибнице могут образоваться как плодовые тела с нормальной раскрытой шляпкой, так и замкнутые плодовые тела — например, у энтоломы недоразвитой (Entoloma abortivum) и вольвариеллы шелковистой (Volvariella bombycina) (в лабораторных условиях). Впрочем, пока не известно, какие факторы запускают развитие нетипичных плодовых тел: иногда абберации строения плодовых тел проявляются у грибниц, инфицированных бактериями, вирусами или даже другими грибами, но можно их наблюдать и в стерильных условиях (как в случае с вольвариеллой). То есть потенциал для перехода к замкнутым формам плодовых тел есть у множества шляпочных грибов из разных семейств.

И действительно, многие другие гастероидные грибы оказались родственны другим группам шляпочных грибов. Например, млечникам (см. картинку дня «Пигменты грибов-млечников») и сыроежкам родственны гастероидные Arcangeliella и Elasmomyces (у Arcangeliella даже есть млечные гифы!). Они относятся к семейству сыроежковых (Russulaceae). Поскольку млечники и сыроежки — хорошо обособленная группа с уникальными признаками, которых нет у других базидиомицетов, о связи этих видов догадывались еще в начале XX века. Но во многих случаях установить родство отдельных родов гастероидных грибов со шляпочными грибами удалось именно после анализа ДНК. Так, микоризные грибы ложнодождевик (Scleroderma) и подземный гриб ризопогон (Rhizopogon) очутились в порядке Boletales. При этом ризопогон, по-видимому, довольно близок к маслятам (Suillus).

Теперь мы видим, что появление замкнутых (гастероидных) плодовых тел — пример конвергентной эволюции, то есть многократного и независимого возникновения признака в разных группах.

Фото © Евгения Правдолюбова, Полистовский заповедник, 10 сентября 2018 года.

Евгения Правдолюбова

-

ужасно люблю грибы!

Буду все ссылки сейчас смаковать-читать.

А дождевики с удовольствием уже тыщщу лет собираю и ем. очень приятно познакомиться - они, оказывается. шампиньоновы братья родные!!)

И даже знаю место, где дождевики растут совершенно непонятных размеров - шары до 20 см в диаметре и даже немного более с белым упругим мясом внутри.

На кубики режу, жарю и варю. вкусно.

Но вопрос продолжает ныть: может быть это непорядок? может быть это нехорошее воздействие среды? Или это такой сорт, и такой размер - норма, просто я его нигде и никогда раньше не видывал? они такие здоровенные - пять штук возьмешь и не съесть семьей сразу, в морозилку часть отставить приходится...-

Уважаемый Юрий, огромные дождевики размером -- это отдельный вид, почти наверняка -- головач гигантский или, как он еще недавно назывался, лангерманния гигантская. Все с ним в порядке:) Я тоже с такими сталкивалась, но в тех краях, увы, они появляются совершенно нерегулярно.

-

Уважаемая Евгения, Вы сказали "увы"?

Если это "увы" не относится к "тем краям", а выражает Ваше сожаление о невозможности регулярно сталкиваться с дождевиками-гигантами -

сочту за честь показать Вам, - как я чувствую, большому гриболюбу (а таких людей ине кажется слишком мало и не следует ли нам создать тайное общество грибопоклонения?) - так вот, с удовольствием покажу Вам то тайное местечко, где они растут много лет уже подряд и радуют.

Оно (как ни, наверное, странно) в черте Москвы,

более того, всего в нескольких сотнях метров от станции метро.

Что интересно, впритык там постоянно торчат шампиньоны, только теперь понимаю, почему)

-

-

Интересно, как участок "тела", которое размерами в десятки метров, без нервной системы побуждает к действию остальные части? Предполагаю у больших деревьев все проще, потому как есть "начало" тела, "конец", и вообще стандартная конфигурация,в которой движение веществ всегда более менее одинаковое. А грибница же наверно децентрализованная и может иметь сложную форму.

Последние новости

Капиллиций (волокна) и споры (круглые клетки) дождевика колючего (Lycoperdon echinatum). Фото с сайта ru.wikipedia.org