Тетрахроматия: мир в четырех цветах

В норме сетчатка глаза человека содержит четыре типа светочувствительных рецепторов: три типа колбочек и один тип палочек. Рецепторы содержат белки-хромопротеины — родопсин в палочках, йодопсины в колбочках. Роль последнего при ярком освещении незначительна, поэтому для человека существует три «основных» цвета: синий, красный, зеленый — все воспринимаемые нами оттенки образованы их комбинациями. А как выглядел бы мир, если таких цветов было бы не три, а четыре? Картина «Радужные эвкалипты» калифорнийской художницы Кончетты Антико (Concetta Antico), обладающей функциональной тетрахроматией, дает возможность оценить многообразие цветов, воспринимаемых людьми с четырехцветным зрением. Слева для сравнения — фотография изображенного на картине пейзажа.

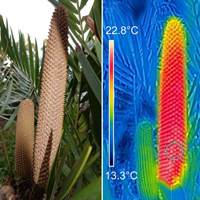

Четырехцветное зрение присуще многим насекомым, некоторым рыбам, а также большинству рептилий и птиц. Дополнительные пигменты позволяют этим животным видеть в ультрафиолетовом диапазоне. У человека тетрахроматия встречается лишь в качестве редкой генетической аномалии. На ширину воспринимаемой части спектра она не влияет, но зато существенно увеличивает чувствительность к оттенкам.

Впрочем, по меркам млекопитающих, человек обладает превосходным цветовым зрением: у многих млекопитающих зрение двухцветное, а то и вовсе монохромное. Такой регресс по сравнению с эволюционными предшественниками рептилиями скорее всего был связан с ночным образом жизни ранних млекопитающих. В темноте эффективность цветового зрения резко снижается, и утрата двух видов колбочек «прошла незамеченной». В результате примитивные звери сохранили лишь два типа рецепторов — к красному цвету и к ультрафиолету.

Позднее, когда млекопитающие снова «вышли на свет», некоторые группы сумели восстановить трехцветное зрение. Для приматов, многие из которых питаются плодами, такое зрение очень полезно: оно позволяет обнаруживать ярко окрашенные фрукты среди зеленой листвы, а также определять их спелость. Рецептор, воспринимающий зеленый цвет, возник в результате дупликации гена «красного рецептора» и последующей мутации, сместившей его чувствительность в коротковолновую область. А вот рецептор к ультрафиолету для предков человека стал бесполезным: их хрусталик не пропускает соответствующие длины волн. Но на основе этого рецептора в результате серии мутаций возник рецептор к синему свету.

Подобные мутации, изменяющие пик спектральной чувствительности фоторецепторов, могут и наделять своих носителей четырехцветным зрением. Впрочем, гораздо чаще они делают тот или иной йодопсин нефункциональным: в результате возникает дихроматия — дальтонизм. Гены «красных» и «зеленых» йодопсинов располагаются в X-хромосоме, которая присутствует в двух копиях в хромосомном наборе женщин и лишь в одной — у мужчин. Именно поэтому дальтонизм — преимущественно мужской недуг: у женщин, благодаря наличию «резервной» X-хромосомы, он развивается крайне редко. По той же причине только женщины могут стать тетрахроматами: для этого нужно, чтобы в одной из X-хромосом содержалась нормальная копия гена, а в другой — мутантный ген, кодирующий белок со смещенным пиком светочувствительности.

Поскольку каждый из йодопсинов позволяет дифференцировать около сотни оттенков, человек с обычным зрением потенциально способен различить примерно миллион цветовых комбинаций. Добавление еще одного типа рецепторов увеличивает это число до ста миллионов. Кончетта Антико — носительница мутации в гене «красного» йодопсина, чувствительность которого сместилась в коротковолновую область. Особые возможности наилучшим образом проявляются при различении красновато-желтоватых и фиолетовых оттенков: в цветовой гамме ее картин делается акцент именно на этих тонах.

Дополнительный цветовой пигмент также повысил цветовую чувствительность при низкой освещенности, позволив различать оттенки в сумерках и в тени. Стоит заметить, что для полноценного овладения тетрахроматией недостаточно одного лишь генетического фактора. Умение различать цвета во многом определяется тренировкой: способности Антико и ее импрессионистский стиль, акцентирующий цветовые контрасты, скорее всего не смогли бы проявиться без многолетних занятий живописью.

Иллюстрация с сайта theneurosphere.com.

Антон Морковин

-

Классно. А женщины с наличием двух копий гена вроде и так лучше различают цвет.

А палочки? Умные люди (википедия) говорят, в сумерках человек может различать немного и ултрафиолета. Дело в том, когда включаются палочки, их диапазон немного включает и ультрафиолет. А так же в сумерках кажется что синие цветы становятся более синими, ну и даже светятся. Благодаря черно - белым палочкам, замечаючим сине-ультрафиолетовые части.

ГМО всем в помощ. Вот бы в глаз супер пигмент с птиц, чтоб видеть и ультрафиолет. В военых лабораториях так могли бы создать сверхсолдат - снайперов с орлиными глазами;) Хотя еще более перспективно создать ГМО солдат видящих инфракрасный, как змеи. Ну или тепловизоры.

Думаю введение в оборот четвертого пигмента сильно бы изменило культуру и экономику, потому что люди бы стали гораздо более разборчивыми в выборе еды, вещей, и других людей. Социальные последствия бы были значительными.

-

Видимо, нет. Уменьшенное количество пигментов при достаточном эволюционном успехе показывает, что возросшее качество обработки сигнала даёт лучший эффект, чем увеличение числа пигментов. Без специального апгрейда обрабатывающей части большее число пигментов, соответственно, никакой реальной пользы не принесёт. Потому отмечаемые особенности оцениваются скорее, как забавные.

-

Так у голубей тоже больше пигментов. Они видят больше семян на земле чем мы. Ну а в воде так некоторые твари вообще прозрачные, креветкам приходится их находить по поляризации.

Я наверное хотел бы видеть поляризацию. Вот как бы всё выглядело.

А далтоники лучше различают оттенки света? Типа что не уходит в цвет уходит на свет???

Но ГМО солдаты инфракрасным взором, и мускулам обезьян, вещ. АЖ мечта некого Адольфа.-

Боюсь, Вы не поняли. Да, у птиц больше. И у ящериц. И вообще много у кого. А у млекопитающих - меньше, и восстановление утерянного дальше трёх не пошло. Очевидно, потому, что - не нужно. Ящерицам нужно, а млекопитающим - нет. Их "и так неплохо кормят".

Потому что обрабатывающий центр у млекопитающих мощнее, и из одно-трёх цветной картины извлекает достаточно информации. Чтобы млекопитающим дополнительные пигменты дали новые возможности - нужно дорабатывать управляющий центр, иначе никакой пользы не будет для млекопитающих вообще.

Некоторые млекопитающие, например, люди, создали обрабатывающие центры на аутсорсе (компьютеры и прочее железо), ну, так и распознавание цветов пополнили в диапазоне от рентгена до метровых волн там же, на аутсорсных датчиках :-)-

Возможно мозг сам распознает входящие данные (количество цветов) и потом обрабатывает.

Я там же в интернете читал, что у каких то обезьян самцы далтоники, а самки трихроматы. И что якобы из за этого самцы лучше видят при недостатке освещения. Но хуже различают фрукты. Хотя может всё и упирается в недостатке проходного канала и мощностей по обрабатыванию информации.

Все ночные отказались от красного цвета. Их в зоопарках держат под красной лампой.

ГМО солдату еще понадобился мозг по больше, мож кроманьёнца или неандартальца. Чтоб мог обрабатывать сигнал орлиного глаза;)-

У обезьян Нового света (широконосых), и не все самки у них трихроматы.

У ГМО-солдат (или кого-либо еще) с ИК-зрением температура тела, а конкретно глаза, должна быть много ниже температуры тела противника, иначе они будут видеть только засветку от собственного тепла. А при понижении температуры замедляются все процессы.

-

-

-

"Чтобы млекопитающим дополнительные пигменты дали новые возможности - нужно дорабатывать управляющий центр, иначе никакой пользы не будет для млекопитающих вообще"

Был же эксперимент - мышам встроили ген человеческого рецептора. У них заработало трехкомпонентное зрение без перестройки мозгов. Объясняется это наверно тем что первичная обработка и сжатие информации на порядок или два идет прямо в сетчатке, а с другой стороны сколько бы не было рецепторов - алгоритмы обработки не меняются, так как информация того же самого характера, просто ее становится больше. Это как теорема пифагора которая верна для любого количества измерений, то есть катетов.-

Не о том же речь. Встроить четвёртый, или там седьмой, пигмент - можно. И можно засечь идущие от колбочек с ним сигналы в нерве - тоже можно.

Вот только для конечной цели распознавания образов это не имеет особого значения, как это демонстрирует нам результат эволюции.

Задним числом рассуждая, можно подумать, почему:

- инфракрасное зрение в силу большей длины волны, даёт менее чёткое изображение (а эту роль с _достаточным_ успехом выполняют палочки). При этом, чтобы инфракрасное зрение было сколько-нибудь эффективным, детекторы должны быть (по той же причине) большими. Что и демонстрирует природа - ИК-детекторы в лучшем случае задают направление на объект, но не позволяют его толком идентифицировать (см. насекомые, змеи...)

- уф-зрение, опять же по физическим причинам, на уровне земли действует на очень небольшом расстоянии и сильно зависит от погодных условий. Ну и такая мелочь, какую позволяет уф-зрение рассмотреть, млекопитающим не нужна. В общем, не случайно оно есть либо у насекомых (близко и мелко), либо у птиц (уф-подсветка с неба, не замешанная с наземными переотражениями).

- увеличение числа оттенков. Это уже скорее количественное улучшение, ничего принципиально нового не приносящее.

А вот улучшенные мозги, позволяющие отличить "незабудку от дерьма" - сработали. Потому и.-

Вот только для конечной цели распознавания образов это не имеет особого значения, как это демонстрирует нам результат эволюции.

В экспериманте генетически измененные мыши смогли распознавать цвет который не должны видеть - установленный факт, им хватило только одного дополнительного гена рецептора. Что касается эволюции - тогда получается что развитые мозги тоже не имеют значения, так как их почти ни у кого нет. Можно родиться баобабом и жить 1000 лет не испытывая множества человеческих проблем и ранней безвременной кончины! Еще можно вспомнить что травоядные упорно не желают становиться такими же опасными как хищники, они в основном защищаются, антилопы, которые тупее леопарда, или шимпанзе которые умнее - все равно в обороне и драться толком не умеют. Если рассуждать прямолинейно что им мешает создать оружие чтобы успешно воевать с хищниками, так то они не слабее.

Что касается пользы. Обезьяны лучше видят чем кошки например, и они развитее. Мир обезьян гораздо проще чем наш, им не приходится например выбирать еду из 1000 вариантов в магазинах. И не приходится распознавать множество разнообразных вещей и в том числе подделок которыми наполнена цивилизация. Они не умеют лечить, а человеческий доктор с улучшеным зрением сможет распознавать некоторые болезни просто взглянув на пациента. Обезьяны не занимаются и другой деятельностью где улучшенное зрение бы пригодилось.-

Вижу две ошибки в Ваших рассуждениях, и обе довольно серьёзны:

1. "Вот так было бы ещё лучше" - в природе этого нет и не нужно. Естественный отбор приводит к первому достаточному решению, а не к наилучшему.

2. "Давайте модифицируем биологию человека" - ни малейшего смысла. Технические средства на такое количество порядков превышают возможности биологии, что никакое её улучшение ничего не изменит. Разве что для любителей комиксов...-

Вижу ошибку в ваших суждениях: если в природе этого нет, это вовсе не означает, что этого не нужно. У многих приматов нет трехцветного зрения, но у тех, у кого оно появилось, оно было немедленно подхвачено естественным отбором, то есть оно было нужно, просто его не было. Мутации возникают редко и ге на заказ. Бывает, что нужно, но просто не везёт

-

Вы опять ошибаетесь, неправильно истолковав "не нужно" в моём комменте. Не нужно - "_ещё_ лучше". Эволюция _не_ вырабатывает лучшие решения, но - пригодные. Выжил, оставил жизнеспособное потомство? Всё.

Вследствие ограниченности ресурсов очень часто (даже чаще всего) закрепляется не просто пригодное, а первое возникшее пригодное. Другим, которые могли появиться вследствие других мутаций, и которые могли бы быть лучше - просто не остаётся еды/места/внимания в половом отборе и т.д.

-

-

-

-

-

-

Это как теорема пифагора которая верна для любого количества измерений, то есть катетов.

Попробуйте написать и скомпилировать функцию вычисления диагонали прямоугольника по двум смежным сторонам, а потом скормить ей три смежные стороны параллелепипеда. Если язык позволит этот фокус, то получите взлом системы по замещению адреса возврата данным и исполнение данных, а то и вовсе мусора. Зрительная кора – не функция среднего по массиву скаляров. Хоть мозг так просто и не взломать, но и толком обработать можно только ТАКУЮ информацию, какую ожидаешь. А тетрахроматные цвета точек изображения отличаются ТИПОМ. Количество здесь вторично. Если трихромат видит 256 градаций каждого основного цвета, то для представления всего видимого им цвета надо 24 бита, если же тетрахромат различает 32 градации каждого основного цвета, то для представления всего видимого им цвета достаточно 15-ти бит, то есть информации его глаза будут поставлять в мозг на 60% МЕНЬШЕ.

-

-

1. если и я и эта чудесная художница смотрим на один и тот же пейзаж, то

2. мы видим по-разному: она - больше оттенков цветов, я - меньшее к-во оттенков

3. Когда она рисует увиденное - она мспользует больше оттенков цветов, чем я бы использовал для этого рисунка

4. Но я не ведь смогу этого понять, ведь я (см. Пункт 2.) не вижу этих именно оттенков!!

Я, по логике, должен видеть ровно такой же её картину - без новых и неожиданных для меня оттенков, как вижу и пейзаж-прототип и как видел бы и свою картину, если б её нарисовал.

Как можно иллюстрировать картинами этой художницы её, художницы, вИдение, когда оно (вИдение это) мне в принципе не видимо??

Получается, это картинки - иллюстрацией не являются... В каком-то смысле такое "иллюстрирование" - просто обман...

Где я ошибаюсь?

-

Это рассуждение не учитывает как минимум то, что пигменты красок не в точности передают цвета спектра.

Давайте рассмотрим, например, такую модель:

пусть у нас есть монохромат и дихромат, которые рассматривают RGB монитор.

Монохромат пусть видит только яркость: т.е. получая на вход цвет (x,y,z), он воспринимает только среднее значение (x+y+z)/3.

У дихромата пусть есть дополнительный красный рецептор.

Пусть у них есть две краски: ярко-синяя - (0,0,255) и красная (201,0,0). Им показывают ярко-красный квадрат (255,0,0) и просят нарисовать такой же.

Очевидно, монохромат нарисует его ярко-синюю копию.

Дихромат видит, что оба цвета не в точности передают реальность. Надо выбрать наиболее близкий цвет.

Квадрат он видит как (85,255); ярко-синюю краску как (85;0); красную краску как (67,201).

Первую и последню пару он скорее всего увидит как более похожие - и использует "не ту" с точки зрения монохромата краску.

(И даже если он будет смешивать краски, оптимальный для дихромата результат с точки зрения монохромата будет не оптимален)-

Вы явно что-то упрощаете.

Все (кроме трёх "чистых") цвета в мониторе - смешанные, "грязные".

Если б наши три "белковых датчика" в глазу работали так, как вы описываете - только монитор бы и смог демонстрировать нам разноцветье мира.

Но они работают по-другому,

они не воспринимают только каждый свой цвет с разными яркостями (т.е. каждый свою частоту и только её, итого три частоты), но и всю гамму остальных (кроме трёх пиксельных) "чистых" цветов окружающего нас мира - каждую и любую частоту видимого спектра, (в которых нет ни грамма тех частот, кои излучают пиксели монитора.)

И четвёртый "датчик", на мой взгляд, не меняет принципиально ситуации, лишь что-то уточняет, вероятно, в смысле градации оттенков, как бы дробит ступеньки лестницы, не меняя её высоту и ширину.

Потому я думаю, что наш условный монохромат ни в коем случае не будет рисовать красное из Вашего примера синим, а легко заметит, что это другой цвет, и начнёт перемешивать краски. Ему будет труднее, наверное, найти лучшее приближение, чем дихромату, но он поймёт, что вариант, выбранный дихроматом - совсем неплох.

Хотя и не будет видеть и образец и рисунок так же, как его увидит дихромат.

и все же речь не о монохромате и дихромате, а о трихромате и квадрохромате.

(А тем более не о черно-белом и цветном телевидении, которые, как мне кажется, вдохновляли Вас, когда Вы моделировали свой пример)-

Согласен с вашим первым комментарием, и не согласен со вторым.

1. Действительно, это настоящий тетрахромат должен видеть ляпы там, где для нас, обычных трихроматов всё как бы ровно. Сродни картинкам в тесте у окулиста на права — дальтоник поклеил себе отличные монотонные обои из таких, и все дальтоники уверены что это отличные обои, но тут прибегает «мутант»-трихромат, и утверждает что то тут, то там попадаются непонятные треугольники, кружки и циферки другим цветом.

Так что эти вырвиглазные мазки на её картинах; видимые нами, ущербными три- с точки зрения тетра- — явный китч, прикрываемый фразой «я так вижу мир».

2. Как раз цветное телевиденье, мониторы и т. д. отлично показываю, как легко обманывается наше зрение. Мы легко можем «увидеть» отличный жёлтый или голубой на мониторе, хотя в реальном физическом спектре от этого самого монитора присутствуют лишь те самые откалиброванные под наши колбочки красный, зелёный и синий (а от объектов из реального мира, мы улавливаем и настоящий жёлтый и голубой и такую «механическую» смесь как от монитора, никак их не различая). Гипотетический пентахромат с дополнительными жёлтым и голубым рецепторами наверняка бы сказал что наши жёлтый и голубой с экрана — очень «грязные» и неправдоподобные, мы же эту «грязь» наблюдаем и умиляемся. -

Разумеется, я много что упрощаю. Именно для того, чтобы показать: даже в очень упрощенной модели нужный мне "контринтуитивный" эффект проявляется - и вполне естественно, что в сложной модели все будет еще сложнее, и контринтуитивных эффетов будет не меньше.

В рассмотренной мною модели абсолютно не важно, что "базовые" цвета монохромны с точки зрения физики. Главное предположение - что цвет воспринимается как комбинация трех сигналов от трех различных типов рецепторов.

То есть эффект проистекает из того, что мы пытаемся приблизить вектор большой размерности (в моем примером - трехмерный; в реальности - бесконечномерный) векторами меньшей размерности. И - по чисто математическим причинам - наилучшее приближение в одном пространстве вовсе не всегда является наилучшим приближением в другом.

Мой пример легко обобщаяется на случай, когда реальный цвет задается некой функцией распределения по частотам, а рецептор можно рассматривать как линейный функционал, сопоставляющий этой функции распределения (цвету) некоторое число (интенсивность выходящего сигнала). В частности - и на случай рецепторов, восприимчивых ко всему спектру сразу.

>А тем более не о черно-белом и цветном телевидении, которые, как мне кажется, вдохновляли Вас, когда Вы моделировали свой пример

Нет, вы не угадали.

Я хотел показать на простом примере, что наилучшее приближение в большем пространстве не всегда будет наилучшим приближением в меньшем пространстве.

А пример одномерного и двумерного и трехмерного пространства выглядят проще, чем пример трехмерного, четырехмерного и бесконечномерного.

-

-

-

Небольшая поправочка (только к самому примеру) — RGB не линейная система. Есть так называемая гамма-коррекция (показатель степени у этих самых компонент R, G, B не 1, а обычно 2.0–2.2). Просто вдруг, если Вы числовые цвета из своих примеров в каком-нибудь Пэйнте набросаете для илюстрации, увидите что «в лоб» эти усреднения выдадут явный разброс и несоответствия в яркости и т. п.

-

У неё не зрение кривое.

У неё художественное восприятие и такая же передача этого восприятия.

Пипл заморачивается полихроматическими пространствами и частотными распределениями, а тётка шарахнула стакан, дунула-догналась грибочками, и понеслась звезда по точкам :)))

Она художнег - она так видит :)))-

Не юли. Я тоже могу нарисовать нечто в странных цветах. И? Причём здесь количество основных цветов? Здесь эти картины показаны как пример того, как она видит. Не «видит», а видит. Буквально. Глазами. Так вот, если она пыталась передать своё цветовосприятие и нарисовала ещё хуже, чем видят трихроматы, то зрение у неё кривое. Дальтоник. Тетрахромат должен различать то, что путает трихромат, но никак не наоборот. Тот, кто путает даже то, что различает трихромат, – дальтоник. И дисплей-то тоже трихроматный. Так что на нём даже тетрахромат увидит никак не больше, чем трихромат.

-

Про дисплей было бы без сомнения верно, если бы цвета пикселей совпадали с пиками восприятия трёх наших цветовых рецепторов. Но насколько я помню, это не так. И тут вопрос - могут ли иметься две разные комбинации яркостей пикселей, которые нами будут восприниматься как одинаковые? Есть ощущение, что этот вопрос имеет однозначный ответ, который может быть доказан математически, но ни ответ, ни способ доказательства в голову не приходят. Но если ответ - "да, такие комбинации бывают", то тетрахромат имеющий возможность их различать, будет видеть на дисплее больше, чем трихромат.

-

-

>>... примитивные звери сохранили лишь два типа рецепторов — к красному цвету и к ультрафиолету.

...

Рецептор, воспринимающий зеленый цвет, возник в результате дупликации гена «красного рецептора» и последующей мутации, сместившей его чувствительность в коротковолновую область.

...

А вот рецептор к ультрафиолету для предков человека стал бесполезным... Но на основе этого рецептора в результате серии мутаций возник рецептор к синему свету.<<

А вот это шок-контент! Очень хотелось бы видеть источник информации.

Сколько я читал про цветовое зрение животных, везде указывается, что большинство млеков не различает оранжево-красную часть спектра. Для них в этом диапазоне все цвета зелёно-коричневые.

Именно поэтому тигр, лисица, красная панда, белка, красный волк, динго и другие яркие рыжие звери в глазах других зверей выглядят невзрачно и не отличаются по цвету от окружающей растительности. Именно поэтому за рубежом среди охотников на зверя набирает популярность оранжево-красный камуфляж, отлично видимый людьми, но не различимый на фоне растительности копытными и хищными.

А ульрафиолет млекам вообще не нужен. Нет жизненно важных факторов, которые должны быть видны именно в ультрафиолете.

Тут очень странная информация.

Большинство млеков видит в зелёном и синем диапазоне, а приматам понадобилось видеть красный, чтобы различать зрелые плоды, и это получилось благодаря дупликации генов.

Да и не может быть такого, чтобы у других зверей был такой разрыв диапазона восприятия между красным и ультрафиолетовым частями спектра. Всегда чувствительность смежная. Вот пчёлы видят в ультрафиолете, но им из-за этого пришлось как раз отказаться от красно-оранжевой части спектра. Не видят они эти цвета, не отличают.

Так что вопрос этот серьёзный и очень хочется видеть источник информации, дающий информацию вразрез с общедоступными данными.

Жду ответа. Заранее спасибо.

Последние новости

Вверху — работа Кончетты Антико на фоне изображенного на ней пейзажа. Внизу — палитра использованных цветов. Иллюстрация из статьи K. A. Jameson et al., 2018. The Veridicality of Color: A case study of potential human tetrachromacy