Циногнат, наследник палеозоя

Если бы, стоя посреди южноафриканской пустыни Кару, мы на машине времени смогли бы переместиться примерно на 240 миллионов лет в прошлое, в ранний триасовый период, то такая сцена вполне могла бы разыграться перед нашими глазами. На ней группа хищных циногнатов (Cynognathus crateronotus) собралась у туши крупного травоядного дицинодонта, совсем как львы в современной Африке, лакомящиеся тушей добытой зебры. И это сходство не случайно, ведь циногнаты и дицинодонты — представители синапсид, обширной группы животных, из которой до наших дней дожили только млекопитающие.

Синапсиды процветали на протяжении пермского периода, но Великое вымирание на рубеже палеозоя и мезозоя пережили не все. Большинство уцелевших хищных синапсид были мелкими созданиями, выполнявшими роль «мусорщиков» (см. картинку дня Нотогомфодон, последний тероцефал), но встречались среди них и животные размером с волка — каковыми были циногнаты. Повсеместно они были одними из самых крупных и многочисленных сухопутных плотоядных. Можно предположить, что, подобно пермскому горынычу (см. Горыныч и ночница — новые хищники пермского периода с берегов Вятки, «Элементы», 20.06.2018), циногнат успел «вклиниться» в нишу крупнейших наземных плотоядных в тот короткий промежуток после Великого Вымирания, когда гигантские тероцефалы, подобные мегавайтсии (Megawhaitsia patrichae), уже исчезли (см. картинку дня Мегавайтсия, ядовитый медведеящер), а рептилии, пришедшие им на смену, еще не успели полностью захватить плацдарм.

Главным оружием циногната была его сравнительно большая голова — длиной до 40 сантиметров (имеются отдельные упоминания о находках 70-сантиметровых черепов) — с мощными челюстями. У циногната были крупные клыки и резцы, сжатые с боков грубо зазубренные заклыковые зубы, а последний зуб, расположенный в самом углу челюсти, по строению больше напоминал хищные зубы современных плотоядных млекопитающих и был способен разорвать мясо (недаром родовое название циногната происходит от греческого κύνεοςγνάθος — «собачья челюсть»). Всё это, вместе с хорошо развитым костным нёбом, позволявшим животному одновременно удерживать что-то во рту и дышать, мощным укусом и способностью широко раскрывать челюсти, свидетельствует о том, что циногнат был специализированным хищником-макрофагом, нападавшим на крупную добычу.

Циногнаты просуществовали на планете почти десять миллионов лет и были широко распространены: их остатки находят по всему Южному полушарию, от Южной Африки и Антарктиды до Южной Америки и, возможно, Южной Азии. Животные из разных частей света отличались только размером: длина черепа варьировала от 25 до 40 сантиметров, длина тела оценивается в 1,2–2,2 метра. Помимо черепа хорошо известен и посткраниальный скелет циногната, в котором причудливо сплетены прогрессивные и примитивные черты строения. Задние конечности этого животного находились уже под туловищем, в типичной для млекопитающих парасаггитальной постановке, а вот локти передних были всё еще несколько развернуты в стороны — примерно так же, как у современного опоссума.

Реконструкция внешнего вида циногната: обратите внимание на расставленные в стороны, как у ящерицы, передние лапы. Рисунок © WillemSvdMerwe с сайта deviantart.com

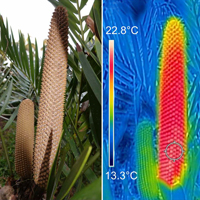

Также у циногната сохранилось «рептилье» строение ребер — они тянулись по всему туловищному отделу позвоночника, вдобавок имелись также брюшные ребра-гастралии. Но при этом в области поясницы рёбра начинали постепенно укорачиваться, и к крестцу практически сходили на нет. У современных млекопитающих такое строение связано с наличием диафрагмы, повышающей эффективность дыхания. Учитывая, что в самом начале триаса концентрация кислорода на Земле была крайне низкой, подобное анатомическое усовершенствование выглядит вполне объяснимым.

К тому же, возможно, циногнату требовалось больше кислорода, чем его предшественникам, еще и по причине повышения уровня метаболизма. В частности, кости конечностей циногнатов были построены в основном из густо пронизанной кровеносными сосудами фиброламеллярной ткани: это указывает на быстрый и непрерывный рост циногнатов, что больше характерно для животных с постоянной температурой тела, таких как современные млекопитающие. Изучение костей другого триасового цинодонта — растительноядного диадемодона (Diademodon laticeps) — показало, что вот он-то рос с задержками, как настоящая рептилия, вероятно во время неблагоприятных сезонов (например, засухи) впадая в спячку.

В итоге перед нами вырисовывается портрет достаточно активного хищника, сравнительно подвижного и обладающего мощными челюстями, способными одним укусом вырвать из тела жертвы внушительный кусок мяса. Даже в одиночку такой зверь, особенно если говорить о южноафриканских особях с 40-сантиметровыми черепами (для сравнения, крупный волчий череп достигает «всего» 28 сантиметров в длину), мог представлять смертельную угрозу для большинства других животных, однако если эти цинодонты, подобно современным комодским варанам (см. картинку дня Битва драконов), собирались вместе на запах крови или крики раненой жертвы, то нападение одинокого охотника очень скоро превращалось в грубую свару, во время которой хищники хватали добычу и тянули ее в разные стороны, пока не разрывали на куски.

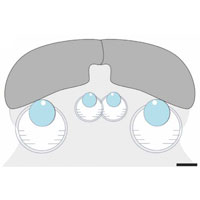

Портретная реконструкция циногната. Рисунок © Viergacht с сайта deviantart.com

Впрочем, в определенных ситуациях такая «группа поддержки» могла служить не только источником бесконечных споров при дележе добычи, но и помогать отстаивать свое право на убитое животное, если к группе цинодонтов внезапно решал присоединиться гигантский хищный ящер — пятиметровый эритрозух (Erythrosuchus africanus). В ряде южноафриканских местонахождений кости циногнатов и эритрозухов были обнаружены вместе, поэтому, вероятно, двум крупным хищникам приходилось как-то делить «сферы влияния». Этого можно было достичь как во времени (например, если эритрозухи охотились днем, а циногнаты — в сумерках или ночью), так и в пространстве (например, цинодонты в основном держались речных долин, а рептилии заселяли водоразделы).

Эритрозух был очень крупным, массивным хищником, этаким «медведем» раннего триаса. Чтобы противостоять такому конкуренту, достигавшему пяти метров в длину, циногнатам приходилось попотеть. Рисунок с сайта clasbio.ru

Таким образом, несмотря на то, что с приходом триасового периода доминирующее положение в большинстве наземных экосистем начали быстро отвоевывать рептилии, циногнат оказался очень успешным хищником, распространившимся по широкой территории и не дававшим спуску чешуйчатым конкурентам еще на протяжении десяти миллионов лет. Однако в засушливых условиях триасового периода рептилии оказались в более выгодном положении по сравнению с предками млекопитающих, поэтому уже ко второй половине триаса «выдавили» хищных синапсид из крупного размерного класса.

Растительноядным дицинодонтам повезло больше — они продержались до самого конца периода, в итоге породив самого крупного представителя синапсид, семитонную лисовицию (Lisowicia bojani) (см. картинку дня Лисовиция). Но и они вскоре исчезли (см. картинку дня Австралийский «дицинодонт»), после чего средний размер выживших синапсид резко уменьшился, и до самого своего исчезновения в раннем меловом периоде они оставались небольшими зверьками, внешне и повадками почти неотличимыми от их прямых потомков, млекопитающих.

Рисунок © Mark Hallett с сайта age-of-mammals.ucoz.ru.

Анна Новиковская

-

Пожалуйста: Великое Вымирание сопровождалось, в числе прочего, резким падением уровня кислорода в атмосфере, связанным как с его прямым выжиганием извергающимися Сибирскими траппами, так и с выбросом огромного количества метана со дна океана. По некоторым оценкам, уровень кислорода опустился почти с тридцати до десяти процентов, так что дышать даже человеку в то время было бы затруднительно. Кстати, возможно, этот катаклизм "подарил" нам такую анатомическую деталь, как диафрагма: судя по размеру ребер, именно в раннем триасе у цинодонтов, предков млекопитающих, она впервые и появилась.

Подробнее можно почитать в массе источников, вот всего три примера: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/30/10/919/192287/Low-oxygen-levels-in-earliest-Triassic-so ils, https://www.researchgate.net/publication/236984356_Rising_ox ygen_levels_in_the_Late_Triassic_geological_and_evolutionary _evidence, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S00167 03705002553

вдобавок имелись также брюшные ребра-гастралии.Клево. По-моему очень неправильно что их бывает не показывают на рисунках разных скелетов. Тройные клыки еще.

Эритрозух тоже клевый, головастый такой.

в засушливых условиях триасового периода рептилии оказались в более выгодном положении по сравнению с предками млекопитающихСлучайно недавно прочел про кота живущего в пустынях, пишут что он не пьет довольствуясь водой содержащейся в добыче

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Барханный_кот

Спасибо за статью, очень понравилась :)

Последние новости

Череп циногната в Музее естественной истории Лондона. Фото © Emőke Dénes с сайта en.wikipedia.org