Брокенский призрак и «ореол славы»

Явление, запечатленное на фото, известно как «брокенский призрак». В отличие от других привидений, о которых любят вспоминать под Хэллоуин, он не рассеивается с первыми лучами солнца, а, напротив, возникает благодаря им. И разыскивать его следует не в старых заброшенных домах, а в горах — например, на Броккене. Эта гора в самом сердце Германии, давшая название феномену, упоминается в «Фаусте» Гёте как место ночных сборищ ведьм.

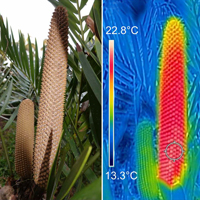

На самом деле, «призрак» может появиться где угодно — главное, чтобы наблюдатель находился достаточно высоко, причем так, чтобы его тень падала на проплывающий внизу туман. Фотография М. Каркаличевой сделана в национальном парке «Центральный Балкан», а мои снимки — в Иркутской области близ села Большое Голоустное. К северу от него поднимается скалистая гряда, которую местные жители называют «Гребешок»; с нее открывается прекрасный вид на лесистую долину реки, впадающую в озеро Байкал.

При подходящих условиях, отбрасываемая тень кажется гигантской на фоне удаленных элементов ландшафта, а движение тумана может создать впечатление ее «полета» сквозь облака. Мои фотоснимки вышли не столь выразительными — во-первых, потому, что облачный слой располагался довольно далеко от вершины, а во-вторых, потому, что мой фотоаппарат был разряжен и снимать оставалось лишь на телефон (многолетняя практика показывает, что это обычное дело при наблюдении редких явлений). Но всё же когда я увидел вдали фигуру, окруженную радужным сиянием (а слышать о таком феномене раньше мне не приходилось) — ощущение было почти мистическим. Правда, оно несколько ослабло, когда стало ясно, что фигура зеркально повторяет мои движения, так что принять ее за дух пращура можно с трудом — разве что за свой собственный...

Неслучайно на Востоке это редкое явление стало символом души, достигшей просветления, и известно как «свет Будды». А Сэмюэл Тейлор Кольридж, английский поэт рубежа XVIII–XIX вв., сравнил его с неразделенной любовью, которая превратилась в погоню за несуществующим в земной жизни идеалом:

Иль Ты — ничто?.. Подобен образ твой

Тому, что лесоруб в горах зимой,

В рассветный час, идя из дола ввысь,

Туда, где козьи тропы заплелись,

Перед собою видит — великан

Шагает, дивным светом осиян...

Игрой лучей селянин изумлен,

Не ведая, что тень свою зрит он!

Из стихотворения С. Т. Кольриджа

«О вечном идеале» (Constancy to an Ideal Object), 1828

В записках поэта сохранилось такое пояснение: «Речь идет о любопытном феномене, который иногда появляется в наполненном мелкими частицами <...> тумана воздухе, перед человеком, который идет спиной к солнцу. Его тень падает <на туман>, и он видит фигуру, идущую перед ним, с ореолом славы вокруг головы. Я сам дважды видел это». К слову, если на вершине горы окажутся несколько человек, то каждый из них будет видеть ореол лишь вокруг своей собственной тени. Этот факт был отмечен уже в первом научном описании «брокенского призрака», который повстречался французским исследователям очень далеко от Броккена — в Южной Америке на горе Памбамарка (см. Pambamarca) (современный Эквадор): «Окутавшее нас облако сделалось менее плотным и осветилось лучами восходящего солнца... Затем каждый из нас увидел свою тень, отброшенную на облако... Особенно примечателен был вид ореола славы вокруг ее головы, который состоял из трех или четырех очень ярких разноцветных колец... Что нас поразило больше всего, так это то, что из шести или семи человек, присутствовавших там, каждый видел его только над головой своей собственной тени и не видел ничего у других теней».

Отчет об этой экспедиции был опубликован в 1748 году, спустя 44 года после выхода «Оптики» Исаака Ньютона, в которой он, среди прочего, дал первое удовлетворительное объяснение появлению радуги. Удивительно, но глория оказалась куда более сложным феноменом, объяснить который в рамках корпускулярной теории света Ньютона оказалось принципиально невозможно. Все детали механизма ее появления физики разгадали лишь в начале нашего столетия (см. H. Moysës Nussenzveig. The Science of the Glory).

Кольцевая радуга — это просто обычная радуга при взгляде с высоты, а глория появляется благодаря более сложному оптическому процессу. Фото с сайта astronet.ru

И радуга, и глория — это так называемые каустики (от лат. caustic — «жгучий»): так в оптике называют ярко освещенную область, в которой как бы концентрируются отраженные лучи (точнее, это огибающая семейства лучей, не сходящихся в одной точке). Не все каустики разноцветные: скажем, блики от волн, которые бегут по дну водоема, или узоры, отбрасываемые стоящим на столе граненым стаканом, — это тоже каустики. Многоцветность радуги и различных типов гало связана с явлением рефракции, или преломления света (см. M. V. Berry. Nature’s optics and our understanding of light). Дело в том, что фотон — квант электромагнитного излучения — взаимодействует с электронами окружающих его атомов, которые «затрудняют» его свободное распространение. В разных средах свет распространяется неодинаково быстро, и, пересекая границу, луч света изменяет свою скорость, а с ней и траекторию (почему так происходит, стало понятно лишь в рамках волновой теории света; суть явления наглядно представлена на иллюстрации). Угол этого отклонения зависит от длины волны — эта закономерность известна как хроматическая дисперсия, которая и «разделяет» лучи разного цвета, попавшие в прозрачный объект. Отразившись от его внутренней поверхности, лучи с разной длиной волны — воспринимаемые нами как разные цвета — рассеиваются в немного разных направлениях, образуя радужную полосу.

Для радуги, как и для глории, препятствием на пути лучей служат мелкие капли воды, формирующие облака или туман. Как и радуга, глория видна в направлении, противоположном направлению на солнце (поэтому-то она и «украшает» тень смотрящего), а вот гало и венцы, наоборот, окружают небесные светила. Наконец, если смотреть на радугу с большой высоты, она тоже образует полный круг; на этом ее сходства с глорией заканчиваются.

Видимый размер радуги намного больше глории — 42° против 5–20°. Здесь имеются в виду основные (полу)окружности: иногда бывают видны и менее яркие дополнительные, большего диаметра (см. статью С. Варламова «Почему радуги бывают разными»). «Маленькая» радуга могла бы появиться в среде рассеивающих частиц с большим коэффициентом преломления — например, каплях соленой воды. Радуга, которую «выдыхают» киты и дельфины, действительно имеет заметно меньший радиус, нежели «пресноводная». Но для глории это объяснение, по понятным причинам, не подходит: здесь дело не в иной рассеивающей среде, а в том, что само рассеяние происходит иначе.

Лучи, пересекая границу капли или отражаясь от нее, способны распространяться по границе сред в виде так называемой поверхностной волны. В результате угол отражения оказывается не таким, какой предсказывает геометрическая оптика, предполагающая прямолинейное движение лучей. При этом свет может проникнуть в каплю, вообще не пересекая ее границы, а лишь пройдя «по касательной» вблизи нее. Такой эффект известен как туннелирование и стал понятен лишь в свете квантовой теории электромагнитного излучения (так что неудивительно, что Ньютон не мог о нем догадаться). Электромагнитная волна, перемещаясь вблизи границы сред на ничтожно маленьком расстоянии (сравнимом с длиной самой волны), может передать часть своей энергии сквозь отражающую поверхность — в рамках геометрической оптики это совершенно невозможно.

Оказавшись внутри капли в результате туннелирования, свет многократно переотражается от ее внутренней поверхности: между отраженными волнами возникает резонанс, который замедляет их угасание. Нечто подобное, но уже для звуковых волн, происходит в помещениях круглой или эллиптической формы, таких как Шепчущая галерея в лондонском Соборе Святого Павла. В конце концов свет снова «вырывается наружу» благодаря всё тому же эффекту туннелирования. При этом лучи, покинувшие каплю с противоположных «полюсов», интерферируют между собой и образуют каустику там, где их электромагнитные колебания совпадают по фазе, усиливая друг друга. В зависимости от длины волны такое совпадение происходит на разном расстоянии от отразившей свет капли. Благодаря этому «кольца славы» окрашены в те же цвета, что и радуга, хотя механизм здесь уже иной: решающую роль играет не хроматическая дисперсия, а интерференция.

Отраженные лучи видны наблюдателю при взгляде под определенным углом — с той стороны, откуда на каплю падает свет. Именно поэтому каждый видит только свою собственную «славу» (как и свою собственную радугу), а глория большую часть дня оказывается ниже линии горизонта. Проще всего наблюдать ее — а с ней и «брокенского призрака» — с воздуха из окна самолета. На определенном расстоянии его тень, падающая на облачный слой, всегда окружена ореолом: такой светящийся объект, который как будто «преследует» самолет, нередко принимали за НЛО.

Глория — вид из кабины самолета. Фото с сайта sciencedebate2008.com

Для появления глории нужны очень мелкие водяные капли: мы можем «зажечь» радугу, пользуясь пульверизатором, а вот для глории обязательно нужен туман, причем с определенным размером частиц. Световые волны, пробегающие по поверхности капель, быстро угасают, поэтому глория образуется только при их размерах между 4 и 25 мкм. Чем крупнее капли, тем меньше угловой размер колец глории (в первом приближении зависимость линейна; см. Philip Laven. Understanding glories: Mie theory). А вот у радуги радиус всегда один и тот же: он зависит только от коэффициента преломления рассеивающих частиц, но не от их размера. Зависимость от размера рассеивающих частиц делает наблюдения глории полезными при изучении свойств атмосферы, причем не только на Земле, но и на других небесных телах. Так, европейский межпланетный зонд «Венера-экспресс» уже заснял глорию в облаках Венеры, и цвет колец, указывающий на поглощение определенных длин волн атмосферными частицами, помог уточнить их состав.

Помимо оптики, метеорологии и уфологии, глория послужила еще одному направлению в науке, на этот раз — косвенно. Пытаясь воспроизвести красивый феномен в лаборатории, шотландский физик Чарльз Вильсон создал туманную камеру, впоследствии названную его именем. Вызвать «брокенское приведение» ему не удалось (возможно, из-за проблем с размером капель), зато он догадался использовать камеру совсем для других целей — для регистрации треков заряженных частиц. Этот способ на многие десятилетия стал главным в исследованиях микромира, в частности — процессов радиоактивного распада. Эти исследования дали материал для нескольких нобелевских работ и положили начало технологиям, которые привели, в том числе, и к созданию ядерного оружия. Впору задуматься, так ли уж безобидны призраки...

Фото © Maya Karkalicheva / Getty Image из статьи Brocken spectre in Central Balkan National Park, Bulgaria.

-

"...внутри капли... свет многократно переотражается... интенсивность многократно возрастает благодаря резонансному эффекту" - а вот тут не понял. Резонанс предполагает внешнее воздействие, совпадающее по частоте с собственными колебаниями чего-либо. Если речь только о "переотражении", значит внешнего воздействия нет, и неоткуда взяться энергии, чтобы "возросла интенсивность". Что же всё-таки происходит внутри капли?

-

Усиление амплитуды происходит за счёт интерференции переотражённых волн между собой.

"В основе работы оптического кольцевого резонатора такие же свойства, как и у шепчущей галереи, за исключением того, что он использует свет и подчиняется свойствам конструктивной интерференции и полного внутреннего отражения. Когда свет резонансной частоты проходит через контур от входного волновода, его интенсивность накапливается в течение нескольких циклов из-за конструктивной интерференции и выводится на выходной волновод". (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0% B0%D1%82%D0%BE%D1%80)

-

Из статьи может создаться впечатление, что радужность глории, как и радуги, обусловлена дисперсией, но она в глории не играет заметной роли.

" Угловой же размер колец глории, в отличие от радуг и гало, всегда один и тот же: он зависит только от коэффициента преломления рассеивающих частиц, но не от их размера." - всё ровно наоборот. От размера капель зависит "толщина" каустики, поэтому на радугу она не супер-заметно влияет (всё те же 42 градуса, но потолще или потоньше), а у глории они её размер определяют (у неё кроме толщины ничего и нет, она вокруг точки). Иначе бы она и радужной не была, если бы её размер не зависел сильно от отношения размера капли к длине волны.

"Оказавшись внутри капли,.. свет многократно переотражается от ее «изнанки»: при этом его интенсивность многократно возрастает". При этих отражениях энергия света покидает каплю, и чтобы она возрастала, её нужно продолжать закачивать, из текста может сложиться противоположное впечатление.

Кроме того, да сила резонанса для каждой индивидуальной длины волны вклад конкрентно от неё несколько меняет. Но для глории в целом (как среднему по спектру) важность резонансов весьма мала, по крайней мере механизм на них не завязан, основной вклад не от света, который там круги наматывает по шепчущей галерее, как может из текста показаться.

Кому интересна более подробная физика - она замечательно обсуждается например тут: http://www.philiplaven.com/p2c1a.html

-

Добрый день! Насчёт размеров - Вы совершенно правы, это просто опечатка. Размер глории меняется от 5 до 20 градусов, у радуги и гало он всегда одинаков. Большое спасибо за ссылку на статью! Я опирался на источники, указанные в тексте, и в первом из них подчеркивалась важность резонанса. Но тут, действительно, более свежий и гораздо более подробный разбор.

-

Из статьи может создаться впечатление, что радужность глории, как и радуги, обусловлена дисперсией, но она в глории не играет заметной роли.

Не понял этого утверждения. Вроде бы, "радужность" в обоих случаях связана с тем, что у разных длин волн разные углы преломления, и как следствие — разные углы рассеивания.-

Нет, в глории даже если капли из материала с нулевой дисперсией (скажем, n=4/3 строго), на вид она отличаться не будет. В ней, как и в короне, размер пропорционален отношению длины волны к размеру капли. Поэтому разница между, скажем, красной и синей глорией берётся в основном из того, что у красного света длина волны в полтора раза больше чем у синего (а не того, что индекс преломления на процент отличается); красная глория получается в полтора раза больше, внешняя часть получается красно окрашена, внутренняя - сине, итп.

-

Т.е. длина волны определяет "пробег" поверхностных волн и тем самым конечную точку выхода, а у разных точек выхода на сфере оказываются разные углы испускания?

-

Нет, тут определённой "точки выхода" нет, как и в случае радуги волна "выходит по всем углам", но потом волна, "обошедшая" каплю по часовой стрелке на 180-x градусов интерферирует с волной, обошедшей против часовой на 180+x, когда x такой, что интерференция конструктивная - видим кольцо с таким раствором. И, на всякий, когда я говорю "обошла каплю", имеется в виду не "прошла полукруг поверхностной волной", а "вошла нормально, отразилась внутри, вышла нормально", и только дифракция / поверхностная волна помогает чуточку недостающую ещё добрать.

Вобщем, в ссылке, которую я дал, это всё подробно и хорошо написано, рекомендую прочитать.

-

-

-

-

@

Говорят, что запас .опу не дерет. Но в горах, вообще, в дальних походах запас фотопитания должен быть специфическим. Самое неубиенное - это запасной маленький плоский компакт типа Nicon A-10 на пальчиковых батарейках. 2 штуки в аппарате, ещё одна упаковка в кармане, и при встрече с редким явлением обычным делом будет снять его.

-

Экий Вы, уважаемый Осао! Ээээ... нечуткий? Своим советом можете загубить на корню перспективное исследование, с очевидно полезным результатами для всякого, кого интересуют редкости самого разного рода. Ведь не исключено, что, базируясь на фундаментальной непростоте мироздания,

[редкости] и

[трудность их объективной фиксации]

находятся во взаимной зависимости. Представляете, если по итогам исследования будут открыты эти взаимосвязи, и выработаны алгоритмы, позволяющие в разы повысить эффективность поиска редких событий?

Например, вдруг окажется, что для встречи (например на 6-ти часовой прогулке по безлюдной местности) одной крупной редкости с вероятностью 6/7, достаточно взять с собой фотоаппарат с дохлым аккумулятором! Раз, собрался, приготовился - и пошёл на поиски редкости! С оптимизмом и любознательностью!

А после Вашего совета? Да все редкости попрячутся в свои норки от такого сухаря, вышагивающего с заправленными аккумуляторами и еще и с запасным батарейками! ))

Последние новости

«Брокенский призрак» в горах Восточной Сибири