Гигантский раптор

В 2015 году палеонтологический мир был потрясен удивительным открытием: в отложениях формации Хелл-Крик (Hell Creek Formation), датируемых поздним меловым периодом, были найдены остатки крупного хищного динозавра, получившего название дакотараптора (Dakotaraptor steini).

Его отнесли к семейству дромеозаврид, большинство представителей которого (наиболее известными из них являются велоцираптор и дейноних) были легко сложенными хищниками, этакими волками мелового периода, выигрывавшими по сравнению с более крупными плотоядными динозаврами за счет скорости и ловкости. Однако дакотараптор был не волком, а, скорее, тигром, уступавшим в размерах только несомненному королю своей экосистемы — знаменитому тираннозавру (Tyrannosaurus rex).

Впрочем, дакотараптор был не первым и даже не самым крупным из своего семейства: время от времени гигантские виды дромеозаврид появлялись в палеонтологической летописи по всему миру. Так, например, самый ранний великан в этом семействе — североамериканский ютараптор (Utahraptor), ставший знаменитым благодаря книге известного палеонтолога Роберта Бэккера «Краснокожая хищница», жил еще в раннемеловую эпоху, около 140 миллионов лет назад, то есть без малого за семьдесят пять миллионов лет до дакотараптора! Еще два вида гигантских рапторов известны за пределами Северной Америки: это ахиллобатор (Achillobator), около 95 миллионов лет назад живший на территории современной Монголии, и австрораптор (Austroraptor), примерно 70 миллионов лет назад бродивший по просторам нынешней Аргентины.

Таким образом, гигантизм среди рапторов возникал как минимум четырежды, при этом все четыре вида были примерно сопоставимы по габаритам: около 5–6 метров в длину и весом порядка 350 килограммов. Сложно сказать, является ли этот размер предельным для дромеозаврид или же ограничения в габаритах возникли из-за конкуренции с более крупными плотоядными динозаврами. Так, например, авторы первоописания дакотараптора назвали этого хищника занявшим «пустующую нишу» в экосистеме Хелл-Крик: он был крупнее большинства мелких хищников, таких как ахерораптор (Acheroraptor), но уступал в размерах тираннозавру. Условно говоря, если тираннозавр был «медведем», а ахерораптор — «куницей», то дакотараптор занял нишу волка, на которого, скорее всего, он был похож еще и образом жизни.

Дело в том, что дакотараптор был относительно легко сложен для своих внушающих уважение размеров: если ютараптор был сравнительно массивным, коренастым хищником, то дакотараптор скорее напоминал увеличенную в несколько раз версию дейнониха (Deinonychus) и обладал относительно длинными задними лапами, что выдает в нем неплохого бегуна. Вероятно, дакотараптор мог легко догнать тех жертв, которых восьмитонный тираннозавр мог настичь разве что в коротком рывке из засады.

Прорисовка скелета дакотараптора: найденные элементы скелета обозначены белым, остальная часть скелета восстановлена на основании строения дейнониха и других дромеозаврид. Рисунок © BlueTheDakotaraptor с сайта deviantart.com

И несмотря на вероятное отсутствие всесокрушающих челюстей (череп дакотараптора до сих пор не найден, хотя, проводя аналогию с другими гигантскими дромеозавридами, вряд ли этот динозавр обладал массивной головой), у дакотараптора имелось свое, не менее страшное оружие. Дело в том, что огромный серповидный коготь на задней лапе — самая известная деталь анатомии дромеозаврид — у дакотараптора был очень крупным, до 25 сантиметров в длину, а бугорок-сгибатель (выпуклость у основания когтя, служащая местом прикрепления мышц-сгибателей) был больше, чем у любого другого дромеозаврида, что потенциально делало удар таким когтем чрезвычайно мощным.

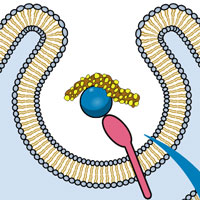

Поскольку, согласно последним представлениям, огромные когти дромеозаврид служили не для умерщвления, а для удержания сопротивляющейся добычи (запрыгивая сверху, эти динозавры зацеплялись на туше огромными когтями и, удерживая равновесие с помощью передних конечностей, разрывали жертву живьем), можно предположить, что дакотараптор нередко охотился на довольно крупную добычу — например утконосых динозавров эдмонтозавров — или добывал себе жертв с прочной шкурой, которую не так просто было проколоть — например, молодых анкилозавров.

Реконструкция охоты дакотараптора на пахицефалозавра: запрыгнув на жертву, хищник старается удержаться на ней, хлопая передними конечностями как крыльями. Рисунок © Chris Masneghetti с сайта artstation.com

Помимо увеличенного когтя еще одной интересной особенностью дакотараптора являлись его передние конечности: на локтевых костях животного были обнаружены «перьевые бугорки», к которым при жизни крепились крупные перья. Ранее такие же бугорки были обнаружены у некоторых других дромеозаврид, например динеобеллатора (Dineobellator) и велоцираптора (см. Как велоцираптор разучился летать, «Элементы», 27.09.2007), но наличие таких бугорков у дакотараптора — это первый известный пример наличия оперения у настолько крупного животного! Разумеется, дакотараптор не умел летать, однако перья могли использоваться для множества иных видов деятельности: например, для защиты кладки яиц во время насиживания, демонстрации (см. Перья сначала служили для красоты, а для полета пригодились позже, «Элементы», 01.11.2008) и лучшей балансировки на добыче во время охоты.

И наконец, последняя примечательная деталь анатомии дакотараптора — возможное наличие у этих динозавров полового диморфизма. Хотя еще Роберт Бэккер в своей «Краснокожей хищнице» предсказывал наличие у гигантских рапторов массивных самок и изящных самцов, остатки дакотараптора — первое палеонтологическое доказательство того, что, возможно, такой диморфизм действительно присутствовал. Дело в том, что часть остатков дакотараптора принадлежит животному с более тяжелой конституцией, а другая — более легко сложенному, при этом оба динозавра на момент смерти были уже взрослыми. К сожалению, нельзя точно сказать, кто из найденных дакотарапторов был самкой, а кто — самцом, так что подтверждение теории Бэккера о «больших самках» еще только предстоит найти.

Дакотараптор после успешной охоты: расставив крылья, хищник балансирует на туше мертвого орнитомима. Рисунок © Emily Willoughby с сайта en.wikipedia.com

Вскоре после открытия дакотараптор «столкнулся» с некоторыми трудностями, часть которых заключалась в неправильной идентификации приписанных ему костей, а часть — в неопределенном систематическом положении. Во-первых, буквально через год после первого описания динозавра выяснилось, что найденная палеонтологами «вилочка» дакотараптора на самом деле является частью... панциря трехкоготной черепахи! В дальнейшем это позволило назвать дакотараптора «химерой», хотя остальные его окаменелости пока что считаются несомненно принадлежащими дромеозавридам (хотя существует также мнение, что на самом деле дакотараптор представляет не отдельный род, а всего лишь гигантскую разновидность меньшего ахерораптора, с которым у него наблюдается сходство в строении зубов).

Вторая же «проблема» дакотараптора состоит в том, что различные ученые весьма по-разному описывают его положение внутри семейства дромеозаврид, то помещая его в ближайшую родню дромеозавра (Dromaeosaurus), то называя самым северным из родственников аргентинской уненлагии (Unenlagia), то считая его дромеозавридом неопределенного систематического положения. К сожалению, крайняя фрагментированность остатков этого животного, из которых наиболее досадно отсутствие черепного материала, делает точное определение положения дакотараптора весьма затруднительным, и требуются новые находки, чтобы окончательно прояснить этот вопрос.

Реконструкция дакотараптора: обратите внимание, что на этом варианте его оперение выглядит менее пышным, потому что настолько крупному животному едва ли был нужен толстый теплоизолирующий покров. Рисунок © Robert DePalma с сайта theguardian.com

Открытие дакотараптора в одной из наиболее хорошо изученных формаций Северной Америки еще раз доказывает всю неполноту палеонтологической летописи и то, как может измениться наш взгляд на доисторические экосистемы после получения новых данных. Уступая в размерах гигантским тираннозаврам, дакотарапторы, тем не менее, сумели занять свою собственную экологическую нишу среднеразмерных хищников, и их короткое существование на исходе мезозоя стало последним свидетельством существования гигантских рапторов, одних из самых смертоносных хищников в истории Земли.

Рисунок © Emily Willoughby с сайта emilywilloughby.com.

Анна Новиковская

-

А вот у меня с детства была мысль, что эти смешные передние маленькие лапки - очень странная, нелепая и не имеющая в современности никаких аналогов штука, и всегда всех вокруг спрашивал, уж не крылья ли это? Больно похоже было на кур, как их продавали раньше, ощипанными и неразделанными: здоровые крепкие ноги и жалкие "ручонки".

И теперь я с бОльшим оптимизмом продолжаю надеяться, что и тираннозавр рекс вскоре станет крылатым))

Оперение могло появиться для сохранения тепла в период холодных ночей, особенно при насиживании кладки яиц. А, вот, появление оперения, как элемент украшательства, менее вероятно - никто не станет приобретать и отращивать для этого совершенно новый, уникальный по своим свойствам орган (а, главное свойство перьев - это их превосходные теплоизоляционные характеристики), тем более во всем многообразии видов одновременно. Для этого, скорее, будет использован уже существующий и, возможно, малоиспользуемый по прямому назначению, и, скорее, не одинаково для различных видов. В т.ч. уже существующие перья, но используемые для утепления.

Последние новости

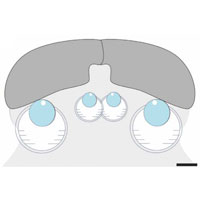

Сравнение размеров трех крупнейших родов дромеозаврид. Слева направо: ахиллобатор, дакотараптор, ютараптор. Человеческий силуэт приведен для масштаба. Рисунок с сайта en.wikipedia.org