Амборелла волосистоножковая

На фото — нежные цветки, которые кажутся состоящими из одних лишь тычинок. Это мужские цветки амбореллы волосистоножковой (Amborella trichopoda), одного из самых примитивных цветковых растений, эндемика острова Новая Каледония. Семейство амборелловых, единственным представителем которого является амборелла волосистоножковая, представляет собой сестринскую группу для всех остальных современных цветковых растений. Оно возникло около 160 миллионов лет назад. Знаменитый ботаник Армен Леонович Тахтаджян писал: «Амборелла — один из самых замечательных живых ископаемых» (см. статью Гражданин мира растений (Армен Леонович Тахтаджян)).

Амборелла представляет собой вечнозеленый раскидистый кустарник или небольшое деревце высотой до восьми метров. Кремово-белые цветки собраны в кистевидные соцветия до 2,5 см длиной в пазухах листьев, обычно в соцветии по пять цветков.

Ветка амбореллы. Фото © Scott Zona с сайта flickr.com, оранжерея Флоридского международного университета в Майами, США, 17 декабря 2010 года

Амбореллу описал как вид французский ботаник Эрнест-Анри Байон в 1869 году по мужскому растению (амборелла — двудомное растение). Женское растение описали только 80 лет спустя, в 1948 году, американский ботаник Ирвинг Видмер Бейли и индийский ботаник Бангалор Гундаппа Лакшминараяна Свами (B. G. L. Swamy).

Женские цветки имеют диаметр 3–5 мм, у них семь или восемь листочков околоцветника (такой околоцветник, листочки которого не дифференцированы на лепестки и чашелистики, носит название простого) и от четырех до шести плодолистиков. Также в женских цветках бывает от одного до трех стаминодиев — стерильных тычинок.

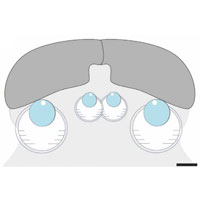

Мужские цветки до 4–5 мм в диаметре, с 6–15 листочками околоцветника, 10–14 спирально расположенными тычинками, которые постепенно уменьшаются к центру. Треугольные пыльники на коротких широких нитях.

Женский (слева) и мужской (справа) цветки амбореллы. В женском цветке заметен один стаминодий. Фото © Katja Rembold, Eberhard Fisher и © Wilhelm Barthlott из статьи B. Große-Veldmann et al., 2011. Amborella trichopoda — cultivation of the most ancestral angiosperm in botanic gardens

Неопределенное и варьирующее число отдельных элементов, расположенных спирально, служит признаком примитивности цветка.

Мужской и женский цветки амбореллы. Длина масштабного отрезка — 1 мм. Фото из статьи M. Buzgo, P. S. Soltis, D. E. Soltis, 2004. Floral Developmental Morphology of Amborella trichopoda (Amborellaceae)

Женские цветки функционируют от одного до почти трех дней, мужские — от четырех до пяти дней. Опыляют амбореллу в основном жуки и немного ветер. Жуки питаются пыльцой, но часть прилипает к ним и переносится на другой цветок. Стаминодии женских цветков привлекают опылителей, имитируя тычинки с пыльцой. Плоды мелкие, 5–7 на 5 мм, яйцевидные, красные при созревании и безвкусные.

Спелые плоды амбореллы. Фото © Pierre-Louis Stenger с сайта inaturalist.org, Новая Каледония, 13 ноября 2021 года

Еще одна примитивная черта амбореллы состоит в том, что в ее ксилеме водопроводящими элементами, как и у папоротников, служат трахеиды — одиночные клетки с порами в клеточной стенке, через которые вода поступает из одной трахеиды в другую. Ксилема амбореллы лучше проводит воду, чем ксилема других растений с трахеидами, однако с растениями, у которых есть более продвинутые сосуды, ей не сравниться. Сосуды более широкие, они многоклеточные, с частично или полностью отсутствующими клеточными стенками между клетками, благодаря чему вода на своем пути встречает меньше сопротивления.

Основоположник эволюционной теории Чарльз Дарвин называл происхождение цветковых растений «отвратительной тайной» (an abominable mystery), так как слишком стремительно шла их эволюция. Одной из разгадок считается удвоение генома (дупликация или полиплоидия) древнего цветкового растения, которое и послужило катализатором эволюции. Кстати, аналогично развивались события у позвоночных животных, к которым принадлежим мы с вами: на ранних этапах своей эволюции они претерпели две полногеномные дупликации (см. Функциональный анализ генома ланцетника проливает новый свет на эволюцию позвоночных, «Элементы», 26.11.2018). Сравнение генома амбореллы с геномами других цветковых растений показало, что, действительно, диверсификации цветковых растений предшествовала дупликация древнего генома. У амбореллы не нашли свидетельств удвоения генома, которое есть у растений из сестринской ей группы, геномы которых отсеквенированы.

Филогенетическое древо растений (от мхов до семенных), звездочкой отмечена дупликация генома; женские цветки амбореллы и ее ареал. Изображение из статьи Amborella Genome Project, 2013. The Amborella Genome and the Evolution of Flowering Plants

Изучение митохондриального генома амбореллы также выявило интересные вещи: в нем есть почти полные геномы, унаследованные от мхов и зеленых водорослей путем горизонтального переноса генов. Это и неудивительно: амборелла растет в горных тропических лесах с обилием эпифитов, включая мхи, лишайники и цветковые растения. Дает ли перенос генов какие-то преимущества амборелле, пока непонятно.

В заключение хочется отметить, что неспроста такое уникальное растение обитает именно в Новой Каледонии. На этом острове эндемичны 76% видов растений, это пять семейств и 108 родов. Растения колонизировали этот остров после его появления из моря около 37 миллионов лет назад и сохранились на этом изолированном участке суши как в заповеднике. Остров богат не только на эндемики среди растений, но и среди животных: например, там обитает необычная птица кагу, единственный представитель своего семейства (см. Птицы кагу научились выживать на почвах, загрязненных тяжелыми металлами, «Элементы», 07.04.2015), и знаменитый умник и умелец среди птиц — новокаледонская ворона (см. Какаду Гоффина понимают, какие орудия нужны им и их товарищам, «Элементы, 01.12.2021).

Фото © Scott Zona с сайта en.wikipedia.org, оранжерея Флоридского международного университета в Майами, США, 28 ноября 2008 года.

Юлия Михневич

Последние новости

Место амбореллы на филогенетическом древе семенных растений. Семейство амборелловых является сестринской группой всем остальным цветковым растениям. Эвдикоты — группа, в которую входят большинство двудольных растений. Изображение с сайта en.wikipedia.org