Молочко дискуса

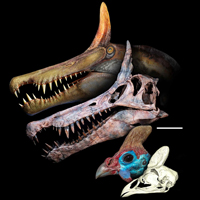

На фото — пара рыб из рода дискусов (Symphysodon). Присмотритесь внимательнее к одной из них — возле плавника заметны мальки. Находятся они так близко к рыбе не случайно. Дело в том, что они питаются слизью, которая выделяется на коже родителя, совсем как детеныши млекопитающих питаются молоком матери. Кстати, эту слизь так и называют — «молочко дискуса» (discus milk). Некоторые ученые даже считают, что по своему родительскому поведению рыбы-дискусы больше похожи на птиц или млекопитающих, чем на рыб.

Дискусы относятся к семейству цихлид и обитают в бассейне Амазонки, также это популярные аквариумные рыбы. В роде выделяют три вида: обыкновенный дискус (Symphysodon discus), равнополосый дискус (Symphysodon aequifasciatus), зеленый дискус (Symphysodon tarzoo).

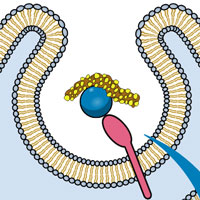

Цихлиды славятся своей заботой о потомстве, они охраняют кладку: строят гнезда либо носят икринки во рту. А дискусы пошли дальше и стали выкармливать мальков своей слизью. Кроме них так же поступают, по одной версии, цихлиды рода Uaru, в котором всего два вида, по другой — до 30 видов цихлид. В любом случае, кормление слизью присуще только цихлидам. Самка дискуса мечет икру на различные поверхности вроде камней и водорослей, оба родителя охраняют кладку. Вылупившиеся мальки первое время остаются прикрепленными и питаются за счет желточного мешка, а на четвертый день начинают плавать. Тогда-то и наступает пора кормиться родительской слизью.

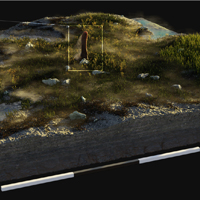

Мальки и молодь дискуса. a — вылупившийся из икринки малек; b — однодневный малек; c — двухдневный малек; d — трехдневный; e — четырехдневный; f — шестидневный; g — возраста 12 дней; h — 18 дней; i — 26 дней; j — 35 дней. Длина масштабного отрезка — 1 мм. CG — цементные железы, которые используются мальками на ранних стадиях развития для прикрепления к разным поверхностям, они исчезают примерно к шестому дню; Y — желточный мешок. Рисунок из статьи S. Satoh et al., 2016. Morphological and behavioral ontogeny in larval and early juvenile discus fish Symphysodon aequifasciatus

Кормят потомство оба родителя, но первую неделю мальки находятся возле самки, потому что она достаточно агрессивно реагирует на самца. Но затем она подпускает его к потомству, и забота становится примерно равноправной, а передают рыбы-родители друг другу мальков, близко подплывая друг к другу и своеобразным движением тела стряхивая их. У мальков к четвертому дню развития формируются толстые губы, которые помогают эффективно захватывать слизь, они буквально откусывают ее с поверхности тела родителя и продолжают так питаться в течение месяца.

Пара дискусов кормит своих мальков в возрасте шести дней, а затем и двух недель. Хорошо видно, как один родитель стряхивает мальков на другого

Начиная с третьей недели родители уже начинают оставлять мальков одних, приучая их искать пищу самим и отвыкать от питания слизью. По всей видимости, рыбки переходят с питания «молочком» на питание уже привычным для взрослых рыб перифитоном, зоопланктоном, насекомыми, когда у них полностью формируются плавники. Соответственно, они могут сами питаться, гнаться за добычей и при необходимости спасаться от хищников.

Наблюдение за ростом мальков с вылупления до двух месяцев

Слизь секретируется клетками эпидермиса под влиянием гормона пролактина, того же, что у млекопитающих отвечает за секрецию молока, а у голубей и фламинго — за выработку «птичьего молочка» (см. картинку дня «Кровь» с молоком). В экспериментах было замечено, что мальки, которые кормятся слизью, растут быстрее, чем те, у которых она в рационе отсутствует. Когда рыбы начинают кормить свое потомство, состав их слизи меняется (напомним, что кожа рыб всегда покрыта слизью, которая защищает рыб от патогенов). В ней становится больше белков, аминокислот, пролактина, гормона роста, тироксина и, возможно, кортизола (но только у аквариумных рыб, а не диких), а также антител (конкретно — иммуноглобулинов M). Ученые даже проводят аналогию: млекопитающие получают иммунитет через молоко матери, а мальки дискусов получают его через слизь. Кроме этого, по всей видимости, слизь снабжает мальков ионами натрия, калия, кальция, хлора, которые важны для осморегуляции. И наконец, из родительской слизи мальки получают полезных бактерий-симбионтов, которые заселяют их кишечник и помогают переваривать пищу во взрослой жизни. Ну правда же, всё как у млекопитающих!

Фото © Bernd Wilkens с сайта flickr.com, 4 апреля 2014 года.

Надежда Потапова

-

Опаньки! :О

Чуть более месяца назад я приставал к Сергею Ястребову с моими дурацкими "фантазиями" про структуру кожи у поролеписа (https://elementy.ru/kartinka_dnya/1429/Porolepis). А тут - эвона как!

Мог ли поролепис так же кормить свой молодняк?.. Каково строение секреторных образований у дискуса??..

-

Вот не знаю, связано ли это как-то, но на видео родители в облаке своих мальков почти неподвижны,и как только чуть быстрее двинутся - так детки отстают и к соседнему, менее подвижному родителю переплывают.

Если и впрямь так, два предположения делаю:

1. мальки вовсе не умеют быстро плавать, и тут что-то как-то может быть завязано на наличие плавников;

2. обстановка в живой природе должно быть такова, чтоб неделю можно практически не двигаться - врагов нет, еда есть.

Реально такое?-

Глядя на эту диковину из-за бугра и рассуждая чисто логически, у меня получилось следующее. Система "молочко-плавники" не могла возникнуть скачком, в ходе одной мутации. Значит, процесс был длительным. Однако, периоды, когда еда есть, а врагов нет, эволюция надолго не допускает. Собственно, враги и есть двигатель эволюции. И чем больше врагов, тем разнообразнее приспособительные находки. Получается, что сначала молодняк дискусов был, как и все цихлиды, с плавниками, то есть, мог отплывать от родителей. А там - ам, т.к. слишком много вокруг хищников. Выживали только те, кто не отплывал. Но как же им питаться? Сначала они стали обкусывать всякие наросты на родительских телах, что спровоцировало выработку молочка, а потом эволюция дала преимущество тем младенцам, которые сначала отращивали спецгубы, пусть и в ущерб развитию плавников. Как-то так.

-

Последние новости

Одиннадцатидневные мальки дискуса кормятся слизью родителя. Фото © Valter França с сайта flickr.com, 13 июня 2014 года