Эволюция по Вёзе

Где проходит граница между химией и биологией? Это законный вопрос: все биологические структуры состоят из молекул, изучать которые приходится обычными химическими методами. Очевидно, химическая система «переходит в ведение» биологии в тот момент, когда она начинает эволюционировать. Чтобы стать биологическими, химические объекты должны обладать четырьмя свойствами: (1) самовоспроизведение, (2) наследственность, (3) изменчивость и (4) конкуренция за субстрат. При совпадении этих четырех условий автоматически запускается естественный отбор и начинает работать механизм эволюции, вскрытый когда-то Чарльзом Дарвином (лучшее современное описание этого механизма можно найти в книге Ричарда Докинза «Слепой часовщик»). Согласно официальному определению НАСА, «жизнь — это самоподдерживающаяся химическая система, способная к дарвиновской эволюции» (S. A. Benner, 2010. Defining life). Важно заметить, что, например, вирусы по этому определению безусловно относятся к живым существам. Живая материя вовсе не обязана состоять из сложных структур наподобие клеток. И есть причины считать, что такие структуры были далеко не первой ступенью ее развития.

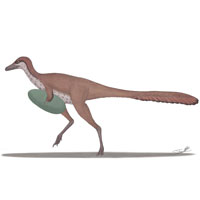

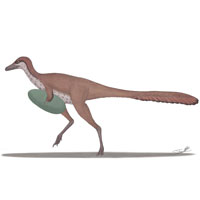

На картинке — эволюция древней жизни, как представлял ее великий биолог Карл Вёзе (Carl Richard Woese; 1928–2012). Именно Вёзе в свое время показал, что все живые организмы, состоящие из клеток, входят в три большие группы, называемые доменами: бактерии, археи и эукариоты. Но с этих ли существ началась история жизни на Земле? Вёзе был уверен, что нет. Первыми «субъектами» эволюции были репликаторы — молекулы, способные к синтезу собственных копий (скорее всего, вначале это были молекулы РНК). Древние репликаторы быстро эволюционировали, зачастую образуя при этом комплексы с другими молекулами — РНК, белками и липидами. В результате возник огромный мир изменчивых вирусоподобных частиц, которые к тому же постоянно обменивались между собой несущими информацию фрагментами репликаторов, то есть генами. Несколько позже появились молекулы ДНК, отличавшиеся от РНК более высокой химической устойчивостью; это было приспособление для длительного хранения генетической информации. Устойчивость ДНК позволила живым организмам достичь дарвиновского порога (Darwinian threshold) — момента, когда интенсивность привычной нам вертикальной передачи генов (от предков к потомкам) начала значительно превышать интенсивность столь же древнего горизонтального переноса генов (между любыми организмами независимо от родства). Только после этого жизнь распалась на генетически замкнутые системы, которые называются биологическими видами. В процессе эволюции биологические виды, как правило, увеличиваются в числе и расходятся, но иногда они могут и сливаться. Слияние видов, в данном случае в форме вселения одной клетки внутрь другой (эндосимбиоз), было важной частью процесса возникновения эукариот — организмов с клеточными ядрами.

Переход дарвиновского порога был связан с резким падением генетической температуры — гипотетического параметра, отражающего среднюю скорость хаотичных изменений в совокупностях генов. Вёзе сравнивал это событие с фазовым переходом в физических системах, который происходит, например, при кристаллизации. На заре жизни генетическая температура была очень высока; чтобы сделать возможным появление таких устойчивых структур, как клетки и виды, она должна была сильно понизиться. По мнению Вёзе, приблизительно в момент перехода дарвиновского порога возник так называемый «Лука» — последний общий предок всех клеточных форм жизни (LUCA, last universal cellular ancestor; см. H. Philippe, P. Forterre, 1999. The rooting of the universal tree of life is not reliable). Причем возможно, что он сам полноценной клеткой еще не был.

Только после дарвиновского порога появляется возможность изображать ход эволюции жизни в виде эволюционного древа; хотя в сложных случаях это древо все равно трансформируется в сеть. От «Луки» произошли бактерии и археи. А еще через пару миллиардов лет симбиоз между бактериями и археями привел к появлению эукариот — сложных организмов, в число которых входят растения, грибы и животные.

Иллюстрация из статьи: E. V. Koonin, 2014. Carl Woese's vision of cellular evolution and the domains of life (с изменениями).

Сергей Ястребов

-

Синий кружок и красный прямоугольник в основании дерева поменяйте местами.

>Важно заметить, что, например, вирусы по этому определению безусловно относятся к живым существам.

Важно заметить, что в наиболее общем и в то же время строгом определении вирусы (и остальные облигатные симбионты) относятся к живым существам ровно в той же степени, что и самцы многоклеточных: и те и другие к автономной репликации - без участия других живых систем - не способны. ;~]

>Только после этого жизнь распалась на генетически замкнутые системы, которые называются биологическими видами.

У прокариот понятие вида таки остаётся весьма условным. Появление настоящих видов следует датировать не ранее чем у эукариот. Если не у билатерий. А то и вообще у позвоночных, если про вольбахий и пр. эндосимбионтов вспомнить. Про вирусов же в данном случае лучше не вспоминать - иначе плацентарные тоже окажутся одним видом с тем ретровирусом, что им peg10 подарил.-

-

Прокариотов - да, этого никто и не отрицает. Прокариоты - это нормальные клетки и они находятся выше дарвиновского порога (и на схеме тоже, посмотрите).

UPD. А, отрицают, в смысле возражают (пропустил этот коммент). Ну вот про реальность видов у прокариот у меня нет профессионального мнения. Вёзе исходил из того, что они пусть и генетически размыты, но все-таки достаточно устойчивы, чтобы считать их видами.

-

-

-

Я не могу там ничего поменять местами, это рисовал Кунин. Мое дело было перевести подписи и дать комментарий.

Последние новости