Грибы курильщика

На фото — не импровизированная пепельница, и лесным пожаром эти окурки не грозят. Это грибы Camillea leprieurii из семейства Xylariaceae. Точнее, это стромы — сплетения стерильного мицелия, в которые погружены плодовые тела гриба — грушевидные перитеции. В перитециях созревают споры полового размножения — аскоспоры, наружу они выходят через отверстия на вершине стромы — остиолы. Они видны как округлые образования по краям углубления на вершине стромы (кликните по фотографии, чтобы ее увеличить; см. также схему 3 ниже). Стромы C. leprieurii достигают 7,5–38 мм в высоту и 2,5–4,5 мм в ширину и часто покрыты сверху белым налетом, что и делает их похожими на окурки или столбики сигаретного пепла.

Этот вид аскомицетов (сумчатых грибов) описал еще в далеком 1840 году Камиль Монтань — французский ботаник и миколог (и, кроме всего прочего, в молодости участник египетского похода Наполеона, а позднее — член-корреспондент Петербургской академии наук). Видовое название leprieurii было дано в честь исследователя Французской Гвианы Франсуа Лепрье, который первым обнаружил этот необычный гриб. Первоначально Монтань отнес гриб к роду Hypoxylon — Hypoxylon leprieurii, — но девятью годами позднее перенес его в род Camillea, названный в честь него самого «отцом микологии» Элиасом Магнусом Фрисом (не путать с родом растений Camellia, к которому относится, например, чай — Camellia sinensis).

Строма гриба Camillea cyclops, тоже описанного Монтанем (см. схему 4 выше). Амазонский дождевой лес, Эквадор, 2002. Фото © Jens Petersen с сайта mycokey.com

Стромы характерны для многих аскомицетов, например для энтомопатогенных грибов из рода Cordyceps (см. картинку дня Кордицепсы, паразиты беспозвоночных). Camillea leprieurii может формировать стромы двух разных типов — характерные, цилиндрической формы, и совершенно непримечательные распростертые.

Стромы Camillea leprieurii двух типов — «окурки» и округлые черные пятна — на одной ветке. Фото с сайта inaturalist.org

Вдобавок к этому на молодых стромах может формироваться еще и бесполое (анаморфное) спороношение, отдаленно напоминающее плесневые грибы Aspergillus. Раньше эту «плесень» причисляли к роду Xylocladium — для грибов это частая история, когда сильно различающиеся внешне стадии развития гриба (половые и бесполые) относили к разным родам; сейчас наводить порядок помогают молекулярные методы. Именно споры бесполого размножения (конидии) и образуют беловатый налет на поверхности стром. Таким образом, один вид гриба может иметь сразу три вида спороношений, разных по строению.

Стромы Camillea leprieurii. «Плесень», которой они покрыты, — это анаморфы, споры бесполового размножения. Амазонский дождевой лес, Эквадор, 2002. Фото © Jens Petersen с сайта mycokey.com

Как и многие другие представители семейства Xylariaceae, C. leprieurii относится к факультативным паразитам растений. Поражая деревья, этот гриб вызывает у них белую гниль (см. картинку дня Древесная гниль), разрушая лигнин, один из двух основных компонентов древесины (помимо целлюлозы). Впрочем, чаще гриб не приносит заметного вреда деревьям, длительное время существуя только в форме небольших колоний мицелия внутри растительных тканей. После того как дерево по тем или иным причинам погибает, гриб продолжает существовать на нём как сапротроф, питаясь мертвыми древесными остатками. Время от времени под поверхностью коры начинают формироваться стромы, необходимые грибу для размножения и дальнейшего распространения. Стромы постепенно увеличиваются в размере, пробивают кору и оказываются на поверхности, где и заканчивается процесс формирования плодовых тел и спор.

Стромы Camillea leprieurii с остатками коры, под которой грибы начинали формироваться. Внизу справа видна молодая строма, которая только начала расти из-под коры. Фото © Geoff Gallice с сайта flickr.com

Представители рода Camillea — грибы преимущественно тропические. Больше всего их встречается в Южной Америке. Тем не менее многих родственников этих «грибов-окурков» можно встретить и в наших краях. К ним относятся, например, грибы из родов Xylaria, Daldinia и Biscogniauxia.

Бисконьезия средиземноморская (Biscogniauxia mediterranea). Распространена по всей Европе, включая Россию. Образует распростертые черные стромы на мертвых растительных остатках. Род Biscogniauxia — ближайший к Camillea и образует вместе с ним монофилетичную группу. Фото © tombigelow с сайта inaturalist.org

Фото © André Cardoso с сайта flickr.com.

Фёдор Бортников

-

Первоначально Монтань отнес гриб к роду Hypoxylon... но девятью годами позднее перенес его в род Camillea, названный в честь него самого «отцом микологии» Элиасом Магнусом Фрисом

Оч сложная для меня фраза оказалась. Перечитывал раз пять, чтоб разобраться, кто когда что и как назвал, но так и остался осадочек.

Вышло, что

первый назвал род в честь второго,

а этот самый второй перенес в этот, открытый первым, род

гриб, открытый им, вторым.

Так это какое-то удивительное совпадение, что гриб оказался из недавно (9лет как) никому неведомого рода?

Или перетаскивание грибов из рода в род -дело обыденное и для грибоведа плёвое, только личными соображениями регулируемое?)

Еще вопрос: отчего сказано, что эти штуки из "стерильного мицелия"? Что здесь значит слово "стерильный"? В бытовом смысле? - в нем нельзя найти ни одной чужой живой клеточки и даже вирусика? или это термин в грибознании означает что-то иное?

И еще вопрос задам, как грибник: эти палочки съедобные?))

(И еще вопрос - уже к авторам здешнего редактора постов:

Отчего после редактирования-исправления уже выложенного постика я не первый раз замечаю, что в нем возникают совершенно неожиданные и странные добавки - например сейчас внутри цитаты после однобуквеннных предлогов какие-то последовательности из 4х знаков, начинающаяся с &... )-

В 1840 году Монтань описал новый вид Hypoxylon leprieurii, назвав его в честь Лепрье (при этом сам род Hypoxylon уже существовал с 1791 года). В 1849 году Фрис описал новый род Camillea (назвав в честь Камиля Монтаня) и переместил Hypoxylon leprieurii (и некоторые другие виды Hypoxylon) в новый род (т.е. Фрис не открыл новые организмы, а иначе классифицировал уже описанные). Фриса не зря зовут "отцом микологии", он очень много сделал для систематики грибов. Могу предположить, что он просматривал южноамериканские коллекции разных видов Hypoxylon и понял, что некоторые из них значимо отличаются и можно создать для них отдельный род.

Систематика - наука очень динамичная, и "перетаскивание" из рода в род и в 1849 году, и сейчас остается делом обыденным. Можно вспомнить, что, например, когда-то давно, в 1694 году существовал род "гриб" (Fungus), который, конечно, не сохранился до наших дней. Все его представители были перенесены в другие таксоны по мере их открытия и описания.

Возвращаясь к вашему вопросу, с 1840 по 1849 уже "знали в лицо" некоторых представителей будущего рода Camillea, но еще не догадывались (или руки просто не доходили приглядеться), что они могут быть выделены из Hypoxylon в отдельный род.

Далее. Стерильный мицелий в микологии - это мицелий, не образующий спороношения, т.е. не связанный с образованием спор, "бесплодный".

Ну и последнее. Из-за своей очень плотной консистенции этот гриб, как и его "родственники" в пищу не употребляется.

-

Последние новости

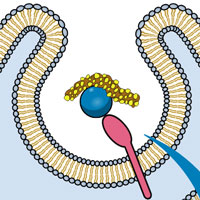

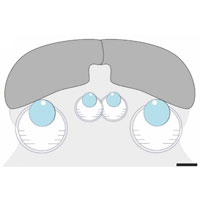

Camillea leprieurii (слева, 3) и C. cyclops (справа, 4): g, k — строма, h, l — верхняя часть стромы в разрезе, видны отдельные перитеции, i, m — вид стромы сверху, черные точки — остиолы, через которые аскоспоры выходят из перитециев. Фрагмент из публикации C. Montagne, 1840. Seconde centurie de Plantes cellulaires exotiques nouvelles