«Рукотворный» шелк

Кажется, что эти несчастные насекомые попались на обед пауку. Но нет, паутину они сплели сами. Это эмбии, отдельный отряд насекомых, родственный палочникам. Большую часть жизни они проводят в шелковых домиках-лабиринтах, которые строят в прямом смысле слова своими «руками»: прядильный аппарат находится у них прямо в члениках передних лап (у пауков паутинные железы находятся на заднем конце тела, а у шелкопрядов — на переднем). Форма тела эмбий идеально подходит для перемещения по длинным ходам: эти насекомые бескрылые (кроме взрослых самцов), обтекаемые и очень гибкие, с довольно нежным тельцем.

Эмбии распространены преимущественно во влажных тропиках и субтропиках, но встречаются и в более аридных зонах. По меркам энтомологов, эта группа сравнительно небольшая, известно всего 360 видов, но, возможно, еще много неизученных видов скрывается в тропических лесах. В Крыму и на Северном Кавказе обитает всего один вид — средиземноморская, или реликтовая, эмбия (Haploembia solieri).

Как видно на главном фото, разветвленная сеть тоннелей принадлежит не одному насекомому: эмбии живут небольшими колониями-семьями, обычно состоящими из самок и их потомства, при этом эусоциальность у них не развита. Крылатые самцы живут недолго, поскольку не питаются и умирают вскоре после спаривания, но зато они единственные могут перемещаться на сколько-то значительные расстояния. Впрочем, эмбии особенно и не стремятся за пределы своего пряденого домика — он и жилище, и убежище от врагов, и еды там тоже вдоволь. Кормятся они на листовой подстилке, основу рациона составляют водоросли и лишайники, но и каннибализм нередок — случается им пообедать собственным потомством, нечаянно подвернувшимся на голодный желудок.

Тоннели распространяются вширь по мере того, как их обитатели ищут себе свежую пищу, старые зоны ближе к центру служат укрытием и местом для откладывания яиц. Одни виды эмбий выстраивают галереи целиком из паутины, другие склеивают ею различный субстрат. Шелк выделяют все — самки, самцы и нимфы.

Основой для колонии может служить не только кора дерева или листовая подстилка. Некоторые виды эмбий строят свои туннели прямо на скалах. Фото © Jordan de Jong с сайта flickr.com, Mutawintji National Park, восточная Австралия

Шелкоотделительные железы есть у 23 групп насекомых, пауков и еще у нескольких видов членистоногих (клещи, ложноскорпионы). Но только три из этих групп развили в себе способность прясть полотно из выделяемых нитей: собственно, эмбии, перепончатокрылые и бабочки. Эмбии плетут шелк всю жизнь, в то время как многие группы насекомых выделяют паутину только в особых случаях — для откладки яиц или постройки кокона. Эмбии выделяют самую тонкую шелковую нить среди всех насекомых — 90–100 нм в диаметре (примерно в 170 раз тоньше самых тонких человеческих волос).

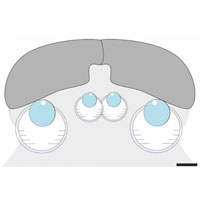

Расположение паутинных желез на передних конечностях у эмбий уникальное. Вздутые базальные тарзомеры (tarsomeres) — сегменты лапок — передних ног покрыты волосковидными выростами, выделяющими паутину. На каждой из ног до полутора сотен желез. Каждая состоит из полого резервуара для хранения шелкового секрета и окружающей его синцитиальной ткани, имеет свой собственный проток, открывающийся на кончике кутикулярного выроста на нижней поверхности членика. Паутинные железы эмбий, по одной из теорий, произошли от хемосенсорных (вкусовых чувствительных) сенсилл.

Передние ноги эмбии, вид снизу. Видны волоски — кутикулярные выросты, через которые выделяется секрет паутинных желез. Фото с сайта kged.org

Секрет железы поступает в канал под действием внешнего давления — стоит насекомому коснуться поверхности, как из лапки начинают тянуться нити паутины (см. видео). Этот процесс запускается любым случайным прикосновением, что накладывает определенные сложности на передвижение. Чтобы быстро убежать от хищника, эмбии используют задний ход и перемещаются так гораздо быстрее, чем двигаясь в прямом направлении (см. видео). Прядильные конечности они держат на весу, отталкиваясь только краем лапки (как если бы человек при ходьбе опирался на запястье).

Трёхмерная реконструкция лапки средиземноморской эмбии (Haploembia solieri), полученная микрокомпьютерной томографией (компьютерная томография высокого разрешения — до микрон или нанометров). A — шелкопрядный аппарат в переднегрудном тарзомере. B — железа с выводным протоком. C — схематичное изображение железы. bta — базальный тарзомер (членик лапки); cc — «канальный резервуар»; dc — проток; glt — ткань железы; res — резервуар железы; se — кутикулярный вырост. Изображения из статьи S. Büsse et al, 2015. The spinning apparatus of webspinners — functional-morphology, morphometrics and spinning behaviour

Шелковые домики защищают не только от хищников, но и от воды, в которой насекомое может легко утонуть. Структура белка изменяется под действием влаги, не позволяя каплям воды проникнуть дальше самого верхнего слоя волокон. Ученые с помощью сканирующего электронного микроскопа засняли контакт капли воды с поверхностью шелка. Видно, что шелк эмбий представляет собой гидрофобную поверхность, на которой капля воды сидит, как на лепестке розы. Шелковые волокна облачены в гидрофобный липидный слой и образуют слабосплетенное слоистое полотно. Нити под действием контакта с водой стягиваются в супер-липкие участки, удерживающие каплю на поверхности с большим углом соприкосновения. Наблюдаемый эффект очень похож на эффект лотоса (см. картинку дня Эффект лотоса), но капли не скатываются с поверхности, а прилипают к ней.

Оптические и крио-СЭМ (см. Криоэлектронная микроскопия) фотографии капли воды на поверхности шелкового полотна Antipaluria urichi. A — угол контакта капли воды с шелком — 150,1°. B — капля воды нанесена вверх ногами на шелк. C — схематическое изображение показывает положение капли при крио-СЭМ. D — замороженная капля на поверхности шелка эмбий (выделенное красным квадратом увеличено), видно, что капля лежит только на верхнем слое шелковых волокон. Фото из статьи T. M. Osborn Popp et al., 2016. Surface and Wetting Properties of Embiopteran (Webspinner) Nanofiber Silk

Такие удивительные свойства шелка, несомненно, вызывают интерес ученых, которые рассматривают возможности применения этой технологии. Использовать природный материал напрямую, как это научились делать с коконами шелкопрядов в текстильной промышленности, пока не смогли. Но наблюдения за структурой шелка эмбий могут помочь созданию искусственных волокон с высокой адгезией к воде, для чего перспективным выглядит метод электроспиннинга.

Устройство колоний эмбий и их паутины. Показаны особенности движений этих насекомых

Фото © Sergei Bikowski с сайта flickr.com.

Виктория Москаленко

-

Поразительно!

Чего только не бывает!

И капля у них отчего-то не соскальзывает, прилипает, хотя и шариком стоит, не впитывается! И паутина сразу тысячей нитей выходит, и живут затворниками, но не где-либо, а собственноручно построенном домике...

Только неясности остались у меня лично:

1) Если перемещаются только мужички - откуда берутся новые домики? Ведь в них живут самки, которые сами никуда не уходят. Эсли так, самцы б только "перекрестно опыляли" соседние паутинные лабиринты, а сами лабиринты могли бы быть вечными, возникновение новых только "отпочковыванием" могло осуществляться (если б один разрастался, а потом "разрывался" и каждая часть при достройке и обновлении отодвигалась от соседней).

Не приносит же крылатый самец с собой самку, чтоб на пустом новом месте начать строить новый дом? Или таки иногда да?

2) что за враги у этих существ, что достаточно немного паутины, чтобзащититься? Мне кажется, любая птичья мелочь, будучи хоть чуть голодной, запросто прорвет эту защиту носами.

3) почему при такой липкости паутины - вода прилипает даже - никто в нее не ловится? Она, кажется мне, должна постоянно замусориваться совершенно ненужными хозяевам предметами и существами живыми. Как чистят?

4) И, кстати, чем заканчивается для них дождь? Сказано, капля воды не мочит паутину насквозь, но если вода прилипает, она ведь не скатывается. То есть при дожде вся поверхность покроется водой слоем. После этого, наверное, остальная "как с гуся" стекает. Но этот-то слой должен потом как минимум высохнуть, а может быть впитаться куда-то (во внутренние все-таки слои)? А пока он не впитался/высох, в домике должно быть душновато , вентиляция только через входы... А если учесть, что паутина везде одинакова и, значит, попавшая во вход вода там прилипнет к внутренней поверхности коридора, так и захлебнуться недолго... Как это у них там происходит?

Заранее спасибо!)-

Спасибо вам за интересные вопросы! Действительно, про расселение в статье не упомянуто. Основу для новых колоний создает в основном молодь, часть из которой остается жить в родительской колонии, а другая часть расползается и может начать строить новые паутинные лабиринты. Самцы же, долетая до других колоний и спариваясь с самками из них, увеличивают генетическое разнообразие в них.

Основные враги в тропических лесах - муравьи, которые проходят по верху лабиринта, не попадая внутрь, а также другие хищные членистоногие. Для птиц колония тоже достаточно замаскирована, но вполне возможно, что есть виды, специализирующиеся на их поедании.

Поскольку паутина не ловчая, её чистота не так важна, скорее наоборот, эмбии сами налепляют на неё кусочки грунта и мелкий мусор из галерей, расчищая ходы и одновременно маскируя паутину под окружающий субстрат. Живые существа к ней не прилипают.

"Прилипание" капли к поверхности тоже не абсолютное, в дождь они, конечно, постепенно стекают с поверхности тента, и не образуют настолько плотного водяного слоя. Колонии еще строятся на вертикальных стволах или под защитой стволов и пней. Даже во время затяжных ливней, если только вода не проникнет внутрь, насекомым хватит воздуха, так они потребляют его в значительно меньших количествах, чем млекопитающие, например.

-

Достаточно прилепить одного или нескольких спиной к чему-либо, потом коснуться лапок катушкой, и - наматывай себе на эту катушку паутину сколько душе угодно... Или паутина слипается? Так протаскивай ее через тальк!)

Что мешает поступить так просто?

-

Вопрос любопытный. Пока производство, основанное на выращивании тутового шелкопряда, является самым эффективным и простым по количеству получаемого шелка и его качеству. При этом паутинные нити всех остальных насекомых отличаются по структуре и корее всего, менее пригодны для изготовления тканей и нитей, поэтому и не получили практического применения. Но возможно, что всё еще впереди:)

Последние новости

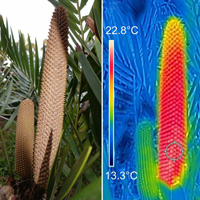

Разнообразие самок эмбий и их шелка. A — слева направо: Metoligotoma pentanesiana (семейство Australembiidae), Archembia n. sp. (Archembiidae), Haploembia tarsalis (Oligotomidae), Macrembia sp. (Embiidae), and Antipaluria urichi (Clothodidae). Длина тела самок варьирует от 1,2 до 2 см. B — шелк Gibocercus sp. (Archembiidae) на коре дерева в Эквадоре, такое листообразное покрытие над трубчатыми маршрутами типично для видов эмбий тропических дождевых лесов. Процарапанная поверхность коры указывает на питание эпифитными водорослями и мхами на её поверхности. C — шелк Pararhagadochir trinitatis (Scelembiidae) в лабораторном контейнере, видны трубчатые галереи. D — Aposthonia borneensis (Oligotomidae) охраняет кладку яиц, скрытую в «ткани» из шелка (в лаборатории). E — вверху: отверстия в шелке Embia nuragica (Embiidae); внизу — отверстие колонии Metoligotoma incompta (Australembiidae) в листовой подстилке. Фото из статьи D. McMillan et al., 2016. Choreography of silk spinning by webspinners (Insecta: Embioptera) reflects lifestyle and hints at phylogeny