Последние выпуски

- Том 86, № 6. Ноябрь-декабрь 2025

- Том 86, № 5. Сентябрь-октябрь 2025

- Том 86, № 4. Июль-август 2025

- Том 86, № 3. Май-июнь 2025

Что определяет распределение полихет в районе Новой Земли?

Проведен сравнительный анализ таксономической структуры полихет побережий двух морей Северного Ледовитого океана в районе архипелага Новая Земля. В исследовании участвовали станции с разными абиотическими условиями – глубиной дна, температурой придонных вод, солености и характеристиками грунта. На основании общности доминирующих видов выделены три фаунистических комплекса, которые не соответствуют строго географическому принципу: два из трех выделенных комплексов объединяют станции с разных побережий Новой Земли. Пониженное видовое разнообразие и продуктивность отмечены в комплексе мелководных станций.

Потепление и изменения климата Земли настолько стали очевидными, что процессы, происходящие в сообществах живых организмов в связи с потеплением климата, заинтересовали не только ученых-биологов. Между тем прогнозы изменений довольно туманны – мы даже не можем понять, хорошо ли нам, тропическим обезьянам (прошу прощения (КП), если кого-то обидела, это художественное упрощение), от того, что на Земле тают ледники и становится теплее в Северном Ледовитом океане? Экосистемы, состоящие из множества компонентов, существуют при действии большого числа факторов, поэтому изменение одного из них влечет за собой не цепь, а сеть неравнозначных изменений. Сколько сообществ, столько и реакций. Понять закономерности можно лишь, набрав достаточное число эмпирических наблюдений. Поэтому так важно отслеживать динамику сообществ в разных регионах Земли.

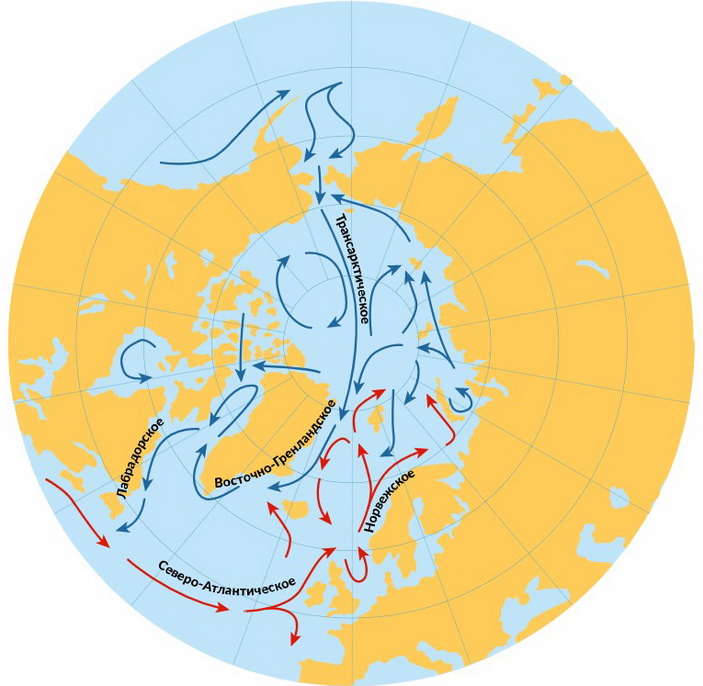

Ученые из Мурманского морского биологического института Российской академии наук (ММБИ) собрали данные для сравнения сообществ полихет в регионе двух морей Северного Ледовитого океана. Целью исследования стало изучение и сравнение состава и таксономической структуры сообществ полихет в прибрежных районах Новой Земли. Это один из фундаментальных кирпичиков в деле оценки каких-либо изменений биоты в акваториях Северного Ледовитого океана. Район исследования это два соседних моря – Карское и Баренцево (заглавная иллюстрация). Несмотря на их соседство, гидрорежимы и климатические условия этих двух морей значительно различаются. Новая Земля экранирует теплое влияние течений из Атлантики и в результате западные и восточные берега архипелага относятся к различным районам атлантической климатической области: незамерзающее Баренцево море – это южный район, а Карское, покрывающееся льдом, – восточный район.

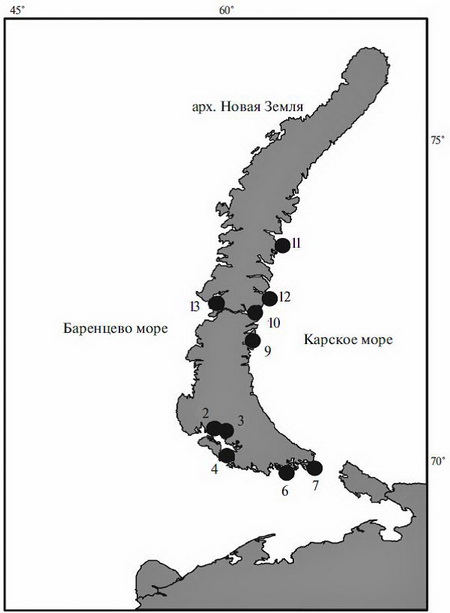

Летом 2022 года в ходе экспедиции ММБИ с борта ледокола “Илья Муромец” были собраны пробы зообентоса. Точки сбора отражены на рис. 1. В пробах определяли таксономический состав полихет, количество особей каждого вида и массу тела полихет. Рассчитывали средние значения биомассы и численности организмов на квадратный метр площади дна. В качестве абиотических факторов учитывали глубину забора пробы, соленость, температуру и характеристики грунта.

Кластерный анализ, проведенный на основе данных по видовому разнообразию, объединил станции (места сбора проб) в три комплекса. Интересно, что комплексы сгруппировались вовсе не по географическому принципу: в первый вошли сообщества со станций №№ 6, 7 и 13, второй - №№ 10, 12, 3, 2; и третий объединил станции №№ 4, 9, 11 (см. рис. 1). Однако внутри комплексов наблюдаются разные условия (глубина, тип грунта, температура, соленость), поэтому на разных станциях преимущество получают разные доминирующие виды.

В первом комплексе отмечено высокое видовое богатство и наличие ярко выраженного доминанта. Причем на станциях №№ 6,7 это детритофаг Spiochaetopterus typicus с Nephtys ciliata и Maldane sarsi в качестве субдоминантов . А вот на мелководной станции №13 доминантом выступает плотоядный вид Nephtys ciliata. Абиотические факторы, определяющие выделение комплекса, по-видимому, более высокие температуры и низкая соленость относительно двух других комплексов. Второй комплекс отличается меньшим видовым разнообразием, биомассой и плотностью поселения по сравнению с первым. Он объединяет по составу доминирующих видов (а именно, плотоядные виды сем. Lumbrineridae g. sp.) две станции с восточного (№№ 10, 12) и две станции с западного побережья (№№2, 3) Новой Земли, т.е. станции из разных климатических районов – южного и восточного (см. заглавную иллюстрацию и рис. 1). Однако виды-субдоминанты у станций разных побережий разные: на восточном побережье это Spiochaetopterus typicus, а на западном – Nothria hyperborea. Третий комплекс состоит из станций с мелководья (20-25 м) обеих побережий Новой Земли. Комплекс характеризуется самой низкой биомассой, пониженными биоразнообразием и степенью доминирования. Второй и третий комплексы различаются по глубине и свойствам грунта. (Кстати, будьте внимательны, в статье перепутаны подписи к осям на рисунке, отражающем результаты канонического анализа соответствий (КП)).

Самым неблагоприятным местообитанием для устойчивого продуктивного сообщества полихет в данном исследовании оказалось мелководье. Третий комплекс, объединивший мелководные станции, оказался самым неустойчивым по видовому составу, наименее разнообразным и продуктивным. Авторы объясняют эту ситуацию тем, что «изменчивые условия прибрежных мелководий (разнообразие грунтов, изменение солености, температуры, повышенная динамика придонных вод, береговой и материковый сток) оказывают сильное влияние на состав и структуру донных сообществ», а процессы переноса осадков доминируют над процессами их образования, что создает неблагоприятные условия и приводит к смене доминирующих видов и снижению биомассы полихет.

Итак, получен одномоментный снимок состояния сообществ полихет, с интересом ждем новых данных для понимания динамики и установления долговременных закономерностей.

Популярные синопсисы