Последние выпуски

- Том 86, № 6. Ноябрь-декабрь 2025

- Том 86, № 5. Сентябрь-октябрь 2025

- Том 86, № 4. Июль-август 2025

- Том 86, № 3. Май-июнь 2025

Роль мезенхимных стромальных клеток в функционировании кроветворных органов

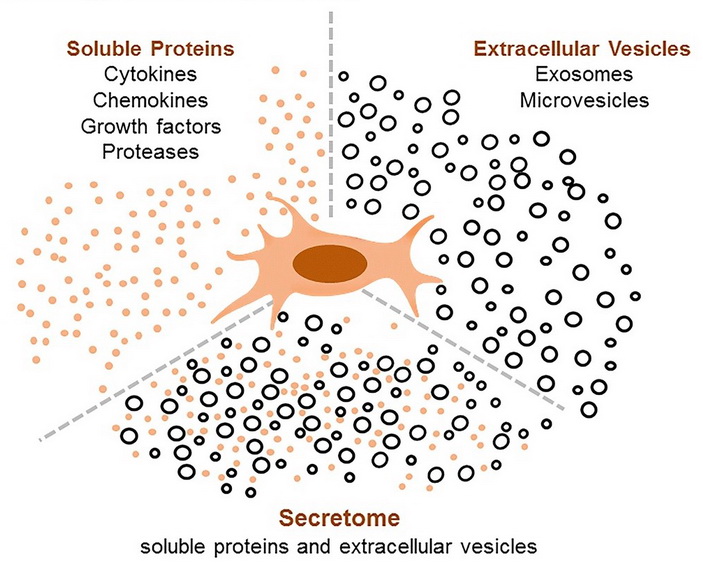

Мезенхимные стромальные клетки (МСК) способны давать начало клеткам жировой, костной, хрящевой и ряда других тканей, а также выделять множество регуляторных молекул, влияющих на выживание, размножение и функционирование самых разнообразных клеток. В статье рассматривается роль МСК в создании условий кроветворения, так называемой кроветворной ниши. МСК выделяют хемоаттрактанты и цитокины – молекулы, регулирующие адгезию, миграцию, выживание, размножение и дифференцировку кроветворных клеток. Они также взаимодействуют с кроветворными клетками путем прямого контакта через мембранные белки и даже способны передавать им свои митохондрии для усиления энергетического обмена. Таким образом, лечение заболеваний системы крови может включать терапевтическое воздействие не только на кроветворные клетки, но и на их микроокружение, в первую очередь на организующие это микроокружение МСК.

В кроветворных органах, таких как костный мозг, происходит образование различных форменных элементов крови из общего предшественника – стволовой кроветворной клетки. Этот процесс регулируется сложным комплексом взаимодействующих между собой клеток и вырабатываемых ими биологически активных молекул, который называется кроветворным микроокружением или кроветворной нишей. Ключевую роль в создании этой ниши играют мезенхимные стромальные клетки (МСК), которые в последнее время рассматриваются как универсальные регуляторы регенеративных процессов. Они способны давать начало клеткам жировой, костной, хрящевой и ряда других тканей, а также выделять множество регуляторных молекул, влияющих на выживание, размножение и функционирование самых разнообразных клеток. В органах кроветворения МСК выделяют хемоаттрактанты и цитокины – молекулы, регулирующие адгезию, миграцию, выживание, размножение и дифференцировку кроветворных клеток. Они также взаимодействуют с кроветворными клетками путем прямого контакта через мембранные белки и даже способны передавать им свои митохондрии для усиления энергетического обмена. Кроме того, потомками МСК являются другие клеточные компоненты кроветворных ниш, тоже вносящие свой вклад в регуляцию кроветворения.

МСК были впервые найдены именно в кроветворных органах (костном мозге, селезенке и тимусе), но сейчас известно, что они распространены по организму очень широко и могут быть выделены и из таких источников, которые к кроветворению отношения не имеют – например, из жировой ткани, толстого кишечника или пульпы зуба. Однако экспериментальные исследования показывают, что МСК из этих органов тоже могут в какой-то степени поддерживать кроветворение – например, в совместной культуре со стволовыми кроветворным клетками или после трансплантации в организм облученной мыши. А значит, способность организовывать кроветворную нишу не уникальна для МСК из органов кроветворения – она может проявиться и у клеток из других источников, если создать им подходящие условия.

В ходе развития организма кроветворение неоднократно перемещается из одного органа в другой. Первоначально стволовые кроветворные клетки появляются у эмбриона в желточном мешке, в области аорты и в плаценте, затем они переселяются в печень, а оттуда – в селезенку и костный мозг. Вероятно, при этом из органа в орган мигрируют и МСК, подготавливая нишу для приходящих следом за ними кроветворных клеток. Очевидно, характеристики этой ниши, а значит, и организующих ее МСК должны отражать особенности кроветворения в разных органах и на разных стадиях развития. Данные большинства исследований указывают на то, что в органах эмбрионального кроветворения (плаценте, печени, селезенке) МСК имеют признаки функциональной незрелости. По сравнению с клетками зрелого костного мозга они активнее делятся и обычно бывают менее способны к дифференцировке в свойственных МСК направлениях, а именно в клетки костной и жировой тканей. Возможно, органные и возрастные различия в свойствах МСК отражают процесс созревания кроветворной ниши в ходе индивидуального развития. В эмбриональный период роль МСК в организации микроокружения может состоять главным образом в выделении регуляторных молекул для кроветворные клеток, а после рождения – в дифференцировке в специализированные компоненты стромы.

С учетом ключевой роли МСК в создании кроветворного микроокружения можно предположить, что многие заболевания, связанные с нарушением кроветворения, обусловлены изменением свойств не только самих кроветворных клеток, но и МСК. Действительно, при таких заболеваниях системы крови, как апластическая анемия, миелодиспластический синдром, острые лейкозы, содержащиеся в костном мозге МСК во многих случаях уменьшаются в числе, имеют сниженную способность делиться, дифференцироваться и выделять цитокины и хемоаттрактанты, необходимые для поддержания стволовых кроветворных клеток. Более того, в экспериментах на клеточных культурах МСК, полученные от пациентов с острыми лейкозами, не только слабо поддерживают нормальное кроветворение, но и способствуют усиленному размножению злокачественно измененных кроветворных клеток – лейкозных бластов. Причинно-следственная связь между состоянием МСК и кроветворных клеток при этих заболеваниях остается не вполне ясной. Вероятно, в одних случаях первопричиной нарушения кроветворения являются изменения в МСК, ухудшающие их способность организовывать кроветворную нишу, а в других эти изменения возникают в изначально здоровых МСК под влиянием мутировавших кроветворных клеток, что, в свою очередь, ведет к прогрессированию заболевания. С учетом вышесказанного стратегия лечения заболеваний системы крови может включать терапевтическое воздействие не только на кроветворные клетки, но и на их микроокружение, в первую очередь на организующие это микроокружение МСК. Возможны два основных подхода к решению этой задачи. Один из них – исправление патологически измененных свойств МСК самого пациента с помощью лекарственных препаратов, которые влияют на активность важных для кроветворения генов. Другой подход – восстановление нормального кроветворного микроокружения путем трансплантации здоровых МСК от донора. Детальное исследование взаимодействий между кроветворными клетками, МСК и другими компонентами ниши позволит не только расширить представления о биологии стволовых клеток и механизмах регуляции кроветворения, но и открыть новые перспективы для лечения заболеваний системы крови.

Читайте на страницах "Журнала общей биологии" о функциях мезенхимных стромальных клеток:1. Локализация и функции мезенхимных стромальных клеток in vivo (Журнал общей биологии,Том 76, 2015. № 2, Март-апрель • Стр. 161–172)

2. Происхождение стволовых кроветворных клеток в эмбриональном развитии (Журнал общей биологии, Том 79, 2018. № 5, Сентябрь-октябрь • Стр. 363–375)

3. Перспективы регенерации мышечной ткани с помощью клеточной терапии (Журнал общей биологии,Том 80, 2019. № 1, Январь-февраль • Стр. 3–13)

4. Влияние стволовых клеток на развитие фиброза печени: перспективы применения клеточной терапии (Журнал общей биологии,Том 81, 2020. № 2, Март-апрель • Стр. 83–95)

5. Циклические изменения женского организма заинтересовали регенеративную медицину (Журнал общей биологии, Том 82, 2021. № 1, Январь-февраль • Стр. 3–12)

Популярные синопсисы