Последние выпуски

- Том 86, № 6. Ноябрь-декабрь 2025

- Том 86, № 5. Сентябрь-октябрь 2025

- Том 86, № 4. Июль-август 2025

- Том 86, № 3. Май-июнь 2025

Жечь или не жечь, вот в чем вопрос

В статье представлены результаты длительного полевого эксперимента по влиянию выжигания сухой травы на альпийских лугах Кавказа. В течение 23 лет исследователи на экспериментальных площадках проводили регулярное раз в 2 года выжигание ветоши. По окончании эксперимента оценили состояние растительного покрова и почвы на опытных и нетронутых огнем контрольных площадках. Оказалось, что регулярный пал в условиях альпийских лугов привел к уменьшению доли злаков и увеличению видового разнообразия растений на опытных площадках. При этом на площадках, подвергавшихся выжиганию, отмечено снижение не только мортмассы, но и биомассы надземных частей растений, хотя число побегов у некоторых растений было значимо больше, чем в контроле. Существенных изменений свойств почвы и содержания в надземной растительной биомассе минеральных веществ не выявлено.

Введение в статье сразу показывает, что вопрос, звучащий в названии моей (КП) заметки, останется без ответа, потому что в экологии не бывает простых решений. Существует множество частных и изрядное число довольно крупных исследований последствий пожаров в экосистемах. Результатом научных изысканий стало понимание того, что влияние пожаров на разные растительные сообщества очень велико и… разнообразно. Было бы интересно узнать, есть ли исследования, которые анализируют факторы, определяющие ту или иную (иногда противоположную) реакцию экосистемы на прохождение огня, но в этой статье такие публикации не упоминаются.

Травянистые биомы подвергаются пожарам при условиях пониженной влажности и накопления ветоши (отмерших растений). Пожары в тундре вызывают долговременное (более 10 лет) снижение показателя покрытия для вечнозеленых кустарничков, мохообразных и лишайников, хотя для определенных видов кустарничков, например для голубики, этот показатель возрастает. Увеличивается глубина протаивания вечной мерзлоты, последствия чего сложно прогнозировать. Есть исследования, показывающие, что пожары в травянистых биомах более низких широт приводят к увеличению доли злаковых, а накопление трудно разлагаемых отмерших злаков приводит к увеличению вероятности и скорости пожара, как, например, в высокотравных прериях США. Аналогично в исследованиях высокогорных сообществ Тайваня зафиксировано увеличение доли злаков после пожаров. А вот в некоторых других высокогорных регионах пожары могут способствовать распространению кустарничков, адаптированных к выгоранию (например, западные склоны Килиманджаро).

Коллектив российских ученых решил выяснить, каково влияние пожаров на травянистые биомы Северо-Западного Кавказа. Эксперимент длительностью более двух десятков лет был поставлен в Тебердинском национальном парке с 1995 по 2016 год. В рамках исследования были заложены по 5 опытных и контрольных площадок площадью по 1 м2. На опытных площадках осенью раз в два года проводили выжигание ветоши. На контрольных и опытных площадках ежегодно проводили подсчет побегов всех видов сосудистых растений в квадратах 25х25 см (по 3 квадрата на площадку). В конце эксперимента была проведена оценка надземной биомассы по видам и ветоши на каждом квадрате. Помимо этого были сделаны анализы почвенных проб: оценивали влажность, содержание различных форм азота, углерода, минеральных веществ и кислотность почвы.

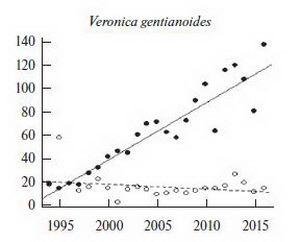

Динамика растительного состава в течение эксперимента отражена на рисунке 1. Видно, что в какой-то момент разнообразие растений на опытных площадках уменьшалось, но затем значительно выросло и к концу полевого эксперимента оказалось значимо выше, чем в начале эксперимента и по сравнению с контрольными площадками. При этом биомасса отмерших растений и живая биомасса ниже на площадках, подвергаемых выжиганию. Флористический состав также значительно поменялся: на опытных участках возросло видовое богатство, при этом участие злаков снизилось, а разнотравья – увеличилось за счет многолетних представителей. Интересное следствие выжигания обнаружилось у многолетних представителей разнотравья, у которых наблюдалось увеличение числа побегов по отношению к контролю (рис. 2).

Проведенный химический анализ растительных проб показал, что «длительное выжигание существенно не изменило среднее содержание минеральных элементов (P, Ca, Mg) в надземной биомассе большинства изученных видов». Показательно, что такой результат не является каким-то обычным для подобных сообществ. Так, противоположный эффект наблюдали в высокогорных лугах в Новой Зеландии. Там выжигание приводит «к быстрой деградации этих сообществ, потере большого количества биомассы и биогенов».

Физико-химические показатели почвы были измерены на площадках два раза – после первого экспериментального выжигания и в конце эксперимента. Влияние однократного сильного воздействия (первый пал с многолетними остатками растений) на почву оказалось значительнее, чем многолетние менее интенсивные воздействия (не происходило накопление горючего материала). Авторы заключили, что эксперимент по длительному воздействию выжигания практически не повлиял на измеряемые показатели почвы.

-

Эту практику нельзя анализировать не включая пожароопасность такого мероприятие.

Местное население по всему миру поджигает прошлую траву, потом новая трава быстрее и лучше появляется. И сгорают кустарники. Прелесть. Вот только ещё горят дома, постройки, животные а иногда и люди. Их потом ещё спасай от пожаров.

У нас государство по 30 лет старалась отучить от сжигание травы. А потом штрафами обязала косить траву, чтоб не было чем гореть.-

Спасибо за комментарий. В статье речь не идет о сжигании травы как с/х мероприятии. Статья про оценку последствий пожаров, вызванных любыми причинами.

-

Чтоб всё чётко разложить по полочкам...

В основном пожары прошлогодней травы как раз и являются "традиционным" и частым сель хоз мероприятием. Вполне вероятно, что био-разнообразие повышается. И для отдельных видов это даже необходимо. НоПри этом на площадках, подвергавшихся выжиганию, отмечено снижение не только мортмассы, но и биомассы надземных частей растений

Но самая большая проблема в том, что потом пожарные должны спасать людей, построек. Ну и гибель животных то же многих не оставляет равнодушными.

Тут в Латвии власти уже давно старается обучить население, что весной нечего поджигать не надо. Лет так 5 назад в поездах висели плакаты, почему нельзя сжигать прошлогоднюю траву. А потом ввели штрафы за нескошенную траву - чтоб не было чего поджигать.

А потом захожу в любой популярный около- научный сайт. И имеются много западных исследований, по теме, почему хорошо проводить поджоги. Основная идея, индейцы так делали, аборигены так делали, значит так и надо. Хотя у них имеются сосны, которые нуждаются в пожарах.

А ещё вопрос, что происходит с лугом, если постоянно его поджигать. Где то часто говорится что он деградирует с точки зрения сельского хозяйства. Злаки растут, но менее питательные.

* * *

Природные пожары как бы больше связаны не с лугами, хотя наверное, зависит и от природной зоны.

-

-

Популярные синопсисы