Последние выпуски

- Том 86, № 6. Ноябрь-декабрь 2025

- Том 86, № 5. Сентябрь-октябрь 2025

- Том 86, № 4. Июль-август 2025

- Том 86, № 3. Май-июнь 2025

Когда убийцы насекомых дружелюбно осваивают внутренний мир растений

Рассмотрены представления о происхождении и путях эволюции интересной группы грибов, способных жить в трех средах: внутри тканей растений (эндофты), внутри насекомых (энтомопатогены) и во внешней среде. Исследования показали, что, как правило, переход гриба от растения в тело насекомого происходит, против ожидания, не непосредственно, а после этапа функционирования во внешней среде. Представляется, что эндофитный образ жизни гриба эволюционно самый молодой, а способность функционировать в трех разных средах стала результатом сохранения частей генетического аппарата, приобретенного этими таксонами в ходе экологической диверсификации в ходе эволюции.

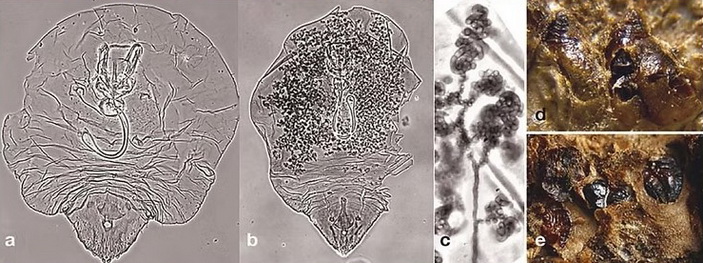

Внутренние ткани растений не стерильны: практически все растения колонизированы бактериальными и/или грибными эндофитами. В отличие от фитопатогенов, эндофиты не вызывают болезней растений. Однако исследования тканей здоровых на первый взгляд растений показали наличие в них существенной доли таксонов грибов, относящихся и к патогенам растений. Предполагается, что эндофит в данном случае это скорее форма взаимодействия гриба (или другого организма) с растением на определенном этапе их взаимодействия. Тем не менее существует обширная группа грибов, которые находятся на этапе мутуалистических отношений с растением сколь угодно долгое время. Среди грибов-эндофитов имеется довольно богатая экологическая группа, одновременно являющаяся патогенами насекомых – энтомопатогенные грибы-эндофиты (Endophytic insect-pathogenic fungi, EIPF) (Рис. 1). Интересно, что в случае взаимодействия гриба с растением оба организма приносят друг другу пользу: «растение обеспечивает гриб углеродом, в то время как EIPF поставляют растению азот, причем первоисточником его могут быть насекомые, на которых EIPF паразитировали ранее!». Растение, колонизированное EIPF, получает защиту от насекомых как за счет активации иммунной системы, так и из-за непосредственного энтомопатогенного действия EIPF при питании колонизированными тканями растения.

Эта уникальная группа грибов способна к сапротрофному образу жизни во внешней среде, паразитическому – в теле насекомых и мутуалистическому – внутри растений. Надо сказать, что такие способности можно назвать удивительными – в ходе адаптации к жизни внутри хозяина требуется существенная перестройка физиологии, и, как правило, следует выпадение некоторых функций, а с ними и потеря определенных генов. Как при этом грибам удалось сохранить способность жить во внешней среде и к тому же приобрести умение проникать в насекомое – исключительно интересные с эволюционной точки зрения вопросы. В предложенной статье собраны данные по эволюции явления эндофитного образа жизни у энтомопатогенных грибов в порядке Hypocreales – наиболее изученной на этот счет группы.

У Hypocreales данный феномен возникает независимо как минимум дважды. Показано, что наиболее ранние формы были преимущественно фитопатогенами, затем появились грибы-патогены членистоногих и нематод, и грибы, обладающие способностью жить во внешней среде – сапротрофы, а самыми молодыми оказались эндофиты растений. Вызывает особый интерес тот факт, что переход от фитопатогенов к эндофитам проходил в эволюции через ряд других форм. На каждом этапе специализации таксоны грибов теряли часть своих «генетических возможностей», однако оставшаяся часть позволила грибам вернуться внутрь растения, но уже «с мирным договором» – в качестве эндофита-мутуалиста. Казалось бы, очевиден путь передачи энтомопатогенных грибов-эндофитов насекомым – в процессе питания насекомыми-фитофагами колонизированных эндофитными грибами растений. Но и здесь исследования выявили неожидаемую картину. Оказывается, патогенность гриба для насекомого резко снижается, если он попадает в организм через пищевой тракт. Многие насекомые даже не замечают, что съели зараженный продукт. Для других насекомых известны неприятные последствия поедания растения с обогащенным грибами «внутренним миром»: снижение эффективности репродукции и скорости роста, сокращение продолжительности жизни, повышенная смертность. Настоящие микозы насекомых порождают лишь те EIPF, которые проникли в насекомое через кутикулу из внешней среды. Интересно, что аналогичный путь выбирают грибы и при колонизации растения: заражение предпочтительно происходит не от зараженного насекомого, питающегося на растении, а из внешней среды проникновением через кутикулу. Таким образом, EIPF, живущие во внешней среде, могут выбрать один из наиболее предпочитаемых путей – уйти внутрь либо растения, либо насекомого (рис. 2). Активно ведутся исследования этой интересной группы грибов, их биологии и возможного использование для борьбы с насекомыми-вредителями.

Популярные синопсисы