Последние выпуски

- Том 86, № 6. Ноябрь-декабрь 2025

- Том 86, № 5. Сентябрь-октябрь 2025

- Том 86, № 4. Июль-август 2025

- Том 86, № 3. Май-июнь 2025

Разнообразие типов фотосинтеза у эпифитов

Известно, что эпифитный образ жизни в пологе леса способствует появлению у растений определенных адаптаций, наиболее существенной из которых является адаптация к нехватке воды. Представители различных неродственных групп эпифитных растений вырабатывали в ходе эволюции зачастую сходные механизмы для предотвращения излишних потерь влаги. Одной из таких универсальных адаптаций является САМ-фотосинтез. Оказалось, что как минимум около одной пятой части исследованных сосудистых эпифитов используют этот тип фотосинтеза. Однако авторы полагают, что распространенность вариантов САМ-фотосинтеза среди эпифитов, вероятно, гораздо шире, благодаря способности многих эпифитных представителей быстро и обратимо реагировать на изменение внешних условий среды путем смены преобладающего типа фотосинтеза.

Как правило, эпифитные сосудистые растения плохо знакомы жителям северных регионов, так как не играют значительной роли в местной флоре. Ситуация изменяется в тропических и субтропических областях, где отсутствие продолжительных отрицательных температур делает возможным рост и развитие обильной эпифитной растительности. Здесь сосудистые эпифиты являются важным компонентом биологического разнообразия и индикатором здоровья леса (Заглавная иллюстрация). В наиболее богатых тропических регионах на долю сосудистых эпифитов приходится больше трети всех видов растений. Наиболее богаты эпифитами три группы сосудистых растений – это семейства Орхидных и Бромелиевых, а также папоротники.

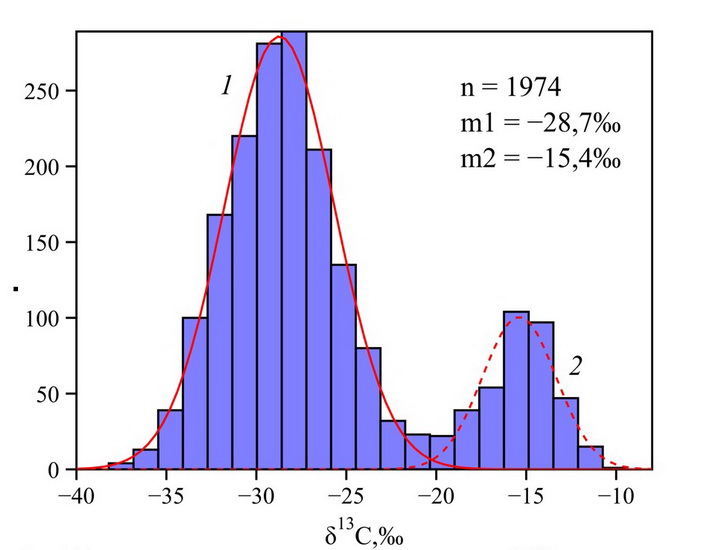

В пологе тропического леса важным сдерживающим фактором для роста эпифитов является нехватка воды. Поэтому в ходе эволюции большинство сосудистых эпифитов выработали различные приспособления к запасанию влаги и более эффективному ее использованию. Одной из таких адаптаций является САМ-фотосинтез. Благодаря ночной стадии фиксации СО2 и ряду других характерных особенностей, растения с САМ намного меньше теряют влагу по сравнению с остальными. Хотя С3-фотосинтез является наиболее распространенным среди сосудистых растений и эволюционно более простым, доля его представителей значительно уменьшается в группе сосудистых эпифитов, а доля растений с САМ соответственно растет. Выявлено несколько основных закономерностей в распределении САМ-эпифитов. Первая – это увеличение числа САМ-видов при уменьшении количества выпадающих осадков. Вторая – уменьшение числа видов с САМ с увеличением высоты произрастания над уровнем моря. Третья – увеличение доли эпифитов с САМ от средней части полога леса к более открытым участкам вершин деревьев. Важным критерием, по которому можно судить о типе фотосинтеза у растения, является изотопный состав углерода его тканей. Для выражения такого состава широко используется относительный показатель изотопной подписи углерода (δ13С). Ткани С3-растений беднее тяжелым изотопом углерода в сравнении с видами, использующими САМ-фотосинтез, поэтому возможно разделить сосудистые эпифиты на две основные группы (Рис. 1): С3 (относительно обедненные тяжелым изотопом углерода, со значениями δ13С примерно от –37 до –20‰) и САМ (относительно более богатые тяжелым изотопом углерода, со значениями δ13С от –23 до –10‰). Около двадцати процентов исследованных представителей сосудистых эпифитов проявляют значения δ13С, характерные для САМ.

Известно, что для сосудистых эпифитов характерно разнообразие вариантов САМ-фотосинтеза, это отражается на их изотопной подписи углерода. Особо следует отметить группу с факультативным типом САМ-фотосинтеза (С3-САМ), представители которой при благоприятных условиях используют С3-фотосинтез и могут переключаться на САМ путь при определенных факторах, таких, например, как нехватка воды. Более того, некоторые эпифитные виды орхидей могут использовать одновременно С3- и САМ-фотосинтез в разных вегетативных органах растения. Эти эффекты требуют дальнейшего исследования, так как лишь на основании значений δ13С подобные феномены выявить весьма сложно. В целом, около одной пятой из исследованных сосудистых эпифитов показывают значения δ13С, типичные для САМ-фотосинтеза.

Наличие двух хорошо разделяемых по величине δ13С групп среди сосудистых эпифитов (Рис. 1) позволяет широко применять метод изотопного анализа для оценки их вариантов фотосинтеза. Кроме того, подобные данные помогают судить о доступности воды в лесном пологе и структуре эпифитного сообщества.

Популярные синопсисы