Последние выпуски

- Том 86, № 6. Ноябрь-декабрь 2025

- Том 86, № 5. Сентябрь-октябрь 2025

- Том 86, № 4. Июль-август 2025

- Том 86, № 3. Май-июнь 2025

Новые методы изучения ископаемой пыльцы

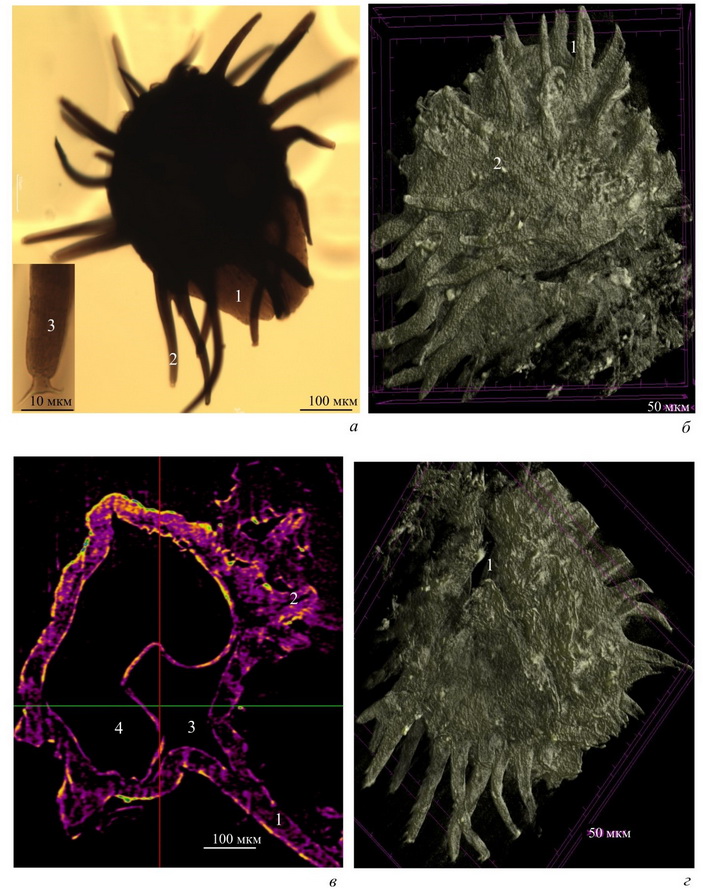

На примере исследования мегаспор девонского растения Kryshtofovichiaafricani авторы представляют методики томографического изучения ископаемой пыльцы. Для разработки новой методики исследователи предварительно изучили споры с использованием трех типов микроскопов: светового, сканирующего и трансмиссионного. На основании этой информации анализировали результаты, полученные на рентгеновском нанотомографе, и реконструировали цифровую 3D-модель исследуемого образца. Авторы пришли к выводу, что несмотря на то, что рентгеновские томографы уступают по разрешающей способности, они позволяют без нарушения целостности объекта проводить комплекс работ по изучению различных проекций палеозойской спородермы, визуализировать соотношения и расположение различных структур.

Оказывается, такие микрообъекты, как споры растений, которые можно рассмотреть только с большими увеличениями под световым микроскопом, можно еще порезать и увидеть их внутреннее строение, которое несет в себе таксономические признаки не только видов и родов, но и таксонов более высоких рангов. Изучение спор in situ в различных филогенетических линиях палеозойских растений и сравнение с дисперсными дает необходимую информацию для реконструкции растительных сообществ. Последние в свою очередь отражают климатические, фациальные, географические и другие изменения в истории Земли.

Особенно сложно изучать внутреннее строение фоссильных (ископаемых) спор, т.е. сохраняющихся в слоях земной коры на протяжении миллионов лет в виде минерализованных, окаменелых остатков оболочек спор. Однако еще в прошлом веке российский палеоботаник П.А. Никитин и английский палинолог К. Аллен продемонстрировали верх технического мастерства и возможностей световой микроскопии – они приготовили (вручную, без ультрамикротома) тонкие срезы некоторых фоссильных спор и сфотографировали их. Увеличение при световой микроскопии значительно ниже, чем у электронных микроскопов. Сегодня «заглянуть» внутрь ископаемого микрообъекта позволяют сканирующий (СЭМ) и трансмиссионный (ТЭМ) электронные микроскопы, но методы являются разрушающими: в процессе изучения слоев спородермы объект режут, раскалывают, на него напыляют металлы и др. В результате уникальный материал теряется для повторного изучения, часто невосполнимо. Поэтому продолжается поиск менее деструктивных методов исследования внутреннего строения фоссильной спородермы. Одним из таких методов является нанотомографический. Он позволяет без нарушения целостности объекта (без потери уникального материала) проводить комплекс работ по изучению различных проекций ископаемой спородермы, визуализацию соотношения и расположения различных ее структур. Сокращается время, ранее затрачиваемое (иногда до нескольких месяцев) на подготовку объекта к наблюдению в СЭМ и ТЭМ.

В настоящем исследовании важная информация получена в результате разработки методики изучения одного и того же объекта с применением разных приборов. Объект предварительно был исследован традиционными методами электронной микроскопии. Структуры, описанные в СЭМ и ТЭМ, позволили их идентификацию на изображениях, сгенерированных с помощью рентгеновского нанотомографа.

В результате анализа виртуальных срезов получена новая информация: у девонских мегаспор Kryshtofovichia africani Nikitin впервые задокументирована трехлучевая щель прорастания, двухкамерное строение внутренней полости, гранулезное строение стенки верхней камеры, установлена наноскульптура спородермы, ее трехслойное строение, толщина слоев и их расположение (рис. 1).

Выявленная у девонских мегаспор K. africani трехлучевая щель является важным аргументом в подтверждении предположения П.А. Никитина о том, что это растение относится к Pteridophyta – сосудистые споровые растения (собирательное название для группы высших растений).

Мегаспоры K. africani обладают уникальным образованием – андротекой (камера для помещения микроспор), не известной у других девонских растений. По-видимому, формирование этой структуры – это первая эволюционная «попытка» защиты репродуктивного цикла у растений. Сходной по назначению структурой – пыльцевой камерой, снабжены семена некоторых древних голосеменных (Cycadaceae и др.). П.А. Никитин рассматривал этот факт, как конвергентное (процесс эволюционного развития неродственных групп в сходном направлении и приобретение ими сходных признаков в процессе адаптации к одинаковым условиям среды) развитие одинаковых приспособлений у негомологичных органов, а не как указание на родственные связи. Появление у представителей Pteridophyta уникального образования – андротеки, рассматривается нами в качестве первой эволюционной «попытки» защиты репродуктивного цикла у растений, существовавших в маргинальных условиях с тенденцией продвижения на удаленные от акваторий участки суши или же приспособление к существованию в сезонном климате.

Проведенное исследование демонстрирует важность внедрения в практику палеопалинологических работ методов томографии как дополнение и альтернатива деструктивных методов ТЭМ и отчасти СЭМ.

Популярные синопсисы