Последние выпуски

- Том 86, № 6. Ноябрь-декабрь 2025

- Том 86, № 5. Сентябрь-октябрь 2025

- Том 86, № 4. Июль-август 2025

- Том 86, № 3. Май-июнь 2025

Где ловить рыбу в Псковском озере подскажет старый архив

Картографический подход к анализу межгодовой и сезонной пространственно-временной динамики применен к архивным данным ежегодных траловых съемок на Псковском озере по основным промысловым видам рыб. Показано наличие регулярной сезонной динамики распределения плотности рыб в озере для леща, судака, окуня, судака и густеры. В меньшей степени сезонные перемещения свойственны щуке, плотве, ершу, налиму. Некоторые пары видов – судак и лещ, судак и окунь – продемонстрировали сопряженность пространственно-временной динамики распределения плотности, по-видимому, определяемой сходными требованиями видов к гидрологическим условиям. Для плотвы, судака, леща, окуня и щуки получены картографические оценки общей численности.

Информация о том, сколько рыбы в водоеме и как она в нем распределена имеет не только научную, но и очевидную хозяйственную ценность. Для исследования параметров распределения рыбных ресурсов в водоеме повсеместно и регулярно используются гидроакустические методы (эхолокация). Другие характеристики рыбных ресурсов, такие как видовой и поло-возрастной состав, зараженность гельминтами и пр., определяют методами учетной траловой съемки (Заглавная иллюстрация). В настоящее время появилась возможность по-новому и более эффективно анализировать данные, полученные перечисленными методами. Это связано с использованием мощностей вычислительной техники и новыми геоинформационными технологиями. В настоящей работе на основе картографического метода представления многолетних данных, собранных стандартными методами, проведен анализ летне-осеннего распределения основных промысловых видов рыб Псковского озера. Цель исследования опробовать данный метод применительно к анализу динамики рыбных ресурсов и выявить закономерности распределения разных видов промысловых рыб.

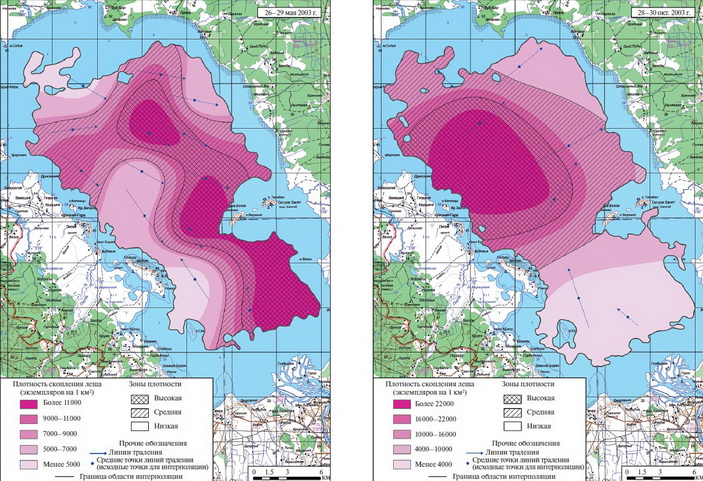

Материалом для анализа послужили данные учетных траловых съемок, проводимых для Федерального агентства по рыболовству (ГосНИОРХ) на Псковском озере с 1999 г. В архивных материалах содержатся данные о дате учета, координатах начальной и конечной точек траления, температуре воды, скорости траления, составе улова, распределенном по видам и размерам выловленных рыб. В материалах траловых учетов наиболее полно отражена информация о следующих видах рыб: для хищников – щука, судак, налим, окунь; для мирных рыб – лещ, густера, плотва, ерш. На основе полноты архивных материалов и данных по уровню р. Великая, на долю которой приходится 94% от площади водосбора Псковского озера, исследователи выбрали для анализа три типичных года: 2003 г. – средний по водности, 2006 г. – маловодный и 2008 г. – многоводный. В эти годы было проведено шесть двух-трех дневных траловых съемок (по две съемки в год), материалы которых легли в основу создания картографических моделей в среде ГИС: май и октябрь 2003 г., май и август 2006 г., июнь и октябрь 2008 г. Траектории тралений имели форму прямых отрезков, однако геоинформационные системы обычно оперируют точечными объектами, поэтому для исследования отрезки траления представляли точками, имеющими координаты середины отрезков траления (рис. 1). По данным об абсолютной численности исследованных видов рыб был рассчитан относительный показатель плотности каждого вида (экз./км2), по которому с использованием специального алгоритма были созданы карты распределения плотности.

Ввиду ограниченного объема журнальной статьи все полученные карты, к сожалению, не приведены. В этом случае, я (КП) ожидала бы подробного описания перемещений по годам для каждого вида, однако авторы ограничились кратким изложением даже не результатов, а собственного анализа, из которого, на мой взгляд, иногда следуют противоположные выводы. Так, например, в одном случае авторы называют 2008 г. маловодным, в другом на той же странице многоводным (стр. 6 в журнале). Или другой пример, в тексте описания перемещений окуня написано, что «Распределение окуня изменчиво. В отдельные годы в начале лета его плотные скопления компактно располагаются в самой северной или в самой южной частях озера», а в следующей части статьи видим:«локализация плотных скоплений судака очень напоминает таковое у окуня …леща», в то время как динамика распределения судака и леща по описанию авторов сходна в разные годы наблюдений (т.е. довольно мало изменяется год от года). Такие логические нестыковки несколько затрудняют задачу обобщения полученных результатов читателю. Тем не менее авторы утверждают, что анализ карт распределения плотности разных сезонов и лет показал, что некоторые виды демонстрируют сходную межсезонную динамику плотности в разные годы. Так, например, лещ и судак весной концентрируются в южной части озера (см. рис. 1 и 2), а к осени наибольшая плотность рыб этих видов наблюдается в северной части озера. Другие виды демонстрируют значительную изменчивость перемещений, как окунь, или имеют довольно равномерное распределение в течение большей части сезона, лишь осенью мигрируя к северной части озера, как щука и налим. Очевидно наличие сезонной динамики распределения рыб в озере для таких видов как лещ, окунь, судак и плотва, поскольку сходство пространственной сезонной (особенно осенней) локализации наблюдается в разные годы, несмотря на различную водность озера в выбранные годы исследования. А вот щука, ерш и налим менее склонны менять распределение от сезона к сезону. Интересно, что некоторые виды показали сопряженность сезонных перемещений. Таковы, например, судак и лещ, отчасти пара судак и окунь. Не выражена сопряженность пространственной динамики у плотвы, густеры, окуня.

Исходя из плотности распределения и глубины озера в соответствующих местах учета, авторами была оценена численность пяти видов (плотва, лещ, окунь, судак, щука) в озере в разные сезоны и годы. Наибольшая численность оказалась у плотвы, затем следует лещ, а далее с отставанием – судак, окунь, щука. Эффективность размножения, высчитанная как доля молоди в осенних учетах, оказалась наиболее высока у щуки, затем следуют окунь и судак. Наибольшая эффективность размножения у этих видов наблюдалась в год средней водности.

На примере судака, данные по учетным съемкам которого давали возможность рассчитать нужные параметры, авторами было показано распределение взрослых рыб и молоди (сеголеток, т.е. мальков этого года). Сеголетки, как правило, обособлялись и тяготели к мелководью. Взрослые рыбы образовывали скопления и держались на больших глубинах.

Поскольку основной целью авторов было исследование возможностей данного подхода, особенно интересно было попытаться проанализировать пространственные взаимосвязи для видов, сопряженность распределений которых была выявлена предыдущим анализом. Для этого авторы применили простой прием. На полученных картах для сопряженных видов одного года был проложен виртуальный профиль А- В в направлении с севера на юг (см. Рис. 2). (Кстати в оригинальной статье несколько сбивает с толку путаница в тексте и подписях к этому рисунку: очевидно, что рассматриваемый на нем год все-таки 2006, указанный на самом рисунке, а не 2003, как написано в тексте и подписи к рисунку). Вдоль профиля А-В в направлении с севера на юг сняты значения плотности распределения обоих видов, глубины и температуры воды. Таким образом, все эти показатели наглядно сопоставлены друг с другом (рис. 3). Хорошо видно сходство пространственного распределения обоих видов (леща и судака), что авторы связывают со сходством требований к (абиотическим) условиям местообитаний (а именно, температуре воды) (см. рис.3).

Наиболее важным результатом исследования можно считать успешную апробацию данного картографического метода для анализа большого числа параметров и выявления особенностей динамики численности и распределения плотности рыбных ресурсов без привлечения дополнительных затрат на работы на объекте (водоеме).

Популярные синопсисы