Последние выпуски

- Том 86, № 6. Ноябрь-декабрь 2025

- Том 86, № 5. Сентябрь-октябрь 2025

- Том 86, № 4. Июль-август 2025

- Том 86, № 3. Май-июнь 2025

Влияние техногенного загрязнения на выделение углекислого газа почвами в Кольской Субарктике

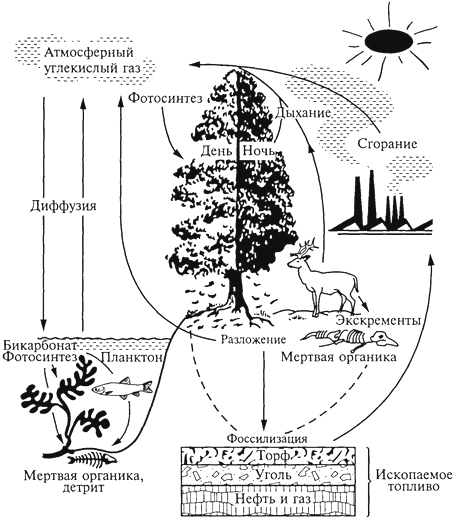

Выделение углекислого газа почвами (дыхание почв) является одним из интегрированных показателей активности и экологического здоровья биоценоза. Техногенное загрязнение приводит к значительному снижению продуктивности экосистем и даже к полной их деградации – появлению так называемых техногенных пустошей (см. заглавную иллюстрацию). Специалисты-почвоведы в течение многих лет изучают процессы деградации и восстановления почв в зонах интенсивной промышленной нагрузки – гигантов горно-металлургической промышленности (см. заметки на полях). Оригинальный метод оценки разных составляющих почвенного дыхания – дыхания корней растений и дыхания микроорганизмов позволяет выявить тонкие механизмы негативного воздействия загрязнений и определить рациональные способы восстановления почв. Дыхание почв активизируется по мере удаления от загрязняющего объекта и связано с повышением массы мелких корней у растений и увеличением количества биогенных элементов - азота и углерода.

В данном исследовании проведены оценки зависимости активности «почвенного дыхания» от расстояния до загрязняющего объекта (горно-металлургического комбината «Печенганикель» на Кольском п-ве). Измерения характеристик почв проводили на территориях разной степени техногенной нагрузки. В качестве критериев последней использовали параметры, отражающие отдельные компоненты загрязнения (содержание тяжелых металлов в почве, кислотность почв, атмосферное загрязнение), и интегрированные показатели (стадия техногенной регрессии ландшафта: фоновые (благополучные) леса, леса в стадии дефолиации (потеря листовой массы), техногенное редколесье и техногенные пустоши) (рис. 1. и на странице авторов проекта). Одна из важных особенностей данного проекта применение оригинальной методики определения долей основных компонентов эмиссии СО2 почвами: корневого дыхания и дыхания микроорганизмов, что дает новую информацию о ходе дегрессии почв.

С ростом атмосферного загрязнения выделение СО2 почвами снижается как в сосновых лесах, так и в березняках. Например, эмиссия СО2 в фоновых березняках составляла 290 мг С-СО2/м2 • ч, в то время как на техногенных пустошах падает до 5-20 мг С-СО2/м2 • ч. Причем, сильно выраженна неоднородность эмиссии, зависящая от положения тестируемой почвы под кронами деревьев или же в межкроновом пространстве, для обоих типов лесов. У сосняков, в отличие от березняков, описанные локальные различия уменьшаются в техногенных редколесьях. Доля корневого дыхания (ДК) в фоновых сосновых лесах составляет 57%, в березняках – 38%. Под влиянием промышленного загрязнения доля ДК снижается до 24-38% в лесах стадии дефолиации и до нуля на техногенных пустошах. Таким образом, оказывается, что растительная составляющая биоценозов заметно реагирует на загрязнение, в то время как микроорганизмы еще продолжают функционировать. Снижение ДК в лесах в стадии дефолиации происходит за счет увеличения доли дыхания микроорганизмов, которые еще длительное время существуют на опаде. По мнению авторов, это свидетельствует о том, что стратегией растений в условиях загрязнения является повышенная регенерация клеток.

Проведенный анализ по большому числу измеренных параметров показал, что дыхание почв активизируется по мере удаления от загрязняющего объекта и связано с повышением а) массы мелких корней у растений и б) содержания биогенных элементов - азота и углерода. Угнетение почвенного дыхания происходит из-за разных агентов: содержание тяжелых металлов, повышение кислотности почв. Искусственное восстановление почв включает несколько технологий: известкование (снижение кислотности почв), внесение минерального питания, посадка деревьев, покрытие новым слоем плодородной почвы, хемо-фитостабилизации (посев трав и высадка деревьев с внесением мелиорантов и удобрений). На исследуемых территориях была проведена ремедиация почв двумя различными способами: 1. посадка ивы с одновременным посевом трав и внесением минеральных удобрений и извести – хемо-фитостабилизация; 2. перекрытие насыпным гумусовым слоем с известкованием и внесением удобрений. Специалисты провели сравнение площадок, на которых с 2004 года проводились восстановительные мероприятия разных типов. Наиболее эффективной оказалась ремедиация с помощью создания насыпного плодородного слоя. На территориях с плодородным слоем произошла активации почвенного дыхания, причем, что особенно важно, за счет корневого дыхания (до 80%).

Еще о почве на страницах ''элементов'':

Повышение концентрации CO2 в атмосфере стимулирует выделение из почвы других парниковых газов

Углерод, изъятый из атмосферы, можно хранить в почве

Загрязняющие вещества снижают продуктивность растений

Популярные синопсисы