Последние выпуски

- Том 86, № 6. Ноябрь-декабрь 2025

- Том 86, № 5. Сентябрь-октябрь 2025

- Том 86, № 4. Июль-август 2025

- Том 86, № 3. Май-июнь 2025

Геоботаника ждет своего Хеннига

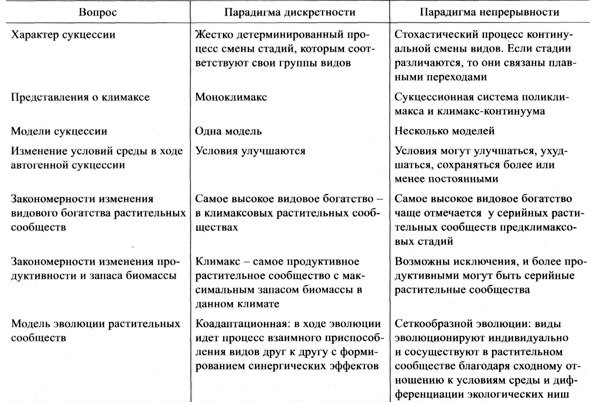

В статье представлена история и развитие идей и методологии в описании растительных сообществ. Первоначально возникший в XVIII-XIX веках физиономический принцип классификации растительности в конце XX века был потеснен классификацией на основе эколого-флористического подхода Браун-Бланке. Его методология и методика получили развитие благодаря широкому распространению информационных баз данных и исследованию новых районов, в том числе и России. В свете этого, авторам представляется этот подход весьма продуктивным. Смена парадигмы дискретности в теории динамики растительности на концепцию континуальности способствовала новой волне исследований изменений растительных сообществ, в первую очередь вызванных человеческой деятельностью.

Классификация растительных сообществ и характеристика их изменений являются важнейшими разделами науки о растительности Земли - геоботаники (фитоценологии, фитосоциологии). В обзорной статье башкирских ученых Б.М. Миркина (Института биологии УНЦ РАН) и Л.Г. Наумовой (Башкирский государственный педагогический университет) представлено развитие идей на этом научном поле, особое внимание уделяется отечественной истории.

Внешний облик сообщества (т. н. физиономия) лег в основу первых широко распространенных научных классификаций растительности в XVIII-XIX веках в Европе, США, России и др. Во второй половине XIX века преобладал подход, при котором тип сообщества выделялся на основании состава растений-доминантов. Однако, как отмечают авторы, в системе отсутствовали четкие критерии и результаты оценки сообществ не были однозначны. Необходимость выработки общих принципов и методов классификации растительности (синтаксономии) стала ощутимой во второй половине прошлого века, когда интенсивное изучение растительного покрова Земли совпало с развитием информационных технологий (в частности электронных баз данных). Таким объединяющим подходом авторы статьи видят эколого-флористическую классификацию Браун-Бланке, возникшую в 20-х годах прошлого века. В ней типы сообществ выделяются не по доминирующему виду (что удобно для лесов умеренного климата и плохо подходит, например, для лугов), а по группе видов, тесно связанных с конкретными условиями среды (видов-индикаторов). Система имеет иерархическую структуру соподчиняющихся синтаксонов, отчего ее изобретателя часто называют «фитосоциологическим Линнеем». На платформе этой системы была описана растительность Центральной и Западной Европы и созданы информационные базы данных. Отечественная наука по идеологическим, по мнению авторов, причинам до 80-х годов прошлого века отвергала этот подход (на этот счет имеется другая точка зрения см. критику А.М. Гилярова). Однако позже этот подход стал пользоваться большей популярностью, и был рекомендован советским ботаникам в резолюции VI Всесоюзного совещания по классификации растительности. Система Браун-Бланке открытая и предусматривает включение новых синтаксонов. Поэтому возникла ситуация, когда более или менее сформировавшаяся классификация растительности Западной и Центральной Европы стала интенсивно пополняться новыми типами растительности, описываемыми с территории Советского Союза, а затем и России. Так, например, перечень синтаксонов растительности России по данным 2012 г. Н.Б. Ермакова содержит 80 классов, 22 из которых являются новыми для Европейского списка.

Следующим фактором, способствующим развитию классификации растительности, явилось широкое применение информационных баз данных и компьютерных методов их обработки. Во всемирной сети имеется сайт для размещения информации о геоботанических базах данных. В середине 2011 г. на нем было зарегистрировано 136 баз данных из 104 стран мира (на данный момент 196 баз – КП), в том числе из России (рис. 1). Помимо этого есть «Европейский архив растительности» (European Vegetation Archive, EVA).

Читайте по этой теме на страницах ЖОБ:

А. И. Кафанов. 2006. «Континуальность и дискретность живого покрова: проблема масштаба». Стр. 311–313.

Б. М. Миркин, С. М. Ямалов, Л. Г. Наумова, А. В. Баянов, Н. М. Сайфуллина. 2012. «Вклад синтаксономии в изучение динамики растительности» . Стр. 271–283.

Б. М. Миркин, С. М. Ямалов, Л. Г. Наумова. 2007. «Синантропные растительные сообщества: модели организации и особенности классификации» . Стр. 435–443.

Популярные синопсисы