Последние выпуски

- Том 86, № 6. Ноябрь-декабрь 2025

- Том 86, № 5. Сентябрь-октябрь 2025

- Том 86, № 4. Июль-август 2025

- Том 86, № 3. Май-июнь 2025

Термодинамика биоценозов: взгляд из космоса

Спутниковую съемку в различных спектральных диапазонах можно использовать как инструмент для расчета энергетических характеристик экосистем: затрат солнечной энергии на испарение и транспирацию, на производство биомассы, нагрев среды и накопление энергии в экосистеме. Преобразование солнечной энергии экосистемой рассматривается с позиций термодинамики - науки о превращениях разных форм энергии.

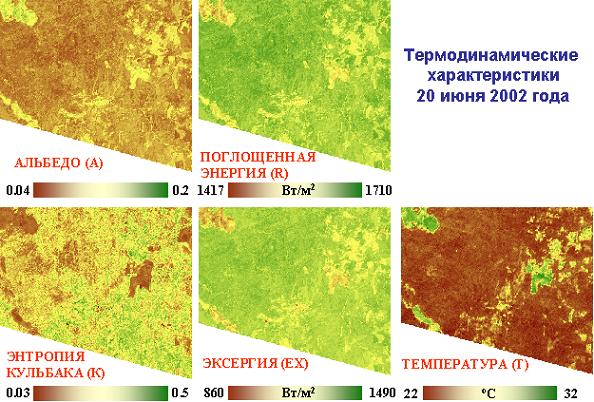

Многоканальные спутниковые данные - результаты измерений отраженной экосистемами солнечной энергии для диапазонов солнечного спектра, соответствующих каналам съемки. Зная количество приходящей на земную поверхность солнечной энергии (солнечная постоянная) в каждом канале и количество отраженной энергии, измеряемое спутником, можно рассчитать количество энергии, поглощенной экосистемой. Спутниковые данные также дают информацию о потоке тепла от экосистемы и ее температуре. Дальнейшее раскрытие составляющих баланса поглощенной солнечной энергии осуществляется на основе представлений неравновесной термодинамики. Сравнивая количество пришедшей и отраженной энергии в каждом из 6 каналов спутника, авторы рассчитывают неравновесность преобразования солнечной энергии - чем она выше, тем дальше поглощенная солнечная энергия от термодинамического равновесия с экосистемой, и соответственно тем больше работы можно из нее получить. Неравновесность преобразования солнечной энергии оценивается как дистанция между распределением мощностей по спектру поглощенной солнечной энергии для единицы поверхности и равновесным состоянием - гипотетическим поглощением солнечной энергии пропорционально распределению мощностей в спектре солнечной постоянной. Проще говоря, это то, насколько изменился спектр отраженной солнечной энергии по сравнению с равновесным поглощением (как если бы экосистема поглощала всю энергию соответственно солнечному спектру). На основе оценки неравновесности рассчитывается 'эксергия' - часть энергии, поступающей в систему, которая может совершить полезную работу. Эксергией в экосистеме принято считать затраты энергии на два процесса: на работу по осуществлению круговорота влаги (испарение и транспирация) и на производство биологической продукции. Теоретически, чем выше неравновесность, тем эффективнее работает система, и больше ее эксергия. Так же предполагается, что увеличение эффективности, т.е. эксергии, является целью эволюции живых систем. На основе оценок отраженной радиации и теплового потока от экосистемы рассчитывается тепловое рассеяние энергии в атмосферу - энергия, не способная совершить работы, и поэтому называемая связанной. То же, что остается от поглощенной энергии после ее использования для работы и рассеяния аккумулируется экосистемой, т.е. идет на увеличение ее внутренней энергии (затраты энергии на взаимодействие компонентов, локальные круговороты и накопление органического вещества). Непосредственные затраты солнечной энергии на производство биомассы оценивались по вегетационному индексу, характеризующему соотношение отраженной энергии в двух каналах спутника, соответствующим наиболее используемым растениями для фотосинтеза спектральным диапазонам. Таким образом, на основе спутниковой съемки и представлений термодинамики были рассчитаны основные параметры преобразования энергии растительным покровом.

Исследование было проведено для Центрально-лесного заповедника, расположенного в Тверской области (юг Валдайской возвышенности). Составляющие энергетического баланса рассчитывались по 5 снимкам для различных сезонов: ранняя весна (март), весна (апрель, май), лето (июнь) и осень (сентябрь). Размеры элементарной ячейки территории (пиксель), для которой рассчитывались все характеристики - 30х30 метров.

На первом этапе анализа полученных энергетических характеристик были исследованы общие отношения между ними на предмет соответствия основным закономерностям термодинамики. В целом наблюдаемые отношения укладываются рамки термодинамических правил, однако были выявлены некоторые несоответствия. Так, если полезная работа (эксергия) и тепловое рассеяние, согласно теории, должны быть обратно пропорциональны, что верно для вегетационного периода, то для марта, когда большая часть территории покрыта снегом, связь между этими переменными прямая, что говорит о различных механизмах преобразования энергии в эти периоды.

Важным результатом проверки соответствия реальных данных теоретическим представлениям стало уточнение понятия 'эксергии солнечной радиации'. Анализ соотношения поглощенной энергии, эксергии, вегетационного индекса и неравновесности показал, что вклад последней в эксергию незначителен и эксергия определяется, в основном, поглощением энергии, а от неравновесности сильно зависит производство биомассы. Таким образом, два процесса - испарение и продуктивность, объединенные под эксергией, имеют различную природу.

Далее проводится анализ характеристик в пространстве и времени. Для этого вся исследуемая территория была расклассифицирована на основные типы экосистем. Были выделены: небольшие пруды, леса с преобладанием хвойных, леса с преобладанием лиственных, вывалы (массивы леса, нарушенные сплошными ветровалами) и вырубки, зарастающие заброшенные луга и поля, верховые болота. Сезонное варьирование переменных в разных типах экосистем в целом сходно и отличается лишь величиной поглощенной радиации и эксергии. Хвойные леса поглощают максимальное количество энергии и имеют максимальные затраты энергии на испарение при минимальных продукции и температуре. Лиственные леса и вывалы имеют существенно меньшие затраты на испарение, при большей продуктивности и температуре; минимальны затраты на испарение у лугов и полей при максимальных продукции и температуре. Принципиально отличается сезонное функционирование верховых болот. Летом верховые болота затрачивают в сравнении с лесными и луговыми комплексами минимум энергии на испарение и продуктивность, максимальные испарение и продуктивность у болот весной и осенью.

Сходство пространственно-временного варьирования характеристик в различных типах экосистем для вегетационного периода подсказывает существование некой общей закономерности в преобразовании энергии. Такую закономерность называют инвариантом. Энергетические характеристики с наименьшим временным варьированием можно считать своего рода 'целевой функцией' системы, то есть принципиально важными для ее существования, которые она 'стремится' поддерживать. Оценить инвариантность преобразования энергии и выделить 'целевые функции', а также оценить способность поддерживать их (саморегуляция) можно на основе статистических методов. По полученным оценкам для экосистем исследуемой территории такими 'целевыми функциями' являются поглощение солнечной энергии, эксергия и тепловой поток. Способность к поддержанию основных инвариантов возрастает по закономерному ряду: 'луга - вывалы - лиственные леса - хвойные леса', а наименьшей саморегуляцией обладают антропогенные объекты - земли деревень и дороги. В отличие от лесных и луговых комплексов, для верховых болот наиболее инвариантны рассеяние и накопление энергии, тепловой поток и биологическая продукция. Болота в отличие от лесов, осуществляющих транспорт влаги из почвы в атмосферу, удерживают высокий прогрев территории и консервируют атмосферные осадки в подземном стоке, сохраняя при этом относительно высокий уровень биологической продукции.

Расчет средних значений инварианта температуры показывает, что отсутствие леса повышает температуру деятельной поверхности на 40С (по сравнению с коренными хвойными лесами). Получается, что в условиях южной тайги лесная растительность играет важную климаторегулирующую роль. Вырубка лесов в этой природной зоне может привести к существенному повышению температуры.

Анализ показал, что гипотеза об увеличении эксергии в ходе эволюции не находит своего подтверждения: сообщества с более древними видами (хвойные) имеют большую эксергию, чем более молодые сообщества с травяными и лиственными видами.

Доступна презентация доклада с конференции 'ЭКОМАТМОД-2009' (Национальная конференция с международным участием "Математическое Моделирование в экологии", 2009, Пущино 1-5 июля): Сандлерский Р.Б. Термодинамическая модель функционирования экосистем южной тайги на основе дистанционной информации

-

Ребят, хоть бы посоветовались прежде чем писать... и статью вннимательней читали бы: например вы пишите "Но больше всего территории занимают верховые болота." В статье - "Более 10% территории занимают верховые болота" (стр. 124). 10% - это явно не "больше всего территории"...

Хоть синопсис и популярный, но, все нельзя же настолько упрощать методику оценки термодинамических переменных биогеоценоза по снимкам.

Каналы - неотьемлемая характеристика этой съемки, поэтому она и мультиспектральная... никто "фотографии" на каналы не делил! Главная идея в методике - то что спутниковые данные Landsat - это не просто изображение, а количественная оценка отражения солнечной энергии в разных зонах спектра - в ваттах на м2. Для того чтоб ее получить достаточно пересчитать значения каналов (т.н. относительные яркости, в которых поставлется снимок) по извесным коэффициентам калибровки.

Там же вы пишите "Показатели отражения от прудов выполняли функцию «контрольной группы» по той причине, что на поверхности и в толще пруда наименьшее количество живой материи по сравнению с неживой (водой)." Я даже затрудняюсь сказать что вы имели в виду... В статье подобного нет. Смысл прудов здесь в том, что они - эталоны максимального поглощения энергии...-

Да, нехорошо получилось. Авторы синопсиса не разобрались. Статья-то очень сложная, я сам вообще ничего не понял. А советоваться - мы много раз пытались обращаться к авторам сложных статей за помощью, но авторы почти никогда не откликаются (было только два исключения), поэтому мы и перестали это делать.

Я бы вот что предложил: напишите Вы сами по своей статье синопсис, а мы заменим. Только чур без трехэтажных формул! :-)

-

Популярные синопсисы