Последние выпуски

- Том 86, № 6. Ноябрь-декабрь 2025

- Том 86, № 5. Сентябрь-октябрь 2025

- Том 86, № 4. Июль-август 2025

- Том 86, № 3. Май-июнь 2025

Скопление пчел регулирует свою температуру подобно теплокровному животному

Плотное скопление пчел, состоящее из многих сотен или тысяч насекомых, может активно регулировать собственную температуру, хотя отдельная пчела на это не способна. Тщательные измерения теплосодержания и теплоотдачи скоплений пчел в разных температурных условиях показали, что терморегуляция в таких скоплениях во многом напоминает функционирование организма теплокровного животного.

В статье Е.К.Еськова из Российского государственного аграрного заочного университета и В.А.Тобоева из Чувашского государственного университета показана возможность использования скоплений пчел в качестве модели для изучения процессов терморегуляции в открытых биологических системах.

Медоносная пчела Apis mellifera обладает удивительной способностью жить как в очень жарком, так и в очень холодном климате: ее ареал простирается от экватора до Полярного круга. Это крайне необычно для холоднокровных животных, не умеющих активно регулировать температуру своего тела. Отдельно взятая пчела, как и другие насекомые, не может похвастаться высокой толерантностью (устойчивостью) к перепадам температуры. Уже при охлаждении до +130 пчелы начинают впадать в «холодовое оцепенение», а при 00 оцепенение становится глубоким. Сохранять жизнеспособность в таком состоянии пчела может лишь в течение нескольких суток. Как же пчелам удается переживать холодные зимы? Ведь зимой в самой холодной части ареала пчелы нередки морозы до -400 – -450.

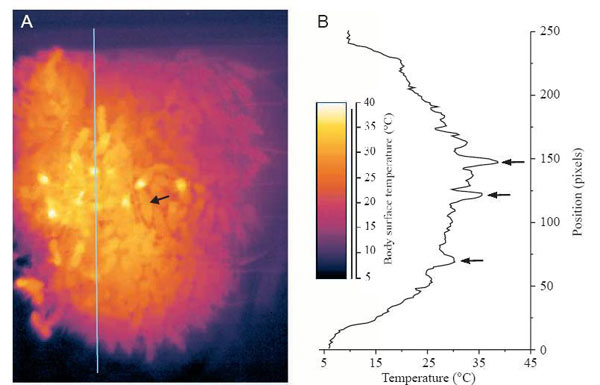

Пчелы решают эту задачу при помощи слаженного коллективного поведения. Готовясь к зимовке, они собираются в шарообразное скопление – «клуб». На периферии скопления насекомые могут образовывать из своих тел плотный теплозащитный слой, а в центральной части клуба пчелы активно вырабатывают тепло, быстро сокращая грудные летательные мышцы. В результате внутри скопления поддерживается температура на уровне +240 – +320 (иногда до +370), даже когда на улице сильный мороз. Если же в скоплении появляется молодняк (расплод), терморегуляция становится еще более строгой: температура стабилизируется на уровне +33,50 – +34,50. Когда температура снаружи повышается, пчелы рассредотачиваются, скопление становится более рыхлым, что повышает теплоотдачу – так пчелы защищаются от перегрева. При похолодании они снова «уплотняются».

Авторы провели тщательные измерения температуры и теплоотдачи скоплений пчел, помещаемых в экспериментальную установку (калориметр особой конструкции) при разных температурах. Можно было не только менять внешнюю температуру, но и подавать дополнительное тепло внутрь скопления при помощи нагревательного элемента, имеющего вид стержня и проходящего через центр скопления. Использовались скопления разного размера: от 550 до 4500 насекомых.

В целом теплоотдача скопления увеличивается по мере снижения температуры внешней среды (как и у теплокровных животных). Однако имеется определенный оптимальный интервал температур, в пределах которого теплоотдача остается на постоянном минимальном уровне. Положение этого температурного оптимума зависит от размера скопления. Для скопления из 550 пчел оптимальная внешняя температура – от +8,70 до +10,40. Чем больше пчел в скоплении, тем шире температурный оптимум, и тем сильнее он сдвинут в сторону низких температур. Например, для скопления из 4000 пчел температурный оптимум находится в пределах от +5,60 до +9,40. Терморегуляция в пределах оптимального диапазона осуществляется за счет плотности скопления, а не за счет изменений теплопродукции.

Если внешняя температура опускается ниже границ оптимума, теплоотдача клуба увеличивается, и пчелы начинают компенсировать потери тепла путем наращивания теплопродукции. Эффективность этого способа терморегуляции опять-таки зависит от размера скопления. У маленького скопления из 550 пчел максимум теплопродукции достигается уже при -3,70, тогда как большое скопление из 4000 пчел может успешно противостоять охлаждению, наращивая теплопродукцию, вплоть до -21,80. Чем холоднее снаружи, тем сильнее остывают пчелы в периферической части скопления. Однако во внутренней части клуба все наоборот: до тех пор, пока возможности увеличения теплопродукции не исчерпаны, снижение температуры снаружи ведет к росту температуры внутри скопления. Сопротивляясь морозу, пчелы активно разогревают клуб изнутри, и в результате в его середине температура не падает, а повышается. Эти температурные колебания сильнее выражены в маленьких скоплениях, чем в больших (иными словами, чем больше скопление, тем эффективнее терморегуляция).

Авторы проводят ряд параллелей между скоплением пчел и теплокровными животными. В обоих случаях имеется «тепловой центр» - область высокой температурной стабильности. Однако в скоплении пчел колебания температуры в этом центре составляют до 100, а у высокоорганизованных теплокровных животных они обычно не превышают 20. Разница температур между центром и периферией в скоплении пчел тоже может быть значительно больше, чем у теплокровных.

У млекопитающих имеется центр терморегуляции, расположенный в гипоталамусе. Этот центр получает информацию от множества рассеяных по всему телу термосенсоров. На основе этих сигналов центр регулирует температуру, используя принцип отрицательной обратной связи. Однако в скоплении пчел такого координирующего центра нет. Пчелы в скоплении вроде бы действуют самостоятельно, и, по-видимому, даже не занимаются активным «общением», то есть передачей друг другу сложной информации, как это принято у них летом во время сбора пищи, защиты гнезда и иной коллективной деятельности. Совместная деятельность пчел по поддержанию постоянной температуры в скоплении обеспечивается за счет «децентрализованного управления». Пчелы действуют на основе ограниченной информации, которую они получают от своих собственных терморецепторов.

Охлаждению подвергаются в первую очередь пчелы, находящиеся на нижней поверхности скопления. Озябнув, они пробираются внутрь клуба. Появление холодных пчел в центре скопления информирует других пчел, находящихся там, что на улице холодает, и они начинают активнее генерировать тепло. По образному выражению авторов, «наиболее охлаждаемая часть пчел выполняет в их скоплении функцию динамического холодового рецептора и холодоносителя». Благодаря постоянному перемещению пчел с периферии скопления в его сердцевину разница температур в пределах скопления не становится слишком большой, и шансы всех пчел пережить зиму оказываются более или менее равными.

См. также: Stabentheiner et al., 2003

Популярные синопсисы