«Быть собой». Глава из книги

Глава 2. Измерить сознание

Насколько вы сознательны? Сейчас, в данный момент? В чем состоит разница между наличием хотя бы какого-то сознания и существованием в виде простого куска живой плоти или безжизненного кремния без какого бы то ни было внутреннего мира? Новые теории и технологии впервые дают ученым возможность измерить уровень сознания. Чтобы лучше разобраться в этом новом направлении исследований, давайте начнем с его истоков.

Был в Париже XVII в. некий глубокий, темный и холодный подвал — прямо под обсерваторией на левом берегу Сены. Этому подвалу довелось сыграть в истории науки неожиданную роль, демонстрирующую важность измерений для научного прогресса.

Тогдашние философы и ученые (их, впрочем, еще даже учеными не называли) наперегонки разрабатывали надежный термометр, который позволил бы дать физическое объяснение природы теплоты. От популярных «калорических» теорий, представляющих теплоту субстанцией, способной вытекать из тел или втекать в них, постепенно отказывались. Но чтобы пересмотреть эти теории, необходимы были точные эксперименты, в которых можно было бы систематически оценивать, насколько предметы горячи или холодны. Для таких экспериментов требовалось и средство измерения «теплоты», чем бы она ни была, и шкала, на которой можно было бы сравнивать результаты. Поэтому и началось состязание — кто быстрее разработает надежный термометр и температурную шкалу. Но как проверять надежность термометра, если нет откалиброванной шкалы? И как разрабатывать шкалу, если нет надежного термометра?

Первым шагом к решению этой задачи было найти точку отсчета — некий эталон, обладающий неизменной температурой. Даже это оказалось нелегко. Перспективные кандидатуры (например, температура кипения воды) зависели от сторонних факторов, таких как давление, которое менялось в зависимости от высоты и погоды, и даже от таких нюансов, как гладкость поверхности стеклянного сосуда. И тогда на фоне всех этих неудач парижский подвал — с его вроде бы постоянным ровным холодом — какое-то время представлялся разумной фиксированной точкой температурного отсчета. (Это было не единственное необычное предложение. Самое, пожалуй, странное поступило от некоего Жоашена Далансе1 — принять за отправную точку температуру плавления сливочного масла.)

В конце концов надежный и точный ртутный термометр все-таки был разработан, и тогда на смену калорическим теориям пришла новая наука термодинамика — этот переворот связан с такими легендарными фигурами, как Людвиг Больцман и лорд Кельвин. В термодинамике температура — это крупномасштабное свойство движения молекул внутри вещества, точнее, средняя кинетическая энергия молекул. Чем быстрее движение, тем выше температура. Под «теплотой» стали понимать энергию, передающуюся в процессе теплообмена между двумя системами, имеющими разную температуру. Важно отметить, что термодинамика не просто установила корреляцию средней кинетической энергии с температурой, а предположила, что именно это и есть температура. Теперь вооруженные новой теорией ученые могли говорить о температуре на поверхности Солнца и даже определить «абсолютный ноль», при котором теоретически прекращается всякое молекулярное движение. Первые температурные шкалы, созданные на основе измерения характеристик определенных веществ (шкалы Цельсия и Фаренгейта), заменили шкалой, базирующейся на основополагающих физических свойствах (шкалой Кельвина, по имени лорда, открывшего законы термодинамики). Физическая основа температуры и теплоты перестала быть загадкой.

Обо всем этом я узнал из книги «Изобретение температуры» (Inventing Temperature: Measurement and Scientific Progress), написанной преподавателем Университетского колледжа Лондона историком Хасок Чаном2. До тех пор я не представлял в полной мере, насколько научный прогресс зависит от измерений. История термометрии и ее влияние на наше понимание теплоты — яркий пример того, как возможность проводить подробные количественные измерения на шкале с фиксированными отметками превращает загадочное и таинственное в понятное и объяснимое.

Можно ли применить аналогичный подход к изучению сознания?3

* * *

Философы заговаривают порой о гипотетическом «счетчике сознания», который мог бы определять, имеется ли сознание у объекта, будь то другой человек, животное или машина. В 1990‑х гг., во времена расцвета теории трудной проблемы, на конференции Дэвид Чалмерс приставил к голове старый фен, показывая, насколько полезен был бы такой прибор-счетчик, если бы он и в самом деле существовал. Наводите счетчик сознания на предмет и считываете результат. И не нужно больше гадать, насколько широк заколдованный круг сознания.

Между тем, как показывает история температуры, ценность измерения заключается не только в том, чтобы дать однозначный ответ о наличии или отсутствии свойства, но и в обеспечении возможности количественных экспериментов, которые могут в перспективе перевернуть научное понимание4.

Если сознание окажется чем-то вроде температуры, то есть если существует единый основополагающий физический процесс, тождественный «обладанию сознанием», мы совершим гигантский прорыв. Мы не только получим возможность определять «сознательность» того или иного объекта, мы сможем предметно говорить о конкретных «уровнях» и «степенях» сознания, а также о разновидностях сознания, далеко отстоящих от нашего скромного человеческого примера.

Но даже если история сознания будет развиваться иначе — не как с температурой, а, скорее, как с жизнью (что, на мой взгляд, более вероятно), — возможность выполнять точные измерения по-прежнему будет существенным шагом вперед в объяснении, прогнозировании и контролировании природы субъективного опыта. При любом сценарии измерение превращает качественное в количественное, расплывчатое в точное.

Существует и практическая потребность в измерении сознания. Общая анестезия, которой сейчас подвергаются четыре с лишним миллиона пациентов в день5, призвана погружать человека во временное небытие, не пересекая грань, за которой сон превратится в вечный. Чтобы гарантированно удержаться на этой тонкой грани, очень пригодился бы надежный и точный счетчик сознания, тем более что к анестетику часто добавляют миорелаксанты — вещества, блокирующие нервно-мышечную передачу и вызывающие временную парализацию, чтобы мышечные рефлексы не препятствовали манипуляциям хирургов. И, как мы вскоре убедимся, не менее важно научиться определять, сохраняется ли сознание после серьезных повреждений мозга, при которых пациентам ставят страшные диагнозы «вегетативное состояние» или «состояние минимального сознания».

Собственно, мониторинг сознания по параметрам мозговой деятельности применяется в операционных уже много лет. Самый распространенный метод — мониторинг биспектрального индекса6. Подробности метода защищены патентом и не раскрываются, но общий принцип его состоит в том, что на основе ряда электроэнцефалографических (ЭЭГ) показателей выводится постоянно обновляющееся число, на которое и ориентируется анестезиолог во время операции. Идея прекрасная, однако полностью на мониторы биспектрального индекса положиться не получается7, в том числе и потому, что были прецеденты, когда их показания не совпадали с поведенческими признаками сознания (в частности, пациенты открывали глаза или помнили, что говорили хирурги во время операции). Более глубокая проблема, касающаяся науки о сознании, заключается в том, что за биспектральным индексом не стоит никакая обоснованная теория.

В последние несколько лет начало формироваться новое поколение счетчиков сознания — уже не в операционных, а в нейробиологических лабораториях. В отличие от своих предшественников эти новые инструменты тесно связаны с зарождающимся теоретическим пониманием нейронной основы наличия сознания, и все они уже сейчас демонстрируют практическую ценность.

* * *

Измерять уровень сознания у человека — это совсем не то же самое, что определять, спит он или бодрствует. Уровень сознания не равен физиологической активности центральной нервной системы. И хотя они зачастую тесно коррелируют, сознание (осознанность) и бодрствование (физиологическая активность ЦНС) во многом различаются, отчетливо демонстрируя тем самым, что в их основе не могут находиться одни и те же биологические процессы. Когда вам снятся сны, вы по определению спите, но при этом получаете богатый и разнообразный сознательный опыт. На другом полюсе этой шкалы находятся катастрофические состояния, такие как вегетативное (называемое также синдромом безответного бодрствования), в котором человек по-прежнему проходит циклы сна и бодрствования, но не подает поведенческих признаков осознанности: свет в окнах периодически загорается, но дома никого нет. На схеме ниже показана зависимость между осознанностью и бодрствованием в самых разных условиях — как нормальных, так и патологических.

Чтобы отследить уровень сознания, нам нужно задаться вопросом: что в мозге обусловливает осознанность в противоположность простому бодрствованию? Может быть, все дело просто в числе задействованных нейронов? Судя по всему, нет. В мозжечке («маленький мозг», помещающийся в задней части коры) находится примерно в четыре раза больше нейронов8, чем во всем остальном мозге, однако в обеспечении осознанности они почти не участвуют. При таком редком заболевании, как недоразвитие мозжечка, человек, у которого мозжечок в результате далек от нормы, все равно может по большому счету вести вполне нормальную жизнь. И конечно, сомневаться в наличии у него сознания не приходится9.

Может быть, тогда дело в общей степени нейронной активности? Наверное, в сознательном состоянии мозг должен быть более активен, чем в бессознательном? В какой-то мере, пожалуй, да, — но ненамного. И хотя потребление энергии мозгом зависит от уровня сознания10, разница эта довольно незначительна и мозг точно не прекращает работу, когда сознание угасает.

Судя по всему, сознание зависит не от деятельности мозга в целом, а от коммуникации разных его частей между собой. Значимыми выглядят паттерны активности таламокортикальной системы, объединяющей кору головного мозга и таламус (комплекс овальных структур мозга — «ядер», располагающихся прямо под корой и соединенных с ней замысловатой сетью связей). Новейшие и самые потрясающие подходы к измерению уровня сознания и поисков способа отличить его от бодрствования основываются на отслеживании и количественной оценке этого взаимодействия. Самая амбициозная вариация на тему этой идеи выдает единое число, обозначающее градус сознания у человека. Совсем как термометр.

Основоположником этого нового подхода стал итальянский нейробиолог Марчелло Массимини, работавший сначала с известным исследователем сознания Джулио Тонони в Висконсинском университете в Мадисоне, а затем со своей собственной группой в Миланском университете. Решение они нашли простое и элегантное. Чтобы проверить, как коммуницируют друг с другом разные отделы коры, они стимулировали активность в одной ее области и фиксировали пространственно-временное распространение этой активности в другие. Для этого они применяли две технологии — ЭЭГ и транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС). С помощью аппарата ТМС — точно контролируемого электромагнита — исследователь посылает короткий и резкий импульс непосредственно в мозг сквозь череп, а ЭЭГ позволяет зафиксировать реакцию мозга на этот импульс. Это примерно как ударить по мозгу электрическим молотком и слушать эхо.

Как ни удивительно, сам этот разряд ТМС испытуемый не чувствует, если только тот не провоцирует какую-нибудь реакцию, которую невозможно не заметить, например двигательную (когда магнит располагают над моторной корой, контролирующей движения) или мгновенное зрительное ощущение — «фосфен», случающееся, когда возбуждается зрительная кора. И если разряд вызовет спазм мышц лица или скальпа, вы этот болезненный укол заметите. Но в большинстве случаев сильная встряска мозговой активности, вызываемая ТМС, никаких изменений в сознательном опыте не вызывает. Впрочем, может, ничего удивительного здесь и нет. Просто свидетельство того, что мы не отдаем себе отчет в действиях наших нейронов — собственно, зачем бы нам его отдавать?

Но хотя самих импульсов ТМС мы не чувствуем, их электрическое эхо, как выяснили Массимини и Тонони, можно использовать для различения уровней сознания. В бессознательном состоянии, таком как сон без сновидений или общий наркоз, ответный импульс очень прост. Сначала в той части мозга, на которую направлен разряд, возникает сильный отклик, но он быстро пропадает, словно круги от камня, брошенного в стоячий пруд. В сознательном состоянии реакция выглядит совсем иной: типичное «эхо» раскатывается по всей поверхности коры, то пропадая, то появляясь вновь. Сложный пространственно-временной рисунок этих появлений и исчезновений11 означает, что разные области мозга, в частности таламокортикальная система, коммуницируют друг с другом в сознательном состоянии гораздо более замысловатым образом, чем в бессознательном.

Хотя при сопоставлении данных разницу между двумя состояниями часто нетрудно увидеть невооруженным глазом, по-настоящему в этом подходе поражает именно то, что сложность ответного импульса поддается количественной оценке. То есть величину сложности можно обозначить неким числом. Этот метод называется zap-and-zip («разряд и сжатие») — ТМС воздействует разрядом (zap) на кору мозга, затем компьютерный алгоритм обрабатывает полученную реакцию, электрическое эхо, и сжимает ее (zip) в одно-единственное число.

При сжатии используется тот же алгоритм, что и при сжатии электронных фотографий, когда уменьшается объем файла. Любой рисунок, будь то фото из летнего отпуска или прокатывающееся по мозгу электрическое эхо, имеющее протяженность и длительность, можно представить как последовательность единиц и нулей. Для любой неслучайной последовательности есть возможность создать и сжатую версию12, более короткую цепочку цифр, по которой затем несложно восстановить оригинал. Длина кратчайшего из возможных сжатых выражений называется алгоритмической сложностью последовательности. Самая низкая алгоритмическая сложность будет у полностью предсказуемой последовательности (состоящей из одних нулей или одних единиц), самая высокая — у совершенно случайной, и где-то посередине окажется сложность частично предсказуемых последовательностей. Установить алгоритмическую сложность для любой заданной последовательности позволяет алгоритм сжатия, вычисляющий так называемую сложность Лемпеля — Зива — Велча (или, если кратко, сложность ЛЗВ).

Массимини и его команда назвали способ замера ответного импульса, фиксируемого в ходе экспериментов, индексом сложности возмущений (ИСВ). Он дает возможность с помощью алгоритма ЛЗВ высчитать величину (индекс) алгоритмической сложности реакции мозга на возмущение, то есть на импульс ТМС.

Сперва группа Массимини подтвердила действенность своего метода, показав, что значения ИСВ в бессознательном состоянии, таком как сон без сновидений и общий наркоз, устойчиво ниже, чем при исходном сознательном состоянии бодрствования в покое. Это обнадеживает, но главная сила метода ИСВ заключается в том, что он дает непрерывную шкалу, на которую можно нанести более точную и подробную градуировку. В основополагающем исследовании 2013 г.13 группа Массимини измерила ИСВ у большой выборки пациентов с повреждениями мозга, страдающих расстройствами сознания. В результате было обнаружено, что величина ИСВ тесно коррелирует с уровнем нарушения функций мозга, независимо диагностированным неврологами. В частности, у пациентов в вегетативном состоянии, при котором сознание считается отсутствующим при сохранении бодрствования, показатели ИСВ получались ниже, чем у пациентов в состоянии минимального сознания, при котором поведенческие признаки сознания появляются и исчезают. Ученым удалось даже провести границу между значениями ИСВ, указывающими на наличие и на отсутствие сознания.

Мы с моей исследовательской группой в Сассексском университете работаем над схожими методами оценки уровня сознания. Но вместо того, чтобы посылать энергетический импульс в кору с помощью ТМС, мы измеряем алгоритмическую сложность имеющейся, естественной — спонтанной, как мы ее обозначаем, — мозговой активности. То есть вместо «заппинга» получается «зиппинг». В ходе серии исследований, проведенных моим коллегой Адамом Барреттом и нашим бывшим докторантом Майклом Шартнером14, мы обнаружили, что сложность спонтанной активности коры, по измерениям ЭЭГ, устойчиво падает как при начальной стадии сна, так и при анестезии. Кроме того, мы выяснили, что во время фазы быстрого сна (фазы быстрого движения глаз) сложность спонтанной активности примерно такая же, как при нормальном сознательном бодрствовании, — вполне логично, поскольку именно в фазу быстрого сна наиболее вероятны сновидения, а они сознательны. Такую же картину выявила с помощью своего метода ИСВ группа Массимини15, еще надежнее подкрепив тем самым утверждение, что таким образом мы замеряем уровень сознания, а не бодрствования.

* * *

Возможность измерять уровень сознания независимо от бодрствования важна не только для науки, она способна в перспективе круто изменить положение дел и для неврологов и их пациентов. Исследование Массимини 2013 г. уже демонстрирует, что метод ИСВ способен различать вегетативное состояние и состояние минимального сознания. Главное преимущество таких замеров, как ИСВ, в этом контексте заключается в том, что они опираются не на внешние поведенческие проявления. Бодрствование — физиологическая активность центральной нервной системы — определяется через поведение. О бодрствовании неврологи в больнице обычно судят по наличию отклика на сенсорную стимуляцию — громкий звук или щипок руки. Сознание же определяется в терминах внутреннего субъективного опыта, поэтому связать его с внешними проявлениями можно лишь косвенно.

Стандартные клинические подходы к определению сознательного статуса у пациентов с повреждением мозга по-прежнему основываются на поведении16. Невролог, как правило, оценивает не только откликается ли пациент на сенсорную стимуляцию — маркер физиологической активности ЦНС, — но и способен ли взаимодействовать со средой, реагируя на команды или демонстрируя волевые действия. Когда пациент может выполнить двухсоставную просьбу и четко назвать свое имя и сегодняшнюю дату, мы говорим о полном сознании. Недостаток этого подхода в том, что некоторые пациенты могут при сохранении внутренней психической жизни не иметь возможности ее выразить. Поэтому в таких случаях при попытке судить на основании одного только поведения сознание будет ошибочно признано отсутствующим.

Самый яркий пример такого рода — синдром «запертого человека», когда при параличе всего тела полностью сохраняется сознание. Это редкое расстройство17 может возникать вследствие повреждения ствола мозга (отдела, расположенного в основании полушарий и продолжающего спинной мозг), который, кроме всего прочего, отвечает за контроль лицевых мышц и мускулатуры тела. Из-за некоторых причуд анатомии у «запертых» в своем парализованном теле пациентов остается способность выполнять ограниченный набор движений глазами, открывающая узкий и легко упускаемый из виду поведенческий канал для диагностики и коммуникации. Бывший редактор журнала Elle Жан-Доминик Боби, впавший в такое состояние в 1995 г. после геморрагического инсульта, написал с помощью сигналов, передаваемых морганием, целую книгу — «Скафандр и бабочка»18. У так называемых полностью запертых пациентов нет даже таких коммуникативных каналов, поэтому диагностировать у них наличие сознания еще труднее. Если судить только по поведению, ничего не стоит принять синдром «запертого человека» за полное и постоянное отсутствие сознания. Но если поместить такого пациента, как Боби, в томограф, сразу станет видно, что общая активность мозга почти соответствует норме. В исследовании Массимини 2013 г. значения ИСВ у «запертых» пациентов не отличались от показателей у здоровых контрольных испытуемых аналогичного возраста, свидетельствуя о полностью сохранном сознании.

Еще труднее приходится врачам, имеющим дело с серой зоной между жизнью и смертью при таких состояниях, как вегетативное и минимальное состояние сознания. В этих пограничных областях поведенческие признаки сознания могут отсутствовать или быть непоследовательными, а повреждение мозга настолько обширным, что и нейровизуализация не гарантирует однозначного ответа. И вот здесь такие методы, как ИСВ, могли бы кардинально изменить положение дел. Когда показатели ИСВ у пациента указывают на наличие сознания, даже если все остальные признаки говорят об обратном, имеет смысл поискать это сознание еще раз.

Недавно Марчелло Массимини привел мне пример, когда все решил именно ИСВ. В миланскую больницу поступил молодой мужчина с тяжелыми травмами головы. Поскольку на простые вопросы и команды он не реагировал, у него диагностировали вегетативное состояние. Однако ИСВ у него оказался как у здорового человека в полном сознании, что вызвало у медиков полное замешательство, ведь синдром «запертого» у него не прослеживался. В конце концов персонал больницы отыскал дядю этого пациента, и тот приехал в Италию из Северной Африки, откуда молодой человек был родом. Когда дядя начал общаться с племянником на арабском, тот откликнулся мгновенно — улыбался шуткам и даже показал большой палец, когда ему включили фильм. Все это время он был в сознании — просто не отзывался на итальянский. Почему так произошло — трудно сказать. Массимини подозревает здесь необычный случай «культурного отчуждения»: итальянский мир словно утратил для пациента смысл19. Как бы то ни было, если бы не красноречивое электрическое эхо, измеренное с помощью ИСВ, история этого молодого человека могла бы закончиться совсем иначе.

Сейчас диагностирование остаточного сознания у пациентов с повреждениями мозга стремительно развивается. Помимо предлагаемого Массимини ИСВ существует несколько других методов, перебирающихся из лабораторий в клиники. Тот, которому отдаю предпочтение я, основывается на знаменитом в неврологических кругах эксперименте с «домом и теннисом», проведенном нейробиологом Адрианом Оуэном и его группой в 2006 г. В этом эксперименте пострадавшую в автомобильной аварии 23‑летнюю пациентку, которая не подавала поведенческого отклика, уложили в аппарат фМРТ и выдали ряд вербальных заданий. То ее просили представить, что она играет в теннис, то предлагали вообразить, как она ходит по комнатам своего дома. На первый взгляд странный прием, ведь такие пациенты вообще ни на что не реагируют, что уж говорить о сложных устных инструкциях. Однако исследования с участием здоровых людей показали, что области мозга, участвующие в воображении плавных, перетекающих друг в друга движений (как при игре в теннис), сильно отличаются от активизирующихся при воображении перемещения в пространстве*. И пациентка Оуэна продемонстрировала именно такую картину отклика в виде активности мозга, а это значит, что она тоже полностью выполняла задания, создавая высокоспецифичные мысленные образы. Невозможно представить, чтобы человек был способен на такое, находясь совершенно без сознания, поэтому Оуэн пришел к выводу, что поведенческий диагноз вегетативного состояния был ошибочным и на самом деле сознание у девушки наличествует20. По сути, Оуэн с командой превратили аппарат МРТ в инструмент, позволяющий пациентке взаимодействовать с окружающей средой посредством мозга, а не тела.

Эта идея получила развитие в дальнейших исследованиях: метод Оуэна использовали не только для диагностики, но и для коммуникации. В проекте 2010 г. под руководством Мартина Монти пациент, поступивший с диагнозом «вегетативное состояние», смог отвечать на вопросы, представляя себе игру в теннис, чтобы дать ответ «да», и обход своего дома, чтобы дать ответ «нет». Трудоемкая коммуникация, что и говорить21, но для тех, у кого не осталось другого способа связаться с внешним миром, это настоящая революция.

Сколько еще таких людей, не откликающихся, но сохраняющих сознание, томится в безвестности в неврологических отделениях и домах инвалидов? Трудно сказать. Метод Оуэна, появившийся раньше, чем ИСВ, исследовался чаще, и недавний его анализ22 позволяет предположить, что ту или иную форму скрытого сознания могут сохранять от 10 до 20% пациентов в вегетативном состоянии, что в пересчете на мировые масштабы будет означать несколько тысяч человек. И это, возможно, еще заниженные цифры. Чтобы пройти тест Оуэна, пациенту нужно понимать язык и быть в состоянии подолгу создавать мысленные образы, а на это, несмотря на наличие сознания, оказываются способны не все. И вот здесь новые методы вроде ИСВ особенно важны, поскольку гипотетически они позволяют обнаруживать остаточное сознание, не требуя от пациента вообще никаких действий. Именно так, как и положено подлинному счетчику сознания.

* * *

Пока я использовал термин «уровень» лишь применительно к довольно заметным изменениям у конкретного человека, таким как разница между обычным бодрствованием и общим наркозом или нахождением в вегетативном состоянии. Однако можно посмотреть на уровень сознания и под другим углом. Менее ли сознателен младенец, чем взрослый? И насколько сознательна по сравнению с ними обоими черепаха?

Конечно, в таком взгляде на проблему существует опасность: подобные рассуждения исподволь настраивают нас на то, что любая форма сознания, отличающаяся от сознания здорового взрослого человека, чем-то ниже или хуже. Такие установки симптоматичны для возведения человека на пьедестал и придания ему исключительности, от чего неоднократно страдала биология, поскольку подобными представлениями омрачена вся история человеческой мысли. У сознания не одно свойство, а значит, неверно принимать выражение определенного набора свойств, типичного для взрослого человека, за сущность сознания во всех его разновидностях, а затем именно это выражение принимать за точку отсчета для одномерной шкалы. Сознательный опыт, вне всякого сомнения, возникает не сразу — будь то при индивидуальном развитии (неважно, человека либо иного живого существа) или в грандиозных эволюционных масштабах. Однако было бы очень большой натяжкой рассматривать и тот и другой процесс как разворачивающийся линейно или завершающийся воплощенным во взрослом человеке идеалом того, что значит быть вами или мной. Это один из возможных недостатков и ограничений аналогии между сознанием и температурой23 — той самой аналогии, с которой я начал эту главу.

Смежный вопрос: представляет ли собой сознание «все или ничего» («свет» либо горит, либо погас), или же четкой границы между наличием сознания и его отсутствием не существует? Этот вопрос относится как к появлению сознания в эволюционном или онтогенетическом смысле, так и к его появлению после возвращения из беспамятства общей анестезии или сна без сновидений. Вопрос, конечно, увлекательный, но поставлен он, на мой взгляд, неверно. В данном случае не стоит прибегать к противопоставлению «или — или». Применительно и к эволюции, и к индивидуальному онтогенетическому развитию, и к повседневной жизни, и к нахождению в медицинском учреждении я предпочитаю мыслить в терминах довольно резких переходов от полного отсутствия сознания к присутствию по крайней мере какого-то сознательного опыта, который затем будет проявляться в разной степени или, возможно, разными гранями, но только после того, как «в окнах дома» появятся хотя бы какие-то проблески света.

Возьмем типичного взрослого человека. Будет его уровень сознания выше (или ниже) во сне или когда он сидит за рабочим столом слегка осоловелый после сытного обеда и мысли почти не ворочаются? Прямо и однозначно на такой вопрос ответить не получится. Сон может быть «более осознанным» в одном смысле (например, с точки зрения яркости и живости воспринимаемой феноменологии) и «менее осознанным» в других (например, с точки зрения рефлексивного осмысления происходящего**).

Одно из важных следствий отказа от восприятия уровня сознания как одномерного — исчезновение резких различий между уровнем и содержанием сознания. В этом случае становится бессмысленно полностью отделять то, насколько мы сознательны, от того, в чем наше сознание состоит. Возможно, мерить всех одной меркой — а именно так предполагается по аналогии с температурой, если брать эту аналогию совсем буквально, — это не выход.

Наглядным примером тесной взаимосвязи между уровнем и содержанием сознания может служить проведенное нами несколько лет назад исследование активности мозга в психоделическом состоянии. Психоделические препараты помимо прочих своих многочисленных функций служат и науке о сознании, открывая перед ней уникальные перспективы, поскольку вызывают глубокие изменения в содержании сознания, не требуя при этом ничего, кроме простого фармакологического вмешательства в мозг.

Представление о том, насколько драматичными могут быть эти изменения, можно почерпнуть из записок изобретателя диэтиламида лизергиновой кислоты (ЛСД) — швейцарского химика Альберта Хофмана — о своей поездке домой из лаборатории расположенной в Базеле фармацевтической компании «Сандоз» 19 апреля 1943 г. В этот день, который вошел в анналы как «День велосипеда», он решил принять небольшую дозу своего свежего изобретения и вскоре начал ощущать себя несколько необычно, поэтому отправился на велосипеде домой. Каким-то чудом добравшись, несмотря на всевозможные шокирующие переживания, и уже уверившись, что сходит с ума, он улегся на диван и закрыл глаза.

...Понемногу я начал получать удовольствие от невиданных цветов и игры форм, упорно продолжающейся под моими сомкнутыми веками. Меня крутило в калейдоскопическом водовороте фантастических образов, которые чередовались, прорастали друг в друга, раскрывались кругами и спиралями, потом сжимались, взрывались цветными фонтанами, перетасовывались и соединялись, и все это без остановки, в постоянном течении...24

В психоделическом состоянии яркие перцептивные галлюцинации часто сопровождаются необычным восприятием себя самого, часто описываемым как «растворение эго» — когда границы между собой, окружающим миром и другими людьми словно смещаются или растворяются. Эти отклонения от «нормального» сознательного опыта настолько глубоки и всеохватны, что, вполне возможно, психоделическое состояние представляет собой изменение не только содержания сознания, но и общего его уровня. Это предположение мы и взялись проверить совместно с Робином Кархартом-Харрисом из Имперского колледжа Лондона и Сурешем Мутхукумарасвами из Оклендского университета.

В апреле 2016 г. мы с Робином принимали участие в конференции, проходившей в аризонском Тусоне, прямо у подножия Каталинских гор. Нас обоих пригласили выступить с докладами о наших исследованиях, и мы воспользовались этой возможностью, чтобы выяснить, насколько наши с ним интересы в изучении сознания могут пересечься в контексте психоделии. Тогда как раз после нескольких десятилетий опалы и забвения возобновились научные и медицинские исследования ЛСД, а также других психоделических соединений, таких как псилоцибин (активный компонент галлюциногенных грибов). За экспериментом Хофмана на самом себе последовал всплеск исследований, направленных на изучение потенциала ЛСД как лекарства от ряда психологических расстройств, включая алкоголизм и другие зависимости. Результаты выглядели многообещающими, но к концу 1960‑х, когда ЛСД с легкой руки Тимоти Лири и прочих превратился в рекреационный наркотик и символ бунтарства, почти все эти исследования были закрыты. Сколько-нибудь существенные научные проекты начали появляться вновь только в 2000‑х, после почти полувекового простоя25.

На нейрохимическом уровне классические психоделики — ЛСД, псилоцибин, мескалин и диметилтриптамин (ДМТ, действующее вещество южноамериканского галлюциногенного отвара аяуаска) — работают преимущественно за счет воздействия на серотониновую систему мозга. Серотонин — один из главных нейромедиаторов, то есть тех химических веществ, которые обеспечивают общение нейронов между собой в нейронных сетях. Психоделические вещества влияют на серотониновую систему, связываясь с определенным рецептором к серотонину — 5-HT2a, широко распространенным по всему мозгу. Одна из главных задач исследования психоделических веществ — понять, каким образом фармакологическое вмешательство на низком уровне преобразует глобальные паттерны активности мозга, вызывая такие глубокие изменения в сознательном опыте.

Как удалось еще раньше обнаружить научной группе Робина, психоделическое состояние включает в себя заметные изменения в динамике мозга по сравнению с контрольным состоянием при получении плацебо26. Нейронные связи между теми областями мозга, активность которых обычно скоординирована (так называемые сети состояния покоя), разъединяются, и подключаются другие области, в обычное время более или менее независимые. Иными словами, мы имеем дело с нарушением схем соединений, характерных для мозга в обычных условиях. Робин предположил, что этими нарушениями и объясняются типичные особенности психоделического состояния, такие как растворение границ между собой и миром и смешение чувств.

Мы с Робином поняли, что собранные им данные как нельзя лучше подходят для проведения анализа алгоритмической сложности, который мы с моей научной группой в Сассексе применяли к снам и анестезии. Так, например, часть нейровизуализационных исследований его группа выполняла с использованием магнитоэнцефалографии (МЭГ), дающей высокое временное разрешение и охват всего мозга целиком27, — именно то, что нам требовалось. С помощью МЭГ группа Робина измеряла активность мозга у добровольцев, принимавших псилоцибин, ЛСД или кетамин в малых дозах. (Если в больших дозах кетамин действует как анестетик, то в малых вызывает скорее галлюциногенный эффект.) И теперь, воспользовавшись этими данными, мы могли попытаться ответить на вопрос: что происходит с уровнем сознания, когда его содержание меняется так резко, как при психоделическом трипе?

Оставшиеся в Сассексе Майкл Шартнер и Адам Барретт просчитали изменение алгоритмической сложности сигнала МЭГ в различных областях мозга для всех трех психоделических состояний. Результаты получились совершенно четкими и абсолютно неожиданными28: и псилоцибин, и ЛСД, и кетамин давали повышение уровня сознания по сравнению с контрольным состоянием при принятии плацебо. Такое было впервые: до тех пор еще никто не наблюдал повышения уровня сознания по сравнению с исходным уровнем бодрствования в покое. Во всех предшествующих сопоставлениях — с состоянием сознания во время сна, при анестезии, при расстройствах сознания — отмечалось только понижение уровня по сравнению с исходным.

Что же означают эти результаты? Как уже говорилось, измерение алгоритмической сложности, которое мы используем, лучше всего представлять как измерение случайности, или «многообразия», сигналов мозга, к которым этот метод применяется. Полностью случайная последовательность будет иметь высочайшую алгоритмическую сложность из возможных, то есть величайшее возможное разнообразие сигналов. Таким образом, наши результаты дополнили предшествующее исследование Робина29, показывая, что активность мозга в психоделическом состоянии со временем становится более произвольной — в полном соответствии с теми беспорядочными изменениями перцептивного опыта, о котором так часто рассказывают пережившие трип. Помимо этого наши результаты проливают чуть больше света на взаимосвязь уровня и содержания сознания. Перед нами пример измерения уровня сознания при обширных изменениях содержания сознания, которыми характеризуется психоделия. Восприимчивость уровня сознания к изменению его содержания не оставляет сомнений в том, что эти две составляющие не независимы друг от друга.

Итоги нашего анализа психоделических состояний заставляли задуматься. Ведет ли максимально произвольная (согласно показателям алгоритмической сложности) активность мозга к максимальному психоделическому опыту? Или она дает другой (отличный от исходного) «уровень» сознания какого-то иного рода? Такая экстраполяция кажется маловероятной. Скорее всего, мозг со всеми его вспыхивающими как попало нейронами просто перестанет выдавать сознательный опыт точно так же, как свободный джаз в какой-то момент перестает быть музыкой.

Однако алгоритмическая сложность — это не совсем то, что обычно понимают под «сложностью». Сложность в нашем интуитивном понимании никак не связывается с хаотичностью, тогда как на самом деле ее лучше представлять как нечто среднее между порядком и беспорядком, то есть не предельное выражение беспорядка. Это Нина Симон и Телониус Монк, а не Bonzo Dog Doo-Dah Band***. Что произойдет, если руководствоваться вот таким, более научным пониманием сложности?

* * *

Ответ дают авторы статьи, вышедшей в 1998 г. в журнале Science, — Джулио Тонони и мой ныне покойный руководитель Джеральд Эдельман30. Я и сейчас, 20 лет спустя, помню, как прочитал ее впервые. Она перевернула мое представление о сознании и, можно сказать, привела в Институт нейробиологии в Сан-Диего.

Вместо того чтобы, как предполагал подход «нейронных коррелятов сознания» (НКС), сосредоточиться на одном эталонном сознательном опыте, например «восприятии красного», Тонони и Эдельман задались вопросом: что характерно для сознательного опыта в целом? И пришли к простому, но глубокому выводу: сознательный опыт — любой сознательный опыт — отличается одновременно информативностью и интегративностью. Отталкиваясь от этого, они и делали дальнейшие утверждения о нейронной основе всего сознательного опыта, а не только конкретных переживаний вроде восприятия красного, чувства зависти или зубной боли.

Давайте немного проясним, что скрывается за формулировкой «одновременная информативность и интегративность сознания».

Начнем с информации. Что мы имеем в виду, называя сознательный опыт информативным? Эдельман и Тонони употребляли этот термин не в том смысле, в каком информативным может быть чтение газеты, а в том, который при кажущейся банальности таит в себе большое богатство. Сознательный опыт информативен, поскольку отличается от любого другого сознательного опыта, который у вас когда-либо был, будет или мог бы быть.

Я скольжу взглядом по своему рабочему столу и смотрю в расположенное за ним окно — и впервые получаю чувственный опыт именно этого сочетания кофейных чашек, компьютерных мониторов и облаков, которому сообщают еще большую уникальность все прочие перцепции, эмоции и мысли, присутствующие в данный момент в глубине моего внутреннего мира. В каждый конкретный момент мы получаем один-единственный сознательный опыт из огромного множества возможных. Таким образом, каждый сознательный опыт значительно снижает неопределенность, поскольку реализуется именно этот опыт, а не тот и не другой и так далее. А снижение неопределенности — это как раз информативность (в математическом смысле).

Информативность того или иного сознательного опыта не зависит от того, насколько он насыщен или подробен, или от того, насколько он познавателен для обладателя. Слушая Нину Симон за поеданием клубники на американских горках, мы исключаем ровно столько же альтернативных впечатлений, сколько исключим, сидя с закрытыми глазами в тихой пустой комнате и не испытывая почти ничего. Всякий опыт снижает неопределенность по отношению к множеству возможных впечатлений ровно настолько же, насколько любой другой.

С этой точки зрения пресловутое «что значит быть тем-то» любого конкретного сознательного опыта определяется не столько тем, чем он является, сколько всеми нереализованными, однако вероятными вариантами, которыми он не является. Впечатление чистого красного создается именно таким, какое оно есть, не в силу какого-то неотъемлемого свойства красного, а в силу того, что красный — это не синий, не зеленый и не любой другой цвет, не запах, не мысль, не чувство сожаления и вообще не какая бы то ни было другая форма психического содержания. Красный — это красный в силу всего, чем он не является, и то же самое относится к любому другому сознательному опыту.

Но одной лишь высокой информативности недостаточно. Сознательный опыт не только высокоинформативен, он еще и интегративен. Единого мнения о том, что именно понимать под «интегративностью» сознания, пока нет, но, по сути, это значит, что любой сознательный опыт возникает как единое, целостное впечатление. Мы не отделяем цвет от формы, а предмет от фона. Множество различных составляющих того сознательного опыта, который я испытываю в данный момент, — компьютеры и кофейные чашки, звук закрывающейся двери в коридоре, мои мысли насчет того, что сейчас написать, — фундаментально и необходимо связаны друг с другом как части единого всеобъемлющего сознательного впечатления31.

Ключевым шагом, который сделали Тонони и Эдельман, было следующее предположение: если каждый сознательный опыт является одновременно информативным и единым на феноменологическом уровне, то оба этих свойства должны быть присущи и нейронным механизмам в основе сознательного опыта. И одновременное выражение этих свойств закономерно предполагает, что нейронные механизмы не просто коррелируют с центральными феноменологическими чертами любого сознательного опыта, но, по сути, обусловливают эти черты.

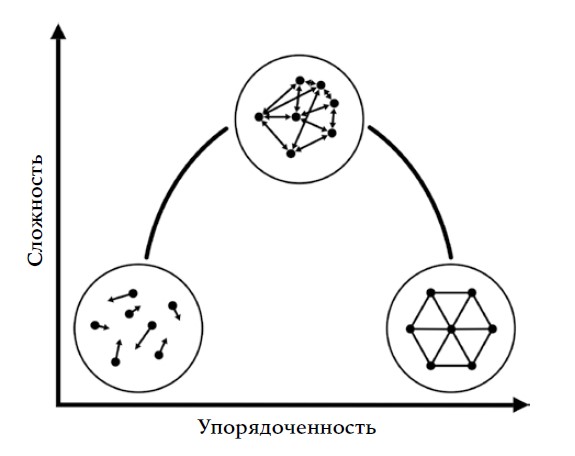

Что означает для механизма эта одновременная интегративность и информативность? Давайте ненадолго отвлечемся от мозга и рассмотрим некую абстрактную систему, состоящую из большого количества взаимодействующих элементов (неважно каких). Как показывает иллюстрация ниже, для любой такой системы можно создать шкалу с двумя полюсами. На одном полюсе (левом) все элементы ведут себя независимо и случайно, как молекулы газа. Такая система будет максимально информативной — максимально случайной, но абсолютно не интегративной, поскольку все ее элементы независимы друг от друга.

Рис. 2. Зависимость между сложностью и упорядоченностью

На другом полюсе (правом) все элементы системы ведут себя совершенно одинаково, поэтому состояние каждого из них полностью определяется состоянием всех остальных. Никакой случайности. Аналогом будет расположение атомов кристаллической решетки, в которой позиция любого отдельного атома полностью определяется структурой решетки, образуемой позициями других атомов. Такая организация будет максимально интегративной, но почти неинформативной, поскольку состояний, в которых эта система может пребывать, окажется крайне мало.

В промежутке располагаются системы, в которых отдельные элементы могут действовать по-разному, но между собой они в той или иной степени скоординированы, поэтому система так или иначе ведет себя как «единое целое». Именно здесь мы обнаруживаем одновременно и интегративность, и информативность. И в этом случае возникает область пересечения порядка и беспорядка, к которой принадлежат системы, обычно называемые сложными.

А теперь перенесем эти принципы на устройство мозга и увидим, что они действительно проливают некоторый свет на нейронные основы сознания.

В максимально информативном мозге все нейроны действовали бы независимо друг от друга и выстреливали беспорядочно, словно абсолютно ни с чем не связанные. В таком мозге показатель алгоритмической сложности, допустим ЛЗВ, вышел бы очень высоким. Однако никаких состояний сознания этот мозг, обладающий высокой информативностью, но полностью лишенный интегративности, обеспечить бы не смог. На другом полюсе располагается максимально упорядоченный мозг, в котором все нейроны будут делать абсолютно одно и то же — возможно, выстреливать синхронно, единым залпом (примерно так и происходит во время эпилептического приступа). Алгоритмическая сложность здесь окажется очень низкой. Как и в предшествующем варианте, сознания в максимально упорядоченном мозге тоже не будет, но по прямо противоположной причине — высокая интегративность, полное отсутствие информативности.

Поэтому соответствующее своей задаче измерение уровня сознания должно отслеживать не информативность как таковую, а скорее совместное проявление информативности и интегративности. Такие замеры — измерение сложности в ее подлинном смысле — могли бы служить примером подхода к сознанию с позиций настоящей проблемы, напрямую связывая свойства механизма со свойствами опыта.

Как мы уже видели, аппроксимации алгоритмической сложности, такие как метод ЛЗВ, для этого не особенно годятся. Они много сообщают нам об информативности и почти ничего об интегративности. Метод ИСВ справляется несколько лучше. Чтобы отметка на шкале ИСВ была высокой, энергетический импульс от аппарата ТМС должен вызвать такой паттерн активности мозга, который будет трудно сжать, то есть указывающий на высокую информативность. При этом импульс должен прокатиться по всей поверхности коры, порождая «эхо», сжимаемость которого тоже можно будет оценить. Но хотя это распространение по коре и говорит об интегративности, оно все-таки не удовлетворяет требованиям, которые мы предъявляем к измерению такого рода в идеале. Для измерения ИСВ активность мозга должна быть хотя бы сколько-то интегративной — иначе никакого эха не возникнет, — однако количественные замеры интегративности (в отличие от замеров информативности) метод ИСВ не производит. А мы ищем методы измерения, позволяющие непосредственно оценить и интегративность, и информативность по одним и тем же данным, одним и тем же способом и одновременно.

Этим критериям, по крайней мере теоретически, отвечают несколько методов. Еще в 1990‑х гг. Тонони и Эдельман вместе со своим коллегой Олафом Спорнсом разработали метод измерений, получивший название «метод нейронной сложности»32, а 10 лет спустя я предложил собственный метод, основанный на другом способе вычислений, и назвал его «метод каузальной плотности»33. На основе этих методов был создан ряд других, все более замысловатых, с частью которых мы познакомимся в следующей главе. Все эти методы представляют собой попытки так или иначе выразить количественно, где именно в той самой области пересечения порядка и беспорядка, к которой относится совокупность информативности и интегративности, располагается оцениваемая система. Проблема, однако, в том, что на реальных данных нейровизуализации все они показывают не самые лучшие результаты.

Создается довольно любопытная ситуация. Вполне резонно ожидать, что методы, крепче увязанные с теорией, на практике будут показывать себя лучше, чем такие, как метод алгоритмической сложности, у которых опора на основополагающую теорию довольно слаба. Однако ожидания эти, как мы видим, не оправдываются; так что же происходит? Можно предположить, что ошибочна сама теория. Однако я склонен считать, что нам просто нужно отшлифовать математическую основу34, чтобы методы работали именно так, как нам хотелось бы, а также усовершенствовать нейровизуализацию, чтобы получать правильные данные для анализа.

* * *

Таким образом, поиски подлинного счетчика сознания продолжаются. Надо сказать, что прогресс на данный момент достигнут значительный. Уже общепризнано, что сознательный уровень — это не то же самое, что бодрствование, и у нас уже есть ряд его измерений, которые впечатляюще эффективно отслеживают разные общие состояния сознания, а также позволяют обнаруживать остаточную осознанность у пациентов с повреждениями мозга. Особенное значение здесь имеет метод ИСВ, предложенный Массимини. С одной стороны, он используется в клинических исследованиях, а с другой — твердо опирается на фундаментальные теоретические принципы информативности и интегративности и поэтому эффективно увязывает между собой нейронные механизмы и универсальные свойства сознательного опыта, как и предполагает «настоящая проблема». Между тем постоянно появляются и другие методы35, основанные на иных, но связанных с методом ИСВ принципах, а простые в использовании аппроксимации, такие как оценка алгоритмической сложности данных спонтанной деятельности мозга, выявляют поразительные связи между уровнем и содержанием сознания.

И тем не менее основополагающий вопрос остается открытым. Сознание больше схоже с температурой, то есть сводимо к базовому свойству физического (или информационного) мира и может идентифицироваться через это свойство? Или оно больше похоже на жизнь — совокупность множества различных свойств, каждое из которых имеет собственное объяснение с точки зрения находящихся в его основе механизмов? Подходы к измерению сознания, с которыми мы знакомились до сих пор, равняются на историю с температурой, но интуиция подсказывает мне, что в конце концов им все-таки окажется ближе аналогия с жизнью. Я считаю интегративность и информативность главными свойствами большей части, а может быть, и всего сознательного опыта. Но это не значит, что сознание представляет собой интегрированную информацию, как температура представляет собой среднюю кинетическую энергию молекул.

Чтобы узнать, что движет этим интуитивным убеждением, нам придется довести аналогию между сознанием и температурой до предела и посмотреть, насколько она это выдержит. Пора нам познакомиться с «теорией интегрированной информации».

* При воображении (и выполнении) плавных движений активизируются такие области коры, как дополнительная моторная область, а при воображении перемещения в пространстве вспыхивают другие — такие как извилина гиппокампа. Анатомически эти области довольно сильно удалены друг от друга. Кроме того, оба задания на воображение закономерно активизируют области, участвующие в восприятии слуховой информации и обработке языковых сигналов.

** Рефлексивное осмысление сохраняется в редком состоянии «осознанного сновидения», при котором спящий сознает, что ему снится сон, и может произвольно управлять своим поведением. В одном интересном недавнем исследовании ученые общались с «осознанными сновидцами» [см. Konkoly et al. (2021).], используя в качестве канала коммуникации движения глаз — практически как у пациентов с синдромом «запертого человека», описанных выше. Сновидцы-испытуемые решали простые математические примеры и отвечали на различные вопросы, предполагающие ответ «да/нет».

*** В своем дебютном альбоме 1967 г. «Горилла» группа Bonzo Dog Doo-Dah Band пародировала традиционный джаз, стараясь играть из рук вон плохо. К разговору о гориллах мы в этой книге еще вернемся.

1 https://www.encyclopedia.com/science/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/dalence-joachim

2 H. Chang (2004).

3 Судя по всему, первым этот вопрос задал — и ответил на него — Томас Генри Гексли (Бульдог Дарвина). В 1870 г., читая лекцию, он сказал: «Я верю, что рано или поздно мы получим механический эквивалент сознания, точно так же, как получили механический эквивалент тепла». Цит. по: Cobb (2020), p. 113.

4 Seth et al. (2008).

5 Weiser et al. (2008).

6 Myles et al. (2004).

7 Nasraway et al. (2002).

8 Herculano-Houzel (2009).

9 См.: Lemon & Edgley (2010). Мозжечок нередко показывает себя в экспериментах по нейровизуализации «областью, заслуживающей внимания», однако эти результаты на обсуждение не выносятся, поскольку изначально мозжечок не заявляли объектом эксперимента и исследователи не знают, что о нем сказать.

10 DiNuzzo & Nedergaard (2017).

11 Ferrarelli et al. (2010); Massimini et al. (2005).

12 Чтобы создать сжатую версию последовательности из одних единиц (или одних нолей) длиной n, достаточно обозначить начальную единицу (или ноль), а затем указать n повторений. Ее абсолютную противоположность, полностью случайную последовательность, не удастся сжать в принципе: чтобы воспроизвести ее в точности, придется указывать место каждой единицы и каждого ноля. Последовательности, структура которых хотя бы немного предсказуема, займут промежуточное положение между этими крайностями. Длина оптимально сжатой версии называется колмогоровской сложностью (или сложностью Колмогорова — Хайтина). Сложность ЛЗВ аппроксимирует эту величину и обозначает ее верхний предел.

13 Casali et al. (2013).

14 Schartner et al. (2017b); Schartner et al. (2015). В ходе этих исследований мы убедились, что изменения в сложности ЛЗВ — это не просто банальные отражения других (подробнее изученных) изменений в электроэнцефалографических сигналах мозга, сопровождающих потерю сознания, таких как возрастание мощности низкочастотных дельта-волн, наблюдающееся во время сна.

15 Casarotto et al. (2016).

16 См., например, широко применяющуюся шкалу комы Глазго (Teasdale & Murray, 2000).

17 Синдром «запертого человека» чаще всего наступает из-за повреждения варолиева моста — той части ствола мозга, которая содержит важные проводящие нейронные пути, связывающие спинной мозг с другими областями головного мозга.

18 Bauby (1997). Казалось бы, участь «запертого» — хуже смерти, однако не все страдающие данным синдромом находят свое существование невыносимым: процент «запертых», считающих свою жизнь вполне сносной, неожиданно высок (Rousseau et al., 2015). Очередное подтверждение тому, как опасно по внешним проявлениям судить о происходящем внутри.

19 С этой историей можно ознакомиться здесь.

20 Owen et al. (2006). Историю открытия, сделанного его группой, и его значение для медицины и исследований сознания Адриан Оуэн излагает в своей книге «В серой зоне» (М.: АСТ, 2020).

21 Monti et al. (2010). Поскольку в подобных исследованиях пациенты могут отвечать только «да» или «нет», нужно быть очень осмотрительным в подборе вопросов. Спросить, больно ли пациенту, вполне логично и допустимо, а вот насколько допустимо спрашивать, хочет ли он жить дальше? Этических дилемм тут возникает предостаточно. В 2016 г. мы с писательницей Линдой Маршалл-Гриффитс и продюсером Надией Молинари подняли эту тему в аудиоспектакле «Небеса — пространнее» (The Sky is Wider).

22 Naci et al. (2017).

23 Более известный пример этой проблемы — попытка определить и измерить интеллект по единой шкале, такой как IQ. Эти попытки стабильно проваливаются при столкновении с огромным разнообразием проявлений интеллекта у отдельных людей, культур и видов. Многомерный подход к характеристике уровня сознания см.: Bayne et al. (2016).

24 Альберт Хоффман, «LSD — My Problem Child».

25 Подробнее об этой истории см.: «Мир иной» Майкла Поллана (М.: АСТ, 2020).

26 Carhart-Harris et al. (2012).

27 Обычно МЭГ и ЭЭГ обеспечивают очень высокое временное разрешение, измеряющееся миллисекундами, поскольку эти виды мониторинга отражают непосредственную электрическую активность групп нейронов. ФМРТ по сравнению с ними слишком медлительна, ее разрешение измеряется секундами. Отчасти это объясняется медленной работой аппарата МРТ, позволяющего делать снимок лишь раз в одну-две секунды, а отчасти медленным поступлением измеряемого фМРТ сигнала о насыщении крови кислородом.

28 Schartner et al. (2017a). Еще одно, более позднее, исследование выявило аналогичную картину при приеме диметилтриптамина (Timmermann et al., 2019).

29 В последующем исследовании под руководством Лайонела Барнетта мы обнаружили, что психоделическое состояние характеризуется существенным уменьшением «информационного сообщения» между областями коры. Это в очередной раз говорит о том, что в психоделическом состоянии утрачивается перцептивная структура. См.: Barnett et al. (2020).

30 Tononi & Edelman (1998). Эдельман умер в 2014 г., я написал тогда один из множества некрологов, отдавая дань его огромному вкладу в науку (Seth, 2014a).

31 Ряд философов оспаривают предположение, что сознательный опыт непременно должен быть единым (Bayne, 2010). О вероятности отсутствия единства у сознания нередко заставляют задуматься пациенты с разделенным мозгом, то есть перенесшие операцию по разделению полушарий. Подробнее об этом в главе 3.

32 Tononi et al. (1994).

33 Seth et al. (2011a); Seth et al. (2006).

34 О сравнении методов измерения сложности в нейронаучном контексте см.: Seth et al. (2011a) и Mediano et al. (2019).

35 Demertzi et al. (2019); Luppi et al. (2019).

Рис. 1. Зависимость между уровнем сознания (осознанности) и бодрствованием (физиологической активностью ЦНС)