«Галилей и отрицатели науки». Глава из книги

Глава 7. Это глупое и абсурдное предположение!

В Риме Галилей начал осознавать масштабы противостояния. Стало очевидно, что он отчаянно нуждается в однозначной демонстрации или доказательстве движения Земли. Почувствовав это, Галилей в январе 1616 г. сформулировал теорию океанских приливов, возможно опиравшуюся на более ранние идеи его друга Паоло Сарпи. Он обрисовал эту теорию в письме, озаглавленном «Рассуждение о приливах» и отправленном 8 января очень молодому кардиналу Алессандро Орсини, который впоследствии станет поддерживать Галилея.

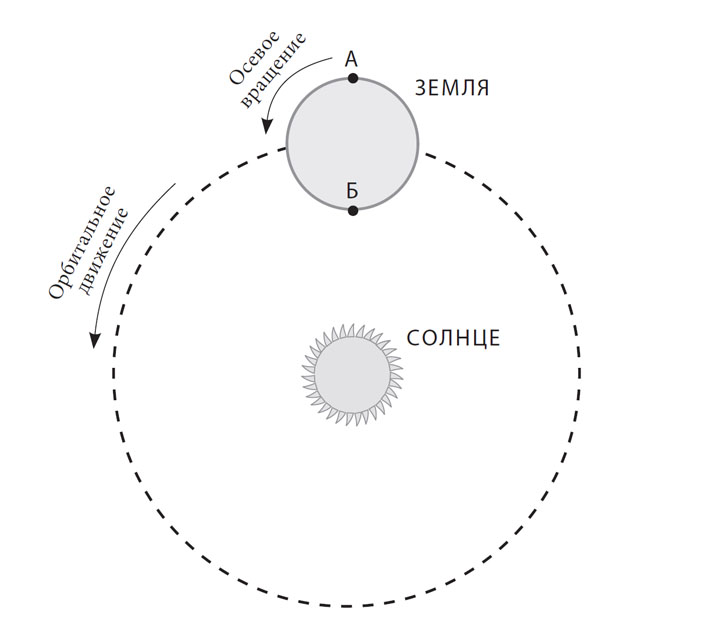

Теория приливов Галилея, безусловно, вытекала (по крайней мере, на определенном уровне) из его или Сарпи наблюдений за тем, как вода плещется взад-вперед в нижней части барки во время поездок из Падуи в Венецию. Было замечено, что, когда барка ускоряется, вода вздымается у кормы, а когда замедляется, то вода скапливается у носа. Это возвратно-поступательное движение, подумал Галилео, напоминает приливы. Затем ему пришло в голову, что в случае Земли ускорение может быть следствием суточного вращения вокруг своей оси, происходящего в том же направлении и складывающегося со скоростью Земли в ее обращении вокруг Солнца, что происходит раз в день в заданной точке земной поверхности, как, например, в точке А на рис. 1. Замедление имеет место (один раз в день), когда скорости орбитального движения и осевого вращения направлены противоположно (как в точке Б рис. 1). Предполагалось, что континенты на сочетание этих двух движений не реагируют, а океаны отвечают тем, что вода в них плещется. Таким образом, Галилей был убежден, что в отсутствие даже одного из этих движений «приход и уход океанов были бы невозможны».

К сожалению, несмотря на убежденность Галилея, что он сумел изящно связать движение Земли с приливами, «назвав первое причиной вторых, а вторые — признаком или аргументом в пользу существования первого»1, его теория приливов не была ни верной, ни убедительной. Вращение Земли вокруг Солнца играет в приливах второстепенную роль и, безусловно, не объясняет реально наблюдаемых приливов в Адриатическом море. Его теория удовлетворяла общей склонности Галилея исключать действие невидимых сил, распространяющихся на большие расстояния, таких как гравитационное притяжение Земли, хотя идеи подобного рода существовали с Античности, и голландский математик Симон Стевин, а также Кеплер постулировали притяжение Луны как причину приливов в 1608 и в 1609 гг. соответственно. Несмотря на неправоту Галилея, его приверженность доступной для понимания механической причинности сделала его теорию приливов хотя бы правдоподобной. В свое время Ньютон использовал его теорию гравитации для подробного объяснения того, как совместное действие притяжения Луны и Солнца создает силы, вызывающие прилив.

В попытке переубедить своих противников Галилей в начале февраля 1616 г. встретился с Каччини, но не сумел ни умиротворить его, ни заставить изменить свои взгляды. Он также обнаружил нового оппонента, монсеньора Франческо Инголи, который в январе 1616 г. написал трактат «Дискуссия касательно расположения и прочего Земли против системы Коперника» и готовился стать активным борцом с коперниканством.

Ситуация изменилась к худшему 19 февраля, когда теологов-консультантов Священной канцелярии спросили о двух предположениях: (1) Солнце является центром мира и не совершает никакого движения в пространстве, (2) Земля не является центром мира и не неподвижна — она движется вся как целое, а также совершает суточное вращательное движение. По иронии тот же орган, что так яростно возражал против вторжения ученых в теологию, теперь поручил теологам судить о двух сугубо научных вопросах — двух важнейших моментах коперниканской модели.

В число консультантов входили архиепископ Армахский (Ирландия), магистр Священного Апостольского дворца, комиссар инквизиции и еще восемь религиозных деятелей, преимущественно доминиканцы. Ни один не был профессиональным астрономом или хотя бы состоявшимся ученым в какой бы то ни было области. Им понадобилось всего четыре дня, чтобы выдать коллективное заключение. Относительно Солнца как неподвижного центра Солнечной системы они постановили, что «это предположение глупое и абсурдное с философской и еретическое с формальной точки зрения, поскольку оно явно противоречит Священному Писанию во многих его местах как по буквальному смыслу слов, так и по принятому толкованию и пониманию его Святыми Отцами и учеными-теологами»2. Они были чуть менее категоричны и более осторожны в оценке второго предположения, потому что в Библии напрямую не сказано, что Земля не движется. Поэтому консультанты заключили, что это «предположение получает такую же оценку в философском смысле, что же касается теологической истины, оно представляет собой по меньшей мере заблуждение в вере». То есть они заменили категоричное «формально еретическое» на «по меньшей мере заблуждение в вере»I.

Затем развитие событий ускорилось3. Двадцать четвертого февраля папа римский Павел V встретился со своими кардиналами. Только что назначенный кардинал Алессандро Орсини, родственник Медичи по матери, попытался выступить в защиту Галилея и представить предложенную ученым теорию приливов. Орсини был глубоко впечатлен аргументами Галилео в ходе долгой беседы, состоявшейся у них двумя месяцами ранее. К сожалению, папа оборвал его и тут же поручил ему убедить Галилея отказаться от коперниканских взглядов. Двадцать пятого числа понтифик повелел кардиналу Беллармино вызвать к себе Галилея и потребовать от него отказаться от мнения, что Солнце неподвижно, а Земля перемещается. Он добавил, что отказ подчиниться этому приказу приведет к заключению в тюрьму. Беллармино и Галилей встретились 26 февраля в покоях кардинала в присутствии Микеланджело Сегицци, генерального комиссара Священной канцелярии, и еще двух церковных функционеров, приближенных кардиналаII. Сделанная чиновником запись разговора, резюмирующая то, что было сказано на этой встрече, стала главной уликой на следствии по делу Галилея 17 лет спустяIII:

Пятница 26 февраля. В постоянную резиденцию вышеупомянутого Преосвященнейшего господина кардинала Беллармино, в апартаменты Его Высокопреосвященства был призван вышеназванный Галилей, и как только он предстал пред лицом Его Высокопреосвященства в присутствии достопочтеннейшего отца Микеланджело Сегицци из Лоди, члена ордена доминиканцев, Генерального Комиссара Инквизиции, то кардинал увещал упомянутого Галилея в ошибочности его известных воззрений, и чтобы он [Галилей] их оставил. Вслед за тем, в присутствии моем и т. п. и свидетелей и т. п., а также вышеназванного Преосвященнейшего господина кардинала, вышеупомянутый господин комиссар повелел и предписал все еще присутствовавшему здесь упомянутому Галилею от имени Его Святейшества Папы и всей Конгрегации Инквизиции полностью оставить вышеупомянутое мнение, а именно что Солнце неподвижно и находится в центре мира, а Земля движется, и в дальнейшем его более не придерживаться, не преподавать и не защищать никоим образом, ни письменно, ни устно. В противном случае Святая Инквизиция вынуждена будет возбудить против него дело. С этим предписанием вышеназванный Галилей согласился и обещал повиноваться4.

Второй документ, описывающий случившееся, происходит из протокола заседания Священной канцелярии 3 марта. Отчет гласит: «Его преосвященство господин кардинал Беллармино предоставил сообщение, что математик Галилео Галилей подчинился, будучи предупрежден о приказе Священной конгрегации отказаться от мнения, которого доселе держался, относительно того, что Солнце пребывает неподвижно в центре сфер, но Земля находится в движении».

То обстоятельство, что два документа, написанные в разные дни, содержат некоторые маленькие, но существенные различия, породило много гипотез специалистов по Галилею. В частности, неясен смысл уточнения «после же этого, без малейшего промедления» в первом документе. Галилею дали возможность ответить на увещевание, с которого начал разговор Беллармино? Если нет, то отсутствуют основания для условия, поставленного генеральным комиссаром. Если Галилей уже после предупреждения Беллармино дал обещание повиноваться, тогда у Сегицци не было причин вмешиваться и налагать гораздо более серьезное ограничение (в том числе «не придерживаться, не преподавать и не защищать никоим образом»). Если принять менее конспирологическое объяснение, то складывается впечатление, что, услышав неожиданное требование Беллармино, Галилей немного замешкался с ответом, что и вызвало беспричинное вмешательство нетерпеливого генерального комиссара, изложившего условия в более бескомпромиссной форме. В тот момент Галилею пришлось подчиниться или сесть в тюрьму.

Конгрегация Индекса должна была прийти и к решению о том, какие действия предпринять в отношении публикаций, связанных с учением Коперника. Этот вопрос также представил Беллармино на собрании, состоявшемся в начале марта 1616 г. Пятого марта Конгрегация опубликовала пагубный эдикт5:

До сведения вышеназванной Конгрегация дошло, что ложное и целиком противное Священному Писанию пифагорейское учение о движении Земли и неподвижности Солнца, которому учит Николай Коперник в книге «О вращении небесных сфер» и Дидакус Астуника в «[Комментариях] на Книгу Иова» [Последнее произведение, комментарий монаха-августинца XVI в., заключало, что система Коперника лучше согласуется с Книгой Иова, чем Птолемеева, и что «подвижность Земли не противоречит Писанию». — Прим. авт.], уже широко распространяется и многими принимается. Это видно из появившегося в печати послания некоего отца-кармелита под названием «Записки преподобного отца, мастера Антонио Фоскарини, кармелита, относительно мнения пифагорейцев и Коперника о подвижности Земли и неподвижности Солнца, а также о новой пифагорейской системе мира и пр.» (Lettera del R. Padre Maestro Paolo Antonio Foscarino Carmelito sopra l’opinione de Pittagorici e del Copernico, della mobilita della terra e stabilita del sole, et il nuovo Pittagorico sistema del mondo, il Napoli, per Lazzano Scoriggio) 1615 г., в котором он пытается показать, что вышеназванное учение о неподвижности Солнца в центре мира и движении Земли согласно с истиной и не противоречит Священному Писанию. Святая Конгрегация, чтобы подобное мнение не распространялось в будущем на пагубу католической истине, решила: названные книги Николая Коперника и Дидакуса должны быть временно задержаны впредь до их исправления, книга же отца-кармелита Паоло Антонио Фоскарини должна быть вовсе запрещена и осуждена, и все книги, кои учат тому же, запрещаются. Согласно настоящему Декрету, все [такие книги] соответственно запрещаются, осуждаются или временно задерживаются.

«Хорошей» новостью, с точки зрения Галилея, было то, что его имя не было упомянуто, а его книги не были раскритикованы в этом эдикте. Тем не менее всего за день до опубликования эдикта тосканский посол Гвиччардини, прежде отговаривавший Галилея от поездки в Рим, послал письмо великому герцогу, эмоционально написанное в духе «я же предупреждал»: «Он [Галилей] весь горит своими мнениями, и вкладывает в них большую страсть, и не имеет достаточно воли и благоразумия, чтобы их контролировать, так что сам климат Рима становится для него очень вредным, особенно в сей век, когда нынешний правитель испытывает отвращение к свободным искусствам и ко всему интеллектуальному, не хочет даже слышать обо всех этих нововведениях и тонкостях, и каждый, кто желает быть у него в фаворе, должен изображать себя тупицей и невеждой. Подвергаться большим неприятностям без всякого к тому серьезного основания, когда из этого нельзя извлечь никакой пользы, а один лишь вред? Я не понимаю, зачем это нужно»6. Проще говоря, Галилей получил первое серьезное предупреждение во время правления выраженного антиинтеллектуала папы Павла VIV.

Трудно не заметить сходства между оставленным Гвиччардини описанием господствующих в Риме 1616 г. настроений и сегодняшним днем, если заменить «папу римского» на соответствующего нынешнего «властителя», который «презирает свободные искусства и подобный склад ума» и «не выносит нововведений и тонкостей». Это поднимает критически важный вопрос о том, достаточно ли действенны сегодня свобода мысли и принятие решений, основанные на экспериментальных данных, чтобы предотвратить как катастрофические последствия, так и повторение современной версии дела Галилея. К сожалению, история показала, что практика отрицания науки из-за чьих-то верований многократно повторялась, даже в светском мире.

Галилей пытался наилучшим образом использовать ужасную ситуацию, выразив в письме государственному секретарю великого герцога убежденность, что в книгу Коперника будут внесены минимальные исправления. Действительно, изменения, предложенные кардиналом Луиджи Каэтани и позднее кардиналом Франческо Инголи, оказались второстепенными, и в 1620 г. пересмотренная версия была разрешена к изданию. Однако новая редакция так и не вышла в свет, и книга Коперника оставалась в «Индексе запрещенных книг» вплоть до 1835 г.! Тем не менее Галилей, очевидно, был прав в своем мнении, что эдикт не слишком сильно ударит по нему, по крайней мере поначалу. Он даже удостоился аудиенции понтифика всего через неделю после опубликования эдикта, и тот заверил его, что, пока он жив, Галилей может чувствовать себя в безопасности. Что еще более важно, в разгар распространения слухов, будто Церковь потребовала от Галилея огромной компенсации, покаяния и отречения от коперниканских идей, кардинал Беллармино распространил 26 мая 1616 г. весьма примечательное письмо, в котором утверждал следующее:

Мы, Роберто, кардинал Беллармино, узнав, что синьор Галилео Галилей был оклеветан в том, что якобы он по нашему принуждению произнес клятвенное отречение и искренне раскаялся и что на него было наложено спасительное церковное покаяние, с целью восстановления истины заявляем, что вышеназванный синьор Галилей ни по нашей воле, ни по чьему-либо еще принуждению ни здесь, в Риме, ни, насколько нам известно, в каком-либо ином месте не отрекался от какого бы то ни было своего мнения или учения и не подвергался никаким наказаниям, благотворным или иного рода. До его сведения было лишь доведено распоряжение Его Святейшества, выраженное Декретом Святой конгрегации Индекса, в котором сказано, что учение, приписываемое Копернику, будто Земля движется вокруг Солнца, а Солнце находится в центре мира, не двигаясь с востока на запад, противоречит Священному Писанию и потому его нельзя ни защищать, ни придерживаться. В удостоверение чего мы написали и подписали сие собственноручно сего 26 мая 1616 года7.

Очевидно, Галилея обрадовал этот документ, и 17 лет спустя он очень рассчитывал на него как на свою защиту, когда предстал перед судом инквизиции. Тем не менее нам не следует переоценивать доброту Беллармино, выразившуюся в написании столь благоприятного письма. Безусловно, не кардинал определял взгляды Церкви на коперниканство, но факт остается фактом: он не возражал против эдикта. Более того, несмотря на кажущуюся сдержанность его ответа Фоскарини, он не выступил (по крайней мере, не сделал достаточно, чтобы убедить в этом Конгрегацию) за то, чтобы отложить или придержать эдикт до того момента, когда удастся собрать больше данных наблюдений во избежание поспешного суждения. Окончательным результатом этого бездействия Беллармино и всех математиков Римского колледжа, подтвердивших все открытия Галилея, стало губительное, непродуманное решение. Судьбу вопроса решили церковные иерархи, для которых сохранение авторитарной власти в областях, полностью лежащих вне сферы их компетенции, оказалось важнее непредубежденного критического мышления, опирающегося на научные данные. К сожалению, мы не видим недостатка в современных аналогах этого поведения.

Почему иезуитские математики промолчали?8 Едва ли мы когда-нибудь узнаем это наверняка, но их пассивность, возможно, стала проявлением неверно понятой научной осторожности. Без сомнения, астрономы-иезуиты понимали, как признал сам Клавий, что учение Аристотеля уже не может считаться обоснованным. Однако в отсутствие прямого, бесспорного доказательства движения Земли иезуиты, видимо, предпочли занять выжидательную позицию по этому научному вопросу, опираясь на то, что компромиссная теория (гео-гелио центрическая модель Тихо Браге) еще не была однозначно отклонена и не противоречила Писанию. В теоретических материях как таковых иезуиты не могли конкурировать с доминиканцами или претендовать на превосходство перед ними. Как бы то ни было, результат оказался удручающим и ситуации суждено было стать еще более мрачной и трагичной с началом суда над Галилеем в 1633 г. Факт остается фактом: даже на лекциях, открывших учебный год в Римском колледже в 1623 г., профессора-иезуиты по-прежнему выступали против «искателей новшеств в науках».

За минувшие четыре столетия неоднократно предпринимались попытки, особенно в католической апологетике, доказать, что вина за запрет коперниканства отчасти лежит на самом Галилее, поскольку он не захотел промолчать. Это просто в голове не укладывается! Как ясно свидетельствуют его «Письмо к Бенедетто Кастелли», письмо к кардиналу Дини и «Письмо к великой герцогине Кристине», Галилей надеялся, что церковные власти признают коперниканство — в поддержку которого он нашел убедительные научные свидетельства — как потенциально жизнеспособную теорию и не станут торопиться с суждением о нем, вместо того чтобы авторитарно и безоговорочно его запрещать. В «Письме к великой герцогине Кристине» Галилей вновь подтвердил свою веру в истинность Писания, но подчеркнул важность толкования: «Священное Писание никогда не может предположить что-либо неистинное, но, единственно, при условии, что человек достигает до его истинного смысла, который — что, я полагаю, никто не может отрицать — часто скрыт и сильно отличается от того, что, казалось бы, обозначает простое понимание слов». Даже если демонстрируемая им религиозность отчасти была тактическим приемом, способом защититься, логику аргументации Галилея невозможно не признать. Более того, независимо от Галилея ту же цель преследовал Фоскарини, хотя Чамполи справедливо предрек, что книгу Фоскарини запретят.

Главным остается то, что, в отличие от истории искусства или даже религиозных идей, история науки позволяет со временем понять, кто был прав. Галилей был прав, а Церковь в этом случае злоупотребила своими дисциплинарными правами. Папа римский Иоанн Павел II признал в 1992 г.: «Это привело их [теологов, обвинивших Галилея] к неправомерному переносу в область вероучения вопроса, в действительности относившегося к сфере научного исследования». Это признание, однако, запоздало почти на четыре столетия. В 1619 г. и без того сложные отношения Галилея с иезуитскими астрономами оказались на грани полного уничтожения.

1 Предложенная Галилеем теория приливов рассматривается, напр., в: Wallace 1992, Shea 1998.

2 Из отчета консультанта о коперниканстве от 24 февраля 1616 г. Доступно онлайн: «Galileo Trial: 1616 Documents,» DouglasAllchin.net, accessed July 16, 2019. Фраза цитируется рядом биографов Галилея, в том числе Reston 1994, 164.

3 Подробно описано в: Fantoli 1996, Fantoli 2012.

4 Один из переводов описания этого вынесения судебного запрета (от 26 февраля 1616 г.) доступен онлайн: «Galileo Trial: 1616 Documents,» DouglasAllchin.net, accessed July 16, 2019. Оригинал: Opere di Galileo Galilei, vol. 19, pp. 321–22. Перевод: Finocchiaro 1989, 147–48, Finocchiaro 2008, 175–76.

5 Перевод полного текста из кн.: Opere di Galileo Galilei, vol. 19, pp. 322–23 приводится в: Finocchiaro 1989, 149, Fantoli 2012, 106.

6 Opere di Galileo Galilei, vol. 12, 242. Перевод: de Santillana 1955, 116.

7 Этот документ был включен вместе с документами с суда над Галилеем, состоявшегося в 1633 г., поскольку именно тогда Галилей его продемонстрировал. См. в: Pagano 1984, перевод на английский язык: Finocchiaro 1989, 153.

8 Этот вопрос также рассматривается в: Coyne 2010.

I Выражение «формально еретическое» (formaliter haereticum) — одна из самых жестких цензурных формулировок — означало, что данное утверждение противоречит доктринальным положениям католической веры. В данном случае его использование свидетельствовало о том, что эксперты инквизиции считали традиционное положение о движении Солнца вокруг Земли доктринальным, находящим подтверждение в текстах Священного Писания и Священного предания. Выражение «заблуждение в вере» (in Fide erroneam) означало, что рассматриваемое утверждение (в данном случае — о движении Земли) хотя и не противоречит прямо Священному Писанию и «согласному мнению Святых Отцов», тем не менее не согласуется с общепринятым мнением теологов. — Прим. науч. ред.

II Несколько пояснений относительно событий 24–25 февраля. В четверг 25 февраля 1616 г. состоялось обычное еженедельное собрание кардиналов инквизиции. Как сказано в протоколе, «его высокопреосвященство кардинал Миллини уведомил [присутствующих], что Святейший Отец, ознакомившись с результатами цензуры отцов-теологов относительно утверждений математика Галилея о том, что Солнце является центром мироздания и неподвижно, а Земля движется и к тому же совершает суточное обращение, повелел его высокопреосвященству кардиналу Беллармино вызвать Галилея и предупредить последнего о необходимости отказаться от подобных утверждений, а в случае неповиновения (! — И. Д.) комиссар Инквизиции в присутствии нотариуса и свидетелей должен отдать ему приказ воздержаться от преподавания и распространения этого учения, а также от его разъяснения; в случае же отказа он будет подвергнут тюремному заключению».

Приведенный документ фиксирует три уровня церковного контроля над знанием, каждый из которых отражен в каноническом праве:

— monitum, т. е. предостережение или замечание;

— praeceptum, т. е. предписание, приказ;

— carcere, т. е. тюремное заключение.

Эти три меры воздействия коррелируют с трояким отношением к теории Коперника. Эта теория прежде всего должна быть оставлена, т. е. коперниканство не следует поддерживать, поскольку оно не доказано так, как того требовали правила аристотелево-томистской логики, что должно было быть доведено до сведения Галилея через официальную процедуру предостережения. В свою очередь, сказанное из умолчания означало, что хотя коперниканское учение и лишалось церковной поддержки, но его тем не менее можно было защищать и преподавать как некое мнение.

Действительно, томизм четко разграничивал мнения истинные и вероятные (или возможные). Предписание оставить коперниканскую теорию, не содержавшее явного запрета на ее преподавание, защиту и/или обсуждение допускало использование гелиоцентрических воззрений в диспутах для оттачивания полемического мастерства студентов. Чтобы воспрепятствовать такому толкованию позиций Церкви и устранить возможные лазейки для распространения гелиоцентризма, было упомянуто о втором, более жестком уровне контроля — praeceptum, осуществлять который должен был уже не Беллармино, но комиссар инквизиции, да еще в присутствии нотариуса и свидетелей. На этом уровне контроля речь шла уже не только о запрещении поддерживать учение Коперника, но также о запрете на его защиту, преподавание и даже толкование и разъяснение. Что касается третьего уровня контроля, то он не требует специальных пояснений, особенно для российского читателя. — Прим. науч. ред.

IIIВ этом документе основные положения теории Коперника названы просто ошибочными и нигде не говорится ни о том, что одно из них является «формально еретическим», а другое — «заблуждением в вере» (т. е. мнение квалификаторов Священной канцелярии было полностью проигнорировано), ни о том, что гелиоцентризм противоречит Библии. — Прим. науч. ред.

IV Стоит принять во внимание, что верховный понтифик действовал по стандартам своего времени. Он отстаивал интересы Папского государства и католической церкви точно так же, как светские власти отстаивали свои интересы и интересы своих государств в эпоху глубокого изменения соотношения политических сил в Европе и формирования национальных государств. Несмотря на то что Павел V не очень интересовался светскими науками, он много сделал для итальянской культуры. При его активном содействии обрел свой нынешний вид собор Святого Петра, продолжилось строительство жемчужины римского барокко Палаццо Боргезе, были расширены Ватиканский и Квиринальский дворцы, восстановлены акведуки Августа и Траяна, что позволило соорудить новые фонтаны, была преобразована и увеличена Ватиканская библиотека, начато систематическое собирание греческих и римских древностей. Павел V принял участие в судьбе молодого художника, скульптора и архитектора Лоренцо Бернини. — Прим. науч. ред.

-

Глава интересная, и мне нравится, что автор не идеализирует не только состояние свободы научной мысли и слова в 17-м веке, но и их современное состояние. Сейчас на это тоже требуется смелость, причем чем дальше, тем больше.

Добавлю, что замечательный очерк жизни, взглядов и, главное, манеры мыслить Галилея дан в книги С. Г. Гиндикина "Рассказы о физиках и математиках". А мыслил Галилей очень нестандартно. Это даже дураку биологу понятно. Автор книги - сам математик и популяризатор науки (много лет работавший за рубежом и, возможно, поэтому ныне несколько подзабытый), в свое время много писавший о физике и метематике, причем в его статьях очень хороший баланс собственно математики и захватывающего научпопа. Книга лежит в свободном доступе в сети. Это не реклама. Я никакого отношения к С. Г. Гиндикину не имею. Просто вспомнил о научно-популярной книге, которая известна значительно меньше того, чем они заслуживает.

Рис. 1. Схематическое изображение теории приливов Галилея