«Евангелие от LUCA». Глава из книги

Глава 8. Шкатулка с секретами

Там водится животное под названием бочи, похожее

на барана, но с девятью хвостами и четырьмя ушами;

глаза [у него] расположены на спине. Имей его

при себе, не будешь знать страха. Там водится птица,

похожая на петуха, но с тремя головами и шестью глазами,

шестью ногами и тремя крылами. Она носит название чанфу.

Каталог гор и морей (китайская энциклопедия, IV–I вв. до н.э.)

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

Франц Кафка. Превращение

Вдумчивый и внимательный читатель наверняка отметил, что почти все эволюционные истории, о которых шла речь в предыдущих главах, построены примерно по одному и тому же плану: некое существо изменило свой образ жизни (или проникло в принципиально новую среду обитания), в результате чего стало из плавающего (бегающего, летающего) ползающим (сидячим, роющим), и поэтому форма и строение его тела (жабры, артерии, ложноножки, челюсти) преобразовались в определенном направлении. Так биологи рассуждали во времена Дарвина и Геккеля, возможно, не сильно задумываясь над очень простым вопросом: а как именно произошли эти изменения? Кардинальная смена образа жизни и поведения — это очень важное событие в истории любой группы животных, но если говорить о причинах эволюционных изменений, то это скорее внешний толчок или стимул, но не механизм преобразований.

То, что причина причине рознь, прекрасно понимал умнейший древний грек Аристотель. К примеру, я захожу в лифт, нажимаю нужную мне кнопку, и он везет меня вверх на мой четвертый этаж. Было ли нажатие кнопки причиной моего движения? И да и нет. Аристотель сказал бы, что причин было несколько. Первая причина (целевая) состояла в моем желании оказаться дома. Вторая причина (материальная) — наличие в доме лифта и соответствующей кнопки, запускающей его движение. Но ведь лифт поднимается не силой мысли, а с помощью электромотора, работающего, в конечном итоге, за счет электромагнитного взаимодействия, происходящего на недоступном нашим чувствам уровне элементарных частиц. Не будь этого взаимодействия, шагать бы мне четыре этажа по лестнице. Аристотель назвал бы его производящей причиной1.

Этот бытовой пример показывает, что понять причину не так просто, как может показаться на первый взгляд. Вот почему для решения эволюционных загадок недостаточно указать на конкретные изменения в образе жизни организмов, надо добраться до производящих причин, которые позволили им адаптироваться к новой среде обитания. Эти причины действуют в основном на молекулярно-генетическом или эмбриологическом уровнях, и для их изучения необходимо обратиться к экспериментальным методам. Стремление отыскать причины и механизмы наблюдаемых событий макромира на более элементарных уровнях, в микроскопической вселенной, населенной невидимыми простому глазу объектами (хромосомами, молекулами, генами, вплоть до отдельных атомов), свойственно не только биологам. Физики и химики упорно пытаются проникнуть все глубже и глубже в микромир, туда, где взаимодействуют между собой разнообразные элементарные частицы.

В то время, когда было опубликовано первое издание «Происхождения видов», генетики как науки еще не существовало, и таким понятиям, как «хромосома», «мутация», «кроссинговер», только предстояло обогатить профессиональный словарь биологов. А вот эмбриология в эпоху Дарвина уже была и двигалась вперед семимильными шагами. Благодаря накоплению сведений о зародышевом развитии различных организмов исследователи уже довольно давно стали догадываться, что на ход эволюционного процесса огромное влияние оказывают какие-то события и преобразования, происходящие с эмбрионами в яйце, икринке или материнском организме.

Вообще говоря, эмбриональное развитие — штука тонкая, оно происходит в соответствии со сложной и отлаженной на протяжении миллионов лет генетической программой, которая строго предопределяет время и место отдельных событий. Закладка и развитие всех органов зародыша происходят в определенном порядке, за соблюдением которого строго надзирают соответствующие гены. В результате выполнения этой программы в должное время на свет появляется новое живое существо, обладающее всеми признаками своего вида, и только в сказках возможны ситуации, подобные описанной Пушкиным:

Родила царица в ночь

Не то сына, не то дочь;

Не мышонка, не лягушку,

А неведому зверюшку.

Но нет совершенства на земле. В эмбриогенезе изредка случаются сбои и самые разные неожиданности. Обычно такие нарушения нормального хода программы оканчиваются гибелью эмбриона, но порой на белый свет появляется уродливое и плохо приспособленное к жизни существо, и неизвестно еще, какой исход лучше — погибнуть в стадии зародыша или влачить жалкое существование в негостеприимном и враждебном мире. Это, конечно, не «неведома зверюшка», поскольку даже самые невероятные уродцы, все эти двухголовые телята, гидроцефалы, анэнцефалы и прочие экспонаты Кунсткамеры, все же подобны своим родителям. Слониха не может родить носорога, а из яйца курицы не выведется страусенок. Людские «уроды» пугают нас именно своим искаженным человекоподобием, деформацией привычного человеческого обличья.

Но бывают ситуации, в которых нарушение нормального эмбриогенеза оказывается неожиданно полезным. Рождается «перспективное чудище», как называл такие создания немецкий палеонтолог Отто Шиндевольф. Подобный «гадкий утенок» может оказаться хорошо приспособленным к нетипичной для своих сородичей среде обитания, где его и ожидает большой эволюционный успех. Один в поле не воин, но если предположить, что данное нарушение эмбриогенеза случается в популяции с определенной, пусть и невысокой, частотой, то «уроды» вполне имеют шанс найти свою вторую половину, дать потомство, расплодиться и в итоге стать родоначальниками совершенно новой группы организмов. Теория этого не исключает, хотя о том, насколько реален такой сценарий в природе, до сих пор ведутся споры. Хорошие примеры дает искусственный отбор, которому человек подвергает сорта культурных растений и породы одомашненных животных. Таксы с их короткими конечностями оказались полезными в качестве норных охотничьих собак. Пропорции туловища позволяют им забраться в барсучью или лисью нору, чтобы разделаться с ее хозяином. Вот почему столь очевидное уродство, оказавшись востребованным человеком, положило начало популярной породе собак. Такая же логика применима и к естественному отбору, надо лишь только, чтобы новоявленный «урод» был действительно хорошо приспособлен к условиям обитания, успешно добывал корм, спасался от врагов и приносил потомство. Волк с короткими, как у таксы, лапами едва ли сумел бы выжить в природе, его судьба была бы плачевной.

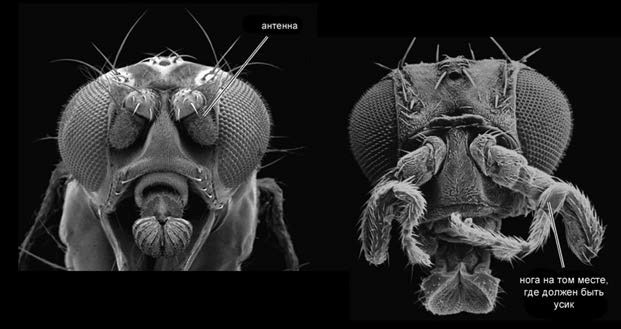

Одним из первых серьезное внимание на эволюционное значение нарушений эмбриогенеза обратил внимание все тот же Эрнст Геккель, без упоминания которого не обходится почти ни одна глава этой книги. Верный своим привычкам, он придумал два новых термина: гетеротопия и гетерохрония. Первый термин описывает ситуации, когда в зародышевом развитии определенный орган или часть тела формируется «не там, где нужно» (в переводе с греческого ἕτερος — другой, τόπος — место). Возможно, вы помните облетевшую в свое время весь мир фотографию лабораторной мыши, на спине которой «выросло» человеческое ухо. Эта проделка медиков-трансплантологов может послужить иллюстрацией гетеротопии3. А вот что иногда происходит с лабораторными мушками дрозофилами: на том месте, где у нормальной особи находятся усики-антенны, у мухи-мутанта вырастают... ноги (рис. 8.1).

Конечно, в естественной среде обитания такие бессмыслицы не имеют шансов на то, чтобы дать начало новой эволюционной линии, их можно наблюдать только в лабораторных условиях. Но именно благодаря гетеротопии возникли некоторые очень важные части нашего собственного тела. Предполагается, что таким путем наши далекие предки обзавелись челюстями, и, как следствие этого, в древних морях появилась новая группа подвижных хищных животных, наводящих ужас на своих соседей-беспозвоночных4. Челюсти позвоночных — это хрящевые структуры, образовавшиеся не там, где им полагается. Зубы, которые появились на челюстях значительно позже, тоже своего рода «пришельцы»: их происхождение принято связывать с особыми зубовидными чешуйками (плакоидная чешуя), некогда покрывавшими поверхность тела древних рыб и мигрировавшими в ротовую полость.

Еще большее внимание эволюционные биологи уделяют гетерохрониям. Так Геккель назвал изменения в протекании эмбриогенеза во времени, когда, к примеру, развитие того или иного органа или части тела происходит медленнее или, наоборот, быстрее, чем обычно. Представьте, что аудиозапись речи человека будут воспроизводить в измененном темпе. В зависимости от выбранной скорости вы услышите писклявую ахинею или утробное мычание. Может утратиться не только интонация, но и сам смысл произнесенных слов. Во всех случаях, классифицируемых как гетерохрония, нарушается типичная для вида программа развития, а так как в эмбриогенезе все процессы тесно взаимосвязаны, то даже сравнительно небольшой сдвиг во времени может повлечь за собой очень серьезные последствия. В результате «на выходе» мы получаем совершенно необычно выглядящее существо, вроде бы и похожее на родительских особей, но странным образом видоизмененное, например с искаженными пропорциями. Это может быть вызвано тем, что в какой-то части тела эмбриона нарушился нормальный темп клеточного деления и соответствующий участок стал расти быстрее или медленнее, чем ему полагается.

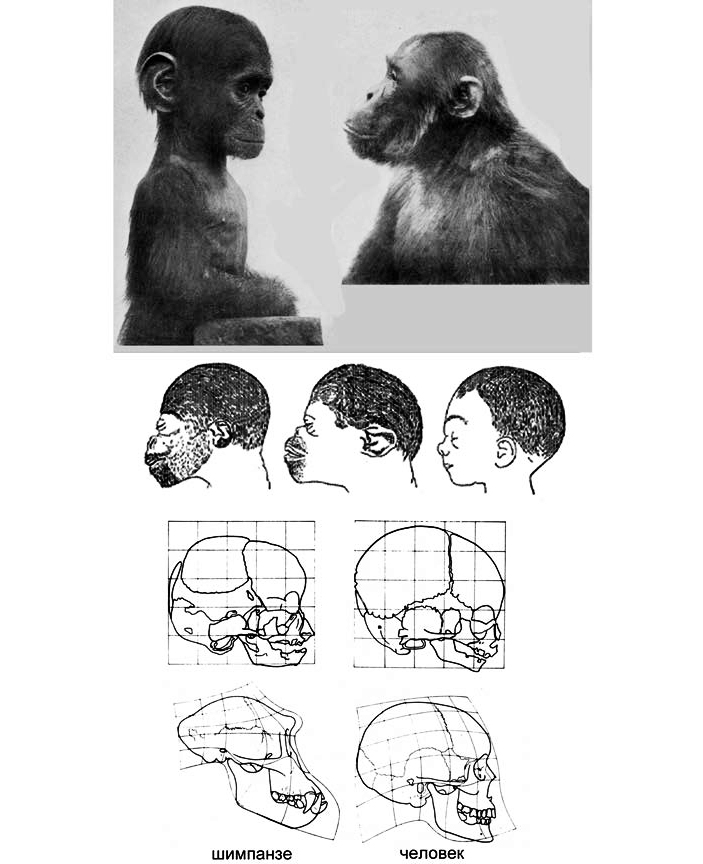

Может статься, что темп всего эмбрионального развития у потомков изменится в ту или иную сторону по сравнению с их предками. В результате признаки, характерные для эмбрионов одного вида, могут стать нормой для взрослых особей другого. Это тоже будет проявлением гетерохронии. За примерами идти далеко не надо, достаточно посмотреть в зеркало или на рис. 8.2. Швейцарский зоолог Адольф Нэф, глядя на фотографию младенца шимпанзе, заметил: «Из всех изображений животных, которые я знаю, это — самое человекоподобное». Голова взрослого шимпанзе выглядит совершенно по-обезьяньи, но голова его детеныша, как и черепа эмбрионов человекообразных обезьян, очень похожи на наши. Сопоставляя пропорции черепов, можно ясно видеть, что с возрастом череп шимпанзе меняется очень сильно, а у взрослого человека его пропорции остаются почти теми же, что у зародыша.

Рис. 8.2. Первый ряд: фотографии очень молодого и взрослого шимпанзе; второй ряд: головы зародышей человекообразных (слева направо — горилла, шимпанзе, человек); третий и четвертый ряды: профили черепов эмбрионов и взрослых особей шимпанзе и человека разумного5

Из этого можно сделать вывод, который кому-то покажется парадоксальным: вид Homo sapiens — не что иное, как задержавшийся в своем развитии эмбрион человекообразного примата. Многие признаки взрослого человека (например, отсутствие густого волосяного покрова на теле) характерны для зародышей и очень молодых особей гоминид, только у них они с возрастом утрачиваются, а у нас сохраняются на всю жизнь6. Другими словами, процесс эмбриогенеза у нас сильно растянут во времени по сравнению с шимпанзе или гориллой и в каком-то смысле остается незаконченным.

Однако рост животного не заканчивается в момент рождения, а продолжается обычно вплоть до наступления половозрелости, поэтому правильнее говорить о задержках или ускорениях не эмбриогенеза, а всего периода роста или даже всего индивидуального развития (онтогенеза).

Предположим, что скорость онтогенеза осталась постоянной, но увеличилась продолжительность роста всего тела или какой-либо его части. Это тоже одна из разновидностей гетерохронии. В результате могут возникнуть животные с необычайно увеличенными частями тела — сразу же вспоминаются жирафы и некоторые динозавры (диплодок) с их гипертрофированными шеями7. Число шейных позвонков у жирафа то же самое, что и у всех других млекопитающих (семь), но растут они дольше, что и дает всем хорошо известный жирафий облик. Похоже, что именно при участии гетерохронии возникли самые крупные в истории Земли наземные позвоночные, все эти сейсмозавры, суперзавры, индрикотерии и иже с ними. В таких случаях и скорость, и продолжительность индивидуального развития должны были возрасти одновременно8. Появление особо миниатюрных видов (их много, например, среди лягушек, самый мелкий вид которых не превышает в длину 8 мм) — тоже следствие гетерохронии, только «с обратным знаком».

Все приведенные выше примеры касались происхождения отдельных видов. А могла ли гетерохрония привести к более серьезным эволюционным инновациям, например к появлению в далеком прошлом принципиально новых типов и классов животных? Считается, что могла, хотя это довольно нелегко доказать на палеонтологическом материале. Именно с помощью гетерохронии исследователи пытаются объяснить полное или почти полное исчезновение конечностей у змей, безногих ящериц и китов. Все эти группы позвоночных происходят от предков, крепко стоявших на своих четырех ногах и прекрасно ими пользовавшихся. Достаточно сказать, что современные киты вместе со жвачными парнокопытными (а это и бегемоты, и жирафы, и антилопы) имели общего предка. От кого именно происходят змеи, в точности не известно, но и здесь палеонтологические данные четко говорят о том, что предки змей имели вполне нормально функционирующие ноги.

У ныне живущих китов хорошо развиты только передние конечности, а от задних остались в лучшем случае только рудименты, скрытые в толще тела. Безногие рептилии, перейдя к роющему образу жизни, лишились конечностей полностью, и лишь у немногих видов можно заметить нечто вроде бугорков на тех местах, где должны располагаться ноги. Эмбриологи установили, что в большинстве подобных случаев у зародышей закладываются зачатки конечностей, но затем их развитие сильно замедляется, можно сказать, практически останавливается, а у взрослых особей они могут вообще регрессировать9. У сохранивших ноги родственников змей и китов развитие зачатков конечностей протекает в нормальном темпе.

Но надо признать, что, познакомившись с гетерохрониями и гетеротопиями, мы хотя и спустились на один уровень вниз по лестнице причинностей, но еще не стоим на самой нижней ее ступени. Любые нарушения нормального хода зародышевого развития тоже происходят не без причины, а благодаря определенным генетическим изменениям. Деятельность генов определяет темп эмбриогенеза, бежит ли он сломя голову или важно шествует вразвалочку. Именно работяги-гены заставляют органы животного формироваться в нужном месте тела и в нужном порядке, и только они, гены, способны заставить лапку плодовой мушки вырасти у нее на голове (см. рис. 8.1) или в другом неожиданном месте. А также блокировать развитие зачатков конечностей у змей и безногих ящериц. Власть генов порой кажется абсолютной, вот почему некоторые биологи считают, что подлинные «цари природы» — это они, гены, а мы для них не более чем «машины выживания», удобные оболочки, позволяющие им передаваться из поколения в поколение10.

Однажды Илья Ильф занес в свою записную книжку такой анекдот: «Решено было не допустить ни одной ошибки. Держали двадцать корректур, и все равно на титульном листе было напечатано: „Британская энциклопудия“». Реальность это или байка — неизвестно, но сермяжная правда заключается в том, что процесс передачи информации неизбежно сопровождается ошибками, искажениями в передаваемых сообщениях. Этих ошибок может быть мало или много, они могут быть нелепо смешными или фатальными, но совершенно избежать их нельзя. Это справедливо для любых текстов достаточно большого объема: средневековых рукописных книг, длинных электронных писем, любовных посланий, записей шахматных партий и оперных партитур и, конечно же, тех текстов, которыми являются две самые главные в биологии молекулы — ДНК и РНК. Ошибки, возникающие при копировании генетической информации, принято называть мутациями. Иногда это не более чем точечные замены одного нуклеотида на другой (подобные замене буквы в «Британской энциклопУдии»), оказывающие столь ничтожный эффект, что они могут ежедневно тысячами происходить в клетках нашего тела и быть совершенно незаметными для нас. Но случаются мутации крупномасштабные и куда более зловещие. Одна из таких мутаций, добавляющая лишнюю 47-ю хромосому к нормальному для человека набору из 46 хромосом, приводит к тому, что рождается ребенок с синдромом Дауна. Другая знаменитая мутация — та, что вызывает гемофилию, — сыграла большую роль в жизни монарших семейств Европы и непосредственно повлияла на ход исторических событий в нашем Отечестве11. Эти и им подобные генетические изменения происходят в каждом поколении людей с определенной частотой, к счастью сравнительно низкой. В генофонде популяций человека, да и всех других видов животных, незримо присутствует определенный «генетический груз», состоящий из таких вот вредных мутаций. Хотя естественный отбор безостановочно выполняет функции дворника, «выметая» мутантные гены (вместе с их носителями, разумеется), они возникают снова и снова. С эволюционной точки зрения, впрочем, существование мутаций — это скорее благо, чем безусловное зло. Если бы генетические тексты передавались совершенно безошибочно, то, вероятно, никакой эволюции жизни на Земле вообще не происходило и современная биосфера состояла бы исключительно из наипростейших существ, едва отличимых от прапрадедушки LUCA. Мутации создают те новшества, за счет которых эволюция движется вперед. По мнению генетиков, это исходный материал, «сырье», с которым работает естественный отбор, определяя, какая из них заслуживает сохранения. Беда лишь в том, что на одну благоприятную мутацию приходятся тысячи, если не миллионы, вредоносных. Синдром Дауна, гемофилия, синдром «кошачьего крика», шизофрения и многие другие проклятия рода человеческого — это неизбежный побочный продукт эволюции, или, как выражаются биологи, плата за естественный отбор. Можно выразиться еще более высокопарно: мутации — это плата за возможность быть человеком, высокоорганизованным мыслящим существом, и размножаться половым путем12. Прогресс медицины и генной инженерии может смягчить течение вызванных мутациями заболеваний или уменьшить число страдающих ими (например, путем прерывания беременности при неблагоприятных показаниях), но бессилен совершенно предотвратить появление мутаций. Это было бы равносильно тому, чтобы остановить само течение биологической эволюции.

Эффект, который оказывают мутации на своего носителя, зависит не только от их масштабов, но и от того, в каких именно генах они происходят.

История изучения и описания генов берет начало в опытах гениального дилетанта Грегора Менделя, которые он мирно проводил в огороде своего монастыря. Для Менделя каждый ген (он называл их наследственными зачатками) был носителем определенного признака. Один отвечает за окраску горошин, другой — за характер их поверхности (гладкая или морщинистая), ну и так далее. Если бы эта простая картина была верна, то современные генетики давно сидели бы без дела. Наследование признаков всех организмов было бы давным-давно определено, и это позволило бы путем направленных скрещиваний получать организмы с любыми нужными свойствами. Но уже в первые десять лет развития научной генетики выяснилось, что простая зависимость «один ген — один признак» выполняется лишь в небольшом числе случаев. На практике же нередко один и тот же ген может влиять на возникновение двух и более признаков, и наоборот, определенное свойство животного или растения может быть обусловлено взаимодействием нескольких генов. Дальше — больше. Генотип (совокупность генов) и фенотип (совокупность признаков) оказались связаны очень непростым, нелинейным способом. Начать с того, что один и тот же набор генов способен дать начало нескольким, порой очень непохожим, фенотипам. Одной из причин может быть альтернативный сплайсинг — процесс, в ходе которого при копировании ДНК могут быть получены несколько различных вариантов РНК (которые, в свою очередь, служат источником информации при синтезе белка). «Несколько» в данном случае обозначает от двух до многих тысяч. Такой механизм порождает генетическую изменчивость во много раз эффективнее, чем «классические» мутации. Вот почему не надо удивляться, прочитав, что общность генов у человека и шимпанзе (или даже белой лабораторной мыши) составляет около 99%. Гены могут быть одни и те же, но протекание сплайсинга у каждого вида свое собственное, так что на основе общих 99% генов получаются совсем не схожие ни по внешнему виду, ни по умственным способностям животные.

Детальный анализ геномов различных живых существ показал, что далеко не все представленные в них гены заведуют кодированием белков, а значит, управляют непосредственно возникновением признаков. В геноме человека и других животных обнаружилась неинформативная, «молчащая» ДНК, к которой относятся, к примеру, остатки генов, находящиеся в неактивном, выключенном состоянии. Часть из них кодирует признаки, характерные для предковых форм, но уже ненужные нам (хвост у гоминид или зубы у птиц, о которых поэтически писал граф Хвостов и которые прозаически изучают современные эмбриологи). Геном высших организмов оказался богат участками, функции которых до сих пор остаются загадкой. Такую ДНК нередко крайне непочтительно называют мусорной (junk DNA), хотя это кажется большой несправедливостью. Едва ли в геноме эукариот удержалось бы большое число совершенно ненужных генов. Вероятно, многие такие «бездельники» играют определенную роль, но нам еще только предстоит ее выяснить.

Еще одна наиважнейшая группа генов представлена регуляторными генами. Они тоже не заведуют напрямую производством белков, формирующих фенотип, у них есть дела посерьезнее. Регуляторный ген подобен дирижеру, который сам не играет ни на каком инструменте, но организует согласованную игру всех оркестрантов так, чтобы они производили в заданном темпе нужную мелодию. Взмахами палочки дирижер определяет, в какой момент должна начать свою партию труба или ухнуть барабан. Не будь его, вместо гармоничной музыки возникла бы жуткая какофония. Подобно дирижеру, регуляторные гены следят за правильным протеканием процессов роста и развития, давая команды отдельным структурным генам включаться и выключаться в строго определенной последовательности и в строго определенном участке тела животного. Без этого выполнение программы зародышевого развития было бы совершенно невозможно. Вспомним, что каждая клетка нашего тела имеет одинаковый набор генов. И нейрон, и мышечная клетка, и лейкоцит — все они располагают одним и тем же генетическим текстом, записанным в 46 томах-хромосомах. Откуда клетки и гены «узнают», в какой момент им надо начать работу, чтобы у зародыша образовались ноги, руки и голова, причем в нужных местах, в нужных количествах и правильных размеров и формы? Им диктуют это регуляторные гены, и в результате на свет (в большинстве случаев) появляется здоровый, гармонично сложенный и исправно функционирующий живой организм, готовый побороться за свое место под солнцем.

Несложно догадаться, что если мутация затронет один или несколько таких «дирижеров», то работа всех генов, находящихся у них в подчинении, будет нарушена, что может привести к самым непредсказуемым последствиям. Именно возникновением таких мутаций объясняет все крупные эволюционные события концепция «скачкообразной эволюции». Одна-две «удачные» мутации в регуляторных генах — и вот, пожалуйста, из яйца рептилии вылетает первая птица (именно такую картину рисовал в свое время Отто Шиндевольф, который не мог знать, что птицы — это всего лишь недовымершие ящеры). Как сказал бы фокусник, вынимающий из цилиндра кролика: «Ловкость рук и никакого мошенства!»

В последние десятилетия ХХ в. эта идея получила весьма серьезную поддержку генетиков и эмбриологов.

Прошло уже около 130 лет с того момента, как английский зоолог и генетик Уильям Бэйтсон (Бэтсон) одарил науку новым словом — гомеозис. Он описал сущность этого явления довольно расплывчато; гомеозис — это когда нечто изменяется, становясь подобием чего-то другого («something has been changed into the likeness of something else»13). Имелось в виду, что одна часть тела животного превращается в другую. Если гомеозис действительно происходит, то мы можем ожидать, что он порождает совершенно невероятные существа, подобные средневековым химерам или персонажам кафкианского мира.

Бэйтсон в своей книге описал несколько случаев такого предполагаемого гомеозиса у животных и человека, но в то время было еще невозможно объяснить генетическую подоплеку подобных метаморфоз. Сейчас хорошо известно, что причина заключается в мутациях особых гомеозисных генов, которые относятся к группе регуляторных и определяют, где и когда в эмбриогенезе сформируется та или иная структура, а также продолжительность ее формирования. Многие из таких мутаций давно выявлены и даже получили собственные названия. Например, та, что заставляет ногу плодовой мушки вырасти у нее на голове, известна генетикам под именем antennapedia.

У дрозофил, как и у остальных насекомых, гомеозисные гены отвечают за формирование конечностей и правильную сегментацию тела. Они делают это, «запуская» и «выключая» в определенной временной последовательности работу соответствующих генов. Тело насекомого состоит из трех отделов — головы, груди и брюшка; каждый из них в свою очередь формируется путем соединения определенного числа более или менее внешне одинаковых сегментов. Сегментированность тела хорошо заметна у многих взрослых насекомых, а еще лучше у их неполовозрелых стадий — гусениц бабочек, червеобразных личинок жуков и мух. Вот почему Линней назвал насекомых Insecta (животными, тело которых покрыто насечками). Собственно, русское слово «насекомые» является калькой, дословным переводом этого латинского названия. Сегментация тела свойственна не только насекомым, достаточно вспомнить дождевых червей, пиявок и многоножек14. Одним из самых хорошо изученных гомеозисных генов является ген bithorax. Он был обнаружен у мухи дрозофилы еще в 1915 г. генетиком Бриджесом. В норме он обеспечивает закладку третьего грудного сегмента, но если этот ген мутирует, то у мухи появляется два вторых сегмента и ни одного третьего. Это важно, потому что именно на втором сегменте располагается пара крыльев. Мутантное насекомое становится четырехкрылым, правда, дополнительная пара крыльев обычно недоразвита. А если мутирует ген contrabithorax, отвечающий за формирование второго сегмента груди, то рождается дрозофила с двумя третьими сегментами, несущими две пары никчемных недоразвитых крылышек. Хотите получить по-настоящему четырехкрылую муху? Пожалуйста! Нужно лишь, чтобы у нее произошли мутации сразу в двух гомеозисных генах — bithorax и его соседе по хромосоме postbithorax. Это будет очередной пример гетеротопии — лишняя пара крыльев в месте, где им не положено быть. Такие мутанты в природных условиях едва ли жизнеспособны, но генетики давно научились получать их в своих лабораториях, равно как и других фантасмагорически «неправильных» дрозофил (Мэри Шелли, создательница литературного образа доктора Франкеншейна, как в воду глядела).

По сути, четырехкрылую муху уже нельзя даже назвать представителем отряда двукрылых насекомых, так как ее строение стало для него нетипичным15. Не подобным ли образом, путем мутаций регуляторных генов, возникли в эволюции все известные нам планы строения многоклеточных животных? И не только планы строения, но и некоторые очень важные их элементы. Не исключено, что именно путем гетеротопии позвоночные некогда обзавелись челюстями. Возможно, это случилось одномоментно, скачком, вследствие нарушения нормального хода метаморфоза16. Если гипотеза верна, то гомеозисные гены должны быть не только у дрозофил, и не только у насекомых, но вообще у всех метазоев, коль они происходят от общего предка.

Генетики принялись за поиски, и труды их были вознаграждены. Гомеозисные гены нашлись в самых разных группах животных, от губок до хордовых, причем, как выяснилось, все они имеют в своем составе одинаковый участок, получивший название гомеобокса. Это очень небольшая последовательность генов, состоящая всего из 180 нуклеотидных пар. Короткий кусочек генетического текста, сохранившийся практически неизменным на протяжении примерно миллиарда лет эволюции многоклеточных животных. Одно из самых известных и хорошо изученных семейств гомеобоксных генов носит название Hox-гены. Их детальное исследование привело ко множеству поразительных открытий, как будто генетики нашли старую шкатулку (в переводе с английского box — ящик или коробка), полную документов, раскрывающих семейные тайны, тщательно оберегаемые от посторонних глаз. Hox-гены разбросаны в геноме не как попало, а объединяются в кластеры, число которых и расположение на хромосомах может быть жестко фиксировано. Например, в геноме всех млекопитающих имеется 39 Hox-генов, распределенных по небольшому числу хромосом. У нас, людей, эти «шкатулочные» гены располагаются на второй, седьмой, двенадцатой и семнадцатой хромосомах17. Очень любопытно и такое их свойство, как коллинеарность. Если нанести Hox-гены на хромосомную карту, то мы увидим, что они идут в той же самой последовательности, в какой располагаются определяемые ими части тела животного. В третьей хромосоме плодовой мушки гены, отвечающие за формирование головы, идут раньше генов bithorax и contrabithorax, и уже за ними следуют Hox-гены абдоминального комплекса, заведующие закладкой брюшка насекомого. Взаимное расположение этих генов на хромосоме похоже на инженерный чертеж, в соответствии с которым строится дом или вытачивается на станке сложнофигурная деталь.

Таким образом, совокупность Hox-генов определяет самые общие параметры строения животного: где у него будет голова, а где задняя часть тела, где и сколько будет конечностей и так далее. Удивительно, но отсутствие головы у многих животных (медузы, морские звезды, асцидии) совсем не означает отсутствия у них соответствующих Hox-генов. «Головные» гены известны у кишечнополостных, и работают они не где-нибудь, а в районе ротового отверстия. Головы у медуз и актиний нет, и рту еще только предстоит в ходе эволюции билатеральных животных переместиться на головной конец тела. Зато нужные гены уже имеются, вот они, налицо. Как выразились по этому поводу авторы одной научной статьи, наша голова старше, чем мы думаем18.

А вот еще одна из множества необыкновенных историй, о которых нам поведали исследователи Hox-генов. Так называемые рога, хорошо заметные на верхней части груди многих жуков-навозников и их родичей, оказались никакими не рогами, а своеобразно трансформированными крыльями. Экспериментаторы заставили «замолкнуть» несколько Hox-генов, отвечающих за формирование крыльев у этих жуков. К их удивлению, на свет появились не только бескрылые, но и безрогие насекомые. Еще несколько манипуляций с регуляторными генами — и перед нами жук, у которого на месте «рогов» красуется пара настоящих, хотя маленьких и вовсе ненужных крыльев19.

Вот над чем тут нужно поразмыслить. Количество и разнообразие Hox-генов у животных сравнительно невелико, а их универсальная распространенность показывает, что они могли быть представлены в геноме самых первых, докембрийских, животных. Общий предок всех Metazoa уже должен был иметь базовый набор этих «дирижеров». Выходит, что гены, заставляющие крылья жуков превращаться в «рога», возникли в столь давние времена, когда ни жуков, ни рогов, ни крыльев вообще не существовало. Что же эти гены делали раньше? Мы не знаем в точности, как выглядел последний общий предок всех животных. Но можно сказать наверняка, что известные нам сейчас планы строения возникли как результат трансформации какого-то одного исходного прототипа. Вероятно, это происходило за счет мутаций гомеозисных генов. Все животные располагают одним и тем же генетическим «набором инструментов» (toolkit), состоящим из определенного числа «генов-хозяев» (master genes) — регуляторных гомеобоксных генов, в подчинении которых находятся структурные гены, играющие роль «рабов», послушных исполнителей отдаваемых команд. Если искать менее брутальную метафору, то занятия этих двух групп генов можно сравнить с работой архитектора, проектирующего здание в своем светлом и теплом кабинете, и трудом строительных рабочих, реализующих проект под дождем и палящим солнцем. Так на основе невидимого генетического «чертежа» создаются живые воплощения планов строения — черви, насекомые, птицы, звери.

Два столетия тому назад великий поэт и не менее великий естествоиспытатель Иоганн Вольфганг фон Гёте писал о «метаморфозе растений». Он доказывал, что строение всех известных нам растений, каждой березы, пальмы или кувшинки, может быть получено путем «умственного преобразования» некоего прарастения (Urpflanze), которое является идеальным прообразом всех конкретных представителей растительного царства. Здесь нет эволюционного подтекста; дело происходило за полвека до Дарвина. Гёте рассуждал о преобразованиях формы как идеально понятой сущности «растения вообще». Метаморфозы реализуются в умопостигаемом пространстве морфологических возможностей, а не в геологическом времени. Следуя Гёте, английский зоолог Роберт Оуэн (современник и коллега Дарвина) попытался реконструировать единый прототип «позвоночного вообще», а отсюда рукой подать до идеи о едином структурном прототипе (архетипе) всех животных. Правда, Оуэн до конца жизни не смирился с «Дарвиновой ересью», и ему в голову не пришло бы отождествлять свой архетип с реальным, некогда существовавшим прапредком.

Эту идею обсуждают и современные зоологи, но уже на эволюционной основе и с фактами на руках. Давно исчезнувший прототип всех известных нам сейчас животных, предковый план строения, получил название зоотип. Скорее всего, у него было еще очень мало Hox-генов; их число увеличивалось в процессе эволюции, достигнув максимума у позвоночных. Но главное, что они у него были, и их наличие обусловило множество позднейших эволюционных инноваций, включая появление голов, ног, крыльев, позвонков и других структурных элементов, которых никак не могло быть у носителя зоотипа.

Я отлично помню, как много лет назад, впервые узнав о существовании гомеобоксных генов, я был поражен тем, что они выполняют одну и ту же функцию у самых разных групп животных, даже таких, которых мы никогда не считали близкими родственниками. Я и сейчас не перестал удивляться этому. Было показано, что за формирование крыла мухи дрозофилы и крыла цыпленка отвечают, в сущности, одни и те же регуляторные гены. Позвольте, позвольте, но как это может быть? Со студенческих лет мы затвердили, что крыло насекомого и крыло птицы (или летучей мыши) сходны только по функции, но не по строению или происхождению. Крылья насекомых — это выросты стенки тела, а летательные органы позвоночных возникают на основе скелета, путем преобразования передних конечностей20. Строение крыльев и механика полета в этих группах животных довольно несходны21. Тем не менее по своему эмбриональному происхождению ноги позвоночных гораздо ближе крыльям членистоногих, чем могли предполагать анатомы. Например, генам Tbx4 и Tbx5 позвоночных, участвующим в формировании двух пар конечностей, в геноме дрозофилы соответствует ген optomotor-blind, задействованный в развитии эмбриональных зачатков крыльев и ног насекомого22. Ген Pax-6, контролирующий развитие глаза млекопитающих, имеет «близкого родственника» у дрозофилы — ген eyeless, занятый тем же делом. Но как же различны по строению и принципу действия наш глаз, с его сетчаткой и хрусталиком, и сложный фасеточный глаз мухи! Ген Pax-6 есть и у других животных, например у головоногих моллюсков. Если встроить этот ген, взятый у кальмара, в геном дрозофилы, у насекомого начинают расти глаза на крыле и в других несоответствующих местах23. Получается, что Pax-6 и его аналоги запускают каскад генов, контролирующих глазообразующие процессы у самых разных животных, и неважно, как именно этот глаз будет устроен24. Важно то, что один и тот же гомеобоксный ген заведует образованием сходных по функции органов и частей тела. Наконец, общая для всех билатеральных животных дифференциация тела на головной и хвостовой концы тоже определяется одним и тем же семейством Hox-генов.

Но и это еще не конец истории. У растений и грибов тоже имеется схожее семейство генов-регуляторов, так называемые MADS-box-гены, контролирующие протекание зародышевого развития. Гены этой группы представлены и у животных, поэтому можно предполагать, что они общие для всех эукариот — ярчайшее доказательство эволюционного родства всех многоклеточных организмов, механизмы роста и развития которых возникают на единой основе, при всем несходстве их «конечных продуктов» — конкретных организмов во плоти и крови. Как пишет И. Я. Павлинов, «речь должна идти о том, что у эукариотных организмов имеются очень древние консервативные генетические элементы, которые ответственны за морфогенез самых разных частей — от листа у растения до крыла у птицы или насекомого»25.

Франц Кафка начал свой знаменитый рассказ «Превращение» с простой констатации факта. Мелкий служащий Грегор Замза, проснувшись однажды утром после беспокойно проведенной ночи, обнаружил, что превратился в «страшное насекомое»26. Писатель не дал себе труда объяснить, как и почему это случилось. Превратился, и все тут. Его интересовали не причины, а последствия случившегося для самого Замзы и его домочадцев. Современный же биолог может дать шутливое объяснение: герой стал жертвой серии гомеозисных мутаций, одновременно произошедших в его теле. Судя по всему, в эволюции животных подобные резкие метаморфозы происходили не один раз. Трудно сказать, как быстро формировался новый план строения и насколько реалистична модель Кафки — Шиндевольфа (за одну ночь из рептилий в птицы). Скорее всего, одинаковые гомеозисные мутации должны были затрагивать сразу многих индивидуумов в одной предковой популяции. Шансы на выживание единичной особи в природе очень низки, особенно у низших беспозвоночных, компенсирующих огромную смертность огромной же рождаемостью. У большинства видов животных, не проявляющих заботы о потомстве, до половозрелости доживает лишь ничтожная доля от всех, появившихся на свет. «Перспективные чудища» не должны быть исключением. Даже очень многообещающее эволюционное новшество должно пройти строгую проверку естественным отбором и будет запущено в «массовое производство», только если получит его одобрение. Можно нарисовать картину того, как десятки и сотни «уродов», возникавших вследствие повторяющихся гомеозисных мутаций, рождались и гибли до тех пор, пока им не удавалось попасть в такую экологическую нишу, где их необычное строение давало возможность выжить и размножиться. Жаль, что все эти захватывающие метаморфозы происходили в очень отдаленном прошлом, и мы не можем проследить их ход, изучая каменную летопись. Но то, что нечто подобное действительно имело место, практически не вызывает сомнений. Иначе как объяснить колоссальное разнообразие форм и комбинаций частей тела, которое можно наблюдать и среди исчезнувших, и среди современных животных?

1 В философии Аристотеля была еще и четвертая разновидность причин — причина формальная (идейная). Наверное, в моем примере формальной причиной является идея лифта как средства передвижения, некогда пришедшая в голову какому-то изобретателю и с тех пор воплощающаяся в миллионах конкретных лифтов, работающих по всему миру.

2 Фото взято с сайта eyeofscience.de и изменено.

3 Как известно, ухо на спине грызуна не было настоящим человеческим ухом. Это «украшение» было сделано на основе пересаженного хряща, которому с помощью не очень сложных манипуляций придали сходство с ушной раковиной.

4 Gai Zh.-K., Zhu M. 2012. The origin of the vertebrate jaw: Intersection between developmental biology-based model and fossil evidence. Chinese Science Bulletin, 57: 3819–3828.

5 Изображения заимствованы из работ: Naef A. 1926. Über die Urformen der Anthropomorphen und die Stammesgeschichte des Menschensch dels. Naturwissenschaften, 14: 445–452; Берг Л. С. Труды по теории эволюции. 1922–1930. — Л.: Наука, 1977; Gould S. J. 1977. Ontogeny and phylogeny. Cambridge (Ma): Belknap Press.

6 Еще в 1920-е гг. был составлен перечень таких признаков, состоящий из 25 позиций. За прошедшие 100 лет к ним добавились многие генетические и физиологические признаки. См.: Skulachev V. P. et al. 2017. Neoteny, prolongation of youth: From naked mole rats to «naked apes» (Humans). Physiological Reviews, 97 (2): 699–720. Довольно широкий набор эмбриональных и ювенильных признаков демонстрируют разные породы собак в сравнении с их прямым предком — волком. Череп взрослой собаки больше напоминает череп волчонка, чем матерого волка. См.: McNamara K. J. 2012. Heterochrony: the evolution of development. Evolution: Education and Outreach, 5: 203–218. Однако не нужно преувеличивать значение этих фактов. В строении человеческого тела есть немало черт, которым нет аналогов у эмбрионов гоминид. Это и увеличенные размеры головного мозга, и относительно длинные ноги, и даже сравнительно крупные размеры стопы.

7 См.: Vidal D. et al. 2020. Ontogenetic similarities between giraffe and sauropod neck osteological mobility. PloS One, 15 (1): e0227537. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227537

8 McNamara K. J. 2012. Heterochrony: the evolution of development; McNamara K. J., Long J. A. 2012. The role of heterochrony in dinosaur evolution. The complete dinosaur. Life of the Past. Indiana: Indiana University press, Indiana, pp. 761–784.

9 Bejder L., Hall B. K. 2002. Limbs in whales and limblessness in other vertebrates: mechanisms of evolutionary and developmental transformation and loss. Evolution & Development, 4 (6): 445–458.

10 Докинз Р. Эгоистичный ген. — М.: Мир, 1993.

11 Гемофилию вызывает рецессивный аллель (hh) всего одного гена (Hh). Страдают этим заболеванием исключительно лица мужского пола, которые, как правило, не доживают до половозрелости, унося мутантный аллель с собой в могилу. Однако гемофилия не исчезает нацело из генофонда, потому что безвредный ген Hh иногда мутирует, превращаясь в своего убийственного родственника hh. Частота подобных случаев составляет приблизительно 1,3·10−5. Для сравнения: частота мутаций, вызывающих альбинизм у человека, составляет 3·10−5, то есть примерно в два раза выше. См.: Грант В. Эволюционный процесс. — М.: Мир, 1991.

12 Известно, что частота возникновения мутаций у бактерий в десять и более раз ниже, чем у высших позвоночных. Фантастические темпы эволюции микроорганизмов, которые и не снились млекопитающим, объясняются очень быстрой сменой их поколений.

13 Bateson W. 1894. Materials for the Study of Variation Treated with Especial Regard to Discontinuity in the Origin of Species. London: Macmillan and Co, p. 85. Электронная версия этой книги доступна по адресу https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/1348#/summary

14 Можно наблюдать элементы сегментации и у человека, например, в строении позвоночника, состоящего из нескольких десятков имеющих сходное строение позвонков.

15 Вполне резонно допустить, что отряд двукрылых насекомых произошел от четырехкрылых предков как продукт подобного рода гомеозисной мутации.

16 Есть основания думать, что так оно и было. Переходные формы между бесчелюстными рыбами и их вооруженными челюстями потомками неизвестны. См.: Mazan S. et al. 2000. Otx1 gene-controlled morphogenesis of the horizontal semicircular canal and the origin of the gnathostome characteristics. Evolution & Development, 2: 186–193.

17 Корочкин Л. И. Биология индивидуального развития. — М.: Изд-во МГУ, 2002.

18 Galliot B., Miller D. 2000. Origin of anterior patterning: how old is our head? Trends in Genetics, 16 (1): 1–5.

19 Hu Y., Linz D. M., Moczek A. 2019. Beetle horns evolved from wing serial homologs. Science, 366: 1004–1007.

20 В христианской иконографии традиционны антропоморфные изображения ангелов, у которых три пары конечностей — руки, ноги и крылья за спиной. Я полагаю, что и здесь не обошлось без мутации в Hox-генах...

21 С точки зрения биомеханики возможны некоторые аналогии между вибрационным полетом шмелей и колибри, зависающих в воздухе благодаря очень быстрым взмахам крыльев (до 30 в секунду).

22 Takeuchi J. K. et al. 1999. Tbx5 and Tbx4 genes determine the wing / leg identity of limb buds. Nature, 398: 810–814.

23 Tomarev S. I. et al. 1997. Squid Pax-6 and eye development. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 94: 2421–2426.

24 Корочкин Л. И. Биология индивидуального развития.

25 Павлинов И. Я., Любарский Г. Ю. Биологическая систематика: Эволюция идей. — М.: КМК, 2011. С. 449.

26 Из текста Кафки очевидно, что описывает он не насекомое, а гигантскую многоножку. «Ему нужны были руки, чтобы подняться; а вместо этого у него было множество ножек, которые не переставали двигаться и с которыми он к тому же никак не мог совладать...» (перевод С. Апта). В немецком оригинале существо, которым стал несчастный коммивояжер, названо Ungeziefer. Мой словарь переводит это слово как «паразит» или «насекомое-вредитель». Возможно, писатель не имел в виду конкретный вид членистоного, а хотел дать неопределенный образ чего-то неприятного, мерзкого и насекомоподобного.

Рис. 8.1. Слева — обычная муха дрозофила, справа — мутант с выросшими на голове ногами2