«Детский университет». Главы из книги

Откуда берутся молния и гром?

Дэвид Уарем, профессор физики из Тюбингена, обычно исследует, как течет электрический ток в микроскопических цепях. Но разбирается он и в гигантских электрических цепях, соединяющих небо и землю. В Детском университете Тюбингена он рассказал, что общего у молнии в небе и у свитера, который мы снимаем через голову в теплой комнате. Профессор Уарем также проследил, чтобы в эту главу не вкрались ошибки.

Викинги в древние времена отвечали на этот вопрос не задумываясь. Откуда гром и молния? Конечно, от одного из богов. Они верили, что бог-громовержец Тор молотом посылает на землю молнии. А так как гром и молния — пожалуй, единственное, чего побаивались викинги (зубных врачей тогда еще не было), то и бога Тора они почитали как самого главного. Если бы у викингов уже тогда был Детский университет, возможно, они решили бы по-другому. Из этой главы вы узнаете, что гром и молния — проявление силы более могучей, чем бог Тор. Но бояться ее все равно не нужно!

Даже сильные летние грозы начинаются с мелочи. Улица пышет жаром, как печка, думать можно только о лимонном мороженом, газировке и открытом бассейне, а у взрослых от пота темнеют спины рубашек. И тут на небе вдруг появляется маленькое облачко. Странно: откуда оно взялось на бескрайнем синем просторе? Куда летит? И что собирается делать? А потом ты с удивлением замечаешь, как оно растет, набухает, обзаводится компанией себе подобных.

Поначалу облака выглядят безобидно, но постепенно они превращаются в большие прожорливые черные тучи, готовые поглотить солнце и синее небо. Вот они откусывают по куску от хорошей погоды. Налетает ветер, небо темнеет, и где‑то вдалеке уже слышны первые раскаты, как будто там недовольно рычит, просыпаясь, толстое угрюмое чудище: р-р-р!

Теперь лучше не выходить на долгую прогулку, не лазить по высоким деревьям и не стоять на руках на крыше. Проснувшиеся грозы — попутчики неприятные. Они нападают, как бешеные драконы. Налетают ураганом, плюются огнем, опустошая все на своем пути. Грозы поджигают дома, ломают деревья, затапливают улицы, даже убивают людей и животных. К счастью, наши квартиры достаточно защищены от гроз, и нам можно не бояться удара молнии, а с интересом наблюдать, как бушует за окном непогода. Иногда это интереснее, чем смотреть боевики. Летняя гроза, несомненно, ужасала и наших первобытных предков. Они дрожали в пещерах и боязливо жались друг к другу. Может быть, именно во время грозы они впервые задумались о том, что существуют высшие силы. Монстры. Неземные существа. Боги, способные распоряжаться маленькими беспомощными людьми. И, может быть, однажды в грозу они стали молить этих богов о пощаде, а потом стали приносить им жертвы.

Во всяком случае, боги атмосферных явлений существуют почти во всех ранних религиях мира. Как правило, это самые могущественные боги, которым подчиняются остальные. Они повелевают громом и молнией. В ведической религии, распространенной на территории современной Индии, бог погоды назывался Индра. У кельтов погодой распоряжался Таранис, у викингов — Тор. Верховный бог древних греков Зевс — тоже громовержец. Власть над громом и молнией он получил от циклопов, одноглазых великанов, за то, что освободил их из подземного плена.

Долгое время люди благоговели перед громом, молнией и другими природными стихиями. Как гласит легенда, на территории современной Германии власти богов-громовержцев положил конец христианский миссионер Бонифаций более 1 200 лет назад. Он срубил один из священных дубов бога Донара близ деревни Гайсмар. Присутствовавшие при этом германцы с интересом ждали, ударит ли молния — покарает ли бог дерзкого миссионера за его бесчинство? Но Донар не дал о себе знать, ничего страшного не произошло, и святой Бонифаций благополучно пережил уничтожение дуба.

Хотя по профессии Бонифаций был миссионером, в Гайсмаре он повел себя как современный ученый-естествоиспытатель. Чтобы убедить германцев, он показал им научный опыт, провел эксперимент по исследованию природных процессов. Он срубил дерево и таким образом продемонстрировал, что гром и молния подчиняются не богу Донару, а природе. Попутно эксперимент Бонифация доказывает, что человек может безнаказанно вмешиваться в дела природы.

Но до того времени, как человек окончательно провозгласил себя повелителем природы, оставалось еще несколько веков. Для этого люди должны были понять, как действуют силы природы, какая от них может быть польза и как заставить их работать на благо человека. Во времена Бонифация большинство законов природы были еще неизвестны. Миссионер не понимал, как возникают молния и гром, ничего не знал о силе тяжести, об электричестве и о строении материи. Но он показал, каким способом можно подобраться к природным тайнам: путем эксперимента. Через тысячу лет Бенджамин Франклин тоже провел эксперимент, доказавший, что молния и гром производятся естественной силой, одной из четырех крупных природных сил.

Как можно прославиться, не закончив школу?

Бенджамин Франклин родился в Северной Америке, в Бостоне, в 1706 году. Его отец был небогатым мыловаром и торговцем. Бенджамин был пятнадцатым ребенком, и его отец едва мог прокормить свою многочисленную семью. В десять лет Бенджамину пришлось бросить школу, чтобы помогать в лавке. Но мальчик постоянно учился и без школьных учителей. Он был невероятно любознательным и прочитывал все книги, попадавшие ему в руки. Бенджамин так любил читать, что решил стать подмастерьем у брата — владельца типографии, чтобы затем печатать книги самому. В двадцать лет он открыл собственную типографию, но печатное дело — лишь одна из многих областей, которыми на протяжении жизни занимался Франклин.

Из владельца типографии он вскоре превратился в издателя, выпускавшего, помимо книг, и собственную «Пенсильванскую газету». Эта газета знаменита тем, что впервые в мире напечатала карикатуры. Позже Франклин боролся за независимость своей страны, тогда еще английской колонии, и стал одним из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки. Кроме того, он учредил первое в США общество страхования от пожаров, писал философские сочинения, изобрел бездымную печь и музыкальный инструмент, состоящий из сосудов с водой.

Но главное научное достижение Бенджамина Франклина, благодаря которому он всегда будет считаться супергероем, — это его опыт с воздушным змеем. С помощью этого грандиозного эксперимента он сумел доказать, что за атмосферными молниями кроется едва изученный в то время природный феномен — электричество.

Силы природы

На сегодняшний день физики открыли четыре вида сил, действующих в нашей природе и вселенной. Две из них — слабое и сильное взаимодействия — не ощущаются человеком, потому что действуют только на мельчайшие частицы материи. Зато две другие знакомы всем. Это сила тяжести и электромагнитная сила. Электричество объясняется электромагнитным взаимодействием.

Как связаны телевидение и янтарь?

Чтобы понять, насколько смелый эксперимент провел Бенджамин Франклин, перенесемся мысленно в его время. В 1752 году никто и не догадывался, какое огромное значение в будущем приобретет электричество. Во всем мире не было еще ни одного электрического прибора, ни одной электростанции, ни одной розетки, не было ни батареек, ни аккумуляторов. С наступлением темноты в домах зажигали свечи, а когда становилось скучно, люди играли в карты или ковыряли в носу. Радио и телевидения у них еще не было.

Но кое‑что ученые знали давно. Например, что некоторые материалы, если их потереть, таинственным образом меняются. Один из таких материалов — янтарь, древняя окаменелая смола, которую находят преимущественно на берегу Балтийского моря. Если потереть янтарь рукой или тканью, он будет, как магнит, притягивать волосы, мелкие клочки бумаги и другие легкие предметы. Этому явлению даже придумали название: в 1650 году британский врач Уильям Гильберт предложил назвать загадочную силу притяжения «электричество». Это слово происходит из греческого языка, так как «янтарь» по‑гречески — «электрон».

Электрические фокусы

В XVIII веке любили показывать фокусы при помощи лейденской банки — устройства, накапливающего электричество. Например, один французский священник, развлекая короля, выстраивал в ряд восковых солдат, а потом прикасался к ним лейденской банкой. От разряда солдатики высоко подпрыгивали. Говорят, что позднее этот же священник заставил одновременно подпрыгнуть более ста живых монахов, держащихся за руки.

Электричеством тогда интересовались многие исследователи. Один из них — бургомистр Магдебурга Отто фон Герике, соорудивший первую в мире машину для получения статического электричества. Вместо янтаря Отто фон Герике использовал шар из серы, укрепленный на оси. Если вращать ось, одновременно держа ладонь на серном шаре и натирая его, шар заряжается. Позже, в 1745 и 1746 годах, два физика независимо друг от друга установили, что электричество можно накапливать, отводя его по металлическому стержню в бутылку с водой, обернутую оловянной фольгой. Один из этих ученых преподавал в университете голландского города Лейден, поэтому изобретение стало известно под названием «лейденская банка». Бенджамин Франклин тоже читал о новых открытиях в области электричества и о лейденской банке.

Эвальд Юрген Фон Клейст

На самом деле лейденскую банку изобрел немецкий юрист Эвальд Юрген фон Клейст. В 1745 году он открыл, что электричество можно накапливать и хранить. Но так как он не оставил точного описания того, как устроена его «клейстова банка», изобретение стало позже известно под названием «лейденская банка»: на следующий год после открытия Клейста голландский ученый из лейденского университета Питер ван Мушенбрук еще раз открыл тот же метод.

Франклин впервые доказал связь молнии с электричеством. Но он был не первым, кому пришла в голову идея о возможной связи этих двух явлений. На несколько десятилетий раньше искры, возникающие в машине статического электричества, изучал английский ученый Френсис Хоксби. Он еще в 1707 году считал, что эти искры напоминают вспышки молнии.

Связь молнии с электричеством не так очевидна, как нам сейчас кажется. Ведь электрический ток обычно не течет в воздухе. Ток вырабатывают на электростанции, а потом по кабелю подводят к домам, как воду в водопроводе. Когда нам нужна электроэнергия, мы подключаемся к сети и ток течет по проводам. Домашнее, «ручное» электричество «сидит» в розетке за двумя дырочками и терпеливо ждет, когда ему дадут работу. И ему никогда не приходит в голову ни с того ни с сего просто так прогуляться вспышкой по комнате. И слава богу!

Тогда почему это происходит в грозу? Почему во время грозы ток вдруг пробегает по небу, вспыхивая яркими километровыми молниями?

Чтобы понять это, рассмотрим внимательнее, что такое электрический ток. Большинство людей думают, что понимают это, но, если их спросить, как связаны электроны и электрические поля, заряды и энергия, — они, как правило, не смогут ответить. А ведь это не такая сложная связь.

Почему в банде маленьких непосед столько энергии?

Электрический заряд возникает из-за того, что некоторые тела способны заряжаться электрической энергией и передавать ее. Например, это отлично получается у янтаря. Достаточно потереть его несколько раз — и он уже заряжен. Но почувствовать электрический заряд можно и без янтаря. Попробуйте снять свитер в сухой теплой комнате. От него сразу полетят искры, потому что он зарядился от трения о тело и теперь разряжается.

Во времена Бенджамина Франклина никто не знал (и не мог знать), почему от трения возникает электрический заряд, ведь модель атома, на основе которой ученые теперь объясняют строение материи, была тогда неизвестна. Согласно этой модели все предметы, все жидкости и даже воздух вокруг нас состоит из маленьких частиц — атомов. Атомы настолько малы, что их невозможно увидеть невооруженным глазом. Если бы их можно было выстроить в цепочку, как бусы, то один-единственный миллиметр бус состоял бы из двух миллионов атомов.

К сожалению, атомы нельзя потрогать. Это невозможно сделать даже самыми малюсенькими атомными щипчиками.

Дело в том, что атомы не просто лежат друг на друге, как кирпичи. Их держат вместе естественные силы, причем очень хитрым способом, на определенном расстоянии друг от друга. В бриллианте атомы упакованы очень плотно и крепко, в воздухе — существуют довольно свободно. В каждом атоме есть небольшое ядро, вокруг которого шныряют электроны. Они носятся с такой бешеной скоростью, что находятся почти везде одновременно и образуют своего рода оболочку. Понятно, что оболочку из шныряющих электронов потрогать нельзя.

Какова скорость электронов?

Максимальная скорость, с которой электроны носятся вокруг ядра атома, равна примерно одному проценту скорости света. То есть приблизительно за секунду электрон долетел бы от Стокгольма до Мадрида.

Рассказ про атомы звучит невероятно. Получается, что тяжелое кресло, на котором так удобно сидеть и читать книгу «Детский университет», на самом деле — скопление миллиардов и триллионов мчащихся частиц? И даже невидимый воздух тоже состоит из атомов? Трудно поверить. И все‑таки нужно согласиться с тем, что так оно и есть. Так считают все серьезные ученые мира. К тому же теперь появились микроскопы, в которые можно разглядеть отдельные атомы: в электронном микроскопе атомы с оболочками выглядят как теннисные мячи. В любом случае, для нас с вами атомная теория сейчас имеет огромный плюс: с ее помощью можно объяснить, что такое электричество.

Маленькое ядро атома

В атоме все вращается вокруг ядра. Хотя вес атома почти целиком зависит от ядра, само оно очень маленькое. Если представить себе электронную оболочку размером с кафедральный собор, ядро в его центре было бы размером с муху.

Бенджамин Франклин предполагал, что за электрический заряд тел отвечает некая невидимая и неощутимая жидкость, перетекающая из одного тела в другое, — флюид. При каждом соприкосновении тел в одном из них возникает избыток, а в другом — недостаток флюида. В своей теории Франклин называл это электрическим «плюсом» и «минусом». Теперь мы знаем, что из одного тела в другое перетекает не флюид, а электроны.

Электроны — маленькие непоседы. Они не знают ни минуты покоя, вечно чем‑то заняты и пышут энергией. В отличие от янтаря, электроны не нужно специально заряжать, заряд — их природное свойство. Заряд электронов считается отрицательным и обозначается знаком «минус». «Отрицательным» его называют не потому, что, например, у электронов дурной характер. Это название — просто договоренность, действующая по всему миру и восходящая к идее Бенджамина Франклина об избытке и недостатке флюида. Сегодня во всем мире — в Японии, Корее, Германии, России — та сторона тела, на которой находится больше электронов, обозначается знаком «минус». А та сторона, на которой электронов недостает, — знаком «плюс». Возникает вопрос, почему электроны вообще скапливаются на одной стороне. Может, оставались бы лучше все на своих местах?

На самом деле, если оставить электроны в покое, они будут мирно вращаться вокруг положительно заряженного ядра. Заряды у них у всех одинаковые, так что никто никому не помешает и соседи не поссорятся. Но иногда небольшого трения — например, протирания тряпкой — бывает достаточно, чтобы потревожить электроны. Тогда они мгновенно удирают от своих ядер, вторгаются в соседние атомы, вытесняют другие электроны и устраивают страшную суматоху. И вот уже на одной стороне тела электронов слишком много, а на другой — слишком мало.

Похожее явление хорошо знают те, кто пользуется общественным транспортом. В автобусах очень часто бывает, что в передней части толпа напирает, а сзади — свободно. Всякий, кто когда‑нибудь ездил в таком автобусе, знает, какое напряжение в нем создается. Все хотят пройти, толкаются и чуть не бросаются друг на друга. В конце концов толпа просто сносит того незадачливого пассажира, который тормозил движение, и устремляется в заднюю часть автобуса. Напряжение спадает.

Что общего у электрического тока и похода в кино?

В битком набитом автобусе кажется иногда, что толпа у входа создает целое облако злобы, излучая невидимую энергию, которую можно почувствовать аж на другом конце автобуса. Электроны, в отличие от людей, не злятся, у них вообще нет эмоций, но в случае с электричеством есть кое‑что другое: тела, в которых электроны распределены неравномерно, окружены полями. Этими полями заряженные тела воздействуют на другие заряженные тела: притягивают их или отталкивают. Каждый электрический провод и электрический прибор создают вокруг себя поле, которое действует на другие электрические приборы.

Виртуальные фотоны

Подобно тому как музыкальная колонка производит звук, который волнообразно распространяется вокруг нее, электрический заряд создает вокруг себя поле. Но как распространяется это поле? За передачу звука отвечают молекулы, передающие свою энергию соседям. Случай с полем объяснить труднее, потому что здесь вступает в действие квантовая механика — физическая теория, выходящая за рамки нашего опыта. Согласно ей, сила внутри поля передается «виртуальными фотонами» — частицами, лишенными массы, которые появляются из ничего и исчезают в никуда.

Поле нельзя увидеть само по себе, но его можно сделать видимым, если, например, рассыпать вокруг заряженного тела мелкие кусочки бумаги. Бумажные клочки будто сами собой выстроятся в линии от «плюса» (положительного полюса) к «минусу» (отрицательному).

Вот еще один важный факт: электрический ток течет только там, где есть полюса — положительный («плюс») и отрицательный («минус»), — как у магнита. В электричестве одинаковые полюса тоже отталкиваются, а противоположные — притягиваются.

Плюс и минус притягиваются, потому что очень хотят обменяться зарядами. Мы уже узнали, что на отрицательном полюсе электронов слишком много, а на положительном — слишком мало. Логично, что электроны убегают туда, где для них больше места: даже непоседам хочется в конце концов найти пристанище. Нам повезло, что электроны не сразу находят себе подходящие атомы, в которые можно переселиться. Дело в том, что существуют тела, которые обычно не впускают в себя электроны. Например, одно из таких тел — изолента.

Если папа обмотает изолентой провод настольной лампы, то электроны не убегут из него. У изоленты слишком большое сопротивление. Правда, существуют и материалы с малым сопротивлением. Например, медная проволока. Иными словами, удастся ли электронам побежать дальше, зависит от того, как велико сопротивление и насколько велика разница между плюсом и минусом. Эта разница называется «напряжение». Чем больше электронов толпится на отрицательном полюсе и чем меньше их на положительном, тем выше напряжение между полюсами. Сложновато сказано, но на самом деле это очень просто.

Медь

Отлично подходит в качестве материала, проводящего ток. В этом металле электроны могут очень хорошо перескакивать из одного атома в другой. Правда, еще лучше ток проходит по серебру, поэтому устройства в дорогих музыкальных системах лучше соединять серебряными проводами.

Нужно только представить себе мальчика и девочку, которые влюбились друг в друга. Сначала они тайком поглядывают друг на друга, краснея, если кто‑то это замечает, и задумчиво рисуют сердечки в тетрадях по математике. Но уже с первой встречи на перемене между ними чувствуется напряжение, оно повисает в воздухе, и разрядить его можно, только если вместе пойти в кино. Но, к сожалению, часто бывает так, что до похода в кино проходит немало времени.

Виновато в этом сопротивление в самых разных видах: например, одноклассники, отпускающие глупые шуточки, неумные родители со своими запретами или компания друзей, которая точно знает, как надо делать и как не надо. Это сопротивление будет удерживать мальчика и девочку от похода в кино до тех пор, пока любовь и напряжение между ними не усилятся в несколько раз. Электрический ток устроен подобным же образом, только здесь, образно говоря, секстиллионы мальчиков и девочек ждут не дождутся, когда можно будет вместе пойти в кино. И наступает момент, когда они преодолевают даже самое большое сопротивление.

Заряды. Поля. Напряжение. Сопротивление. Пожалуй, теперь мы выучили достаточно, чтобы снова обратиться к Бенджамину Франклину и молнии. Как вы помните, Франклин предполагал, что облака перед грозой заряжены электричеством и ищут разрядки. Тогда молния — это такой совместный поход в кино, свидание неба и земли. Но как это доказать?

Двойное везение Бенджамина Франклина

Идея доказательства пришла в голову Франклину в 1752 году. Нужно соединить облака с землей и посмотреть, возникнет ли электрический разряд. Исследователь соорудил воздушный змей — не бумажный, а шелковый, потому что во время грозы бумага бы сразу промокла.

На одном конце змея он закрепил железный гвоздь, к другому концу привязал пеньковую веревку. И вот однажды в июле наступила подходящая погода. Когда собралась гроза, Франклин выбежал на улицу вместе с маленьким сыном и запустил змея. К концу веревки он привязал металлический ключ, чтобы увидеть, проходит ли по веревке электричество.

В этот день ему повезло вдвойне. Во-первых, очень скоро волоски пеньковой веревки встали дыбом, а вокруг ключа заискрило. Значит, по веревке проходил ток, то есть доказательство было получено. А во‑вторых, в змей не ударила молния. А это вполне могло произойти и означало бы верную смерть Франклина. Он и не догадывался, как велико напряжение между облаками и землей и какой опасный эксперимент он проводит. Но риск Франклина был вознагражден: его опыт доказал, что молния возникает благодаря электрическому заряду облаков.

Смерть Рихмана

Всего через год после эксперимента Франклина исследованием молнии занялся немецкий физик Георг Вильгельм Рихман. О н установил недалеко от своего дома металлический шест и экспериментировал, проводя молнии в землю. На свою беду он подошел слишком близко к шесту в тот момент, когда ударила молния. Она отклонилась и прошла через все тело Рихмана. На лбу у него осталось красное пятно, а внизу, на левом башмаке — большая обугленная дыра. Ученый погиб.

Но как заряжаются облака? Можно подумать, летом к ним то и дело поднимается великан Голиаф, чтобы потереть их тканью? Или где‑нибудь есть гигантская розетка для облаков? Как это происходит в действительности, Франклин не знал, и, как ни странно, ученые до сих пор не до конца понимают этот процесс. Но большинство из них считает, что электрический заряд связан в первую очередь с движением внутри облаков. Более холодные и более теплые капли воды трутся друг о друга и создают таким образом заряд в разных частях облаков. При этом электроны собираются на нижнем крае облака, образуя отрицательный заряд, а положительный находится в верхней части.

С помощью теории дождевых капель можно объяснить, почему грозы чаще всего бывают летом, даже в безветренную погоду. Влажный воздух сильно нагревается у земли и быстро поднимается в верхние слои атмосферы, где температура ледяная, и вызывает там завихрения. Внутри облачного тумана словно постоянно движется лифт. Мельчайшие частицы льда и воды летают вверх и вниз и трутся друг о друга. От этого — как в случае с янтарем — и возникают электрические заряды и поля. Конечно, гроза бывает не только летом. Электрическое напряжение возникает также, когда ветром приносит воздух низкой температуры, и он сталкивается с областью высокой температуры. В этом случае частицы тоже интенсивно трутся друг о друга.

Мы уже знаем, что нижняя сторона облаков заряжена отрицательно. Теперь нужно представить себе, что этот заряд и его поле действуют на землю как гигантский магнит, заполняющий все пространство между небом и землей. Магнит может притягивать и отталкивать. В нашем случае отрицательный заряд нижней стороны облаков строго отталкивает отрицательно заряженные электроны на земле. В результате на земле увеличивается положительный заряд, то есть напряжение между небом и землей растет.

Со временем напряжение увеличивается до такой степени, что даже воздух, который обычно не проводит электрический ток, уже не препятствие для противоположных зарядов. Предполагают, что напряжение между облаками и землей может достигать ста миллионов вольт. Сравните: в обычной розетке напряжение 220 вольт, но и этот ток может убить человека. Правда, 220 вольт — недостаточное напряжение, чтобы преодолеть сопротивление воздуха, поэтому между дырочками розетки и не сверкает молния. Но в грозу все иначе.

Почему 220 В?

В большинстве стран мира люди договорились поставлять в квартиры электрический ток с напряжением от 110 вольт (в США) до 230 вольт (в Европе). При таком напряжении можно пользоваться электроприборами с нормальной силой тока. Если бы напряжение было выше (например 1000 вольт), это было бы слишком опасно для человека. Если бы оно было ниже (например, 10 вольт), то понадобилась бы более высокая сила тока, чтобы прибор работал с нужной мощностью. А это имело бы нежелательный побочный эффект: все провода и кабели нагревались бы слишком сильно.

Когда напряжение между облаками и землей вырастает достаточно сильно, происходит внезапный выброс тока, мощный обмен энергией, похожий на взрыв, — это и есть молния. Взрыв при таком коротком замыкании нагревает воздух вокруг до тридцати тысяч градусов.

Это в пять раз больше, чем температура поверхности Солнца, и поэтому газы в воздухе загораются, как на пожаре, и мгновенно расширяются. Результат этого расширения вам хорошо известен — гремит гром. А так как звук распространяется гораздо медленнее света, гром слышно всегда на несколько секунд позже, чем видна молния.

Посчитаем, далеко ли гроза

Если вы хотите узнать, как далеко от вас гроза, засеките время между вспышкой молнии и раскатами грома. Поделив количество секунд на три, вы получите расстояние в километрах. Гром слышно только на расстоянии до двадцати километров, потому что звуковая волна затухает в атмосфере. Если время между вспышкой молнии и громом меньше трех секунд, то гроза находится на опасно близком расстоянии.

Кстати, может показаться неожиданным, но молнии бьют не только сверху вниз, но и снизу вверх. Дело в том, что молнию обычно запускает «лидер молнии» — первопроходец, прокладывающий путь от тучи к земле. Как электрик, прокладывающий кабель, маленький «лидер молнии» создает в воздухе канал, связывающий отрицательный заряд в тучах с положительным на земле. Когда связь налажена, по каналу проскакивает главный разряд — собственно молния. Положительный заряд на земле притягивает электроны по каналу молнии, и таким образом канал разогревается снизу вверх.

Но молнии в грозу ударяют не только между тучами и землей. Две трети молний — внутриоблачные разряды. Ведь напряжение существует и между верхними и нижними частями туч.

Грозовое электрическое поле

Напряженность электрического поля, созданного зарядом, — это сила, с которой поле действует на другие электрические заряды, окружающие его. Она измеряется в единицах «вольт на метр» (В/м). В обычный ясный день естественная напряженность электрического поля на земле — около 100 В/м, а перед грозой она может вырастать до 1000 В/м. Сравните: база беспроводного домашнего телефона создает вблизи себя поле напряженностью 3 В/м.

Молнии внутри облаков длиннее, чем молнии между небом и землей. Ученые наблюдали внутриоблачные молнии длиной более ста километров. А молнии между тучами и землей бывают не длиннее пяти километров и всего несколько сантиметров в ширину. Итак, молниевый канал мал, но за очень короткое время через него проходит ток огромной силы.

Если молния попадает в препятствие — предмет, который не сразу отведет электрический ток в землю (например дом с соломенной крышей), — ток может так сильно нагреть препятствие, что оно загорится. Поэтому, когда Бенджамин Франклин в Филадельфии не только выяснил, что молнии связаны с электричеством, но и придумал, как их обезвредить, это принесло огромную пользу всем домовладельцам.

Почему молния не любит игроков в гольф?

Никто не может предсказать, куда ударит молния. Это зависит от того, как распределится заряд в тучах. Но можно с уверенностью сказать, что молния скорее ударит в высокий острый предмет, потому что электрическое поле на нем более напряженное и сильнее притягивает окружающие электроны. Поэтому Бенджамину Франклину пришло в голову нарочно предоставить в распоряжение молнии высокий предмет — металлический шест на крыше. Электроны легко проникают в атомы металла, поэтому металлический шест для них не препятствие, в отличие от соломенной крыши. Шест уводит молнию в землю, и она не причиняет дому вреда. Так с помощью очень простого изобретения, молниеотвода (чаще его называют «громоотвод», но это привычное название не совсем правильное), Бенджамин Франклин спас от пожара бесчисленное количество домов. Только в Германии в год ударяет около 750 000 молний, в Австрии и Швейцарии — примерно по 165 000 молний. Даже если бы малая часть этих молний попала в дома, за время с 1752 года до наших дней случилось бы огромное количество пожаров.

Сейчас молниеотводы установлены почти на всех домах, и пожаров от удара молнии почти не бывает. Современный молниеотвод — не просто острый металлический шест, а целая конструкция из металлических реек на крыше, которые отводят молнию в землю несколькими путями. И все равно каждый год от удара молнии в мире все еще гибнет около тысячи человек. Это происходит оттого, что не все люди с приближением грозы могут сразу же спрятаться в доме с молниеотводом.

Молния может ударить прямо в человека или рядом с ним — а это тоже опасно. В обоих случаях удар молнии может оказаться смертельным. Но все же две трети людей, пострадавших от удара молнии, остаются в живых и даже не получают травм. Это связано с тем, что электрический ток не всегда проходит через тело насквозь, а прокладывает иногда путь по коже. Но все равно удар молнии очень опасен для здоровья. Он может привести к параличу рук и ног, остановке дыхания и сердца, может повредить мозг, вызвать нарушения зрения и ходьбы. А на тех местах, где молния вошла в тело и вышла из него, могут быть сильные ожоги.

Переживший семь молний

Рой С. Салливан, инспектор парковой охраны из американского штата Вирджиния, — мировой рекордсмен по ударам молнии. За сорок лет молния попадала в него семь раз. От ударов молнией он получал ожоги кожи и волос, молния срывала у него обувь с ног и повредила барабанную перепонку. Но смертельным ударом для него оказалась не молния: в 1983 году он покончил с собой — говорят, из‑за того, что от него ушла жена.

Если гроза застала вас в пути, самое главное — не привлекать молнию. Специалисты советуют найти ямку или впадину, сесть в ней на корточки, ступни поставить вплотную друг к другу и обхватить ноги руками. Ложиться на землю не нужно. Очень важно не приближаться к отдельно стоящим высоким деревьям, потому что, когда молния ударяет в шест или в дерево, ток может распространяться по земле вокруг этого места. И совершенно не важно, каким будет это дерево.

Особенно рискуют в грозу игроки в гольф: установлено, что в Америке каждый пятый несчастный случай, произошедший от удара молнии, происходит на полях для гольфа. Может быть, молнии не любят игроков в гольф? Вряд ли, но вот поле для гольфа — прекрасная мишень для удара молнии. На нем бывает много отдельно стоящих деревьев, укрытий без молниеотвода, флажков — все это может притягивать молнии и распространять ток. Мокрые клюшки для гольфа и раскрытые зонтики — привлекательные цели для молний.

Если в грозу вы едете на машине, можете ни о чем не волноваться. Даже если молния ударит в автомобиль, ток стечет по металлическому корпусу и не проникнет внутрь. Самолеты тоже хорошо защищены от грозы металлической обшивкой. Правда, от удара молнии могут выйти из строя электронные приборы. Кстати, то же самое может случиться и с бытовой техникой дома. Даже если на крыше установлен молниеотвод, молния может пробежаться по электропроводке. Из-за этого напряжение в проводах может скачкообразно повыситься, а это повредит чувствительные приборы. Поэтому, если в сети не установлена релейная защита, в грозу нужно отключить от розетки радио, телевизор и компьютер и отсоединить антенну от телевизора.

В палатке

На туристической палатке нет ни молниеотвода, ни металлической обшивки. Поэтому палатка в грозу — убежище ненадежное. Особенно если она одна стоит на открытом поле. Лучше поставить палатку в кемпинге или в лесу (на расстоянии трех метров от ближайшего дерева). Во время грозы в палатке нужно сесть на сухой туристический коврик и не дотрагиваться ни до ткани палатки, ни до каркасных дуг.

Есть ли польза от грозы?

Как было бы удобно, если бы энергией молнии можно было заряжать наши электроприборы. При таком напряжении — сто миллионов вольт — одной молнии хватило бы, наверное, на несколько дней работы телевизора. Но, к сожалению, грозовая энергия совершенно не годится для электроснабжения. Во-первых, ее не так‑то просто уловить, потому что своенравная молния никогда не бьет туда, куда нам надо. А во‑вторых, энергия, которая высвобождается при ударе молнии, не так велика, как мы думаем. Хотя напряжение чрезвычайно высоко, ток течет всего несколько микросекунд. Поэтому в целом получается не так уж много электричества. Подсчеты показали, что обычная молния производит всего около 25 киловатт-часов электрического тока — столько расходует один нагреватель воздуха (тепловентилятор) за 12 часов работы.

Итак, молнию нельзя использовать как источник энергии, но надо сказать, что в истории человечества она сыграла важную роль. В 1952 году студент физического факультета Чикагского университета провел знаменитый эксперимент (хотя и небесспорный с позиций современной науки), показавший, что органические вещества могут возникать из простых газов, таких как метан, аммиак и водород, если пропускать через них молнию. Предполагают, что из метана, аммиака и водорода состояла первая атмосфера нашей планеты. Поэтому молнии могли способствовать зарождению первых форм жизни на Земле четыре миллиарда лет назад.

Молния удобряет растения

Молния очень сильно нагревает воздух и поэтому производит оксиды азота — прямо как двигатель внутреннего сгорания. Правда, естественные оксиды азота гораздо полезнее искусственных. Сразу после образования их дождем смывает в почву, а там они становятся удобрением для растений.

А спустя миллиарды лет благодаря молнии наши предки, первобытные люди, приобрели очень важный и полезный опыт. Люди узнали, что огонь, полыхающий на дереве, в которое ударила молния, может приносить пользу. Если рискнуть подойти поближе и отломить от дерева небольшую горящую веточку, а потом разжечь свой собственный костер, можно замечательно согреться у огня. И мясо, которое раньше съедали сырым, оказалось гораздо вкуснее, если подержать его над пламенем. Поэтому первобытные люди старались поддерживать огонь как можно дольше. В итоге они научились сами разжигать огонь, который раньше получали от молнии.

Почему летучие мыши видят ушами?

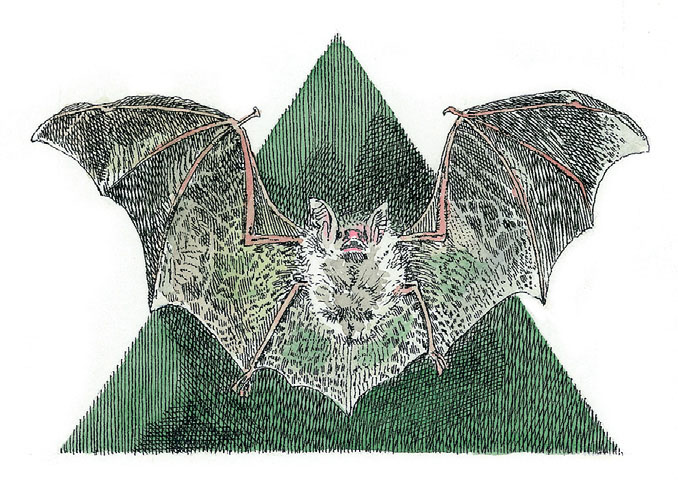

Профессор зоологии Ханс-Ульрих Шнитцлер исследует систему ультразвуковой эхолокации у летучих мышей. В Детском университете в Тюбингене он рассказал историю открытия этой необычной системы ориентирования и принцип ее работы. Как опытный специалист, он также посоветовал нам, как лучше рассказать об этом в данной главе.

Вот было бы здорово, если бы мы могли видеть ушами! Можно было бы спокойно гулять в темноте и никогда не чинить велосипедные фары... Подсунуть ночью грязные носки младшему брату в постель... Все время читать под одеялом комиксы без всякого фонарика — и не тратить батарейку. К сожалению, люди не умеют видеть ушами, им для этого нужны глаза и свет. А вот летучие мыши устроены по-другому: они могут ориентироваться в полной темноте. Из этой главы вы узнаете, как и почему они это делают. А еще мы познакомимся поближе с одной летучей мышью по имени Рик вида большая ночница.

Большая ночница кажется не такой уж большой, хотя это самый крупный вид летучих мышей, который встречается в Германии. Длина ее тела от головы до копчика — всего восемь сантиметров, не больше мобильного телефона. Больших ночниц часто можно увидеть в окрестностях церквей. Конечно, не потому что они большие любители молиться или петь церковные гимны. Просто большим ночницам нравится жить на чердаках церквей, потому что там тихо, темно и тепло — именно так, как они любят. Большие ночницы — требовательные постояльцы. Они не одобряют холод и шум. Особенно шум: они бы легко согласились с пословицей «шуму много, толку мало».

При взгляде на них сразу понимаешь, в чем дело. По сравнению с головой уши этих летучих мышей — огромные тарелки, похожие на спутниковые антенны на крыше. У большой ночницы уши гораздо больше головы. Если бы такие уши были у человека, он мог бы выступать в цирке и пугать ими львов. А для летучих мышей это вполне подходящий размер. Такие большие уши нужны им, чтобы делать с их помощью кое-что необычное: смотреть и видеть.

Конечно, летучие мыши видят ушами не так, как другие животные глазами. Летучие мыши тоже улавливают ушами звук, то есть слышат. Но слышат они гораздо лучше людей. Их удивительные уши могут расслышать самые высокие звуки, недоступные человеческому слуху, — они расположены в так называемом ультразвуковом диапазоне. Но и это еще не все. Летучие мыши могут «услышать» даже предметы, которые не издают ни звуков, ни ультразвуков. Например, стену. Или ветку дерева. Или стрекозу, присевшую на лист. Другие животные так не умеют. Уши нужны летучим мышам для того же, для чего другим животным нужны глаза, — для ориентации в пространстве. Поэтому мы все-таки можем сказать: у летучих мышей такие большие уши, чтобы лучше «видеть».

Летучие мыши «видят» и ориентируются на своей территории с помощью ушей — и это уникальный случай в животном мире. Ученым понадобилось несколько веков, чтобы в общих чертах понять, как устроено зрение летучих мышей, но до сих пор не все секреты удалось разгадать. Тем не менее многое ученым уже известно, а кое-что об этом скоро узнаете и вы.

Но первым делом мы отправимся в гости в колонию летучих мышей. Мы ведь хотим узнать, как живут летучие мыши, и удобнее всего это сделать, познакомившись с ними лично. Поэтому — в путь! Знакомьтесь, пожалуйста: большая ночница по имени Рик.

Почему мама — летучая мышь должна рожать мышонка осторожно?

Пока что уши у Рика сложены конвертиком и прижаты к голове. Он ведь еще в животе у мамы, а там не так много места, чтобы оттопыривать уши. Летом мама Рика живет в небольшой церкви вместе с другими летучими мышами — это своего рода коммунальная квартира. На просторном чердаке проживает около двухсот больших ночниц. По человеческим меркам это огромная толпа, но по меркам летучих мышей — совсем небольшая компания. В Мексике были обнаружены колонии летучих мышей, в которых проживало более миллиона особей. Но и европейские большие ночницы могут жить колониями до десяти тысяч особей. В это утро вся компания висит под потолком и спокойно дремлет. Если у тебя так много соседей на небольшой площади, жить нужно дружно. Поэтому летучие мыши в колонии ведут себя прилично. Они не кусают друг друга и не сталкивают с потолка. Конечно, иногда они тоже ссорятся и устраивают на чердаке изрядный переполох. Но быстро успокаиваются и затихают. Во всяком случае, священнику в этой церквушке чердачные жители не мешают. Наоборот, ему нравится, что каждую весну летучие мыши возвращаются к нему в церковь. «Я радуюсь всякому существу, посетившему церковь», — говорит он. Постоянная сонливость летучих мышей его не раздражает: «Главное, чтобы не засыпали мои прихожане внизу».

Мужчинам вход запрещен

У больших ночниц и многих других видов летучих мышей взрослые самцы живут отдельно от колонии и от новорожденных. За малышами следят только самки. Где в это время разгуливают самцы — неизвестно. Наверно, живут сами по себе и охотятся.

Мама Рика — летучая мышь по имени Мав — выбрала себе место на самом верху, под коньком крыши. Она повисла на старой потолочной балке, покрытой трещинами, невдалеке от подружек Каи и Лали. Здесь наверху очень тепло, а ей это и нужно. В родах она расходует много энергии, и это небезопасный процесс — ведь, рожая, мать висит под самым потолком, вниз головой! Мав должна уследить, чтобы новорожденный не свалился вниз. Высота больше пяти метров. Если малыш и выживет после такого падения, без матери он вскоре погибнет от голода в чердачных кучах помета. Несколько дней назад малыш выскользнул у ее подруги Лали. К счастью, новорожденная дочка еще висела на пуповине, и Лали быстро подтянула ее к себе. Мав хотела бы избежать таких переживаний.

Она уже больше двух часов мучается в родовых схватках. Беспокойно ползает по балке, прижимаясь к подругам, как будто хочет выдавить малыша из себя, но Рик сопротивляется. Проходит еще полчаса, и наконец он появляется на свет — лапами вперед. Как только малыш родился, мать поднимает голову и вытягивает шею вперед: она висит на потолке почти горизонтально, спиной вниз, сложив крылья лодочкой, в которую мягко падает Рик.

Мать быстро и нежно облизывает новорожденного. Мордочку и попу она вылизывает особенно тщательно: следит за чистотой всех естественных отверстий. Покончив с мытьем, она перегрызает пуповину и доедает плаценту, богатую белком, — последние пять недель Рик питался ею в материнском животе. Но теперь Рик родился, и плацента ему больше не нужна.

Он ужасно устал, но сразу после рождения пускается в трудный путь ползком по меховому животу матери, чтобы найти самое главное: сосок. Он изо всех сил впивается крошечными молочными зубами в левый сосок и присасывается крепко-накрепко. Теперь мать и дитя не разделить даже силой. Потом он засыпает. Мать оборачивает его крылом и тоже не прочь поспать. Этой летучей мыши пять лет, Рик — ее четвертый ребенок. Мав — опытная мать.

Она точно знает, что растить ребенка придется самой и отец Рика ей ничем не поможет. Она даже не знает, где он сейчас. Они встретились как-то раз прошлой осенью, мельком. У него появилось жилье в дупле, недалеко от их церкви, — холостяцкая квартира. Мав не собиралась к нему в гости, это получилось случайно — ее привлек и удержал интересный запах.

Как размножаются летучие мыши

Не все самцы летучих мышей отказываются от брачных игр. Многие пытаются привлечь самок голосом и порханием не только весной, но и осенью, когда накопят достаточно спермы. Если брачные игры самца увенчаются успехом, в жилище у него соберется до пяти самок, образовав на несколько дней небольшой гарем. Некоторые виды летучих мышей не отказываются от сексуальных отношений даже зимой, когда положено впадать в спячку. Они внедряются в чужие колонии и спариваются там со спящими самками.

Отец Рика — худой лохматый тип и, видимо, считает себя неотразимым. Он не устраивал долгих брачных игр — и, как оказалось, правильно сделал: Мав и так направилась прямиком к нему в дупло. Просто выбрала его раз и навсегда. Она влетела в дупло и повисла на потолке рядом с ним.

К сожалению, мы точно не знаем, что происходило в ту ночь. Известно только, что Мав вылетела из дупла со спермой партнера. Сперма хранилась у нее в матке всю зиму. И только с наступлением весны, когда тело Мав достаточно согрелось, внутри нее задвигалась яйцеклетка, пустилась в путь — и встретилась в матке с осенней спермой. Так был зачат Рик.

Неужели летучие мыши — наши ближайшие родственники?

Все летучие мыши рождаются, как и Рик, в укромном месте. На чердаке, в пещере, иногда — в полом стволе старого дерева. Как и людям, летучим мышам нужен кров, защищенное место, где они могут почувствовать себя в безопасности, отдохнуть, набраться сил после трудной охоты. Выбор места зависит от привычек и особенностей разных видов летучих мышей. Большинство видов предпочитают летом жить в теплом месте, а зимой — в прохладном. Поэтому ночницы осенью переезжают на новую квартиру — в пещеру без отопления.

Летучие мыши относятся к млекопитающим, к отряду рукокрылых, включающему в себя летучих мышей и крыланов. Отряд этот очень многообразен: сейчас в мире насчитывается более восьмисот видов летучих мышей и около двухсот видов крыланов. Очевидно, что в процессе эволюции рукокрылые должны были приспособиться к самым разным условиям, и отдельные их виды приспособились по-своему. Другие группы млекопитающих — хищники или копытные животные — насчитывают гораздо меньше видов, поэтому и разнообразие внутри этих групп не так велико. И только у грызунов — к которым относятся мыши, хомяки и бобры — разнообразие видов еще больше, но зато ни один вид грызунов не умеет летать.

Виды животных

Словом «вид» ученые обозначают группу животных (или растений), похожих друг на друга по важным признакам и способных к взаимному скрещиванию. Например, все люди — независимо от того, живут они в Африке или в Китае — относятся к одному виду, потому что у них могут быть общие дети. А вот хомячки и морские свинки, наоборот, относятся к разным видам, и у них не могут родиться «морские хомячки»

Летучие мыши — настоящие млекопитающие, и на эволюционном дереве они гораздо ближе к обезьянам, чем к птицам или мышам. Но этот факт был установлен лишь в 1765 году шведским натуралистом Карлом Линнеем. Линней заметил, что расположение сосков на груди летучей мыши очень похоже на расположение сосков обезьяны. Как и у обезьян, у летучих мышей рождается не много детенышей. Зато они хорошо заботятся о потомстве, и продолжительность жизни у них относительно высока. Летучие мыши некоторых видов могут доживать до тридцати лет.

А так как в Европе почти нет обезьян — только на Гибралтарской скале и в зоопарках, — то летучие мыши, вероятно, самые близкие родственники человека на нашем континенте, как бы удивительно это ни звучало. Во всяком случае, так считают очень многие ученые. Таким образом, с точки зрения биологии летучие мыши к нам ближе, чем кошки, собаки и лошади, хотя субъективно мы наверняка предпочли бы обратную ситуацию. Но предки кошек, собак и лошадей в процессе эволюции отделились от прародителей человека гораздо раньше, чем предки летучих мышей.

До сих пор не совсем ясно, каким образом миллионы лет назад некоторые млекопитающие эволюционировали в летучих животных. Можно лишь с уверенностью сказать, что крылья появились у них не в один прекрасный день, когда у какой-то самки крота родился летучий кротенок, а развивались постепенно, в течение многих поколений и многих миллионов лет. Но для восстановления полной эволюционной картины ученым еще нужно найти предшественника летучей мыши. Правда, палеонтологи обнаружили окаменевшие останки летучей мыши возрастом в пятьдесят миллионов лет в карьере Мессель неподалеку от Дюссельдорфа, но оказалось, что первобытные летучие мыши были очень похожи на современных. А хотелось бы найти такое животное, которое еще не умело летать по-настоящему, но хорошо прыгало и немного парило в воздухе.

Срединное животное

Великие ученые тоже могут ошибаться. «Летучая мышь — срединное животное между птицей и мышью», — писал в 1598 году швейцарский ученый-натуралист Конрад Геснер в своем «Бестиарии» — знаменитом зоологическом труде, описывающем все известные на тот момент виды животных. Именно поэтому, считал Геснер, это животное и можно называть «летающей мышью» — ведь по внешнему виду это и птица, и мышь. Труды Геснера по естественной истории «Historia Animalium» около ста лет считались важнейшими книгами по систематизации животных.

Вероятно, этот предок летучих мышей жил на деревьях, питался бабочками и мухами и всеми силами старался поймать как можно больше добычи. В таких условиях преимущество могли бы иметь те животные, у которых на теле уже выросло несколько перепонок. Они могли лучше перепрыгивать с ветки на ветку. Еще полезнее для них было бы охотиться в темноте, потому что ночью конкуренты спят, а в воздухе полно насекомых. У такого животного было бы мало врагов и много еды. Правда, ему еще нужно было научиться ориентироваться в кромешной тьме, то есть выработать способность распознавать предметы в отсутствие света. Для этого нужна мощная система локации.

Куда ведут пути летучих мышей?

У Рика такая система есть, хотя он еще не подозревает о своих фантастических способностях. В день своего рождения он устало висит вниз головой, уцепившись за потолочную балку под самой крышей. У летучих мышей даже новорожденные малыши висят под потолком. Они инстинктивно подыскивают удобное место и держатся за него. Им это совсем не сложно. Ступни Рика уже сейчас почти такого же размера, как у матери, и он острыми когтями вцепился в деревянную балку, сам того не замечая. Повиснуть в такой позе — рефлекс, с которым Рик ничего не смог бы поделать, если бы даже захотел. Когти на ногах сцепляются в крепкий замок, напрягать мышцы для этого не нужно.

Почему летучие мыши спят вниз головой?

Поза, в которой спят летучие мыши, кажется нам необычной. Трудно, наверное, все время висеть под потолком вниз головой? И неудобно, что кровь приливает к голове? На самом деле летучие мыши могут задать тот же самый вопрос нам. Ведь сердцу человека приходится совершать гораздо большую работу, все время перекачивая кровь снизу вверх — от ног к далекой голове. И, конечно, гораздо труднее сидеть на проводах, как птица, удерживая равновесие, — висеть намного проще. Летучим мышам висеть под потолком совсем не трудно, наоборот — так они отдыхают. Для такой позы требуется очень мало энергии, поэтому даже мертвые летучие мыши иногда не падают, а продолжают висеть.

Рику очень одиноко. Мама Мав полетела на охоту с подружками Лали и Каей — ей надо добывать пищу. Еды требуется очень много, ведь Мав должна прокормить и себя, и Рика. За ночь ей нужно съесть как минимум десять грамм насекомых — это составляет больше четверти ее собственного веса. Придется как следует поработать и поймать примерно сорок жужелиц средних размеров. Подруги пролетели восемь километров и добрались до опушки леса, где в хорошие дни можно наловить сколько угодно жужелиц и жуков.

Но сегодня прохладно — для июньской ночи, пожалуй, даже холодно — и насекомых почти нет. Мав, Лали и Кая поделили территорию и в поисках жужелиц шныряют над землей вдоль и поперек. Завидев добычу, они пикируют на нее и хватают ртом. Такая охота — дело непростое, но подруги очень упорны и ловят жуков одного за другим. Примерно через час они пускаются в обратный путь и уступают территорию другому виду — ночницам Наттерера. Этот вид обычно охотится в сумерках, и сейчас для него уже темновато, но голод заставляет их вылететь на охоту. Ночницы Наттерера тоже умеют хватать добычу на лету. Они ловят мух и мелких бабочек хвостовой перепонкой, как сачком, и поедают еще живых насекомых из сачка. Вся добыча поглощается на лету, а несъедобные части — например крылья бабочек — охотники по дороге выбрасывают.

Обратно подружки летят хорошо известным путем: несколько километров вдоль леса, потом направо, мимо живой изгороди, над небольшой аллеей кустарников. Они пролетают маршрут на большой скорости, ведь нужно как можно скорее попасть домой, к голодным детям. По дороге они иногда встречают других летучих мышей. Большинство — такие же ночницы, как они сами, из той же колонии на чердаке.

На своей территории многие летучие мыши для скорости летают одними и теми же маршрутами, как эти подружки. У них отличная пространственная память, поэтому они хорошо помнят, что, например, живая изгородь должна остаться справа и нужно облететь фонарный столб. Воздушные маршруты очень важны для летучих мышей, они летают ими на протяжении многих лет и передают эту информацию из поколения в поколение. Осваивая маршрут, молодые особи летят вслед за взрослыми и запоминают дорогу во всех деталях.

Выучив маршрут наизусть, животные больше не следят за дорогой или следят не очень внимательно. Существуют данные, что летучие мыши, например, облетают то место, где раньше стояло дерево, еще долгое время после того, как дерево срубили, или налетают на новое препятствие, помещенное у них на маршруте. В Индии зоологи провели такой эксперимент: окольцевали летучих мышей, живших в храме, перенесли на расстояние ста метров и выпустили на свободу. Прошло две недели, пока животные снова добрались до родного жилища. Видимо, у системы локации летучих мышей тоже есть свои недостатки.

Как летать на перепонках?

Летучие мыши отлично умеют летать, хотя у них и нет перьев. Они летают на крыльях из кожи, как крылатые ящеры — птерозавры. Эта кожа — перепонки на руках и ногах, во сне такие крылья плотно прилегают к телу. Но если животное широко расставит передние конечности, получится большая несущая плоскость, т. е. крыло, которое может создать подъемную силу, достаточную для перелетов. Тонкая крыловидная кожа натягивается в основном между пальцев, а пальцы рук у летучих мышей необыкновенно длинные по сравнению с нашими. Если бы у человека были на руках такие длинные пальцы, мы могли бы почесать большой палец ноги, даже не наклоняясь.

Крылья летучих мышей состоят из живой ткани. Они очень тонкие и пронизаны мелкими мышцами, нервами и кровеносными сосудами. Поэтому, если летучая мышь поранит крыло, оно довольно быстро заживёт. Небольшая ранка в крыле затянется через несколько дней. А вот перья птиц — это мертвая ткань, она по своему составу ближе к нашим ногтям, чем к крыльям летучих мышей. В ней содержится то же вещество, которое присутствует в ногтях и в ороговевшей части кожи.

Летучие мыши на крыльях-перепонках — искусные пилоты. Разные виды летучих мышей владеют разными фигурами пилотажа: одни умеют пикировать, другие носятся зигзагами, третьи даже кувыркаются в воздухе. Кроме того, они развивают сравнительно большую скорость, некоторые виды — более двадцати километров в час. Это скорость небольшого мопеда. Летучие мыши не так выносливы в полете, как птицы, но при желании и они могут преодолевать очень большие расстояния. Существуют виды, легко пролетающие от ста до двухсот километров, бывают даже перелетные виды летучих мышей, которые на зиму перебираются в более южные края, как птицы. Считается, что летучие мыши могут даже перелететь океан. Дело в том, что первые летучие мыши на Земле обитали в Европе, Африке и Азии. Сейчас они живут по всему миру, следовательно, однажды им пришлось перелететь Атлантику — правда, скорее всего, по дороге они много раз приземлялись на островах.

Взлет и посадка

Самое простое — это взлет в пещере: летучая мышь просто разжимает когти, падает в воздух и летит в нужном направлении. Труднее бывает взлететь, находясь на земле. Приходится высоко подпрыгивать, чтобы расправить крылья. Особенно неудобно взлетать с ровной гладкой поверхности. Существуют виды, для которых это непреодолимая трудность. Чтобы совершить посадку под потолком, многие виды кувыркаются в воздухе и тормозят крыльями, но некоторые с лету ложатся животом на ветку, цепляются и повисают вниз головой.

Как летучие мыши ориентируются при перелетах на дальние расстояния, пока до конца не изучено. Мы уже упоминали, что эти животные видят ушами и ориентируются с помощью ультразвука. Но ультразвуковые волны довольно быстро затухают, и на далеких расстояниях пользы от них немного. Поэтому зоологи предполагают, что во время дальних перелетов летучие мыши полагаются на память и зрение. Правда, с высоты им видно не очень много — маленькие глазки-пуговки передают сероватую размытую картинку, примерно такую, как показывает старый черно-белый телевизор. Но этого достаточно, чтобы отличить лес от водной глади.

Как сказать «ням-ням» при помощи ультразвука?

Теперь Рику уже пять дней. У него открылись глаза, он сильно вырос и постоянно хочет есть. Мав и подруги охотятся не покладая крыльев, чтобы накормить детей. Как только первая мать появляется в окошке церкви, малыши начинают нетерпеливо скулить, и матери торопливо протискиваются к своим детям сквозь толпу других малышей. Не так-то легко найти своего ребенка среди оравы кричащих младенцев, но Мав издалека узнает Рика по его крику. И, конечно, по запаху. Как все младенцы, он прекрасно пахнет, и вкус у него тоже замечательный — Мав готова нюхать и вылизывать его без конца. Большая удача для Рика, что мать без устали вылизывает его, потому что в их колонии живет огромное количество паразитов. Клещи, мушки и даже клопы — все не прочь напасть на маленьких слабых детенышей. Мав избавляет сына от этих страшных мучителей.

Руками не трогать!

Если вы найдете на улице раненую летучую мышь, ни в коем случае не трогайте ее руками. Даже в ослабленном состоянии животное будет защищаться и кусаться, а от укусов может развиться тяжелое воспаление. Летучую мышь можно осторожно подхватить веником или толстыми перчатками и посадить в большую коробку. Коробка должна прочно закрываться, в ней нужно проделать дырочки для вентиляции и положить внутрь мягкие тряпки. Важно отнести летучую мышь к специалисту — зоологу или ветеринару. Кроме того, нужно хорошо запомнить место, где вы ее нашли.

В начале июля наконец устанавливается ясная погода. В лесу полно насекомых, матери едят досыта, и у них много молока, так что дети быстро растут. Через две недели у Рика вырастает первая шерсть. Крылья тоже подросли. Рик то и дело расправляет перепонки и хвастается ими перед друзьями.

Как бы ему хотелось уже сейчас полетать по чердаку, но страшно отпустить балку и полететь — пока Рик на это не решается.

Он еще не заметил, что умеет испускать ультразвуковые сигналы. Все, что он до сих пор говорил («Ма-а-а-ама!», «Есть хочу!»), произносилось в том диапазоне, который человеческое ухо воспринимает как высокий звук, а ухо летучей мыши — как низкий. Но сейчас, в двухнедельном возрасте, в его голосе появляются все более высокие звуки. Человеку они уже не слышны. Голосовые связки в гортани Рика способны вибрировать чрезвычайно быстро и создавать звуки с частотой более тридцати тысяч герц. А его уши способны их слышать.

Звук в диапазоне выше двадцати тысяч герц находится за пределами человеческого восприятия и называется «ультразвук». Чтобы издавать такие звуки, голосовые связки Рика должны колебаться как минимум двадцать тысяч раз в секунду. И они прекрасно с этим справляются. Но зачем летучим мышам звуки с таким количеством колебаний?

Почему летучие мыши не кричат попросту «ау»?

Специфические звуки — основа уникальной способности летучих мышей «видеть» ушами. Дело в том, что они не только прислушиваются к шумам в окружающем мире, но и сами их производят. Летучие мыши регулярно издают ультразвук и слушают его отражение — эхо.

Человек тоже может услышать эхо собственного голоса. Находясь в ущелье или перед большой скалой, можно крикнуть «ау!», и скала ответит эхом. Но если перед вами дерево и вы крикнете «ау!», то дерево не ответит. Эха не возникнет, потому что голос человека слишком низок. Вот ультразвук летучей мыши — другое дело. Звуки такой высокой частоты вызывают эхо, даже наталкиваясь на сравнительно маленькое препятствие, например бабочку. В науке этот принцип, в совершенстве освоенный летучей мышью, называется «эхолокация».

В полете летучая мышь постоянно испускает ультразвуковые сигналы. Они отражаются от деревьев, стен и насекомых и возвращаются к животному. В процессе звуки немного изменяются, так же как эхо чуть искажает голос. Уши летучих мышей такие большие, что животные отлично воспринимают и анализируют все ультразвуковые сигналы. Откуда доносится звук: справа или слева? Куст это или дерево? Если дерево — то лиственное или хвойное? Всю эту информацию мозг летучей мыши получает из ответного ультразвукового сигнала. Некоторые виды даже могут определить, что за вкусное насекомое летит перед ними — комар или бабочка, и как оно движется — скорее по диагонали вправо назад или влево вперед.

Человек и представить себе не может, как и что слышат летучие мыши. Это совершенно другие слуховые впечатления, непривычные нам. Ведь летучие мыши не только постоянно слышат эхо собственных сигналов. Они слышат и сами сигналы, и сигналы других летучих мышей.

Эхолокация для слепых?

Если эхолокация так хорошо работает у летучих мышей, нельзя ли ее использовать, чтобы помочь слепым людям ориентироваться в пространстве? Теоретически это возможно, и первые практические эксперименты даже были проведены. С помощью специального прибора ультразвуки преобразовывались в звуки нормального диапазона — чтобы слышать их обычным ухом. Но, к сожалению, большинству оказалось трудно анализировать эти дополнительные сигналы. За много лет люди привыкли ориентироваться по обычным звукам окружающего мира, прислушиваться к машинам, пешеходам, голосам. Новые отраженные сигналы перегружают их слух и только больше запутывают.

Крошечный мозг летучей мыши сортирует и анализирует все это многообразие. Самая простая ситуация для него — полет на большой высоте, вдали от препятствий. Здесь животные издают мало сигналов и получают мало ответов. Но как быть, когда летучая мышь охотится в лесу, вынуждена часто издавать сигналы и воспринимать эхо от каждого листа на деревьях? Как тут не запутаться в изобилии звуков и сохранить четкое видение — или все же «слышание» — ситуации? А главное: как выделить в неразберихе самый нужный сигнал — эхо от насекомого?

Зоологи, исследующие летучих мышей, уже выяснили, что эти животные умеют издавать самые разные сигналы в зависимости от окружающей обстановки. Например, звуки, чрезвычайно высокие в начале и с резким падением частоты в конце. Крики могут быть протяжными или короткими. Животные могут делать относительно долгие паузы между звуками или издавать их один за другим. Например, в погоне за насекомым по мере приближения к добыче они издают звуки всё чаще. Можно сравнить это с миганием фонарика, если быстро включать и выключать его. Чем чаще вы включаете фонарик в темном помещении, тем лучше видите, куда крадется старший брат, который только что стащил ваше пирожное. Поэтому перед тем как схватить насекомое, летучая мышь издает особенно много коротких звуков — до двухсот сигналов в секунду. И наоборот, когда летучая мышь летит в свободном пространстве, она издает нечастые, но долгие сигналы, от пяти до двадцати раз в секунду, и ждет, с какой стороны придет эхо.

Зоологи установили, что летучие мыши могут обнаружить даже насекомых, ползающих по листьям. Сначала они должны прислушаться своими гигантскими ушами к обычным звукам. Услышав шуршание ножек по листу или тонкое жужжание, они направятся к жуку, посылая ультразвуковые сигналы, и схватят его.

Не так просто было выяснить эти факты о летучих мышах. Многие ученые годами ломали голову, как животным удается ловить добычу в кромешной тьме. Приблизиться к разгадке этой тайны удалось итальянскому натуралисту Ладзаро Спалланцани. В 1793 году он провел эксперимент, запустив летучих мышей в темное помещение, через которое протянул проволоку в разных направлениях. К каждой проволоке он прикрепил маленький колокольчик. Как он и ожидал, животные облетали проволоку, не задевая ее, так что ни один колокольчик даже не звякнул. Тогда Спалланцани завязал летучим мышам глаза и снова запустил в помещение. На этот раз он ожидал звона, но мыши снова летали в полной тишине. Очевидно, глаза им для полета не требовались. И только когда Спалланцани заткнул мышам уши, начался порядочный трезвон. Без помощи ушей животные не могли облетать препятствия, то есть их система локации была основана на слухе. Правда, для Спалланцани так и осталось загадкой, как летучие мыши слышали проволоку.

Биолога, разгадавшего, как «работают» уши летучих мышей, звали Дональд Гриффин. В 1938 году он зашел в гости к коллеге-физику и принес с собой клетку с летучими мышами. Он собирался выяснить, как устроены сигналы летучих мышей в слышимом диапазоне. Случайно записывающий прибор его коллеги был настроен и на более высокие звуки — на ультразвук. Оба исследователя только диву давались, как много звуков издают летучие мыши, в то время как сами они при этом совсем ничего не слышали. Так загадка и разрешилась. Летучие мыши ориентируются с помощью эхолокации, то есть «видят» ушами.

Прибор для обнаружения летучих мышей, или бэт-детектор

Человеческое ухо не может расслышать ультразвуки летучих мышей, но с помощью специальных приборов можно преобразовать их сигналы в звуки слышимого диапазона. Эти приборы — детекторы по обнаружению летучих мышей, или бэт-детекторы — принимают ультразвук и понижают его частоту до уровня, воспринимаемого человеком. Если однажды вы окажетесь на территории, где охотятся летучие мыши, и включите такой детектор, вы удивитесь, какой шум стоит во время этой охоты — а нам—то она кажется беззвучной.

Долго ли учиться кувыркам в воздухе?

Ученые потратили столько времени и сил на разгадку тех фокусов, которые Рик умеет делать от рождения! Вот уже две недели он чувствует, что подходит время первого полета. И вот наконец он подтянулся на свободное место, немного выждал, а потом отпустил балку и упал с высоты. И произошло чудо — крылья тут же расправились и легко понесли его к балке на другой стороне чердака, где он так же легко приземлился, сделав полкувырка в воздухе. Все получилось так просто, что он тут же попробовал полетать еще — и снова все прошло прекрасно!

Первый полет немного утомил Рика. Он провел день на своем старом месте и с аппетитом сосал материнское молоко. Рик отдыхал целый день. А ночью наконец настал долгожданный момент: большая ночница Рик отправился в первый полет на улицу. Он вылетел совсем один, без матери. Услышал несколько других молодых ночниц и понесся за ними, сразу же нашел выход — окно, сделал пару кругов у церкви и вернулся домой.

Летучие мыши в опасности

В Европе встречается тридцать видов летучих мышей, но многие из них находятся под угрозой исчезновения. В сельском хозяйстве насекомых уничтожают пестицидами, и летучим мышам часто не хватает корма. Кроме того, пестициды — например ДДТ — остаются в насекомых и таким образом попадают в организм летучих мышей, постепенно отравляя животных. Люди осушают влажные районы, в которых водилось много насекомых, застраивают территории, на которых располагались жилища летучих мышей, или сносят здания, в которых обитали их колонии, — все это плохо сказывается на их жизни. В результате в семидесятые годы численность летучих мышей сократилась в пятьдесят раз. Многие их виды уже вымерли.

Как здорово! Рик почувствовал, что он уже вырос, стал по-настоящему большой ночницей и скоро улетит от матери. Еще пару недель он будет возвращаться к ней днем, за вкусным молоком и материнской заботой. Он еще не набрался опыта, чтобы наловить себе достаточно насекомых. Но с каждой вылазкой добычи у него становится больше.

Теперь до конца лета Рику нужно усердно охотиться и поедать насекомых, чтобы пережить свою первую зиму. Инстинкт подсказывает ему, как важно подготовиться к этому незнакомому холодному времени. Когда наступила пора впадать в зимнюю спячку, тоже подсказал ему инстинкт. Рик подыскал себе укромное, прохладное место в пещере неподалеку и переехал в нее вместе с двумя приятелями. Втроем они повисли на потолке и почувствовали, как подступила непривычная парализующая сонливость.

Они не знают, что с ними происходит, но не боятся нового состояния. Тело Рика постепенно остывает, сердце уже бьется медленно — один удар в минуту. Желудок перестает переваривать пищу. Рик засыпает, и это самый глубокий сон во всей его жизни. Он безжизненно висит на потолке небольшой пещеры. Зимняя спячка для него — единственная возможность пережить зиму. В холодные месяцы, в отсутствие мух и комаров, он не сможет добыть достаточно корма. Если разбудить Рика сейчас, он, скорее всего, быстро умрет. Но он выбрал неплохое убежище. Так что теперь он проснется только весной и проживет еще долгую счастливую жизнь летучей мыши. Летом будет целыми днями дремать, а ночью охотиться. Осенью соберет вокруг себя небольшой гарем и будет вволю спариваться с самками. Но, как и его отец, Рик так и не познакомится со своими детьми.