«До начала зверей». Главы из книги

Часть I. Заря истории

Саблезубая

253 миллиона лет назад

Северо-восточное побережье Пангеи

Территория современной России, Пермский край

Из-под упавшего ствола татарины, стройного дерева с вытянутыми каплевидными листьями, высунулась голова, отдаленно смахивающая на собачью, только с клыками под стать тигру, и с недюжинным интересом уставилась на кучу гниющей растительности, сваленной по центру небольшой прогалины. Большие золотистые глаза внимательно осматривали небрежно собранные в груду хвощи, папоротники и кусочки коры, формирующие массивный, почти в метр высотой холмик, под которым — о, да, это чувствовалось даже сквозь неизбежный прелый запах! — скрывались готовые вот-вот проклюнуться яйца. Огромные, покрытые белесой скорлупой, каждое — целый обед на полдня вперед, а уж их вкус не мог оставить равнодушным ни одного плотоядного! Однако, несмотря на столь явный соблазн, православлевия все еще медлила, и длинные вибриссы на кончике ее морды нервно подрагивали, отвечая на терпкий душок, плотным облаком держащийся над поляной — запах, от источника которого любое животное в этих краях предпочло бы держаться подальше.

«Яйца — опасность, яйца — опасность, яйца — опасность», — если бы мысли православлевии можно было перевести на человеческий язык, они звучали бы примерно так, заставляя животное то захлебываться слюной, то испуганно горбить спину, будто наяву видя пильчатые зубы и бездонную глотку, в которую она без труда провалилась бы целиком! До этого, все те дни, что прошли с момента обнаружения кладки, зловещая родительница неизбежно оказывалась где-то поблизости, так что проблема выбора и не вставала — чувство голода еще можно перетерпеть, а вот жить со сломанной шеей как-то очень затруднительно — но сегодня, увидев, что бдительная охранница наконец-то оставила свой пост, православлевия аж задрожала в предвкушении.

Опасность! Но яйца...

Опасность. Яйца. Опасность...

Яйца! — и, решившись, маленькая воровка все-таки выскочила из своего укрытия, подпрыгивающей рысцой устремившись навстречу сытной кормежке. Слежавшиеся листья, за время инкубации превратившиеся в мягкую массу, так и полетели из-под быстро мелькающих лап, пока православлевия, точно землеройная машина, буквально погружалась в толстый слой размякшей растительности, уже совсем одурев от щекочущего ноздри запаха.

А потому и не вовремя заметив, что у нее на поляне появилась компания.

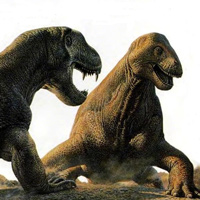

Осознание пришло лишь несколькими секундами позже, когда, будто опомнившись, охотница до чужих яиц резко выдернула голову из внушительных размеров ямы и бросилась к убежищу под поваленным деревом — скорее, скорее, там точно не достанет!.. И, возможно, заметь она угрозу хотя бы парой секунд раньше — спаслась бы, ибо преследовавшая ее зверюга вовсе не была предназначена для продолжительного спринта... но в тот день православлевии колоссально не повезло, и ее настигли первым же стремительным рывком. Хрустнули кости, и, мотнув тяжеленной головой, самка иностранцевии — существа, смахивающего на православлевию, только размером с хорошо откормленного амурского тигра — швырнула уже мертвую нарушительницу спокойствия на землю, одним укусом едва не разорвав ее пополам.

Несмотря на внешнее сходство, эти животные не являлись близкой родней — во всяком случае, не более близкой, чем тигр и гиена, так что, если православлевии испугался бы разве что ребенок, от вида иностранцевии и самому невозмутимому любителю ужастиков могло сделаться дурно! Полуметровый череп этого животного, вооруженный пятнадцатисантиметровыми клыками (в два раза длиннее тигриных!), внушал ужас одним своим видом, а уж когда владелица сего арсенала, бросаясь в атаку, разевала пасть чуть ли не на девяносто градусов, не проникался зрелищем разве что очень крупный (или очень глупый) противник. Не один взрослый скутозавр — здоровый, с быка, местный парейазавр, покрытый множеством костяных щитков — уходил из этой пасти с глубокими ранами, обильно истекая кровью, после чего еще несколько часов шатался по мелководью под неусыпным надзором иностранцевии, пока не падал без сил... так что, можно сказать, православлевии еще повезло — разъяренная мать неродившихся детенышей, доведенная продолжительной голодовкой до состояния крайнего раздражения, прикончила ее в мгновение ока, после чего, подобрав неподвижную тушку, поволокла ближе к гнезду, дабы перекусить, не выпуская из виду своей драгоценной кладки.

В другое, более кормное время, она могла бы без лишних сожалений бросить эту мелочь на поживу падальщикам, отправившись искать достойную себя добычу, но сейчас, на исходе третьего месяца дежурства, когда лишь визиты к водопою вынуждали ее оставлять гнездо без присмотра, в дело годилась любая крошка, а два глотка еще теплого мяса все же были лучшей альтернативой сосущей пустоте в желудке. К тому же, в это время, когда до момента проклевывания яиц оставалось два-три дня, для матери наступал самый опасный период ее бдения: силы истощеного организма были уже на исходе, а потерять выводок сейчас, после всех затраченных на него усилий, было бы ужасающе неприятно! Пусть в этом огромном теле таилась упорная и выносливая хищница, ее ресурсы все же были не беспредельны, и если раньше, отгоняя мелких падальщиков, иностранцевия могла себе позволить даже пробежать за ними следом пару метров, раскачивая головой и извиваясь всем своим длинным телом, то теперь чаще всего ограничивалась молчаливой демонстрацией зубов, едва приподнимаясь над утоптанной лежанкой. Как ни странно, действовало — во всяком случае, случайно набредший на гнездо аннатерапсид — рыбоядный родич пристерогната, чем-то напоминавший гигантскую выдру — проникся до глубины души, тут же исчезнув в зарослях, а появившаяся с неделю назад парочка фортунодонов — некрупных дицинодонтов размером с поросенка, таких же бочкообразных и короткохвостых — едва не сбила друг друга с ног, когда задремавшая в тенечке иностранцевия будто выросла из молодой поросли хвощей!

Вот с другой самкой иностранцевии, появившейся на ее территории в поисках места для своей кладки, договориться оказалось куда труднее — желая обеспечить своим детенышам наилучшие условия, пришелица не погнушалась бы разрушить чужое гнездо, так что, едва заметив ее, хозяйка тут же, без предисловий, направилась навстречу. Будущая мать была слаба, к тому же, она уступала конкурентке в размерах, но и последняя была на диво тоща и, вдобавок, не так давно лишилась правого верхнего клыка, еще не успевшего вырасти заново, так что соперницы решили не лезть на рожон и ограничились получасовым «представлением», в процессе которого обе демонстрировали друг другу способность широко разевать пасть, наполняя воздух булькающим шипением. По результатам соревнования старшая самка оказалась в проигрыше и была вынуждена удалиться, отправившись выше по течению реки, где, быть может, еще оставались незанятые участки; впрочем, владелица гнезда не успокоилась, пока запах претендентки не развеяло набежавшим ветром, и лишь потом, опустив вздыбленные щетинки на спине, она устало вернулась на свое место.

Самка ждала. Спокойно, если не сказать — флегматично, прогоняя через легкие кислород и внимательно осматривая плотные заросли хвощей — ни одно существо, маленькое или большое, не ускользнуло бы от взора этих янтарно-желтых глаз. О чем она думала? Сложно сказать: вполне вероятно, простейшие мысли, больше похожие на поток бессвязных ощущений, текли сквозь ее голову непрерывным потоком, отражая мельчайшие изменения в окружающей обстановке, хотя, кто знает — быть может, эту огромную голову посещали смутные воспоминания? Потерянные, похороненные в прошлом осколки ее давным-давно забытого детства?..

...Она появилась на свет во влажной теплой тьме, и инстинкт тут же приказал: рви! — заставив крошечное существо, только что открывшее глаза, немедленно обрушиться на кожистые стенки своей темницы. Где-то тут, совсем рядом, попискивали и прорывали путь наружу другие похожие существа — она обоняла их запах, как ощущала и множество других странных ароматов: тяжелый душок прелой растительности, сладковатый — только что переломанных стеблей хвоща, тепло-приятный — раздавленной скорлупы в непросохших пленочках... а еще — какой-то странный, тревожный запах, пробивающийся сквозь все остальные, запах, который должен был быть совершенно другим, запах, которого не должно было здесь быть! Этот запах был «не наш», и посему вызывал иррациональное чувство беспокойства, желание убежать как можно дальше и спрятаться там, где тебя не найдут... однако, для того, чтобы это сделать, иностранцевии сперва следовало оказаться снаружи, миновав последнюю преграду между ней и внешним миром, так что крохотная хищница с завидным упорством начала пробиваться сквозь толстый слой наваленного на гнездо гниющего растительного мусора...

Даже не вздрогнув, когда копошившегося рядом с ней детеныша внезапно схватили огромные челюсти, размером, наверное, с половину мира, и утащили куда-то прочь, впустив вместо себя разреженный солнечный свет — ай, как больно! Привыкшие к полной темноте глазки тут же откликнулись резью, и самочка невольно замотала головой, пытаясь избавиться от неприятного ощущения, хотя слишком рассиживаться на одном месте все равно не стала — «голос» инстинкта звал ее дальше, по открывшемуся после страшного чужака туннелю, в который она нырнула с безграничной отвагой неведения, изо всех сил работая когтистыми лапками. Она не знала, кто убил ее брата — чужой запах безликим образом запечатлелся в ее памяти, окрашенный во все оттенки страха — как и не подозревала, что только что подвергла свою собственную жизнь огромной опасности, ведь неведомый убийца в любой момент мог снова сунуть морду в выкопанную яму, и тогда ужасные челюсти без труда нашли бы беспомощную жертву! Но — удача благоволит храбрым, и маленькая самочка успела добраться до поверхности и скатиться по пологому склону разоренного гнезда до того, как ее обнаружили, после чего со всей возможной скоростью она устремилась к краю прогалины, под защиту густо растущих папоротников.

Она не оглядывалась назад, не дожидалась других детенышей, не задавалась вопросом об их судьбе — такие мысли просто не помещались в ее примитивном мозгу, озабоченном лишь собственным благополучием. Все прочие представители ее вида были либо источником угрозы, либо соперниками, либо потенциальной добычей, и этот расклад сохранялся с самого рождения до самой смерти — исключая происходящие раз в два-три года брачные ухаживания, все остальное время самка иностранцевии жила одна, полагалась только на себя и заботилась об одной лишь себе. Даже собственные детеныши, пока еще покоящиеся в яйцах, могли рассчитывать всего на несколько часов, в течение которых она не будет воспринимать их в качестве добычи — вполне достаточное время, чтобы убраться от места расположения гнезда как можно дальше и начать осваивать будущие охотничьи угодья. У самой самки, покинувшей скорлупу семь лет назад, в свое время не было даже этой призрачной защиты, даруемой запахом крупного хищника — ее мать исчезла за несколько дней до появления потомства, то ли бросив кладку по каким-то своим причинам, то ли расставшись с самой жизнью, поэтому новорожденная малышка вынуждена была опираться исключительно на собственное проворство и инстинкты, которые, стимулированные видом какой-то темной дырки под кучей бурелома, немедленно подсказали, что это — надежное убежище.

Вот только, к сожалению, инстинкты были вовсе не непогрешимы. И сунувшаяся в чужую нору иностранцевия невольно замерла на месте, услышав негромкие угрожающие звуки и заметив вспыхнувшие впереди зеленые овалы зрачков.

Тут, должно быть, следует отметить, что взрослые иностранцевии были практически глухи — их толстые кости лучше всего проводили звук в плотной среде, такой, как вода, и на суше самые грозные хищники своей экосистемы воспринимали только самые низкие, громкие звуки (исключение составляли колебания почвы, создаваемые при ходьбе крупными животными — эти «звуки» иностранцевии могли улавливать, положив нижнюю челюсть на землю). Следовательно, попытайся малютка двиния, как ни смешно это звучит, напугать взрослую иностранцевию, у нее бы ничего не вышло — великанша бы даже не заметила ее потуг! — но вот молодая особь, пока что не нарастившая массивного скелета, угрожающий звук более-менее разобрала, что вынудило ее, остановившись, в сомнениях затоптаться на месте.

Пусть и в очень нежном возрасте, иностранцевия уже немногим уступала двинии, которая была ростом с котенка, а вытянутое рыльце любительницы насекомых уж явно не могло поспорить с еще очень короткими, но внушительными клыками будущей убийцы скутозавров! Впрочем, эта конкретная двиния была не из робких — вздыбив темно-коричневую шерсть, она издавала резкие отрывистые щелчки, а ее острые зубки блестели в рассеянном свете, намекая, что делать еще один шаг в чужое логово совершенно не обязательно! Причину же ее невероятной храбрости можно было разглядеть лишь при большой удаче — когда, переступая задними лапами, будущая мать на мгновение приоткрывала два крошечных яйца, спрятанных под теплым брюхом, и, в отличие от невесть где сгинувшей матери новорожденной иностранцевии, эта самка свое потомство готова была защищать до последнего!

Двиния не была млекопитающим, и даже не стояла в той же эволюционной цепочке, что, в конце концов, привела к появлению первых зверей, но она демонстрировала многие из характерных для этого класса черт, в том числе — инстинкт защиты потомства, поэтому, когда новорожденная иностранцевия, помедлив, все же осторожно сунулась внутрь норки, ужасное меховое существо бросилось на нее, как ураган, вцепившись в кончик морды! Этого только что выбравшаяся из яйца малютка уже не вынесла — в тот момент двиния показалась ей гораздо страшнее монстра, разорившего гнездо, ведь монстр сожрал только ее брата, а эта кошмарная бестия набросилась уже на нее! — так что отчаянно замотала головой, силясь стряхнуть мохнатую «пиявку», а как только это ей удалось, с хриплым визгом помчалась прочь, роняя крошечные капельки крови.

...Лишь ближе к закату ей, обессиленной после первого дня самостоятельной жизни, удалось найти более-менее надежную щель под вывороченным пнем, куда она и забилась, дрожа и облизывая мордочку, как для того, чтобы приглушить нытье в ранках, так и собирая последние крошки от первой в жизни «добычи» — длиннющей многоножки, не успевшей вовремя уйти с дороги подрастающей охотницы. Шершавые чешуйки панциря и остроконечные лапки неприятно царапали пищевод, но все это была еда, не лучше и не хуже, чем любая другая, поэтому юная самка, уже научившаяся типичной для своего вида непривередливости, как следует очистила мордочку и, подгребя под себя сухие листья, улеглась на них, свернувшись полукольцом и зажмурив зеленые глаза...

...чтобы почти тут же открыть их и неторопливо перевалиться на другой, еще не отлежанный бок. Да, путь ее, как верховной хищницы, начинался весьма странным образом, и первые месяцы после рождения ей приходилось довольствоваться всем, что на зуб попадало, конкурируя за эти «сласти» с множеством других любителей насекомых, заселивших речные берега. Не раз она оказывалась на волосок от гибели, но всегда выживала, и каждый отвоеванный у судьбы день приближал ее к тому моменту, когда больше не надо будет бояться любого раздавшегося поблизости шороха, когда надвигающаяся глухота фактически вырвет ее из мира влажного воздуха и тысячи шелестов и шорохов, дабы перенести в новый, где грузное тело уже не будет обузой для коротких лап, где вздернутые вверх глаза и ноздри помогут незаметно подкрадываться к любой добыче, а тяжелые колебания воды и, что важнее, далеко разносимые течением частицы запахов помогут с успехом обнаруживать любую добычу, от толкающихся на мелководье скутозавров, в очередной раз не поделивших особо богатый водорослями участок «пастбища», до неосторожного дицинодонта, решившего столь неблагоразумно пересечь открытую воду.

За эти долгие семь лет, что отделяли ее от того сумасшедшего дня на рассвете жизни, она проделала длинный путь, а вот в этом году и сама в первый раз решила отложить яйца. Ее никто никогда не учил, как это делается, и сама она не видела доселе ни одного целого гнезда, однако те же инстинкты, что побудили ее искать дорогу наверх и спасаться бегством в папоротниках, те же смутные «голоса», подсказавшие, как сломать шею первому дицинодонту и как принять ухаживания приглянувшегося ей молодого самца, не подвели и на этот раз, так что можно было не сомневаться: в положенный срок малыши выберутся на поверхность, после чего, не оглядываясь, столь же стремительно покинут ее жизнь, а сама она, голодная и раздраженная, отправится к реке, дабы в том приятном заливчике отдохнуть от тягот родительских забот, заодно внимательно «прислушиваясь» к изменениям в течении воды: не идет ли добыча, не назревает ли в скором времени сытная кормежка?..

Пройдут миллионы лет, и те же самые инстинкты заставят дальнюю родню этой саблезубой зверюги ревностно беречь свою кладку, а потом еще и выкармливать новорожденных детенышей, слепых и беспомощных, не способных и пары дней протянуть без родительского внимания.

Эти же инстинкты послужат основой для зарождающегося живорождения и вскармливания молоком, станут толчком для первой совместной возни играющих малышей, отправят на первую учебную охоту, помогут в первой совместной вылазке с родителями... Эти инстинкты будут служить им еще очень долго. О них будут забывать, их будут не вспоминать — ну и пусть. Ведь от этого они никуда не денутся.

Так что улыбайся, странное голокожее создание, нежно прижимающее к себе своего ребенка или яростно бросающееся на его защиту.

Улыбайся...

И скажи спасибо своим предкам, за то, что показали тебе, сколь много стоит эта твоя беззаботная улыбка.

Часть II. Восставшие из пепла

Край мира

245 миллионов лет назад

Южная часть Пангеи

Территория современной Антарктиды, Трансантарктические горы

Еще совсем недавно эта земля была покрыта ледниковым щитом, и, как и в наши дни, на ее просторах властвовали лишь холод и безжалостные ветра, несущие погибель всему живому — однако время шло, и глобальное потепление растопило лед, а движение Пангеи на север выволокло будущую Антарктиду чуть ближе к экватору, создав все условия для обустройства настоящего заповедника жизни, выпестованного теплым климатом и обилием влаги. Тем не менее, близость к Южному полюсу делает свое дело, и хотя сейчас, в раннем триасе, наступление долгой полярной ночи скорее во благо, чем во вред, живым существам приходится как-то приспосабливаться к резкой смене освещения — а потому внимательные глаза взрослого циногната в бледном сиянии луны вспыхивают парой ярко-зеленых огоньков, когда хищник широко зевает, демонстрируя длинные острые клыки и вывалив широкий язык.

Его название означает ‘собачья челюсть’, и именно на гигантского безухого пса этот хищный цинодонт похож больше всего. Правда, череп у него вдвое больше, чем у самого крупного волка, да и длина тела не подкачала — самые рослые особи этого вида были размером со среднего льва, хотя из-за длинной морды они скорее смотрелись не большими, а головастыми, в этом смысле больше походя на крокодила, чем на млекопитающее. Тем не менее, рептилиям этот зверь не больший родич, чем мы — курицам, и более внимательный осмотр выявляет характерные черты поздних синапсид: жесткие усы на кончике морды и сравнительно короткий, но уже довольно густой мех, покрывающий большую часть туловища — адаптация к жизни в сумрачном полярном мире, где целых шесть месяцев солнце лишь слегка приподнимается над горизонтом, будто дразня оставшиеся без его живительного света растения.

Лесу в это время приходится нелегко — косых солнечных лучей хватает лишь высоким деревьям, тогда как раскинувшиеся под ними папоротниковые заросли остаются в вечной тени и большей частью увядают, надеясь таким образом переждать неблагоприятное время. Естественно, это отнюдь не радует многих травоядных, большинство из которых весьма посредственно лазят по деревьям, так что с наступлением осени они отступают на север, где жарче и суше, но еды все-таки больше. Парадокс: если многие нынешние хищники вынужденно сбиваются в стаи лишь с наступлением зимы, для охоты на крупных жертв, циногнаты поступали ровно наоборот, и всю долгую полярную ночь проводили в гордом одиночестве, охотясь на мелких дицинодонтов и сонных амфибий, дабы лишь с наступлением утра найти себе пару и начать совместную жизнь.

И вот этой короткой весенней ночью охотники готовились устроить себе первый роскошный пир в этом году, так что, едва наступили сумерки, молодой самец, детеныш из прошлогоднего выводка, коротко взвыл, подавая сигнал остальной стае. В тот же миг четыре холмика темной шерсти — брат и сестра молодого циногната, а также их родители — заворочались на своих лежках, устроенных возле старого выворотня, почти целиком скрытого плотным покровом мха. Именно здесь, в бережных объятиях давным-давно засохших корней, появились на свет уже семнадцать детенышей — весьма неплохой показатель для пары циногнатов, чьи зубы еще только-только начали тупиться от старости! — и здесь же всего через месяц-другой обещали впервые увидеть солнце еще двое-трое щенят. Самки циногнатов не были излишне плодовиты, особенно здесь, на землях Антарктиды, но при этом любая мать полностью посвящала себя малышам, обеспечивая последним неплохие шансы на выживание. Вдобавок, первые полтора года, самые опасные в своей жизни, молодые циногнаты проводили под присмотром родителей, и лишь после того, как щенки становились почти взрослыми, а присутствие готовящихся к первому спариванию самок начинало действовать их матери на нервы, юные хищники покидали семью и отправлялись на поиски собственного участка и возможности положить начало новой стае. После этого родственники, если даже и встречались на границах территорий, не испытывали по отношению друг к другу особо нежных чувств, и во время голодных сезонов две родственные семьи могли даже сцепиться между собой, отбивая последние крохи пищи...

Но, впрочем, до момента расставания оставалось еще несколько месяцев — пока что в логове еще даже не появилась следующая кладка яиц, и молодые циногнаты всецело зависели от взрослых, даже не представляя, что жизнь может идти как-то иначе. Другое дело, что родители с каждым днем относились к своим детенышам все прохладнее, и замешкавшаяся на своей лежке молодая самка тут же стала жертвой раздраженной матери, которая чувствительно укусила ленивицу за загривок, вынудив ее с визгом отшатнуться прочь и, запутавшись в лапах, шлепнуться на бок. Конечно, это еще было не всерьез — если бы взрослая самка со всей силы сжала челюсти, она бы легко пронзила кожу, плоть и раздробила кости — а так младшая отделалась лишь испугом и парой легких ссадин, после чего поспешно взялась задабривать родительницу, прижимаясь к земле, скуля и пытаясь потереться об ее морду. Мать отворачивалась, приоткрыв пасть и вовсю демонстрируя зубы — она была голодна, а в таком состоянии тщетно было надеяться на ее скорое снисхождение, так что лишь короткий лающий звук, изданный закончившим потягиваться старым самцом, навел в стае порядок.

Начиналась охота, и взрослый циногнат не собирался ждать, пока члены семьи договорятся между собой, так что разборки были прекращены — дочь шмыгнула на свое место рядом с братьями, а мать заняла позицию рядом с вожаком. В их паре она уступала супругу габаритами, но при этом была выносливее, ловчее и лучше слышала, так что выслеживанием дичи они занимались вместе. Детеныши в это время держались позади, смотря и запоминая то, что делают взрослые, а когда жертва была определена — выводок отправлялся загонять ее, прямо на засевших в засаду родителей. После этого несчастному травоядному можно было только посочувствовать — из челюстей циногнатов, раскрывающихся как у современной гиены и приводимых в движение солидной мускулатурой, было не вырваться ни одному животному на планете, так что если кто-то из стаи вцеплялся в добычу, можно было считать, что охота завершилась успешно.

Правда, перед этим будущий обед еще следовало разыскать, а, разыскав — отделить от стада, так что обеспечивать себя пропитанием никогда не было просто. Зимой, когда крупные травоядные уходили на север, на земли, где властвовали более теплолюбивые хищные рептилии, циногнаты были вынуждены переходить на питание мелкой дичью, с которой легко мог справиться и одинокий охотник, так что в мрачных объятиях полярной ночи животные держались по отдельности, находя и пожирая пищу в полной темноте, чтобы только на время отдыха вернуться к логову и погреться, прижимаясь друг к другу и делясь остатками тепла. Будучи еще не полностью теплокровными, а лишь начавшими развивать это непростое искусство, циногнаты могли временно впадать в спячку, однако ненадолго — всего на несколько дней, после чего голод вновь поднимал их на ноги и отправлял на поиски пропитания. Немногочисленным местным рептилиям в этом отношении было куда проще — когда наступал неблагоприятный период, эти холоднокровные создания просто засыпали в своих норах до следующей весны — равно как и живущим в водоемах хищным амфибиям, единственным животным в этих землях, что могли в прямом столкновении потягаться со стаей циногнатов.

Например, такова была криостега — чудовищная тварь, длиной больше четырех метров, владычествующая в реках и озерах. Основной ее пищей была рыба и собственные меньшие сородичи, которых она хватала единственным боковым движением головы, однако при случае такая хищница не брезговала и неосторожным наземным животным, если то решало пересечь водоем в неположенном месте. Метровой длины пасть и четырехсантиметровые зубы, густо усеивающие не только края челюстей, но и небо животного, оставляли мало шансов на спасение даже крупной жертве; единственное, что могло ее спасти — неудачный захват амфибии, после чего счастливчику оставалось лишь во весь дух приударить в сторону берега, куда тяжеловесный враг просто не смог бы за ним последовать. Время от времени криостега и циногнаты сталкивались у мест водопоя — неразборчивая амфибия порой утаскивала молодых животных на мелководье, а хищные цинодонты нередко покушались на очередную добычу криостеги, которую та не озаботилась спрятать на глубине — но в основном их жизни протекали параллельно друг другу, и каждый из высших хищников предпочитал зубастого «соседа» попросту не замечать...

Что в случае с паротозухом — еще одним местным темноспондилом, только вдвое меньше криостеги — было отнюдь не так просто! Останки сородичей этой двухметровой амфибии сейчас находят по всему миру, от Европы до Австралии и Антарктиды, так что можно не сомневаться: это был на редкость успешный род земноводных, в отличие от криостеги, неплохо чувствующий себя не только в воде, но и на суше. Потеплевший воздух разбудил паротозуха от зимнего сна, и теперь, еле-еле передвигая конечности, бронированное чудовище лениво ползло по направлению к вскрывшейся реке, оставляя за собой широкую борозду в покрытой изморозью лесной подстилке. Его внушительных размеров пасть выглядела довольно солидно, однако короткие ноги с трудом волочили массивное туловище, так что любопытным молодым циногнатам ничего не угрожало, пока они пытались проверить паротозуха на прочность, толкая его лапами и обнюхивая скользкую спину. Впрочем, взрослые явно не разделяли таких восторгов — мало того, что под верхним слоем кожи у этой амфибии прятался набор из прочных костяных чешуек, так еще и по размеру паротозух годился на трапезу разве что паре цинодонтов, но не целой стае, так что через какое-то время глухое рычание самки отвлекло молодых от их «охоты», и, мигом забыв про дурачества, щенки побежали следом за родителями, время от времени поскуливая и явно досадуя, что им не позволили попытаться разгрызть то странное зубастое «бревно» и добраться до вкусного мяса.

Они еще даже не подозревали, ради какого важного дела взрослые вообще подняли их сегодня с лежки! Потому что, если бы знали — давились бы слюной, себя не помня от предвкушения, и бежали бы, и летели со всех ног, скорее, скорее!..

Туда, где скоро, очень скоро они наедятся до отвала.

Вот с дальнего края широкой долины донесся тяжелый, похожий на бычий рев, и старший циногнат, немедленно оживившись, повел свою стаю к переправе через реку, чтобы перебраться через холодную, полную осколков льда, но все же не такую уж широкую реку. Молодые теперь меньше отвлекались — прошлой осенью они уже выходили на загон, и теперь-то поняли, что от них требуется, поэтому, как только циногнаты миновали ледяной поток и до их ушей донесся громкий шум, который создавало передвигающееся через подлесок стадо, младшие члены стаи отделились, готовые начать исполнение своей роли. Утомленные долгим переходом травоядные двигались к водопою, и сейчас для хищников был самый удобный момент, чтобы атаковать: их жертвы были чересчур измучены, чтобы активно защищаться, так что скорее были готовы броситься в бегство — а это-то циногнатам было и нужно. Целое стадо огромных, весом с корову противников — совсем не та дичь, которую легко завалит даже целая стая, поэтому молодым охотникам следовало вести себя осторожнее, до поры не показываясь на глаза и незаметно пристраиваясь в шаг медленно спускающимся в долину ангонизаврам, дицинодонтам, каждый из которых был размером с буйвола.

Южноафриканская родня этих животных редко достигала габаритов хорошего сенбернара, но и тамошние циногнаты не всегда могли похвастать хотя бы вполовину такими же размерами, как их антарктические собратья, так что пара «хищник — жертва» сформировалась вполне устойчивая. Другое дело, что никому от этого не становилось легче: вымахав на два метра в длину, циногнаты все же уступали ростом и сложением коренастым, массивным ангонизаврам, так что молодым особям пришлось постараться и пропустить мимо почти все стадо, пока они не выбрали для себя подходящего кандидата на съедение. Им оказался старый самец, плетущийся в хвосте, настоящий колосс даже по меркам своего вида: самого высокого из выводка молодых хищников он перерос вдвое... однако время его определенно было на исходе — задыхаясь и до самой земли свесив тяжелую голову, он медленно волочил ноги, еле-еле поспевая за неторопливым стадом, и застывшие нитки слюны свисали из его приоткрытой пасти до самой земли.

Его внутренние часы вот-вот грозили остановиться, и вряд ли он пережил бы свое следующее путешествие на север этой осенью, когда косые лучи солнца и медленно увядающие папоротники вновь погнали бы ангонизавров в далекий путь. Впрочем, привередливой судьбе было угодно не дать ему и попастись перед смертью в пышных лесах его родины, поскольку в какой-то момент на пути великана показались зубастые тени, и темная шерсть на их загривках встопорщилась дыбом, когда они двинулись в атаку на травоядного великана. Пока что раскраска молодых зверей еще оставалась почти черной, предназначенной для усиленного поглощения солнечного света и тепла, поэтому даже при относительно малых размерах они выглядели весьма внушительно, и старый ангонизавр поддался на уловку — хрипло мыкнув, он тяжело метнулся в сторону, подальше от зловеще щелкнувших зубов. Заросли папоротников сочно хрустнули, встречая огромную тушу, после чего тяжеловесное травоядное, отделившись от остального стада, тряской рысью устремилось прочь, подгоняемое вовсю работавшими челюстями циногнатами...

Прямо на засевшую в засаде взрослую пару.

И несчастный ангонизавр даже опомниться не успел, как перед ним широко раскрылась пасть — угольно-черная бездна, полная зловеще блестевших зубов — после чего, метнувшись вперед, старый циногнат изо всех сил сжал челюсти на левой передней лапе добычи, без труда добравшись до костей. Самка тем временем обошла жертву и вонзила клыки в другую лапу, на этот раз правую переднюю, не давая обезумевшему от боли и страха дицинодонту метнуться в сторону и стряхнуть с себя смертельный груз. Подоспевшие молодые, опьяненные разливающимся в воздухе запахом близящейся трапезы, принялись яростно рвать добычу за бока и задние лапы, не в силах оставаться в стороне, пока шла охота, пока дрожащие лапы месили влажную землю, а кривые зубы обагрялись свежей кровью! Молодой самке повезло — она заняла место рядом с матерью, повиснув на складке шкуры жертвы, тогда как ее братья атаковали ангонизавра с противоположной стороны, вцепившись ему в заднюю часть туловища. Их челюсти были слабее, чем у взрослых, но они столь же яростно рвали толстую кожу, торопясь добраться до вкусного мяса, и пока один из них пытался перегрызть толстое подколенное сухожилие, второй повис на мускулистом бедре, пытаясь разорвать его до кости.

Охота входила в завершающую фазу — ангонизавр с трудом держался на ногах, а массивная, в морщинистом кожаном «воротнике» шея не могла позволить поддеть любого из циногнатов широким лбом и отбросить в сторону. В уголках челюстей закипела липкая пена, налитые кровью глазки были полны первобытного ужаса, а старое его сердце работало на пределе, словно бы своим отчаянным стуком пытаясь вырвать тонущее животное из объятий смерти... вот только без толку, без толку! — и, поддавшись внезапно пронзившей его заднюю лапу боли, тяжеловесный пожиратель папоротников завалился набок, вот-вот готовясь навеки распрощаться с просвечивающим сквозь полог листвы ярким пятном солнца...

Но все же, пусть и не нарочно, перед самой смертью он успел отомстить своим убийцам — когда, со всего размаху шлепнувшись на влажную лесную почву, широким плечом накрыл не успевшего отскочить в сторону старого циногната.

Будь это молодой ангонизавр, вожак стаи, может быть, и отделался бы переломом, но это было взрослое, откормленное на северных лугах животное, так что последний глухой стон умирающего травоядного слился с еле слышным хрипом хищного цинодонта, после чего разъяренная стая бросилась рвать на части еще живую добычу. Поначалу никто из них даже не заметил отсутствия главы семейства, и взрослая самка гневным рычанием отогнала сунувшегося вперед молодого, решившего перехватить «ее» долю в общей добыче. Пока что она еще удерживала позицию на верхушке иерархии, а значит, имела первоочередное право на кормежку, так что, смущенный и испуганный, ее сын отодвинулся в сторону, предоставив матери насыщаться в одиночестве. В процессе он невольно споткнулся о тело отца, и, наученный горьким опытом, тут же отшатнулся, вздыбив шерсть и готовясь к противостоянию со вторым родителем... однако старый циногнат не спешил подниматься с земли и раскачивать серо-полосатой мордой в явном намерении проучить наглеца. Такое поведение, мягко говоря, было необычным, и молодой самец, осторожно приблизившись, внимательно обнюхал неподвижный труп, будто не узнавая. Его чуткий нос с трудом улавливал слабый запах отцовской крови, просочившийся сквозь тяжелый душок мертвого ангонизавра, но циногнат все никак не мог осознать этого невероятного факта: только что отец, самое сильное и страшное существо во всем мире, был жив и яростен — а вот уже он лежит, раскинув лапы, постепенно холодея и превращаясь в простой кусок мяса.

Который, может быть, стая еще успеет сожрать чуть погодя.

После этого в группе неизменно начнутся разборки — оставшись без своего партнера, старшая самка окажется в невыгодном положении, так что, вполне вероятно, ее дочь решит воспользоваться ситуацией и захватить главенство. Не обязательно ей это немедленно удастся — пусть и без поддержки самца, мать была намного тяжелее, сильнее и опытнее, так что, вполне вероятно, какое-то время младшей придется мириться с прежней ролью «омеги»... однако она упряма, и рано или поздно добьется своего. Через месяц, два, полгода — не имеет значения, пока солнце стоит высоко, а охота в стае выгоднее, чем одиночный промысел. Сила старшей самки еще послужит на благо остальных, и хотя в этом году в логове под старым выворотнем уже не завозятся новые щенки, семья благополучно доживет до того времени, когда жаркий огненный шар начнет все чаще и чаще закатываться за скалистую горную гряду, окружающую долину, а вырастившие следующее поколение ангонизавры приготовятся к долгому путешествию на север, подальше от наступающей полярной ночи. После этого необходимость в сородичах мало-помалу исчезнет, и семейные связи совсем ослабнут, а злобная старая самка окажется в меньшинстве, лицом к лицу с подросшими детьми, которых наступающий голод и необходимость в собственном участке земли вполне могут заставить напасть на родную мать.

И тишину засыпающего леса разорвут яростные крики, пока старая самка будет таскать на себе повисших отпрысков, с хрипом пытаясь вонзить в кого-нибудь из них свои страшные клыки — уже не вполсилы, скорее наказывая, чем убивая, уже со всей яростью оказавшегося на краю пропасти существа! — а выросшие щенки будут свирепо рвать ее за лапы, шею, бока и хвост, путаться под ногами и вцепляться в любую подвернувшуюся часть тела, пока, наконец, численное преимущество не вынудит мать стаи, завизжав, признать свое поражение и броситься наутек. Изгнанная, израненная, она едва ли сможет оправиться — в ее возрасте завоевать внимание какого-нибудь бродячего самца почти невозможно, а без поддержки партнера нет и малейшего шанса вернуть утраченное положение — так что, вполне вероятно, свой конец верховная хищница доисторической Антарктиды встретит в каком-нибудь временном убежище на краю своей бывшей территории, свернувшись клубком, дабы в зыбком голодном сне попытаться пережить наступившие холода.

И морозный воздух будет облачками легкого пара вырываться из ее ноздрей, с каждым разом — все слабее и слабее. Как и всякое дикое животное, которому напоследок улыбнулась удача, она умрет во сне, тихо и безболезненно — просто однажды не проснется по истечении нескольких часов, не выйдет наружу и не потрусит на поиски дичи — мелкого, размером с сурка, местного листрозавра, обитающего в норах, или неосторожного тероцефала, как и она, выбравшегося на промысел. Скованный прохладой, ее скрючившийся труп неподвижно пролежит еще несколько дней, а то и недель, пока какой-нибудь плотоядный не учует запах и не отыщет нежданный подарок — почти центнер слегка подмороженного, но все еще свежего и совершенно съедобного мяса.

Может быть, это будет кто-то из ее собственных детенышей — кто-то из братьев сестры-победительницы, которой отныне будет нужен постоянный взрослый партнер, а не бывшие товарищи для игр. Созревая быстрее самцов, самки раньше начинали проявлять доставшийся им от природы скверный характер, так что двум молодым циногнатам придется постараться, если они хотят протянуть еще целый год и наконец-то заинтересоваться противоположным полом. Возможно, ни один из них так и не доживет до зрелости; возможно, повезет обоим. Опека родителей повысила их шансы, но отнюдь не предложила билет в один конец, а лишь вручила карту местности: как хочешь, так и добирайся, если силенок хватит!

Потому что в этом мире никто и ничто не могли похвастать стопроцентной гарантией.

Да, здесь, у Южного полюса, синапсиды сохранили главенство — ведь местные амфибии были ограничены в распространении водной средой, а гигантских рептилий, которыми уже полнились более теплые земли, не пускали на север температурные перепады. «Опекаемые» морозами и сухопутным образом жизни, зверообразные выросли, заняв положение крупнейших наземных четвероногих — однако жизнь в Антарктиде во все времена была непростой. Пышные леса еще продержатся на южном континенте, по меньшей мере, двести миллионов лет, и после синапсид в них будут править динозавры, а за ними появятся и ранние млекопитающие, однако никто из этих животных не сможет похвастать легкой да привольной жизнью: все они будут вынуждены мириться с суточным циклом, длиной в целый год, все научатся справляться с колебаниями температуры и выживать в кромешной тьме, полагаясь лишь на скудные ресурсы полусонной экосистемы. Все они будут упорно цепляться за существование на этой суровой земле, приспосабливаясь к ее непостоянному характеру, к ее смертельно опасным причудам, пока однажды, примерно сорок миллионов лет назад, воды трех мировых океанов не замкнутся вокруг Антарктиды в единое кольцо, сформировав течение Западных Ветров, и не заключат шестой континент планеты в свои морозные объятия.

После этого бывшая «Земля Обетованная» наших зверообразных предков покроется сплошным белым щитом, надежно спрятав свои тайны под многометровой ледяной толщей, и исследователям-палеонтологам придется проявить такое же поразительное упорство, чтобы все-таки извлечь из заледеневшей породы хрупкие, разрозненные свидетельства жизни, что царила здесь на протяжении миллионов лет — здесь, в нынешней обители смертоносных ветров и безжалостного снега, здесь, в Затерянном мире эпохи раннего триаса.

Здесь. На краю мира.

Что такое, кто такой:

Циногнат (Cynognathus, ‘собачья челюсть’) — род крупных цинодонтов, одни из крупнейших хищных синапсид триасового периода. Общая длина тела — до 2 метров, вес — около 80–100 килограммов. Крупный череп, его длина составляет около тридцати процентов от общей длины тела, с широкими скулами и мощными клыками; циногнат был способен широко разевать пасть, как современные гиены, что позволяло ему охотиться даже на очень крупную добычу. Хорошо выражен поясничный отдел позвоночника (брюшные ребра практически отсутствуют), дыхание цинодонта было достаточно совершенным. Задние конечности располагались под туловищем, тогда как передние все еще находились по бокам, как у некоторых современных примитивных млекопитающих. Возможно наличие меха и, как следствие, теплокровность. Представители рода известны из отложений Южной Африки, Южной Америки, Китая и Антарктиды.

Криостега (Kryostega, ‘холодный панцирь’) — род крупных водных темноспондилов. Длина черепа до одного метра, общая длина тела — до 4,5 метров. Хищник, охотившийся как на рыбу, так и на мелких позвоночных, которых криостега глотала целиком или разрывала на куски, мотая головой из стороны в сторону.

Паротозух (Parotosuchus, ‘околоушной крокодил’) — род среднего размера темноспондилов, длина тела — до 2–3 метров. Был покрыт тонкими чешуями, вел преимущественно водный образ жизни. Питался крупными беспозвоночными, рыбой, мелкими позвоночными.

Ангонизавр (Angonisaurus, ‘ящер племени ангони’) — род крупных дицинодонтов, известный из раннетриасовых отложений Южной Африки и Антарктиды. Длина тела до трех метров, вес — до шестисот килограммов. Отличаются полностью беззубыми челюстями, покрытыми роговым «клювом». Питались низкорослой растительностью, клубнями и корневищами.

Анапсиды, диапсиды, синапсиды

-

01.02.2025Позднетриасовый труцидоцинодон обладал не только огромными клыками, но и крупным мозгомАнна Новиковская • Новости науки

01.02.2025Позднетриасовый труцидоцинодон обладал не только огромными клыками, но и крупным мозгомАнна Новиковская • Новости науки -

13.10.2022Нора дииктодонаАнна Новиковская • Картинки дня

13.10.2022Нора дииктодонаАнна Новиковская • Картинки дня

-

05.09.2022Найдены мумии листрозавров, живших в начале триасового периодаАнна Новиковская • Новости науки

05.09.2022Найдены мумии листрозавров, живших в начале триасового периодаАнна Новиковская • Новости науки

-

29.12.2021Проколофон из кернаАнтон Ульяхин • Картинки дня

29.12.2021Проколофон из кернаАнтон Ульяхин • Картинки дня

-

02.04.2021Судя по строению вестибулярного аппарата, пермские антеозавры были активными и ловкими хищникамиАнна Новиковская • Новости науки

02.04.2021Судя по строению вестибулярного аппарата, пермские антеозавры были активными и ловкими хищникамиАнна Новиковская • Новости науки

-

11.12.2020«До начала зверей». Главы из книгиАнна Новиковская • Книжный клуб • Главы

11.12.2020«До начала зверей». Главы из книгиАнна Новиковская • Книжный клуб • Главы

-

17.11.2020«Непонятные ящерицы»Анна Новиковская • Картинки дня

17.11.2020«Непонятные ящерицы»Анна Новиковская • Картинки дня

-

09.11.2020ЛисовицияАнна Новиковская • Картинки дня

09.11.2020ЛисовицияАнна Новиковская • Картинки дня

-

13.07.2020Пермские парарептилии сухонопусы ходили иноходьюАнтон Нелихов • Новости науки

13.07.2020Пермские парарептилии сухонопусы ходили иноходьюАнтон Нелихов • Новости науки

-

07.08.2019На берегах Волги найдены два новых хищных звероящера пермского периодаАнтон Нелихов • Новости науки

07.08.2019На берегах Волги найдены два новых хищных звероящера пермского периодаАнтон Нелихов • Новости науки