«ДНК и ее человек». Глава из книги

ДНК-дактилоскопия сэра Алека Джеффриса

Осенью 1983 г. в английском городке Нарборо графства Лестершир нашли мертвой 15-летнюю Линду Манн. Три года спустя в другом городке под названием Эндерби, недалеко от Нарборо, была изнасилована и задушена 15-летняя Дон Эшворт. Полиция имела основания полагать, что обеих девушек убил один и тот же человек. По второму делу проходил 17-летний подозреваемый, он давал признательные показания, но отрицал, что убил первую девушку. Участвовать в расследовании пригласили генетика Алека Джеффриса из Лестерского университета, создателя нового метода идентификации личности — ДНК-фингерпринта (от fingerprint — ‘отпечаток пальца’). Метод позволял сравнивать образцы ДНК и устанавливать, принадлежат ли они одному человеку или разным. Он еще не был испробован в уголовных делах, но как раз подходил для данного случая: следствие располагало образцами биоматериала преступника (то есть спермы), имелся и подозреваемый. Так что скажет наука: он или не он?..

Сын и внук изобретателей

Сэр Алек Джеффрис, член Лондонского королевского общества, лауреат премии Альберта Эйнштейна, Кавалер Почета (этим орденом могут обладать не более 65 ныне живущих граждан Великобритании и Содружества) и т. д. и т. п. — нечасто на профессора генетики проливается такой дождь наград. Причина в том, что с открытия, которое он сделал, началась новая глава в истории криминалистики. Увлекательные попытки угадать, кому принадлежит пятно крови — преступнику, жертве или раненому животному, — уходят в прошлое. Теперь мы можем узнать точно.

Алек Джеффрис родился в 1950 г. Его папа и дедушка по отцовской линии были изобретателями — дед, например, изобрел «Трехмерный фотоскульптурный процесс Джеффриса», способ изготовления бюста человека по фотографиям, наделавший много шума в 1930-е гг.; даже у премьер-министра Невилла Чемберлена был такой бюст.

Когда Алеку исполнилось восемь, отец подарил ребенку набор юного химика, в котором был даже флакончик с серной кислотой — с современной точки зрения удивительно легкомысленный подарок, но тогда восьмилеток считали более дееспособными, чем сейчас считают старшеклассников. Ожог от кислоты оставил на лице Алека шрам, который ныне скрывает борода. А еще папа купил ему старинный микроскоп. В 12 лет Алек с увлечением анатомировал насекомых. Как он сам потом вспоминал, родители к его хобби относились с пониманием, но ровно до тех пор, пока ребенок от шмелей не перешел к млекопитающим: зарабатывая доставкой газет, он нашел на дороге дохлую кошку, принес домой и выложил с исследовательскими целями на обеденный стол.

Алек выиграл стипендию на обучение в оксфордском Мертон-колледже и окончил его в 1972 г. с отличием по биохимии. Получил степень PhD, затем несколько лет работал в Амстердамском университете с Ричардом Флавеллом. Они учились отыскивать в геноме млекопитающих копии определенных генов.

Эффективных методов секвенирования еще не существовало, о геноме человека были известны самые общие вещи, чуть дальше Центральной Догмы и триплетного генетического кода. Известно, например, что где-то в геноме должны быть гены гемоглобина, миоглобина (миоглобин связывает кислород в мышцах, создавая запас, необходимый для их работы) и других глобинов. Ну и как их найти? Геном человека огромен. Возможно, известно, в какой хромосоме находится ген — например, есть наблюдения, что, когда происходит делеция (удаление) участка этой хромосомы, исчезает соответствующий белок. Но поиск даже в одной хромосоме из 23 — непростая задача. Еще раз: на дворе 1970-е гг., секвенирования нет, нет многочисленных фирм, производящих умное оборудование для исследования ДНК. Есть небольшое международное сообщество более или менее сумасшедших ученых, которые знают, какое место займут в будущем нуклеиновые кислоты, и азартно придумывают, с какого конца взяться за это невозможное дело.

Салат из ДНК и саузерн-блоттинг

К тому времени любимым инструментом молекулярных биологов стали ферменты рестриктазы. Эти ферменты открыл Хэмилтон Смит (Нобелевская премия 1978 г.). Замечательны они тем, что отыскивают в ДНК определенные «слова» (например, GGGCCC или CGTACG) и разрезают обе нити именно в этих местах. Такие участки называются сайтами рестрикции. Рестриктазы применяются для нарезания сверхдлинных молекул на удобные фрагменты, не слишком большие и не слишком маленькие, которые потом сортируют по длине с помощью электрофореза в геле.

Но, если нарезать рестриктазами всю ДНК, выделенную из некоего образца (тотальную ДНК), получится порядочная каша — слишком много фрагментов, чтобы в них можно было разобраться. И тут опять помогает бесценное свойство молекул ДНК — комплементарность. Если у нас есть кусочек ДНК, комплементарный искомому гену (допустим, мы уже изучили другой ген, похожий, и взяли его фрагмент; дальше будет именно такой пример), то мы можем как-то пометить этот кусочек, хотя бы теми же радиоактивными изотопами. Он будет играть роль зонда — свяжется со своим комплементарным участком в ДНК, разогнанной на электрофорезе, и это решит проблему. Будет видна в простом случае (если этот участок встречается в ДНК один раз) одна полоска, а если несколько — то все же несколько, а не неизвестно сколько. Общая картина определяется взаимным расположением искомых участков и сайтов рестрикции. Этот метод получил название саузерн-блоттинга («саузерн» — в честь изобретателя, британского молекулярного биолога сэра Эдвина Саузерна, а blot по-английски ‘пятно’).

В 1977 г. (статья Сенгера о секвенировании методом терминаторов только что опубликована) Джеффрис вернулся в Великобританию, в Лестерский университет, чтобы «поженить новые технологии, которыми пользовалась молекулярная биология, с генетикой человека». По его словам, идея использовать эти технологии для поиска наследуемых индивидуальных вариаций в геноме появилась уже тогда. Через семь лет, в 1984 г., Алек Джеффрис открыл «метод отпечатков пальцев ДНК», который часто называют более коротко, калькой с английского, «ДНК-фингерпринтинг» или «ДНК-фингерпринт».

Очевидно, что в геномах у разных людей должны быть различия, но как найти эти крошечные индивидуальные различия среди миллиардов букв? Оказалось, для этого необязательно секвенировать весь геном. Можно использовать саузерн-блоттинг.

Алек Джеффрис одним из первых описал феномен полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (restriction fragment length polymorphism, RFLP). Два образца ДНК — допустим, взятые у двух разных людей — обрабатывают одной и той же рестриктазой, потом гибридизуют отпечатки на мембране с одним и тем же зондом и получают неодинаковые картинки, длины меченых фрагментов не совпадают. Почему так происходит?

Оказалось, у некоторых людей может отсутствовать тот или иной сайт рестрикции по причине замены одного нуклеотида, например GGGCCC у них превращается в GGТCCC. Рестриктаза теперь его не узнаёт — она сурова, как поисковик программы Word, и, в отличие от Google, не делает поправок на опечатки. Если обработать рестриктазой ДНК человека с такой мутацией, то вместо двух коротких фрагментов, как у большинства людей, у него получится один длинный. И та же картина может наблюдаться у потомков этого человека.

STR и момент «эврика!»

Казалось бы, вот он, путь к изучению человеческого разнообразия. Но путь, с учетом тогдашних технических возможностей, не слишком удобный. Таких однобуквенных замен в геноме человека очень много — около 10 млн у каждого из нас. (Правильнее называть их однонуклеотидными полиморфизмами — single nucleotide polymorphism, SNP, или просто снипы; запомним этот термин, нам с ним еще встречаться и встречаться!) Но невозможно угадать заранее, какой сайт рестрикции может быть испорчен нуклеотидной заменой у конкретного человека. «Их [SNP] трудно найти и проанализировать, и они не очень-то много говорят о разнообразии людей: ты или видишь отличие, или не видишь», — говорил Джеффрис1. Современных специалистов по ДНК-идентификации снипы очень интересуют, но тогда — нужен был другой метод. Что-то другое в геноме человека, то, что есть у всех, но при этом достаточно разнообразно и может использоваться в качестве индивидуальных характеристик.

И такие участки в геноме существуют. Теперь, после изобретения Джеффриса, кажется, будто эволюция их специально разработала для нужд судебных экспертов! Тандемные повторы ДНК — короткие участки, которые повторяются много раз, как сказка про белого бычка; тандемными они называются потому, что идут друг за другом, «голова в хвост», в отличие от повторов диспергированных, которые друг к другу не примыкают. Возникают такие повторы, в частности, из-за «проскальзывания» ферментного комплекса по матрице при копировании ДНК (в результате участок копируется повторно) или из-за ошибок рекомбинации (обмена участками между парными хромосомами).

Хромосом у нас, как у большинства животных, двойной комплект: каждая представлена двумя копиями, одна получена от матери, другая от отца. Именно поэтому и гены в норме у нас представлены двумя копиями, не всегда идентичными — все по Грегору Менделю. А в процессе образования яйцеклеток и сперматозоидов гомологичные, или парные, хромосомы обмениваются участками — рекомбинируют. Это дополнительно разнообразит наборы наследственных признаков у потомства.

Интуитивно понятно, что число таких повторов должно быть изменчивым — где появились два или три повтора, там могут появиться и четыре, и шесть, по тем же самым причинам. К тому же если это некодирующие участки, то мутации в них не портят никаких белков и не приводят к болезням, следовательно такие мутации не отсекаются естественным отбором и могут накапливаться. Значит, можно предположить, что число тандемных повторов может быть индивидуальным признаком — у одного человека в определенном участке три повтора, у другого пять или восемь. Но это тоже приведет к полиморфизму длины фрагментов рестрикции: чем больше повторяющихся фрагментов окажется между сайтами, распознаваемыми рестриктазой, тем длиннее получится кусок.

Рис. 10. Что такое «полиморфизм длин рестрикционных фрагментов»? Допустим, изначально у людей в определенном фрагменте ДНК было 3 сайта рестрикции (аллель А). Но мутация испортила сайт №2 (аллель а). Жирной линией обозначен участок, с которым гибридизуется зонд. У каждого человека, как мы помним, по два аллеля каждого гена в двух парных хромосомах. (Аллелями называются различные варианты одного и того же участка ДНК; так, в примере с менделевским горохом из первой главы аллельные гены определяют желтый или зеленый цвет горошины.) Значит, если у человека генотип АА, метку будет нести короткий кусочек 2–3; если генотип аа — длинный кусочек 1–3; если Аа (гетерозиготный), то будут оба варианта, и 2–3, и 1–3. Справа — пример: как могут выглядеть саузерн-блоты двух гетерозиготных родителей и их детей

Рис. 11. Аналогичная ситуация, но длина меченого фрагмента изменяется не оттого, что мутация попала в сайт рестрикции, а от вариаций числа повторов

Тандемные повторы бывают разные. Если длина повторяющегося мотива 7–60 нуклеотидов, это минисателлиты. Один из их видов — гипервариабельные минисателлиты (VNTR, variable number of tandem repeats), они расположены в некодирующих регионах и, в соответствии с названием, число их может быть различным у разных особей. Если же длина повторяющегося участка меньше, от 2 до 6 нуклеотидов, — это микросателлиты, или короткие тандемные повторы (STR, short tandem repeats). Сейчас золотым стандартом в установлении личности по ДНК считается исследование STR (потом разберемся почему), но начиналось все с VNTR. Впрочем, чтобы всех запутать, в некоторых источниках оба типа повторов называют VNTR.

А есть еще сателлитные повторы, наибольшие по размеру повторяющегося участка, — они в криминалистике не используются.

Но, чтобы получать картинки методом саузерн-блоттинга, мало полиморфизма длины фрагментов — еще нужна метка. Чем пометить полоски, содержащие повторы, чтобы сделать их видимыми? И еще хотелось бы, чтоб метка была для всех одинаковая (ее же надо готовить заранее), а рисунок полосок получался индивидуальным, своим для каждого человека.

Помощь пришла из совершенно другого проекта. В лаборатории Джеффриса изучали человеческий ген миоглобина — белка, который переносит кислород в мышцах, однако начать пришлось с гена серого тюленя. Тюлень — зверь ныряющий, кислорода ему нужно много, поэтому с его гена миоглобина активно считывается мРНК. Если выделить мРНК и синтезировать на ее матрице комплементарную ДНК (кДНК), она будет очень похожа на искомый ген. В природе у млекопитающих ДНК не синтезируется на матрице РНК, но для исследования это удобно, необходимый для этого фермент ревертазу можно позаимствовать у вирусов. А через ген тюленя, используя его как зонд, исследователи планировали выйти на ген миоглобина человека: при всем нашем внешнем несходстве с тюленями и другими зверями гены млекопитающих в целом довольно похожи.

«Подлинная история ДНК-фингерпринта началась в штаб-квартире Британской антарктической службы в Кембридже, — вспоминал профессор Джеффрис. (Вопреки названию, эта служба занимается не только Антарктикой, но и Арктикой. — Прим. авт.) — Я взял большой кусок тюленьего мяса из их морозилки, запиравшейся на ключ, и, коротко говоря, мы получили ген миоглобина тюленя, поглядели на ген миоглобина человека — и там, внутри интрона этого гена, нашли тандемные повторы ДНК — минисателлиты». Собственно, слово «минисателлиты» и придумали Джеффрис с соавторами.

Для начала, что такое интроны? Дело в том, что гены белков высших организмов состоят из экзонов — областей, кодирующих аминокислотные последовательности белка, — и интронов — областей, «ничего не означающих», вроде типографской «рыбы», — бессмысленного текста для технических надобностей. Перед тем как синтезировать белок, интроны приходится вырезать из матричной РНК и склеивать экзоны между собой. Почему эволюция вставила в гены куски, которые потом все равно надо вырезать, — отдельная история. Но, кстати, существование интронов в гене бета-глобина кролика впервые продемонстрировали Джеффрис и Флавелл2.

А почему «минисателлиты», причем тут спутники? Этот термин уходит корнями в методы молекулярной биологии. Биомолекулы, ДНК в том числе, разделяют не только электрофорезом, но и центрифугированием: пробирки с раствором устанавливают в специальные роторы и быстро вращают — скорость может достигать десятков тысяч оборотов в минуту. В центробежном поле частицы, имеющие разную плотность, форму и размеры, осаждаются с разной скоростью, то есть образуют зоны на различной высоте от донышка. Так вот, ДНК, богатая повторами, при центрифугировании попадала в отдельную фракцию — ее плотность чуть выше за счет более высокого содержания GC-пар. За это ее и назвали «сателлитной ДНК», а позже название перешло на любопытные вещи, которые в ней были найдены. Сателлитная ДНК находится главным образом в центромерных и теломерных участках хромосом (иными словами, в серединках и на концах), но тандемные повторы могут встречаться и в других местах, в том числе внутри гена, в интроне.

Возникла идея использовать миоглобиновые минисателлиты, которые нашел Джеффрис с соавторами, в качестве зонда, чтобы поискать еще такие же последовательности. Когда это удалось, найденные участки отсеквенировали и обнаружили источник сходства — так называемую сердцевинную, или коровую последовательность (core sequence) — участок ДНК, который очень похож у разных минисателлитов. В разных местах генома повторялись разные «слова», но эти повторы везде перемежались одним и тем же мотивом, содержащим GGGCAGGARG, где R — любой нуклеотид. Повторы, а в них другие повторы — будет понятнее, если посмотрите на рис. 12.

Рис. 12. Одна и та же коровая последовательность (показана темно-серым) встречается в разных минисателлитах. Значит, все эти минисателлиты можно находить с помощью одного и того же зонда, составленного из повторов коровой последовательности

Зонд из повторов коровой последовательности мог прицепляться к множеству минисателлитов одновременно. Надо было проверить, как это будет работать, и Джеффрис поставил электрофорез с ДНК людей и других биообъектов, у которых тоже могли оказаться похожие минисателлиты.

Впоследствии он даже не мог вспомнить, где было какое животное, — радиоавтограф этого блота вместе с записями в журнале был продан на благотворительном аукционе за 180 фунтов, и позже покупатель мог считать, что ему повезло. Так или иначе, три дорожки слева занимали ДНК лаборантки Джеффриса и ее родителей, а самую правую дорожку — ДНК табака.

Момент истины наступил утром 10 сентября 1984 г., когда Джеффрис проявлял радиоавтографы. «Я взглянул, подумал „что за каша“, а потом вдруг увидел закономерность. Уровень индивидуальной специфичности — во многих световых годах от всего, что наблюдалось раньше».

Рис. 13. Первый в мире ДНК-фингерпринт. Слева направо — дочка, мать, отец, крайняя дорожка справа — табак, на остальных — бабуин, лемур, тюлень, корова, мышь, крыса, лягушка, но в какой последовательности, не помнит даже Алек Джеффрис. Выглядит не слишком эффектно, и все же именно эта картинка совершила переворот в судебной медицине

В «лесенках» горизонтальных линий были видны совпадения и расхождения, связанные с родством — ДНК ребенка, мамы и папы проявляли семейное сходство. Каждый фрагмент ДНК ребенка соответствовал по длине какому-нибудь фрагменту материнской либо отцовской ДНК. Не все родительские фрагменты присутствовали у дочери (что естественно: мы получаем от каждого родителя только половину его генетического материала), но «лишних» фрагментов, взявшихся из ниоткуда, в ДНК ребенка не было, каждый — или от папы, или от мамы.

Индивидуальные характеристики ДНК, передаваемые по наследству, от родителей к детям. Путь к созданию методики, за которую любой криминалист отдаст правую руку, — способ устанавливать однозначное соответствие между биоматериалом и индивидом. Безошибочно определять, кому принадлежит след крови, спермы, волосы или лоскуток кожи. И наоборот — идентифицировать человека, который не может или не хочет себя назвать, по анализу крови, как если бы в каждой клетке его тела был записан номер паспорта. Фотографии устаревают, документы можно подделать, отпечатки пальцев изменить хирургическими методами, но эта метка всегда остается неизменной. Да, и еще дополнительный бонус — возможность выявлять родственные связи между индивидами.

«Это был момент „эврика!“. Пока я стоял перед этой картинкой в фотокомнате, моя жизнь сделала крутой поворот», — писал Джеффрис.

В тот же день сотрудники лаборатории набросали список возможных применений — судмедэкспертиза, установление отцовства, установление идентичности или неидентичности близнецов, мониторинг трансплантатов, охрана природы и сохранение редких видов. А вечером жена Джеффриса Сью добавила еще один пункт: разрешение спорных вопросов об иммиграции — установление родственных связей в этих вопросах играет первостепенную роль.

Все это сбылось. Но метод еще предстояло улучшить, избавиться от «каши». Выяснилось также, что высоковариабельных участков, пригодных для фингерпринта, в геноме много, что анализировать их можно независимо и что по ДНК-фингерпринту, как и было задумано, можно различать даже ближайших родственников (кроме идентичных близнецов, естественно.) Джеффрис с соавторами опубликовали статью3, и мир изменился.

Рис. 14. ДНК-фингерпринт. Сейчас это делается иначе — с 80-х гг. ХХ в. многое изменилось, но именно такая технология применялась в расследованиях, о которых пойдет речь дальше

Подытожим, как получают ДНК-фингерпринт по Джеффрису. Выделяют ДНК из образца — пятна крови, спермы и т.п. Обрабатывают рестриктазами, фрагменты разгоняют на электрофорезе, затем делают саузерн-блоттинг, молекулы ДНК переносятся на мембрану. Мембрану с отпечатками ДНК инкубируют с радиоактивно меченным зондом, содержащим коровую последовательность. Затем накладывают на рентгеновскую пленку, выдерживают, проявляют и видят рисунок — индивидуальный штрихкод человека.

Сразу хочется спросить, много ли ДНК можно извлечь из типичного образца на месте преступления. На форез-то хватит? Вопрос в точку, и мы вернемся к нему в главе про полимеразную цепную реакцию.

Дело об иммигрантах из Ганы

Авторы статьи гадали, привлечет ли новый метод внимание практиков. Привлек почти мгновенно, и права оказалась Сью Джеффрис: ДНК-фингерпринт дебютировал в деле об иммиграции.

После публикаций в английских газетах об идентификации личности и родственных связей по ДНК к ним обратилась Шеона Йорк, адвокат из общественного юридического центра в Лондоне. Она представляла интересы семьи из Ганы — женщины по имени Кристиана Сабра с четырьмя детьми. Относительно одного мальчика, Эндрю, у контролирующих органов возникло подозрение, что он не ее сын. Женщина и ребенок прошли типичные для того времени тесты на наследственность: группы крови, серологическое типирование и другие, основанные на исследовании белков. Но у этих методов был важный недостаток: они могут дать однозначный отрицательный результат (например, человек с четвертой группой крови никак не может быть родителем ребенка с первой группой), а вот положительный результат можно оспорить как случайное совпадение. Ситуация осложнялась тем, что отец мальчика был недоступен. Удалось доказать, что женщина и ребенок — родственники, но не было очевидно, что она именно мать, а не, скажем, тетя. Мальчика должны были депортировать обратно в Гану, закон суров, но это закон.

Весной 1985 г. Джеффрис с коллегами получили образцы крови членов семьи, сделали ДНК-фингерпринт и установили, что мальчик — сын женщины, брат других ее детей, у них один и тот же отец.

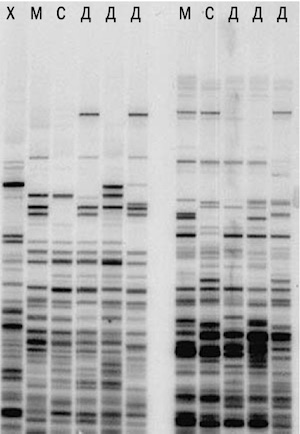

Рис. 15. Дело об иммигрантах из Ганы. Два ДНК-фингерпринта подтверждают, что женщина — мать ребенка. Слева направо: заведомо неродственный мужчина (сам Алек Джеффрис, Х), мать (М), мальчик (С) и трое детей этой женщины (Д), относительно которых не было вопросов. Каждая линия в пробе мальчика соответствует либо материнской, либо одной из отцовских, наблюдаемых у других детей

Один из первых вопросов, которые задает неспециалист, глядя на первые ДНК-фингерпринты Джеффриса: да как можно делать судьбоносные выводы из этой кофейной гущи? Полоска совпала или не совпала... а если у постороннего человека фрагмент ДНК с повторами случайно имеет точно такую же длину, как у ребенка, ну вот так вышло, что у него в этом месте тоже ровно 16 повторов, — ему теперь из-за вашего фингерпринта придется алименты платить? Мало ли какие случайности бывают!

Когда звучит слово «случайно», в игру вступают математики. Это для неспециалиста случайность — нечто непостижимое и неизмеримое, а у математиков на нее есть методы. Если определить частоту встречаемости того или иного варианта в популяции, станет понятно, какова вероятность случайного совпадения у двух случайно взятых людей (не родственников). И конечно, никто не делает выводов из сопоставления всего одной пары фрагментов. Чем больше исследовано пар, тем меньше вероятность, что совпадение, буде оно обнаружится, случайно.

Как это работает, прекрасно объяснил Эдгар Аллан По. Он придумал «сыщика-джентльмена» за много лет до Конан Дойла, и вот что говорит по этому поводу его Дюпен. (Уголовное дело очень похоже на те, что в наше время будут расследоваться с помощью метода Джеффриса: идет опознание тела убитой девушки, газеты и общественность сомневаются, что результатам опознания можно доверять.)

«У нее была маленькая нога», — говорит газета; но есть тысячи таких ног. Подвязка или башмак не могут служить доказательством, потому что подвязки и башмаки продаются целыми партиями. То же можно сказать о цветах на шляпке. Господин Бовэ придает особенное значение тому обстоятельству, что пряжка на подвязке была переставлена. Это ничего не доказывает, так как большинство женщин, купив подвязки, примеряют и в случае надобности перешивают их дома, а не в магазине. Трудно поверить, что автор рассуждает серьезно. Если бы господин Бовэ, разыскивая труп Мари, нашел тело, сходное по общему виду и росту с исчезнувшей девушкой, он имел бы основание предположить (оставляя в стороне вопрос об одежде), что его поиски увенчались успехом. Если вдобавок к общему сходству он замечает на руке особенные волоски, какие видел у живой Мари, его мнение подтверждается и вероятность усиливается в прямом отношении к особенности или необычайности этой приметы. Если у Мари были маленькие ноги и у трупа оказываются такие же, вероятность увеличивается не в арифметической только, а и в геометрической прогрессии. Прибавьте сюда башмаки, такие же, как те, что были на ней в день исчезновения, и вероятность почти граничит с несомненностью. (...) Если еще прибавим сюда цветы на шляпке, такие же, как были у Мари, то больше нам ничего и не требуется. Одного цветка достаточно, а если их два, три и более? Каждый из них — умноженное доказательство, не прибавленное к другому, а умноженное на сотню, на тысячу. Если еще на теле оказываются подвязки такие же, какие были на покойной, то почти нелепо искать новых доказательств. Но на этих подвязках пряжка переставлена именно так, как переставила ее Мари незадолго до своего исчезновения. После этого сомневаться было бы безумием или лицемерием.

Э. А. По. Тайна Мари Роже4

Поэт, мистик и романтик Эдгар По отлично разбирается в предмете. Действие рассказа происходит в середине XIX в., до ДНК еще далеко, но математика та же самая. Вероятности нескольких случайных совпадений не складываются, а перемножаются. А поскольку вероятность как математическая величина принимает значения от 0 (невозможно) до 1 (достоверно), то, перемножая величины меньше единицы, мы получаем все более маленькие значения: 1⁄2 × 1⁄2 × 1⁄2 = 1⁄8. Иными словами, чем больше мы наблюдаем «случайных совпадений», каждое из которых в принципе имеет довольно высокую вероятность, тем меньше вероятность потрясающего совпадения многих случайностей сразу — это ясно и без математики. Не так сложно достичь удовлетворительной надежности, если изучить достаточное число признаков. (Что, разумеется, не помешает критикам и адвокатам преступника выносить мозг экспертам в каждом конкретном случае: удовлетворительна ли ваша надежность?)

Высокая степень сходства ДНК женщины и четверых детей была заметна, что называется, на глаз, но во избежание дальнейших споров Джеффрис с коллегами подсчитали, с какой вероятностью подобное количество совпадений могло получиться случайно, если женщина и ребенок не родственники, или если мальчик — племянник, а не сын женщины. Отношение вероятностей родства «мать-сын» против отсутствия родства составило 5 × 108 к 1, отношение вероятностей вариантов «мать-сын» и «тетя-племянник» — 3 × 104 к 1. Службам иммиграционного контроля такие результаты показались убедительными, мальчику позволили остаться в Великобритании5.

Современные специалисты отмечают, что сегодня результаты Джеффриса и соавторов не были бы приняты в суде. Сейчас принято подсчитывать вероятности на основании точных данных о частоте встречаемости того или иного аллеля в той или иной популяции. Конечно, изначально у Джеффриса таких возможностей не имелось, но сейчас — будьте любезны. Так или иначе, ДНК-анализ по-прежнему помогает расследовать разнообразные случаи, где требуется отыскать родителей ребенка, от потерявшихся и найденных до осиротевших в зоне военного конфликта или нелегально вывезенных в чужую страну.

Летом 1985 г. ДНК-улики впервые фигурировали в суде — в деле об отцовстве. Проведенное вместе с госструктурами пилотное исследование по другим делам об иммиграции, преимущественно из Индии, доказало полезность ДНК-фингерпринта в тех случаях, когда нет надежных документальных подтверждений, — «и, кстати, продемонстрировало некоторые интересные расхождения между доказательствами, полученными с помощью ДНК, и решениями официальных лиц по оформлению въезда, которые проводили исследования родословных, беседовали со свидетелями в деревнях и т.п.»6, пишет Джеффрис. Уже тогда наметилась эта проблема: ДНК-анализ знает чересчур много и нахально раскрывает семейные тайны.

Вскоре ДНК-фингерпринт попал и на телевидение; в семейном шоу двум сестрам помогли доказать, что они идентичные, монозиготные близнецы, а не дизиготные, и 10 млн телезрителей узнали о новой технологии. Сейчас ток-шоу о подтверждении родства с помощью ДНК — популярная тема; есть такое и в России7. Все любят истории о загадках отцовства, о потерянных и найденных родных, о прадедушках, перепутанных в роддоме, и таких историй теперь полно. В соцсетях даже появились группы для пострадавших от ДНК-идентификации — для всех, кто внезапно узнал, что его родные люди на самом деле вовсе не родные, и учится с этим жить.

Монозиготные близнецы получаются из одной оплодотворенной яйцеклетки (по-гречески «зигота» — ‘зародыш’), разделившейся пополам, поэтому их геномы идентичны. Дизиготные — из двух оплодотворенных яйцеклеток, соответственно, между их геномами не больше сходства, чем у «обычных» братьев и сестер, родившихся не одновременно. Как ни странно, не всегда удается определить без ДНК-экспертизы, монозиготна или дизиготна та или иная пара двойняшек: дизиготные близнецы бывают очень похожими, монозиготных жизнь делает разными. Может ли ДНК-анализ различить монозиготных близнецов, и если да, то как — об этом поговорим позже, но ДНК-фингерпринты у них идентичны.

Новым методом заинтересовались и биологи. ДНК-фингерпринт уличил в неверности не только некоторых людей, но и домовых воробьев — оказалось, они меняются женами. С помощью нового метода изучали родословные редких животных (например, лесных ибисов Цюрихского зоопарка), чтобы избежать инбридинга при скрещивании. Уже в конце 1990-х гг., когда на свет появилась знаменитая овечка Долли, для нее сделали фингерпринт, чтобы убедить скептиков, что она именно та, за кого себя выдает, — клон овцы-донора клетки, а не обыкновенная дочь своей суррогатной матери8.

Убийца — кондитер

Но нам пора вернуться к менее милым расследованиям — уголовным. Алек Джеффрис и Питер Гилл из службы судмедэкспертизы британского министерства внутренних дел (запомним Питера Гилла, он нам еще встретится) показали, что ДНК в образцах, с которыми обычно имеют дело криминалисты, — в крови или пятнах спермы — сохраняется достаточно хорошо для фингерпринта9. Однако было понятно, что инновационный метод слишком сложен для рядового криминалиста, да и в любом случае не всегда на месте преступления найдется достаточно высококачественной ДНК.

Для улучшения и упрощения технологии Джеффрис с соавторами предложили использовать систему маркеров к единичным локусам (участкам) вместо коровой последовательности, подходящей ко всему, — брать уникальные маркеры, которые будут метить лишь две полоски в каждом из образцов. (Еще раз напомним, что в каждой нашей клетке — два экземпляра генома, один получен от мамы, другой от папы, поэтому и каждый минисателлитный участок представлен двумя копиями.) Иными словами, можно будет сравнивать сходства и различия по каждому локусу отдельно, а не по всем сразу10. Это гораздо проще и убедительнее.

Инновация была использована, когда Джеффриса пригласили поучаствовать в расследовании двойного убийства, с которого мы начали свой рассказ. Итак, 21 ноября 1983 г. в городе Нарборо 15-летняя Линда Манн пошла в гости и не вернулась домой. Ее нашли изнасилованной и задушенной у тропинки в малолюдном месте. Криминалисты взяли образец спермы, по нему определили группу крови и ферментный профиль преступника. Эти данные подходили 10% лиц мужского пола в популяции. Дело осталось открытым.

Тридцать первого июля 1986 г. в городе Эндерби 15-летняя Дон Эшворт, возвращаясь из гостей, решила срезать путь до дома. Тело со следами зверского избиения, изнасилования и удушения нашли через два дня. Группа крови преступника оказалась той же, что и в первом случае.

Рис. 16. Убийства в Нарборо и Эндерби. А — ДНК Линды, Б — смесь ДНК Линды и убийцы, Х — ДНК Бакленда, В — ДНК Дон, Г, Д — ДНК убийцы Дон. Видно, что Бакленд не совершал ни первого, ни второго убийства и что обеих девочек убил один и тот же человек

Первым подозреваемым стал Ричард Бакленд, 17 лет, с трудностями в обучении, который знал Дон и казался чересчур осведомленным о некоторых неопубликованных подробностях преступления. На допросе он сознался в убийстве Дон, но потом взял свои слова назад, а убийство Линды отрицал.

Итак, генетики сделали ДНК-фингерпринт. Оба образца, взятые с трупов, принадлежали одному человеку, однако не подозреваемому — его образец выглядел совершенно иначе. Потом Джеффрис вспоминал, что первой его мыслью было: «Боже, с методом что-то не так!» Полиция привела тебе преступника, есть признание, давай, подтверждай его вину, ученый... Но с методом все было так. Просто насильником и убийцей оказался другой человек.

Ричард не был невинно осужден, и это, конечно, хорошо. Почему этот дурачок признался в том, чего не совершал, — на этот вопрос никакой ДНК-фингерпринт не ответит. И кто же настоящий преступник, в конце концов?

Следственная группа взяла образцы крови и слюны у 5511 мужчин, каждый из которых теоретически мог совершить убийства. Совпадений не было, и полиция уже приготовилась разочароваться в большой науке. Но одна женщина услышала, как человек по имени Келли рассказывает в пабе, что за деньги сдал кровь вместо приятеля, и сообщила об этом полиции.

Умником, избежавшим ДНК-анализа, оказался Колин Питчфорк, 27-летний работник хлебозавода, женатый человек, отец двоих детей. Он сказал товарищу по работе, что не может сдать кровь, потому что уже сдал ее под чужим именем, по просьбе друга, который якобы боялся обвинения из-за юношеской кражи со взломом. Питчфорк делал украшения для тортов, был на хорошем счету, правда, начальник отметил, что он «не может оставить женщин в покое и все время болтает с ними». До брака этот фуд-дизайнер подвергался аресту за эксгибиционизм и проходил терапию.

Результаты ДНК-идентификации оказались положительными. Питчфорк признался в многочисленных эпизодах непристойного обнажения, в двойном изнасиловании и убийстве и еще одном изнасиловании. После убийства Линды он был одним из тех, кого допросили, и тогда он ответил, что присматривал в это время за своим маленьким сыном. Действительно, ребенок спал в его машине, пока он насиловал Линду, а потом он отвез ребенка домой и уложил в кроватку. После убийства Дон он так же спокойно вернулся домой и испек пирог для семьи. На вопрос: «Почему Дон Эшворт?» он ответил так: «Возможность. Она была там, и я был там».

Питчфорка приговорили к пожизненному заключению, причем судья выразил надежду, что ради общественной безопасности этот преступник никогда не будет освобожден.

Как нам сообщает «Википедия», первый человек, осужденный благодаря анализу ДНК, все еще под арестом, хотя не так давно ему смягчили режим содержания, газеты пишут, что ему даже разрешают выходить на волю под честное слово. (Вспоминая «Коротенький отпуск мистера Лавдэя» Ивлина Во, сомневаюсь в разумности этой меры. Многие британские граждане тоже сомневаются, но, возможно, тюремным психиатрам виднее...) Адвокаты делают акцент на его примерном поведении, самообразовании и упорной работе над переводом печатных нот в символы Брайля для нужд слепых11. В 2009 г. на выставке в лондонском Саутбэнк-центре появилась бумажная скульптура, сооруженная Колином Питчфорком (видимо, он скучает по работе), — оркестр и хор, сделанные из кусочков партитуры девятой симфонии Бетховена. Фигурки музыкантов, разлинованные нотными станами, казались одетыми в полосатые тюремные робы. Общественность возмутилась, но дело было сделано: произведение кондитера-убийцы продали на благотворительном аукционе за 600 фунтов, из которых он получил 30012. Ходатайства творческой личности об условно-досрочном освобождении до сих пор отклонялись.

Напоследок небольшое замечание, не связанное с молекулярной биологией. ДНК-анализ — это прекрасно, и все же добро не победило бы, если б не свидетельница, которая отнеслась серьезно к болтовне в пабе.

Прежде чем перейти к следующим уголовным сюжетам, вернемся немного назад. К тому, что случилось за полтора года до того, как Джеффрис проявил радиоавтограф первого ДНК-фингерпринта, — майской ночью 1983 г., по другую сторону Атлантического океана, в округе Мендосино, Калифорния, на трассе 128 между Кловердейлом и Бонвиллом. Для тех, кто работает с ДНК, эта трасса уже стала таким же научным мемом, как яблоко Ньютона и галапагосские вьюрки Дарвина.

1 Здесь и ниже цитируется по: Sir Alec Jeffreys Discusses Developments in DNA Fingerprinting.

2 Jeffreys A. J. & Flavell R. A. The rabbit beta-globin gene contains a large insert in the coding sequence // Cell. 1977; 12, 1097–1108.

3 Jeffreys A. J., Wilson V. & Thein S. L. Individual-specific ‘fingerprints’ of human DNA // Nature. 1985; 316, 76–79; DOI: 10.1038/316076a0.

4 По Э. Рассказы. М.: Мир книги, Литература, 2006.

5 Jeffreys A. J., Brookfield J. F. Y. & Semeonoff R. Positive identification of an immigration test case using DNA fingerprints // Nature. 1985; 317, 818–819.

6 Jeffreys A. J. Genetic fingerprinting // Nature Medicine. November 2005. 11, 10, 1035–10339; DOI: 10.1038/nm1005—1035.

8 Signer E. N. et al. DNA fingerprinting Dolly // Nature. 1998; 394, 329–330.

9 Gill P., Jeffreys A. J. & Werrett D. J. Forensic application of DNA ‘fingerprints’ // Nature. 1985; 318, 577–579; DOI: 10.1038/318577a0.

10 Wong Z. et al. Characterization of a panel of highly variable minisatellites cloned from human DNA // Ann. Hum. Genet. 1987; 51, 269–288; DOI: 10.1111/j.1469-1809.1987.tb01062.x

11 Colin Pitchfork — Wikipedia

12 Work of art or monstrous cynicism? // Daily Mail, 11.04.2009.