«Наука в поисках Бога». Глава из книги

Лекция 3. Органическая Вселенная

В старые времена самые светлые умы человечества верили, что планеты крепятся к хрустальным сферам, которые и обеспечивают их суточное или более долгосрочное перемещение по небу. В ошибочности этих представлений мы убедились разными способами, в том числе благодаря теории Коперника, объясняющей наблюдаемое движение точнее и с меньшим числом домыслов. Но, кроме того, нас убедил в этом запуск во внешнюю Солнечную систему космических аппаратов с акустическими датчиками микрометеоритов — и отсутствие хрустального звона при прохождении ими орбит Марса, Юпитера, Сатурна. Мы получили непосредственное доказательство, что никаких хрустальных сфер не существует. У Коперника, разумеется, таких доказательств не было, однако и его окольный путь тоже оправдался. Как же двигались эти сферы, по мнению тех, кто верил в их существование? Самостоятельно? Вовсе нет. И в античности, и в Средневековье большей частью предполагалось, что их вращают боги или ангелы, периодически подкручивая.

Ньютоновская теория тяготения заменила ангелов несколько большей абстракцией — формулой GMm/r2. И в ходе этой трансформации богов и ангелов сослали на задворки истории и на дальние узелки хитросплетений реальности. История науки за последние пять веков проделывала такое раз за разом, усиленно открещиваясь от божественного вмешательства во все дела земные. Прежде любое растение расцветало исключительно благодаря божественному вмешательству. Теперь мы кое-что знаем о фитогормонах и гелиотропизме и вряд ли сейчас кто-то считает, будто Господь лично дает указание цвести каждому конкретному цветку.

По мере развития науки Господь все больше и больше оказывается не у дел. Вселенная, конечно, велика, поэтому Он, Она или Оно может найти для себя много полезных занятий. Однако мы отчетливо видим, как на наших глазах возникает некий «бог пробелов», то есть на бога списывается все то, что мы сейчас не можем объяснить. Через какое-то время объяснение находится — и все, бог тут уже ни при чем. Богословам такой бог не нужен, вот он и перебирается на другую половину графика дежурств — научную.

Мы наблюдали такое неоднократно. И в результате бог — если существует бог в каноническом западном понимании, и я, разумеется, выражаюсь исключительно метафорически — бог превращается в «ленивого короля», как у французов. Привел в действие Вселенную, установил законы природы и удалился на покой или занялся другими делами. Это не так уж далеко от аристотелевских представлений о неподвижном перводвигателе, с той разницей, что неподвижных перводвигателей у Аристотеля было несколько десятков, и довод этот служил у него доказательством многобожия, о чем сегодня часто забывают.

Мне бы хотелось рассказать об одном из крупнейших пробелов, находящемся в стадии заполнения. (С уверенностью утверждать, что он уже заполнен, мы пока не можем.) Пробел этот связан с происхождением жизни.

В свое время бушевали — а кое-где бушуют и сейчас — яростные споры об эволюции жизни, о вопиющем предположении, будто человек состоит в близком родстве с другими животными, в первую очередь с низшими приматами, и что у нас имелся предок, которого мы не смогли бы отличить, встреть мы его на улице, от обезьяны человекообразной или даже не человекообразной. Много дебатов вызывала эволюционная теория, основным препятствием к интуитивному осознанию которой выступали временные рамки. Сроки возникновения и развития жизненных форм несоизмеримы с продолжительностью жизни отдельного человека, однако эти неспешные процессы, которые нельзя отследить за одну человеческую жизнь, главенствуют на нашей планете в течение 4 млрд лет.

Представить это можно, например, так: вообразите, что кто-то из ваших родителей — для конкретики пусть это будет отец — входит сюда к нам в зал обычным человеческим шагом. За ним шагает ваш дед. А за ним — прадед. Сколько времени понадобится, чтобы в открытых теперь дверях показался предок, передвигающийся на четвереньках? Ответ: неделя. За одну-единственную неделю эта вереница вытянет к нам того, который еще не научился прямохождению. От четвероногих предков нас отделяют считанные десятки миллионов лет, это ничтожный 1% геологической истории Земли. Проградуировать то необозримо долгое время, которое потребовалось для развития природного мира во всей его сложности и великолепии, можно множеством разных способов, и это один из них.

Доказательства эволюции имеются повсюду, и я не буду сейчас на них задерживаться. Но кое-что просто напомню. Главная опора — это, конечно, палеонтологическая летопись. Здесь мы устанавливаем соответствие между геологическими слоями, возраст которых определяется независимо — с помощью радиоактивных и других методов датировки, и ископаемыми останками, окаменелостями вымерших живых организмов.

Если взять нетронутый разрез осадочной толщи, человеческие останки обнаружатся лишь в самых верхних слоях. Чем глубже, тем дальше во времени. И никто еще не находил человеческие останки ни в юре, ни в кембрии и ни в каком геологическом периоде, кроме самых поздних, охватывающих последние несколько миллионов лет. И наоборот, есть множество организмов, которые в течение необъятных периодов времени в изобилии водились и преобладали по всему миру, а затем вымерли — и в верхних осадочных слоях больше не появлялись. Трилобиты, например. Их тучные стада паслись на океанском дне, их было бесчисленное множество, однако начиная с пермского периода они пропадают. На самом деле основная масса когда-либо существовавших на Земле видов жизни сейчас относится к вымершим. Вымирание — правило. Выживание — исключение.

При рассмотрении окаменелостей становится ясно, что некоторые организмы обладают сильным анатомическим сходством. Другие от них отличаются. Филогенетическое эволюционное дерево создавалось в течение ста с лишним лет невероятным трудом, однако в последнее время у нас появилась возможность обращаться к хемофоссилиям — анализировать биохимический состав ныне живущих организмов — и даже делать первые шаги к исследованию биохимии вымерших организмов, поскольку часть их органической материи все же удается восстановить. И здесь прослеживается примечательное соответствие между тем, что говорят анатомы и молекулярные биологи. Так, у шимпанзе и человека поразительно схожа структура костной ткани. Потом выясняется, что не менее впечатляющим сходством обладают и их молекулы гемоглобина. Гемоглобин шимпанзе и человека отличается лишь на одну аминокислоту из составляющих его сотен.

На самом деле, если окинуть жизнь на Земле более общим взглядом, станет ясно, что все это — один вид жизни. Не множество разных, а именно один. В нем использовано около пятидесяти основополагающих биологических «кирпичиков» — органических молекул. (Кстати, «органический» здесь совершенно не обязательно подразумевает биологическое происхождение. Я имею в виду просто любые молекулы на основе углерода сложнее, чем CO и CO2.)

Так вот, выясняется, что за некоторым тривиальным исключением все организмы на Земле в качестве катализатора, фермента, регулирующего скорость и направление реакций в биохимических процессах, используют определенную молекулу под названием «белок» . Все организмы на Земле используют молекулу под названием «нуклеиновая кислота» для кодирования генетической информации и воспроизводства ее в потомстве. Все организмы на Земле используют один и тот же сборник кодов для перевода с языка нуклеиновой кислоты на язык белка. И хотя на вид у меня мало общего, скажем, с грибом-слизевиком, в основе своей мы с ним невероятно схожи. Так что не спешите судить по внешности. На молекулярном уровне все мы практически одинаковы.

Отсюда вытекает интересный вопрос насчет наших представлений о возможном диапазоне форм жизни где бы то ни было еще. Мы пленники единственного знакомого нам примера, и нам не хватает воображения представить себе хотя бы один альтернативный способ существования жизни, тогда как их могут быть тысячи или миллионы. Ведь знания в области фундаментальной теоретической химии никого не натолкнули на выводы о наличии и функции нуклеиновых кислот, при том что они окружают нас повсюду и мы сами из них состоим.

Как же так вышло, что из всего огромного разнообразия органических молекул для всей жизни на Земле определяющими стали именно эти несколько? На этот счет есть два основных предположения и целый ряд промежуточных. Первое предположение: на заре истории Земли эти молекулы по той или иной причине преобладали и создавались в избытке, поэтому жизнь просто воспользовалась тем, что имелось в наличии.

Другое вероятное предположение: у этих молекул имеются некие особые свойства, которые с жизнью не просто связаны, но имеют для нее решающее значение, поэтому биологические системы либо постепенно эти молекулы вырабатывали, либо концентрировали их, вытягивали из разбавленного раствора. Кроме того, как я уже сказал, имеется ряд промежуточных возможностей.

Было бы неверно отождествлять происхождение белков и нуклеиновых кислот с происхождением жизни. И тем не менее в лабораторных условиях нуклеиновым кислотам доводилось реплицироваться и даже реплицировать изменения в своей структуре с помощью подходящих структурных элементов из питательной среды. Да, для подобной реакции в лаборатории требуется фермент, однако этот фермент определяет скорость, а не направление химической реакции, поэтому он просто показывает, как будут развиваться события, если у нас хватит времени подождать. А для возникновения жизни времени явно было предостаточно, и к этому я еще вернусь.

Вполне понятно, что нынешняя наша действительность значительно отличается от той, какой она была во времена зарождения жизни. Сегодня у нас имеется высокоорганизованная форма жизни, развившаяся путем естественного отбора, который начинался в более давние времена с гораздо более простых форм. Эти «более простые формы» могли быть как неорганическими в большинстве своем, так и органическими — доподлинно неизвестно. Однако в происхождении жизни есть вопрос, представляющий несомненный интерес, — кто-то, возможно, даже скажет, принципиальный, — и это вопрос о том, откуда появились те самые молекулярные «кирпичики», которые имеются в настоящее время у всех живых существ.

К вопросу об органических молекулах мы и перейдем. На Земле они, безусловно, имеются, но, поскольку на Земле повсюду присутствует жизнь, чистота эксперимента нарушается. Нам неизвестно или по крайней мере неочевидно, какие из встречающихся на Земле органических молекул находятся здесь благодаря наличию жизни, а какие появились бы даже при ее отсутствии. Практически все окружающие нас органические молекулы имеют биологическое происхождение. Если мы хотим что-то узнать об органической химии на Земле до появления жизни, лучше поискать где-то в других местах.

Предположение о внеземной органической материи важно не только по этой причине, но и поскольку из него можно извлечь что-нибудь ценное, по крайней мере о вероятности внеземной жизни. Если больше нигде никаких признаков органических молекул не обнаружится или они окажутся крайне редки, можно прийти к выводу о чрезвычайной редкости внеземной жизни. Если же выяснится, что органики во Вселенной пруд пруди, то хотя бы эта предпосылка существования внеземной жизни будет выполнена. Так что это важный вопрос. С начала 1950-х гг. в его изучении сделаны значительные успехи, позволяющие нам если не прямо, то косвенно узнать что-то о своем происхождении.

В 1910 г. астроном Уильям Хёггинс напугал весь мир. Он-то просто занимался своим делом, астрономическими наблюдениями, но результаты его трудов (работа, о которой я говорю, велась в последней трети XIX в.) повергли в массовую панику Японию, Россию и немалую часть юга и среднего запада Соединенных Штатов. В Константинополе сотни тысяч людей вылезли на крыши в пижамах. Папа римский в своем послании осудил массовую истерию с запасанием кислородными баллонами в Риме. По всему миру шла волна самоубийств. И все из-за трудов Уильяма Хёггинса. Мало кто из ученых мог бы претендовать на подобный эффект, по крайней мере до изобретения ядерного оружия. Что же такое совершил Хёггинс? Дело в том, что он входил в число первых астрономов, занимавшихся спектральным анализом.

***

Перед нами кома кометы — облако пыли и газа, окружающее ледяное кометное ядро при вхождении во внутреннюю область Солнечной системы. С помощью спектроскопа Хёггинс раскладывал свет кометы на спектральные составляющие. Из того, какие частоты светового излучения оказываются преобладающими, можно сделать выводы о химическом составе кометы — к тому моменту, как Хёггинс переключился на них, спектральный анализ с успехом применялся к изучению небесных тел уже десятилетие или два. (Кроме прочего, Хёггинс сделал весомый вклад в изучение химического состава звезд.)

Спектрограммы взяты из публикации Хёггинса. На иллюстрациях представлены волновые диапазоны в видимой части спектра, воспринимаемые глазом. В самом низу — спектрограмма кометы 1868 г., названной кометой Брорзена. Над ней — развертка другой кометы 1868 г., Виннеке-2. А в самом верху — спектрограмма оливкового масла.

Илл. 21. Оливковое масло и кометы. Английский астроном Уильям Хаггинс сравнивал спектрограммы паров оливкового масла и этилена со спектрограммами двух комет, которые он наблюдал в 1868 г. Он совершенно правильно установил, что в составе комет присутствуют углеродсодержащие вещества

Как видим, у Виннеке-2 больше сходства с оливковым маслом, чем с кометой Брорзена. Однако из этого не следует, что оливковое масло содержится в оболочке комет. (Вот было бы открытие, если бы оно там обнаружилось!) Из этого следует другое: в спектре кометы, в спектре природного газа и в спектре испарений от нагретого оливкового масла присутствует некая молекулярная частица — диуглерод — или C2, образованная двумя атомами углерода. Это означает обнаружение органической молекулы, не самой известной на Земле в силу неустойчивости при столкновении с другими молекулами. Ей требуется что-то близкое к глубокому вакууму, который на поверхности Земли в естественных условиях не встречается. Тогда как в непосредственной близости к кометной коме образуется достаточно глубокий вакуум для сохранения целостности диуглерода — и вот она, первая обнаруженная нами внеземная органическая молекула. И, как выясняется, не самая нам знакомая.

Илл. 22. Спектр кометы NEAT. Свет кометы NEAT (показана на обложке книги), разложенный на спектральные составляющие (внизу), в которых выявляются волны определенной длины, свидетельствующие о наличии тех или иных молекул (в середине)

На этой иллюстрации (справа) мы видим типичную современную спектральную развертку кометы, на которой тоже видны выдающиеся полосы C2 и других составляющих. Вот NH2 — аминогруппа, образующаяся в результате распада аммиака NH3 и выступающая также определяющей молекулярной группой для аминокислот — структурного элемента белка. И вот здесь, в спектрограмме, мы видим тот самый молекулярный фрагмент, который поверг мир в панику. Это CN — молекула нитрила или цианида.

Одной крупинки цианистого калия на языке достаточно, чтобы убить человека. Так что обнаружение цианида в кометах пугало людей.

Особенно когда выяснилось, что в 1910 г. Земле предстоит пройти через хвост кометы Галлея. Астрономы пытались всех успокоить, объясняя, что неизвестно, будет ли Земля все-таки проходить через хвост, а если даже будет, плотность молекул цианида настолько мала, что ничего страшного не случится. Но астрономам никто не верил.

Возможно, комета и зацепила Землю краем хвоста. Как бы то ни было, она прилетела и улетела, никто не погиб, и ни одной лишней молекулы цианида никто нигде на Земле не зафиксировал. Правда, как раз во время пришествия кометы скончался астроном Уильям Хёггинс, но вовсе не от отравления цианидом.

Если взглянуть на комету поближе, мы увидим небольшое ядро — твердое тело, которое и представляет собой комету до попадания в непосредственную близость к Солнцу. Ледяное ядро, как правило, насчитывает несколько километров в поперечнике, но с приближением к Солнцу оно дегазируется за счет испарения и образует кому и прелестный длинный хвост.

Вернемся к молекулам, о которых мы только что говорили, — CN, C2, C3, NH2. Какие у них исходные молекулы? Откуда они появились? Предтечи у них имеются. Мы видим лишь фрагменты, отсеченные от более крупной молекулы ультрафиолетовым солнечным излучением и солнечным ветром. Очевидно, что где-то существует хранилище гораздо более сложных молекул — органических молекул, составляющих кометное ядро, но нами пока не открытых.

Благодаря радиоастрономическим исследованиям удалось обнаружить HCN (цианистый водород) и CH3CN (ацетонитрил) по крайней мере в одной комете. Это интересные органические молекулы, которые могут быть причастны к возникновению жизни на Земле.

Илл. 23. Конец света. Рисунок Джерома Хилла, напечатанный 14 мая 1910 г. в еженедельнике Harper’s Weekly, передает настроение романтического фатализма по отношению к приближающейся комете Галлея, «заряженной цианидом»

Представьте себе, что составляющие воздуха, которым мы дышим, увеличили в размере, скажем, в 10 млн раз. Перед нами запляшут мириады молекул кислорода и азота с вкраплениями молекул водяного пара и углекислого газа.

Воздух, как известно, в основном состоит из кислорода и азота. Если же взять немного воздуха и начать его охлаждать, можно последовательно выделить из него в виде конденсата разные молекулы. Первой выделится вода, затем углекислый газ и гораздо позже, то есть при гораздо более низких температурах, кислород и азот.

Рассмотрим конденсацию молекулы воды. Конденсация не означает, что водяные молекулы сыплются из воздуха как попало. Они образуют аккуратную шестигранную кристаллическую решетку, выстраивающуюся во всю длину ледяного кристалла, снежинки или другого образования. Есть молекулы, которые выпадают конденсатом при более высоких температурах, как, например, кремнезем — диоксид кремния, который также образует кристаллическую решетку.

А теперь давайте вернемся к солнечной туманности, из которой, как уже говорилось раньше, почти наверняка сформировалась Солнечная система с протосолнцем в центре и понижением температуры по мере удаления от него. Попробуем представить ее как смесь в изобилии представленного в космосе сырья, в том числе воды (H2O, об избытке которой нам известно благодаря спектральному анализу астрономических объектов), метана (CH4 — мы знаем, что его тоже много), кремнезема (SiO2 — тоже в изобилии, как нам известно). Из этой смеси на разном расстоянии от Солнца будут выпадать конденсатом разные вещества, поскольку у всех у них разное давление парообразования и разная точка плавления. И мы увидим (догадываетесь?), что вода конденсируется примерно там, где находится Земля, тогда как соли кремниевых кислот выпадают ближе к Солнцу, поэтому жидкие или газообразные силикаты в обычных условиях существования планет искать не стоит даже на орбите Меркурия. В свою очередь, метан будет конденсироваться где-нибудь в районе нынешней орбиты Сатурна. При этом метан — возможно, главная углеродсодержащая молекула во всем космосе, и из вышесказанного следует, что на ранних этапах формирования солнечной туманности метан должен был преимущественно конденсироваться во внешней части Солнечной системы, а не во внутренней. И если это общий принцип, то органической материи окажется больше во внешних космических пределах и гораздо меньше в наших краях.

Да, на Луне или на Меркурии метана маловато. Однако, начиная с орбиты Сатурна, мы будем обнаруживать не только признаки метана — в спектральном анализе Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна метана предостаточно, — но и убедительные свидетельства присутствия сложных органических молекул во внешней Солнечной системе.

Это фотография Япета, одного из спутников Сатурна. Затемненная область — это не тень. У этого спутника разительный контраст между полушариями: одно темное, другое ярко сияет. И в яркой зоне присутствует отчетливый спектральный признак водяного льда.

Ни «Вояджер-1», ни «Вояджер-2» не подлетали к Япету достаточно близко. Мы считаем, что это органическая материя. Она очень темная. В центре этой темной области альбедо — отражательная способность — составляет около 5%. Не стану утверждать наверняка, но думаю, что в помещении, где вы находитесь, нет ничего настолько темного — с альбедо в 5%. А еще эта материя красноватая. То есть она слабо отражает свет, но если отражает, то в красной, а не синей части видимого спектра. И значения альбедо и цвета не соотносятся с широким кругом других выдаваемых навскидку предположений о том, что это может быть — различные соли, например. Зато они согласуются с разного рода сложной органической материей. Мы знаем, что в космосе имеется сложная органика. Один довод, связанный с кометами, я вам уже приводил. Другой связан с разновидностью метеоритов, называемых углистыми, — они падают на Землю и содержат до 10% сложной органики.

Илл. 24. Япет. Поверхность этого загадочного спутника Сатурна разделена на две совершенно разные зоны, одна из которых покрыта ярко сияющим льдом, а другая — очень темным красным веществом неизвестного состава. Подобное бимодальное распределение яркости для нашей Солнечной системы уникально, как и хребет, проходящий вдоль экватора Япета

А это групповой портрет ряда мелких спутников Сатурна. Все они были открыты космическими аппаратами «Вояджер», ни один не был известен прежде. Самые маленькие насчитывают порядка 10 км в поперечнике. Самый крупный — под сотню километров. Это крохотные миры, и все они темные и красные, как Япет.

Илл. 25. Мелкие спутники Сатурна. Показанные здесь спутники имеют от 20 до 200 км в поперечнике. Для обретения шарообразной формы сила тяжести на них слишком мала

На следующем изображении перед нами кольца Урана. Снимок может показаться нечетким, но сделать его стоило большого труда. Кольца сняты в инфракрасном диапазоне при длине волны 2,2 микрона. Они существенно отличаются от колец Сатурна: более узкие, более разреженные и черные, а значит, тоже говорят о преобладании темной, красноватой, предположительно органической материи во внешней Солнечной системе.

Илл. 26. Кольца Урана. На инфракрасном снимке, сделанном на длине волны 2,2 мкм, видны несколько разделенных колец, опоясывающих планету. Отдельное яркое пятно — спутник Миранда

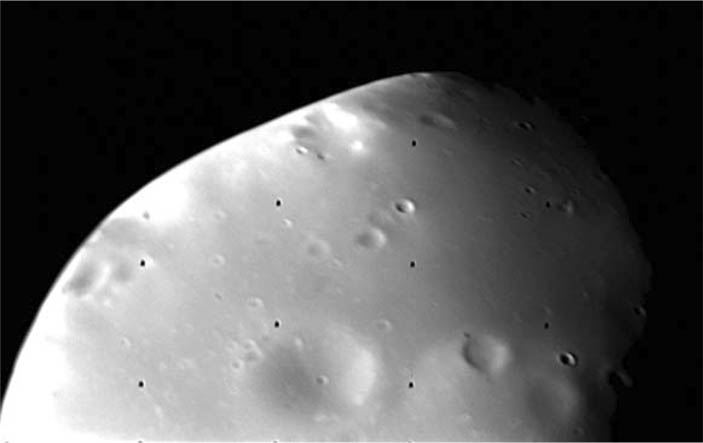

Покинем ненадолго внешнюю Солнечную систему. Здесь мы видим Фобос, ближайший спутник Марса, возможно захваченный астероид, прилетевший из дальних краев Солнечной системы, и у него то же темное, красноватое вещество в составе. Его средняя плотность известна, она соотносится с плотностью органической материи.

Илл. 27. Фобос. Средний диаметр этого спутника Марса, отличающегося причудливой картофелеобразной формой, — 22 км, период обращения — около 8 ч

Дальний спутник Марса носит название Деймос. Несмотря на внешнее несходство с Фобосом, он такой же темный и интенсивно красный — все то же самое.

Илл. 28. Деймос. Средний диаметр этого спутника Марса — 13 км, период обращения — 30 ч

Должен заметить, что на самом Марсе, вокруг которого обращаются Фобос и Деймос (вот эта каменистая поверхность на иллюстрации 29 и есть Марс, а конструкция на переднем плане — спускаемый аппарат «Викинга-1»), по крайней мере на тех двух участках, куда приземлялись «Викинг-1» и «Викинг-2», никаких признаков органики не выявлено. К исследованиям Марса я еще вернусь, а сейчас просто подчеркну, что пределы присутствия органики на Марсе крайне низки. Простых органических молекул не обнаружено и одной миллионной доли, а сложных органических молекул — одной миллиардной. Марс очень сухая планета, лишенная органики, но при этом вокруг нее кружат два спутника, возможно целиком состоящие из органической материи. Интересная загадка. На снимке мы видим две борозды, сделанные в марсианской поверхности грунтозаборником. Взятые образцы грунта были переправлены на автоматическую станцию и исследованы с помощью газового хроматографа в сочетании с масс-спектрометром на предмет присутствия органики, которой там не обнаружилось.

Илл. 29. Поверхность Марса, сфотографированная «Викингом-1». Таким запечатлел Марс спускаемый аппарат «Викинга-1» в 1977 г. — каменистая равнина и ржаво-красное небо. На переднем плане виден сам спускаемый аппарат с вытянутой метеорологической штангой

Продолжу рассказ об органической материи во внешней Солнечной системе. А самым полным, поскольку на этот счет мы располагаем наибольшими, хотя все равно достаточно ограниченными сведениями, будет рассказ о Титане. Титан — это крупнейший спутник системы Сатурна. Он примечателен по многим причинам, самая поразительная из которых заключается в том, что он единственный из спутников в Солнечной системе обладает выраженной атмосферой. Давление у поверхности Титана (как мы знаем благодаря «Вояджеру-1») составляет около 1,6 бар, то есть примерно в 1,6 раз выше, чем в комнате, где я пишу эти строки. Поскольку ускорение свободного падения на Титане приблизительно в шесть раз меньше, чем на Земле, в атмосфере Титана в десять раз больше газа, чем в земной, поэтому она очень плотная.

Илл. 30. Диск Титана. Интригующие черты самого крупного из спутников Сатурна, запечатленные с орбиты зондом космического аппарата «Кассини» в 2005 г.

В число органических молекул, обнаруженных в газообразном состоянии в атмосфере Титана «Вояджерами», входит цианистый водород (HCN, о нем мы уже говорили), цианоацетилен, бутадиен, циан (две слепленных молекулы цианида ), пропилен, пропан (этот нам знаком), ацетилен, этан, этилен (это все составляющие природного газа). То же самое с метаном. И основным компонентом атмосферы на Титане, как и здесь, выступает молекулярный азот.

По-моему, весьма интересно, что во внешней Солнечной системе у нас имеется небесное тело, заряженное сырьем для жизни. Исходя из нынешней скорости формирования этих материалов на Титане, можно вычислить, сколько их там накопилось за время существования Солнечной системы. В результате получается объем, который должен покрывать весь Титан слоем по крайней мере в сотни метров толщиной, а возможно и в километры — зависит от того, какой длины ультрафиолетовую волну использовать в экспериментах по моделированию. Кроме того, имеется ряд любопытных данных, указывающих на существование на этом спутнике подповерхностного океана из жидкого углеводорода1. Только представьте себе эту среду. Есть суша, возможно, имеется и океан. Суша покрыта органическим компостом, который падает с неба. Под этим океаном из жидкого этана и метана располагаются еще более обильные залежи этого сложного сырья, а еще глубже находится замороженный метан, замороженная вода и так далее.

Илл. 31. Побережье на Титане. В 2005 г. опускающийся зонд «Гюйгенс» сфотографировал с высоты около 10 км ледяные нагорья с сухими руслами рек и границей, похожей на береговую линию исчезнувшего моря

Вот куда хорошо было бы наведаться. Что произошло со всем этим сырьем за последние 4,6 млрд лет? Насколько там все продвинулось? Насколько сложные там молекулы? Что происходит, когда в результате случающегося время от времени внешнего или внутреннего воздействия какой-то участок нагревается, лед подтаивает и образует жидкую воду? Титан просто требует подробного исследования: возникает ощущение, что там, в рамках отдельной планеты, идет эксперимент, который здесь, на Земле, привел к возникновению жизни, а на Титане оказался в буквальном смысле заморожен на ранней стадии из-за недоступности жидкой воды.

Не менее поразительны исследования межзвездной органической материи (которые ведутся в основном в последние два десятилетия): органическими молекулами заряжено не только множество небесных тел в нашей Солнечной системе, но и холодное темное пространство между звездами.

Здесь наш взгляд устремлен к центру Галактики по направлению к созвездию Стрелец. Видны темные облака, одни довольно протяженные, другие гораздо скромнее в размерах. В этих огромных молекулярных облаках как раз и обнаруживается свыше пятидесяти различных видов молекул, большей частью органических. И именно в таких темных облаках предположительно происходит гравитационное сжатие звездной туманности, поэтому формирующаяся планетная система должна отчасти состоять из сложной органики. Отсюда вывод: сложная органическая материя имеется повсюду.

Илл. 32. Звезды Стрельца. Объектив космического телескопа «Спитцер» обращен к созвездию Стрелец. Инфракрасной камере удалось пробиться сквозь газопылевую завесу и сделать завораживающий снимок густо заполненного звездами центра галактики Млечный Путь

А теперь вернемся к вопросу о происхождении жизни на Земле. Органическое сырье могло попасть на планету извне во время ее формирования, могло выработаться на месте из более простых материалов, как на Титане. В настоящее время у нас нет возможности оценить соотношение поступлений из этих двух источников. Но вроде бы понятно, что достаточно будет хотя бы одного.

Земля образовалась в процессе стягивания сгустков вещества, о котором мы говорили выше, конденсируясь из солнечной туманности. Поэтому на заключительных стадиях формирования она принимала на себя тела, сталкивавшиеся с ней на высокой скорости и вызывавшие ряд катастрофических последствий, в том числе таяние значительной части поверхности. Как вы, наверное, догадываетесь, для возникновения жизни это не лучшие условия. Но спустя какое-то время, когда аккумуляция планет в Солнечной системе более или менее завершилась, на поверхности Земли начала образовываться вода, поступая извне или дегазируясь изнутри, и заполнять древние кратеры, оставшиеся от ударов. А из космоса по-прежнему тонкой струйкой сочилась органика. В то же время под воздействием электрических разрядов и ультрафиолета Солнца и других источников энергии на планете вырабатывалась собственная органическая материя. Объема органики, произведенного в первые несколько сотен миллионов лет истории Земли, оказалось достаточно, чтобы создать в имеющемся океане органический раствор концентрацией в несколько процентов. Концентрация примерно такая же, как у куриного бульона «Кнорр», да и состав мало чем отличается. Польза куриного бульона для поддержания здоровья и жизни общеизвестна. И именно в этом теплом разбавленном супе, как назвал его Дж. Б. С. Холдейн — один из первых, кто осознал вероятность именно такой последовательности событий, развивается стандартный сценарий возникновения жизни.

В лабораторных условиях можно взять молекулы воды, аммиака и метана, такие же, как упоминавшиеся выше применительно к Титану, и расщепить с помощью ультрафиолета. Из фрагментов получится набор молекул-предшественников, куда будет входить и цианистый водород, и затем эти молекулы, комбинируясь, сформируют аминокислоты в воде. В таких экспериментах стабильно создаются не только структурные элементы белка, но и структурные элементы нуклеиновых кислот. В ряде последующих экспериментов более мелкие молекулярные структурные элементы, соединяясь, образуют крупные сложные молекулы.

Если взглянуть на палеонтологическую летопись, мы обнаружим следы микроокаменелостей, существовавших не только в начале кембрия, но и гораздо раньше — 3,5 млрд лет назад.

Задумайтесь об этом значении. Сама Земля образовалась около 4,6 млрд лет назад. На этом этапе — на последних стадиях аккреции — условия на Земле не годились для возникновения жизни. Исследование позднего образования кратеров на Луне наводит на мысль — поскольку Земля и Луна, как и сейчас, предположительно, находились тогда в одной части Солнечной системы, — что подходящий этап для возникновения жизни на Земле наступил не раньше чем 4 млрд лет назад. Соответственно, если условия для возникновения жизни на Земле создаются лишь 4 млрд лет назад, а возраст первых окаменелостей составляет около 3,5 млрд лет, на появление жизни отводится всего 500 млн лет. Однако эти самые первые окаменелости никак нельзя отнести к чрезвычайно простым — это строматолиты из колоний нитчатых цианобактерий, и их появлению должно было предшествовать достаточное эволюционное развитие. Из этого следует, что жизнь возникла гораздо быстрее, чем за 500 млн лет. Насколько быстрее, мы не знаем. Одно время популярна была гипотеза о шести днях. Эти данные ее не исключают, но в любом случае на 500 млн лет процесс растянуться не мог. Все должно было произойти очень быстро. Стремительность в этом процессе свидетельствует в его пользу. Чем быстрее, тем вероятнее. Один-единственный пример экстраполировать сложно, и тем не менее из этих данных следует, что в каком-то смысле жизнь возникала легко и была заложена в законах физики и химии. И если это так, это очень важное обстоятельство для предположений насчет жизни на других планетах.

У этого довода о происхождении жизни имеется классический контраргумент. Насколько мне известно, впервые его выдвинул Пьер Леконт дю Нуи в книге 1947 г. под названием «Судьба человека» (L’Homme et sa destinée), и с тех пор этот тезис открывают заново каждые лет пять. Звучит он примерно так. Возьмем биологические молекулы. Не все. Поверим пока эволюционистам на слово. Возьмем маленькую, простую, не какую-нибудь длиной в тысячи аминокислот. Фермента из сотни аминокислот будет достаточно. Это очень скромный фермент. Для наглядности представьте его себе в виде ожерелья из сотни бусин. Двадцать разных видов бусин, каждая из которых может находиться в любом месте ожерелья. Чтобы в точности воспроизвести эту молекулу, нужно нанизать требуемые бусины — требуемые аминокислоты — в правильном порядке. Если вы будете нанизывать с завязанными глазами, выбирая вслепую из бусин, представленных в одинаковом количестве, шансы взять правильно первую бусину — 1 к 20. Вторую — тоже 1 к 20, а значит, шансы угадать одновременно первую и вторую — 1 к 202. Угадать первые три — 1 к 203, а выбрать правильно всю сотню — 1 к 20100. Ясно, что 20100 — это 2100 × 10100. А поскольку 210 — это тысяча, то есть 103, то 2100 — это 1030, и значит, все вместе — 10130. Один шанс из 10130, чтобы с первого раза собрать молекулу правильно. Десять в сто тридцатой степени, единица со 130 нулями — это намного больше, чем суммарное количество элементарных частиц во всей Вселенной, которое не превышает 1080.

Представим себе, что у каждой звезды во Вселенной имеется такая же планетная система, как наша. Допустим, на одной планете есть океаны. Допустим, такие же глубокие, как у нас. Допустим также, что в каждом из этих океанов присутствует раствор органики концентрацией в несколько процентов, и в каждом крохотном объеме океанской воды, в котором окажется достаточно молекул, каждую микросекунду ведется эксперимент по созданию того самого белка из сотни аминокислот. Таким образом, каждую микросекунду в океане ставится огромное количество подобных экспериментов. Аналогичные процессы происходят в соседней звездной системе и в следующей за ней, то есть по всей галактике. И не просто по всей галактике, но в каждой галактике Вселенной. Но, как выясняется, даже если последовательно вести такие эксперименты на протяжении всей истории Вселенной, сконструировать молекулу фермента заданной конфигурации все равно не получится. А вообще, на самом деле все обстоит еще хуже.

Если проводить этот самый эксперимент каждую планковскую единицу времени — мельчайшую допустимую в физике, даже тогда не удастся породить одну-единственную молекулу гемоглобина. Именно из этого многие делают вывод о существовании Бога, потому что как иначе возникли эти молекулы? Если вы слышите этот аргумент впервые, согласитесь, он довольно убедителен. Сильный довод. Целая Вселенная, экспериментирующая каждую планковскую единицу времени. Крыть нечем.

А теперь взглянем еще раз. Что изменится, если я уберу из молекулы гемоглобина аспарагиновую кислоту и заменю глутаминовой? Нарушит ли это функции молекулы? В большинстве случаев не нарушит. В большинстве случаев у фермента имеется так называемый активный центр, как правило, длиной около 5 аминокислот. Именно он и выполняет основную функцию, а остальные составляющие участвуют в укладке, «включении» и «выключении» молекулы. Так что обоснования требует не сотня позиций, а всего 5 для начала. А 205 — до смешного маленькое число, это всего лишь 3 млн. На все эксперименты хватит одного-единственного океана и недели времени. Напомню на всякий случай, что именно мы пытаемся сделать: мы не создаем человека с нуля, речь не о том, чтобы в первобытном океане одновременно соединились все молекулы, составляющие человеческий организм, и получившееся существо выбралось на берег. Нам нужно другое. Нам нужно нечто, запускающее процесс возникновения жизни, чтобы мощнейшее сито дарвиновского естественного отбора начало вычленять и поощрять удачные результаты природных экспериментов и отсеивать провальные.

Таким образом, здесь, как и в ряде аргументов, о которых я рассказывал в предыдущей лекции, есть один важный фактор, который упускают из вида те, кто, присмотревшись к природному миру, усматривает в нем божественное вмешательство. С подобным утверждением, очень образно сформулированным, выступили в том числе астрономы Фред Хойл и Н. Ч. Викрамасинг. Проведя подсчеты в духе вышеописанных, они заявили примерно следующее: шансы на спонтанное возникновение истоков жизни в первобытном океане в результате молекулярного взаимодействия не намного превосходят шансы на сборку «Боинга-747» вихрем, спонтанно пронесшимся через свалку утиля. Это яркий образ. И кроме того, очень полезный, поскольку, разумеется, «Боинг-747» не возник сам по себе в готовом виде, это конечное звено длинной эволюционной цепи летательных аппаратов, восходящей к «Дугласу DC-3» и дальше, к планеру братьев Райт. Вот как раз планер Райтов действительно выглядит так, будто его собрал взметнувшийся на свалке вихрь. Я ни в коем случае не хочу умалять блестящие заслуги братьев Райт: главное — помнить о последующей эволюционной цепи, и тогда намного проще понять происхождение первого экземпляра.

В завершение хочу привести прекрасное стихотворение, написанное жительницей сельского Арканзаса. Зовут ее Лилли Эмери, она не профессиональный поэт, но сочиняет для себя и написала мне. И в одном из ее стихотворений есть такие строки:

Неужели вправду копошился

Когда-то род наш в прибрежном иле?

Боже, дай мне поверить,

Что Ты нас создал:

Мы так ничтожны здесь внизу.

Мне кажется, ей удалось выразить в этом стихотворении некую общую истину. Думаю, каждому из нас это чувство в той или иной степени знакомо. И все же, все же, даже если мы просто хитроумно сотканная материя, неужели это и вправду унизительно? Если мы всего лишь набор атомов, это делает нас беднее или материю богаче?

1 В июле 2006 г. НАСА объявило, что запущенный в систему Сатурна космический зонд «Кассини» получил свидетельство существования на Титане многочисленных больших озер из жидких углеводородов. — Прим. сост.

Илл. 20. Комета Махгольца. Раздутая атмосфера кометы — кома, вытягивается в противоположном Солнцу направлении, образуя разреженный хвост из пыли и ионизированного газа