«Математика для гуманитариев». Глава из книги

Лекция 2

Алексей Савватеев (А. С.): Сегодня мы займемся тем, что называется топологией. Многие считают ее центральной наукой в математике. Математика — это центральная наука во всех науках. Топология получается тогда как бы «центром внутри центра», то есть самой главной дисциплиной. Она сформировалась в начале XX века, и постепенно стало ясно, что она лежит в сердце математики. На простом языке, топология — это геометрия плюс анализ. А можно сказать и по-другому: тот, кто хочет понять самые глубокие и важные закономерности и геометрии, и математического анализа, должен изучать эти науки с топологической точки зрения.

100 лет назад топология уже достаточно хорошо оформилась, а началась она, наверное, с Эйлера (того самого Эйлера, формулу которого мы сегодня будем с вами изучать). Были сформулированы определения важнейших объектов топологии: линия, поверхность, объём, многомерное пространство. Было осознано, что у топологических объектов имеется важное свойство: размерность. Например, линия — это одномерный объект (его можно при этом поместить в 1-мерное пространство, в 2-мерное, в 3-мерное и даже в так называемое «4-мерное пространство»). Поверхность — двумерный объект (он может располагаться в 2-мерном пространстве, в 3-мерном, 4-мерном и так далее). Тело, имеющее положительный объём — это 3-мерный объект; но оно может располагаться в 3-мерном, 4-мерном, 5-мерном... пространствах. Ниже всё это будет рассматриваться в самых простых случаях, поскольку свойства топологических объектов, лежащих в 4-мерном, 5-мерном, 6-мерном... пространствах недоступны непосредственному геометрическому восприятию человека. Может быть, это хорошо, что человек не может совершить даже небольшую и короткую по времени прогулку в «подлинное» 4-мерное пространство. Вернувшись из такой прогулки, этот бедняга мог бы с ужасом обнаружить, что сердце у него теперь находится не с левой, а с правой стороны (и ему, кроме того, придется примириться с тем фактом, что он стал левшой, хотя ранее им не был). Так что с 4-мерным пространством шутки плохи. Но и в 3-мерном пространстве (казалось бы, так хорошо нам знакомом) топология сумела обнаружить ряд совершенно сногсшибательных фактов. Приступим же к ее изучению (конечно, на общеописательном уровне, не достигая стопроцентной строгости изложения).

Допустим, у вас есть глобус, или футбольный мяч, или арбуз. Это объекты по сути разные, а по форме они одинаковые. Как говорится на житейском языке, это тела, которые имеют форму шара. Однако с точки зрения топологии арбуз резко отличается от глобуса и от футбольного мяча: арбуз внутри заполнен веществом, а глобус и мяч внутри пустые. Разумно считать, что толщина картонной поверхности глобуса и толщина оболочки мяча имеют нулевой размер. Тогда глобус и мяч являются двумерными объектами, а арбуз — трехмерным. Но можно мысленно рассматривать поверхность арбуза — получится «двумерный объект, ограничивающий исходный трехмерный арбуз». Ниже мы будем говорить просто о поверхности шара (неважно, какого диаметра). Допустим, что мяч имеет диаметр 20 см, поверхность арбуза — диаметр 50 см, а глобус — 200 см. Для лучшего понимания, что такое топология, рассмотрим также кубик со стороной 20 см, склеенный из бумаги, и таких же размеров кубик, сделанный из кусочков проволоки, идущих вдоль ребер куба. Итого у нас имеется пять объектов. C общежитейской точки зрения их можно разделить на две группы — «круглые» (3 шт.) и «кубообразные» (2 шт.). C точки зрения человека, привыкшего всё измерять сантиметром (например, портного), их надо разделить на две группы по другому принципу: «предметы с размерами порядка 20 см» (3 шт.) и «более крупные предметы» (2 шт.). А с точки зрения математика-тополога, здесь имеются четыре абсолютно одинаковых предмета и один особенный (а именно, проволочный куб). И тополог даже даст обоснование, почему он так считает: первые четыре объекта являются двумерными, а последний объект — одномерный. Таким образом, топология не только не видит разницы между поверхностью шара диаметра 20, 50 или 200 см, но и не видит разницы между поверхностью куба и поверхностью шара! Итак, тополог надевает на себя «волшебные очки», которые не позволяют определить ни размеры, ни форму предметов. Что же он тогда через них сможет разглядеть? Он сумеет разглядеть самое глубинное отличие представленных ему предметов друг от друга, их, так сказать, конструкцию. Например, добавим к этим пяти предметам еще и бублик с внешним диаметром 20 см и будем интересоваться не самим бубликом, заполненным тестом, а только его поверхностью. А также добавим обыкновенное кольцо из проволоки (диаметром 1 см). Что скажет тогда тополог? «С точки зрения размерности здесь имеется два типа объектов: двумерные и одномерные. Но поверхность бублика резко, принципиально отличается от поверхности шара. Точно так же проволочный кубик резко отличается от кольца из проволоки. Итак, здесь представлены четыре различных топологических типа: поверхность шара (4 предмета), поверхность бублика, окружность, проволочный кубик».

Возьмем и изогнем, изомнем, растянем поверхность шара, но нигде не порвем, и не склеим никакие две точки в одну. Мы можем из нее таким образом получить, например, куб (то есть, естественно, не сам куб, а его поверхность). Чтобы понять, как это делается, покажем, как из круга, изготовленного из резины, получить квадрат (размеры квадрата неважны). Для этого надо в четырех равноудаленных местах границы круга потянуть наружу резиновый слой, пока он не примет форму квадрата. В частности, точки границы круга превратились в точки периметра квадрата.

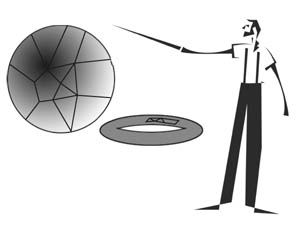

Рис. 28. Слева — шаровой кусок теста, справа — бублик из теста. Пекарь (или лектор?) взял левый кусок теста, раскатал его так, чтобы из него получился удлиненный цилиндр (в топологии заполненный цилиндр неотличим от заполненного шара), согнул его и слепил концы этого цилиндра. Вот и получился из шара бублик... Стоп-стоп. Слеплять (то есть склеивать точки) нельзя! Тип объекта изменился

Можно много чего сделать из резиновой камеры сдутого футбольного мяча. Но есть интуиция, которая подсказывает, что автомобильную (или велосипедную) камеру из камеры футбольного мяча сделать будет затруднительно, даже используя те широкие возможности, которые предоставляет нам топология. Куб, эллипсоид (то есть сжатая поверхность сферы), яблоко, арбуз — пожалуйста, а вот бублик из шара не сделаешь, не порвав его, либо не склеив между собой некоторые точки. Согласно сказанному выше, надо различать две разные задачи: 1) Из заполненного шара сделать заполненный бублик и 2) Из поверхности шара сделать поверхность бублика. Первая задача «решена» в подписи к рис. 28.

И Эйлер задался вопросом, а можно ли это утверждение доказать? Вроде бы интуитивно оно совершенно понятное. Но математика ставит задачу перевести очевидное на язык строго доказанного. Ведь если мы откроем цивилизацию, которая, например, живет на плоскости, для ее жителей будет не очевиден рассматриваемый нами факт (см. врезку 2). А с помощью математики мы сможем передать им содержание теоремы. К чему я клоню?

Врезка 2. Эйнштейн — о топологии

Однажды А. Эйнштейна попросили совсем кратко, на понятном любому языке, пояснить, в чем состоит суть сделанных им открытий. Он ответил: все мы, люди, словно маленькие жучки с завязанными глазами, ползающие по поверхности большого мяча и воображающие, что двигаемся по плоскости. Я же первый понял, что мир, в котором я живу, искривлен. Но пока не совсем понятно, как именно он искривлен. (То есть, «по-научному», каков топологический тип космоса.)

А вот к чему. Несколько лет назад математик Г. Перельман установил похожий факт, но только в пространстве больших измерений. Факт про фигуры в многомерном пространстве, которые локально похожи на искривленное трехмерное пространство. Мы живем в трехмерном пространстве, мы четвертого измерения не видим и не чувствуем. Мы можем только рассуждать, что четвертое измерение — это время, но объять его взором не можем. Поэтому мы не можем говорить так спокойно и убежденно, что сделать из шара тор в пространстве больших измерений нельзя. (Ведь в 4-мерном пространстве, как указывалось выше, можно, не нарушая правил топологии, превратить незаметным образом человека с сердцем, расположенным слева, в человека с сердцем, расположенным справа.)

Рис. 29. Начало большого пути в топологию

Нам нужен язык, на котором это можно доказать. И вот для того, чтобы это можно было доказывать, для того чтобы через много лет Перельман смог доказать «гипотезу Пуанкаре» (после того как ее доказали, она вместо гипотезы Пуанкаре стала называться теоремой Перельмана или Пуанкаре — Перельмана), Эйлер начал большой путь. Он перевел то, что мы с вами считаем очевидным, в точное, железобетонное математическое рассуждение. Как же он это сделал? Он нарисовал на поверхности шара, мяча, арбуза, глобуса, любого круглого объекта некоторую карту. Иными словами, некий искривленный многогранник (рис. 29).

C точки зрения топологии, любой многогранник — это тоже шар. Тетраэдр — это шар, куб — это шар, октаэдр, любой параллелепипед — это всё шары. Например, потому что если их выполнить из резины и надуть, то получится футбольный мяч, то есть шар. Но до работ Эйлера еще не было «точки зрения топологии», так как не было и самой топологии.

Эйлер «чувствовал», что все эти объекты одинаковые. В чём именно? И как это объяснить остальным людям? В особенности его интересовал вопрос: как доказать, что поверхность шара, поверхность бублика, поверхность кренделя неодинаковые?1 В ответ на первый вопрос ясность позже внес Анри Пуанкаре (после того, как Огюст Коши внес должную ясность в вопрос, что такое «непрерывная функция»). Однако Эйлер сразу обратился ко второй задаче (о доказательстве неодинаковости двух поверхностей) и блестяще решил ее.

Рис. 30. А вы не пробовали жить на «Земном шаре» в форме огромного бублика? А заметили бы жители, что это не шар, если бы небо всегда было закрыто беспросветными тучами?

Эйлер сделал следующее. Он нанес на поверхность шара многогранник — картиночку «стран», причем страны необязательно треугольные (рис. 30). (Если говорить о «странах», то надо помнить, что рассматривается «Земной шар», не содержащий морей и океанов.) При этом вся поверхность шара должна быть покрыта многоугольниками.

Главное, чтобы каждая страна была простым плоским объектом, без дырочек, — как круг или квадрат. И далее он сделал то же самое с велосипедной камерой. Нанес такой многогранник, который является как бы «остовом» каретного колеса (машинных колес в то время еще не было!). При этом вовсе не обязательно, чтобы количество и вид граней, а также количество вершин и ребер этого многогранника для шара и для колеса были одинаковы. Более того, они и не могут быть одинаковыми (как мы увидим ниже).

А потом стал считать у этих многогранников эйлерову характеристику: величину \( В-Р+Г \).

Число вершин минус число ребер плюс число граней. Как бы мы ни мяли и ни изгибали шар, наши грани — «страны» от этого не меняются. (Но, конечно, нельзя так смять страну, чтобы она вся превратилась в отрезок. Такого даже во время наполеоновских войн не происходило! А если говорить серьезно, то отрезок — одномерный объект, а страна — двумерный.) То есть вершины остаются вершинами, ребра — ребрами, а грани — какими были (например, изогнутым пятиугольником или треугольником), такими и остались. А значит, величина \( В-Р+Г \) не меняется. Теперь считаем эту величину на колесе (по науке поверхность колеса (или бублика) называется словом тор. А тор, заполненный внутри, называется полноторием. Поверхность же шара называется, как известно, сферой). И если сфера может перейти в тор, то картинка на шаре перейдет в картинку на колесе. И, значит, их эйлерова характеристика должна быть одинакова.

Докажем, однако, что у любой фигуры, нарисованной на колесе, эйлерова характеристика равна 0, а у любой фигуры на шаре — равна 2.

Слушатель: А если бы получилась одна и та же цифра, то что?

А. С.: Мы не смогли бы сделать из этого никакого вывода. Мы бы не смогли сделать вывод, что они одинаковые, но не смогли бы сделать и вывод, что они разные. Но ведь есть и другие подходы, кроме формулы Эйлера. Для более сложных случаев.

Слушатель: Понятно.

Слушатель: А как взаимосвязаны картинки на торе и шаре?

А. С.: То есть как именно они друг с другом соотносятся? Никак. Каждая из картинок, независимо друг от друга, является как бы «сетью», наброшенной на данную поверхность. Эту сеть при желании можно сделать состоящей из треугольных ячеек. Тогда она называется «триангуляцией поверхности».

Слушатель: А не может быть такого, что будет то же самое количество вершин, ребер и граней, но при этом картинка будет другая?

А. С.: Смотря, что понимать под словом «другая». Она может, безусловно, немного иначе выглядеть: ребра могут быть длиннее или короче. Но мне достаточно того, чтобы имелось то же самое количество вершин, ребер и граней. А при изгибах, растяжениях и сжатиях поверхности это будет именно так.

Слушатель: А...

А. С.: Итак, если вы поверили, что не изменится ни количество вершин, ни количество ребер, ни количество граней, то всё остальное я докажу совершенно строго. Я продемонстрирую, что величина \( В-Р+Г \) на шаре и на торе разная: на автомобильной камере она равна 0, на сфере — равна 2.

Слушатель: А если предположить, что дырка у тора имеет площадь ноль. По-прежнему число Эйлера — 0?

А. С.: А что значит «площадь дырки»? Это значит, что бублик сходится в одной точке — в серединке?

Слушатель: Да.

А. С.: Нет, эйлеров индекс \( В-Р+Г \) будет другой. Фигура, которая получится, не устроена как обычная плоскость в окрестности любой своей точки, потому что в окрестности серединки, где дырка сходится с разных сторон, она устроена очень сложно.

Рис. 31

Чтобы понять это, рассмотрим сечение тора (с заклеенной дырой) вертикальной плоскостью, проходящей в стороне от точки заклейки, а также плоскостью, проходящей через точку заклейки. Рассмотрим две замкнутые кривые, получившиеся в сечениях (см. рис. 31).

Первая кривая устроена как окружность, окрестность любой ее точки — просто интервал, а вторая кривая устроена иначе (рис. 32). Потому что в любой микроскоп окрестность точки пересечения видится как крест, а не как отрезок. То же самое с тором — с автомобильной камерой. C точки зрения таракана, который по ней ползает, это просто плоскость (если, конечно, дырка в торе не была заклеена). Но и шар с точки зрения таракана — тоже плоскость (ведь он в каждый момент времени видит только маленький кусочек «у себя под носом», а он почти плоский). То есть смотрите, что происходит. Таракан, который ползает по тору и по шару, не может понять, что это разные объекты. Мы такие же тараканы, мы живем в трехмерном пространстве, мы — трехмерные тараканы. Мы знаем, что вокруг нас есть окрестность. Окрестность — это обычное трехмерное пространство: его определяют 3 взаимно перпендикулярных оси. То есть я вижу трехмерную окрестность вокруг себя, но я не знаю, как устроена вся вселенная целиком. Я не могу иметь такого представления. Так вот: топология приоткрыла эту тайну. Гипотеза Пуанкаре как раз про то, как устроено пространство, где мы живем. Мы видим, что вокруг нас всё трехмерно, но мы не знаем внутри какого рода объекта мы живем. То ли мы живем в обычном бесконечном трехмерном пространстве, то ли мы живем на поверхности трехмерной, извините, сферы, которая ограничивает четырехмерный шар. Не можем мы этого понять, просто посмотрев вокруг себя. Ведь радиус такой «трехмерной сферы» может равняться, скажем, 100 миллионам световых лет. А на такие расстояния глаз посмотреть не способен.

Рис. 32. Слева — простая замкнутая кривая (не пересекает сама себя). Справа — что-то вроде дороги с перекрестком. Топологический тип этих двух одномерных объектов разный

Врезка 3. Еще одно упражнение для слушателей. Ниже описано странное путешествие неких космических Магелланов. Могло ли такое быть в космосе?

...Все астрономы Земли в 3333 году нашей эры были в глубоком недоумении. Один из них, направляя свой телескоп в разные точки небесной сферы, имел привычку фотографировать не только ее, но и (перейдя в другое полушарие Земли), фотографировать также диаметрально противоположную ей точку. Накопив изрядное количество таких пар фотографий, он принялся их изучать. И вдруг — сюрприз: на одной из двух фотографий пары он увидел маленькое, но вполне различимое созвездие в виде правильного пятиугольника. Велико же было его изумление, когда на другой фотографии пары он увидел такое же созвездие, той же величины и той же яркости! Велико было и удивление всех остальных астрономов, когда они услышали это сообщение (и немедленно проверили его). И скоро об этом узнали все жители Земли. Было решено одновременно выслать две космических экспедиции (на предмет проверки, не посылают ли на Землю сигналы внеземные цивилизации): одна экспедиция — прямо в центр первого пятиугольника, вторая — в центр диаметрально противоположного пятиугольника.

Долго летели космонавты в ту и в другую сторону с одинаковой «субсветовой» скоростью — целых 10 лет. И всё это время за их ракетами наблюдали чуткие приборы астрономов. Вдруг в центре первого 5-угольного созвездия была зафиксирована яркая вспышка неправильной формы, и первая ракета исчезла. Астрономы решили взглянуть, видна ли вторая ракета. К своему ужасу, они увидели, что ровно в тот же момент с диаметрально противоположной стороны была зафиксирована вспышка той же формы, и вторая ракета тоже исчезла.

Могло ли такое быть?

Ответ

Могло. Если бы только космос, в который погружена Земля, был не бесконечным трехмерным пространством, а очень большой, но конечной трехмерной сферой.

Чтобы лучше понять это, представьте себе, что наша Земля сплошь покрыта мировым океаном, на котором имеется (на экваторе) только один небольшой остров вроде Крита. Поверхность этого океана является двумерной сферой, но свойства у нее похожи на свойства трехмерной сферы. И выплыли с этого острова два одинаковых корабля (в один и тот же момент времени): один поплыл ровно на запад, другой — ровно на восток. Плыли они быстро и потому очень сильно столкнулись (в точке, диаметрально противоположной острову Криту). От столкновения они могли взорваться. После отплытия прочие люди следили за ними, посылая вслед радиоволны (а они, как известно, могут огибать поверхность Земли). На экране радара и на западе, и на востоке всё время был виден какой-то странный правильный пятиугольник (оказалось, что это — радиомаяк из пяти источников, построенный кем-то на противоположной точке поверхности Земли). Корабли взорвались как раз в центре этого пятиугольника. Взрыв был зафиксирован одновременно и западным, и восточным радаром.

Сверху из нашего трехмерного мира мы видим, что тор и сфера — разные объекты. Но глазами червя, который ползает по двумерной поверхности, этого не видно, всё одинаковое. Вопрос: как же доказать червю, что поверхности разные?

Допустим, что у червя есть мышление, он может воспринять математическое рассуждение. Как я могу передать ему знание? А вот как. Я ему говорю: «Ты можешь, экспериментально исползав сферу, проверить, сколько здесь вершин?» Он говорит: «Ну, конечно могу. Я постепенно все их обползаю, поставлю метку, найду алгоритм, которым я посчитаю количество вершин». Тогда я спрошу: «Можешь ли ты посчитать количество ребер?» — «Ну, конечно, могу», — говорит он. «А граней?» — «Тоже могу. Нет проблем никаких. Каждый раз переходя из грани в грань, заливаю ее водой. В следующий раз я к ней приду, а она уже мокрая, значит, я ее уже посчитал». Понятно, что, находясь на двумерной поверхности, не выходя в трехмерное пространство, можно посчитать, сколько ребер, вершин и граней. Теперь, если я пересажу червя на тор, он посчитает вершины, грани и ребра и убедится, что индекс Эйлера имеет другое значение. На сфере — 2, а на торе — 0. Тут я ему и скажу: «Теперь ты понимаешь, что поверхности абсолютно разные, они с нашей человеческой трехмерной точки зрения абсолютно разные. Они с твоей точки зрения одинаковые, потому что ты видишь локально, а с нашей трехмерной — они разные». То же самое происходит с нашей трехмерной вселенной, с точки зрения четырехмерного пространства. Наше пространство может быть устроено по-разному, но Г. Перельман доказал теорему, которая ограничивает класс того, что нам нужно проверять, когда мы выясняем, где живем.

Рис. 33. Накидываем «сеть» из ребер и вершин на верхнюю половину сферы и на небольшой кусок поверхности тора. Нижняя часть сферы может трактоваться как одна гигантская грань (грани не обязательно должны быть треугольными). Оставшийся кусок тора не может считаться «гранью», так как грань не может выглядеть как трубка. Надо эту трубку подразбить на более мелкие части (на треугольники, квадратики и т. д.)

Слушатель: А как Эйлер пришел именно к этой формуле?

А. С.: Честно говоря, я не знаю, но он вообще был гений. Говорят, что у него никогда не было математических ошибок и неверных утверждений. Даже не совсем обоснованные рассуждения Эйлера (после их очевидной коррекции) были впоследствии подтверждены. Видимо, он настолько верно чувствовал ситуацию, как будто внутри него находился «барометр правильности», с которым он постоянно сверялся.

Математика — это прозрение. Вы идете по парку, вокруг листья шелестят, бах — и вы всё поняли. Это не от вас, это как бы сверху идет.

Сейчас я буду доказывать, что на сфере индекс Эйлера равен 2, а на торе он равен 0, и, может быть, вам будет ясно, как Эйлер к этому пришел.

Допустим, я уже сформировал «сеть», покрывающую сферу, и «сеть» для тора (рис. 33).

Стираю одно ребро на сфере (потом буду стирать ребра и на торе). Что меняется вот в этом нашем выражении (то есть \( В-Р+Г \))?

Рис. 34. Укрупняем «страны» за счет удаления участков границ. Начинать удаление можно с любого ребра

Слушатель: Минус одно ребро.

Слушатель: Минус одна грань.

А. С.: Значит, выражение \( В-Р+Г \) не изменилось (рис. 34).

Какие еще операции я могу сделать с этой картинкой? Могу убрать еще одно ребро. Опять ничего не изменится. Но в какой-то момент меня ударят по рукам. Некоторые вершины могут стать странными (что-то вроде куска забора в чистом поле).

Может получиться «висячая вершина» — она связана с единственным ребром (может быть и несколько таких кусков, см. рис. 35).

Рис. 35

Давайте превратим вот такое ребро во что-нибудь человеческое (только не в человеческое ребро!). Что для этого надо сделать?

Слушатель: Выпрямить.

А. С.: Да. Удалить вершину и выпрямить границу, убрав ненужный «кусок границы». Что изменилось?

Слушатель: Минус вершина.

Слушатель: Минус ребро.

А. С.: Минус ребро, потому что из двух соседних ребер стало одно. Заметьте, что в выражении \( В-Р+Г \) пять ничего не изменилось. Итак, я буду упрощать картинку дальше (см. рис. 36).

Рис. 36. Одна из стран явно стала «империей»!

Что происходит, когда я сниму еще ребро?

Пусть возникнет еще одна аномалия такого же типа. Возникнет вершина, из которой торчит ребро, и на другом конце ребра висит пустая вершина. Но по-прежнему \( В-Р+Г \) такое же, как было раньше. Что я теперь могу сделать с этой вершиной и этим ребром? Стереть их целиком. При этом количество и вершин, и ребер уменьшится на 1 (рис. 36). Значит, выражение опять не изменилось, а «сеть» на поверхности стала проще.

Я значительно увеличил грань, я убрал всё внутри нее, а выражение не менялось. «Сеть» свелась к двум граням, охватывающим сферу «сверху и снизу», разделенным замкнутой ломаной; в ней количество вершин равно количеству ребер, то есть \( В-Р+Г=Г=2 \).

Для сферы формула Эйлера тем самым доказана.

Вопрос: «В какой ситуации логика этих рассуждений не может быть проведена?» Математик всегда изучает, в каком месте его рассуждение не пройдет. А не пройдет оно, например, на торе. На торе берем вершину и 2 ребра (рис. 37).

Рис. 37. Ребро вокруг бублика и ребро вокруг дырки от бублика (и одна вершина)

К такой картинке (рис. 37) приводится сниманием ребер любая «сеть» (достаточно общего вида ) на торе. Почему же нельзя снять еще одно ребро? Здесь я взываю к интуиции слушателей. Если мы разрежем тор по этим ребрам, а потом развернем, то получим квадрат. Чтобы лучше себе всё это представить, проделаем данные операции в обратном порядке: возьмем обычный квадрат из гибкой резины и изогнем его так, чтобы две противоположные стороны квадрата совпали (и затем склеим по совпавшим сторонам).

Получилась трубка (две оставшиеся стороны квадрата превратились при этом в два колечка). Изогнем трубку таким образом, чтобы эти колечки тоже совпали (и склеим их). Вот и получился из квадрата тор. По местам склеек восстанавливаем, где на этом торе расположены два ребра и одна вершина (из четырех вершин квадрата получилась одна вершина на торе).

Осталось пояснить только один важный вопрос: так все-таки можно или нельзя при изучении топологии делать склейки, разрывы и надрезы? Выше говорилось, что при этом может измениться топологический тип объекта. Значит, если мы хотим сохранить топологический тип объекта, этого делать нельзя. Но можно безболезненно делать многое другое: растяжение, сжатие, перемещение, поворот объекта, увеличение его в несколько раз. Эти операции позволяют представить изучаемый объект в самом простом для понимания виде. Например, конус (заполненный внутри) можно превратить в шар.

Однако, если мы хотим изменить топологический тип, то можно (и даже нужно) делать разрезы и склейки. Эти операции так часто применяются в топологии, что даже носят специальное название: «топологическая хирургия». Более того, практически любой интересный для изучения объект можно склеить из весьма простых кусков. Скажем, торическую поверхность можно получить склейкой нескольких треугольных кусков. А когда склейка будет закончена, места склеек будут определять некоторую «сеть» на торе. «Сеть», составленная из треугольников (естественно, криволинейных), называется «триангуляцией». Простейшая «сеть» на торе (рис. 37) не является триангуляцией, так как она получена не из треугольников, а из квадратов... точнее, из одного-единственного квадрата. Но этой беде легко помочь: когда мы выше делали операции в обратном порядке, надо было на исходном квадрате нарисовать диагональ (то есть вместо квадрата далее рассматриваются «два склеенных треугольника»). После двух вышеописанных склеек из этого квадрата получится триангуляция тора. Она состоит (хотя в это и трудно поверить) из двух граней, трех ребер и одной вершины (к которой подходят все шесть концов этих трех ребер!).

Можно порекомендовать слушателям купить свежеиспеченный бублик с маком и, прежде чем его съесть, внимательно осмотреть и понять, как именно проходят по его поверхности ребра данной триангуляции. Но специалист-тополог может представить себе эту триангуляцию даже с закрытыми глазами!

Проверьте, возьмите любую ненужную велосипедную камеру, разрежьте и попытайтесь развернуть. Сохранится тот факт, что грань выглядит как квадрат или как круг, то есть она, как говорят математики, топологически тривиальна. Она выглядит почти как обычная плоская фигура. А вот если мы снимем ребро (т. е. сотрем его с поверхности тора) и потом разрежем по оставшемуся ребру, у нас возникнет нетривиальная фигура в виде кольца. (Кстати, слово «тривиальный» восходит к слову «тривиум», обозначающему начальный уровень образования в средневековых университетах.)

Рис. 38. Ребро, охватывающее «дырку от бублика», стерли. Вдоль оставшегося ребра разрезали. Полученную трубку разогнули. Сильно увеличив радиус одного из концов трубки и прижав ее к плоскости, получили из нее кольцо. (Можно стереть вместо этого другое ребро: убедитесь в том, что получится то же самое, даже наглядно проще!)

Колечко на плоскости (рис. 38) не является топологически тривиальным, у него внутри дырка. Получается, что нам запрещено убирать это ребро, потому что мы изменим тривиальный объект на нетривиальный. Математика прошла долгий путь, прежде чем смогла понять, чем формально квадрат отличается от кольца.

Но если мы примем к сведению этот путь, то сможем воспользоваться его результатами. Сможем сказать, что можно снимать ребро тогда и только тогда, когда объект, который возникает, будет топологически тривиален, то есть будет похож на квадрат по своей топологической структуре. Именно поэтому я не имею права стирать на торе ребро.

Итак, чему равно \( В-Р+Г \) для нашей картинки (рис. 38)? Сколько у нас вершин?

Слушатель: Одна.

А. С.: Граней?

Слушатель: 4?

А. С.: Нет, одна грань. Эта одна и та же грань. Посмотрите, из любой точки грани я могу пройти в любую другую, не пересекая рёбра. А это значит, что грань одна.

На торе сейчас всего одна грань, одна вершинка и два ребра. Поэтому \( В-Р+Г=0 \).

И всегда для тора будет ноль.

А к чему я приду на сфере, когда сниму все возможные ребра и вершины? Какой объект получится? (То есть мы не хотим останавливаться на сети в виде двух граней, охватывающих сферу сверху и снизу, как выше, а хотим сделать ее еще проще.) Я утверждаю, что в итоге останется просто голая сфера с одной вершиной. Все ребра будут сняты.

Слушатель: И как получится два?

Рис. 39

А. С.: Вот как. У вас одна вершина, одна грань и ноль ребер. \( 1-0+1=2 \) (см. рис. 39).

Почему я не могу снять и точку тоже? Потому что, если я ее сниму, останется сфера, которая топологически не похожа на квадрат. А вот, если я сферу проколол... Что происходит с камерой мяча, который проткнули иголкой? Он сдувается и превращается (если сильно увеличить место прокола и наложить на плоскость) в лоскут — в плоскую фигуру. Сфера отличается от плоского куска только одной точкой. Очень хорошо это понимают грузины, буряты и тувинцы. Они делают большие пельмени (хинкали, позы и буузы).

Как их делают? Берут кусок теста, поднимают за края, слепляют, и получается сфера. Так что в топологии можно сказать, что сфера отличается от круга всего одной точечкой. Отсюда и возникает одна точка и ноль ребер.

Рис. 40. Сфера зажата между двумя круглыми гранями (передняя, малая и задняя, большая). Их разделяет \( n \)-угольник (в нём, как было сказано выше, \( n \) ребер и \( n \) вершин). Странно только, что \( n=1 \). Как это понимать, обсуждается в лекции

Давайте к одной вершине добавим одно ребро (рис. 40). Что изменилось? Добавилось одно ребро и одна грань. То есть у нас одна вершина, одно ребро и две грани. Странно смотрится замкнутое ребро на рис. 40? Давайте тогда поставим еще одну вершину (рис. 41).

Итак: 2 вершины, 2 ребра, 2 грани: \( 2 - 2 + 2 = 2 \).

Не бывает двугранников? Да еще образованных двумя «двуугольниками»? Хорошо. Чтоб не было сомнений, добавим еще две вершинки. Получится квадрат на сфере, то есть \( n=4 \).

4 вершины, 4 ребра, 2 грани: \( 4 - 4 + 2 = 2 \). Упорно получается значение «2».

Можно остановиться в любой момент, посчитать количество вершин, ребер и граней. Но вы должны понимать, что всегда можно привести к ситуации, в которой останется одна вершина. Поэтому у любой картинки на сфере эйлерова характеристика равна двум, ибо эту картинку можно свести к простейшему случаю «одна вершина, одна грань, ноль ребер».

Рис. 41. Случай \( n=2 \) (назовем это «два двуугольника»)

Мы получаем противоречие. На торе всегда ноль, а на сфере — два. Но 2 не равно 0. Значит, это разные топологические фигуры, что, впрочем, каждый из вас и так знал. Но вопрос не в том, чтобы доказать очевидный факт, а в том, чтобы наработать язык, который поможет нам этот факт заметить в других пространствах. В частности, в пространстве большего числа измерений. А в большем числе измерений верно в точности то же самое, только появляется то, что называется «трехмерные грани». И получается следующее выражение:

$$ В - Р + Г - Т. $$Здесь \( Т \) — количество трехмерных граней. Так выглядит эйлерова характеристика для четырехмерного пространства, в котором лежит трёхмерный объект. В общем случае у формулы тот же вид \( В - Р + Г - Т + ... \) и так далее, в \( n \)-мерном пространстве, которое довольно сложно представить. Если изучить, что происходит при стирании вершины, ребра, грани, трехмерной грани, будет обнаруживаться, что значение нашего выражения не изменится. Вот основываясь на примерно таких вещах, но гораздо более сложных, была установлена справедливость гипотезы Пуанкаре.

В 2002 году, когда доказали гипотезу Пуанкаре, газета «Известия» напечатала о ней статью. Помнится, в СССР было 2 основных газеты: «Правда» и «Известия». И все знали, раз написано в газете «Известия», значит факт. Но в 2002 году «Известия» отступили от этого замечательного правила, написав математическую формулировку гипотезы Пуанкаре в таком виде, в котором она являла собой полную чушь. Они не удосужились позвонить ни одному грамотному математику и очень сильно опозорились (впрочем, мало перед кем).

А теперь — обещанное в первой лекции доказательство того, что в футбольном мяче ровно 12 пятиугольных лоскутков.

Рисуем на сфере картину футбольного мяча. Он должен состоять из шестиугольных и пятиугольных лоскутков. В любой вершине должны сходиться ровно 3 ребра. В остальном он может быть совершенно произвольным.

Давайте обозначим за \( x \) — число шестиугольников, за \( y \) — число пятиугольников.

Сколько тогда граней у нашего многогранника, нарисованного на сфере, то есть на футбольном мяче?

Слушатель: Граней?

А. С.: Да.

Слушатель: \( x + y \).

А. С.: Правильно. Ровно столько, сколько в сумме количеств шести- и пятиугольников.

\( Г = x + y \)

(\( Г \) — количество граней).

Чему равно количество вершин и чему равно количество ребер? Посчитаем наивно. Сколько вершин у шестиугольника?

Слушатели: 6.

А. С.: 6. Всего \( x \) шестиугольников. Значит, у всех шестиугольников вершин...

Слушатель: \( 6x \)

А. С.: А у пятиугольников?

Слушатель: \( 5y \).

А. С.: Значит, пишем \( 6x + 5y \), но это не совсем то, что надо. Обозначим поэтому не «\( В \)», а «\( М \)»,

$$ M = 6x + 5y. $$А. С.: Почему это не то, что надо?

Слушатели: Потому что вершины совпадают.

А. С.: Если мы разрежем мяч на лоскутки или, наоборот, не начнем сшивать, то сколько будет вершин у всех лежащих на столе лоскутков? Именно столько, \( 6x + 5y \). А когда мы сошьем, некоторые вершины совпадут. Что надо сделать с этим числом, чтобы получить правильное число вершин?

Слушатель: Разделить на 3.

А. С.: Да. Правильно, потому что ровно — не больше не меньше, а ровно — 3 разных грани сходятся в каждой вершине:

$$ В=\frac{М}{3}=\frac{6x+5y}{3}. $$Сколько ребер? Первый вопрос: сколько ребер до того, как мы сшивали? Столько же, сколько было до сшивания вершин:

$$ М=6x+5y. $$У любого многоугольника вершин и ребер одинаковое количество. А на что делить?

$$ Р=\frac{6x+5y}{3}. $$Каждое ребро мы считали ровно два раза.

Теперь мы воспользуемся формулой Эйлера. Формула Эйлера утверждает, что \( В-Р+Г=2 \). Подставим в нее выражения через «\( x \)» и «\( y \)»:

$$ \frac{6x+5y}{3} - \frac{6x+5y}{2} + x + y = 2. $$Цель этой формулы — доказать, что \( y = 12 \). Давайте решать.

$$ 6x : 3 = 2x, \\ 6x : 2 = 3x, \\ 2x - 3x + x = 0. $$Иксы ушли. Осталось уравнение относительно «\( y \)»:

$$ \frac{5y}{3} - \frac{5y}{2} + y = 2. $$Умножим все уравнение на 6, чтобы избавиться от знаменателя. Умножим и правую, и левую часть. Справа будет 12. Слева будет: \( 10y - 15y + 6y \). Отсюда

$$ y=12. $$Чудеса, да? И никакого мошенничества!

Слушатель: Что-то тут есть от фокуса.

А. С.: Курс «Математика для гуманитариев» — это курс черной магии плюс ее разоблачение. В чем здесь фокус? Природа фокуса в том, что сократились все шестиугольники. Получается, они ни на что не влияют. Можно любое количество шестиугольников вклеить дополнительно в любой футбольный мяч, так как все «\( x \)» сокращаются2. А с «\( y \)» вы не можете сделать ничего, потому что сколько бы пятиугольников ни было у нас в запасе, их количество должно удовлетворять уравнению. А математики еще 3 тысячи лет назад научились решать линейные уравнения. У этих уравнений в нормальной ситуации всегда одно решение: \( y = 12 \) — единственное решение нашего уравнения. Поэтому сколько бы вас ни просили сшить футбольный мяч из 11 пятиугольников — не получится.

Слушатель: А если пятиугольников будет 24?

А. С.: Вы сошьете два футбольных мяча. Один не сошьется. Где-то будут торчащие, несшиваемые части.

Давайте теперь посмотрим на обычную бесконечную во все стороны плоскость. C одной стороны, это более простой объект, чем сфера, но, с другой стороны, она бесконечна во все стороны. Бесконечность — это такой краеугольный камень математики. И как с ней можно быть «на ты» — это очень важная тема. Кажется, плоскость, она и есть плоскость, посмотрел вокруг — везде плоскость. Но ведь она бесконечная... А как, кстати, можно понять, что земля не плоская?

В принципе, как я понимаю, то что древние люди считали Землю плоской — это сказки. Люди всегда знали, что она не плоская. Когда по морю идет корабль, сначала на горизонте появляются паруса. Как еще, кроме как искривлением, можно это объяснить?

Слушатель: Может быть, Земля не ровная именно в этом месте...

А. С.: От того, что ты видишь паруса, до понимания, что Земля может быть устроена как шар, уже, в общем, недалеко.

Люди, на самом деле, в прошлом совершали и более великие открытия. Знаете, когда в первый раз (по крайней мере, документально) была высказана идея о конечности скорости света? В 1676 году датский астроном Тихо Браге стал наблюдать затмения спутников Юпитера. И заметил странности в их периодичности: то затмения наступали позже прогнозируемого момента, то раньше. Тогда он предложил совершенно невероятное объяснение. Он предположил, что такое могло бы быть, если бы скорость света была конечна. Так как Земля и Юпитер то приближаются друг к другу, то отдаляются, мы видим объект, который ближе, раньше, чем тот, который находится дальше. За счет этого и возникает неполная периодичность в затмениях. Но тогда нужно было признать, что значение этой скорости настолько велико, что оно превосходит всякое наше воображение. И Браге оценил его как 225 тысяч километров в секунду. Он назвал величину, которая равна 75% от верного значения. Но тогда ученый мир был еще не готов к таким смелым идеям, и к этому предположению отнеслись с большим сомнением.

Или другая история.

У вас в сумке, наверное, живет зарядка от телефона или наушники. В каком они будут состоянии? Обычно получается страшный запутанный провод.

Вопрос: можно ли его как-то распутать, если вы еще и концы провода свяжете, чтобы он стал замкнутым, как окружность? Чтобы он стал после этого распутывания нормальной, идеальной окружностью?

Слушатель: Нельзя.

А. С.: Иногда можно, иногда нельзя. Это — задача из теории узлов. Какие-то виды узлов можно распутать, какие-то нельзя. Сейчас я расскажу историю, которая может оказаться неправдой. Я слышал ее на лекции примерно 13 лет назад. Знаменитая проблема узлов, топологических типов узлов, встала в первый раз на корабле пирата Дрейка в конце XVI века. Один из матросов этого корабля тоже занимался узлами. Он завязывал много разных морских узлов и заметил, что некоторые из них — по сути один и тот же узел. Надо просто в одном месте потянуть, в другом приспустить шнур, и из первого узла получится второй (имеется в виду, что при этом концы узла должны оставаться связанными). Такие узлы называются «эквивалентными». И пирату в голову пришла идея классифицировать все виды узлов. Какие друг в друга переводятся без разрезания, а какие нет. Ему это не удалось, в чем, якобы, он честно признался.

Прошло 400 лет. И только совсем недавно был сделан большой прорыв в решении задачи об узлах. Сделали его отечественные математики Максим Концевич, Виктор Васильев и Михаил Гусаров.

Идея решения в том, что берут два узла, пишут для них некоторые математические выражения, и если они разные, то и узлы тоже разные.

Вернемся к плоскости. «Простой» вопрос: какими многоугольниками можно замостить плоскость?

Рис. 42. Замысловатая паркетная плитка

Что значит «замостить многоугольниками»? Я имею в виду следующее. Вы заходите в магазин и выбираете себе паркет. Понравившийся вам паркет состоит из одинаковых дощечек, например, такой формы, как на рисунке 42.

Кто-то в страшном сне придумал такую форму. И таких дощечек у вас немыслимое количество. Вопрос: «Можно ли собрать из них паркет? Или они при сборке входят в противоречие сами с собой?»

Слушатель: Ну, скорее всего, центр еще получится, а вот по краям комнаты будут проблемы.

А. С.: Вы, наверное, уже видите, что не всякими плитками можно замостить плоскость.

Но доказать, что какой-то конкретной плиткой нельзя замостить — довольно сложная задача. На самом деле, до сих пор не классифицированы даже все виды пятиугольников, которыми можно замостить плоскость. Найдено несколько пятиугольников, которыми можно замостить плоскость, но неизвестно, есть ли другие. Открытая проблема3. Но тем не менее методами Леонарда Эйлера можно доказать следующую теорему.

Рис. 43. Слева — невыпуклая фигура, справа — выпуклая

Теорема. Не существует ни одного выпуклого 7-угольника, которым можно замостить плоскость. Более того, восьми-, девяти-, десяти- и т. д. угольника тоже не существует.

А что такое «выпуклый»? Выпуклая фигура — это такая фигура, У которой, если вы выбрали любые две ее точки, то весь отрезок между ними лежит внутри этой фигуры, не выходит за ее пределы.

Выпуклость — одно из фундаментальных понятий математики. Такое простое определение, а на нём построена огромная сложнейшая теория с зубодробительными теоремами.

Рис. 44. До царской короны страшно даже пальцем дотронуться!

Почему же теорема требует выпуклости? Представьте себе царскую корону (рис. 44). Паркетина такой формы хотя и является 7-угольником, но он не выпуклый. Ниже мы увидим, что такими паркетинами можно замостить плоскость. Значит, если не требовать выпуклости, доказать указанную выше теорему нельзя — она просто неверна. Нельзя огульно утверждать, что паркетов из 7-угольников не бывает. Не бывает только из выпуклых.

Сколько углов? Семь. Однако такой плиткой можно без проблем замостить плоскость.

Переворачиваем фигурку и вставляем корону в корону, а потом еще раз, два... (см. рис. 45).

Рис. 45. ...и получилась страшная зубастая пасть! Продолжаем ее до бесконечности вправо и влево

Слушатель: А в конце как?

А. С.: До бесконечности. Мы же говорим о бесконечной плоскости. Полосу сделать у нас получилось... (бесконечную в обе стороны). Ну, а если можно полосу, то мы ее размножаем неограниченно вниз и вверх, и всё. Мы «запаркетили» всю плоскость. А теперь я нарисую выпуклый семиугольник (рис. 46).

Априори совершенно не понятно, почему им нельзя замостить плоскость? Почему это так? Почему никакого семиугольника нельзя предложить в качестве дощечки для паркета? Если Ваша невеста просит Вас: «Милый, я так хочу выпуклый семиугольный паркет в нашу ванну!», — то это вариант «вежливого посыла» — ибо такого быть не может. Сейчас мы докажем эту теорему. И в этом доказательстве у нас в первый раз возникнет бесконечность «во весь рост». Как доказываются теоремы не существования чего-то? Какой прием доказательства таких теорем?..

Рис. 46. А вот этими нельзя замостить плоскость!

Слушатель: От противного?

А. С.: Точно. Предположим, что существует выпуклый семиугольник, которым можно замостить плоскость. Не знаю какой, но какой-то есть. Предположим и приведем это предположение к противоречию. Итак, посмотрим на плоскость, которая замощена этими семиугольниками. Посмотрим на нее в «перевернутый бинокль» и увидим часть плоскости, как будто очень большую квартиру (см. рис. 47).

Я предупреждаю, такими доказательствами гоняют на ночь чертей. Приготовьтесь.

Начнем с того, что попробуем посчитать, сколько в квартире многоугольников. Давайте исходить из того, что наш семиугольник имеет длину 1 метр, а размер квартиры — примерно 1 км.

Рис. 47. «Чертогон» в самом разгаре. Для справок можно почитать рассказ Н. С. Лескова с таким же названием

На самом деле, не важно, какого что размера. Важно, чтобы вторая величина была неизмеримо больше, чем первая.

В данном случае «длина» семиугольника в 1000 раз меньше «длины» квартиры.

Слушатель: Что мы считаем длиной 7-угольника или квартиры?

А. С.: Например, самую большую диагональ. Это не очень важно. Тут математика немножко напоминает физику. Нужно несущественные детали не замечать, а на существенные — обращать внимание. Когда у физика есть ниточка, она обычно имеет толщину ноль. На самом деле у нее, конечно, есть толщина, но физикам она не важна. Вот и нам не важно. Возьмем какое-то измерение семиугольника (например, любую из его сторон или любую диагональ). Ведь все эти измерения намного меньше, чем «длина квартиры» — что бы мы ни понимали под этой длиной. На полу квартиры в нормальной ситуации помещается очень много паркетин. Форма пола квартиры тоже неважна, поэтому будем считать его кругом радиуса R (где R может быть как угодно велико).

Не забывайте, что нам приказано замостить не пол в квартире, а всю бесконечную плоскость.

А теперь давайте посмотрим, сколько примерно семиугольников таится внутри вот этого огромного круга? C точностью до порядка? Если у нас диаметр круга в тысячу раз больше, чем диагональ семиугольника, сколько семиугольников примерно поместится в круг?

Слушатель: Миллион?

А. С.: Миллион, правильно. Правильный физический ответ. Миллион. Не важно, что это будет 700 000 или 5 миллионов. В районе миллиона. Порядок величины такой. Это примерно миллион.

Слушатель: Почему миллион?

А. С.: Потому что у многоугольника размером 1 метр площадь сопоставима с 1 м2 — может быть, чуть меньше, чуть больше. У круга, у которого диаметр 1 километр, площадь порядка 1000000 м2. Значит, в круг влезает примерно миллион семиугольников.

Зададим теперь следующий вопрос. Сколько примерно семиугольников «живет» в районе границы этого круга (то есть зацепляет за границу круга)?

Слушатель: 6000.

А. С.: Да, похоже. 2πr = 6000. Порядок этого числа — не миллион, а тысяча. То есть внутрь входит в районе миллиона семиугольников, а на границе их несколько тысяч. А теперь — внимание! Я стираю все многоугольники, которые не лежат в этом круге. Затем беру плоскость и, как грузинский хинкали, сжимаю ее в сферу (рис. 48).

Делаю я это, чтобы воспользоваться формулой Эйлера:

$$ В-Р+Г=2. $$Грубо говоря, вместо круга есть поверхность огромного шара, у которого верхняя шапочка (почти плоская) вся испещрена семиугольниками. Но для картинки на всей большой сфере верна формула Эйлера:

$$ В-Р+Г=2. $$

Рис. 48. Профессор сжал всю плоскость в сферу, и черти разбежались!

Давайте оценим примерно, сколько у этой картинки будет вершин, ребер и граней? Одна огромная грань снизу, а наверху порядка миллиона граней в виде паркетин. Понятно, что одна грань погоды не делает. Более того, так как мы сейчас будем иметь дело с величинами порядка миллиона, то 2 в формуле Эйлера, или О — тоже совершенно неважно. Я могу написать «примерно равно нулю». \( В-Р+Г \) примерно равно 0. Или \( В + Г \sim Р \). Граней — порядка миллиона. \( Г \approx 1000000 \).

Сколько вершин? 7000000 — это вершин у всех многоугольников; и в каждой из вершин сходится как минимум 3 многоугольника. Может быть и больше (например, если у нашего 7-угольника есть острый угол в 30 градусов, и в вершине сошлись 12 этих острых углов), но не меньше — это точно (ровно два угла не могут со всех сторон окружить вершину, ибо каждый из них меньше 180 градусов). Поэтому вершин «не больше» (меньше или равно), чем 7000000/3. На самом деле я не учел вершины, которые являются вершинами большой нижней грани. Сколько их примерно?

Слушатель: 6000.

А. С.: Да. Поэтому надо прибавить еще 6000. Нам не жалко!

$$ 7000000/3 + 6000. $$Но шутка матанализа заключается в том, что 7000000 и 6000 — не сопоставимы по величине, так как первая величина значительно больше; так что про тысячи можно забыть. Получается:

$$ В \leqslant 7000000/3. $$Теперь о ребрах. Ребер будет 7000000/2. Причем делим в точности на 2, без всяких меньше или равно, потому что каждое ребро мы посчитали ровно 2 раза:

$$ Р = 7000000/2. $$

Рис. 49. Плиточка к плиточке! Ребро к ребру! Без зазоров!

Слушатель: А почему мы каждое ребро посчитали ровно 2 раза?

А. С.: Потому что мы плиточку к плиточке прикладываем, без всяких зазоров (мы ведь предположили, что можно уложить без зазоров), см. рис. 49.

Слушатель: Почему в теореме взято 7 сторон и более?

А. С.: Потому что шестиугольное замощение давно известно, например, его знают наши друзья пчелы. Пятиугольное может быть таким: поставил домики рядом и сверху такие же, но вверх ногами (см. рис. 50). Домики, в отличие от царской короны, которую мы в самом начале рисовали, выпуклые.

Рис. 50. Замощение плоскости 4-угольниками, а также некоторыми 5-угольниками и 6-угольниками возможно

А уж квадратами, треугольниками замостить — это совсем легко. Любым четырехугольником можно замостить плоскость и любым треугольником — тоже. А вот какими пятиугольниками можно — это сложная задача. И про выпуклые шестиугольники тоже далеко не всё известно. Но какими-то можно. А вот выпуклыми семиугольниками уже никак нельзя.

Давайте все-таки доведем до конца доказательство.

У нас есть равенство

$$ В + Г \approx Р $$Оно говорит нам, что количество ребер должно быть того же самого порядка, что и количество вершин плюс количество граней. Подставим наши значения.

$$ \frac{7000000}{2} \approx 1000000 + \frac{7000000}{3}. $$Если посчитать, сократив на миллион и умножив на 6, равенства не получается. Очень заметно не получается! Потому, что 21 не равно 20. Так что никакая добавка слагаемого типа 6000 дела не спасет, ибо эту добавку тоже придется делить на 1000000, и она станет исчезающе малой. А ведь мы могли взять не R = 1000 км, a R = 20000 км. Тогда бы процентное влияние добавки типа «6000» стало бы гораздо меньше. То же самое, естественно, будет с восьми-, девяти- и прочими «много-много-угольниками». А вот для шестиугольников при любом значении R как раз получается

Точное равенство получается потому, что шестиугольное замощение устроено так, что в каждой вершине сходится ровно 3 ребра. А вот уже 5-угольное замощение устроено иначе. Иногда 3 ребра сходится, а иногда — 4. У квадрата везде сходятся 4, а у правильных треугольников — 6 ребер (рис. 51).

Рис. 51. Паркеты из «домиков», квадратов и правильных треугольников. В первом из них к вершинам подходят либо 3, либо 4 ребра. Во втором — только 4 ребра. В третьем — только 6 ребер

То есть выпуклое замощение бывает треугольное, четырехугольное, пятиугольное, шестиугольное. А никаких других не бывает.

Слушатель: А какая практическая польза?

А. С.: Ну, наверное, есть какая-то. Математик никогда не думает о практической пользе. Другие за него думают. Посмотрит какой-нибудь строитель: «О, значит не надо даже думать о том, чтобы использовать семиугольные плитки». А для математика нет такого вопроса. Это же совершенство. Это всё равно, что спрашивать, какая практическая польза у молитвы. Так же и математик, он просто показывает: нельзя, — ура, вот какая интересная теорема. А польза? Наверняка какая-то польза есть. У любого красивого факта есть польза.

Врезка 4

Ни один из слушателей не спросил у меня: «А где же в доказательстве теоремы используется тот факт, что исходный семиугольник был выпуклым?» И даже сложилось превратное впечатление, что для проведения доказательства выпуклость 7-угольника вообще не нужна. Но она нужна! Ведь иначе получилось бы, что мы заодно доказали, что для невыпуклого семиугольника тоже нельзя придумать замощение плоскости таким кусочком. Выше, однако, приведен пример, что 7-угольным кусочком типа «царская корона» вполне можно замостить плоскость.

На самом деле выпуклость была незаметным образом использована, когда мы поделили число 7000000 именно на 3. Только для выпуклого 7-угольника можно опираться на число 3. На рис. 45 паркет содержит такие вершины, где сходятся только две плитки паркета (и на одной из них имеется угол более 180 градусов). Подобное явление, однако, возможно только для невыпуклых плиток: любой выпуклый многоугольник содержит в себе только углы менее 180 градусов.

А. С.: Скажу напоследок вот что. Если кого-то не убедят тысячи и миллионы, надо будет сказать следующее. Если круг в \( n \) раз больше по размеру, чем плиточка, то количество граней, вершин и ребер имеет порядок \( n^2 \), потому что их количество связано с площадью круга. А то, что в районе большой окружности «живет», имеет порядок \( n \), потому что вопрос связан с длиной окружности. И если вы исследуете некоторое выражение порядка \( n^2 \), например, \( \frac{7n^2}{2}> \frac{7n^2}{3}+n^2 \), и при этом во все слагаемые примешивается мелочь порядка \( n \): \( 2n \), \( 3n \), \( 6n \) и так далее, то матанализ разрешает ее стереть, потому что \( n^2 \) и \( n \) «разного порядка роста». И неравенство будет верным при любом \( n \), начиная с некоторого места. (А именно с того места, когда \( n^2 \) станет подавляюще большим по сравнению с \( n \).)

В матанализе есть основной принцип: если вы про какое-то число показали, что оно меньше сколь угодно малого положительного числа, то вы доказали, что оно равно нулю (если оно изначально не было отрицательным). Вот вы получили какое-то число, вы хотите доказать, что оно равно нулю. Покажу типичный прием матанализа. Пусть есть число \( a \). Рассмотрим такое число, как \( \frac{1}{n} \) и покажем, что наше число меньше, чем \( \frac{1}{n} \). Допустим, это мы доказали для любого натурального значения \( n \). Для 1000, для 1000000, для 1000000000... Если вы умеете доказать такое неравенство для любого \( n \), значит, вы умеете доказать, что \( a \) равно нулю.

Вот в этом, собственно, весь принцип матанализа и заключен. Всё остальное, что есть в матанализе: интегралы, производные — не более чем упражнения с этой логикой (математики говорят в этом случае: «Применим технику работы с порядками бесконечно малых»).

И самый последний пример. Мне рассказал его папа, когда я еще даже в школу не ходил. Папа взял яблоко, отрезал от него половинку и говорит: «Это сколько от яблока?» — «1/2», — сказал я. — «А если теперь я к этой половинке прибавлю половинку оставшейся половинки, то это что здесь надо написать?»

Слушатель: 1/2 + 1/4.

А. С.: А если я проделаю это бесконечное количество раз? Тогда что я получу?

$$ \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + ... = 1 $$Слушатель: Ноль.

Другой слушатель: Единицу.

А. С.: Я получу число один, причем в точности число 1.

Почему в точности? Потому что каждый раз число получалось не больше единицы, это очевидно. Значит, мы не можем получить число больше единицы. Но какое бы маленькое число мы не взяли, в конце концов \( \frac{1}{n} \) станет меньше его. На самом деле у нас в знаменателе вместо \( n \) стоят степени двойки: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192...

Они очень быстро растут, поэтому \( \frac{1}{2^n} \) — очень быстро уменьшается. И в итоге очередное расстояние до числа «1» станет меньше любого наперед заданного числа. То есть они уходят в ноль. Получается, что наша сумма неограниченно приближается к единице, и вот тогда математик говорит: «Следовательно, она равна единице». Всё. Вот он, предельный переход. Это то, что учат в матанализе на любом факультете любого вуза. Больше ничего в нём нет4.

Слушатель: А если здесь просто включить житейскую мудрость и подумать, что мы отрезали от одного целого яблока?

А. С.: Да. В данном случае можно. Но житейская мудрость — она такая штука, что она иногда не работает. Давайте решим такую задачу.

Кузнечик сначала прыгает на один метр, а потом на \( \frac{1}{2} \) метра, а потом — на \( \frac{1}{3} \) а потом — на \( \frac{1}{4} \) , а потом — на \( \frac{1}{5} \) и так далее... Вот он прыгает и прыгает. Есть ли предел того, куда он может допрыгать?

$$ 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + ... $$Слушатель: Да.

A. C.: При наивном подходе кажется, что есть, потому что «шажки все меньше и меньше». Но тем не менее, друзья мои, вы будете смеяться, или удивляться, или поражаться, или возмущаться, но

(т. е. эта сумма равна бесконечности).

Нет никакого предела тому, куда может дойти этот кузнечик. Никакого. Он может дойти до Луны, может дойти до Солнца, и далее, прямо в Космос!

В прошлом примере у нас шажки были всё меньше и меньше, они стремились к нулю, но в сумме получилось число, равное единице. А эти шажки, хотя и тоже всё меньше и меньше, но уйти этими шажками можно до бесконечности, вот такая загадка природы. Хотите, покажу, почему?

Слушатели: Да.

А. С.: Вот смотрите, сейчас я с кузнечиком сделаю страшную штуку, я сейчас его заменю на кузнечика, который шагает еще медленнее. А именно: кузнечик этот будет шагать следующим образом.

$$ 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}, $$то есть вместо одной трети, он шагает на одну четверть. Не правда ли, такой кузнечик будет отставать от первого?

Слушатель: Да.

А. С.: А теперь вместо одной пятой я сразу одну восьмую поставлю. То есть первый кузнечик на одну пятую шагает, а мой, второй — он сразу прямо раз — и «скис» — только на одну восьмую. И так 4 раза по одной восьмой:

А вместо одной девятой я напишу что?

Слушатели: Одну шестнадцатую?

А. С.: Правильно. Одну шестнадцатую, и так повторим эту добавку 8 раз. А дальше я что напишу? Вместо одной семнадцатой?

Слушатель: Одна тридцать вторая.

А. С.: Одну тридцать вторую. Отлично. И повторим ее 16 раз!

Похоже, что второй кузнечик всё время отстает от первого. Небось, он совсем отстанет от него: ведь первый, как мы утверждаем, ускачет на бесконечное расстояние. Нет, самое страшное здесь вот что. Хоть второй и отстает, но он тоже ускачет на бесконечное расстояние. Чему равна сумма \( \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \) (двух равных слагаемых)?

Слушатель: \( \frac{1}{2} \)

А. С.: Отлично. А такая:

$$ \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}? $$Слушатель: Одна вторая.

А. С.: Тоже одна вторая! А для шестнадцатых долей?

Слушатель: Тоже одна вторая.

А. С.: Теперь вы поняли, почему он дойдет до бесконечности?

Слушатель: Нет.

А. С.: Потому что мы каждый раз, в каждой очередной группе шагов, будем получать в сумме \( \frac{1}{2} \). Значит, он всё снова и снова отходит на 0,5. А таких «одних вторых»-то бесконечное количество штук. Вот он и уйдет на бесконечность.

$$ \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}, $$ $$ \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}, $$и так далее. Значит, на бесконечность тем более ускачет и первый кузнечик!

Но самое неожиданное я приберег на конец. (Берёт в руки мяч и держит его над полом.) Уроним этот мяч и послушаем, сколько раз он ударится.

Слушатель: Бесконечность.

А. С.: Правильно. Бесконечность, но она будет «преодолена» за конечный промежуток времени. Законы физики это подтвердят. Единственное, что, к сожалению, в атомных размерах законы физики меняются (надо применять квантовую механику), и эта идиллия прекращается. Но если бы ньютоновская механика была верна до самого конца, то любой мяч, если его отпускают, за конечное время делал бы бесконечное число подскоков. То есть он устроен, как задача с яблоком. Потому что каждый следующий подскок, по законам физики, составляет по высоте некоторый процент от предыдущего. Но процент от любой положительной величины — это положительная величина. Поэтому каждый следующий подскок — это тоже положительная величина, а значит, их будет бесконечное количество. Но они суммируются по времени. Время подскоков суммируется, а сумма стремится к некоторому числу. Временные промежутки будут всё короче и короче и, грубо говоря, за 2 секунды мяч уже бесконечное число раз подпрыгнет и ляжет на землю тихо. За конечное время бесконечное количество прыжков...

До встречи на лекции 3!

1 Мы не можем знать этого наверняка, но мне кажется, Эйлер просто не мог пройти мимо такого вопроса!

2 Строго говоря, это утверждение требует доказательства.

3 Уже после чтения этих лекций, в 2015 году, был изобретен новый вид выпуклого пятиугольника, годный для замощения плоскости!

4 В этом месте, на самом деле, заключается (прячется) значительная психологическая трудность. Она разрешается посредством аксиомы Архимеда.