«Динозавры». Глава из книги

Глава 1. Их история, происхождение и мир

Динозавры — одни из самых поразительных животных, когда-либо существовавших на Земле. Появившись в триасовом периоде около 230 млн лет назад, они царствовали на суше в течение последующих юрского (от 201 до 145 млн лет назад) и мелового периодов (от 145 до 66 млн лет назад). За это время динозавры заселили все континенты и породили сотни различных видов, из которых на сегодняшний день открыто более тысячи. Многие из них — фантастические, причудливые существа, поражающие воображение. Суперхищник тираннозавр, украшенный спинными пластинами стегозавр и длинношеий, длиннохвостый диплодок остаются одними из самых узнаваемых и популярных животных всех времен. Но динозавры — не просто вымершие исполины, которым суждено стать звездами большого экрана и главными достопримечательностями музейных экспозиций. Это динамичные, сложные животные с удивительными адаптациями, которые развивались в результате определенного образа жизни. Они доминировали и процветали на Земле более 150 млн лет — громадный промежуток времени. Как мы увидим дальше, правильнее рассматривать динозавров как успешную группу, которая до сих пор с нами, ведь динозавры — не животные из туманного далекого прошлого: они и сегодня живут и процветают в виде одной из самых заметных и широко распространенных групп животных.

Один из самых известных «фактов» о динозаврах заключается в том, что все они были большими. Действительно, крупнейшие виды достигали размера современных китов, причем, в отличие от последних, они были приспособлены к жизни на суше. Эволюция гигантских размеров сыграла важную роль в истории динозавров, а несколько их групп стали невероятно большими. Однако за время существования динозавров произошло множество других эволюционных событий и биологических инноваций, вызывающих интерес ученых. Не раз появлялись все более сложные виды брони, рогов, головных гребней, шипов, пластин и хвостов. У динозавров были одни из наиболее совершенных зубов и зубных батарей в животном мире, а одна из групп обзавелась самыми невероятными шеями, которыми когда-либо обладали наземные животные.

Среди динозавров были двуногие и четвероногие. Они произошли от предковых рептилий, которые также были как двуногими, так и четвероногими. Эволюция четвероногих видов от двуногих предков (и наоборот) весьма необычна. Явная легкость, с которой динозавры совершали этот переход, могла способствовать их успеху.

Захватывающая палеонтологическая летопись показывает, как маленькие пернатые хищные динозавры (так называемые тероподы) превратились в птиц около 160 млн лет назад, и сегодня у нас есть неоспоримые доказательства того, что птицы являются динозаврами — не просто родственниками или потомками, но одной из ветвей динозавров. Таким образом, эволюция перьев и техники полета — важный компонент истории динозавров, и исследования в этой области, пожалуй, сегодня привлекают больше интереса, чем любая другая тема.

То, что птицы являются динозаврами, — важный факт. Он означает, что о вымирании динозавров нужно забыть. Они не вымерли. Из трех основных групп динозавров — теропод, завроподоморфов и птицетазовых — одна из подгрупп теропод пережила вымирание в конце мелового периода, 66 млн лет назад, и породила невероятное многообразие в последующие годы. Эта подгруппа — птицы — сегодня насчитывает примерно 10000 видов. По оценкам некоторых экспертов, на всем протяжении геологического времени существовало около миллиона видов птиц. Так как большая часть эволюции птиц проходила на фоне их небольших размеров (вес «средней» птицы составляет лишь около 40 г, а длина меньше 20 см), они сумели освоить образ жизни, недоступный другим динозаврам. Историю происхождения птиц, их эволюцию и разнообразие мы более подробно рассмотрим в главах 5 и 6.

Поразительные окаменелости говорят, что некоторые динозавры, например Sinornithosaurus millennii из раннего мела Китая, были полностью покрыты перьями и гораздо больше походили на птиц, чем считалось раньше

Птицы — очень разнообразные животные, широко распространенные и продвинутые с точки зрения анатомии. Поэтому важно сразу отметить «динозавровую» природу птиц при любом обсуждении истории и разнообразия динозавров. Стоит добавить, что включение птиц в состав динозавров затрудняет обобщающие утверждения о динозаврах в целом. Например, когда речь идет о хищных динозаврах, подразумеваем ли мы сов, ястребов и соколов наряду с аллозавром и тираннозавром? А может, говоря об исчезновении динозавров, мы имеем в виду гибель додо и странствующего голубя?

Палеонтологи обходят эту проблему несколькими способами. В некоторых книгах сразу оговаривается, что термин «динозавр» применяется как синоним выражения «нептичий динозавр». Такой подход удобен, но не точен — факт, что птицы на самом деле динозавры, настолько важен, что мы должны иметь их в виду (а не игнорировать) всякий раз, когда слышим слово «динозавр». Многие ученые для описания группы «все динозавры, за исключением птиц» используют такие выражения, как «нептичьи динозавры» и «динозавры, не являющиеся птицами». В этой книге мы называем «нептичьими» всех динозавров, кроме птиц. Также мы используем выражение «нептичьи динозавры и древние птицы», когда говорим обо всех динозаврах, за исключением тех птиц, что пережили конец мелового периода. В целом мы стараемся использовать термин «динозавр» как синоним названия группы Dinosauria, в которую входят и птицы.

Когда палеонтологи находят нового ископаемого динозавра, их первая цель — опубликовать его описание. Если найдено достаточно материала, можно получить данные о пропорциях животного, форме его тела или образе жизни. Значительное внимание уделяется подробностям анатомии. Если у ископаемого имеются уникальные особенности, которых нет у родственных видов, может понадобиться новое название. Сравнивая анатомические особенности нового динозавра с родственными видами, эксперты могут получить представление о его месте на генеалогическом древе, а затем сформулировать рабочую идею — гипотезу — об эволюционной истории соответствующей группы. Изучение эволюционной истории называется филогенетикой, и ей посвящено значительное количество работ, связанных с динозаврами.

Выкопать окаменелость непросто, особенно если она крупная, как этот почти полный скелет стегозавра. Причем найти и извлечь скелет из земли — всего лишь первый шаг длительного научного исследования

Но, конечно же, цель палеонтологии — не просто описать животное и поместить его на генеалогическое древо. Палеонтологи также изучают, как устроены кости и что они могут рассказать о биологии динозавров. Кости — нечто большее, чем просто распорки или балки, к которым крепятся мышцы. Они растут, изменяются, постоянно перестраиваются внутри. Палеонтологи обычно берут тонкие срезы или сегменты кости, изучают их под микроскопом и таким образом узнают многое о том, как росли динозавры и даже как они размножались. Они исследуют зубы, мышцы и другие органы, чтобы выяснить, как вымершие животные функционировали при жизни, как они двигались, дышали, питались. Изучение связей анатомии с движением и поведением животного называется функциональной морфологией. В настоящее время при исследовании анатомии и функциональной морфологии динозавров обычно используют компьютерные методы, в том числе трехмерную визуализацию, компьютерную томографию и цифровую обработку многих фотоизображений и измерений (так называемую фотограмметрию). Мы подробнее остановимся на функциональной морфологии динозавров в главе 3, а в 4-й обсудим, что эти исследования говорят нам о биологии и поведении динозавров.

Что в имени тебе моем?

Карл Линней (1707–1778)

В отличие от современных животных, у вымерших нет «обычных» названий. Есть только научные: Tyrannosaurus rex, Triceratops horridus, Archeopteryx lithographica. Они всегда пишутся курсивом. У всех животных, растений и грибов, в том числе вымерших, есть такие составные имена, или биномены. Эту систему создал в 1758 г. шведский биолог Карл Линней. Вторая половина биномена — название вида (под видом мы понимаем совокупность популяций, похожих по внешнему виду и генотипу и способных скрещиваться друг с другом). Виды объединяются в роды. Первая часть биномиального названия — имя рода (его иногда сокращают) — обозначает группу видов, которые в целом сходны и более тесно связаны друг с другом, чем с видами других родов. Например, Triceratops horridus — один из двух видов, включенных в род Triceratops (другой — Tr. prorsus). Обратите внимание, что не во всех родах больше одного вида. В подавляющем большинстве родов ископаемых динозавров всего один вид, так что при их описании обычно используют только имя рода.

Печальное следствие биномиальной системы заключается в том, что эти имена содержат предположение о том, где организм находится на древе жизни. Например, мы поместили Tr. horridus и Tr. prorsus в род Triceratops потому, что считаем их очень близкими родственниками. Но если будущие исследования покажут, что один из них ближе к какому-нибудь другому роду, чем к другим видам из рода Triceratops, то одному из этих видов (или даже обоим) придется поменять название1. Поэтому биномиальные названия будут изменяться, пока мы продолжаем делать открытия об эволюционных отношениях между видами.

Линней не просто ввел биномиальные названия, он также формализовал систему, согласно которой виды и роды образуют упорядоченную иерархию вложенных множеств. Роды объединяются в семейства, семейства — в отряды, отряды — в классы, а классы — в типы. Это основа классификации. В нашем примере род трицератопс объединяется с другими родами в семейство цератопсиды. Оно (вместе с другими семействами) образует отряд птицетазовые и т. д.

Проблема с линнеевскими рангами заключается в том, что люди, в том числе ученые, склонны считать, что количество анатомических вариаций у разных групп животных одинаково. Иными словами, что представители одного отряда или семейства нептичьих динозавров и древних птиц отличаются друг от друга так же, как, скажем, представители семейства или отряда современных млекопитающих. Но это не так. Линнеевы ранги для разных групп животных сильно отличаются, как и вариации, которые они охватывают. Отчасти поэтому многие биологи и палеонтологи отказались от рангов Линнея и сочли более полезным просто давать названия соответствующим кладам. Они перешли к системе под названием филогенетическая систематика, или кладистика2. В ней можно давать название любому множеству животных, если оно является кладой — группой организмов, в которой все виды происходят от единого предка.

Клады нептичьих динозавров и древних птиц иногда содержат лишь горстку видов, а иногда — тысячи. Мелкие клады, по сути соответствующие линнеевским семействам, все еще в ходу: например, тираннозавриды и цератопсиды. Но нередко используются также клады, состоящие из этих клад вместе с другими родственными видами. Например, клада, в которую входят тираннозавриды и их близкие родственники, называется тираннозавроиды, а клада, которая включает цератопсид и их родственников, таких как зуницератопс и тураноцератопс, называется цератопсоиды. Сейчас в ходу множество названий клад динозавров, и постоянно придумываются новые, поскольку мы все больше узнаем о генеалогическом древе динозавров и их эволюционных связях.

У названий клад есть как технические, так и общепринятые варианты, и мы будем использовать и тот и другой при необходимости. Например, представителей клады Dinosauria чаще всего называют динозаврами. Аналогично, представителей клад Ornithischia, Thyreophora и Coelurosauria чаще всего называют птицетазовыми, тиреофорами и целурозаврами соответственно.

Кладограмма показывает эволюционные связи организмов, в данном случае — манирапторовых теропод. Видно, как из групп формируются клады и многим кладам даются имена. В этом примере среди прочих показаны клады манирапторов, пеннарапторов и дромеозавридов

Методы изучения ископаемых динозавров изменились с приходом новых технологий. Например, палеонтологи повсеместно используют томографию. Еще недавно они полагались на томографы в больницах и поликлиниках. Сегодня у многих исследовательских групп есть собственные томографы. На фото: исследователь из Лондонского музея естествознания рассматривает сканы стегозавра

У нас также есть прямые доказательства того, как именно динозавры ходили и бегали, — ископаемые следы. Найдены миллионы следов мезозойских динозавров, которые сообщают нам немало информации об их движении и поведении. Кроме того, есть находки кусочков кожи динозавров, их помета, содержимого желудка и кишечника, которые дают нам важные дополнительные сведения о биологии и поведении динозавров. Эти виды окаменелостей мы подробнее рассматриваем в главе 4.

Ряд вопросов о биологии и поведении динозавров остаются без ответа. Следы и скопления скелетов показывают, что многие динозавры были социальными животными, которые жили, перемещались и гнездились группами. У современных животных, которые проводят время с другими особями своего вида, наблюдаются самые разные формы социального поведения. Это относится к ящерицам, черепахам и крокодилам, а также птицам и млекопитающим. Хотя мы предполагаем, что у нептичьих динозавров были столь же сложные взаимоотношения, палеонтологическая летопись в основном молчит, заставляя нас лишь гадать. Динозавры наверняка ухаживали друг за другом и сражались с врагами, им приходилось находить пищу и воду, избегать непогоды. А возможно, они общались с друзьями, заботились о своих детях и родичах и взаимодействовали с другими видами.

Было бы неверно утверждать, что палеонтологическая летопись совсем ничего не рассказывает об этом. Найдено множество яиц и гнезд динозавров, благодаря которым мы многое узнали об их гнездовании и размножении, а случаи, когда молодняк сосуществует вместе со взрослыми, намекают на родительское поведение. Изменчивость, обнаруженная у некоторых видов динозавров, может указать на различия между полами или стадиями роста и тем самым прояснить социальную структуру. А следы укусов и травмы показывают, как проходило взаимодействие с хищниками или внутри видов. Опять же, мы вернемся к этим вопросам позже (см. главу 4).

Построение генеалогического древа

Эволюционные отношения между видами обычно демонстрируют на древовидной диаграмме. По мере того как мы находим новые окаменелости, количество информации растет и наши диаграммы становятся все сложнее. Способ создания этих диаграмм тоже усложнился.

До 1980-х гг. палеонтологи часто группировали вместе животных, которые обладали признаками, отсутствующими у других видов. При этом рассматривалось лишь несколько признаков. От этого способа постепенно отказались в течение последних десятилетий XX в., так как все больше и больше исследователей приняли философию и методы биолога Вилли Хеннига. Он создал учение, названное филогенетической систематикой, которое сейчас принято называть кладистикой. Хенниг утверждал, что виды следует объединять только тогда, когда у них совпадают недавно появившиеся уникальные признаки, и что единственными группами, которые нужно признавать и называть, являются те, в которых все включенные виды имеют одного общего предка. Такие группы он назвал кладами.

При изучении организмов ученые собирают массу информации. Так, если раньше для реконструкции эволюционных связей использовалось всего лишь несколько признаков, то теперь рассматриваются сотни или даже тысячи. Ученые формируют списки признаков, которые варьируют в пределах интересующей группы, а затем определяют, у каких видов, включенных в исследование, состояния признаков примитивные, а у каких — продвинутые. Получаются огромные таблицы данных, которые описывают, как анализируемые признаки распределяются внутри группы. Для ископаемых животных в качестве признаков обычно рассматривают различные особенности анатомии. При изучении современных животных признаками могут быть части генетического кода, особенности поведения или даже такие аспекты, как ареал обитания, запах или голос. Например, у приматов примитивным состоянием признака будет наличие хвоста (он есть у древних ископаемых приматов, современных приматов, которые появились на ранней стадии истории группы, а также у ближайших родственников приматов, таких как тупайи). А отсутствие хвоста будет продвинутым признаком. Затем несколько компьютерных программ анализируют информацию. Они просматривают все данные и выстраивают их таким образом, что виды, у которых совпадает наибольшее количество состояний признака, группируются вместе.

В результате получается древовидная диаграмма, которая называется кладограммой, или филогенетическим деревом3. Дерево показывает не только то, как могут быть расположены виды, но и насколько хорошо подкреплены данными его точки ветвления (узлы). Некоторые узлы будут поддерживаться многими продвинутыми состояниями признаков, которые указывают на одни и те же отношения между одними и теми же видами, а другие будут слабо поддерживаться. Действительно, чем больше данных, тем сложнее дерево. Причем дерево, как правило, получается не одно. Обычно оказывается, что существуют альтернативные, столь же вероятные способы организации данных, и поэтому программа выдает несколько разных деревьев (иногда сотни и тысячи). Люди, которые занимаются филогенетикой, никогда не забывают, что каждая кладограмма — это гипотеза. Она дает объяснения, но их можно проверить и пересмотреть, если появятся новые данные, если будет выявлена ошибка или просто данные будут интерпретированы по-другому. Создавая кладограммы, которые учитывают как можно больше данных, мы можем надеяться точно реконструировать ход эволюции. Только так мы можем понять реальные изменения, которым организмы подверглись в ходе своей истории.

Динозавры, например позднемеловые гадрозавры с костным гребнем, были социальными животными, и особи разных видов могли обитать в одних и тех же местах. Вероятно, в общении они использовали язык тела, голосовые сигналы и запахи

Таким образом, по многим вопросам, касающимся поведения и образа жизни динозавров, мы полагаемся на косвенные данные, полученные от сравнения с современными животными, чей образ жизни и экология предположительно похожи на этих динозавров. Мы также во многом полагаемся на сравнение представителей вымершей группы с родственными видами, живущими сейчас. Этот метод называется филогенетическим брекетингом (см. с. 19).

Краткая история открытий динозавров

Животные, которых мы называем динозаврами, впервые были признаны наукой в 1840-х гг. Именно тогда британский анатом Ричард Оуэн предположил, что три крупные ископаемые рептилии, найденные в южной Англии, имеют общие особенности строения таза, которых нет у других рептилий. Животные с этими особенностями были большими, и ключевые черты, которые Оуэн счел важными, указывали, что их тела и конечности были приспособлены, чтобы выдерживать вес. По сути, он принял их за суперрептилий — ведь в противовес мелким ползающим рептилиям современности они скорее напоминали огромных толстокожих млекопитающих, таких как слоны и носороги. Оуэн назвал их динозаврами, что приблизительно означает «ужасные рептилии», но «ужасный» в значении «поразительный» или «грозный».

Геологическое время и геохронологическая шкала

Когда речь идет о вымерших нептичьих динозаврах и других ископаемых организмах, часто приходится ссылаться на их геологический возраст. Например, Tyrannosaurus rex родом из мелового периода — временного промежутка между 145 и 66 млн лет назад. Если конкретнее, тираннозавр относится к позднему мелу, который длился от 100 до 66 млн лет назад. Еще конкретнее, он относится к маастрихту — так называется один из веков позднего мела, продолжавшийся с 72 до 66 млн лет назад. Как правило, виды динозавров существовали примерно от 1 до 3 млн лет, а потом вымирали. Ни один вид не жил на протяжении всего позднего мела, не говоря уже обо всем меловом периоде. Поэтому эксперты считают полезным использовать названия веков (например, маастрихт), когда речь идет о геологическом возрасте динозавров. В этой книге мы, как правило, не используем названия веков.

Говоря о возрасте ископаемого, мы объединяем два вида информации. Такие термины, как «меловой» и «маастрихтский», изначально применялись к слоям горных пород, но их также понимают как соответствующие промежутки геологического времени. Таким образом, наше понимание геологической летописи сочетает в себе знание слоев горных пород и их расположения относительно друг друга, а также данные о геологическом времени, установленные с помощью радиометрического датирования.

Породы и отложения нашей планеты расположены слоями, которые отличаются по цвету, консистенции, структуре и содержащимся в них полезным ископаемым. Эти слои расположены в последовательности, называемой геологической колонкой, каждый слой которой имеет свое название. Отдельные ярусы складываются в более крупные единицы, которые называются отделами, а многочисленные отделы вместе образуют систему. Системы, в свою очередь, группируются в гигантские объединения систем, которые называются эратемами. Подавляющее большинство слоев горных пород на поверхности Земли относится к одной из трех эратем, каждая из которых содержит очень разные ископаемые: палеозойская (эра древней жизни), мезозойская (эра средней жизни) и кайнозойская (эра новой жизни). Как раз в мезозойских породах находятся нептичьи динозавры (и, конечно, древние птицы). Мезозой делят на три системы: древнюю триасовую, более насыщенную событиями юрскую и еще более насыщенную меловую. Иногда системы имеют выраженные нижние и верхние отделы, а некоторые — отчетливый средний отдел. Породы юрской системы, например, могут относиться к нижней, средней или верхней юре.

Осадочные породы накапливаются очень долго, а чтобы песок или грязь превратились в камень, и вовсе требуются сотни и тысячи лет. Поэтому давно стало ясно, что геологическая толща пород отражает очень долгий период времени. Но истинное понимание масштаба этого времени появилось только в начале 1900-х гг., когда был разработан метод радиометрического датирования. Он основан на радиоактивном распаде: радиоактивные элементы (такие как калий, уран и аргон) со временем распадаются, причем с постоянной скоростью, которую можно измерить. Если рассчитать, насколько распались элементы, оставшиеся в слоях горных пород, можно точно определить возраст самой породы.

Геологическое время — многоуровневая система. Динозавры доминировали в части фанерозоя (эпоха «видимой жизни»), которая называется мезозой (что означает эпоха «средней жизни»)

Результаты радиометрического датирования показывают, что Земле около 4,5 млрд лет, жизнь возникла около 3,7 млрд лет назад, палеозой начался около 541 млн лет назад, а мезозой — около 252 млн. Динозавры впервые появляются в мезозойских породах, датируемых примерно 230 млн лет назад. Радиометрическое датирование применялось ко всем слоям горных пород. Границы между слоями датированы очень точно, так как в геологической летописи сохранились конкретные события, например вымирания. Эта система постоянно совершенствуется и улучшается по мере развития технологий и знаний, поэтому границы слоев иногда уточняются. Например, граница между меловым периодом и началом кайнозоя была датирована возрастом в 65 млн лет, но в 2012 г. было установлено, что на самом деле ей 66 млн лет.

Знание названий слоев горных пород и наиболее значимых дат важно для людей, интересующихся древней жизнью и историей эволюции. Из-за того, что одни и те же термины (такие как мезозойский и меловой) применяются и к слоям горной породы, и к промежуткам времени, получаются два параллельных набора терминов — тираннозавры жили во время позднего мела, но их окаменелости происходят из горных пород верхнего мела. Мы старались не смешивать эти две системы наименования в нашей книге.

Ричард Оуэн был одним из самых влиятельных биологов и палеонтологов викторианской эпохи и сделал массу открытий. Одно из них — объединение нескольких ископаемых рептилий, найденных в Англии, в группу под названием динозавры

Три животных, которых Оуэн считал основателями клады Dinosauria, — хищный мегалозавр и травоядные игуанодон и гилеозавр. Всех их нашли на несколько десятилетий раньше, но тогда не знали, что они были близкими родственниками. Действительно, к этому времени уже описали ошеломляющее количество гигантских древних ископаемых рептилий, и многие из них были поразительными, необычными и как будто не связанными с современными черепахами, змеями, ящерицами или крокодилами.

Люди на протяжении многих веков находили кости динозавров и других вымерших животных. Некоторые, например древние греки, римляне и китайцы считали эти кости останками мифических героев и чудовищ. Более того, есть эксперты, считающие, что некоторые мифологические существа, например грифоны в Центральной Азии, появились в результате попыток интерпретировать окаменелости давно вымерших животных.

Идея Оуэна о сходстве динозавров и толстокожих была оспорена дополнительными открытиями, сделанными в Европе во второй половине XIX в. Некоторые из этих окаменелостей, а именно маленький двуногий растительноядный гипсилофодон в Англии и еще более мелкие двуногие хищники компсогнат и археоптерикс в Германии, продемонстрировали тесную эволюционную связь между динозаврами и птицами. Особенно знаменит археоптерикс, сохранившийся с отпечатками перьев. Это имело большое значение, ведь получается, что птицы существовали еще в поздней юре — около 150 млн лет назад.

Из трех динозавров Оуэна мегалозавр — единственный хищник. Об этом говорят многие кости, но сильнее всего впечатляет большая нижняя челюсть, на которой есть как частично, так и полностью прорезавшиеся саблевидные зубы

В Европе продолжали находить новых динозавров на протяжении всего XIX в. и дальше, но затем центром внимания стала Северная Америка. Впечатляющие находки динозавров из поздней юры и позднего мела в Колорадо, Монтане и других местах привели к настоящему золотому веку: ученые, геологипоисковики и профессиональные охотники за ископаемыми стали находить и выкапывать динозавров десятками. В это время были обнаружены самые знаменитые нептичьи динозавры — тираннозавр, трицератопс, диплодок, апатозавр и стегозавр, скелеты которых заняли видное место в крупных музеях Восточного побережья США.

В начале 1900-х гг. промышленник и филантроп Эндрю Карнеги оплатил изготовление копий скелета диплодока, которые потом были отправлены в Лондон, Париж и другие города4. На фото: открытие лондонского экспоната — сегодня известного как Диппи — в мае 1905 г.

Английский динозавр гипсилофодон был обнаружен в 1840-х гг. Сегодня мы знаем, что он был двуногим и жил в лесах и равнинах. Однако в конце 1800-х и начале 1900-х гг. его ошибочно считали четвероногим и даже древолазом

После этого всплеска интереса в первые несколько десятилетий XX в. стало гораздо спокойнее, а к 1930-м гг. исследования динозавров, по сути, прекратились. Середина XX в. характеризуется длительным затишьем. Работы, конечно, продолжались (например, в 1930-х гг. были обнаружены и описаны индийские динозавры, а в 1940-х гг. русские экспедиции отправились на поиски монгольских динозавров), но изучение динозавров ушло в тень по сравнению с работой над другими группами животных. Действительно, во время «затишья»5 считалось, что млекопитающие (особенно принадлежащие к современным группам вроде грызунов и лошадей) более достойны изучения, чем динозавры, и что динозавры были эволюционным тупиком, неинтересным с точки зрения нашего понимания жизни на Земле и в общем не заслуживающим никакого внимания. К 1950-м гг. и началу 1960-х гг. динозавров, не являющихся птицами, часто рассматривали в негативном свете — дескать, они были ошибкой эволюции, обреченной на вымирание, во всем уступали заменившим их млекопитающим, да и выживали-то лишь потому, что мезозойская Земля была огромным тропическим болотом.

Научный интерес к динозаврам ослабел в первые десятилетия 1900-х гг., но спрос на музейные экспонаты остался. Этот экземпляр длинношеего завропода диплодока был выкопан в Национальном памятнике динозавров в США в 1920-е гг.

Филогенетический брекетинг

Представьте себе, что у вас есть некий вопрос об анатомии, биологии или поведении ископаемых животных, на который никак нельзя ответить напрямую на основе обнаруженных до сих пор окаменелостей. Один из способов найти ответ (по крайней мере, наилучший ответ, возможный при сегодняшнем уровне знаний) — посмотреть на расположение вида на древе жизни и увидеть, какие современные животные его окружают. Например, на древе, содержащем тираннозавра, линия с одной стороны ведет к крокодилам, а с другой — к птицам. Другими словами, тираннозавр на генеалогическом древе как бы «заключен в скобки» между нынешними крокодилами и птицами.

Этот метод называется филогенетическим брекетингом (или просто брекетингом), и он регулярно используется для ответа на вопросы об анатомии, биологии или поведении ископаемых животных. Простой пример: давайте подумаем, какое зрение было у тираннозавра. Хорошо ли он видел? Мог ли различать цвета? Если посмотреть на современных крокодилов и птиц, мы увидим, что у обеих групп отличное зрение, причем цветное. Таким образом, при отсутствии лучшей информации можно заключить, что то же самое было верно и для тираннозавра.

Брекетинг подходит для грубой оценки ответов на такого рода вопросы, но у него есть ограничения. Зададим другой вопрос: была у ли тираннозавра копчиковая железа в основании хвоста? На этот раз брекетинг дает противоречивый ответ, поскольку крокодилы и птицы в данном случае отличаются (у птиц железа есть, у крокодилов нет), и мы не можем сказать, сохранил ли тираннозавр примитивное состояние, свойственное крокодилам, или обладал продвинутым признаком, как птицы. При таком брекетинге остается только гадать, и лишь исключительные ископаемые могут пролить свет на истинное положение дел.

Нынешние животные, которые «обрамляют» окаменелости, дают нам информацию о биологии и анатомии ископаемых видов, не достижимую другими способами. Очевидно, что пользоваться этим методом можно только тогда, когда у нас есть рабочая гипотеза о филогенетических связях между соответствующими животными

Часто считается, что старомодный взгляд на динозавров как на неудачную ветвь эволюции происходит из идей, которых ученые придерживались в течение XIX в. На самом деле это изобретение XX в., родившееся из эпохи равнодушия к динозаврам. Во всяком случае ученые, которые работали над динозаврами в конце 1800-х и начале 1900-х гг., часто представляли их как активных существ, родственных птицам.

Остром, Бэккер и ренессанс динозавров

Какова бы ни была причина «затишья», в конце 1960-х гг. оно подошло к концу, когда несколько палеонтологов взглянули на динозавров другими глазами. В некотором смысле они возродили более оптимистичный взгляд на нептичьих динозавров и древних птиц, существовавший в XIX в. Здесь берет начало ренессанс динозавров, и в нем в равных пропорциях перемешаны тщательные, детальные научные исследования и поспешные, необоснованные спекуляции. С ренессансом обычно связывают имена двух ученых (оба из США). Первый из них — Джон Остром из Музея естественной истории Пибоди в Йельском университете.

Ранняя научная работа Острома относилась к зубам и челюстям утконосых гадрозавров и рогатых динозавров вроде трицератопса — двух важных групп позднемеловых травоядных. Остром утверждал, что гадрозавры не были болотными обитателями, как считалось во времена «затишья», а жили на суше и питались хвойными растениями. Он также увидел доказательства того, что нептичьи динозавры обладали более сложным и социальным поведением, чем считалось раньше. Кроме того, он указал на признаки быстрого роста и более активной «теплокровной» физиологии для нептичьих динозавров, чем считалось во время «затишья».

Но все эти исследования померкли, когда он начал изучать птицеподобного теропода дейнониха (обнаруженного в Монтане в 1964 г.) и юрскую птицу археоптерикса. Остром не только описал необычную анатомию вооруженного серповидными когтями и очень проворного дейнониха, он также смог выделить многие черты, общие для дейнониха и археоптерикса. Их оказалось так много, что нельзя было не увидеть близкую эволюционную связь. Дейноних относится к меловому периоду (около 115 млн лет назад), тогда как археоптерикс — гораздо более древний, из юрского периода (около 150 млн лет назад). Это означает, что дейноних является долго существовавшим реликтом из более ранней эпохи. Остром предположил, что более древние и мелкие тероподы, похожие на дейнониха, еще ожидают своего первооткрывателя. Многочисленные открытия с тех пор подтвердили его правоту (к этой истории мы вернемся в главе 5).

Многие идеи Роберта Бэккера касательно биологии и эволюции динозавров были описаны и проиллюстрированы в его знаменитой книге, вышедшей в 1986 г., «Ереси о динозаврах» (The Dinosaur Heresies), которая оказала значительное влияние на нынешнее поколение исследователей

Идеи и наблюдения Острома получили широкое освещение в журналах и телешоу. Их энергично продвигал один из его учеников, знаменитый бунтарь Роберт Бэккер. Он утверждал, что микроскопическая структура костей динозавров показывает признаки быстрого роста, аналогичные таковым у млекопитающих и птиц, и что следы динозавров свидетельствуют о высоких скоростях ходьбы и бега, сравнимых со скоростью птиц и млекопитающих. Заодно он также рассматривал темпы эволюции динозавров, их общую анатомию и соотношение количества хищных и травоядных динозавров. Все эти доказательства, по словам Бэккера, говорили в пользу идеи, что динозавры были «теплокровными» животными, чьи тела и органы работали скорее как у птиц и млекопитающих, чем как у ящериц и крокодилов. Он также поддерживал работу Острома о происхождении птиц и утверждал, что традиционная гипотеза, преобладавшая в то время, — что нептичьи динозавры были эволюционными неудачами, уступавшими млекопитающим — была неверна и что динозавры были феноменальной историей успеха, превосходящей других животных в эволюционном отношении.

Нельзя считать впечатляющих гигантов прошлого (например, изображенных на рисунке травоядного стегозавра и рогатого теропода цератозавра) неудачами эволюции. Напротив, динозавры — одни из самых успешных животных, которые когда-либо появлялись на свет

Исследования динозавров в наши дни

Идеи и публикации Острома и Бэккера побудили других ученых уделить более пристальное внимание нептичьим динозаврам. Но было бы неверным утверждать, что Остром и Бэккер были единственными, кто проявил к ним интерес. По сути, исследовательские программы в Польше, России, Китае, Южной Африке, Аргентине и других странах означали, что ученые и за пределами США совершали захватывающие открытия. Некоторые из этих исследований появились в результате восстановления послевоенной экономики, но большая их часть была продолжением работ, которые начались еще во время «затишья», но ранее не привлекали много внимания или не демонстрировали впечатляющих результатов.

Как бы то ни было, идеи и открытия, выдвинутые Остромом и Бэккером, совпали с открытием новых удивительных динозавров из многих мест, включая дейнохейра из Монголии (известного своими огромными передними лапами), клыкастого гетеродонтозавра из Южной Африки, гребненосного травоядного уранозавра из Нигера и огромного длинношеего суперзавра из Колорадо. Добавьте в этот список дейнониха, и кажется, что все сошлось в нужное время, чтобы привлечь внимание журналистов и общественности. Ренессанс динозавров ознаменовал собой сдвиг в отношении того, сколько внимания уделяется динозаврам по сравнению с другими ископаемыми животными.

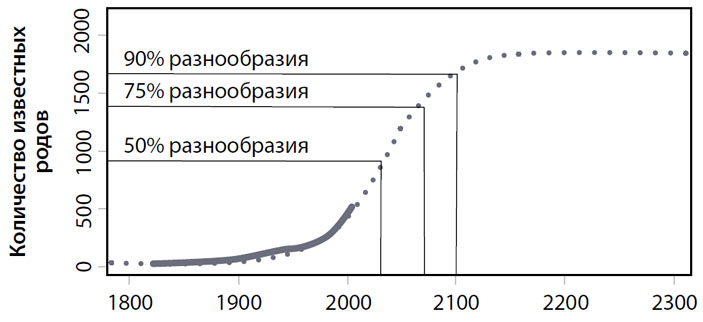

В последние десятилетия было названо множество новых видов нептичьих динозавров, и есть все основания полагать, что многие виды еще не открыты. График показывает, что нам предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы увидим весь спектр разнообразия динозавров. Толстая линия показывает фактическую скорость открытий, сделанных до сих пор, а пунктирная линия — ожидаемую скорость открытий в будущем

С того времени изучение динозавров привлекает все больше ученых. Гипотеза Острома о происхождении птиц теперь настолько хорошо доказана, что ее можно считать одной из самых подтвержденных гипотез в истории развития позвоночных. Старинная гипотеза о том, что нептичьи динозавры были ошибкой эволюции, ужасающе неверна. Действительно, понимание биологии и анатомии динозавров имеет решающее значение, если мы хотим выяснить, как и где появились многие особенности птиц.

Столь же интересны и множество новых динозавров, которые были описаны с 1960-х гг. Новых динозавров, конечно, находили и раньше, с тех пор как первый ископаемый динозавр (мегалозавр) был назван в 1824 г., но невероятный всплеск открытий привел к тому, что более 85% известных нептичьих динозавров названы с 1990 г.

Удивительные открытия позволили узнать больше о мягких тканях ископаемых динозавров и о структурах, покрывающих поверхность их тела. Теперь у нас есть масса информации о разных видах перьев и других покровов нептичьих динозавров. У нескольких экземпляров даже сохранились мускулы, кишечник и другие внутренние органы. Новые идеи о биологии и эволюции динозавров и новые открытия в сочетании с технологическими достижениями сделали изучение нептичьих динозавров и древних птиц одной из самых новаторских, активных областей палеонтологии. Сегодня наука о динозаврах выглядит совсем не так, как несколько десятилетий назад.

Изучение нептичьих динозавров и древних птиц со всей очевидностью показало, как мало исследований связано с анатомией нынешних животных, в частности по функциональной морфологии. Изучение динозавров вдохновило палеонтологов на проверку многих идей о моделях и тенденциях эволюции с использованием методов, первоначально применявшихся только к динозаврам. Так вопросы палеонтологов вызвали «анатомическую революцию», в ходе которой ученые стали на новом уровне изучать современных животных: слонов, ящериц, крокодилов и птиц.

Динозавры и мезозойский мир

Динозавры развивались в сложном мире, где сталкивались континенты, вздымались горы, поднимался и падал уровень моря, менялся климат, появлялись и исчезали группы животных и растений. Все эти события влияли на эволюцию динозавров, на их внешний вид, образ жизни и поведение. Многие полагают, что нептичьи динозавры и древние птицы обитали на зеленой тропической планете, покрытой жаркими лесами и болотами, и что мезозойские животные были приспособлены к жизни в постоянно теплых условиях. Часть регионов мира действительно была такой на протяжении части мезозоя, и по крайней мере некоторые динозавры жили в таких условиях. Тем не менее динозавры существовали так долго, что трудно делать обобщения об условиях, с которыми они сталкивались на протяжении своей невероятно длинной истории.

Когда динозавры впервые появились в триасовом периоде, все континенты были объединены в суперконтинент под названием Пангея (что означает «всеземля»). Иногда представляют, что Пангея — этакий прообраз континента, который существовал лишь потому, что континентальное разделение еще не началось. На самом деле он существовал как раз из-за слияния нескольких ранее отдельных кусков суши. Континенты сталкивались и расходились несколько раз до того, как Пангея образовалась около 300 млн лет назад.

Когда динозавры впервые появились около 230 млн лет назад, все континенты мира были объединены в суперконтинент под названием Пангея. Она простиралась с севера на юг и была окружена гигантским океаном — Панталассой

Существование суперконтинентов оказывает большое влияние на глобальный климат. Относительно небольшая береговая линия и наличие обширных областей внутри континента означают, что мало влаги от океана достигает внутренних областей. Это приводит к чрезвычайно низкой влажности и появлению огромных пустынь. В теории животные и растения, которые развиваются на суперконтинентах, имеют шансы расселиться практически по всему миру, поскольку никакие моря или океаны не могут предотвратить их распространение. На практике все не так просто: условия варьируют от одного региона к другому, а на пути все-таки могут возникнуть барьеры, замедляющие или предотвращающие распространение: например, горные хребты или области исключительной жары или холода. Это подтверждает и палеонтологическая летопись, поскольку триасовые динозавры и другие животные, как правило, не встречаются по всей Пангее. Вместо этого они ограничены конкретными климатическими зонами.

Около 200 млн лет назад Пангея начала распадаться вдоль разлома, идущего с востока на запад. Она разделилась на два новых континента: Лавразию на севере и Гондвану на юге. С этого момента животные севера и юга вышли на разные эволюционные траектории, все более отличаясь друг от друга. Оба континента продолжили распад. Образование Североатлантического океана около 180 млн лет назад привело к тому, что Лавразия разделилась на западную часть (состоящую из Северной Америки) и восточную (состоящую из Гренландии, Европы и Азии). История Гондваны чуть посложнее: Южная Америка, Индия, Мадагаскар и Австралазия отделились от Антарктиды и друг от друга в разное время — от 110 до 40 млн лет назад. В основном части Гондваны переместились на север, Африка и Индия в конечном итоге столкнулись с Европой и Азией, а Южная Америка присоединилась к Северной Америке через наземный «мост».

Около 180 млн лет назад (вверху) во время юры Пангея разделилась на северную часть (Лавразию) и южную (Гондвану). Береговая линия стала длиннее, а климат — более прохладным и влажным. К концу мела мир выглядел, по сути, как сейчас (внизу). Атлантический океан отделил Европу и Африку от Северной и Южной Америки, а континенты Гондваны в основном отделились друг от друга. Высокий уровень моря означал, что мелкие моря покрывали низменные регионы

Один из главных вопросов в истории динозавров — как этот континентальный распад повлиял на их эволюцию. Произошли ли ключевые события эволюции динозавров потому, что популяции динозавров были разделены и перемещены из-за разделения континентов? Этими вопросами занимается биогеография — наука о распределении животных и растений. Обнаруженные в последние годы виды динозавров показали, что континентальное движение, вероятно, было основным фактором их распространения. Большинство динозавров теперь имеет палеонтологическую летопись, простирающуюся вплоть до юрского периода — до того времени, когда континентальные связи позволяли животным широко распространяться. Классический пример — длинношеие травоядные под названием титанозавры. В течение многих лет титанозавры были в основном известны из верхнемеловых пород Южной Америки, Мадагаскара и Индии. Редкие находки в Европе, Азии и Северной Америке интерпретировались как указание на то, что члены этой группы перемещались на север, двигаясь от острова к острову.

На распределение динозавров (и других наземных животных) может влиять движение континентов, а также переселения самих животных по сухопутным «мостам» или даже по морю. Две карты выше показывают, как движение континентов могло повлиять на распределение гипотетической группы динозавров. Животные, обитавшие на сплошной суше, могут в конечном итоге оказаться на отдельных территориях, по мере того как части суши отделяются друг от друга, забирая животных с собой. Карта ниже показывает, как животные могут использовать наземные «мосты» и короткие заплывы между островами, чтобы переместиться из одного региона в другой

Недавно обнаруженные окаменелости несколько противоречат этому взгляду, показав, что титанозавры присутствовали в Лавразии с самого начала мелового периода. Это распределение поддерживает идею о том, что они широко распространились еще на ранних этапах своей истории благодаря наличию континентальных связей, а их последующее расселение является результатом континентального разлома и смещения. Конечно, были случаи, когда динозавры заселяли новые регионы, пересекая «мосты».

Поскольку мир мезозоя был в основном теплым, вряд ли много воды существовало в виде ледников. Как следствие, уровень моря был самым высоким за всю историю, и низменные районы суши затоплены. Большая часть Европы расположена в низменностях, что означает, что во время юры и мела большие площади были под водой, а оставшаяся территория представляла собой островные архипелаги и изолированные мини-континенты. В то же время большая часть Центральной Азии была покрыта неглубоким морем, что означает, что Восточная Азия была отрезана от Восточной Европы. На Северную Америку сильно повлиял высокий уровень моря: во второй половине мелового периода она была разрезана пополам большим морским проливом.

Из-за высокого уровня моря некоторые юрские и меловые динозавры были эндемичны для островных земель и в основном развивались в изоляции. Знаменитые позднемеловые динозавры, такие как тираннозавр и трицератопс, не получили широкого распространения, а жили только на длинном узком континенте — Ларамидии, из которого потом образовались западная Канада и большая часть дальнего запада США. Совсем другие динозавры жили в Аппалачии — территории на востоке, которая сегодня образует восточную Канаду и восточную часть США. Странные островные динозавры также обитали на островах позднемеловой Европы. Одни, в том числе различные зауроподы, анкилозавры и гадрозавры, были карликами, вдвое или даже втрое меньше своих родственников из иных регионов. Другие, как румынский гадрозавр тельматозавр, были последними представителями группы, вымершей за пределами островов. Третьи были своеобразными и уникальными обитателями островов.

Архаичный гадрозавр тельматозавр — один из нескольких необычных островных динозавров, живших в позднем мелу на территории современной Румынии. Такие динозавры были более характерны для начала мелового периода

Климат и погода

На протяжении всего мезозоя мир был в тепличной или парниковой фазе. Средние глобальные температуры были высокими, полярного льда не было вообще, а леса росли далеко за полярным кругом. Триасовый мир, как мы уже видели, страдал от жары и засух, а пустынные условия доминировали в Пангее. В начале триаса температура в самых жарких частях суперконтинента почти наверняка была выше, чем сейчас. Вероятно, это было самое жаркое время за последние несколько сотен миллионов лет. Средняя глобальная температура в раннем триасе приближалась к 30°C (сегодня средняя температура 14°C), а температура поверхности моря превышала невероятные 40°C (сегодня около 17°C). Такие чрезвычайно высокие температуры также имели место в конце предыдущей геологической эпохи — перми — и, вероятно, сделали жизнь невозможной для многих растений и животных.

В позднем триасе стало прохладнее, но в целом климат остался жарким, поэтому среди обитателей суши, несомненно, было много жителей пустыни. Длительный период засухи и жары, наконец, закончился во время юрского периода, так как из-за распада континентов увеличилась протяженность береговой линии. Климат стал более прохладным и влажным, и огромные леса распространились по всем тропическим регионам мира. Средняя глобальная температура в середине юры, по-видимому, была лишь на 3°C выше, чем сегодня. Территории внутри континентов по-прежнему оставались засушливыми, но влажные сезоны все-таки были. Об этом говорят огромные массы воздуха, движущегося над гигантскими теплыми океанами, а также окаменелые свидетельства.

Многие динозавры, жившие в позднем триасе, должны были приспособиться к сухим пустынным условиям, широко распространенным в то время. Но кое-где были озера, реки и болота. Несомненно, к ним приходили динозавры — чтобы покормиться или на водопой

Условия, похожие на юрские, кое-где сохранились и в меловом периоде. Все изменилось с приходом глобального потепления, которое называется меловой термальный максимум. Это произошло примерно между 120 и 80 млн лет назад (промежуток времени от середины раннего мела до середины позднего). Это привело к тому, что средняя температура суши стала примерно на 6°C выше, чем сегодня, а температура поверхности моря — на 9°C выше. В результате пышные леса протянулись от экватора до полюсов. Некоторые компьютерные модели показывают, что в это время растительности во всем мире было намного больше, чем за весь остальной мезозой. Большие площади растительности ослабляют воздушные потоки и таким образом уменьшают перемешивание атмосферы. Они также оказывают влияние на то, где и в каком количестве выпадают осадки. Почему произошло меловое потепление — неясно. Одна из гипотез заключается в том, что его вызвал высокий уровень углекислого газа (CO2), выделяемого вулканами. Какова бы ни была причина, эти знойные, супертепличные условия, несомненно, повлияли на эволюцию животных.

Состав атмосферы и климат значительно изменились за последние 600 млн лет. График показывает, что глобальная температура (голубая линия) во время мезозоя была в целом высокой, отчасти потому, что уровень углекислого газа в атмосфере (серая линия) тоже был высок

Несмотря на высокие температуры, мезозойская Земля не была вечными тропиками по всей поверхности. Моделирование показало, что даже в парниковом мире может быть прохладно внутри континентов, на высокогорьях и у полюсов. Действительно, данные из некоторых областей мезозойского мира указывают на прохладные условия, похожие на климат современных Британии, Нью-Йорка или северной Японии. Такой, например, была провинция Ляонин в западном Китае, известная сотнями окаменелостей ранних птиц и других пернатых теропод. По-видимому, среднегодовая температура во время раннего мела составляла там около 8—11°C. Возможно, поэтому часть пернатых динозавров из Ляонина так хорошо защищена от холода (у некоторых перьями покрыты даже ноги до самых кончиков пальцев). Есть вероятность, что они специально приспособились для жизни в прохладном климате.

Нептичьи динозавры многих видов также обитали в Австралии, Аляске и Антарктиде, когда эти части мира находились за полярным кругом, а значит, зимой там наступала полярная ночь и опускалась температура. В мезозое там было не так холодно, как сейчас, но достаточно прохладно, и все же динозавры жили в этом регионе круглый год.

Динозавры поздней юры, такие как стегозавр, хищный аллозавр и длинношеий суперзавр, развивались в мире, где средняя температура была немного выше, чем сегодня. Цветковые растения еще не появились, в огромных лесах преобладали хвойные деревья, саговники и папоротники современного облика

Динозавры существовали очень долго, и за это время с планетой происходили самые разные изменения. Суперконтинент разделился на части, уровень моря несколько раз поднимался и падал, а температура повышалась иногда до максимально тепличных условий. Несомненно, эти многочисленные изменения сильно повлияли на эволюцию динозавров, на то, как и где они жили. В последние годы новые данные о мезозойских температурах и окаменелостях позволили палеонтологам соотнести эволюционные события в истории динозавров с изменениями климата и формы континентов. И чем дальше, тем лучше мы понимаем, как эти факторы взаимодействовали между собой.

Динозавры на древе жизни

Динозавры — это рептилии, часть той же группы животных, что и черепахи, крокодилы, змеи и ящерицы. Как у современных рептилий, у динозавров была чешуйчатая кожа, и они могли жить в засушливых условиях далеко от воды. Основываясь на знаниях о современных рептилиях, при помощи брекетинга (см. с. 19) мы можем сделать вывод, что динозавры хорошо видели, различали цвета, у них было разделенное на камеры сердце, внутреннее оплодотворение, а также пищеварительная и репродуктивная система, по сути, аналогичная таковой у современных рептилий.

Хотя это технически верно и непротиворечиво, проблема в том, что термин «рептилия» ассоциируется с такими животными, как черепахи, ящерицы, змеи и крокодилы. Они относятся к так называемым холоднокровным, обычно у них низкие энергетические потребности, и они, как правило, менее активны, чем так называемые теплокровные птицы и млекопитающие (как мы увидим в главе 4, использование терминов «холоднокровный» и «теплокровный» вводит в заблуждение и временами неверно). Поэтому люди склонны приписывать этот набор признаков любому животному, которое называется рептилией. Но в научном смысле термин «рептилия» означает всего лишь группу животных, которая включает черепах, ящериц, змей, крокодилов и всех животных, имеющих с ними общего предка. Следовательно, принадлежность динозавров к рептилиям не означает, что они во всех аспектах своей биологии были похожи на современных рептилий вроде ящериц и крокодилов. (Так как птицы являются частью клады Dinosauria, с эволюционной точки зрения их тоже следует рассматривать как подгруппу рептилий.)

У динозавров есть ключевая особенность черепа, типичная для архозавров, — дополнительное отверстие между ноздрей и глазницей, которое называется предглазничным окном. Его заполнял воздушный мешок. На задней поверхности бедренной кости у архозавров есть гребень, который называется четвертый трохантер (вверху справа). Он есть у современных крокодилов. К нему крепится огромная мышца, соединенная с хвостом

Скелеты динозавров демонстрируют набор анатомических признаков, уникальных для архозавров — их еще иногда называют правящими рептилиями. К ним относится большое отверстие в черепе, которое называется предглазничным окном, и крупный выступ для прикрепления мышц на задней поверхности бедра — четвертый трохантер. Оба признака связаны с важными особенностями анатомии мягких тканей архозавров. К краям предглазничного окна крепились определенные мышцы, открывающие челюсти. Также там располагался большой, наполненный воздухом мешок, который, возможно, сыграл важную роль в облегчении головы и терморегуляции. Кроме того, к четвертому трохантеру крепилась гигантская хвостово-бедренная мышца, соединенная с хвостом и оттягивающая бедро назад во время ходьбы или бега.

Существует две основные линии архозавров. Первая включает современных крокодилов и их родственников и называется крокодилоподобными. У них сложный голеностопный сустав и костные пластины, которые проходят вдоль верхней части шеи, спины и хвоста. Вторая крупная линия архозавров включает птиц (и, следовательно, всех остальных динозавров) и их близких родственников и называется птицеподобными (научное название, наиболее часто используемое для них, — орнитодиры). У птицеподобных архозавров простой голеностопный сустав и, как правило, нет костных пластин, в отличие от двоюродных братьев — крокодилов. Также у них более длинная и тонкая шея и более узкая и длинная стопа.

Динозавры являются близкими родственниками птерозавров и образуют с ними кладу орнитодир. А орнитодиры — близкие родственники крокодилоподобных архозавров. Вместе они образуют кладу Archosauria

Ископаемые находки показывают, что эти две группы разошлись в начале триаса — около 247 млн лет назад. Это произошло вскоре после масштабного массового вымирания, которым завершился пермский период. Похоже, что архозавры быстро эволюционировали, чтобы заполнить новые, относительно пустые экологические ниши, возникшие после вымирания.

На ранних этапах эволюции птицеподобные архозавры были очень мелкими. Архозавр из позднего триаса Шотландии под названием склеромохлус, видимо, является хорошим примером того, как они выглядели. Это был длинноногий, стройный хищник (менее 20 см в длину), который, вероятно, охотился на насекомых. Длинные кости ног и стоп навели некоторых ученых на мысль, что он, возможно, был приспособлен к передвижению прыжками или скачками. Животные вроде склеромохлуса, по-видимому, были родоначальниками птерозавров — перепончатокрылых летающих мезозойских рептилий, а также другой группы — тоже мелких и легких динозавроморфов. Их название (означающее «с виду как динозавры») намекает, что динозавроморфы в конечном итоге породили динозавров и тем самым дали жизнь династии, включающей самых крупных и успешных животных, когда-либо живших на Земле. Понадобилось еще немало времени — возможно, больше 30 млн лет, — чтобы динозавроморфы достигли крупных размеров и заняли важные, заметные роли в сообществах животных. Почему путь к успеху занял так много времени? Что мешало птицеподобным архозаврам выйти на первый план?

Крошечный склеромохлус из позднего триаса Шотландии, вероятно, был родственником и птерозаврам, и динозаврам. Всего найдено 7 экземпляров, ни один из которых хорошо не сохранился

Правление крокодилоподобных архозавров

Сегодня из крокодилоподобных архозавров остался только один отряд: крокодилы, в который входят собственно крокодилы, аллигаторы и гавиалы. По сравнению с разнообразием, которое существовало среди древних крокодилоподобных триаса, это лишь верхушка айсберга. В те времена они занимали множество экологических ниш, которые во времена юры и мела достались динозаврам. Среди них были четвероногие, покрытые броней, всеядные и травоядные — этозавры, а также хищники с высокими массивными черепами и острыми зубами — райузухии.

Самые крупные райузухии были гигантами длиной 8 м и более. Совершенно очевидно, что они были высшими хищниками своего времени. Многие ходили на четырех лапах, у других были короткие передние конечности, и, похоже, они были двуногими. Также известны четвероногие родственники райузухий с гребнем на спине. Один из них — китайский лотозавр — обладал беззубым клювом и, вероятно, был всеядным или травоядным. Другие представители группы передвигались на двух ногах, имели тонкие передние конечности, длинную шею и короткий, беззубый череп. Самый известный из них — эффигия из США.

Во времена триаса различные крокодилы занимали те ниши, которые впоследствии заполнили динозавры, и были доминирующими потребителями и хищниками в большинстве сообществ триаса. Динозавры, видимо, не могли взять верх, пока жили крокодилоподобные архозавры. Что это говорит нам о ранней истории динозавров и их пути к успеху? Сейчас расскажем.

Крокодиловые архозавры нескольких групп стали всеядными или травоядными. Одним из самых странных был среднетриасовый лотозавр из Китая. Это было беззубое четвероногое с гребнем на спине

Динозавры: начало

Динозавры доминировали на суше весь юрский и меловой периоды — примерно от 200 млн до 66 млн лет назад. Возникли они, скорее всего, гораздо раньше — в среднем триасе, около 240 млн лет назад. Ранние динозавры встречаются редко, известно лишь несколько видов.

Мы уже видели, что динозавры относятся к группе птицеподобных архозавров, которые называются динозавроморфами. От них произошло несколько линий, но только динозавры прожили дольше триаса и продолжили развивать разнообразие образа жизни и форм тела. Что говорят нам ранние динозавроморфы о происхождении динозавров? Все они — маленькие, легкие животные. У группы под названием лагерпетиды — известной из Аргентины и США — необычное строение ног. Два пальца на внутренней стороне сильно уменьшены, в результате получается асимметричная нога, подходящая для быстрого бега или даже прыжков и скачков. Динозавроморф из Аргентины — маразух — не имеет этой странной анатомии стопы, и формы его костей шеи, бедер и задних конечностей показывают, что он был более тесно связан с динозаврами. Пропорции скелета маразуха показывают, что он был двуногим. Еще у него острые, изогнутые назад зубы хищника. Как лагерпетиды, так и маразухи были маленькими, длиной менее 70 см.

Маразух — близкий родственник динозавров из позднего триаса Аргентины. Пропорции конечностей показывают, что он был двуногим, а зубы говорят о том, что он, скорее всего, был хищником. Но не все близкие родственники динозавров были похожи на него. Некоторые были всеядными или травоядными животными и передвигались на четырех ногах

Теперь переходим к силезавридам, динозавроморфам из среднего и позднего триаса, которые еще сильнее похожи на динозавров, чем маразух. Рост большинства силезавридов составлял от 1,5 до 3 м в длину. Они были стройными, длинношеими животными, их длинные передние конечности, возможно, указывали на четвероногий способ передвижения. Силезавриды названы по роду силезавр из Польши, но с тех пор их нашли в США, Бразилии, Аргентине, Танзании, Замбии и Марокко, так что они явно были широко распространены в триасовом мире.

Несколько динозавроподобных архозавров из среднего и позднего триаса — лагерпетиды, маразух и силезавриды — вместе с динозаврами относятся к кладе Dinosauromorpha. Все были маленькими легкими животными

Интересная особенность силезавридов заключается в том, что их зубы и челюсти указывают на травоядный или всеядный образ жизни. Зубы имеют листовидную форму и сильно зазубрены, а передняя часть нижней челюсти — беззубая и клювовидная. Раньше считалось, что динозавры произошли от острозубых хищников вроде маразуха. Но так как силезавриды были травоядными или всеядными, возможно, динозавры на самом деле произошли от травоядных или всеядных предков. В поддержку этой гипотезы говорит тот факт, что две из трех основных групп динозавров — травоядные или всеядные, а не хищные. Возможно, что силезавриды просто были очень необычными, а их общий с динозаврами предок все-таки был хищником. Как всегда в таких случаях, нужно больше окаменелостей, чтобы понять, что именно произошло.

Стоит упомянуть еще одного динозавроморфа. Это ньясазавр из Танзании — животное, от которого пока что найдены только кости передней лапы и позвонки из области таза. Ньясазавр, похоже, еще ближе к динозаврам, чем силезавриды. Есть вероятность, что он был ранним динозавром, но мы не можем эту гипотезу ни подтвердить, ни опровергнуть, пока у нас не будет больше окаменелостей. Ньясазавр интересен также своим возрастом. Его остатки датированы примерно 243 млн лет назад. Это говорит о том, что разные группы динозавроморфов, в том числе динозавры, разделились в среднем триасе.

Особенности строения конечностей и тазового пояса ранних динозавроморфов показывают, что у них были длинные прямые ноги, расположенные непосредственно под телом. С виду все они эффективные бегуны, способные быстро передвигаться. При ближайшем рассмотрении выясняется, что другие птицеподобные архозавры тоже были приспособлены к быстрому эффективному передвижению, как и подавляющее большинство ранних крокодилоподобных архозавров. Почему это важно? Получается, что у динозавров не было необычных или исключительных способностей к бегу или ходьбе.

Ньясазавр из среднего триаса Танзании — динозавроморф, очень похожий на динозавра. Возможно, он и был ранним динозавром. В его мире доминировали другие животные, среди них изображенные на заднем плане ринхозавры

Мы подходим к одной из основных проблем, связанных с происхождением динозавров. На протяжении большей части XX в. считалось, что динозавры стали доминировать на суше, потому что опередили всех остальных сухопутных животных в конкурентной борьбе. Другими словами, считалось, что динозавры лучше бегали, лучше находили добычу и другие ресурсы, а также лучше размножались, чем другие животные того времени. Но чем больше мы узнаем о жизни триасовых животных на суше, тем менее вероятным становится представление о превосходстве динозавров.

Мы уже видели, что крокодилоподобные архозавры в триасе занимали экологические ниши, которые обычно считаются типичными для динозавров. Гипотеза, что маленькие, хрупко сложенные динозавроморфы и ранние динозавры могли напрямую конкурировать со своими гигантскими крокодилоподобными родственниками, крайне маловероятна. Скорее всего, динозавроморфы и ранние динозавры были скрытными животными. Они прятались от своих гораздо более крупных и грозных соседей, рискуя быть убитыми и съеденными. Летопись окаменелостей также показывает, что ни динозавроморфы, ни ранние динозавры не были многочисленны по сравнению с другими животными того времени, к тому же ранние динозавры не были широко распространены — практически все виды происходят только из западной Гондваны. Также важно, что окаменелости из среднего триаса (например, ньясазавр) показывают, что динозавры распространялись медленно и постепенно, а не одним стремительным рывком.

Основные события эволюции триасовых архозавров. Крокодилоподобные архозавры доминировали большую часть триаса и, возможно, препятствовали развитию динозавров большего размера

Таким образом, предположение, что динозавры смогли захватить мир, потому что они экологически, физиологически или анатомически превосходили других животных, не подтверждается. Так что же случилось на самом деле? Поздний триас был бурным временем, когда массовое вымирание резко изменило жизнь на суше и привело к упадку и исчезновению нескольких групп животных. Как и в случае куда более известного массового вымирания в конце мелового периода, точная причина вымирания в конце триаса — предмет многих споров и разногласий. По-видимому, основными причинами стали резкое изменение уровня моря и фаза бурной вулканической активности. Возможно, было даже больше одного вымирания: сначала около 220 млн лет назад, а потом в самом конце триаса — 201 млн лет назад. Что бы ни случилось, крокодилоподобные архозавры сильно пострадали, и исчезли все, кроме одной линии под названием крокодиломорфы, от которой в конце концов произошли современные крокодилы. Динозавры не погибли, возможно, потому, что они были мелкими и, следовательно, лучше могли противостоять изменениям климата и сокращению ресурсов, а также могли быстрее восполнить потери из-за меньшей продолжительности жизни и более быстрого роста. Когда исчезли крокодилоподобные архозавры, динозавры унаследовали нашу планету с пустующими экологическими нишами, которые раньше занимали крупные наземные животные. С этой точки зрения динозавры были «невольными победителями» — они унаследовали Землю благодаря несчастью, случившемуся с другими, а не потому, что были в чем-то лучше или более приспособлены.

Наконец-то все было готово, чтобы динозавры захватили мир.

1 Кроме этого существуют такие важные понятия зоологической номенклатуры, как «типовой вид» и «принцип приоритета». Типовой вид рода Triceratops (T. horridus) может поменять родовое название, только если будет отнесен к роду, установленному раньше рода Triceratops. Это крайне маловероятно, поскольку Triceratops — один из первых родов динозавров, описанный в 1889 г. — Прим. науч. ред.

2 Эти два понятия не являются синонимами. Кладистика, или филогенетический анализ, — метод выяснения родственных связей между организмами. Филогенетическая систематика регулирует правила названия и определения клад. Свод этих правил называется филокодом. Филокод не противоречит Кодексу зоологической номенклатуры, а является его дополнением. Кодекс регулирует номенклатурные вопросы низших таксономических категорий от вида до семейства. — Прим. науч. ред.

3 Эти два понятия не являются синонимами. Филогенетическое дерево отличается от кладограммы наличием временной шкалы. — Прим. науч. ред.

4 Карнеги отправил одну копию и в Россию. Сейчас этот скелет демонстрируется в Палеонтологическом музее в Москве. — Прим. пер.

5 Основная причина «затишья» — резкое снижение палеонтологических исследований во время и после Второй мировой войны. Многие палеонтологические коллекции были уничтожены, в частности, во время бомбардировок союзниками городов Германии. — Прим. науч. ред.

Люди всех возрастов интересуются динозаврами: ведь многие из них, например аллозавр и диплодок, выглядели просто невероятно