«Темная материя и темная энергия». Глава из книги

Глава 4. Внутренняя симметрия в космологии

Обратимся снова к эйнштейновской космологии 1917-го года. Кроме гипотезы антитяготения и постулата статичности мира в ней заложена еще одна значительная идея — идея конечности и замкнутости Вселенной.

4.1. Эйнштейн и Фридман о топологии мира

В космологической модели Эйнштейна трехмерное пространство является неевклидовым, оно имеет постоянную (одинаковую во всех точках и во все моменты времени) положительную кривизну. Такое пространство похоже на обычную двумерную сферу: двумерное пространство сферы тоже обладает постоянной положительной кривизной. Сфера имеет конечную площадь, но у нее отсутствуют двумерные границы. Ее трехмерный аналог, который имелся в виду у Эйнштейна, называется гиперсферой; гиперсфера обладает конечным трехмерным объемом и не имеет трехмерных границ.

Почему Эйнштейн считал, что пространство Вселенной должно быть конечным? Из общей теории относительности не вытекает никаких указаний на конечность или бесконечность мира. Дело в том, что эта теория строится на основе дифференциальной геометрии, которая служит ее математическим аппаратом. А дифференциальная геометрия описывает лишь локальные свойства пространства. Локальные в том смысле, что они относятся к каждой точке пространства и малой ее окрестности. Но такие «окрестности» в космологической реальности представляют собой области размером, превышающим размер ячейки однородности. Дифференциальная геометрия позволяет судить о том, совпадает ли геометрия данной области изотропного мира с геометрией Евклида, геометрией Лобачевского или гиперсферической геометрией. При этом речь идет именно о локальных свойствах пространства, а не о его устройстве в целом, которое должно изучаться с помощью не дифференциальной геометрии, а топологии.

В научно-популярной книге «Мир как пространство и время» Фридман1 специально обращает внимание на то, что общая теория относительности позволяет судить лишь о дифференциальной геометрии мира, а топологии в ней нет. Из дифференциальной геометрии топология не вытекает; первая дает лишь некоторые ограничения на вторую. Вот два примера. Плоскость и двумерный цилиндр — это евклидовы поверхности. Однако на плоскости размеры вдоль любого направления неограниченны, тогда как расстояния поперек оси цилиндра являются конечными — не большими, чем 2π, умноженное на радиус цилиндра. Другой пример — двумерное пространство Лобачевского, которое в целом может иметь вид гиперболоида (граммофонной трубы), а может представлять собой и седло. Гиперболоид и седловидная поверхность сильно различаются между собой и по форме, и по строению в целом. Например, у гиперболоида все размеры в направлении, перпендикулярном его оси, конечны, а размеры седловидной поверхности во всех направлениях неограниченны. Но дифференциальная геометрия в обоих случаях одна и та же — это двумерное пространство с постоянной отрицательной кривизной.

Замечание Фридмана имело не только педагогический, но, вероятно, и полемический смысл. Фридман счел необходимым возразить Эйнштейну, подчеркнуть, что идея замкнутой гиперсферы является произвольной дополнительной гипотезой, никак не вытекающей из общей теории относительности как таковой.

Кстати, фридмановские модели часто называют открытой (пространство Лобачевского) и закрытой (гиперсфера). Причем иногда говорится, что в первом случае объем мира бесконечен, а во втором конечен. Но такое утверждение не всегда справедливо, возможны различные варианты топологии таких пространств, от которой зависят и свойства замкнутости и незамкнутости, конечности и бесконечности их полных объемов и т. п. Так что слова «замкнутая модель», «открытая модель» не должны вводить в заблуждение относительно топологии трехмерных пространств в этих моделях — о ней реально ничего не известно. Ничего не известно и о полных объемах этих пространств.

Пока еще не существует «топологической общей теории относительности», т. е. такой теории пространства—времени, которая ставила бы топологию мира в соответствие с развивающимися в нем физическими процессами. Возможно, это дело будущего. Хотя ничто не мешает теоретикам уже сейчас пытаться представить себе возможную топологию Вселенной, как это и сделал первым Эйнштейн, а наблюдателям — искать проявления этой топологии в реальных свойствах мира. В принципе, имеется множество интересных и разнообразных математически допустимых вариантов глобального строения мира как целого (см., например, (Соколов, Старобинский, 1975)2).

Что касается гиперсферы в космологии Эйнштейна, то этот пример кажется настолько простым и естественным, что, например, в «Теории поля»3 дается — без каких-либо оговорок — «объем пространства положительной кривизны» 2π2a3, где a — радиус кривизны пространства, и говорится, что «пространство положительной кривизны оказывается „замкнутым в себе“ — конечным по объему, но, разумеется, не имеющим границ».

4.2. Дополнительные измерения

Известно, что классик немецкой философии Кант был первым, кто указал на связь ньютоновского закона всемирного тяготения с тем фактом, что наше пространство трехмерно. Только в трехмерном пространстве сила взаимного притяжения двух масс обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Если бы пространство было, например, четырехмерным, то тогда был бы не закон обратных квадратов, а закон обратных кубов. В десятимерном пространстве сила тяготения обратно пропорциональна девятой степени расстояния. В общем случае в пространстве с числом измерений D сила тяготения убывает обратно пропорционально расстоянию в степени D − 1. Добавим к этому, что вид эйнштейновского закона всемирного антитяготения (см. формулы (14) и (31)) не зависит от размерности пространства: при любой размерности сила антитяготения прямо пропорциональна расстоянию.

В 1920-е годы П. Эренфест выяснил, что трехмерность пространства обусловливает само существование мира реальных вещей. Например, если бы число пространственных переменных равнялось не трем, а четырем, то, как оказывается, не существовало бы замкнутых орбит планет и Солнечная система не могла бы образоваться. В 1970-е годы Л. Э. Гуревич и В. М. Мостепаненко распространили этот анализ на квантовую механику и доказали, что в четырехмерном пространстве не существовало бы и замкнутых орбит электронов в атомах, так что оказалась бы невозможной атомная структура вещества.

Из этих примеров видно, что число пространственных измерений — исключительно важный факт природы. Несомненно, то же нужно сказать и о размерности времени. Но как независимо проверить, что наша Вселенная действительно имеет именно ту размерность пространства и времени, которая для нас очевидна и привычна? Не существует ли каких-то дополнительных, скрытых измерений пространства и/или времени, которые мы пока почему-либо не замечали в нашем мире?

Ясно, конечно, что в масштабе планетных систем пространство должно оставаться — в соответствии с результатом Эренфеста — эффективно трехмерным, чтобы могли существовать планетные системы с замкнутыми орбитами. Размеры дополнительных измерений, если они существуют, должны быть очень малы по сравнению с размерами орбит. В действительности имеется гораздо более жесткий верхний предел размера дополнительных измерений. Лабораторные эксперименты показывают, что никаких отклонений от ньютоновского закона обратных квадратов не обнаруживается при расстояниях величиной вплоть до 0,1–0,001 см.

Что касается не тяготения, а других взаимодействий, то они не чувствуют дополнительных измерений и на гораздо меньших масштабах. Действительно, само существование атомов означает — в соответствии с результатом Гуревича и Мостепаненко, — что, например, закон Кулона, электростатический аналог закона Ньютона, справедлив, по крайней мере, в масштабах электронных орбит атомов.

Последнее, впрочем, не обязательно означает, что пространство трехмерно в микроскопических масштабах. Возможно, все поля и взаимодействия в природе, кроме тяготения (!), «живут» на трехмерной гиперповерхности в пространстве многих измерений. Так обстоит дело в теории струн, где рассматриваются пространства с шестью и семью дополнительными пространственными измерениями, протяженность которых близка к характерной планковской длине LP ~ 10−33 см. Трехмерную гиперповерхность такого рода называют браной (от слова «мембрана», которое специально сохраняют для случая двумерного многообразия).

В 1998–1999 гг. (по случайному совпадению именно в те самые годы, когда появились первые наблюдательные указания на темную энергию) были высказаны новые оригинальные идеи о возможном характере дополнительных пространственных измерений. Н. Аркани-Хамед и его коллеги выдвинули предположение о том, что наряду с дополнительными микроскопическими измерениями теории струн, а скорее всего независимо от их существования или несуществования, в природе могут иметься дополнительные измерения сравнительно большой, макроскопической протяженности. В этих работах принимается, что дополнительные измерения представляют собой окружности с постоянным радиусом R*. Конечная протяженность означает компактность пространства дополнительных измерений. При этом вдоль трех «обычных» направлений пространство мира может простираться сколь угодно далеко — относительно этого не возникает никаких ограничений. Но если реальное пространство трех измерений тоже компактно, то это означало бы, что мир замкнут в себе и изолирован во всех своих пространственных измерениях — от космологических до макроскопических.

В действительности за предположением о дополнительных макроскопических измерениях стоит радикально новая постановка вопроса о природе тяготения (и, как мы увидим, антитяготения тоже), о месте гравитации в ряду других фундаментальных взаимодействий. Известно, что тяготение гораздо слабее других взаимодействий — электромагнитного и слабого (электрослабого), а также сильного. Так, сила ньютоновского гравитационного притяжения между двумя электронами на 42 порядка величины меньше силы их электростатического отталкивания. Относительная слабость притяжения определяется малой величиной ньютоновской гравитационной константы G.

Для удобства сравнения с другими взаимодействиями полезно выразить гравитационную константу через планковскую массу (см. раздел 2.2):

\( 8\pi G/3 = M_P^{-2} \) (37)

Здесь и далее мы пользуемся «естественной системой единиц», принятой в фундаментальной физике; в этой системе не только скорость света, но и постоянная Планка считается равной единице: ħ = с = 1. Тогда все размерные величины можно выразить в энергетических единицах:

1 эВ = 1,8 × 10−33 г = 5,1 × 104 см−1 = 1,5 × 1015 с. (38)

Планковская масса, МP ≈ 10−6 г ≈ 1018 ГэВ, ближе к массам, которые взвешивают на аптечных весах, чем к массам элементарных частиц. Ее часто считают самой фундаментальной массой/энергией в физике. Действительно, планковская масса, как и планковская плотность (см. раздел 2), представляет собой комбинацию трех физических констант, которые служат в ней «представителями» релятивизма (с), квантовой природы мира (ħ) и геометрии пространства-времени (G). Для частицы с массой МP комптоновская длина волны совпадает со шварцшильдовским радиусом (если частица имеет размер, не превышающий этот радиус), так что планковская масса дает энергетический масштаб, при котором тяготение теряет, как полагают, классический, неквантовый характер.

Как бы то ни было, масса МP служит характерной энергией гравитационного взаимодействия; ее огромная (по сравнению с массами элементарных частиц) величина и определяет слабость тяготения — тяготение так слабо, потому что энергия МP так велика.

Если сравнивать характерную энергию тяготения с характерными энергиями других взаимодействий, то ближайшей к планковской энергии окажется энергия электрослабого взаимодействия (она тоже уже упоминалась в разделе 2); это энергия, при которой объединяются электромагнитное и слабое взаимодействия: МEW ~ 103 ГэВ = 1 ТэВ. Энергия МEW на 15 порядков величины меньше, чем планковская масса. Соответствующая константа взаимодействия, определяемая (как и G) обратным квадратом характерной энергии, на 30 порядков величины больше постоянной тяготения. Огромный разрыв между планковской массой МP и массой МEW, измеряемой безразмерным числом

X = МP/МEW ~ 1015, (39)

не имеет объяснения в фундаментальной теории и представляет собой одну из самых острых проблем физики, называемую «проблемой иерархии». Побудительным мотивом появления гипотезы о дополнительных измерениях пространства стал как раз поиск новых путей к решению этой проблемы.

Основная идея Н. Аркани-Хамеда и его коллег состоит в том, что тяготение существует в действительности не в трехмерном, а в многомерном пространстве и в этом «истинном» пространстве характерная энергия тяготения — не планковская масса, а некоторая величина М*, которая может быть гораздо меньше планковской массы. При этом проблема иерархии снимается, если энергия М* сравнима с МEW. Для конкретности можно принять, что М* = xМEW, где параметр теории х — не слишком большая и не слишком малая безразмерная величина. Так вновь (см. раздел 2) возникает характерная величина МEW — теперь уже в картине многомерного мира, и здесь ей тоже принадлежит центральная роль.

В G-мерном пространстве с дополнительными измерениями постоянная тяготения GD не совпадает с ньютоновской постоянной и определяется не планковской массой, а новой, «истинной» энергией тяготения:

GD = М*1−D (40)

Соответственно сила тяготения, создаваемая какой-либо массой М и действующая на другую массу, находящуюся на расстоянии R в этом пространстве, будет иметь (в расчете на единицу массы) вид

FD = М*1−DМR1−D (41)

Считается, что протяженность R* дополнительных измерений приблизительно одинакова для всех измерений. Тогда на расстояниях, превышающих R*, эффект дополнительных измерений исчезает и сила тяготения (на единицу массы) принимает привычный вид МP−2MR−2. Но при R = R* обе силы совпадают, и из «условия сшивки» находим

(M*R*)D−1 = (МPR*)2. (42)

Отсюда вытекает, что протяженность дополнительных измерений

R* = (МP/М*)2/(D−3)МP−1 = (МP/М*)(D−1)/(D−3) МP−1. (43)

При одном дополнительном измерении (D = 4)

R* = (МP/М*)3М*−1 ≈ x−3 1048МP−1. (44)

Если х ~ 1, то эта длина сравнима с размерами Солнечной системы (~1016 см), так что по приведенным выше очевидным соображениям одно дополнительное измерение не проходит.

Пространству с двумя дополнительными измерениями (D = 5) отводится особое место. В этом случае

R* = (МP/М*)2МP−1 ≈ x−2 1032МP−1. (45)

Эта длина составляет 0,1х−2 [см], и она совместима с указанными выше экспериментальными ограничениями (R* < 0,1–0,001 см), если параметр теории х ≥ 1. Дополнительные измерения при D = 5 имеют длину, которая, как мы видим, примерно на 30 порядков величины больше планковской длины МP−1 и более или менее соизмерима с нашими привычными повседневными масштабами длин.

4.3. «Истинные» константы и темная энергия

«Обычные» физические постоянные, включая планковские величины, а вместе с ними и постоянная тяготения Ньютона оказываются в многомерной физике производными от двух главных величин М* и R* и выглядят как «трехмерные тени» истинно фундаментальных многомерных констант. При D = 5 планковская масса и соответственно ньютоновская постоянная выражаются через две «истинные» константы несложным образом:

МP= М*2R* (46)

G = МP−2= М*−4R*−2. (47)

Из выражений (46), (47) видно, между прочим, что при D = 5 большое иерархическое число является просто произведением двух новых «истинных» констант:

X ≡ МP/М* ~ 1015. (48)

В этом смысле иерархия в действительности не исчезает; большое безразмерное число X остается в теории, хотя и предстает в новом обличии.

В разделе 2 мы встречались с феноменом иерархии, когда говорили об отношении двух энергий MEW/MP и о его возможной связи с плотностью темной энергии: плотность темной энергии в обычном трехмерном пространстве (т. е. на трехмерной бране «истинного» пространства) выражается по формуле (7) через степень иерархического числа: ρV ~ Х−8МP4. В принятых здесь единицах наблюдаемое значение плотности составляет ρV ~ 10−120МP4; так что при X ~ 1015 это соотношение дает правильный порядок величины плотности темной энергии (для чего формула (7) и была, собственно, сконструирована).

Пользуясь выражением для иерархического числа при D = 5, находим, что плотность темной энергии в трехмерном мире целиком определяется протяженностью дополнительных измерений4:

ρV = R*−4 (49)

Эта формула устроена так, что величина 1/R* дает массу темной энергии в объеме пространства с размером R*. Тогда плотность находится делением этой массы на объем R*3. При R* ~ 10−3 см имеем плотность ρV ~ 10−120МP4. Примечательной особенностью соотношения (49) является то, что плотность темной энергии не зависит от «истинно фундаментальной массы» и в этом случае иерархия действительно исчезает.

Заметим также, что выражение (49) напоминает соотношение, известное по квантовому эффекту Казимира: сила притяжения между двумя параллельными проводящими пластинами в расчете на единицу площади пластин (по размерности — это плотность энергии) дается похожей формулой: ρCAS ~ d−4, где d — величина малого зазора между пластинами.

Если считать, что темная энергия (понимаемая как ЭГ-вакуум) должна заполнять полное пятимерное пространство, то ее пятимерная плотность в таком пространстве, как легко видеть, будет зависеть лишь от размера дополнительных измерений:

ρV5 ~ R*−6. (50)

Что касается эйнштейновской силы антитяготения, то в пятимерном пространстве она примет вид

FES ∝ xM*−4ρVR, (51)

сохранив, как и ожидалось, линейную зависимость от расстояния.

С помощью (51) и приведенных выше формул можно найти, например, выражение для радиуса нулевого тяготения в пятимерном пространстве. Вместо формулы (32) (см. раздел 3) теперь будем иметь

$$ r_{V}=\left ( \frac{16\pi ^{3}}{5}MR_{*}^{6} \right )^{1/5}. (52) $$Этот радиус не превышает размера дополнительных измерений R*, только в случае, если масса М очень мала:

М ≤ МV ~ 10−17М*. (53)

Масса МV на 11 порядков величины меньше массы электрона. Это означает, что для всех известных элементарных частиц (не говоря уже о макроскопических телах) соответствующие значения радиуса нулевого тяготения выходят далеко за пределы дополнительных макроскопических измерений (в пятимерном мире).

Вспомним, что, как предполагается, в дополнительных измерениях квантовые негравитационные поля «не живут», они и их нулевые колебания существуют лишь на трехмерной бране. Применительно к соображениям, которые стоят за формулами (49)–(53), это должно означать, что вакуум пятимерного пространства создают не физические поля; у него иная, не квантово-полевая природа. В многомерной физике, как подсказывают приведенные выше рассуждения, темная энергия вакуума обязана своим существованием именно наличию в мире дополнительных измерений: ее плотность зависит только от числа и протяженности этих измерений — без какой-либо связи с квантовыми полями на бране. Тогда наблюдаемый ЭГ-вакуум (как трехмерная тень «истинно фундаментального» пятимерного вакуума) тоже должен иметь скорее «геометрическую», чем «материальную» природу.

В многомерной физике эйнштейновская космологическая постоянная Λ — также лишь тень истинно фундаментальных констант; при D = 5 связь между ними такова:

Λ = 8πR*−4МP−2 = (M*R*)−4R*−2. (54)

Гипотеза дополнительных макроскопических измерений обещает новую физику при энергиях, близких к «истинно фундаментальной» энергии M* ~ MEW ~ 1 ТэВ. В частности, она предсказывает рождение гравитонов, а возможно, и черных дыр в экспериментах на Большом адронном коллайдере. Не будем здесь входить в дальнейшее обсуждение этой большой темы и ограничимся ссылкой на обзор в УФН5.

4.4. Четыре энергии

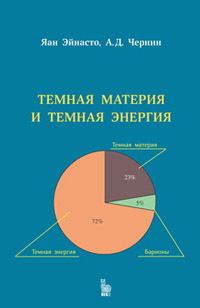

Согласно Аристотелю, которого иногда называют первым физиком, все в мире состоит из четырех «основных элементов», или стихий, — это земля, вода, огонь и воздух. Насколько известно, во времена Аристотеля не обсуждалось, сколько всего воды или огня имеется во Вселенной и как количества стихий соотносятся между собой. С 1998–1999 гг. в современной космологии тоже имеется ровно четыре стихии, или космические энергии, из которых сделано все на свете. Вклад каждой из них в полную энергию мира довольно точно измерен (см. раздел 2). Напомним, что на темную энергию приходится примерно 70%, на темное вещество — 25%, на барионы — примерно 5%, на излучение — несколько сотых долей процента полной энергии Вселенной.

Измеренные процентные доли относятся к современному состоянию мира. В ходе эволюции Вселенной относительный вклад каждой из энергий изменялся вследствие общего космологического расширения. Например, доля вакуума была близка к нулю в ранней Вселенной в эпоху первичного нуклеосинтеза при возрасте мира в несколько минут, а доля излучения приближалась тогда к 100%. В отдаленном будущем вклад темной энергии будет приближаться к 100%, а вклады трех невакуумных энергий будут стремиться к нулю.

Случайный на вид и к тому же изменяющийся во времени рецепт космической смеси может показаться неестественным, чудовищно сложным, странным или даже абсурдным — такие определения кочуют в научной и популярной литературе. Но на самом деле за произвольным, как может показаться, набором цифр скрывается простая и не зависящая от времени закономерность, которая представляет собой особого рода симметрию6.

Из четырех космических энергий больше всего выше говорилось о темной энергии — это главная тема у нас. Приведем теперь краткую сводку сведений о трех невакуумных энергиях.

Как уже говорилось, обычное вещество — это нерелятивистские протоны, нейтроны и электроны; такой тип космической энергии принято называть барионным. С этим обычным веществом далеко не все ясно. Главный вопрос: почему в мире имеются протоны и нейтроны, но не наблюдаются в тех же количествах антипротоны и антинейтроны? Ведь согласно одному из общих законов физики в природе должно соблюдаться равноправие частиц и античастиц. То же относится и к электронам: их античастицы позитроны — большая редкость в естественных условиях.

Возможно, перекос в пользу барионов возник в ранней Вселенной в эпоху очень высоких температур, когда эти частицы были релятивистскими. В таких условиях частицы и античастицы определенно имелись в равном количестве. Но если симметрия между ними была не строгой, а слабо нарушенной, то в определенную эпоху мог образоваться малый избыток барионов по отношению к антибарионам.

Гипотетический процесс образования «лишних» барионов называют космическим бариогенезом. Позднее, когда температура космической среды понизилась вследствие космологического расширения, произошла аннигиляции основного количества барионов и антибарионов. Но для лишних барионов не нашлось партнеров-антибарионов для аннигиляции, и потому они сохранились во Вселенной до наших дней. В результате первоначально очень малый избыток частиц по отношению к античастицам превратился в практически стопроцентное преобладание барионов над антибарионами. Такой путь к решению проблемы был намечен А. Д. Сахаровым7 и В. А. Кузьминым8. В их работах выяснены необходимые условия для эффективного протекания бариогенеза, изучен ряд важных черт процесса; но полного и окончательного решения проблемы пока все же не достигнуто.

Намного лучше известна физика излучения: излучение представляет собой остаток, реликт, некогда плотного и очень горячего состояния вещества на ранних этапах эволюции Вселенной. Существование реликтового излучения было предсказано Г. А. Гамовым в 1940–1950-е годы и подтверждено дальнейшими наблюдательными открытиями. Излучение — это фотоны, которые находились в термодинамическом равновесии с веществом и тоже были очень горячими в далеком прошлом Вселенной. Затем, в ходе космологического расширения, излучение остыло до наблюдаемой сейчас очень низкой температуры — около 3-х градусов выше абсолютного нуля температуры. При этом сами фотоны не исчезли, и их полное число сохранилось до наших дней. Этих частиц очень много — в современную эпоху имеется приблизительно 500 реликтовых фотонов в каждом кубическом сантиметре пространства. Излучение почти идеально равномерно заполняет весь объем Вселенной.

Гамов Георгий Антонович (1904–1968)

Советский и американский физик-теоретик, астрофизик и популяризатор науки.

Член-корреспондент АН СССР (с 1932 по 1938 год, восстановлен посмертно в 1990 году). В 1933 году покинул СССР, став «невозвращенцем». В 1940 году получил гражданство США. Член Национальной академии наук США (1953).

Гамов известен своими работами по квантовой механике, атомной и ядерной физике, астрофизике, космологии, биологии. Он является автором первой количественной теории альфа-распада, одним из основоположников теории «горячей Вселенной» и одним из пионеров применения ядерной физики к вопросам эволюции звезд. Он впервые четко сформулировал проблему генетического кода. Широкую известность Гамову принесли его научно-популярные произведения, в которых живым и доступным языком рассказывается о современных научных представлениях.

Число нерелятивистских барионов тоже сохраняется при расширении мира, но их «поштучно» гораздо меньше — всего примерно две частицы на десять кубических метров пространства. Отношение числа фотонов к числу барионов — большое безразмерное «барионное число» В ~ 109. Главным образом изза неясности с антибарионами (см. выше) физическая природа этого числа составляет одну из трудных загадок космологии и микрофизики. Пока барионы и антибарионы оставались ультрарелятивистскими, тех и других было примерно столько же, сколько и фотонов. Обратная величина, 1/В ~ 10−9, дает количественную меру слабого нарушения симметрии между частицами и античастицами в ранней Вселенной. Барионное число служит также мерой энтропии, приходящейся на один барион9; по этой причине от него зависит, в частности, производство гелия в первичном нуклеосинтезе при возрасте мира в несколько минут.

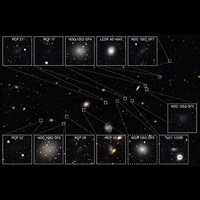

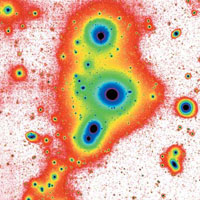

Что касается темной материи, то первые намеки на ее существование появились еще в начале 1930-х годов; достоверные сведения были получены в 1970-е годы (см. обзор (Einasto J., Einasto M., 2000)10). В 1980-е годы обсуждалась гипотеза, согласно которой темное вещество представляет собой газ нерелятивистских нейтрино и антинейтрино всех сортов. Позднее выяснилось, что масса нейтрино для этого слишком мала. Сейчас ясно, что ни одна из известных элементарных частиц не подходит на роль носителя темной материи.

Темная материя остается вне рамок стандартной модели физики элементарных частиц — эта модель ничего подобного не предусматривает, для нее существование темных частиц было и остается загадкой. Темная материя до сих пор ускользает и от прямого физического эксперимента, несмотря на многолетние усилия в этом направлении. Но надежно известно, что темной материи примерно в 4–6 раз больше по массе/энергии, чем барионов. Темные частицы заполняют огромные объемы вокруг галактик, групп и скоплений, образуя темные короны, или гало.

Согласно распространенной точки зрения на роль носителей темной материи больше всего подошли бы не известные пока элементарные частицы с довольно большой массой. Им уже подыскали название — WIMPs (см. раздел 2). В отличие от протонов и нейтронов эти частицы не чувствуют сильных ядерных сил, но участвуют, как и электроны, в электрослабом взаимодействии. Темные частицы считаются стабильными и сохраняются в ходе космологического расширения. Возможно, эти частицы являются, например, наименьшими по массе суперсимметричными партнерами таких частиц, как фотон или гравитон (последнее считают более правдоподобным); тогда темные частицы были бы фермионами и по принятому в физике частиц правилу назывались бы фотино или гравитино.

О космических энергиях известно, как мы видим, не так уж много. Важные вопросы, касающиеся их физической природы, остаются по большей части без ответа. Тем не менее, каждую из энергий можно описать макроскопически как среду с определенным значением плотности и давления. Плотности космических энергий измерены в наблюдениях (см. раздел 2.6). Известна и связь плотности с давлением, т. е. уравнение состояния, каждой из этих сред. Барионы и темная материя являются нерелятивистскими (по крайней мере после ранней эпохи нуклеосинтеза); поэтому их давление очень мало по сравнению с плотностью энергии, так что его можно просто считать равным нулю. Излучение — ультрарелятивистская среда, и его давление составляет одну треть от плотности энергии. В случае вакуума давление, как мы знаем, отрицательно и равно плотности темной энергии, взятой со знаком минус.

Зная уравнение состояния данной космической энергии, можно определить, как она ведет себя в ходе расширения Вселенной. На это указывает один из самых общих законов природы — закон сохранения внутренней энергии, который появляется в космологии как второе уравнение Фридмана (см. раздел 2). Из этого закона вытекает, что полное число частиц в данном расширяющемся объеме не изменяется со временем (как мы уже сказали). Впрочем, последнее и так понятно: поскольку это «сопутствующий» объем, а частицы стабильны, в нем всегда находятся одни и те же сохраняющиеся частицы. Последнее относится к частицам всех трех невакуумных энергий — барионам, фотонам и нейтрино, темным частицам.

Что касается темной энергии вакуума, то частиц (реальных) в нем нет, а сохраняющейся величиной оказывается просто его плотность: ЭГ-вакуум вообще не изменяется при космологическом расширении.

4.5. Симметрия

Наличие сохраняющихся во времени физических характеристик космических энергий позволяет записать рецепт космической смеси не в процентных долях, которые изменяются в ходе космологического расширения, а через постоянные величины:

AV ~ AD ~ AB ~ AR ~ 1060±1МP−!. (55)

Здесь каждая из четырех констант, называемых фридмановскими интегралами, представляет определенную космическую энергию: темную энергию вакуума (AV), темную материю (AD), барионы (AB) и излучение (AR). Фридмановские интегралы приближенно равны (в пределах двух порядков величины); их численное значение дано в «естественных единицах», в которых с = ħ = 1.

Место фридмановских интегралов в космологии видно из первого уравнения Фридмана (11), которое выражает закон сохранения механической энергии (см. раздел 2). Если в уравнении (11) учтены явно все четыре космические энергии, то оно выглядит так:

Уравнение (56) — это уравнение стандартной (ΛCDM) космологической модели с плоским трехмерным пространством и параболической (Е = 0) динамикой. Здесь R(z) — масштабный фактор (функция времени или красного смещения z), пропорционально которому изменяются все космологические расстояния:

R(z) = R0(1+z)−1, R0 = 3×1060МP−!. (57)

Современное (z = 0) значение масштабного фактора в принятой здесь нормировке близко к значению хаббловского радиуса R(z = 0) = R0 ~ H0−1. Расширяющуюся область мира размером ~R(z) нередко называют «нашим космическим доменом» или Метагалактикой.

Фридмановские интегралы — это интегралы в точном смысле слова: они представляют собой постоянные интегрирования, возникающие при решении второго уравнения Фридмана (18). Напомним, что уравнение (18) выражает закон сохранения внутренней энергии, причем космические энергии трактуются макроскопически как среды с определенной связью между давлением и плотностью. При S = 0 уравнение (18) для каждой космической энергии по отдельности имеет вид

$$ \frac{\dot{\rho} }{\rho \left ( 1+w \right )}=-3\frac{\dot{R}}{R},(58) $$где ρ — плотность данной энергии, w — отношение давления этой энергии к ее плотности, так что w = −1, 0, 0, 1/3 соответственно для темной энергии (ЭГ-вакуума), темной материи, барионов и излучения. Для энергии с данными ρ и w интеграл уравнения (58)

A = MP−2ρR3(1+w))1/(1+3w) (59)

Формула (59) (вместе с соотношением (57) для масштабного фактора) служит определением фридмановских интегралов.

Численное значение каждого из четырех интегралов можно найти, если на какой-либо момент времени (все равно, какой) известны значения соответствующей плотности энергии и масштабного фактора. Воспользуемся данными о современных значениях плотностей, приведенными в разделе 2.6. Тогда из определения фридмановских интегралов найдем, что четыре интеграла близки между собой по порядку величины, а их численное значение близко к современному значению хаббловского радиуса: А ~ 1/H0 ~ 1028 см ~ 1060MP−1.

По самому своему происхождению из закона сохранения внутренней энергии интегралы полностью независимы друг от друга, и их значения не связаны между собой заранее никакими ограничениями, кроме тривиальных. Например, в мире без темной энергии (модель, которая еще недавно считалась общепринятой) интеграл АV обращается в бесконечность. В «холодном мире» с нулевой начальной температурой (модель, обсуждавшаяся до открытия реликтового излучения) интеграл АR равняется нулю. Так что для этих четырех энергетических параметров открыт весь интервал значений от нуля до бесконечности, и они могли бы, вообще говоря, сколь угодно сильно отличаться друг от друга. Но реальные значения четырех интегралов отнюдь не занимают всей априори дозволенной им бесконечной области значений, а располагаются в весьма узком интервале — в пределах, не превышающих двух порядков величины.

Физический смысл фридмановских интегралов вполне прозрачен: они напрямую связаны с теми сохраняющимися величинами, о которых упоминалось ранее. Можно видеть, что

АV = MP(ρV)−1/2, (60)

АD = (3/4π)MP−2MD, (61)

АB = (3/4π)MP−2MB, (62)

АR ≈ (3/4π)1/2MP−1N2/3. (63)

Здесь MD, MB — соответственно полная масса темной материи и полная масса барионов внутри расширяющейся сферы радиусом R(z); N — полное число реликтовых фотонов внутри той же сферы. Обе полные массы, MD и MB, и полное число частиц N — величины, которые остаются неизменными при космологическом расширении — по определению сопутствующего объема.

Невакуумные интегралы имеют, как мы видим, вполне понятный смысл. Что касается интеграла для темной энергии, то он задается неизменной во времени величиной плотности ЭГ-вакуума — таково в этом случае требование закона сохранения внутренней энергии. Хотя в первых трех случаях интегралы выражаются через экстенсивные величины, а в четвертом — через величину интенсивную, все четыре интеграла имеют одну и ту же размерность (размерность длины) и потому их можно сравнивать друг с другом.

Несмотря на то, что значения фридмановских интегралов вычислены по наблюдательным данным, относящимся к современной эпохе, сами они и их приближенное равенство (55) сохраняют смысл во все эпохи эволюции мира — в прошлом, настоящем и будущем, всегда, когда в природе существуют эти четыре энергии. Четыре интеграла — величины ковариантные: значение каждой из них не зависит от системы отсчета. Найденные в сопутствующем пространстве численные значения этих интегралов остаются теми же в любом другом пространственном сечении и в четырехмерном пространстве—времени в целом. Вместе с ними ковариантно и приближенное равенство (55) — оно справедливо во всех системах отсчета.

Как мы видим, энергетический состав Вселенной на самом деле не слишком сложен — вопреки впечатлению, которое может возникнуть на первый взгляд. Рецепт космической смеси (55), записанный на языке постоянных энергетических параметров Вселенной — фридмановских интегралов, не выглядит ни запутанным, ни странным, а его физический смысл прост и очевиден. Близкое численное совпадение фридмановских интегралов в (55) вряд ли можно считать простой арифметической случайностью. Скорее в этом факте нужно видеть указание на некоторую закономерность, на определенного рода внутреннее соответствие между вакуумом и невакуумными космическими энергиями. Можно считать, что это соответствие имеет характер особого рода внутренней симметрии11.

Мы следуем здесь самому общему определению симметрии: она «обозначает тот вид согласованности отдельных частей, который объединяет их в единое целое»12. Симметрия называется внутренней, если она не затрагивает пространственно-временные отношения. Давно известный в физике пример внутренней симметрии — симметрия, объединяющая протон и нейтрон, несмотря на их очевидное различие по массе, электрическому заряду, времени жизни и т. д., в единое целое — дублет нуклонов с общим значением изотопического спина.

Внутренняя симметрия в космологии сообщает энергетическому составу Вселенной простоту и упорядоченность. Она объединяет космические энергии в квартет, в составе которого каждая из них характеризуется сохраняющимся во времени «зарядом» — фридмановским интегралом, численное значение которого одинаково (приблизительно) для всех них. Симметрия является не строгой, а слабо нарушенной: точные значения четырех интегралов различаются; степень нарушения симметрии видна из (55). Вместе с тем, симметрия является устойчивой: она не очень чувствительна к деталям используемых наблюдательных данных. Симметрия барионов и излучения была замечена вскоре после открытия реликтового излучения13.

Как видно из (55), темная энергия естественным образом находит свое место в ряду космических энергий — она «рядовой» член энергетического квартета. Измеренная плотность темной энергии не кажется в этом смысле ни слишком малой, ни слишком большой: она как раз такова, что представляющий ее фридмановский интеграл имеет значение, близкое по порядку величины к численному значению трех других интегралов. Будь, например, у темной энергии планковская плотность, она выглядела бы в этом наборе энергий крайне неестественно (вспомним о «проблеме естественности» (см. раздел 2)): соответствующий ей вакуумный интеграл был бы меньше трех других интегралов на 60 порядков величины.

4.6. Совпадение плотностей

Соотношение симметрии (55) по способу, которым оно было найдено, представляет собой эмпирический факт — результат непосредственного анализа наблюдательных данных. Космологическая теория понадобилась при этом только для того, чтобы с ее помощью ввести общее определение фридмановских интегралов (59) как постоянных энергетических параметров Вселенной. Попробуем теперь разобраться в том, какие физические связи стоят в действительности за эмпирическим соотношением (55).

Прежде всего обратим внимание на то, что численное значение вакуумного интеграла не связано с принятой в определении фридмановских интегралов (59) нормировкой масштабного фактора (57) — этот интеграл от масштабного фактора вообще не зависит. Однако значения трех других интегралов от нормировки зависят. При какой-то другой нормировке АD и АB все равно останутся близкими друг к другу (потому что одинаково зависят от масштабного фактора), но они уже не будут, вообще говоря, близки ни к АV, ни к АR. Отсюда не следует, тем не менее, что приближенное равенство всех четырех величин целиком обязано нормировке (57). В самом деле, специальным выбором всего только одного параметра нельзя уравнять сразу четыре величины — если только между ними не существует некоторой независимой от нормировки внутренней связи.

Существование такой внутренней связи станет очевидным, если взглянуть снова на список космических энергий (22)–(25). Из этих данных видно, что в современную эпоху плотности всех четырех энергий не слишком сильно различаются между собой — их значения лежат в пределах примерно четырех порядков величины:

ρV ~ ρD ~ ρB ~ ρR, t ~ t0. (64)

Такова особенность современной эпохи. В далеком прошлом и отдаленном будущем соотношение четырех плотностей далеко выходит за пределы нескольких порядков величин.

Но вместе с тем — это особенность самой Вселенной. Ни из каких общих принципов заранее не следует, что космические энергии обязательно должны иметь близкие по величине плотности в какую-то эпоху космической эволюции. Возможность такой эпохи — особое свойство реального мира. Оно обнаруживается в наблюдениях, но, по сути, заложено «с самого начала» в физике космических энергий: так они организованы по своей изначальной внутренней природе. Именно это «врожденное» свойство внутренней организации квартета энергий выявляется и фиксируется соотношением симметрии (55) на языке сохраняющихся во времени энергетических параметров.

На эмпирическом уровне «временное» равенство (64) превращается в «постоянное» равенство (55) в силу закона сохранения внутренней энергии (58) и вытекающего из него определения фридмановских интегралов (59).

При этом существенно также эмпирическое соотношение (приближенное) для современного значения масштабного фактора:

R0 ~ 1/H0 ~ 1/HV ~ AV. (65)

С учетом этого соотношения равенство (64) вместе с определением (59) сразу приводит к соотношению

AV ~ AD ~ AB ~ AR ~ ρV−1/2МP. (66)

Таким путем вместо соотношения для плотностей (три из которых зависят от времени) получаем соотношение для фридмановских интегралов (55), которое уже не зависит от времени и, следовательно, отражает постоянное свойство квартета энергий — его симметрию и внутреннюю согласованность.

4.7. Снова иерархия

Но какая физика обеспечивает эту согласованность энергий? О физике космических энергий вряд ли можно по-настоящему судить до тех пор, пока не выяснена микроскопическая структура вакуума, не решен вопрос о барионной асимметрии мира, не найдены экспериментально частицы-носители темного вещества. И тем не менее, на феноменологическом уровне кое-что можно, как кажется, прояснить уже сейчас.

Если носителями темной материи действительно являются массивные слабовзаимодействующие частицы (WIMPs), то в современном состоянии Вселенной присутствуют и сами эти частицы, и — в равном числе — их античастицы. Их взаимная аннигиляция сейчас практически невозможна, так как современная концентрация (пространственная плотность) частиц мала, а сечение слабых процессов относительно невелико. Аннигиляция темных частиц стала невозможной уже в далеком прошлом Вселенной, когда характерное время аннигиляции и рождения пар частица—античастица оказалось больше времени, задающего темп космологического расширения. В этом смысле темная материя — это тепловой реликт ранней Вселенной, подобный космологическим нейтрино14, 15.

В простой модели закалки аннигиляции для темных частиц в качестве исходного допущения принимается представление (уже не раз упоминавшееся выше) о центральной роли электрослабого масштаба энергии МEW ~ 1 ТэВ в фундаментальной физике. Более того, считается, что процесс закалки может быть целиком описан на языке всего двух фундаментальных энергий — МEW и планковской энергии МP ~ 1018 ГэВ. На основании последнего допущения подбирается формула для плотности темной энергии (7) и принимается значение массы темных частиц — оно должно быть близко к 1 ТэВ. Если это так, то процесс закалки аннигиляции темного вещества протекает при температурах порядка 1 ТэВ (далее будем считать единицей не только скорость света и постоянную Планка, но и постоянную Больцмана). Этому отвечает космический возраст tEW около трех пикосекунд, который определяется стандартным космологическим соотношением t ~ МP/ρ1/2. Так как в ту эпоху основной вклад в плотность давало излучение, в последней формуле под плотностью ρ можно понимать просто плотность излучения

ρR ~ M4EW, t ~ tEW (67)

Основное соотношение модели закалки вытекает из условия, что аннигиляция прекращается, когда темные частицы становятся нерелятивистскими и характерное время рождения и аннигиляции частиц-античастиц,

tD ~ (σn)−1, (68)

становится равным космологическому времени t.

n ~ M2EWМP−1ρR1/2, t ~ tEW. (69)

Здесь n — число выживших темных частиц в единице объема, σ ~ MEW−2 — сечение электрослабых процессов. Из (69) находим плотность темной материи (уже «холодной», т. е. нерелятивистской):

ρD = MEWn ~ M5EWМP−1, t ~ tEW. (70)

Уравнения (67), (70) дают связь между холодной темной материей и излучением в эпоху закалки темных частиц. Как видно из этих двух уравнений, в ту раннюю эпоху плотность излучения была значительно больше плотности темной материи: ρR/ρD ~ МP/MEW = Х ~ 1015. Отношение этих плотностей изменялось в ходе дальнейшего космологического расширения:

$$ \frac{\rho_R(z)}{\rho_D(z)} \sim \frac{X(1+z)}{1+z_{EW}}, (71) $$где zEW — красное смещение в эпоху t = tEW. ИЗ стандартной космологии следует, что температуре TEW ~ 1 ТэВ ~ 1016К отвечает красное смещение

1 + zEW ~ TEW/TR ~ 3×1015. (72)

Здесь TR ≈ 3К — современная температура реликтового излучения. Тогда для современной (z ≈ 0) эпохи из (71) с учетом (72) находим

ρR ~ ρD, t ~ t0. (73)

Так как согласно (72) zEW ~ X, последнее соотношение можно дополнить, снова воспользовавшись формулами (67), (70):

ρR ~ ρD ~ X−8МP4, t ~ t0. (74)

Соотношение (74) и представляет собой результат, к которому мы стремились. Теперь ясно, когда, как и почему могла возникнуть внутренняя согласованность между темной материей и излучением. Она возникает в первые пикосекунды существования Вселенной благодаря физическим процессам, которые определяются конкуренцией электрослабого взаимодействия (представленного энергией МEW) и тяготения (планковская масса МP). Эта физика обеспечивает равенство двух соответствующих плотностей в современную эпоху, а следовательно, и равенство двух фридмановских интегралов в эмпирическом соотношении симметрии (55).

Если принять, что тот же феномен иерархии определяет и природу темной энергии, то тогда ее плотность дается соотношением (7). Сравнение с (74) показывает, что постоянная плотность темной энергии близка к современной плотности темной материи и излучения. Тогда возникает равенство трех плотностей в современную эпоху,

ρR ~ ρD ~ ρV ~ X−8МP4, t ~ t0, (75)

а отсюда и равенство трех интегралов:

АR ~ АD ~ АV ~ X4МP−1 ~ 1060MP−1. (76)

Численная величина интегралов в (76) практически совпадает с эмпирически найденным значением (см. (55)). Подчеркнем, что соотношение симметрии (76) возникает не в современную эпоху, а в первые пикосекунды истории Вселенной. За симметрией космических энергий стоит в конечном счете фундаментальный (и остающийся загадочным) феномен иерархии в микрофизике.

Четвертая энергия — барионы — остается вне рамок такого рассмотрения. Не исключено, однако, что связь с барионами тоже возникает в эпоху электрослабых температур. Предполагая, что электрослабый бариогенез действительно имел место, можно ожидать, что этот процесс должен во всяком случае давать нужную плотность барионов в современную эпоху, а с ней и подходящее значение барионного интеграла. Следовательно, в первые пикосекунды расширения в итоге всех этих событий во Вселенной могли бы сложиться «начальные условия», определившие на все времена дальнейшую космологическую эволюцию. Эти условия выражаются постоянным во времени соотношением симметрии (55).

Вспомним снова об идее двух дополнительных макроскопических измерений. Дело в том, что фазовый переход от пятимерного пространства к трехмерному — компактификация дополнительных измерений — происходит в ту же эпоху электрослабых энергий t ~ tEW. К тому моменту, когда возраст мира составляет несколько пикосекунд, текущий хаббловский радиус, ~tEW возрастает до размера дополнительных измерений, tEW ~ R*, а энергии частиц уменьшаются до значения «истинно фундаментальной» энергии ~MEW. В такой картине эпоха электрослабых энергий t ~ tEW служит началом фридмановской («трехмерной») стадии космологической эволюции.

С помощью соотношения (49), определяющего плотность темной энергии через размер дополнительных измерений, можно выявить связь фридмановских интегралов с «истинными» константами многомерной физики:

А ~ (R*M*)2R*. (77)

Если понимать формулу (77) буквально, то она означает, что постоянные энергетические параметры наблюдаемой Вселенной (а с ними и внутренняя симметрия космических энергий) обязаны своим происхождением физике дополнительных измерений. Любопытно, что соотношения типа (77) подсказывают возможность определенного рода взаимосвязи в природе на трех ее уровнях: микроскопическом (M*), макроскопическом (R*) и мегаскопическом (А).

4.8. Большие числа

В космологии существует большое барионное число, В ~ 109, равное отношению числа реликтовых фотонов к числу барионов (см. раздел 4.4). Почему это число велико? — таков вопрос, возникший в космологии и фундаментальной физике с открытием реликтового излучения. Барионное число отражает свойства частиц и их взаимодействий на микроскопическом уровне: оно характеризует нарушение симметрии между барионами и антибарионами. Физическая природа этого числа связана, очевидно, с процессом бариогенеза. Что может сказать об этой проблеме феноменологическая симметрия энергий?

Прежде всего, барионное число можно выразить через два соответствующих фридмановских интеграла:

$$ B=\frac{A_R}{A_B}(A_RM_P)^{1/2}\frac{m}{M_P}, (78) $$где m ~ 1 ГэВ — масса протона. Величина В не зависит от нормировки масштабного фактора. Подставив в (78) точные численные значения интегралов, получим точную величину барионного числа. Но если не гнаться за точностью, то формулу (78) можно упростить, воспользовавшись приближенным соотношением симметрии (55) и приняв, что АR ~ АB ~ А ~ 1060MP−1. Тогда найдем:

Полученное таким путем значение В больше (примерно на три порядка) точного значения; важнее, однако, не столько различие, сколько близость — по порядку величины — к точному значению. На поставленный выше вопрос можно ответить так: безразмерное число В велико потому, что в космологии существуют два постоянных энергетических параметра, АR и АB, и оба они близки по порядку величины к универсальному параметру АV ~ 1060MP−1.

Если считать, что бариогенез способен протекать в эпоху электрослабых температур, то в главном, хотя и грубом, приближении число В, выражающее результат процесса, должно представлять собой комбинацию двух соответствующих энергий, MEW и MP (и массы нуклона m?). Но именно так и выглядит приближенное соотношение (79).

По примеру того, как было введено большое барионное число, можно ввести и «большое темное число» D, равное отношению числа реликтовых фотонов к числу темных частиц в единице объема. Это число выражает итог закалки аннигиляции темных частиц (см. раздел 4.6) и дает долю сохранившихся (и ставших нерелятивистскими) темных частиц и античастиц: D ~ 1012. Запишем большое темное число через соответствующие фридмановские интегралы, считая, как и выше, что масса темной частицы близка к электрослабой энергии:

$$ D \sim \frac{A_R}{A_D}(A_RM_P)^{1/2} \frac{M_{EW}}{M_P}. (80) $$Принимая опять, что АR ~ АD ~ 1060MP−1, найдем

D ~ Х ~ 1015. (81)

По порядку величины последнее значение не так уж далеко от реального значения большого темного числа. Как и следовало ожидать, за обоими большими безразмерными числами В и D в действительности стоит феномен иерархии. Отличие простой оценки от точного значения этих двух чисел указывает, вероятно, на то, что в соответствующей физике важны как симметрия энергий, так и ее слабое нарушение.

В космологии имеются и другие большие безразмерные числа, которые велики по другой причине, — это экстенсивные характеристики наблюдаемой Вселенной как целого. Нетрудно видеть, что они тоже выражаются через фридмановские интегралы и в результате оказываются степенями иерархического числа. Например, полное число реликтовых фотонов и полное число темных частиц в наблюдаемой области Вселенной составляют соответственно

NR ~ X6 ~ 1090, (82)

ND ~ X5 ~ 1075, (83)

Итак, внутренняя симметрия энергий и ее физическая интерпретация помогают выявить такие связи в природе, которые ранее оставались незамеченными. Среди них — связь между большими безразмерными числами космологии и феноменом иерархии фундаментальной физики. Судя по всему, процессы, в которых формировались (или реализовались) эти связи, могли протекать в ранней Вселенной в первые пикосекунды ее существования.

4.9. Проблема Дикке

Трехмерное пространство, непосредственно доступное нам в повседневной жизни, несомненно является плоским, евклидовым. Но и пространство в масштабе всей наблюдаемой Вселенной тоже является почти плоским (а может быть, и строго плоским) — об этом прямо говорят наблюдения (см. раздел 2). Речь идет о трехмерном сопутствующем пространстве. Почему оно оказывается практически плоским? Этот вопрос, впервые отчетливо поставленный Р. Дикке в 1970 г., составляет содержание «проблемы плоскостности» (последнее слово — не слишком складная калька с англ. flatness).

Вот как Дикке ставит эту проблему. Согласно теории Фридмана изотропное трехмерное пространство может быть плоским (кривизна К = 0), сферическим (К > 0) или гиперболическим (К < 0). Соответственно имеются три космологические модели, каждая их которых должна удовлетворять всем необходимым наблюдательным требованиям, если она претендует на описание реального мира. Эти три модели идентичны и тождественны во всем, кроме одного — знак кривизны сопутствующего изотропного пространства у них различен. Выбор между этими тремя вариантами должен быть сделан по данным наблюдений; но производить прямые геометрические измерения с нужной точностью в космологическом масштабе пока (во времена Дикке) невозможно. Однако из теории Фридмана вытекает, что тип геометрии связан взаимно-однозначным образом с параметром плотности Ω, равным отношению полной плотности энергии к критической плотности. Если воспользоваться языком ньютоновской механики (см. раздел 2), то можно также сказать, что величина Ω равна отношению абсолютной величины потенциальной энергии к кинетической: Ω = |U|/K. Плоской геометрии отвечает Ω = 1, а для сферической и гиперболической Ω > 1 и Ω < 1 соответственно.

Напомним, что по самым свежим, рекордным по точности данным (см. раздел 2) в современной Вселенной Ω = 1,015 ± 0,020. Поэтому не исключено, что пространство является строго плоским; но если оно и искривлено, то отклонение его геометрии от евклидовой, измеряемое разностью |Q−1|, в настоящую эпоху невелико. В этом смысле все три модели, о которых идет речь, имеют равные права на существование, если только в моделях с искривленным пространством отклонения от евклидовости не выходят за разрешенные наблюдениями пределы.

В 1970-е годы, когда проблема впервые была поставлена, точность измерений была гораздо ниже и принималось, что параметр плотности заключен в пределах от 0,1 до 10. Дикке заметил тогда, что этот интервал означает исключительно тонкую «изначальную настройку» Вселенной. Пользуясь стандартной в то время космологической моделью (без космологической постоянной), он подсчитал, что для того, чтобы сегодня попасть в разрешенное наблюдениями окно, начальные значения потенциальной и кинетической энергии должны были быть подогнаны друг к другу с точностью до 16-го знака, если эти условия фиксировались в эпоху первичного нуклеосинтеза при возрасте мира в несколько минут. Такую, чрезвычайно тонкую, настройку космологической динамики Дикке справедливо считал странной и неестественной. Но никакого другого решения проблемы тогда не было предложено.

С открытием темной энергии проблема Дикке предстает в ином свете. Из соотношения симметрии АD ≈ АV вытекает, как оказывается, весьма жесткое верхнее ограничение на любые возможные отклонения пространственной геометрии от евклидовой. Для того чтобы убедиться в этом, обратимся к первому (динамическому) уравнению Фридмана, т. е. закону сохранения механической энергии космологического расширения (11):

$$ \frac{1}{2}\dot R^2=\frac{4\pi}{3}\rho R^2+E.(84) $$Здесь ρ = ρv + ρD + ρв + ρR — полная плотность энергии в мире. Если трехмерное сопутствующее пространство неевклидово, то полная энергия Е = const отлична от нуля. При этом

$$ E=\frac{k}{2}\left ( \frac{R}{a} \right )^2, (85) $$где k = −1, 0, +1 соответственно для пространств с положительной, нулевой и отрицательной кривизной, a(t) — радиус кривизны пространства при k ≠ 0.

На ранних стадиях расширения все три невакуумные плотности энергии стремятся к бесконечности при времени, стремящемся к нулю. Поэтому в пределе малых времен постоянной величиной Е в уравнении (84) можно пренебречь. Это означает, что в таком предельном случае пространство является фактически идеально плоским, а расширение происходит в практически параболическом режиме. Но то же самое имеет место и в противоположном пределе, когда время, а с ним и радиус нашего космического домена R стремятся к бесконечности.

Действительно, при больших временах невакуумные плотности стремятся к нулю при времени, стремящемся к бесконечности. Поэтому в этой асимптотике преобладает темная энергия с ее постоянной плотностью. Соответствующее слагаемое в уравнении (84) становится при этом сколь угодно большим по сравнению с постоянной величиной Е. Так что отклонение пространства от евклидова пренебрежимо мало как при самых малых, так и при самых больших временах. В раннюю эпоху, при стремлении времени к нулю, это отклонение ограничивается тяготением излучения, а в позднюю, при стремлении времени к бесконечности, — антитяготением темной энергии ЭГ-вакуума.

В той космологической картине, которую имел в виду Дикке, когда он формулировал проблему плоскостности, антитяготение отсутствовало, и потому отклонение от евклидовости могло только возрастать при космологическом расширении.

Отклонение от евклидовости измеряется, как уже сказано, величиной |Ω(t)−1|, которая в явном виде выводится из уравнения (84). В соответствии с только что сказанным, величина |Ω(t)−1| стремится к нулю при малых и больших временах, а при «средних» временах должна иметь максимум. Легко видеть, что максимум достигается как раз в момент баланса тяготения и антитяготения при красном смещении z = zV ≈ 0.7, когда R(zV) = ((1/2)A2VAD)1/3. В этот момент

С учетом симметрии АV ≈ АD , отсюда получаем абсолютный верхний предел неевклидовости пространства в любой момент времени:

$$ \left | \Omega-1 \right |\leq y \equiv \frac{1}{2} \left ( \frac{R}{a} \right )^2. (87) $$Любая космологическая модель с неевклидовым пространством (К ≠ 0) удовлетворяет наблюдательным ограничениям 1970-х годов (см. выше), если фигурирующий в (87) постоянный безразмерный параметр имеет порядок единицы: у = (1/2)(R/a)2 ~ 1. Это означает, что никакой тонкой подгонки не требуется, и проблема — в том виде, в котором она была поставлена Дикке, — в действительности сводится к выбору постоянного безразмерного параметра порядка единицы.

Итак, за видимой картиной почти евклидова пространства Вселенной стоит в действительности баланс между тяготением вещества (темной материи и барионов) и антитяготением темной энергии16. Этот баланс контролируется внутренней симметрией энергий, которая полностью исключает сколько-нибудь значительные отклонения от евклидовости пространства в настоящую эпоху, а также в любой момент в прошлом и будущем. Вопрос о природе почти плоского пространства Вселенной решается отнюдь не специальным и весьма искусственным выбором начальных условий с тонкой подстройкой потенциальной энергии под кинетическую. Вместо начальных условий такого рода мы имеем в действительности простой критерий, который не зависит от времени.

Но что если изотропное пространство является не приближенно плоским, а строго плоским? Никаким наблюдательным данным такая возможность, как мы упоминали, не противоречит. Более того, сегодняшняя рабочая космологическая модель как раз и использует вариант плоского пространства (но не как строгий результат, а как простое и очень хорошее приближение к действительности). На случай строго плоского пространства постановка проблемы в духе Дикке не распространяется; не действуют в этом случае приведенные выше новые17 соображения. Если «проблема строго плоского пространства» когда-либо возникнет (не очень ясно, правда, как это могло бы в действительности произойти), то к ней придется искать какие-то совсем иные подходы.

***

Главный итог космологических исследований последних лет таков: существование темной энергии и создаваемого ею антитяготения надежно и теперь уже окончательно доказано. Усиливаются объективные свидетельства в пользу эйнштейновской космологической постоянной Λ и представления о темной энергии как о вакууме Эйнштейна — Глинера.

Но не чересчур ли уверенно звучат такие утверждения? У космологии издавна была репутация легкомысленной науки; как говорил Ландау полвека назад, космология часто ошибается и никогда не сомневается. На этот раз, однако, не было недостатка в критике и осмотрительности. Открытие темной энергии18, 19 не вызывает сейчас сомнений потому, что оно находит убедительное подтверждение в последующих многочисленных наблюдениях сверхновых звезд, в изучении анизотропии реликтового излучения, в анализе динамической структуры хаббловского потока — вообще во всей совокупности текущих космологических исследований наблюдательного и эмпирического характера. Согласованные между собой независимые космологические данные постоянно пополняются новыми результатами, которые только увеличивают надежность и точность как качественных, так и количественных результатов.

1 Фридман А. А. Мир, как пространство и время (Петроград: Academia, 1923).

2 Соколов Д. Д., Старобинский А. А. Астрон. журн. 52 1041 (1975) [Sokolov D. D., Starobinsky A. A. Sov. Astron. 19 629 (1975)].

3 Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля (М.: Наука, 1973).

4 Chernin A. D., astro-ph/0206179; Astron. Astrophys. Trans. 25 1 (2006).

5 Рубаков В. А. УФН 173 219 (2003).

6 Chernin A. D., astro-ph/0101532; New Astron. 7 113 (2002).

7 Сахаров А. Д. Письма в ЖЭТФ 5 32 (1967).

8 Кузьмин В. А. Письма в ЖЭТФ 12 335 (1970).

9 Зельдович Я. Б., Новиков И. Д. Релятивистская астрофизика (М.: Наука, 1967).

10 Einasto J., Einasto M., astro-ph/9909437; Publ. Astron. Soc. Pacif. 209 360 (2000).

11 Chernin A. Astrophys. Space Sci. 305 143 (2006)

12 Weyl H. Symmetry (Princeton: Princeton Univ. Press, 1952) [Вейль Г Симметрия (М.: Наука, 1968)]

13 Chernin A. D. Nature 220 250 (1968)

14 Зельдович Я. Б., Новиков И. Д. Строение и эволюция Вселенной (М.: Наука, 1975).

15 Chernin A. D., astro-ph/0112158; New Astron. 8 79 (2003)

16 Riess A. G. et al. Astron. J. 116 1009 (1998).

17 Perlmutter S. et al. Astrophys. J. 517 565 (1999).

-

У меня есть статья по поводу темной материи и энергии. Вкратце она сводится к следующему. На основании аналогии между уравнение Шредингера и Навье-Стокса получено, что вакуум обладает мнимой кинематической вязкостью ih/(2m). Кроме того вакуум является разреженным газом с плотностью 10^(-29)г/см^3. На основании этой информации я описал частицы вакуума мультиполи, обеспечивающие эти свойства. Оказалось, что диполь имеет комплексную массу, где действительная часть это темная материя, обеспечивающая гравитацию, а мнимая часть это темная энергия, обеспечивает антигравитацию. Причем отношение массы действительной части к мнимой совпадает с экспериментом.

russika.ru/userfiles/390_1536787374.pdf

Темная материя

-

22.06.2022Галактики без темной материи могут рождаться при лобовом столкновении обычных галактикМарат Мусин • Новости науки

22.06.2022Галактики без темной материи могут рождаться при лобовом столкновении обычных галактикМарат Мусин • Новости науки -

21.12.2019«Карта Вселенной». Глава из книгиПриямвада Натараджан • Книжный клуб • Главы

21.12.2019«Карта Вселенной». Глава из книгиПриямвада Натараджан • Книжный клуб • Главы

-

27.05.2019Темный карнавалАлександр Березин • Библиотека • «Популярная механика» №3, 2019

27.05.2019Темный карнавалАлександр Березин • Библиотека • «Популярная механика» №3, 2019

-

10.01.2019Физика элементарных частиц в 2018 году. Часть 2Игорь Иванов • Новости науки

10.01.2019Физика элементарных частиц в 2018 году. Часть 2Игорь Иванов • Новости науки

-

11.10.2018Во славу темной материиВалерий Рубаков, Борис Штерн • Библиотека • «Троицкий вариант» №19(263), 2018

11.10.2018Во славу темной материиВалерий Рубаков, Борис Штерн • Библиотека • «Троицкий вариант» №19(263), 2018

-

12.09.2018«Темная материя и темная энергия». Глава из книгиЯан Эйнасто, Артур Чернин • Книжный клуб • Главы

12.09.2018«Темная материя и темная энергия». Глава из книгиЯан Эйнасто, Артур Чернин • Книжный клуб • Главы

-

08.09.2018De rerum natura сегодня: об открытии темной материиМассимо Капаччиоли, Ольга Сажина, Михаил Сажин • Библиотека • «Природа» №11, 2016

08.09.2018De rerum natura сегодня: об открытии темной материиМассимо Капаччиоли, Ольга Сажина, Михаил Сажин • Библиотека • «Природа» №11, 2016

-

05.06.2018На темной стороне ВселеннойАлександр Долгов, Александр Бондарь • Библиотека • «Наука из первых рук» №5(59), 2014

05.06.2018На темной стороне ВселеннойАлександр Долгов, Александр Бондарь • Библиотека • «Наука из первых рук» №5(59), 2014

-

04.12.2017Пролить свет на тёмные фотоныГригорий Тарасевич, Алеся Кондрашова • Библиотека • «Кот Шрёдингера» №7–8, 2017

04.12.2017Пролить свет на тёмные фотоныГригорий Тарасевич, Алеся Кондрашова • Библиотека • «Кот Шрёдингера» №7–8, 2017

-

12.08.2017Сказка о тёмной материи тёмного космосаНик. Горькавый • Библиотека • «Наука и жизнь» №7, 2017

12.08.2017Сказка о тёмной материи тёмного космосаНик. Горькавый • Библиотека • «Наука и жизнь» №7, 2017