«Неутолимая любознательность». Глава из книги

Грамматика поведения

Возглавляемая Тинбергеном оксфордская группа исследований поведения животных с давних пор поддерживала прекрасные отношения с соответствующим кембриджским подразделением, базировавшимся в деревне Мэдингли под Кембриджем. Группу из Мэдингли основал в 1950 году Уильям Хоман Торп — выдающийся ученый, столь чинно благородный, что напоминал духовное лицо. Его лучше всех охарактеризовал Майк Каллен, пошутивший, что, когда Торпу нужно записать птичью песню на бумаге, он делает ее переложение для органа. В 1975 году группа из Мэдингли отметила свое двадцатипятилетие проведенной в Кембридже конференцией, которую организовали Патрик Бейтсон и Роберт Хайнд, ставшие руководителями группы после ухода Торпа на пенсию, а впоследствии возглавившие два кембриджских колледжа. Многие из докладчиков, выступавших на той конференции, работали в Мэдингли в ту пору или ранее, но на нее были приглашены и некоторые специалисты из других учреждений. Мы с Дэвидом Мак-Фарлендом удостоились чести представлять на этом мероприятии Оксфорд.

В последнее время в тех редких случаях, когда я выступаю на подобных конференциях, я честно признаюсь, что, готовясь к своему докладу, обычно просто стираю пыль с предыдущего аналогичного доклада и освежаю его. Но в 1974 году я был моложе и активнее и взялся подготовиться к юбилейной конференции группы из Мэдингли всерьез, написав для своего выступления и для сборника материалов этого мероприятия нечто совершенно новое. Тема, которую я выбрал, — «Иерархическая организация» — давно стала предметом пристального внимания этологов. Эта тема была основной в одной из самых смелых (и самых критикуемых) глав знаменитого труда Тинбергена — книги «Изучение инстинкта». Называлась эта глава «Попытка обобщения». Я тоже попытался обобщить результаты исследований в этой области, хотя воспользовался при этом несколько другим подходом, или, точнее, несколькими другими подходами.

Суть иерархической организации, как я ее трактовал, выражается идеей «многоуровневой вложенности». Эту идею я могу объяснить через ее противоположность, что и постараюсь сейчас сделать. Здесь есть что-то общее с грамматикой, обсуждавшейся выше. Ход тех или иных событий (например, действий некоего животного) можно попытаться описать через цепь Маркова. Что это такое? Я не стану давать здесь строгих математических определений, вроде того, которое дал в свое время русский математик Андрей Марков. Неформально, словами, цепь Маркова для поведения животного можно описать как последовательность, в которой действия животного в настоящее время определяются действиями, которые оно совершало в прошлом, за некое постоянное число шагов, но не ранее. В цепи Маркова первого порядка следующее действие животного можно спрогнозировать статистически, исходя исключительно из действия, которое непосредственно ему предшествовало, и не используя сведений ни о каких предпредшествующих действиях, обращение к которым нисколько не делает прогноз более точным. В цепи Маркова второго порядка обращение не только к предшествующему действию, но и действию, которое было до него, позволяет получить более точный прогноз, но сведения о действиях, совершенных еще раньше, ничего не дают. И так далее.

Иерархически организованное поведение устроено совсем иначе. Цепи Маркова (любого порядка) к нему неприменимы. Прогнозируемость такого поведения не убывает постепенно с течением времени, а интересным образом подскакивает и падает — как в случае с чистящимися падальными мухами, но еще интереснее. В некоем идеальном случае такое поведение состояло бы из отдельных блоков, в которые были бы вложены другие блоки, в которые, в свою очередь, были бы вложены третьи — и так далее. Именно это и понимается под многоуровневой вложенностью. Самый наглядный пример такой вложенности нам дает синтаксис — основа грамматики человеческого языка. Вспомним написанную мною программу, позволявшую случайным образом генерировать грамматически корректные предложения, и пример такого предложения, который я приводил:

Прилагательное существительное прилагательного существительного, которое наречно наречно глаголилось в существительном существительного, которое глаголилось, наречно глаголилось.

Главное предложение здесь выделено курсивом. Его можно прочитать само по себе, без вложенных придаточных предложений и предложной группы, и убедиться, что оно грамматически корректно. Возможно добавлять в это предложение новые и новые вложенные блоки, причем существенно, что добавлять их можно как непосредственно внутри главного предложения, так и внутри других вложенных в него блоков. Прочитайте про себя выделенные курсивом фрагменты:

Прилагательное существительное прилагательного существительного, которое наречно наречно глаголилось в существительном существительного, которое глаголилось, наречно глаголилось.

Прилагательное существительное прилагательного существительного, которое наречно наречно глаголилось в существительном существительного, которое глаголилось, наречно глаголилось.

Прилагательное существительное прилагательного существительного, которое наречно наречно глаголилось в существительном существительного, которое глаголилось, наречно глаголилось.

Прилагательное существительное прилагательного существительного, которое наречно наречно глаголилось в существительном существительного, которое глаголилось, наречно глаголилось.

Прилагательное существительное прилагательного существительного, которое наречно наречно глаголилось в существительном существительного, которое глаголилось, наречно глаголилось.

Во всех приведенных выше случаях выделенную курсивом часть мы можем прочитать отдельно от всего остального и убедиться, что она грамматически корректна. Все остальное можно удалить, и даже если при этом изменится смысл, на грамматической корректности это не скажется.

Если же добавлять новые блоки просто по порядку, слева направо, то получаемый текст не будет грамматически корректным предложением до тех пор, пока мы не дойдем до самого конца.

Прилагательное существительное [не предложение]

Прилагательное существительное прилагательного существительного [незавершенное предложение]

Прилагательное существительное прилагательного существительного, которое наречно наречно глаголилось [незавершенное предложение]

Прилагательное существительное прилагательного существительного, которое наречно наречно глаголилось в существительном [незавершенное предложение]

Прилагательное существительное прилагательного существительного, которое наречно наречно глаголилось в существительном существительного, которое глаголилось, наречно глаголилось [вот теперь мы получили завершенное предложение]

Только в самом последнем случае предложение достигает завершения и становится грамматически корректным. Мне хотелось выяснить, устроено ли поведение животных по принципу цепи Маркова или же по принципу многоуровневой вложенности, например как синтаксис, или еще каким-либо способом, предполагающим многоуровневую иерархию. Как вы понимаете, некоторые намеки на идею, стоявшую за этой работой, были получены уже в ходе наших с Мэриан предшествующих исследований, посвященных пьющим цыплятам и особенно чистящимся мухам. Теперь же, в статье, которую я готовил для сборника материалов кембриджской конференции, мне хотелось рассмотреть вопрос иерархической организации обобщенно, в теоретическом плане, но при этом опираясь также на результаты реальных исследований поведения животных.

Определив разные типы иерархии в удобных терминах математической логики, я рассмотрел возможные эволюционные преимущества иерархической организации. Чтобы проиллюстрировать то, что я назвал «преимуществом скорости эволюции», я воспользовался придуманной лауреатом Нобелевской премии по экономике Гербертом Саймоном притчей о двух часовщиках, которых звали Темпус и Хора1. Часы, которые они делали, работали одинаково точно, но Темпус тратил на изготовление часов намного больше времени. Изделия обоих часовщиков состояли из 1000 деталей. Хора, работавший производительнее, пользовался в своей работе иерархическим — модульным — принципом. Вначале он изготавливал из деталей модули, каждый из которых включал 100 деталей, а затем собирал из этих модулей часы. Темпус, в свою очередь, старался соединять друг с другом все 1000 деталей последовательно, в один присест. Если он случайно терял какую-то деталь или отвлекался на телефонный звонок, вся работа шла насмарку, и ему приходилось начинать сначала. Ему очень редко удавалось доделать часы, в то время как Хора, с его иерархическим модульным методом, штамповал их одни за другими. Принцип, иллюстрируемый этой притчей, хорошо знаком всем программистам и вполне приложим также к эволюции и построению любых биологических систем.

Превозносил я и еще одну сильную сторону иерархической организации — «преимущество управления на местах». Пытаясь управлять империей из Лондона (или, в более давние времена, из Рима), центральные власти никак не могут непосредственно руководить всем, что происходит в дальних ее уголках, потому что каналы связи (в обоих направлениях) работают слишком медленно. Вместо этого они назначают многочисленных наместников, дают им общие указания о политике, которую следует проводить, и оставляют повседневные решения на их усмотрение. Тот же самый принцип приходится применять и при исследовании других планет с помощью автономных модулей. Расстояние между Землей и Марсом радиосигналы преодолевают за несколько минут. Предположим, что марсоход встречается на своем пути с препятствием, например каменной глыбой, и посылает на Землю сообщение, которое достигает центра управления через четыре минуты. Из центра срочно посылают ответ: «Повернуть налево, чтобы избежать столкновения», — и этот ответ достигает марсохода еще через четыре минуты, когда он давно уже врезался в препятствие. Очевидное решение этой проблемы состоит в том, чтобы передать управление на месте бортовому компьютеру, снабдив его только общими указаниями, например такими: «Исследовать кратер на северо-западе, стараясь избегать столкновений со всеми встречающимися объектами». Исходя из тех же соображений, если разные части Марса исследуются несколькими марсоходами, разумно передавать с Земли общие указания доставленному на Марс центральному компьютеру, который будет посылать более подробные директивы всем подчиненным ему марсоходам, координируя их деятельность, но оставляя принятие конкретных решений на местах бортовым компьютерам каждого из них. Подобные иерархические уровни используются также в армии, крупных корпорациях и, опять же, биологических системах.

В этой связи особенно радует пример гигантских динозавров, необычайно длинное туловище которых не позволяло головному мозгу быстро обмениваться сигналами с задней частью тела, где располагались огромные задние ноги, игравшие важную роль в передвижении. Естественный отбор решил эту проблему, наделив таких динозавров вторым, задним мозгом (разросшимся участком спинного мозга), расположенным в крестцовом отделе позвоночника:

Вот динозавр: могуч как кит

И справедливо знаменит —

Не только ростом всем на страх,

Но и за умственный размах.

Пусть небольшая голова,

Мозгов имел он целых два:

Один — в коробке черепной,

Другой же — сзади, под спиной.

Умел он мыслить априорно,

Умел и апостериорно.

Он был немного тугодум,

Но в нем был крепок задний ум,

И мысли мудрые вполне

Бежали по его спине.

Когда один был ум без сил,

Другой на помощь приходил.

Один забудет что-нибудь —

Другой всегда напомнит суть.

Без задней мысли или с ней

Он сам себя бывал умней

И, не подумав пару раз,

Не начинал вести рассказ.

Любой вопрос был в силах он

Обдумать сразу с двух сторон.

Но много миллионов лет

Его на свете больше нет.

Берт Лестон Тейлор

(1866–1921)

«Умело он мыслить априорно, / Умел и апостериорно» — жаль, что не я это придумал. Не так-то много написано стихотворений, где почти каждая строчка искрится таким остроумием!

Обсудив преимущества иерархической организации в целом, я перешел к вопросу о данных, указывающих на такие преимущества в частных случаях, касающихся конкретных форм поведения животных. Заново проанализировав результаты нашего с Мэриан исследования падальных мух, я обратился к сведениям о других формах поведения животных, почерпнутым из раскопанных в библиотеке литературных источников. В числе прочих там была масштабная работа о поведении рифовых рыб, а также публикации о поведении чистящих свои мордочки мышей и об ухаживании у гуппи.

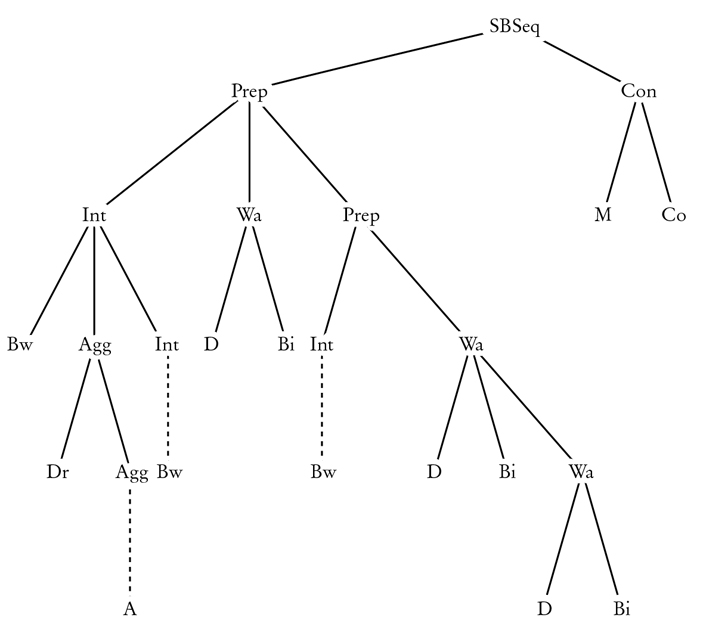

Мне хотелось разработать математические методы, позволяющие выявлять иерархическую вложенность более объективно, независимо от собственных предвзятых представлений исследователя. Один из нескольких компьютерных методов, которые я придумал, описан ниже. Я назвал его «кластерный анализ взаимозаменяемости». Вначале нужно было подсчитывать частоту встречаемости переходов между разными формами поведения, а после этого особым способом анализировать полученные данные. Я вводил в компьютер таблицу, содержащую сведения о том, насколько часто за каждой формой поведения того или иного животного следует каждая из других свойственных ему форм поведения, а затем компьютер методично анализировал эти данные в поисках взаимозаменяемых форм. Под взаимозаменяемостью здесь понималась возможность подставить одну форму поведения на место другой без изменений в картине частоты переходов (точнее, без достаточно существенных изменений, определяемых в соответствии с неким заранее заданным критерием). Выявив пару взаимозаменяемых форм поведения, я переименовывал обе эти формы, давая им общее название, в результате чего таблица переходов сокращалась: в ней оставалось на одну строку и один столбец меньше. Затем сокращенная таблица снова вводилась в программу для кластерного анализа, и та же операция повторялась столько раз, сколько требовалось, чтобы пройти весь список форм поведения исследуемого животного. Когда каждая пара форм поведения поглощалась неким кластером или каждый такой кластер поглощался следующим кластером большего размера, программа переходила на следующий узел иерархического древа. Например, на предыдущей странице показаны схемы взаимозаменяемости, полученные мною для форм поведения гуппи, изученных группой голландских исследователей под руководством профессора Герарда Берендса (который, кстати, был первым аспирантом Нико Тинбергена и впоследствии стал одним из ведущих европейских этологов).

На верхней диаграмме показаны измеренные голландскими учеными частоты переходов между разными формами поведения гуппи. Каждый кружок соответствует одной форме поведения и помечен ее кодовым названием, а толщина линий отражает частоты переходов от одной формы к другой (сплошные черные линии соответствуют переходам слева направо, а серые и штриховые — переходам справа налево). На нижней диаграмме представлены результаты ввода тех же данных в мою программу для кластерного анализа взаимозаменяемости. Число при каждом узле иерархического древа — это значение показателя взаимозаменяемости, которое я проверял на соответствие заранее заданному критерию (если вам интересно, могу сообщить, что это был коэффициент ранговой корреляции), чтобы решить, объединять или не объединять две формы поведения друг с другом. Аналогичные деревья я получил для поведения рифовых рыб, мышей, наших с Мэриан падальных мух и ряда других животных.

Еще один подход к иерархии, который я использовал в своей статье для кембриджского сборника, связан с иерархией целей. Это понятие рассматривается здесь широко и включает в себя не только цели, сознательно преследуемые животным (хотя и их в том числе), но и любые закономерные результаты той или иной формы поведения. Например, целью сложной последовательности действий охотящегося гепарда можно считать успешное убийство жертвы. Такого рода цели могут быть иерархически вложены одна в другую, и один из плодотворных способов анализа поведения состоит именно в анализе их иерархии. При этом я выделял два типа правил, которым подчиняется поведение: «правила действия» и «правила остановки». Правило действия говорит животному (или компьютеру, если речь идет о компьютерной модели поведения), что конкретно и когда ему делать, и оговаривает всевозможные условия совершения данного действия (ЕСЛИ…, ТО…; В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ… — и так далее), а правило остановки говорит: «Веди себя случайным образом (или пробуй множество возможных действий) и не останавливайся, пока не будет достигнуто следующее целевое состояние», — например, наполненный желудок.

Программа, задающая любую сложную форму поведения, например охоту гепарда, исключительно через правило действия, была бы до невозможности сложной. Намного проще использовать в таких программах правила остановки. Но единственного правила остановки (предписывающего вести себя случайным образом, пока не будет достигнута цель, например наполненный желудок) было бы недостаточно. Гепард, живущий по такому правилу, умер бы от старости, так ни разу и не пообедав! От программы поведения гепарда, выработанной путем естественного отбора, уместно ожидать, что она будет состоять из иерархически вложенных друг в друга правил остановки разных уровней. При этом конечная цель (наполненный желудок) будет достигаться посредством имеющих промежуточные цели вспомогательных правил остановки, таких как «Рыскай по саванне, пока в поле зрения не окажется газель». Достижение цели «газель в поле зрения» прекратит следование данному правилу и вызовет переход к следующему: «Прижмись к земле и медленно крадись в сторону газели, пока она не окажется на расстоянии прыжка». И так далее. Каждое из вспомогательных правил будет вызывать переход к следующему вложенному в него правилу, имеющему собственную цель. На очень низких уровнях сокращение каждой мышцы часто подчиняется аналогичному принципу, который инженеры называют «сервоуправление». Нервная система устанавливает для мышцы цель, и мышца сокращается до тех пор, пока эта цель не оказывается достигнутой.

Понятие иерархической вложенности я уже разъяснял выше по аналогии с грамматикой языка. В конце своей статьи для кембриджского сборника я вернулся к этой увлекательной теме и задался вопросом, свидетельствуют ли какие-либо данные о наличии некоего подобия грамматической структуры в поведении животных. Было бы очень интересно, если бы такая структура обнаружилась, потому что она могла бы пролить свет на эволюционные предпосылки возникновения языка. Нельзя ли предположить, что, когда эволюция наконец наделила людей настоящим языком с настоящим иерархическим синтаксисом, здание языка было воздвигнуто на уже готовом фундаменте нейронных структур, возникших намного раньше, по другим причинам и не имевших никакого отношения к языку?

Самую первую попытку ответить на этот вопрос предпринял в свое время мой коллега по Оксфорду — лингвист Джон Маршалл. В качестве примера поведения животных он взял ухаживание самцов голубей за самками, почерпнув данные о нем из опубликованных работ по этологии. В лексиконе голубей было семь «слов» — таких, как «кланяться» (самке), «спариваться», и подобных. Квалификация лингвиста позволила Маршаллу предположить наличие в этом поведении «грамматики с фразовой структурой», которую в свое время выделил в человеческом языке Хомский. Для своей статьи я перевел грамматику Маршалла на особенно нравившийся мне в то время язык программирования (с тех пор почти вышедший из употребления) — Алгол-60. Читатели, знакомые с программированием, заметят, что такая программа, опять же, должна быть в высокой степени рекурсивной, то есть процедуры в ней должны обращаться к самим себе, в чем, как я уже объяснял, и состоит самая суть иерархической вложенности. Вместо «p» в этой программе стояло «Если выполняется некое вероятностное условие, такое как 0,3, то…».

На следующей странице вверху приведена схема «грамматики с фразовой структурой», выделенной Маршаллом для ухаживания голубей, в середине расположен мой перевод этой грамматики на Алгол-60, а внизу — несколько примеров генерируемых моей программой последовательностей «действий».

К сожалению, проведенный Маршаллом анализ на самом деле не позволяет делать надежные выводы о структуре поведения голубей. Откуда мы знаем, что предложенная им грамматика «корректна»? В случае с синтаксисом человеческого языка любой его носитель может сразу сказать, корректна ли его грамматика, но аналогичного механизма проверки грамматики поведения у Маршалла не было. Как и во многих моих работах того периода, моя цель была не столько в том, чтобы установить какие-либо непреложные истины о поведении конкретных животных, сколько в том, чтобы найти новые интересные подходы, которые можно будет использовать в исследованиях поведения животных в будущем.

Статья для кембриджского сборника2 стала для меня неким итогом, завершающим этапом первого периода моей научной карьеры, начавшегося, когда мне было чуть больше двадцати, и закончившегося, когда мне было под сорок. После этого я двинулся в совсем ином направлении и уже никогда не возвращался на математические пастбища своей молодости. Движение в этом новом направлении, определившем всю мою дальнейшую карьеру, а также практически и всю вторую половину моей жизни, началось с публикации моей первой книги — «Эгоистичного гена».

1 Tempus (лат.) — «время», ώρα (греч.) — «час».

2 R. Dawkins. Hierarchical organization: a candidate principle for ethology // P. P. G. Bateson, R. A. Hinde, eds. Growing Points in Ethology. Cambridge: Cambridge University Press, 1976, pp. 7–54.

begin comment Marshall’s pigeon grammar;

procedure SBSeq; begin Prep; Con end;

procedure Prep; begin Int; Wa; if p then Prep end;

procedure Int; begin «BW»; if p then Agg; if p then Int end;

procedure Agg; begin if p then «DR»; if p then «A»; if p then Agg end;

procedure Wa; begin «D»; «BI»; if p then Wa end;

procedure Con; begin «M»; «CO» end;

Boolean procedure p;

begin comment true or false at random. Probability manipulated.

end;

start: SBSeq; goto start

end of pigeon grammar;

Примеры результатов работы программы:

BW DR D M CO

BW A D BI BW DR D BW A D BW A D BI M CO

BW A D BI M CO

BW DR D BW DR D BI BW DR D BI BW A D BW A D M CO