ЦЕРН подвел итоги коллайдерного 2017 года

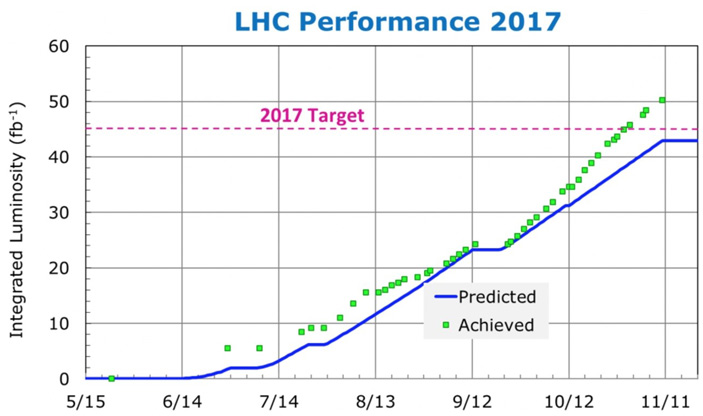

Работа Большого адронного коллайдера в 2017 году завершилась на мажорной ноте. Несмотря на поздний запуск и проблемы с одной из вакуумных секций, преследовавшие техников практически весь год, коллайдер все же смог выполнить планы по набору данных и даже превысил их (рис. 1). Интегральная светимость, набранная за 2017 год, достигла 50 fb−1 в детекторах ATLAS и CMS и почти 2 fb−1 в специализированном детекторе LHCb. Полная статистика сеанса Run 2 приближается к отметке 100 fb−1. Она, конечно, пока еще целиком не обработана, но первые предварительные результаты с учетом статистики 2017 года ожидаются уже этой весной.

Рис. 2. Набор статистики на LHC за пять рабочих лет. График с сайта cerncourier.com

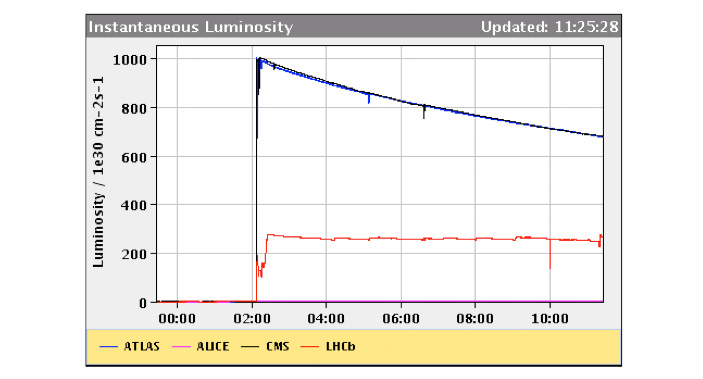

Интересно сравнить ход набора данных в 2017 году по сравнению с графиками прошлых лет (рис. 2). Стараясь справиться с технической проблемой, ограничивавшей количество сгустков в пучках, специалисты научились фокусировать их еще сильнее: параметр beta* удалось уменьшить до 30 см. В результате пиковая светимость временами достигала 200% от номинальной. Это позволило физикам впервые реализовать в детекторах ATLAS и CMS такую опцию как «выравнивание светимости» (luminosity leveling). В таком режиме работы светимость коллайдера искусственно понижается в первые часы столкновений небольшим разведением пучков в стороны; она не задирается по максимуму, а держится на постоянном уровне (рис. 3). Это позволяет вести работу в более-менее одинаковых условиях на протяжении длительного времени и упрощает последующий анализ данных. Выравнивание светимости уже давно применяется в детекторе LHCb, но через несколько лет его придется делать и в основных детекторах ATLAS и CMS. Поэтому нелишним было опробовать такой режим уже сейчас, раз пиковая светимость это позволяет.

Рис. 3. Выравнивание светимости в действии в 2011 году: в детекторах ATLAS и CMS светимость вначале максимальна, а затем снижается по мере истощения пучков. В детекторе LHCb светимость держится практически постоянной. Рисунок из статьи P. Collins, 2011. The LHCb Upgrade

Программа протонных столкновений завершилась в 2017 году двумя специальными сеансами. Первый — столкновения с расфокусированными пучками, в которых протоны движутся с исключительно малыми поперечными импульсами. Такая конфигурация открывает возможности для изучения мягких адронных процессов. Второй специальный сеанс — это столкновения на пониженной энергии 5,02 ТэВ против обычных 13 ТэВ, который будет полезен для сравнения ядерных столкновений с протонными. Во время этого сеанса, между прочим, специалисты из коллаборации LHCb продемонстрировали чудеса коллайдерной эквилибристики. Они впрыснули прямо в вакуумную трубу, по которой летают протоны, небольшую порцию газообразного ксенона. В результате детектор умудрялся наблюдать одновременно и обычные протон-протонные столкновения, и соударения протонов с неподвижной мишенью — ядрами ксенона.

Изюминкой 2017 года стал короткий сеанс столкновений ядер ксенона. До сих пор LHC работал только с протонами и ядрами свинца. Однако для изучения ядерных эффектов при сверхвысоких энергиях полезно проверить и ядра промежуточных масс. Такой сеанс прошел 12 октября, он продлился восемь часов, и в ходе него все четыре основных детектора регистрировали результаты столкновений (рис. 4).

Рис. 4. Столкновение двух ядер ксенона, зарегистрированное детектором ALICE. Рисунок с сайта home.cern

Рекордами похвастался и IT-отдел ЦЕРНа. Полный объем сырых данных о столкновениях на LHC, накопленный за все время его работы, уже превысил 200 петабайт, которые хранятся на магнитных лентах для более надежной сохранности. Темп поступления данных тоже колоссальный: за один только октябрь поступило 12 петабайт информации о столкновениях.

Наконец, ЦЕРН напоминает, что его исследования не замыкаются на одном лишь Большом адронном коллайдере. В видеоролике CERN in 2017: a year in images пресс-отдел ЦЕРНа собрал воедино самые впечатляющие научные и технические достижения лаборатории в минувшем году.

-

"Выравнивание светимости уже давно применяется в детекторе LHCb, но через несколько лет его ПРИДЕТСЯ делать и в основных детекторах ATLAS и CMS". ATLAS и CMS потеряют способность работать так, как работали раньше?

-

Потеряют способность — это сказано оригинально.

Вот представьте себе, что у вам подняли зарплату сразу в пять раз. И если раньше, скажем, вы тратили практически всю зарплату на еду, то теперь вы вам придется ограничивать себя — вы просто не сможете тратить всю зарплату на еду, ибо вы столько не съедите :)

Вот так и тут. Детекторы будут поставлены в условия, при которых им надо будет очень жестко бороться с переполнением информацией. И для пущей надежности анализа данных им надо хотя бы находиться в стабильных условиях работы. Для этого и делается выравнивание.

-

Я не жду супер открытий грядущей весной.

P.S. Я тут кончено ошибся, речь о количестве столкнувшихся протонов (или хотя бы подлетевших на разумный процент от радиуса действия сильного взаимодействия).

-

Весьма сложно понять что вы хотели спросить, но я попытаюсь ответить. В первом приближении - всё верно, статистика, на основании которой делаются научные выводы, возрастает линейно с количеством столкновений. Но из-за эффекта нагромождения её ценность также слегка падает, когда столкновения происходят излишне часто. Уменьшение количества частиц в каждом из сгустков безусловно уменьшит величину научной отдачи, т.к. да, будет меньше интересных столкновений (упадёт светимость), меньше будет полезная статистика. Это можно было бы компенсировать улучшенной фокусировкой, но по причине что процент "неинтересных" фоновых столкновений очень велик и не может быть уменьшен, то если в пучках будет изначально слишком мало частиц, то пучки быстро похудеют до совсем малых величин. Постоянно сбрасывать пучки и заряжать новые - не вариант, т.к. магнитное поле коллайдера жрёт слишком много энергии при смене режимов работы и резко возрастает нагрузка на всю электрику.

Собственно к этой мысли я выщел размышляя о том, может ли 1 детектор обслуживать более чем одну пару пучков.

Вопрос: это уже изобрели до меня?

-

Разделять на подпучки (т.е. аккуратно нарезать отдельный сгусток на более мелкие части), разводить их по разным каналам (т.е. резко усложнять магнитную систему), и тем более ставить отдельные вершинные детекторы в каждом канале — стоит немалых денег. Оно того просто не стоит.

Но вообще сгустки-то не в продольной протяженности немаленькие, десятки сантиметров. И если при пересечении сгустков происходит, скажем, 30 отдельных pp столкновений, то они все размазаны по оси z и вполне разделяются вершинным детектором. Есть, конечно, трудности; например нейтральные частицы высоких энергий трудно сопоставить с вершинами. Когда таких столкновений станет не 30, а 150, это будет делать труднее.

На протон-ядерных столкновениях накопили 200 /nb - включая новые этапы на энергии 5.02 ТэВ и 8.16 ТэВ. Также я помню, что были какие-то ранние этапы работали на энергии меньше 7 ТэВ, но например сеанса протон-протонных столкновений с энергией 8.16 ТэВ не проводили? Есть какая-то статистика по например сечению рождения t-кварков, или вполне хватает аппроксимации по данным сеансов 7 ТэВ и 13 ТэВ?

P.S. Вижу в статье на стр. 6 какое-то сравнение по сечению, кажется ничего существенно не различается:

https://arxiv.org/pdf/1709.07411.pdf

P.P.S. А перемножать нанобарны сечения и обратные нанобарны статистики - это в теории должно выйти количество событий? То есть где-т 7800-10000 произошло по такой оценке рождения t-кварков в протон-ядерных столкновениях?

-

Зависимости сечения с ростом энергии плавная и вполне воспроизводится ростом партонных распределений, см. рис. 2 на странице http://elementy.ru/LHC/LHC_results/top-quark

Так что да, достаточно нескольких проверенных точек и интерполяции между ними.

> А перемножать нанобарны сечения и обратные нанобарны статистики - это в теории должно выйти количество событий? То есть где-т 7800-10000 произошло по такой оценке рождения t-кварков в протон-ядерных столкновениях?

Да. При pPb светимости 174/nb и сечении 45 nb получаем порядка 7800 событий рождения. Однако из-за геометрических ограничений детектора и из-за алгоритмов отбора событий реальное количество идентифицированных ttbar пар было намного меньше. Число 45±8 nb получилось через экстраполяцию процесса без каких-либо ограничений.-

Ещё вот нашел на 1 не заданный вопрос ответ. Как я понимаю, первое открытие на энергии 1.8 ТэВ было в канале рождения g+g -> t + anti-t, но например тут (https://arxiv.org/pdf/1707.07155.pdf) рассматривается для LHC канал по реакции

q + anti-q -> t + anti-b

Тут возник небольшой вопрос - в данном случае куда вероятнее идет реакция рождения (t,anti-b), (c,anti-s) при столкновении кварка и антикварка именно этих зарядов - u + anti-d, или наоборот - d + anti-u, если сам по себе вариант перехода u(c) -> c(t) идет только как петлевой процесс.-

Этот канал называется single top production. У него меньше сечение, и изучаются там несколько другие задачи.

http://elementy.ru/novosti_nauki/432222/

и еще старая новость:

http://elementy.ru/novosti_nauki/430415/

Не уверен, что понял ваш вопрос не понял. Если вы спрашиваете про выероятность u + anti-d и d + anti-u столкновений, то более вероятно первое, т.к. u -кварков в протоне больше, чем d, а антикварков примерно одинаково. Но эта разница не существенная.-

Нет, я спрашивал немного не про то.

Если говорить про схему рождения из первой новости, то тут более-менее понятно. Требуется участие W-бозона - "такой процесс возможен только благодаря слабому взаимодействию".

Это означает, что столкнувшимся нуклонам нужно "подойти на радиус слабого взаимодействия"? Если это очень редкое событие (скажем в 1/5000 от всех способов рождения t-кварка), то оно наверное не так сильно влияет на возможность рождения t-кварка именно в протон-ядерных столкновениях.

Но, если это событие будет реально выделить из всего сигнала рождения t-кварков, то тогда нужно будет применить логику из упомянутого Рис. 1 (u-кварков больше) к альтернативной ситуации - протон (отдельный) сталкиваясь с ядром взаимодействует либо с протоном (их 92 из 208 нуклонов), либо с нейтроном (их больше, подробную теорию расположения оболочек - их аналогов орбиталей - не видел нигде для таких сложных ядер).

Все же я наверное спрашивал про основной канал рождения t-кварка (если он конечно не различается для случаев p-anti-p при sqrt(s)=1.8-1.96 ТэВ и p-p при sqrt(s) около 8.16 ТэВ). Там ведь нет разницу особой между протоном и нейтроном - те самые кварки, антикварки, глюоны. Какие-то отклонения результатов Тэватрона от БАКа были, но результаты БАКа видимо большую статистику имеют.

P.S. А ещё я хотел понять, как Тэватрон умудрился набрать 10 обратных фемтобарн статистики к 2013 году (речь про его сеанс Run 2, как я понял - начался за 12 лет до публикации статьи, где такие данные по статистике). Хотя я понимаю, что у БАКа за первые 12 лет выйдет куда больше.

-

-

-

Новости науки: физика

Рис. 1. Ход набора светимости на LHC в 2017 году. Зеленые точки: реальные данные, синяя линия: исходный план. График с сайта home.cern