Необычный эксперимент на LHC поможет разобраться с загадкой космических антипротонов

Инструмент, установленный для сугубо технических проверок в детекторе LHCb Большого адронного коллайдера, нашел неожиданное применение. Благодаря ему физики научились сталкивать протоны с ядрами инертных газов, тем самым резко расширив «ядерную» программу коллайдера. Обнародованные недавно результаты столкновения протонов с гелием помогут астрофизикам разобраться с загадкой космических антипротонов, обнаружившейся два года назад в данных космического детектора AMS-02.

Антиматерия в космических лучах

В современной экспериментальной физике регулярно случается, что инструмент или метод, изначально разработанный для одной конкретной цели, вдруг находит применение совершенно в других областях и позволяет решать задачи, о которых его создатели поначалу и не думали. Эта непредсказуемая миграция методов — элемент очарования современного физического эксперимента. Недавно такой перескок технологии произошел даже на Большом адронном коллайдере. Сугубо техническое устройство, сконструированное физиками из коллаборации LHCb для измерения светимости, позволило им ставить эксперименты необычного типа, которые никто больше на Большом адронном коллайдере делать не умеет. Более того, результаты этих экспериментов очень пригодятся астрофизикам: они помогут им разобраться с загадкой космических антипротонов, возникшей несколько лет назад.

Начнем издалека, с исходной загадки. Космические лучи — это долетающие до нас отголоски грандиозных экспериментов по ускорению частиц до огромных энергий и по их столкновению, которые природа сама ставит в глубоком космосе. Пусть мы пока не знаем со всей определенностью, где и в каких условиях разгонялись эти частицы, мы можем измерить их поток, угловое распределение, спектр (распределение по энергии) и, наконец, состав — и из этих данных узнать их происхождение. Один из главных вопросов тут: можно ли все особенности космических лучей списать на обычные астрофизические процессы или же они указывают на какой-то новый источник космических лучей? Десять лет назад, в попытках ответить на этот вопрос, развернулся настоящий космический детектив, который продолжается по сей день.

В 2008 году российско-итальянский спутниковый детектор PAMELA показал, что в космических лучах аномально много позитронов. Избыток наблюдался при энергии в десятки ГэВ и выше: с ростом энергии доля позитронов не падала, как предсказывали обычные астрофизические модели, а держалась на уровне 5–6%, а затем даже возрастала. Такое противоестественное поведение взбудоражило физиков: ведь оно могло означать, что избыточные позитроны рождаются при аннигиляции частиц неуловимой темной материи!

В 2011 году, после целого десятилетия строительства, на подмогу PAMELA пришел новый космический детектор AMS-02 — самый крупный на сегодня детектор элементарных частиц на орбите. Первые научные данные с AMS-02 были представлены в апреле 2013 года — и они подтвердили избыток космических позитронов. Однако астрофизики к тому времени поняли, что столь странный рост позитронной доли всё же может иметь и чисто астрофизическое происхождение. Более того, некоторые астрофизики вообще не видят никакой проблемы в этих зависимостях. Поэтому данные по позитронам, конечно, отличные, но увы, пока что нельзя говорить, что они достоверно указывают на темную материю.

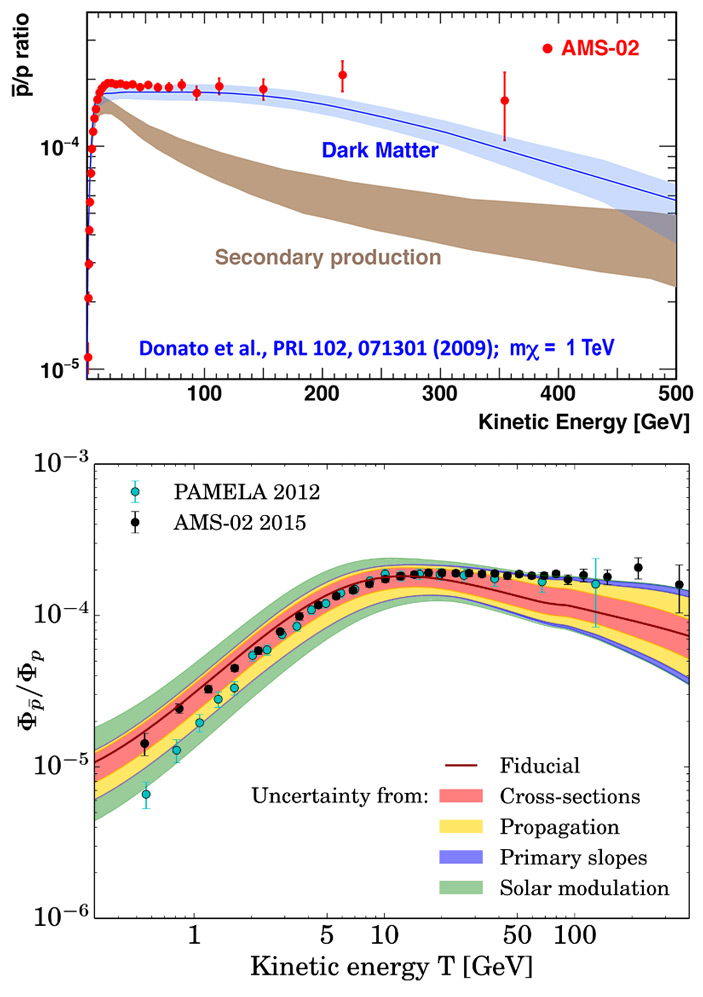

Но тут случился следующий виток этой истории. Кроме позитронов в космических лучах присутствуют и другие античастицы — антипротоны. Их там в тысячи раз меньше, чем протонов, но они есть. Их происхождение — такое же, как и у позитронов, вторичное. Никто эти антипротоны изначально не ускорял. Просто протоны космических лучей очень высоких энергий, летя сквозь галактику, сталкивались с ядрами межзвездного газа и производили многочисленные адроны, в том числе и антипротоны. Астрофизическое моделирование предсказывает, что отношение антипротонов к протонам должно пройти через пик при энергии несколько ГэВ и затем начать постепенно снижаться. Однако данные PAMELA и, в особенности, AMS-02 показали несколько иную картину: выше 10 ГэВ отношение антипротонов к протонам выходит на плато и держится вплоть до 400 ГэВ (рис. 2).

Рис. 2. Доля антипротонов в космических лучах с энергией вплоть до 500 ГэВ по результатам измерений AMS-02 в сравнении с теоретическими предсказаниями. Вверху: график из первоначальной презентации коллаборации AMS, на котором данные кардинально расходятся с астрофизическими предсказаниями (коричневая полоса). Внизу: то же сравнение, но с учетом разнообразных источников погрешностей моделирования, выполненное другим коллективом астрофизиков. Красная полоса — неопределенность моделирования, связанная с плохим знанием сечения рождения антипротонов

Надо сказать, что, когда коллаборация AMS-02 два года назад сообщала об этих результатах, она рисовала ситуацию в излишне радужных тонах, сообщая о надежном расхождении между моделированием и данными в области высоких энергий (рис. 2, вверху). Однако почти сразу же было отмечено, что коллаборация явно занизила погрешности моделирования: в реальности предсказания далеко не столь однозначны (рис. 2, внизу). В частности, сечение рождения антипротонов в столкновении протонов большой энергии с ядрами гелия известно очень плохо, с точностью до двойки, и это одна из главных неопределенностей в моделировании.

Таким образом, вырисовывается вполне конкретный запрос от астрофизического сообщества к коллайдерному. Требуется провести эксперимент по рождению антипротонов в столкновениях протонов с ядрами гелия. Причем протоны должны обладать энергией в несколько ТэВ, чтобы антипротоны попали в нужный энергетический диапазон. Такие протоны, конечно, имеются в Большом адронном коллайдере, но только с гелием он их сталкивать не умеет.

Или всё же умеет?!

LHCb в режиме столкновений с фиксированной мишенью

И здесь начинается история, в чем-то напоминающая сказку про Золушку. Начинается она так же скучно, с технических подробностей. Для точного измерения сечений различных процессов столкновения недостаточно просто задетектировать рожденные частицы. Требуется знать, насколько интенсивно шли столкновения протонов. На языке ускорительной физики, требуется измерить светимость коллайдера.

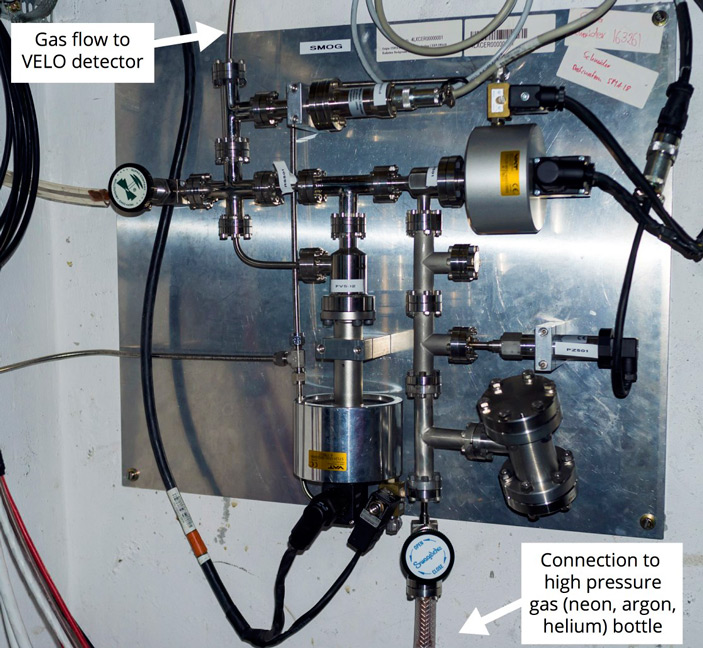

Есть разные методы, как это можно сделать, но физики из коллаборации LHCb подошли к задаче оригинально. В 2012 году они собрали незамысловатую газовую систему (рис. 1), которую окрестили SMOG (System for Measuring Overlap with Gas). В ходе специальных сеансов стали впрыскивать немного инертного газа прямо в вакуумную трубу в районе своего детектора. Вакуум от этого портится, но не слишком: давление газа составляло около 10−7 миллибар. К тому же, благодаря насосам, эта зона с испорченным вакуумом простирается всего на десяток метров вдоль коллайдерной трубы и не мешает другим экспериментам LHC. Протонные пучки летят сквозь разреженное облачко газа, в общем-то, без помех, и лишь иногда протоны сталкиваются с ядрами газа. Детектор отслеживает последствия каждого такого столкновения, восстанавливает точку, в которой оно произошло, накапливает статистику, и — вуаля! — мы видим пространственное распределение пучков внутри детектора (рис. 3). Подробный отчет о работе этой методики см. в статье 2014 года Precision luminosity measurements at LHCb.

Рис. 3. Пространственное распределение двух сталкивающихся пучков в детекторе LHCb, полученное с помощью впрыскивания инертного газа. Рисунок с сайта cds.cern.ch

Для того чтобы атомы не оседали на стенках вакуумной трубы, требуется использовать только инертные газы, но в остальном никаких ограничений нет: SMOG может работать с гелием, аргоном, неоном, криптоном, ксеноном. Но позвольте! Раз так, то эти столкновения можно использовать не только для технических целей, не только для измерения светимости, но и для получения новых физических результатов! Ведь, по сути, SMOG позволяет организовать в LHCb уникальные условия, которые не сможет повторить никакой другой детектор на Большом адронном коллайдере. Во-первых, это столкновения в режиме неподвижной мишени, а не встречных пучков, как обычно работает коллайдер. А во-вторых — и в-главных, — это резкое расширение списка ядер, которые можно использовать для столкновений. В обычном режиме LHC сталкивает только протоны или ядра свинца — просто ничего другого он пока разгонять не умеет. А тут предлагается ставить на пути этих двух типов частиц еще несколько ядер разной массы. Вот так неожиданно LHCb врывается в ту область исследований, для которой он изначально вообще не годился.

Физики из коллаборации LHCb начали эту программу исследований со столкновений протонов с аргоном. Но тут в апреле 2015 года, на конференции NPQCD, Оскар Адриани предложил с помощью этой системы запустить в вакуумную трубу гелий и провести тот опыт по рождению антипротонов в протон-гелиевых столкновениях, которого ждут астрофизики. Идея настолько увлекла итальянских ученых, что был направлен официальный запрос в коллаборацию LHCb, и в июле того же года была созвана рабочая конференция, посвященная именно этой возможности. Оценки показали, что геометрия детектора вполне подходит для регистрации антипротонов вплоть до энергий 100–200 ГэВ, как раз в той области, где нужно.

LHCb поддержала эту заявку и в мае 2016 года, во время специального 5-часового сеанса, действительно провела измерения с облачком гелия. Анализ данных, правда, потребовал некоторой сноровки. Во-первых, плотность газа была очень низкой и остаточный газ в вакуумной трубе, которым обычно пренебрегают, мог испортить результаты, особенно если бы он содержал тяжелые элементы. К счастью, измерения показали, что это в основном молекулярный водород и его влияние на результаты не превышало 1%.

Второй технически важный момент — провести нормировку сечения. Мы, по сути, снова возвращаемся к задаче измерения светимости: недостаточно просто зарегистрировать сколько-то событий, надо также знать эффективную светимость коллайдера в этом необычном режиме (связь между ними описана на странице Величины в ФЭЧ и их единицы измерения). Для этого нужен другой, опорный процесс, сечение которого очень хорошо известно. В качестве этой «точки отсчета» физики использовали то же самое рассеяние протонов на атомах гелия, но уже не на ядрах, а на электронах этих атомов. Благодаря ему светимость была измерена с точностью 7%, и, как следствие, все последующие результаты имели погрешность порядка 8–10%.

В течение последних месяцев коллаборация LHCb обрабатывала данные и наконец, на прошедшей в мае конференции Moriond 2017, обнародовала предварительные результаты. Благодаря своей отменной системе идентификации, детектор уверенно регистрировал антипротоны и отличал их от других частиц. Была просканирована область энергий рожденных антипротонов от 12 до 110 ГэВ и построены распределения по поперечным импульсам выше 400 МэВ. Результаты были сопоставлены с теоретическими расчетами, выполненными на основе четырех разных моделей адронных столкновений.

Общий вид измеренных распределений действительно походил на то, что предсказывали модели, но вот величина сечения оказалась заметно больше типичных предсказаний; превышение достигало порой 50% (рис. 4). Иными словами, теоретическое моделирование производства антипротонов космическими лучами недооценивало интенсивность этого процесса. По всей видимости, после окончательной публикации результатов LHCb астрофизики пересчитают график, приведенный внизу на рис. 2, и он пройдет чуть выше, чем сейчас. Погрешности при этом тоже уменьшатся, так что очень любопытно узнать — будут ли данные AMS-02 по-прежнему расходиться с новыми предсказаниями, и если да, то насколько сильно.

Рис. 4. Распределение рожденных антипротонов по поперечному импульсу для разных диапазонов энергий. Разными цветами показаны отношения измеренным данных к предсказаниям четырех теоретических моделей. Изображение из обсуждаемого доклада

В целом, LHCb, потирая руки, приступает к своей неожиданно возникшей научной программе по столкновениям с неподвижной мишенью. Ближайшие цели — повторить то же измерение при другой энергии протонов (эти данные уже есть, они были набраны в ноябре 2016 года, но еще не обработаны), а также определить ту долю антипротонов, которая возникает не сразу в столкновении, а с запозданием, при распаде других антибарионов. После этого последует целый спектр различных измерений в столкновениях протонов с гелием, аргоном, неоном — всё то, что пока не умеет делать никто на Большом адронном коллайдере. LHCb на наших глазах становится настоящей лабораторией для изучения свойств космических лучей! И всё это, напомним, выросло из скромного технического приспособления, которое изначально применялось в LHCb только для мониторинга светимости.

Источники:

1) G. Graziani (for LHCb Collaboration). Fixed Target Physics at LHCb // доклад на конференции 52nd Rencontres de Moriond on Electroweak Interactions and Unified Theories, La Thuile, Italy, Mar 22, 2017.

2) LHCb Collaboration. Предварительная публикация LHCb-CONF-2017-002 (пока закрыта).

См. также:

1) Популярный обзор результатов LHCb.

2) LHCb brings cosmic collisions down to Earth // CERN Courier. 13 April 2017.

3) Of vacuum and gas // CERN Bulletin. 16 November 2015.

4) Материалы рабочей конференции Workshop on LHCb Heavy Ion and Fixed Target physics, 9–10 января 2017 года.

-

Я вообще не понимаю, как, в результате какой реакции может родиться антипротон. Как одновременно рождаются (и объединяются в тройку) три антикварка? Во всех диаграмах Феймана только мезоны получаются.

-

Диаграммы не изучал, но предполагаю, что реакцию

p + p -> p + p + p + anti-p получить можно, а при энергиях T >> 2 ГэВ/нуклон - тем более.

Подключаем виртуальные пары кварк-антикварк или глюоны:

uud + uud + u-anti-u+u-anti-u+ d-anti-d -> uud + uud + uud +anti(uud)

Кажется сходится. Если рассмотреть столкновение с нейтронов в ядре гелия, то предположу такое:

p + n -> p + n + p + anti-p

uud + udd + u-anti-u+u-anti-u+ d-anti-d -> uud + udd + uud +anti(uud)

Или лучше все же попробовать

p + n -> p + lambda0 + p + anti-p + K0?

uud + udd + u-anti-u+u-anti-u+ d-anti-d +s-anti-s ->

uud + uds + uud + anti(uud) + d-anti-s

P.S. Вот нашел частично ответ на мой вопрос (правда не помню, задал ли его). K0s-мезоны как разные варианты комбинации волновых функций и живут разное время. Там ещё нарушения CP-симметрии есть. А для пи-0 говорят так:

"Низшее энергетическое состояние подобной суперпозиции" и вариант

(u-anti-u + d-anti-d)/sqrt(2) будет как бы возбужденным состоянием?-

Ну да, так и представлял. Но тут одновременное рождение трех пар кварк-антикварк. Причем они должны объединиться в две группы по три (протон-антипротон), а не разлететься в виде трех мезонов. Возможно ли и насколько вероятно такое?

-

Как-то работает:

"Поэтому американские физики предложили проект сооружения протонного ускорителя на 6 ГэВ, на котором, согласно теории, было возможно получить оба типа антинуклонов. Эта машина, названная беватроном, была запущена в Лаборатории имени Лоуренса в Беркли в 1954 году. Спустя год Оуэн Чемберлен, Эмилио Сегре и их коллеги получили антипротоны, обстреливая протонами медную мишень. Еще через год другая группа физиков на той же установке зарегистрировала антинейтроны."

http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430958/Etyud_ob_antichastitsakh

Дальше идет дело до ядер массой 2 и 3.

А через 40 лет после создания anti-p и anti-n уже вовсю работали протон-антипротонные коллайдеры.

-

-

-

Ну да, так и представлял. Но тут одновременное рождение трех пар кварк-антикварк. Причем они должны объединиться в две группы по три (протон-антипротон), а не разлететься в виде трех мезонов. Возможно ли и насколько вероятно такое?

-

В типичном столкновении на LHC рождаются десятки, вплоть до сотен, кварк-антикварковых пар. Все они вылетают в разные стороны. Разумеется, чисто комбинаторно можно случиться так, что несколько антикварков вылетают в близких направлениях. Вероятность этого не шибко большая, но, домножаясь на огромное полное сечение протонных столкновений, оно дает не такое уж маленькое сечение рождения антипротонов, примерно несколько миллибарн. Так что даже при той смехотворной светимости, которую успели набрать за 5 часов такого режима, родились многие тысячи антипротонов.

-

Я выше предлагал такую сложную реакцию (правда это с нейтроном):

uud + udd + u-anti-u+u-anti-u+ d-anti-d +s-anti-s ->

uud + uds + uud + anti(uud) + d-anti-s

Только вероятность рождения s-anti-s будет немного ниже наверное, чем у легких кварков.

При столкновении с гелием инвариантная масса кажется будет маленькая, но на такие реакции энергии хватить должно.

P.S. Это у меня реакция

p + n +...-> p + lambda0 + p + anti-p + K0, где

... - это наверное 4 глюона превратится в пары кварк-антикварк могут?

-

-

-

А вот родившийся K0 уже ни с кем столкнуться не может? Или в любом пучке есть "отстающие" и "обгоняющие" протоны? Не сможет успеть за столь малое время жизни столкнуться с набегающим протоном и родить скажем

"мезонные резонансы с чётным орбитальным квантовым числом" (1 штука s-anti-s)?

-

Вброшу "шайбу".

Получение антипротонов в столкновениях pp, dp и dd вблизи порога

Antiproton production in pp,dp and dd collisions close to threshold

https://arxiv.org/abs/nucl-th/9609018

pp→pp {p anti-p}

В фигурных скобках реальная,свежеиспечённая парочка, которая

сохраняет заряд.

В конце статьи есть диаграмма Фейнмана, правда

она старорежимная. Без кварков. Возможно

ли её представить и в кварковом виде? (серединку)

Возможны три варианта.

Это просто и очевидно.

Диаграмма ошибочна.

Задачка сложная.-

В статье указывается реакция через рождение 2 мезонов (пи-, ро- и ещё фи-мезонов). Это все обычные мезоны из кварков типа u-anti-u и d-anti-d (если говорить о нейтральных мезонах).

Потом из них рождаются антипротоны в такого типа реакциях:

ro0 + ro0 -> p +anti-p.

P.S. Многие результаты с такими простыми/легкими адронами были получены на протон-антипротонных коллайдерах, так что в основном есть информации про реакции вида:

p + anti-p -> "pi+" + "pi-" +"pi0"

А вот получить нарушения законов сохранения для реакций вроде:

p -> "e+" + gamma за условных 10^29 лет не вышло.-

Вы утверждаете,

что имеет место быть вариант

--Это просто и очевидно.

Но кварковую диаграмму

Фейнмана в явном виде я

не встретил, отсюда и родился

мой вопрос. Может я плохо искал. Что касается стабильности

протона, то Вы конечно правы. Её

доказали надежно. Посмею утверждать, что

и нейтроны в ядре He4 не менее

стабильны. Это ядро очень симметрично,

ну просто венец творения. -

Фейнмановские диаграммы процесса pp→pp {p anti-p} со всеми деталями найти мне не удалось. А в деталях, как правило,

содержится суть процесса. В этом процессе из накачанной энергии рождается пара абсолютно стабильных ядер водорода, а не что то эфимерное. Тут интересно всё.

Утилитарные анти-протонный источник Теватрона

--- чисто практическая задача, решаемая в лоб:

"Антипротоны рождаются в так называемом антипротонном источнике, где протоны энергии 120 ГэВ бомбардируют неподвижную никелевую мишень. В результате рождается огромное число частиц разных типов, включая антипротоны, которые накапливаются и охлаждаются в накопительном кольце". Рукотворный хаос. Сам чёрт ногу сломит!

Думаю, что никто и не собирался его анализировать.

>Многие результаты с такими ??простыми??/легкими адронами были получены на протон-анти-протонных коллайдерах, так что в основном есть информации про реакции вида:

p + anti-p -> "pi+" + "pi-" +"pi0"(1)<

(1) есть фрагмент обратного процесса!

Я уверен в том, что очевидное и простое, как мне представляется, совсем не так просто и очевидно.

Кавалерийские методы в науке заводят в глухие

"мэйнстримовские" тупики.

P.S. Неспешных Вам прозрений & удач!-

>протоны энергии 120 ГэВ бомбардируют неподвижную никелевую мишень

Да, позитроны тоже добывали для LEP путем ударов по веществу. Наверное не проблема выделить именно антипротоны потом будет. Сигма-минус если и полетят по близкой траектории в магнитном поле, то быстро распадутся.

Выше предлагал такую реакцию (протон + нейтрон + 4 виртуальные пары кварк-антикварк из этих адронов):

uud + udd + u-anti-u+u-anti-u+ d-anti-d +s-anti-s ->

uud + uds + uud + anti(uud) + d-anti-s

Результат - протон, протон, гиперон, нейтральный каон.-

>Результат - протон, протон, гиперон, нейтральный каон.<

Зачем такие изыски? Они не проясняют для меня ничего.

Я пытался разведать про прямые, простейшие, природные

пути реализации "вышибания" антипротонов из стабильного

крайне разреженного газа. В кварковой интерпретации и с завершенной

Фейнмановской картинкой. С чем нужно разобраться в первую

очередь. Если этого не удаётся, дальнейшее

мало понятно и просто повисает. Возможно, я слишком категоричен

и отвлекаю вас.-

Можно и без изысков - сразу, как у Вас в начале. И наверное на ускорителе 6 ГэВ (см. выше) не выходило большой вероятности на такую экзотику (каон + гиперон).

pp→pp {p anti-p}

uud + uud + u-anti-u+u-anti-u+ d-anti-d -> uud + uud + uud+ anti(uud)

Пары кварк-антикварк берутся из соответствующих протонов. Или тут корректнее будет рассмотреть 3 столкновения глюонов?-

Жаль конечно, что графика на комментариях табуированна.

Вижу Вы поняли то, что я подразумеваю.

Про поведение глюонов в такой ситуации сказать мне

что то внятное трудновато. Тут главный эксперт

Игорь П.Иванов. Если искомая картинка попадется

Вам на глаза дайте ссылку прямо тут. Спасибо за

Re. Успехов!

-

-

-

-

-

-

Я думаю, что избыток антипротонов и позитронов связан с черными дырами и нейтронными звездами. У меня есть гипотеза, согласно которой джеты черных дыр формируются не за счет энергии аккреционных дисков, а в большей степени за счет энергии падения в черную дыру вещества. Причем гравитации противостоят электромагнитные силы, которые могут возвращать часть вещества с горизонта дыры. Поэтому проблема с избытком позитронов и антипротонов скорее всего надуманная.

«Здесь начинается история, в чем-то напоминающая сказку про Золушку…»

Эта история также из области эволюции научных исследований. Эволюции подвержено все. Для того, чтобы шла эволюция, должно быть движение и энергия. Есть поговорка - под лежачий камень вода не течет. Научное сообщество как раз в таком постоянном движении – исследует Мир во всех направлениях. Второе условие для эволюции - при движении должны возникать новые степени свободы для того, чтобы материя могла продолжать движение. В науке в процессе исследований совершаются новые открытия и возникают связанные с открытиями новые направления научных исследований, которые увеличивают количество степеней свободы в научных исследованиях. В данном конкретном случае, совершенно случайно, возникла новая степень свободы в исследованиях за счет проявления нового свойства коллайдера, в результате маленького технического открытия.

-

Энергия движения формируется из процесса падения. Это как со спутниками, а тут не только "трение" (для физики сп. сред это сокорее "вязкость"), но и активное ЭМ излучение движущихся частиц.

Возврат ЭМ силой из горизонта - это интересный вопрос, думал про него. А если не думать про все излучение, то теоретически протон может набирать энергию до того момента, как столкнется с чем-то.-

Про возврат частиц из за горизонта я не писал. С горизонта – это когда близко к горизонту, но горизонт частицы не пересекают. В принципе, наверное, возможен возврат и из за горизонта – по релятивистскому объекту типа космологической струны. На некотором отдалении от дыры струна разрушается и возникает джет.

Для объяснения возврата с горизонта струна не нужна. Вещество не так просто сжать. При сильном и быстром сжатии возникают вихревые потоки и электромагнитные силы. Я думаю, что неточный учет этих сил привел к неудаче по сжатию термоядерной мишени в эксперименте по лазерному термоядерному синтезу. В черной дыре при падении вещества энергетика этих сил может быть огромна. Часть вещества черная дыра может возвращать обратно практически со световой скоростью.

-

И сразу становятся ненужны всякие там тёмные материи и сущности.

Верно ли я понимаю, что в теории это именно так, но никому не была нужна мало-мальски большая статистика и делать отдельный инструмент никто просто не захотел?

-

Мнение

Я писал про эволюцию в науке. Зачастую открытия возникают как «черные лебеди», когда их никто не ждет. Поэтому необходимо пробовать все. Преимущество БАКа в том, что на нем можно исследовать столкновения протонов с различными атомами (согласно данному техническому открытию) в широком диапазоне энергий. Даже если ничего нового не будет выявлено, это позволит откалибровать данные по космическим лучам и понимание космических процессов будет существенно лучше, что позволит сделать новые открытия.

Большая статистика тут действительно не нужна, но зато большой список измерений, которые надо бы проделать. Смотрите, частицы КЛ летят сквозь газ и порождают вторичные частицы. Раньше мы это не умели толком изучать в лаборатории для энергий частиц порядка ТэВ и выше. Сейчас — умеем. Мы теперь всю эту область можем поставить на серьезную экспериментальную базу.

-

Это интересный вариант для сравнения с косм. лучами. Аргон, неон, гелий, немного криптона - какие-то доли процента в атмосфере Земли есть. Чего-то более тяжелого мало, а на высоте - ещё меньше доля.

З.Ы. Можно ли считать, что в коллайдере большую часть рабочего времени преобладают водород (собственно протоны "остановились" или родились в столкновениях) и гелий (какая-то утечка от магнитов)?-

Речь не про атмосферу, а про распространение лучей в межзвездной среде. А там, в основном, водород и гелий. Насчет атмосферы, в принципе, пойдет аргон, но не потому, что он реально присутствует в атмосфере, а в качестве модели для азота и кислорода.

Гелий из магнитов не утекает.-

А если говорить про межзвездную среду, то можно и оценить полет рожденных возле нейтронных звезд и ЧД через оболочки, сброшенные сверхновой. Там не только гелий, но и скажем неон будет. Криптона уже только следы.

Хотя другую теорию можно придумать - что часть частиц в космических лучах получают такую энергию не от гравитации одного компактного объекта, а от многих световых лет разгона через разные поля не столь большой напряженности.

-

-

"Движущаяся с большой скоростью частица уплотняет находящуюся перед ним массу материальной среды, увеличивая свою движущуюся массу m на величину dm..."

Да это ж старый добрый эфир конца 19века! Вроде как Майкельсон и Морли поставили точку в этом вопросе.

"...Однако, исследователи на Большом адронном коллайдере (БАК) не могут экспериментально потвердить соотношение (9)..."

Сам адронный коллайдер по существу построен и работает в точном соответствии с релятивиссткими эффектами теории относительности. Малейшее отклонение массы протона в *надцатом порядке от теоретически посчитаного на любом этапе разгона (т.е. в зависимости от скорости) и он уже немного не так будет заворачивать в магнитном поле и естественно не сможет попасть в точку встречи двух пучков.-

>Сам адронный коллайдер по существу построен и работает в точном соответствии с релятивиссткими эффектами теории относительности.

Срочно нужно понять, как должны работать теории ЭС-объединения. В величину "масштаб энергий" нужно подставлять энергию 2 партонов в СО ЦМ? И в задаче "взаимодействие атома СП-его эл-магнита с протоном" получаются совсем небольшие энергии?

А на LEP эта теория хорошо проверена? В расчетах всяких сечений рассеяния и т. д. сходилось?

-

Новости науки: физика

Рис. 1. Эта скромная система впрыскивания инертного газа в вакуумную трубу в детекторе LHCb позволяет провести измерения, которые пригодятся для решения загадки космических антипротонов. Изображение с сайта cds.cern.ch