Представлен детальный проект будущего коллайдера FCC

Рабочая группа по изучению перспектив будущего коллайдера FCC выпустила на днях долгожданный технический проект установки. Ключевым стало решение сфокусироваться вначале на электрон-позитронном варианте, FCC-ee, и переходить к адронной разновидности коллайдера, FCC-hh, только в 2050-х годах. Если проект FCC будет реализован в полном объеме, он продлится примерно до 2090 года.

Хотя Большому адронному коллайдеру предстоят еще почти два десятилетия исследований, физики уже давно приступили к работе над проектом коллайдера нового поколения. Вариантов рассматривается несколько. Это циклические или линейные электрон-позитронные коллайдеры, которые будут работать как фабрика хиггсовских бозонов и позволят намного аккуратнее измерить все то, что сейчас только нащупывает LHC, и грандиозные проекты 100-километровых адронных коллайдеров с рекордными энергиями столкновений. Все эти проекты — дорогие, реализовать их все одновременно не получится, поэтому научное сообщество взвешивает все за и против перед принятием решения. Вопрос, какому проекту отдать предпочтение, особенно обострился в 2018 году. Нынешнюю ситуацию в коллайдерной физике частиц многие воспринимают как кризисную, и далеко не всем кажется обоснованным тратить еще десяток-другой миллиардов долларов на новый научный проект без гарантированных громких открытий.

В этой атмосфере сомнений ЦЕРН запустил максимально открытую кампанию по совместному вырабатыванию приоритетов на ближайшие годы (см. подробности в новости Куда двигаться коллайдерной физике в следующем десятилетии?). До середины декабря Группа по обновлению европейской стратегии в физике частиц принимала предложения от научного сообщества. Их поступило 157, и многие из них касались будущих коллайдерных проектов.

С одним из них — FCC (Future Circular Collider) — физики связывают в последние годы особенно большие надежды. Это проект гигантского коллайдера в новом, 98-километровом туннеле, который должен пройти под ЦЕРНом, под Женевским озером и даже опоясать ближайшую гору (рис. 1). Он может быть реализован в двух основных разновидностях: FCC-hh (адронный коллайдер на 100 ТэВ) и FCC-ee (электрон-позитронный коллайдер как хиггсовская фабрика). Возможен также вариант FCC-eh, электрон-протонный коллайдер для изучения структуры адронов, но он воспринимается как вспомогательная опция. Каждый вариант сулит много нового физике элементарных частиц, но реализовать их одновременно не получится. Поэтому и тут возникает вопрос приоритетов: что строить в первую очередь. Научное сообщество ожидало рекомендаций от группы по изучению FCC к середине декабря, но процесс несколько затянулся, и новости появились только на днях.

15 января 2019 года рабочая группа по FCC опубликовала четырехтомный проект FCC CDR. Акроним CDR расшифровывается как Conceptual Design Report. Его публикация символизирует для любого крупного эксперимента в современной физике частиц тот момент, когда проект обретает плоть. Первый том содержит сжатое, всего на 150 страниц, описание того, на какие физические результаты будут нацелены все три разновидности проекта FCC. Том 2 — это собственно CDR коллайдера FCC-ee. На трехстах страницах подробно описано, что из себя будет представлять ускоритель электронов и позитронов и его многочисленные подсистемы, как будет выглядеть туннель, какие установки будут работать в качестве предварительных ускорителей, какие предлагаются концепции детекторов, и прочие вопросы. Третий том — это аналогичный проект, но уже для адронной версии коллайдера на 100 ТэВ, FCC-hh. Наконец, последний том — это описание возможной реинкарнации нынешнего коллайдера LHC с двукратным повышением энергии столкновений, HE-LHC. Этот проект адронного коллайдера не столь амбициозен, как FCC-hh, но зато, размещаясь в нынешнем туннеле, он обойдется в гораздо меньшую сумму.

В начале каждого тома приведена краткая выжимка основных утверждений; ее можно порекомендовать для первого знакомства с проектами. Информация для широкой публики собрана в специальном разделе на сайте проекта FCC. За новостями FCC можно также следить и в социальных сетях. А для самих ученых с 4 по 5 марта ЦЕРН организует специальную конференцию, на которой будет подробно рассказано об этом проекте.

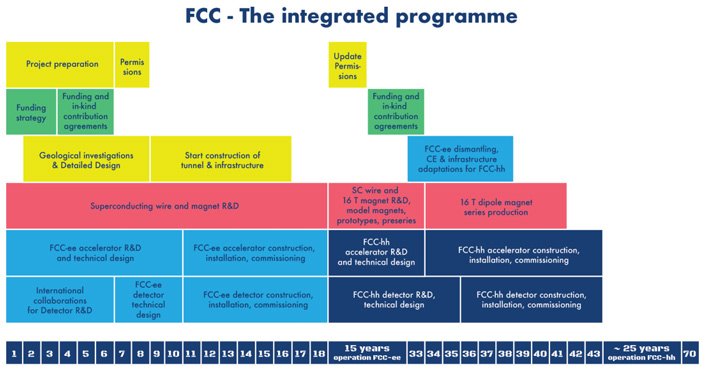

Рис. 2. Временные рамки проекта FCC и отдельных его компонентов, отсчитываемые от момента начала реализации. Изображение с сайта fcc-cdr.web.cern.ch

Главной новостью стало решение начать работу с электрон-позитронного варианта FCC-ee, а адронный отложить на потом. Глобальное расписание проекта FCC выглядит сейчас так (рис. 2):

- первые 18 лет — создание коллабораций, прокладка туннеля, разработка и строительство FCC-ee;

- затем 15 лет научной работы FCC-ee и параллельно с ней — работа по разработке новых магнитов для будущего адронного коллайдера;

- демонтаж FCC-ee, строительство и установка FCC-hh;

- 25-летняя программа работы FCC-hh.

Это поистине грандиозный, беспрецедентный для науки масштаб планирования. Если FCC будет реализован в полном объеме, его работа продлится до 2090 года. Разработка и создание FCC, а затем исследование с его помощью микромира займут практически весь XXI век!

Что касается технической стороны вопроса, FCC-ee будет работать в четырех энергетических режимах: на энергии столкновений 91 ГэВ (резонансное производство Z-бозонов), 160 ГэВ (рождение W+W−-пар), 240 ГэВ (режим хиггсовской фабрики: массовое рождение бозонов Хиггса), и около 360 ГэВ (производство топ-антитоп-пар). Каждый режим займет несколько лет и позволит кардинально, иногда на порядки, улучшить точность измерения многих характеристик этих частиц. Если они отличаются от предсказаний Стандартной модели даже на мизерную величину, отклонения могут быть надежно зарегистрированы, открыв тем самым дорогу к Новой физике.

В адронном режиме работы коллайдер станет исключительно производительной машиной. Энергия столкновений составит 100 ТэВ, что в 7 раз больше энергии LHC. Светимость, которую накопит FCC-hh за 25 лет работы, оценивается в 20 ab−1 = 20 000 fb−1, что тоже почти на порядок превзойдет значение, к которому стремится LHC к концу 2030-х годов. К слову, те научные результаты, которые сейчас выдают ATLAS и CMS, базируются на в 500 раз меньшей статистике.

Стоимость ускорительной части проекта FCC-ee составит примерно 10 млрд швейцарских франков. Половина этой стоимости — это работы по прохождению туннеля, треть — изготовление непосредственно ускорителя, остальное — обслуживающая инфраструктура. Поверх этого будут, разумеется, траты на разработку и создание детекторов, а также расходы на электричество, которые оцениваются примерно в 85 млн евро в год. Если затраты на электроэнергию пересчитать на количество произведенных бозонов Хиггса, получится 260 евро на один бозон.

Стоимость создания и последующей установки адронного коллайдера FCC-hh в уже имеющийся туннель составит 17 млрд франков. Львиную долю этой суммы составят расходы на изготовление самого ускорителя, в особенности, новых дипольных магнитов. Стоимость электричества для работы FCC-hh оценивается в 180 млн евро в год, или 45 центов на один бозон Хиггса.

Многомиллиардные затраты на (пока что) самый грандиозный научный проект века, конечно, впечатляют. Расходы действительно немалые; именно из-за этого адронную версию отложили на потом. Но если оставить в стороне эмоции и взглянуть на финансовый расклад трезво, то нельзя не заметить три вещи.

Во-первых, миллиарды — это типичный масштаб глобальных амбициозных научных проектов. Он создает значительную, но вовсе не запредельную долю расходов на науку в развитых странах. Во-вторых, эти миллиарды распределены на несколько десятилетий. Если пересчитать их на каждого жителя стран-членов ЦЕРНа, траты составят 2,5 евро на человека в год. В-третьих, надо понимать, что деньги, потраченные на грандиозные научные проекты, вовсе не исчезают и не проедаются. Они идут на возникновение и развитие новых технологий, на поддержку высокотехнологичных компаний, на создание многих тысяч рабочих мест, а в конечном итоге — на улучшение тех технологий, которыми мы пользуемся или будем пользоваться в повседневной жизни. Такие проекты становятся центрами интеллектуального притяжения, они зажигают молодежь, через них, путем стажировок или образовательных визитов, проходят десятки тысяч человек в год. Делаются попытки оценить социоэкономический эффект от таких проектов, и он оказывается положительным.

Игорь Иванов

-

https://arxiv.org/pdf/1901.02186.pdf - тут интересная таблица сроков экспериментов на коллайдерах будущего, в ближайшие 10 лет нет ничего прорывного.

-

Тут надо быть осторожным в формулировках. Ничего прорывного в техническом плане, т.е. никакой рекордный ускоритель за 10 лет не возникнет из ничего. Но это еще совершенно ничего не значит относительно физики. Уже многократно повторялось, что LHC будет наращивать статистику, расширять горизонт доступного ему для наблюдений, и вполне может наткнуться на серьезное открытие самостоятельно, без помощи новых коллайдеров. В конце концов, те аномалии в распадах B-мезонов, вокруг которых вот уже несколько лет кипеж, базируются в основном на статистике LHC Run 1.

-

Интересно Ваше личное мнение и прогноз. Как вам видится это серьезное открытие? И на какие современные теории физиков это может повлиять и изменить их?

Просто интересно о чем там говорят люди на границе знаний и неизвестности, на что надеются и чего может быть опасаются.-

Я думаю, что серьезное открытие случится не одномоментно, а будет потихоньку вылезать в разных измеряемых величинах, примерно как сейчас вылетают аномалии в B-мезонах.

И на какие современные теории физиков это может повлиять и изменить их?

Смотрите, у нас есть одна теория, которая проверяют уже полвека, которую протестировали уже в тысячах разных измерений, и она, редиска такая, все подтверждается и подтверждается. Но при этом точно известно, что она не может быть полной, обязано быть что-то за ее пределами.

И есть 100500 теорий этого выхода за ее пределы, которые тоже проверяются полвека, и никаких надежных доказательств ни одной из них пока нет.

Разумеется, если произойдет серьезное открытие, то все 100500 теорий кинутся его объяснять.

-

-

-

Сколько можно было запустить крупных научных проектов за последние 20-25 лет, если бы не тупая инерция экономики, в основе которой "образа врага".

Например, можно потратить за 20 лет миллиарды на новый туннель (и это еще до сборки самого ускорителя), а уже через 15 лет технология мюонного ускорителя станут доступными для реализации километрового кольца и нормальной Хиггсовской фабрики или технология разгона тех же электронов через 10 лет позволит собрать ту же хиггсовскую фабрику на километровом линейном ускорителе.

-

Как и ответили Вам раньше. С точки зрения например потерь на синхротронное излучение можно сказать, что одной и той же силе удерживающего магнитного поля H мюоный коллайдер с энергией в сумме 217.18 ГэВ (пороговое рождение H+Z с какой-то вероятностью) будет излучать за 1 секунду столько же энергии, сколько протон-антипротонный при суммарной энергии 1928.611 ГэВ (такой себе условный "Tevatron Run 1.5").

Если хотите километровое кольцо, то Вам будет не очень хорошо при условии необходимости увеличить H скажем в 6.75 раз.

Скромная энергия мюона 217.18/2 ГэВ будет быстро падать, а синхротронное излучение по мощности растет как квадрат энергии.

А так, излучение там конечно лишь малая часть проблемы. Энергия в плане базовом (фабрика "Z + H") идет лишь в 2 раза выше уровня LEP, а кольцо длиной 98 км. Вердикт - по силе магнитного поля нам хватит даже магнитных полей LEP?

Дальше. Для проекта "мюонный в кольце диаметром 1 км" все равно нужно что-то вроде базового разгонного резонатора - потенциал скажем 1060 МВ на длине 650 м. Для идей типа плазменного ускорения электронов - вроде не проблема. А вот с мюонами плазма будет плохой идеей. -

Новые параллельные технологии — это не риски, а удовольствия :)

А если серьезно, то это расплывчатый вопрос, и ответ на него такой же расплывчатый — закладывают, как умеют. Никаких прорывных технологий, которые бы резко обогнали нынешние за 1-2 десятилетия, не видно.Например, можно потратить за 20 лет миллиарды на новый туннель

Ну, там не 20, а лет 5. Илон Маск все оперативно пробурит :)

-

Мюонный коллайдер на хиггсовском резонансе (т.е. на 125 ГэВ) — это одно, это полезно. А на 3 ТэВ — это сомнительное предприятие. И да, технологии еще не добрались и вряд ли доберутся в ближайшее десятилетие.

-

вот это я и имел в виду в своем "расплывчатом" вопросе

т.е. в ближайшие лет 20 ждать принципиально новых технологий, отличных от хорошо себя зарекомендовавшей классики (как описано в вашей статье про разные типы ускорителей) все таки не стоит (т.е. на промышленных масштабах ускорителей топовых энергий)

даже тот же линейный ускоритель упирается в длину при существующих магнитах - потребуется 1 ТэВ - это уже километров 100, а 3 ТэВ - это уже на 2км в землю зарываться придется да и где такое построить, разве что в Сибири или Китае -

Про десятилетие... так тут, в статье, замах не на 10, а аж на 70 лет. Завершение строительства нового hh коллайдера возможно по проекту не ближе чем через 45 лет (!!!) - и это по оптимистичным планам, что рыть начнут вот-вот. ИМХО это слишком долго. У нас в Химках долго-долго строили здание АТС (телефонной станции). Когда построили, оказалось что здание АТС не нужно, т.к. всё новое оборудование влезает в 1 шкаф... И это даже не 55 лет.

По мюонным коллайдерам если не трудно, проясните плз:

1) Почему вы считаете (считаете?) что мюонный коллайдер не масштабируется на более приличные, чем 125ГэВ, энергии?

2) Вроде бы можно было бы "вдоль и поперёк" просканировать не только сам пик рождения Хиггсов, но и соседние области, где возможны альтернативные Хиггсы, не?-

>Вроде бы можно было бы "вдоль и поперёк" просканировать не только сам пик рождения Хиггсов, но и соседние области, где возможны альтернативные Хиггсы, не?

ИМХО, никаких "соседних Хиггсов" не видно. Данные на зиму 14-15 описаны такими фразами:

"Тяжелый бозон не найден; получено ограничение на сечение его рождения в области масс до 1 ТэВ".

"Заряженный бозон не найден; получено ограничение на сечение его рождения в области масс до 1 ТэВ".

Данные на 12 год можете глянуть в статьях:

https://arxiv.org/abs/1205.0701

https://arxiv.org/abs/1205.5736

https://arxiv.org/abs/1207.1130

https://arxiv.org/abs/1207.2666

Конечно полный анализ сеанса Run 2 расширит область знаний по этому вопросу.

Но всегда можно предположить, что какой-то бозон Хиггса ПЛОХО рождается из партонов. Хотя скажем пускай заряженный рождается по реакции:

'W+' + g -> 'H+'.

Если найдут в данных Run 2 любой хороший намек на "Ещё 1 частицу со спином 0" - могут заложить в планы мюонный коллайдер на такую энергию. Очень хороший намек - это глобальная стат. значимость "3 sigma".

Но, как говорил Игорь, в основном мюонный коллайдер хорош тем, что электронный на режим рождения резонансного очень плох.

Будет очень интересно, если существует "не очень тяжелый" нейтральный бозон Хиггса, который может быть открыт на электрон-позитронном коллайдере с энергией 210-250 ГэВ на пару частиц. То есть тут речь идет о том, что константа связи с парой частиц может выйти не пропорциональна массе (именно по этому возможен мюонный вариант "Хиггсовской фабрики" на 125 ГэВ, но не электрон-позитроный).

P.S. А это уже спрошу у Игоря. Последняя упомянутая мною статья, про "doubly-charged Higgs". Ага, нашел. Предлагают рождение парами:

Ф++/Ф- или Ф++/Ф--. Правда это через виртуальный тяжелый бозон (гамма-квант или слабого поля).

Ещё там же написано, что такую экзотику пробовали искать на H1 detector at HERA (электрон-протонный коллайдер).

И раз уж взялся читать, в конце пункта 5.2 реакции написаны:

Φ++Φ− → 'e'+'e'+'τ−'+'νµ'

Куда-то пошел погулять "закон" сохранения лептонного заряда. Видел уже такой на PDG (распад Z-бозона на протон и лептон).-

Проясните пожалуйста, вижу что я чего-то не понимаю, но сформулировать не могу. Мюонный коллайдер хорош не только резонансным рождением Хиггсов (свет клином на них не сошелся), но и тем что он просто компактный. Вопрос в том почему мюонный коллайдер видят только фабрикой для изучения известных частиц.

1) Что мешает (кроме неготовности технологии) его сделать не столь компактным, а тоже большим (с БАК размером)?? И прямым образом просканировать всё до нескольких ТэВ, т.е. сразу раз в 30 улучшить результаты LEP.

2) Если таки освоят мюоны, что мешает стукать о протоны? Уж HERA будет заткнута с чудовищным превосходством.-

Вместо 125 ГэВ на пару мюонов делаем 1250 ГэВ, ОК. Делаем кольцо в N раз большего радиуса, чтобы при том самом запланированном поле H выдерживал на орбите в 10 раз больший Лорен-фактор. Получаем скромный рост синхротронного излучения в 100 раз по мощности. Но у нас ведь изначально на мюонном коллайдере оно было слабым?

А если говорить про "ускоритель типа HERA", то там в паре "лептон+протон" явно хватит энергии ... 74 ТэВ. Ага, что-то я много захотел. Давайте возьмем 544 ГэВ и статистики в скромный 1 fb^-1.-

-

Уточню, что выходит на 1 мюон в 2 раза меньше. Жить он будет 1.30 мс, а скорость значит будет около 299792030 м/с. Пролетит (именно в случае внезапного рождения с энергией 62.5 ГэВ) почти 390 км.

Вердикт - вполне нормально строить мюонный коллайдер в кольце БАКа, но будет нужен предварительный ускоритель, который за время много меньше 1.30 мс разгоняет мюон хотя бы до полной энергии 6.25 ГэВ (то есть на условную пару будет 12.5 ГэВ). Скажем предположим, что легко создадим такой ускоритель на длине пути 390 метров.-

Вы чутка неверно утверждаете, сколько мюон пролетит. Тут не ясно, толи пролетит, толи нет. Мюоны они жеж не стареют. Просто будет 50% потерь, но те что пролетели - будут как новые. Если исходный мюонный поток сделать "густым", то можно будет закрыть глаза на часть потерь при разгоне.

Также есть линейные, циклические и "полуциклические" ускорители. В последнем типе магнитное поле не меняется, т.е. частицы с разной энергией летят чуть по разным траекториям, часто имея общие участки. Интуиция мне подсказывает что именно полуциклический тип был бы идеален для мюонов, т.к. сочетает быстрый разгон и компактные размеры.-

В любом случае получается, что пригодный пучок пройдет через детектор считанные разы, ну, может, пару дюжин раз.

Я неспроста спросил VICTOR про время жизни при 125 ГэВ, а не 62,5. Во сколько раз будет больше его время жизни? А сталкивать можно не 2 пучка, а 1 с неподвижной мишенью. Нужно только непрерывно пополнять запас мюонов в магнитной ловушке.

А можно еще интересней - 2 пучка с разницей энергий 125 ГэВ вдогонку друг другу. В пределах допустимого уровня излучения.-

> А сталкивать можно не 2 пучка, а 1 с неподвижной мишенью.

Нет, не можно., т.к. смысл современных коллайдеров не в этом. Для примера посмотрите про схемы источников антипротонов в "Теватроне" и SppS. Условно говоря - берем протоны энергией 25 ГэВ (это в смысле такие, которые были бы в паре 50?), сталкиваем с металлом (скажем медь - энергия покоя около 58.6 ГэВ или около 60.5 ГэВ, серебро или золото).

>2 пучка с разницей энергий 125 ГэВ

Будете строить кольцо в N раз больше, чтобы получить столкновение на "догоняющих" пучках (условно энергией 100 ГэВ и 225 ГэВ)?

>время жизни при 125 ГэВ, а не 62,5

В 2 раза больше.-

Спасибо. Я почему-то был уверен, что с ростом энергии время жизни мюонов будет расти быстрее, чем линейно. Значит, исходя из Ваших расчетов, если на БАКе порция мюонов успеет пройти через детектор десяток раз, то это справедливо и для других длин кольца. Значит, задействовать большие кольца под мюонные эксперименты нецелесообразно.

> Смысл современных коллайдеров не в этом

Тут произошла терминологическая нестыковка. Да, конечно, "коллайдер", по определению, - машина, в которой сталкиваются два встречных пучка, т.к. в этом случае обеспечивается максимальная энергия столкновений. Но и на коллайдере LHCb проводил опыты со столкновением пучка с неподвижной мишенью - в трубу впускался газ и пучок проходил через мишень неоднократно. Если проводить мюонные эксперименты все же на циклических ускорителях, может такой путь будет более выгодным? И труба нужна только одна...-

Вы явно делаете одну и ту же ошибку в каждом сообщении - считаете суммы и разности энергий, что в общем-то бессмысленно в большинстве случаев. Даже на уровне Ньютона это не так. Повреждения при столкновении движущейся на 100км-ч машины и неподвижной будут такими же, как двух встречных по 50км-ч, но одна машина на скорости в 100км-ч имеет в 4 раза больше энергии, чем каждая из тех что 50км-ч. Т.е. лобовой краш-тест тут мог бы экономить энергию, т.к. только в этом случае обе машины полностью остановятся и их энергия пойдёт на разрушение. Релятивистские эффекты лишь усиливают это явление. Для получения антиводорода на неподвижной мишени надо не 4-кратную энергию, а уже минимум 6-кратную. Потому эксперименты с неподвижной мишенью не очень осмысленны при очень высоких энергиях (когда энергия в разы превосходит энергию покоя частиц мишени). "LHCb проводил опыты..с неподвижной мишенью" - так то ж было считай халявой. Ну прыснули чутка газа в трубу, ну что-то померили. Это беззатратный эксперимент, ради него ничего не строилось, то же самое и даже лучшее можно было бы получить на гораздо более примитивных встречных пучках, если установку делать спецом для этого.

-

Ясно. Пучки 62,5 + 62,5 - это не то же самое, что пучок 125 и неподвижная мишень, и не то же самое, что пучки 225 и -100 ГэВ (опять в погоне за краткостью некорректно выразился. +100 ГэВ, но в противоположную сторону). Но, наверное, можно подобрать энергии в двух последних случаях таким образом, чтобы результат соответствовал первому?

Впрочем, это уже не имеет значения. Мне уже объяснили, что повысить эффективность установки путем создания условий для увеличения времени жизни мюона не получится.

Всем спасибо!

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

а если серьёзно незачто там проходчику платить, у них в среднем скорость 500м/день, ну пусть проходят за год, но это никак не миллиард евро

жуки, везде деньги хотят спилить

-

скорость проходческого бура - 1250 погонных метров в месяц, дальше считайте сами

вдобавок надо посмотреть что там в Швейцарии "растет" - может через гранит придется проходить

возможно в стоимость прохода туннеля включается несколько буров

ну и конечно не стоит забывать, что "выкопать" туннель - это значит не только вырыть, но и обустроить, забетонировать, сделать отвод вод, вентиляцию и прочее - т.е. даже пустой туннель - это дофига оборудования и прочей гадости

Пример - фиксируем мы рождение пары фотонов с инв. массой 2000-2300 ГэВ.

Как я понял, по аналогии с бозоном Хиггса такая "почти частица" может рождаться как минимум 3 способами:

- слияние глюонов;

- рассеяние кварков через пару векторных бозонов;

- прямое слияние кварков противоположного заряда.

А теперь вопрос (я говорю именно про огромные энергии, скажем инв. массу пары столкнувшихся частиц от 20 масс покоя W-бозона). Первый процесс точно описывается сильным взаимодействием и вроде как не должен зависеть от "бегущей константы 1/137" (даже при энергии 100 миллионов ГэВ там кажется слабое изменение). Второй вроде как непосредственно связан с этой идеей, а третий - я не уверен.

А вопрос такой - все наблюдения скажем кол-ва рождений пары фотонов на высоких энергиях надежно подтверждают теорию ЭС объединения?

-

ЭС объединение я так понимаю уже давным-давно является частью Стандартной модели. И если уж от Стандартной модели отличий нет, то и в случае ЭС тем более.

-

Я понимаю, что считается. Но вот насколько хорошо работают "простые" формулы с зависимостью константы от энергии эл-ой частицы и массы покоя бозона?

Можно ли как-то измерить константу в слабых токах я пока не придумал.

P.S. "Давным-давно" - это как теория в 60 году. А потом на скромных энергиях SPS в 83 году открыли прямое столкновение W-бозонов. Z-бозон чуть позже подтвердили.

-

А вопрос такой - все наблюдения скажем кол-ва рождений пары фотонов на высоких энергиях надежно подтверждают теорию ЭС объединения?Скажем так, отличий нет.

Вы не совсем правильно понимаете, откуда берутся пары фотонов с большой инвариантной массой. В большинстве случаев они не рождаются вместе. Они излучаются из независимых частей процесса. Т.е. в жестком процессе рождается мешанина кварков и антикварков и случайно получается так, что с одного кварка излучился очень высокоэнергетичный фотон и из другого, независимого кварка в другом месте этой мешанины — другой. Это и есть основной фон от СМ. Во всех новостях, где идет речь про поиски тяжелых резонансов в двухфотонном канале, плавная фоновая кривая — это вот этот процесс.

Мы не можем сказать, что в нем все точно подтверждается, потому что мы не умеем точно предсказывать форму и величину этой кривой. Она зависит от рождения всей этой мешанины кварков. Но мы понимаем _общую зависимость_ — она должна быть плавной и быстро спадать с ростом инвариантной массы двух фотонов. Поэтому в данных эта фоновая кривая аппроксимируется какой-то простой функцией и ее коэффициенты подбираются прямо из наилучшего согласия с данными. Конечно ее можно вычислять тоже в рамках каких-то моделей партонной структуры протонов и динамики многокваркового рождения. Но эти расчеты будут заведомо обладать заметными погрешностями.

-

Спасибо, я понял.

А если придумать совсем случайное событие, то может среди десятков или сотен мезонов родится пара частиц eta-c (масса каждой до 3 ГэВ), которые под каким-то углом разлетятся и через какое-то время (7 зс?) хотя бы 1 из тысячи мезонов распадется на пару фотонов.

Осталось добиться, чтобы энергия этих 4 фотонов как-то коррелировала друг с другом.

Но чтобы излучить фотоны на суммарную энергию 1 ТэВ в мешанине кварков все равно нужно взаимодействие в 2 системах кварков, где у каждой есть хотя бы по 500 ГэВ энергии. Спадать кривая конечно будет быстро, инвариантная массы пары столкнувшихся партонов все же редко достигает 20% от энергии пары нуклонов.-

А если придумать совсем случайное событие...

Да, конечно. Напомню, что в квантовой механике может, в принципе, произойти любое событие, не запрещенное законами сохранения. Вопрос только в вероятности. Для совсем редких событий вероятность настолько мала, что даже за столетие работы коллайдера не случится в среднем ни одного. Для других — вероятность заметная и составляет фон от СМ. Все события, приведшие к такому же конечному состоянию, но через какой-то новый промежуточный процесс, надо искать на этом фоне.-

>Все события, приведшие к такому же конечному состоянию, но через какой-то новый промежуточный процесс, надо искать на этом фоне.

Только вот скажем в процессе распада t-кварка как "пока не обнаруженный" предлагают распад типа "анти-лептон + антикварк + антикварк". Куда-то не туда идут законы сохранения.

И распад

Z -> p + (e,mu)

тоже никто не наблюдал, это я понял. Зато другие барионы (Lambda-C и может даже B) из бозона рождаются.

А если нужно "любое событие", предложу такой вариант. Где-то есть поле Хиггса, этот факт вроде как доказан на LHC. Значит в нем есть виртуальные бозоны и скажем может такой бозон столкнуться с кварком высокой энергии (скажем в летящем по космосе протоне энергией 1000 ТэВ). Осталось придумать, зависит ли вообще факт наличия "квантов поля Хиггса" от инертной массы частиц в радиусе 1000 км.

-

-

Или сразу готовить FCCee на энергию sqrt(s) > 1150 ГэВ нужно будет?

Но понятно, что любой проект на конкретную энергию выше 360 ГэВ будут готовить хотя бы после анализа событий высокой энергии на HL-LHC.

P.S. Все же запланировали HE-LHC на 27 ГэВ (удвоение текущей), а не только 20 ТэВ? Потянут магниты такое поле?

-

А откуда вы 20 ТэВ взяли? Речь всегда шла о 27 ТэВ. Магниты на 16 тесла против нынешних 8,3 тесла развиваются уже несколько лет и будут развиваться дальше с прицелом и на FCC-hh, и на HE-LHC.

Или сразу готовить FCCee на энергию sqrt(s) > 1150 ГэВ нужно будет?

Это нереально, синхротронное излучение безумно вырастет, никакого охлаждения не хватит, да и денег тоже.-

>Это нереально, синхротронное излучение

Да, я забыл, что под такие энергии есть проект ILC. Пока у них в планах только на 500 ГэВ, но вдруг (при хотя бы каком-то намеке в данных HL-LHC) подымут до 1.0-1.2 ТэВ. Там план по 200 fb^-1 в год, я правда не знаю, как вообще сравнивать статистику разных столкновений - адроны, лептоны или там анализ заряженных токов на ускорителе электрон-протонном (энергия там конечно не 13 ТэВ, но хотя бы больше 3 масс W-бозона). Правда ещё нашел, что как-то изучали связь Z-бозона с u- и d- кварком коллаборации H1 и ZEUS (СКМ-матрицу скажем).

Либо же планировать синхротрон на мюонах.-

Да, я забыл, что под такие энергии есть проект ILC. Пока у них в планах только на 500 ГэВ, но вдруг (при хотя бы каком-то намеке в данных HL-LHC) подымут до 1.0-1.2 ТэВ.

Это тоже нереально, на этот раз из-за денег. Год назад переделали проект, уменьшили энергию до 250 ГэВ и стоимость на 40%, но даже и в этом случае еще все вилами на воде писано.-

Я понимаю, что минимальный проект - это несколько ГэВ (несколько раз по ширине каждой из частиц) выше пары "Z + H". Правда не понятно, как тогда планируют развить FCC-ee до энергии хотя бы 350 ГэВ (для изучения t-кварка). Правда ещё есть CLIC, про его проект новость Вы не выкладывали (может я с ним путаю что-то?)

Ещё, по поводу идеи развить ILC до 500 ГэВ. Упомянутые проекты линейных коллайдеров в любом случае требуют для перехода от энергии 250 ГэВ к чему-то большему увеличивать длину.

Вот нашел схему, может по ней пойму лучше:

https://life-master.info/wp-content/uploads/2018/08/ILC.jpg

Я почему-то думал, что кольца на концах - это именно предварительные ускорители. А теперь понимаю, что это только поворотная часть, чтобы развернуть пучки и начать ускорять к центру. А вопрос был в том, что для проекта повышения энергии нужно построить "ещё одно маленькое кольцо". В новой схеме хотя бы понятно, что это не будет целый ускорительный комплекс (как если бы электронный аналог SPS построили под городом Клермон-Феран и использовали бы тоннель SPS под предварительный ускоритель позитронов, а между городами прорыли тоннель линейного коллайдера). -

В этом плане выскажу своё скептическое ФИ, с какого такого бодуна найдётся финансирование на рытьё 100-км кольца под нужды установки, которая ближайшие 50 лет будет не более чем ее коллайдером, если даже на коротенький линейный денег нет. Или кольцо чем-то лучше? По мне так признание что кольцо сначала будет ee - это крест на всём проекте, т.к. это отказ от амбиций hh при довольно высокой цене уже на первом этапе (всё на правах как очень ИМХО от неспециалиста).

-

-

-

В кольце SPS крутятся протоны (фактически как и крутились в SPPS), потом быстрыми магнитами направляются банчи в 2 направления главного кольца.

А как дело с ядрами свинца (именно в протон-ядерном эксперименте)? Они начинают в том же Linac свой путь, просто можно их запустить перед/после инжекции протонв в главное кольцо? Или как-то идет разделение за счет соотношения "заряд/масса"?

P.S. Уже нашел картинку:

https://en.wikipedia.org/wiki/ALICE_experiment#/media/File:L

Начинается с отдельного ионного Linac.

Тогда вопрос по перспективам HL-LHC. Нет ли оценок того, что не выйдет усилить светимость пучка ядер? Или любая проблема может быть решена временем накопления пучков в SPS и числом впрысков банча в основное кольцо? Хотя все равно может выйти проблема, условно говоря:

- светимость протон-протонных столкновений выйдет повысить по числу fb^-1 в год в 1000 раз;

- протон-ядерных - в 100 раз;

- ядро-ядерных - в 10 раз.

Конкретно в одном банче ядер свинца меньше, чем 1/82 от числа протонов в типичном банче протонов?

Новости науки: физика

Рис. 1. Схематичный общий вид 98-километрового туннеля FCC (слева) и его предлагаемое место размещения (справа). Рисунок из FCC CDR, том 2