LHCb представила новые измерения распадов прелестных мезонов на мюонную пару

Большой адронный коллайдер ищет явления за пределами Стандартной модели не только с позиции силы, пытаясь напрямую родить новые тяжелые частицы, но и через очень точные измерения редких процессов. Один из главных результатов такого рода — это долгожданная регистрация сверхредких распадов B и Bs-мезонов на пару μ+μ−, которая стала одним из самых существенных результатов LHC в сеансе Run 1. И теперь на первый план выходит не сама по себе регистрация этого распада, а точное измерение его вероятности.

Напомним вкратце ситуацию. Распады B/Bs → μμ исключительно редки в рамках Стандартной модели. Теория предсказывает их вероятность на уровне 3,7 миллиардных для Bs и 0,1 миллиардной — для B. Так получается из-за комбинации сразу трех факторов, резко подавляющих этот процесс. В теориях Новой физики некоторые из этих подавляющих факторов могут отсутствовать, и тогда вероятность распада резко подскакивает. Поэтому физики начали охотиться за этим распадом в 80-е годы, сразу же как только научились производить B-мезоны, в надежде обнаружить свидетельства Новой физики.

Эта более чем 30-летняя история в сжатом виде показана на рис. 2. Поначалу коллайдеры не производили B-мезоны в достаточных количествах; искомый распад они зарегистрировать не могли и устанавливали лишь ограничения сверху на его вероятность. В 2011 году коллаборация CDF, работавшая на американском коллайдере Тэватрон, огорошила всех заявлением о первых намеках на этот распад и о том, что он идет в несколько раз интенсивнее, чем ожидалось. Однако буквально месяц спустя Большой адронный коллайдер, который тогда только-только набирал обороты, опроверг это заявление (см. подробности в новости LHC не подтверждает еще один результат CDF). Это был драматический эпизод, поскольку Тэватрон тогда всё еще надеялся на излете своей научной программы сделать напоследок громкое открытие.

Рис. 2. История поисков Bs (голубой цвет) и B-мезонов (красный цвет) начиная с 80-х годов и до наших дней. Символы со стрелочкой вниз — ограничения сверху на вероятность распада, символы с погрешностями — результаты измерений. Рисунок с сайта lhcb-public.web.cern.ch

Первые настоящие указания на этот распад стали проступать в данных LHCb к концу 2012 года. О полноценном открытии распада Bs → μμ было объявлено только в конце 2014 года, когда коллаборации LHCb и CMS, объединив свои данные, обнаружили сигнал на уровне статистической значимости выше 6σ. К разочарованию многих, его вероятность в пределах погрешностей совпадала с предсказанием СМ.

Но в тех же данных 2014 года начала проглядывать другая особенность — аномально высокая вероятность такого же распада B-мезона. Отклонение от СМ выглядело не особо сильным, но тем не менее требовало пристального внимания и перепроверки; мы следили за этой ситуацией на странице Распад Bs-мезона на мюон-антимюонную пару в разделе про загадки Большого адронного коллайдера. Дополнительно запутало ситуацию сообщение ATLAS 2016 года: коллаборация не смогла достоверно найти ни одного из этих двух распадов.

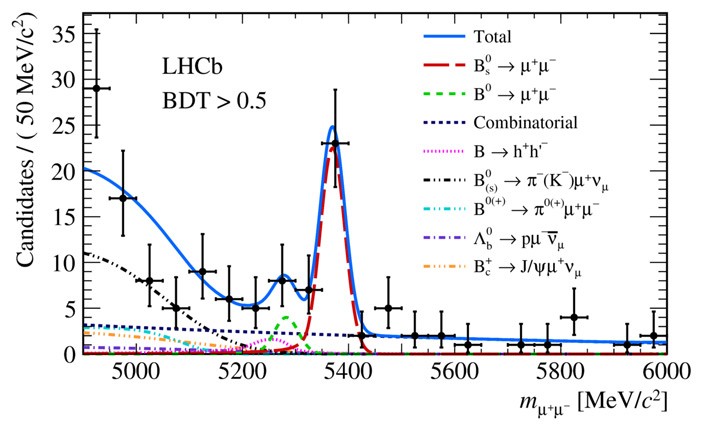

Теперь в этой неясной ситуации поставлена окончательная точка. В марте этого года коллаборация LHCb опубликовала новую статью, посвященную изучению обоих распадов (arXiv:1703.05747). Эти измерения базируются на полной статистике сеанса Run 1 (светимость 3,0 fb−1) и первоначальной статистике Run 2 на энергии 13 ТэВ (светимость 1,4 fb−1). Классификатор событий, основанный на конструировании величины BDT (boosted decision tree), адаптированной для выделения именно таких распадов, позволил отсеять из полной статистики почти все посторонние события, оставив в результате несколько десятков искомых распадов. Кстати, на странице LHCb online event display можно поиграть с одним таким событием: рассмотреть его в трехмерном виде, включить и отключить отклик различных компонентов детектора LHCb.

На рис. 3 показано их распределение по инвариантной массе мюонной пары. Четкий пик в районе 5350 МэВ — это Bs-мезон. Его статистическая значимость в этом канале теперь составляет 7,8σ — существенно больше, чем в объединенном результате LHCb и CMS двухлетней давности. Зарегистрированное количество событий позволило коллаборации LHCb измерить вероятность распада Bs → μμ: (3,0 ± 0,6)·10−9; здесь указана только статистическая погрешность, которая пока доминирует над систематической. Это значение вполне вписывается в ожидания СМ. Слабый намек на превышение над фоном при чуть меньших массах — это B-мезон; оценка его вклада показана зеленым пунктиром. Формально его вероятность оценивается как \(1{,}5^{+1{,}2}_{-1{,}0} \cdot 10^{-10}\) — и это число тоже уже не противоречит Стандартной модели. Однако при таком ненадежном отклонении от нуля коллаборация пока не имеет права заявлять о его регистрации. Поэтому в выводах статьи приводится лишь ограничение сверху: вероятность двухмюонного распада для B-мезона не превышает 3,4·10−10 на уровне достоверности 95%.

Рис. 3. Распределение событий, прошедших отбор, по инвариантной массе мюонной пары. Черные точки с погрешностями — данные LHCb, красный и зеленый пунктиры — вклады искомых распадов Bs и B-мезонов, прочие пунктирные линии — вклады источников фона. Синяя сплошная кривая — сумма всех вкладов. Изображение из обсуждаемой статьи

После этих данных становится понятным, что даже если двухмюонный распад Bs-мезона и отличается от ожиданий СМ, то не кардинально, от силы на 20%. В принципе, это не такое и маленькое число, оно оставляет надежду увидеть заметное отличие в будущем. Что касается B-мезона, то ситуация тут полностью нормализовалась, и соответствующую загадку коллайдера можно считать закрытой.

Новости науки: физика

Рис. 1. Рождение Bs-мезона, его путь длиной 17 миллиметров во внутренней части детектора LHCb и его распад на мюонную пару. Рисунок с сайта lhcb-public.web.cern.ch