Зачем зебрам полоски?

Все живые создания прекрасны и удивительны, если к ним присмотреться повнимательнее, но некоторые удивляют с самого первого взгляда. К числу последних относятся зебры, необычная окраска которых вызывает бурные зоологические дебаты вот уже более столетия. За это время было придумано почти два десятка гипотез, объясняющих полосатость зебр, но ни одна не считается общепризнанной и лишенной недостатков. Наиболее популярные из существующих объяснений: гипотеза терморегуляции, гипотеза защиты от хищников, которая за прошедшее столетие претерпела несколько любопытных метаморфоз, гипотеза избегания паразитов и самая свежая из всех — гипотеза межвидовой коммуникации. Широта научной эрудиции, потребовавшейся для того, чтобы сформулировать эти гипотезы, впечатлит любого объективного наблюдателя. Тут и попытки привлечь различные биотические взаимодействия, и смелые (иногда даже чересчур) экскурсы в самые разные разделы физики: от термодинамики до оптики. При этом наука о зебрах, которую я называю «зебрологией», живет достаточно бурно для такого небольшого и отвлеченного научного направления. Здесь и периодическая смена парадигм, и конкуренция, и взаимная критика. Не избегла зебрология и проблем, с которыми в наше время сталкивается вся фундаментальная наука. В этой статье я, опираясь на свежий литературный обзор, посвященный окраске зебр, расскажу о том, с чем зебрология вступает во вторую четверть XXI века, и немного порассуждаю о сложностях и подводных камнях современной науки.

Если вы не знали, «зебрология» — наука о зебрах — наука серьезная и устоявшаяся, со своими традициями и бурными дебатами. Не хуже, чем у других. Физики, например, мечтают создать теорию всего, доказать наличие во Вселенной темной материи и изучить свойства нейтрино, а вот для зебрологов существует только один фундаментальный вопрос: «Зачем зебре полоски?» Первые работы, посвященные этому вопросу, появились более столетия назад. С того времени на него придумано множество ответов — от самых, казалось бы, очевидных до весьма неожиданных и изощренных, причем очевидность ответов зачастую обратно пропорциональна их соответствию эмпирическим данным. Широта научной эрудиции, потребовавшейся для того чтобы сформулировать эти ответы, впечатлит любого объективного наблюдателя. Тут и попытки привлечь различные биотические взаимодействия, и смелые (иногда даже чересчур) экскурсы в самые разные разделы физики. При этом зебрология развивается достаточно бурно для такого отвлеченного научного направления. Только за последние 20 лет появилось сразу несколько новых теорий, объясняющих полосатость африканских лошадок. Давайте попробуем в них разобраться. Но сначала нужно поговорить о самих зебрах.

Полосатые ослы

Внешний вид зебры, безусловно, запоминается и впечатляет. Не зря эти животные служат излюбленным предметом вдохновения и производителям игрушек, и художникам-иллюстраторам, и просто детям, изрисовывающим альбомы полосатыми четвероногими. Тем удивительнее, что эволюционные силы, стоящие за яркой и необычной окраской зебр, до конца неясны, а вокруг вопроса об адаптивности этой окраски сломано немало копий. Однако прежде чем перейти к обсуждению этих сил, давайте вспомним, кто такие эти зебры.

Зебра — собирательное название для трех существующих ныне видов: саванной, горной и зебры Греви. Строго говоря, зебр правильнее называть ослами, а не лошадьми, поскольку с последними их филогенетические дороги разошлись несколько раньше. Зебры отделились от лошадей 2,1–3,4 миллиона, а от ослов примерно 2 миллиона лет тому назад — мгновение по эволюционным меркам. Для сравнения, люди отделились от весьма похожих на нас шимпанзе заметно раньше — больше 5 миллионов лет тому назад. Неудивительно поэтому, что зебры прекрасно скрещиваются и с лошадьми и с ослами, но получившиеся гибриды обычно стерильны. У ослов и лошадей при этом ничего похожего на полосатую окраску не наблюдается. Детеныши самих зебр тоже не сразу приобретают свой яркий черно-белый облик. Поначалу они щеголяют коричневыми полосками, которые спустя несколько месяцев темнеют, отчего жеребята приобретают характерную для взрослых зебр расцветку. В этом же возрасте они окончательно отказываются от грудного молока. Я не случайно упомянул этот факт — он нам пригодится в дальнейшем. Только не думайте, что детеныши зебр белеют от молока. Живут зебры обычно небольшими группами, состоящими из одного взрослого жеребца, его гарема и потомства. Иногда (особенно при сильной угрозе хищничества) они присоединяются к более крупным стадам других обитателей саванны, но в целом большие скопления не для них.

Внутри видов зебр выделено несколько подвидов. Как виды, так и подвиды отличаются между собой по структуре, яркости и ширине полос на теле. Например, у саванных зебр, обитающих ближе к северной части ареала, полоски обычно шире, чем у их южных сородичей. Наконец, помимо макрогеографических различий в полосатости, существуют еще и «микрогеографические» — в пределах самой зебры (рис. 2). Так, полоски обычно лучше заметны на спине и боках животного. Ближе же к «югу», то есть на животе и внутренней части ног, полосы нередко «выцветают», причем если на спинах и боках зебр черные и светлые полоски имеют примерно одинаковую ширину, то на животе преобладает белый цвет. Все это может иметь адаптивное значение, а может и не иметь.

Рис. 2. У двух сражающихся жеребцов (слева) отлично заметно выцветание полосок на животе и внутренней поверхности ног — факт, не дающий покоя многим зебрологам. Справа: обычно зебры предпочитают пастись небольшими семейными группами, но иногда (особенно когда хищников поблизости много) объединяются в более крупные скопления с представителями других видов, например антилопами-гну. Фото с сайта en.wikipedia.org

Исследователи из Шотландии задались целью оценить, насколько хорошо существующие теории полосатости объясняют то, что мы знаем об окраске зебр. В своем обзоре они составили список из 19 вопросов, на которые должны отвечать выдвинутые гипотезы. Многие из этих вопросов я уже сформулировал в неявном виде. Сами вопросы, на мой взгляд, весьма неравноценны по важности. Например, вопрос «Существуют ли эмпирические данные в поддержку той или иной теории?» кажется мне несравнимо важнее вопроса о том, объясняет ли гипотеза полосатую окраску гривы или хвоста.

Но давайте перейдем к самим гипотезам, которых насчитывают до 18 (G. Horvath et al., 2018. Experimental evidence that stripes do not cool zebras). Все их мы, конечно, рассматривать не будем. Тем более, что многие из них плавно переходят одна в другую. О степени их разнообразия можно судить хотя бы по тому, что исследователи никак не могут договориться о том, служит ли полосатость формой камуфляжа или же, напротив, должна привлекать чье-то внимание. В чем эти исследователи сходятся, так это в том, что полоски нужны зебрам для взаимодействия с другими животными или их избегания. Однако есть одна гипотеза, которая не связывает полоски зебр с биотическими взаимодействиями. С нее и начнем.

Вихри полезные веют над нами

Гипотеза предполагает, что зебры используют свою полосатую шкуру для терморегуляции, то есть, попросту говоря, для охлаждения. Они и впрямь могут страдать от перегрева. В саванне жарко, а особенности пищеварительной системы зебр заставляют их проводить больше времени в поисках корма, чем их соседей по саванне — жвачных копытных. Короткая шерстка зебр намекает на то, что кое-какие очевидные меры против жары они приняли. При этом разница в температуре светлых и темных участков на шкуре зебры может достигать 15°C. Предполагается, что разница температур создает вихревые потоки над зеброй, способствуя дополнительному охлаждению. Гипотеза неплохо объясняет как увеличение контрастности полосок (в более жарких регионах они ярче), так и отсутствие полосок на внутренней стороне ног (она редко оказывается под воздействием солнечных лучей).

Но если приверженцы этой гипотезы правы, то полосатость объекта — замечательный способ добиться его охлаждения. Полезнейшее свойство в условиях глобального потепления. Может быть, стоит начать здания в цвета зебры перекрашивать? Однако ничего подобного не замечено ни в мире животных, ни в эксперименте с рукотворными объектами. Справедливости ради отмечу, что эти эксперименты не лишены недостатков (рис. 3). Кроме того, кажется, что даже небольшой ветерок, который всегда присутствует на открытых просторах саванны, должен играть несравнимо большую роль в создании воздушных потоков над зеброй, чем разница температур на светлых и темных участках ее шкуры.

Рис. 3. Слева: круп зебры, овеваемый предполагаемыми вихревыми потоками. Специалистов в иных отраслях знания такая картинка могла бы фрустрировать, но зебрологи не таковы. Справа: экспериментальная установка для проверки влияния полосатости на температуру объекта. Не уверен, что ставить знак равенства между зебрами и обтянутыми разноцветными чехлами бочками корректно. Однако и более изощренные методы не смогли обнаружить над зебрами искомых конвекционных потоков. Изображения из статьи G. Horvath et al., 2018. Experimental evidence that stripes do not cool zebras

Знаете, у Я. Гашека в его известном романе о Первой мировой войне есть сцена, где арестованные Швейк и Марек разыгрывают туповатого капрала, поставленного их охранять, утверждая, что русские изобрели специальное оружие против унтер-офицеров: какие-то особенные токи, которые взаимодействуют со звездочками на их мундире, вызывая взрыв. «Хотя капрал и до военной службы был настоящий осел, — пишет далее Гашек, — но и он наконец понял, что над ним смеются». Так вот, когда мне пытаются доказать, что полоски нужны зебрам для создания каких-то специальных охлаждающих конвекционных потоков, то я чувствую себя в шкуре этого капрала. Нужно ли говорить, что никаких эмпирических данных, подтверждающих эту идею, равно, как и внятной теоретической модели, объясняющей формирование таких потоков, не существует. На данном этапе я отношусь к гипотезе терморегуляции с изрядным скепсисом. Перейдем к биотическим объяснениям полосатости.

Зебры — корабли саванны

Исторически первым объяснением необычной окраски зебр была защита от хищников. Предполагалось, что, почуяв угрозу, зебры замирают и прячутся в высокой траве. Полосы на теле имитируют отдельные травинки, что делает животное неприметным. Проблема в том, что эта теория совершенно не соответствует поведению зебр. При встрече с хищниками они не затаиваются и не прячутся в густой траве. Эти полосатые ослы больше рассчитывают на быстроту своих ног и тяжесть копыт, которыми могут отбиться от хищников. В забеге на длинные дистанции с ними не может потягаться даже их основной естественный враг — лев, а на близком расстоянии окраска зебры скорее делает ее заметной для хищника, чем камуфлирует.

Однако теорию защиты от хищников можно попытаться спасти, предположив, что полосатость — не способ укрыться от хищника, а возможность запутать его, сбить с толку, а то и наоборот — сообщить ему нечто такое, что отобьет у него охоту нападать. Действительно, многие виды животных яркой окраской предупреждают хищников о своей несъедобности. Однако зебры более, чем съедобны. Да, при прочих равных в рационе львов есть и более лакомые блюда — те же гну, но и зебры им вполне по вкусу (M. Hayward, G. Kerley, 2005. Prey preferences of the lion (Panthera leo)). Что же касается способности полосатой окраски сбивать хищника с толку (дословно — «ослеплять»; от английского «dazzle»), то эта гипотеза звучит куда убедительнее. Когда смотришь на корабли времен Первой мировой войны (рис. 4), раскрашенные с целью камуфляжа в безвкусную темную и светлую полосочку, то почти начинаешь в нее верить (см. Ослепляющий камуфляж). На расстоянии такая окраска сливается в серую, несильно увеличивая заметность объекта. Зато вблизи она затрудняет объективную оценку расстояния до него, а также его скорости и курса. Увидеть такое судно вблизи было легче, чем окрашенное однотонно, но вот попасть в него — труднее.

Рис. 4. Судьбы зебр тоже чем-то похожи на судьбы боевых кораблей: либо ты, либо тебя. У судна поддержки времен Первой мировой войны (справа) и впрямь не разберешь, где нос, а где корма, что может ввести противника в замешательство. Возможно, ослепляющий камуфляж и впрямь неплохо работает, однако зебре на рисунке слева он не помог. На врезке: жезл цирюльника (barber's pole). Вращение такого жезла вокруг продольной оси может создать иллюзию прямолинейного движения. Возможно, полоски зебр вызывают у хищников похожие нарушения восприятия, но, положа руку на сердце, в иллюзии я не очень верю. Фото с сайта wikipedia.org

Учитывая, что зебры сражаются со своими естественными врагами в «ближнем бою», очевидна польза, которую они могут извлечь из такого камуфляжа. Более того, возможно, некоторые участки шкуры зебр могут создавать иллюзии, напоминающие иллюзию тележного колеса или иллюзию жезла цирюльника (M. How, J. Zanker, 2014. Motion camouflage induced by zebra stripes). Первая нередко встречается в кино. Многие из вас обращали внимание на то, что в фильмах колеса движущегося автомобиля часто вращаются в неестественном направлении или визуально остаются в неподвижности. Название иллюзия получила от поклонников вестернов, где на экране вращались не колеса автомобиля, а колеса телег. Вызвана она тем, что колеса движутся непрерывно, а кинокамера выхватывает кадры с определенной частотой. Того же эффекта можно достигнуть, освещая движущийся объект частыми вспышками света. Как оказалось, при естественном освещении похожий эффект тоже возможен, хотя у меня не создалось впечатление, что в обыденной жизни его доводится так уж часто наблюдать.

Иллюзия жезла цирюльника возникает при вращении вокруг продольной оси цилиндра, раскрашенного косыми разноцветными полосками. Кажется, что поверхность жезла покрыта лентой, беспрерывно скользящей вверх или вниз в зависимости от направления вращения цилиндра, хотя в реальности никакого движения в вертикальном направлении, разумеется, не происходит. Когда-то такими цилиндрами парикмахерские завлекали (да и сейчас завлекают в некоторых странах) клиентов — отсюда и название (см. barber's pole). Но вернемся к зебрам.

Есть ряд аргументов против гипотезы ослепляющей окраски. Авторы обсуждаемого обзора указывают, что такой камуфляж наиболее эффективен для объектов, движущихся плавно и однонаправленно: те же корабли, ящерицы или змеи. Движение же скачущих лошадей (да пусть даже ослов) слишком сложное и неравномерное, чтобы полосатая окраска могла всерьез дезориентировать хищника. Другой аргумент — недостаточная четкость зрения хищников, позволяющая им различать полоски только на очень близком расстоянии. Наконец, не совсем понятно, стоит ли игра свеч: имеет ли смысл привлекать к себе хищника яркой и хорошо заметной окраской, чтобы потом ей же пытаться этого хищника смутить. Да и успех львов в охоте на зебр говорит о том, что не так уж эти полоски хороши в качестве защиты, хотя на последний аргумент я мог бы возразить, что никто не знает, насколько хорошо львы охотились бы на зебр, будь те раскрашены иначе.

Впрочем, и аргумент про зрение хищников не безупречен. Во-первых, спекуляции на тему зрения львов в сравнении с нашим (а мы прекрасно различаем полоски зебр) кажутся несколько натужными. Все-таки мы не крота с орлом сравниваем. Зрение и мозг кошачьих, с одной стороны, достаточно хорошо развиты, а с другой — вряд ли настолько изучены, чтобы мы могли с уверенностью «влезть» к ним в голову и рассуждать о том, что они видят и чувствуют. Во-вторых (и это даже важнее), и на близком расстоянии мгновенное замешательство хищника спасло в ходе эволюции немало жертв. Только представьте себя на месте льва, преследующего агрессивного полосатого осла, несущегося со скоростью курьерского поезда. В боку ломит, сердце работает как насос, вы постоянно начеку, стараясь не попасться под coup de grace увесистого ослиного копыта, а тут еще в последние мгновения перед завершающим прыжком у вас в глазах начинает рябить от полосок. Очень может быть, что охота окажется не такой уж славной. Я уж не говорю о том, что вычленить из полосатого месива зебр одну-единственную, самую аппетитную — тоже задача непростая.

Мне кажется, что теория ослепляющей окраски не сказала своего последнего слова: возможно, для нее еще наступит белая полоса. При этом сами «зебрологи» оценивают ее довольно критично. Не уверен, что их критика совсем лишена лукавства. Дело в том, что авторы последних крупных обзоров, посвященных зебриным полоскам, продвигают иные гипотезы происхождения полосатости, а потому, возможно, склонны чуть-чуть «притапливать» альтернативные.

Хотя гипотеза ослепляющей окраски кажется мне симпатичной, я бы все-таки поставил на другую лошадку. Последние десятилетия развития эволюционной теории показали, что роль хищников в эволюционном процессе, вероятно, несколько преувеличена. Помимо львов, у зебр есть куда более опасные противники, которых тоже следует избегать.

Чужой важнее Хищника

В своей книге «Эгоистичный ген» Ричард Докинз писал про выдающегося ученого-эволюциониста Уильяма Гамильтона, что на все большее число каверзных эволюционных вопросов он отвечает одним словом: «паразиты». За прошедшие полвека этот ответ все чаще стали использовать и другие эволюционисты. Действительно, сейчас именно паразитов считают ответственными за формирование, например, таких явлений, как появление вторичных половых признаков у животных и полового процесса как такового, а роль паразитов в экосистемах переоценивают в сторону все большей важности (P. Hudson et al., 2006. Is a healthy ecosystem one that is rich in parasites?). В частности, современные исследователи совершенно иначе смотрят на взаимоотношения хищников и их жертв, задавшись вопросом, а так ли важен хищник? Да, хищники ловят своих жертв, но не паразиты ли диктуют им, кого ловить? Даже небольшие фенотипические изменения, вызванные паразитом, могут делать своего хозяина на порядки более доступной добычей для потенциального хищника (K. Lafferty, K. Morris, 1996. Altered Behavior of Parasitized Killifish Increases Susceptibility to Predation by Bird Final Hosts). Что уж говорить об инфекциях, которые ослабляют своего хозяина всерьез? Поэтому задача жертвы зачастую заключается не в том, чтобы избежать хищника, а в том, чтобы избежать паразита, делающего ее подходящей для хищника добычей.

Зебрологи не остались в стороне от новых научных веяний. Пожалуй, наиболее популярная на сегодняшний день теория связывает полосатость у зебр с защитой от паразитов, точнее, от кровососущих мух (biting flies) и переносимых ими заболеваний. К числу несомненных плюсов этой гипотезы относится наличие экспериментальных данных в ее пользу. Ранее «Элементы» писали об этой гипотезе подробно (см. новость Почему зебры полосатые?, 08.03.2012).

Дело в том, что многие насекомые, в частности мухи семейства Tabanidae (слепни), отчего-то очень не любят садиться на черно-белые полосатые поверхности. Точнее, они в равной степени не любят полностью белые, а также полосатые, клетчатые и пятнистые черно-белые объекты. И если нелюбовь мух к белой поверхности можно объяснить желанием избежать внимания насекомоядных птиц или ее более холодной температурой (взлет насекомых энергозатратен, поэтому они любят поверхности погорячее), то их отвращение к перемежающимся черно-белым участкам понять сложнее.

Наиболее убедительное объяснение заключается в том, что многие насекомые предпочитают садиться на поверхности, излучающие линейно поляризованный свет. Слепням это, вероятно, служит адаптацией для поиска воды, поскольку для откладывания яиц им необходима влага. Помимо воды, линейно поляризованный свет отражает темная шерсть большинства животных, кровью которых самки слепней питаются. А вот белые поверхности свет не поляризуют. Вероятно, чередование участков, отражающих различно поляризованный свет, создает у мухи впечатление неровности или подвижности, в ее фасеточных глазах «рябит», и она не может найти себе на таких поверхностях надежную посадочную площадку.

Так или иначе, но мухи и впрямь не любят садиться на полосатое (рис. 5). Учитывая, что кровососущие насекомые являются переносчиками многих заболеваний зебр, полезность полосатости — налицо. Кроме того, избегание паразитов хорошо объясняет, например, большую яркость полосок в южной части ареала зебр, где слепни более многочисленны. От себя добавлю, что эта гипотеза хорошо соотносится и с тем фактом, что молодые зебрята белеют незадолго до отлучения от материнской груди. Для потомства многих млекопитающих грудное молоко служит источником антител (пассивный иммунитет; см. P. van de Perre, 2003. Transfer of antibody via mother's milk), а вот после прекращения грудного вскармливания молодое животное вынуждено избегать инфекций уже своими силами.

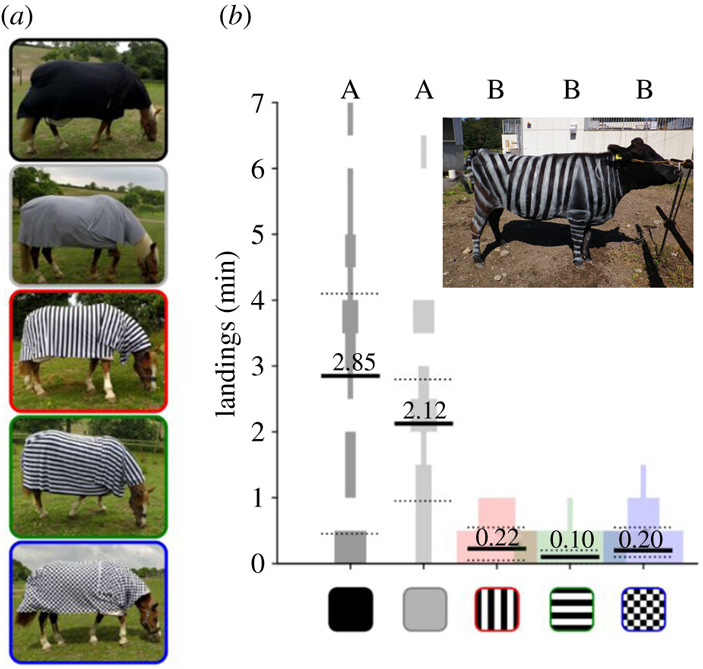

Рис. 5. Гипотеза избегания паразитов и впрямь может похвастаться свидетельствами в пользу полосатой окраски. В многочисленных экспериментах на самых разных объектах показано, что мухи-кровососы избегают полосатых и пятнистых черно-белых поверхностей (справа). Однако замечу, что большинство исследований подобного рода было проведено не на зебрах, а на их муляжах или лошадях, одетых в пестрые попоны (слева). Будь успешные эксперименты проведены на зебрах, отличающихся по своей полосатости, это выглядело бы куда убедительнее. По иронии судьбы, пока я писал эту заметку, одна из зебрологических работ получила шуточную Шнобелевскую премию. На врезке: раскрашенная под зебру корова, из этой нашумевшей статьи. Рисунки из статей M. How et al., 2020. Zebra stripes, tabanid biting flies and the aperture effect и T. Kojima et al., 2020. Cows painted with zebra-like striping can avoid biting fly attack

Однако авторы обсуждаемого обзора приводят довольно много аргументов против этой теории, на мой взгляд, несколько пристрастных, поскольку Паразитическая теория — основной конкурент их собственной, о которой ниже. Однако проигнорировать эти аргументы нельзя. Рассмотрим же их!

Во-первых, далеко не всех кровососущих мух отвращают полосатые поверхности. На это можно возразить, что многих все-таки отвращают. Во-вторых, авторы считают, что польза от избегания мух не совсем очевидна, поскольку зебры не слишком страдают от большинства известных заболеваний, переносимых табанидами. Этот аргумент мне не нравится совсем, потому что заключает в себе логическую ошибку, сильно смахивающую на «ошибку выжившего», причем сразу в двух смыслах. Устойчивость зебр к инфекциям может свидетельствовать не о том, что эти болезни им не страшны, а о том, что их полосатый камуфляж работает. Кроме того, возможно, зебры так хорошо переносят инфекции, потому что давление отбора на них было очень велико, то есть любое недомогание на протяжении многих полосатых поколений с высокой вероятностью приводило к гибели животного. Напомню, что в некоторых системах «хищник — жертва» даже небольшие изменения в поведении жертв, вызванные паразитом, радикально склоняют чашу весов в сторону хищника. Да и что такое — легкое недомогание? Со стороны зрителя National Geographic, «штаны пришедшего клешить», уменьшение скорости бега зебры на 5 км/ч — мелочь, а со стороны самой зебры и преследующего ее льва — очень серьезный гандикап. Поэтому отсутствие сильных симптомов в глазах эволюциониста не означает, что этих симптомов нет на взгляд самой матушки-эволюции.

В-третьих, в паразитической гипотезе есть некоторые нестыковки, связанные с окраской зебр. Например, непонятно, почему некоторые полосы на шкуре зебр такие широкие. Мух особенно отвращает более частое чередование черного и белого. Кроме того, неясно, зачем зебре иметь полосатую гриву. В ней нет живых тканей, и мухи ей не страшны. Затем, если зебрам так страшны кровососущие насекомые, то почему их шерсть заметно короче, чем у видов антилоп, с которыми зебры сосуществуют? Наконец (и это и впрямь довольно странно), полоски у многих подвидов зебр наименее ярки на животе и внутренней поверхности ног животного, а ведь именно эти части тела лошадей особенно уязвимы для кровососов?

Первые три нестыковки вряд ли очень существенны. Формирование окраски в процессе эмбриогенеза — не механический процесс, и ожидать, что все полосы будут тонкими и одинаковыми не стоит. В конце концов, и такой окрас неплохо отпугивает мух. Полосатую гриву можно объяснить теми же соображениями эмбрионального развития. Эволюция не ищет идеала. Если что-то работает не так уж плохо, то поиски идеала чреваты понижением приспособленности. Возможно, полосатая грива не приносит пользы, но и вред от нее небольшой: в худшем случае речь идет затратах на синтез или растворение пигмента. При этом мутация, которая сделает гриву однотонной, вполне может иметь и негативные побочные эффекты, которые не позволят ей закрепиться в популяции. Да и не стоит забывать, что зебры — род молодой, и подходящей мутации могло просто не найтись за отведенное этим лошадкам эволюционное время. Короткая же шерсть говорит, скорее, в пользу паразитической теории. В условиях африканской жары «теплая шуба» едва ли адаптивна, а потому короткошерстность зебр может быть полезным побочным эффектом полосатости. Зачем защищаться от кровососов с помощью длинного и жаркого волоса, если полосатая окраска вполне справляется с этой задачей?

С выцветанием полосок на животе и ногах зебр разобраться будет сложнее. Действительно, зачем морочиться с такой причудливой окраской, если наиболее уязвимые части тела она все равно не защищает. Авторы не слишком стараются защитить «паразитическую» гипотезу от этого аргумента, хотя я все-таки мог бы попробовать ее спасти. Во-первых, данные об уязвимости нижней части тела для мушиных укусов получены на домашних лошадях. У зебр все может быть иначе. Так, они очень активно используют хвост, чтобы отпугивать кровососов. Может быть, за нижнюю часть тела отвечает именно хвост. Во-вторых, дикие зебры часто пасутся плотными скоплениями, так что атакующим с воздуха насекомым видны в первую очередь спины и головы животных. Подлетать же к ним снизу или сбоку, рискуя попасть под удар хвоста или оказаться затертыми между мускулистыми крупами, не всякой мухе захочется — кровососы бессмертны только в фильмах про вампиров.

Наконец, третье объяснение сугубо паразитологическое. Дело в том, что животным не нужно полностью избегать паразитической угрозы. Большинство просвещенных читателей знает, что лучший способ перестать бояться многих инфекционных болезней — переболеть ими. Главное, не загнуться во время первого столкновения с инфекцией, а напротив, перенести болезнь максимально легко. У людей эта задача решается с помощью вакцинации. Зебры же могут просто попытаться уменьшить число патогенов, с которыми они сталкиваются, то есть число укусов зараженными мухами, за короткий промежуток времени. Дело в том, что тяжесть протекания многих инфекционных заболеваний положительно коррелирует с числом вирусов, бактерий, простейших и пр., попавших в процессе заражения в организм хозяина. Существует понятие «инфицирующая доза» — численность патогена, ниже которой инфекция протекает легко. При этом иммунный ответ на заболевание вполне может сформироваться. Получается подобие естественной прививки. Вполне возможно, полосатая окраска не спасает зебр от инфекции полностью (рано или поздно найдется муха, которая исхитрится их укусить), а уменьшает риск тяжелого течения болезни, поскольку таких мух будет немного. Собственно, это то, что, по утверждению самих авторов, и имеет место в природе: зебры относительно легко переносят инфекции.

В целом, мне кажется, что «паразитическая гипотеза» — неплохое объяснение полосатости зебр. Все-таки в ее поддержку говорят экспериментальные данные, хотя большинство подтверждающих экспериментов были проведены на домашних лошадях, разодетых, как зебры, а не на самих зебрах. Насколько это допустимо — большой секрет. Но, к сожалению, оно не дает ответа на второй по важности вопрос зебрологии: «Если полосатая окраска приносит так много пользы, то почему, черт возьми, только зебры «догадались» в ходе эволюции ее приобрести»?

На этот вопрос пытается ответить последняя из «сотканных из пылких и блестящих натяжек» гипотез, о которых я решил вам рассказать.

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались...

Теория эта пытается вновь представить окраску зебры в качестве приспособления по борьбе с хищниками, однако в довольно неожиданном ключе, переходя с индивидуального уровня защиты на коллективный. Давно известно, что основная функция группового образа жизни животных — защита от хищников. Объяснений этому много. Тут и «эффект многих глаз»: в группе отдельное животное может меньше времени тратить на высматривание угрозы и больше, скажем, на поиск корма. И сугубо геометрические соображения: чем крупнее группа, тем больше отношение площади, которую она занимает, к ее периметру, а значит, меньшая доля животных может стать объектом атаки. И коллективная защита. И многое-многое другое. Поэтому угроза хищничества заставляет животных собираться в стаи, стада, косяки и прочие скопления, причем чем сильнее угроза, тем эти скопления крупнее.

Зебры в этом смысле не исключение. Обычно они живут небольшими гаремно-семейными группами, но при сильном давлении хищников обнаруживаются в куда более крупных стадах копытных, причем обычно смешанного состава, где есть не только зебры, но и различные виды жвачных животных. По мнению авторов обсуждаемого обзора и «гипотезы инклюзивности» (назовем ее так), зебры являются очень приятными соседями по группе. Их рацион несколько отличается от рациона жвачных, с которыми зебры сосуществуют, поэтому увеличение группы не приводит к сильному увеличению конкуренции. Их сенсорное восприятие отличается от такового у антилоп и газелей, а потому «состадники» могут рассчитывать на их чутье при появлении хищника. Агрессия полосатых жеребцов полезна при нападении на стадо гиен, а лидерский опыт наиболее заслуженных кобыл, которые обычно ведут за собой зебриный гарем, может пригодиться и смешанному по составу стаду. В общем, одни плюсы и никаких минусов: все животные в стаде травоядные, все разные, и все только выигрывают от этих различий. Ф. Фукуяма мог бы ими гордиться.

Теория предполагает, что зебры служат «центрами кристаллизации» больших скоплений травоядных животных. Их яркая окраска сигнализирует жвачным, что во всех отношениях полезная в коллективе зебра здесь и готова вступить в группу. Технически это объясняет и то, что зебра единственна в своей полосатости (напомню, что другие виды сильнее конкурируют за пищу друг с другом, а потому не столь привлекательны как соседи), и менее яркую окраску внутренней поверхности ног (все равно ее со стороны не видно), и даже черно-белую гриву (ее-то видно издалека), но... Я все-таки позволю себе усомниться в корректности этой гипотезы.

В этой теории уж слишком много натяжек даже по меркам весьма терпимой к натяжкам зебрологической науки. Просто проведите следующий мысленный эксперимент. Представьте себе, что в водоемах Среднерусской возвышенности, помимо сереньких лещей, голавлей, плотвичек и умеренно бросающих вызов общественному вкусу линей и окуней, водится рыба, окраской напоминающая рыбу-клоуна. Вы идете к знакомому зоологу и спрашиваете его, отчего же среди серой, одноцветной и однородной рыбьей плазмы вдруг вспыхнуло такое яркое, ни на что не похожее чудо? А он вам отвечает, закуривая трубку (зоологи курят трубки): «Все очень просто. В минуты особенно сильной угрозы со стороны щуки, псевдорыба-клоун выплывает на середину водоема, сигнализируя другим рыбам, что пора собраться в стаю, тем самым защищая себя и других рыб от хищников». Вряд ли этот ответ удовлетворит вас полностью.

Да и аргумент про зебр как удобных соседей вызывает у меня некоторые сомнения. Пищеварительная система зебр менее эффективна, чем у жвачных, а потому они потребляют чуть ли не в два раза больше корма. Пускай их спектр питания не полностью пересекается с таковым у антилоп-гну и газелей, но все же в большом стаде и они оказываются лишними ртами. Мне кажется, авторы гипотезы несколько лукавят, утверждая, что добавление в стадо зебр мало влияет на конкуренцию.

С «гипотезой инклюзивности» есть еще одна проблема, которая немного субъективна и, скорее, относится не к самим зебрам, а к тому, как делается наука. Возможно, вы сочтете меня параноиком, но за тем, как авторы подают свою идею, я чувствую не только дух свободного научного поиска, но и легкий душок современной повестки. Где-то авторы в своей теории перебарщивают. Тут и мудрые опытные самки, и сильные, агрессивные самцы, и отсутствие конкуренции, и объединение разных и таких непохожих животных в одно цельное, эффективное и безопасное сообщество. Все это очень напоминает человеческий социум, каким его видят либеральные интеллектуалы (и лично я ничего не имею против такого общества, существуй оно в реальности), но совсем непохоже на живущую «по законам джунглей» африканскую саванну, населенную львами, гиенами и такими вкусными зебрами и антилопами. Если уж на то пошло, то желание зебр объединяться с гну в условиях высокого пресса хищников проще объяснить сугубо эгоистичными соображениями. Поскольку при прочих равных львы предпочитают охотиться на гну, а не на зебр, присутствие в стаде этих несуразных антилоп дает полосатым циникам дополнительную гарантию того, что не они станут мишенью для кровожадных кошачьих.

Напоследок позволю себе маленькую художественную зарисовку. Когда я встречаю конструкции, подобные «гипотезе инклюзивности», мне почему-то представляется научно-популярный фильм об африканской саванне, снятый в тридцатые годы прошлого столетия какой-нибудь немецкой экспедицией. Фильм, разумеется, черно-белый. В этом воображаемом фильме пара маститых немецких профессоров с пышными усами и в пробковых шлемах с пикой доходчиво объясняют изумленным зрителям, что вот перед ними жеребцы Зебмунд и Зебфрид, а вот кобыла Зебрильда. И вся эта троица озабочена созданием идеального представителя зебр: высокого (в холке), стройного и полосатого. А полосатость нужна этим лошадям для того, чтобы подчеркнуть свою зебрийское бесстрашие в условиях крайне агрессивной и опасной окружающей среды. Профессора добавляют, что эти зебры созданы для того, чтобы вести за собой более глупых и примитивных жвачных на поиски нового жизненного пространства. И так далее и тому подобное. И наверняка нашелся бы солидный научный журнал, который все это напечатал.

Заключение

Известно, что в своей знаменитой сатире на человечество Дж. Свифт вывел англичан в виде лилипутов, населяющих крохотный островок, но тем не менее разделяющих ошибки и заблуждения остального большого мира. Само окончание слова «лилипут» иногда производят от латинского «putus», означающего, по деликатному определению одного исследователя, детей, предающихся порокам взрослых (J. Söderlind, 2008. The word Lilliput). Если вы когда-нибудь наблюдали за губами бразильского футболиста, промахнувшегося из выгодной позиции, то наверняка обнаружили бы, что в романских языках производные от этого слова до сих пор в ходу.

Зебрология — наука маленькая, но и она заражена пороками, характерными для современного «большого» научного процесса: здесь и назойливый прозелитизм в продвижении своих гипотез, и поиск соринок в чужих глазах, и апелляция к социальной повестке, и замена экспериментальной работы отвлеченными рассуждениями. Из-за недостатка экспериментальных данных иногда создается впечатление, что исследователи делят шкуру неубитой зебры. Тем не менее нельзя отрицать, что основной вопрос зебрологии интересен, а высказанные гипотезы не лишены здравого смысла и оригинальности. Дело только за их подтверждением.

Предлагаю читателям поделиться в комментариях своими соображениями насчет того, какая гипотеза им пришлась по душе, а может быть, даже высказать свою собственную идею, объясняющую, зачем все-таки зебре полоски.

Источник: Hamish M. Ireland, Graeme D. Ruxton. Zebra stripes: the questions raised by the answers // Biological Reviews. 2025. DOI: 10.1111/brv.70063.

Михаил Гопко

-

Отличная статья, прочитала с большим удовольствием. :) Собственно, ничего не имею против "мухоотпугивающей" теории, тем паче, на вопрос, почему зебры такие умные, могу ответить, что полоски на ногах есть у окапи, а у бонго и других лесных антилоп узкие белые полоски разбросаны по всей спине. Так что далеко не только зебры полосатые! Другое дело, почему у них полосы по всему телу и такие яркие... но тут, как говорится, един и неизменен ответ эволюции: так сложилось исторически. Тем паче, судя по изобилию антилоп или газелей, отсутствие полосатой окраски не то чтобы сильно мешает им жить...

-

Рисуется следующую картину:

На расстоянии муха может увидеть зебру по движению или запаху.

Приближаясь, она сталкивается с проблемой: ее система навигации, основанная на оптическом потоке, не может корректно обработать полосатый узор.

В последний момент перед посадкой происходит полный сбой: муха не может замедлиться, правильно сориентироваться в пространстве и совершить мягкую посадку. Она либо врезается, либо отскакивает, либо пролетает мимо.

думаю, что на более сложном узоре, например QR-коде зрительный аппарат мухи сбоит еще сильнее, но зебры еще эволюционировали, но не выволюционировали до таких сложных узоров. -

Спасибо, что читаете!

Надеюсь только, что российский научпоп не закончит тем, что авторы будут читать друг друга;)... и этим всё и будет ограничиваться.

Я знаю про окапи. Однако по сравнению с зебрами их полоски не так бросаются в глаза. Возможно, они нужны для чего-то другого. Не знаю.

Что касается исторической предопределённости полосатости, то я ничего не имею против этого объяснения, кроме чисто субъективного внутреннего беспокойства. Это объяснение всегда под рукой, когда мы устаём размышлять, что, впрочем, не мешает ему быть во многих случаях верным. -

Подозреваю, что мухи бы приспособились обнаруживать полоски намного быстрее, чем зебры научились бы их рисовать. Скорость эволюции у насекомых в десятки раз выше, чем у крупных млеков. Тем более такой хороший паттерн для распознавания.

-

Вирусы не научились избегать иммунной системы человека, а мышки кошек, хотя в обоих случаях скорость эволюции первых гораздо выше, чем вторых. Мухам может оказаться невыгодно что-то менять в своём зрении, потому что плюсы от кусания зебр (вместо зебр можно, кстати, кусать кого-нибудь лишённого полосок, так что свет на них клином не сошёлся) не перевешивают минусы от затрат на перестройку важного органа чувств. Боюсь навлечь на себя гнев либеральных интеллектуалов, но перестройка - не всегда к добру...

Кроме того, могут быть какие-то фундаментальные физические причины, почему мухам трудно эволюционировать в заданном вами направлении. Вас же не смущает, что не бывает мух размером, скажем, с кошку. Разница в том, что в случае с размерами мух у нас есть внятное объяснение, почему насекомым трудно эволюционировать в сторону гигантизма, а в случае со зрением может и не быть.-

Вирусы постоянно учатся избегать иммунной системы человека. Причём иммунная система несопоставимо более вариабельна, по сравнению с полосками. Полоски статичны.

Специфика зрения у мух возможна, но для этого полоски уже должны сразу работать, с чего бы им возникать постепенно. Можно допустить, что это закрепило полоски, но вряд ли они от этого возникли.-

Стоит зебре начать двигаться, и полоски перестают быть статичны. Появляется огромное число возможных узоров. Может быть, поэтому полоски такие разные по форме и толщине? В каком-то смысле так же работают и половой отбор, создающий почти бесконечное число новых сочетаний из ограниченного набора генов, и иммунная система...

-

Вариативность иммунной системы требует просто несопоставимо большей сложности, чем подстройка под распознание зебрового паттерна. Который, скорее всего, требует какой-нибудь пары мутаций. Мухи как-то летят к двигающимся животным, их распознание тоже намного сложнее, чем полосок, приспособиться к которым.

Итог один, зебрам вымутировать полоски намного порядков сложнее, чем мухам к ним приспособиться, поэтому подгонка под мух не могла быть причиной появления полосок.

-

-

-

Вирусы не научились избегать иммунной системы, а мышки кошек, потому что на уровне популяции хищник так же нужен жертве, как и она ему. Хищники сдерживают черезмерное размножение "жертв", ведущее к истощению кормовой базы, болезням, падежу. Так же и вирусы, если станут неуязвимыми для иммунитета, быстро выкосят тех, кого заражают, и вместе с ними уйдут в небытие.

-

-

-

Вот у человека семь, кажется, областей мозга, которые анализируют изображение. Одна область различает цвета, другая - форму, специальная - лица. Только человек может определить, что на зелёном параллелепипеде нарисовано лицо Джоконды. Льву же плевать на пятно на какой-то штуке он не отличает призму от пирамиды, и рисунок человека от рисунка лошади.

То же с мухами. Как они воспринимают сплошной массив полосок - никто не знает. Невозможно поставить эксперимент.

Так что я за маскировку - разорвать силуэт в глазах львов и паутов.

-

Я во всём с вами согласен, кроме одного: мозги и глаза мух могут работать как угодно, но нельзя отрицать того, что полосатые поверхности слепням чем-то не по душе. И в этом смысле один эксперимент перевешивает "сто тысяч других улик". Хотя я сам немного раздражаюсь, когда понимаю, что эксперименты проводились на лошадях, коровах, раскрашенных подносах, но только не на зебрах, трудно спорить с тем, что в большинстве случаев полосатость работала. Это не похоже на артефакт. При этом экспериментов, доказывающих, что окраска зебр смущает хищников, - нет. Я понимаю, что зебру - жалко, но могли бы хотя бы мышей покрасить. Знаете, я иногда жалею, что нет во мне авантюрной жилки. У нас в институте периодически бывает нашествие мышей, причём мыши подозрительно напоминают не диких, а лабораторных, но это детали. Так вот. Изловить их, раскрасить в разные цвета, принести пару кошек, выпустить на экспериментальную арену... и пусть весь мир содрогнётся от достижений отечественной науки!

-

#что эксперименты проводились на лошадях, коровах, раскрашенных подносах,#

И, уверен, экспериментаторы были немного не в курсе спектра флуоресценции применённых красок. Учитывалось ли то, что у насекомых четырёхцветное зрение, от ИК до ультрафиолета, но с провалом в области жёлтого? Плюс "малопиксельность" восприятия фасеточного глаза. А у млекопитающих хищников отсутствует красный цвет и пониженное разрешение по горизонтали (вертикальный зрачок)? Последнее очень "импонирует" вертикальным полоскам :-))

Можно, имитируя насекомого, сфотографировать стадо зебр через соответствующие светофильтры на матрицу в 1 мегапикселей, а потом сложить сотню снимков (имитируя фасетку) в фоторедакторе, и посмотреть, как оно там видно.-

Я не могу сказать, что детально знаком со всей литературой по этому вопросу, но у меня создалось впечатление, что зебр снимали в самых различных позах и световых диапазонах. Проблема в том, что это не гарантия того, что им удалось правильно передать ц/световое восприятие мух и львов. Есть, кстати, такие мухи - львинки. Может, их зрение обладает промежуточными свойствами по отношению к мухам и львам, но я не на 100% уверен...

В общем, знать, как устроено "железо" животного - мало. Надо ещё понимать, как работает "софт", а на это я смотрю без большого оптимизма. По-моему, это я здесь скептик, а не вы!

P.S. И да. Про имитацию фасетки - интересная идея. Не знаю, реализовывали её когда-то, впрочем, я очень невежественен в вопросах физиологии зрения.-

фасетки конечно много раз симулировали, и достаточно физично.

Не надо говорить слова софт по отношению к мозгу, особенно к зрению.

Емнип у человеков даже распознавание лиц и змей это врождённое свойство.-

Если вы купили телефон с предустановленным православным мессенджером "Зосима", то разве это значит, что в этом телефоне отсутствует софт? Может быть, вы и правы, что "софт" - неудачная метафора, но конкретно этот аргумент не кажется безупречным.

-

Софт может меняться, железо только отмирать с потерей соответствующей функции. Софта в мозге нет, это всё сплошной узкоспециализированный процессор.

Т.е. достаточно изучить, как работает колонка зрительной коры (первичная, вторичная и третичная структуры) - и вы знаете возможности зрительной системы кошачьих. Вам не требуется изучать другие куски мозга. Это было сделано много десятилетий назад.

-

-

-

-

То же с мухами. Как они воспринимают сплошной массив полосок - никто не знает. Невозможно поставить эксперимент.Вы не знаете, это точно, а опыты в аэродинамической трубе показывают, что полосатые препятствия мухи облетают хуже чем однотонные.

Вот у человека семь, кажется, областей мозга, которые анализируют изображение.Постоянно вижу как люди за рулем не отличают столб от ровной дороги, красный цвет от зеленого и не могут правильно выбрать дистанцию до впереди идущего автотранспорта. Эксперименты ставятся постоянно, но ясности так и нет!

Это ехидство только отчасти. Ведь в самом деле интересно.

-

Им бы разобраться с зебрами... К слову, мне кажется, что зебрологии не хватает теории, связанной с половым отбором. Все-таки, когда видишь что-то экстремальное в животном мире, то всегда в первую очередь думаешь либо о паразитах, либо о сексе (как учёный, разумеется).

-

-

Вы намекаете, что половой диморфизм - непременное свидетельство полового отбора. Я не на 100% в этом уверен. Не забывайте, что зебры - очень молодой вид. Возможно, у самцов полоски развиваются, поскольку это вторичный половой признак, а у самок просто потому, что их гены в целом похожи на гены самцов. Кроме того, можно, наверное, придумать ситуацию, в которой обоим полам выгодно быть choosy. Например, когда основную часть потомства в популяции оставляет небольшая часть особей каждого пола. Впрочем, я пишу это больше в полемических целях. Я сомневаюсь, что полоски зебр - результат полового отбора.

-

-

Сегодня можно наблюдать поведение животных в он-лайн режиме, круглосуточно. И первое что вам бросится в глаза - разница их видового поведения.

Что касается зебр - они становятся на водопой тесно прижившись друг к другу.

Водопой - это то место, где все животные полностью беззащитны для нападения. И хищники и травоядные.

Так вот этот забор из полос очень просто скрывает индивидуальные габариты.

А охота хищников, кстати, заключается именно в том, что бы отбить от стада особь. И уже потом её поймать. Так что очень трудно прицелиться в такой забор)))

Львы, а точнее львицы, как главные охотники, в этом деле, не самые продвинутые специалисты. Они специалисты по отбиванию добычи у остальных хищников. Для этого львицам как раз нужны львы.

И что примечательно, остальные хищники, тоже не лыком шиты, и все как один разукрашены под Хохлому. Даже гиены. Даже гиеновидные собаки, которые теперь пятнистые волки. А гиены, могут быть ещё и полосатыми))

Не, не. Руль где-то рядом(С) )))

Зрение и мозг кошачьихПо видимому изучены лучше, чем у человека. Котят столько нашинковали, именно с целью изучения мозга и зрения - жуть просто.

-

Вот и котики в чате... Все по классике:). Я уверен, что те, кто изучал зрение кошек, сделали очень много интересного (правда, я не уверен, что работы проводились на львах). Но интуитивно мне кажется, что этого мало для того, чтобы представить, как львы видят зебру. Изучение "железа" может дать представление о диапазоне и, возможно, чёткости восприятия, но вряд ли позволит судить о том, как львы воспринимают зебру в момент охоты. Для этого нужно хорошо понимать, как у львов работает "софт", а это уже куда более сложная задача.

-

-

"Самойленко потребовал белого вина со льдом. Когда выпили по стакану, Лаевский вдруг спросил:

— Скажи, пожалуйста, что значит размягчение мозга?

— Это, как бы тебе объяснить… такая болезнь, когда мозги становятся мягче… как бы разжижаются."

А если серьёзно, то я не совсем понял ваше возражение. Вы намекаете на то, что моя метафора неудачна? Допускаю. Но, думаю, если сказать, что мозги животных различаются по тому, как обрабатывается входящий сигнал, то не буду далёк от истины.-

В прямом смысле, наш мозг это один сплошной хард. Каждый отдел делает свою прикладную функцию, программы (софта) нет. Если отдел умер или не развился, то функция в принципе не выполняется, что очень выпукло проявляется при инсультах, и очень тщательно изучали как раз в вопросах зрения и как раз на кошках. Знаете, когда котятам показывали разные стимулы, а затем шинковали, чтобы посмотреть, где была активность.

Собственно я думаю, что наши знания о зрительной коре мозга человека в основном это проекция наших глубоких знаний о зрительной коре мозга кошек.-

В прямом смысле, наш мозг это один сплошной хард. Каждый отдел делает свою прикладную функцию, программы (софта) нет. Если отдел умер или не развился, то функция в принципе не выполняется, что очень выпукло проявляется при инсультах

Повторяю, я не настаиваю, что метафора удачная, и не сомневаюсь в вашем знании предмета, но мне трудно поверить, что мозг не в состоянии компенсировать некоторые свои функции. Разве не учатся заново говорить, писать и ходить после инсультов? И ещё. Я близко знаю одного отрока, который до недавнего времени не умел интегрировать, а теперь умеет. Разве нельзя сказать. что ему поставили новый софт? Наконец мне вспоминается какая-то теория о том, что участки мозга конкурируют за ресурсы друг с другом. По-моему, её выдвигал Д. Деннетт. Может быть, конечно, это всё старьё?-

Мозг в меру пластичен, иногда могут компенсироваться даже очень тяжёлые поражения, как например отсутствие половины мозга. Там за месяц обновляются большинство коротких связей. Но это именно аппаратная часть, если бы была программная - не нужны были бы новые связи. В случае с отдельными, случится микроинсульт и человек может не просто полностью забыть, как это делать, но у него исчезнет понимание вообще самой такой возможности. Примерно как мы не видим слепого пятна в центре глаза, человек может перестать видеть двигающиеся объекты, может перестать сопоставлять признаки объектов, потерять понимание вреда для своего тела (будет считать нормой сильное кровотечение).

Ну и мы говорим про зрение, там всё намного локальней, чем для такой вербальной штуки, как интергрирование.

-

-

-

-

-

-

Но многовато в ней авторского «эго»

Спасибо, что читаете!

Вы знаете, авторского "эго" тут не больше, чем в приличной научной статье, и уж куда меньше, чем в хорошей рецензии на статью. Проблема, видимо, в том, что я научный сотрудник, а не научный журналист. Мне всегда кажется странным, что научная журналистика подразумевает непрерывное восхищение работами, которые обсуждает. Мне кажется, что это скучно читателю и создаёт совершенно ложное представления о научном процессе и прогрессе в нём.

Если почитать многие научно-популярные СМИ, то может создаться впечатления, что современная наука - это непрерывный путь от одного триумфа к другому, а это совсем не так. И "мифология оптимизма", поддерживаемая такой научной журналистикой (по счастью - есть и другая), передаётся обратно учёным, которые в своих статьях всё больше занимаются саморекламой, понимая, что чем громче они будут прославлять самих себя, тем больше шансов, что о них напишут в СМИ, а следовательно - дадут новый грант.

В результате мы уже заврались дальше некуда. В конечном итоге, это чувствуют даже публика, которая постепенно теряет уважение к науке.

Происходящее усиливается тем, что политическая повестка и впрямь вмешивается в науку. И надо с сожалением признать, что СМИ и учёные определённой политической направленности особенно охотно используют науку в своих целях. Учёный, который прочитал (по-моему, это было в Science), что ему дОлжно оставить свою "white fragility" уже никогда не поверит в честность научной дискуссии. Похожее происходило с ковидом и происходит с климатической повесткой. Я специально выбрал эти два примера, потому что СУБЪЕКТИВНО в первом случае совершенно не согласен с либеральными интеллектуалами, а во втором - почти согласен. Однако в обоих случаях масштаб заявлений совершенно не соответствует объему и качеству собранных данных. И проблема в этом, а не в том, какое мнение объявлено единственно верным.

К сожалению, это добралось даже до зебрологии. Мы построили мир. в котором всегда полезно вставить свои "пять копеек" в пользу той или иной идеологии, если хочется, чтобы ваша научная идея прогремела. Мой протест - исключительно против этого.

То же и с мухами. Зрение у насекомых да, фасеточное, но при небольших расстояниях становится вполне с хорошим разрешением -- и тут полоски работают аналогично предыдущему. В итоге да, муха неспособна правильно определить расстояние до шкуры и просто-напросто промахивается при посадке.

-

Запросто пожно прыгнуть на попу и получить копытом в лоб.

Да. Такое случается...

А если серьёзно, то я как раз и писал о том, что теории ошарашивания хищника и/или мух - лучшие кандидаты. Меня только немного смущает это "и". Возможно, эволюционисты меня поправят, но мне кажется, что такие яркие признаки, как полосатость зебр, обычно формируются под давлением какого-нибудь одного фактора отбора, действующего долго и последовательно. То есть изначально - полоски были приспособлением для чего-то одного: избегания хищника или паразита. Правда, потом уже одно удачное приспособление получилось использовать и для других целей. Раньше признаки, которые были полезны для чего-то одного, а потом стали использовать и для чего-то другого, называли "преадаптациями", что было интуитивно понятно. Однако потом выдумали новый термин "экзаптация", который почти невозможно запомнить. Выдумал, кстати, Гулд - многолетний идейный противник и критик Р. Докинза. Совпадение? Не думаю!-

Так муха тут тоже выступает как хищник: преследует и входит в телесный контакт. Контрастность полос объясняется перегрузкой зрительного анализатора: чем контрастнее полосы, тем больше будет амплитуда между возбуждением и торможением и тем быстрее анализатор перегрузится и начнёт глючить. Сюда же, кстати, и короткая шерсть: на длинной шерсти границы полосок неизбежно будут расплываться (личное наблюдение), и таких резких перепадов между возбуждением и торможением зрительных рецепторов не добиться (что, кстати, объясняет, почему прочие копытные такими полосками не обзавелись: на длинной шерсти это особо не работает, а потому и отбора по этому признаку особо нет).

-

контрастнее полосы, тем больше будет амплитуда между возбуждением

Это несерьёзное утверждение. Когда муха летит, всё скачет так, что она бы ослепла, если бы такой эффект перенасыщения имел место. Скорее наоборот, такой чёткий паттерн проще определяется.-

Не уверен, что вы правы. Представьте, что вы смотрите телевизор (понимаю, что мысль странное но всё же...). Какие полоски вас будут сильнее раздражать и мешать воспринимать происходящее на экране - слабые или контрастные?

-

Это не так работает (я занимаюсь CV много лет).

Есть простой контрдовод: осы и пчёлы. Они специально полосатые, чтобы предупредить всех о своей опасности. Есть ещё цвет, но и паттерн тоже.

Ещё есть жирафы с контрастными пятнами, большинство аргументов для зебровых теорий можно применить и к пятнам жирафа. Для того же самого мельтешения не так важно, пятна это или полосы или кольца.

И тут бы действительно посмотреть на зебр в соответствующих спектральных и рецепторных симуляциях, может окажется, что ещё что-то есть. Как с голубями или цветами, которые для нас одноцветные, а для насекомых - радужные или тоже полосатые, просто мы этого не видим.-

Цель ос, вероятно, сообщить о том, что пытаться их поймать не надо, но мы не знаем, как воспринимают их те, кто поймать их всё-таки пытается. А естественные враги у них есть. Возможно, вблизи эта окраска работает как отвлекающий фактор. Одно другому не мешает. Может, они потому и "выбрали" полосы, а не, скажем, яркое красное пятно, что эта окраска двойного назначения. Кроме того, полосы в пределах одной зебры все же куда многочисленнее и разнообразнее, чем в пределах одной осы.

-

одной зебры все же куда многочисленнее и разнообразнее

Это непринципиально. Вот если бы она была покрыта разными узорами, это было бы аргументом. А чёткие линии, которые определяются сразу же первичной зрительной корой у кошачьих являются отличным детектором уже хотя бы по своей интенсивности, мозгу не нужно смотреть на форму, достаточно сопоставить животное и явную активность первичной коры.

-

-

-

-

-

-

-

теории ошарашивания хищника и/или мух - лучшие кандидаты.

Я бы не назвал это ошарашиванием :) Но вполне вероятно, что полосы - действительно расчленяющий камуфляж, который затрудняет выбор конкретного предмета нападения в группе зебр. Учитывая, что лев по преимуществу ночной хищник (у зебры активность дневная), находит добычу в значительной степени по запаху, атакует на сравнительно малой дистанции и неспособен долго гнать добычу для выявления слабейшей особи.

Как полосатость возникла - отдельный вопрос.

ЗЫ Кстати, у голубого гну (один из основных объектов охоты львов, наряду с зеброй), полосатость тоже присутствует, хотя и не такая контрастная :) Впрочем, какой она выглядит с точки зрения льва мы не знаем.

Вот я оглядываюсь: Кто у нас полосат?

коровы? неа. Собаки? Козы, овцы. мыши. хомяки, лошади - гляжу я, и вижу, что полосатость - вещь не очень-то всеобъемлющая.

Тем это более повод всех полосатых в кучу свалить и общее меж ними поискать что-то. Помимо полосатости.

Птицы иногда. Рыбы. К энтим тоже можно присмотреться, хоть они не шерстью покрыты.

А вот шерстяные - Кошки. Они через раз полосаты. что домашние, что тигры.

В общем, предлагаю всех полосатых оценить.

Что у них общего в жизни, отчего они такими стали? в отличие от прочих, рядом живущих

Разве не обещающий подход?

-

Лев принимал зебру за львицу, бросался на неё сзади и получал копытом в лоб. От этого все полосатые львы и вымерли. Я предлагаю сформулировать эту теорию более наукообразно и отправить в высокорейтинговый научный журнал. Главное, чтобы в редакции были женщины, присоединившиеся к движению metoo. Тогда успех обеспечен!

-

Не хватает фантазии представить, что Вы можете сказать о мухах, имитируюших пчёл и ос - кто за кого их принимал, откуда к ним подкрадывался и что за сюрприз получал)))

Только одну версию придумал: приняв муху за пчелу и сейчас же притворившись галантным кавалером, злоумышленник провожал её до дома в надежде добраться до сладенького, а там вместо меда обнаруживал кучу голодных и совершенно немедоносных жужжащих голодных мал-мала-меньших детишек..

После чего, конечно, разочарованный в своих прежних идеалах, рвал со своим прошлым и уходил в монастырь.)

Но вообще-то полосатость пчел тоже достойна глубоких исследований и сулит открытия не хуже полосок зебр.

Может быть они -пчелы- собираются в кучу (даже вне в сякого водопоя), чтоб их трудно было посчитать, или вычислить среди них конкретную жертву? Или полосатость запутывала надоедливых соседок-мух? Быть может полосатость облегчала проникновение сквозь штакетники?

Не говоря уж об очевидных микровихрях (из-за разного нагрева полос) , улучшающих полетные характеристики. Ламинарно-турбулентным способом))

Если посмотреть на забор из штакетника в лоб, вы за забором ничего не увидите.

Но если пробежаться вдоль него, вы увидите практически всё, что за забором.

-

-

Когда-то бегать было необязательно. Достаточно было проехать на машине вдоль штакетника. Сейчас штакетника нет.

И да, чтоб два раза не вставать, в Африке полосатость есть даже у гиен. А если о пестром рисунке - леопарды и гепарды, как бы намекают.

Вся хохма в том, что зрение животных и человека, а точнее мозг, быстрее всего реагирует на движение. И для того что бы сбить с толку, в моменте, природа выбрала рисунки на теле.

Тигр, пусть и не Африка, весь в полосочку, как кот Матроскин.

-

-

Я думаю, что у большинства птиц яркая окраска - результат полового отбора. Причём, по наиболее распространённой версии (гипотезе Гамильтона-Зак), яркая окраска свидетельствует об устойчивости особи к паразитическим инфекциям. Об этой гипотезе стоило бы написать заметку на "Элементы", но мне всё никак не попадётся на глаза хорошая свежая статья на эту тему.

Конкретно про синиц - не скажу. Я очень далёк от орнитологии. Ворону от воробья отличаю, но не более.

-

Это прям хэлувин! ))

Теперь, в подтверждение Вашей версии, следует сравнить отношение зебриных врагов и друзей (хищников, паразитов и сотоварищей) к экспозиции магазина хэлувинских прибамбасов! Это удача, что не нужно рисовать для этих исследований скелеты на чёрном фоне от руки -промышленность выпускает готовые, полдела сделано! )

-

Как говорит Дробышевский - падаль в природе и падаль у нас в холодильнике это очень разная падаль. Мясная падаль в природе заканчивается в первые сутки, зачастую в течении часов, дальше остаются кости и другие плотные остатки, которые млеки уже не едят. Падаль у нас в холодильнике зачастую многонедельная.

Впрочем, поскольку человек это вид с внешним пищеварением, как и у всяких паучков, он умеет обеззараживать падаль воздействием разных агентов.

Добавлю ещё, что Дробышевский любит рассказывать, что де неандертальцы более выраженные хищники, чем горные львы, но похоже, что они просто питались мушиными личинками, которых выращивали на остатках туш непригодных для употребления (группа людей не в состоянии за разумное время съесть тушу крупного копытного, на которых они охотились.-

группа людей не в состоянии за разумное время съесть тушу крупного копытного, на которых они охотились

Приличного барана (около 20 кг без шкуры и потрохов) четыре человека съедают за ночь. Без проблем. В прохладном климате мясо при минимальных мерах предосторожности легко сохраняется около недели.

В группе неандертальцев было, по-видимому, не менее двух десятков человек. Калькулятор Вам в помощь.

-

И вот почему.

Во-первых, у зебр нету никакого вооружения против хищников, кроме копыт и зубов, которые есть и у других копытных.

Во-вторых, зебры, очевидно, не такие быстроногие, как антилопы. Значит, более уязвимы. И высоко подпрыгивать не умеют. А полосатый (в частности, вертикальный по бокам) камуфляж эффективен именно при равномерном горизонтальном беге, без прыжков.

В-третьих, они кучкуются в большие стада, где полосатый окрас позволяет хорошо сливаться с массой, практически никак не выделяясь из толпы.

Ну и, в-четвертых, при беге всего стада зебр, мелькающие туда-сюда полосы, скорее всего, приводят хищника в замешательство. И только лишь отбившаяся от стада зебра может быть легко распознана и атакована.

Помимо того, такой вид камуфляжа на определенном расстоянии может создавать интерференцию, размазывающую изображение. И упомянутый в статье эффект обратного движения.

При смене ракурса зебра выглядит тоже по-разному - сбоку полосатой, а сзади по бокам серой, из-за слившихся в сплошное изображение боковых полос. Наверное, именно поэтому на заду [между прочим, у всех(!), изображенных на картинке видов] зебр полосы расположены горизонтально - чтобы не быть хорошо распознаваемой мишенью. Ведь, будь они вертикальными, то эффекта от бега не было бы никакого - полосы практически не изменяли бы видимую хищником сзади картину. А горизонтальные полосы при движении зада зебры вверх-вниз тоже смазывают картину, создавая мелькания.

Неупорядоченность ширины черно-белых полос может нарушать распознавание дистанции - когда при приближении к однотипно полосатой поверхности ты видишь равномерное изменение ширины полос, то хорошо оцениваешь насколько сократилось расстояние до них, а когда у тебя перед глазами хаотически сменяются полосы разной ширины, то оценить сокращение дистанции становится труднее.

Что касается мух, то будь такой камуфляж спасением от них, то многие виды животных использовали бы его независимо от того, хищник ты или нет и имеешь ли ты какие-то средства обороны от хищников, помимо копыт и зубов. Причем, для защиты от мух, очевидно, неважно как располагать полосы - строго вертикально ли по бокам и строго горизонтально ли на заду. Эффект от такого расположения наиболее хорошо проявляется при беге зебр и от ракурса, с которого на них смотришь. А мухи могут сесть и на стоящую на месте зебру. Поэтому у именно такой дифференциации полос не было бы причины.

То же касается и терморегуляции. Разве одни только зебры в ней нуждаются? Или они больше всех "потеют"? ) Опять же, причем здесь дифференциация полос по их расположению и, соответствующей ему их направленности?

Почему домашние копытные не имеют полос? Все просто: во-первых, у них имеется персональная охрана от хищников - человек. Во-вторых, для животных, пасущихся раздельно, а не большими группами и/или бегающих очень медленно, они не эффективны. А, если у животного есть дополнительное вооружение против хищников, например, рога, то полосатый окрас ему тоже не нужен, тем более, если он еще и не эффективен из-за вышеназванных причин.

Так что, зебры - это тот самый оптимальный вариант, когда камуфляж (в данном случае - полосатый окрас) нужен и он может обезопасить стадо от тотального истребления хищниками.

Если и улицы, и дома - разнородно-полосатые, пойди дрону разбери где у них там что...

-

Ну, отчасти статья именно об этом. Впрочем, всё не так просто. Не забывайте, что зебры - животные стадные. Возможно, одна зебра не сделает погоды. Надо сравнивать стада. Но даже если сделает. Нужна хорошая выборка. Сколько зебр вам разрешат перекрасить и скормить львам, пока не вмешается Грета Тунберг? Вариация в "качестве" зебр наверняка очень большая. Быстрая и здоровая зебра и без полосок убежит от льва с большей вероятностью, чем хилая и больная. Значит, вам нужно будет тщательно отбирать зебр по их физическому состоянию и иммунному статусу или хотя бы контролировать эти параметры. Есть риск вылететь в трубу с таким исследованием. Поэтому я и предлагал для начала мышей покрасить и кошкам скормить. Идея, конечно, тоже на "четыре".

-

Рад, что вам понравилось!

Я знаю, что многие исследователи истории науки склонны строго разделять (точнее, пытаются строго разделить) понятия "теория" и "гипотеза". Беда в том, что те критерии разделения, что мне попадались, меня совсем не впечатлили. Они часто очень растяжимы и ВСЕГДА плохо соответствуют общепринятой практике.

Вы, видимо, предполагаете, что теория должна иметь экспериментальные подтверждения, а гипотеза - лишь предположение; что теория - это обобщение, а гипотеза - нечто более частное. Наконец, вы можете подразумевать фальсифицируемость гипотез по Попперу или статистическую проверку гипотез. К слову, это две совершенно разные концепции, хотя некоторые пытаются поставить между ними знак =.

Проблема в том, что эмпирические доказательства бывают разного качества (так что это не критерий), а общность теории - штука весьма субъективная. Идеи же Поппера плохо применимы к реальному научному процессу. Кроме того, я не уверен. что он разделял понятия "теория" и "гипотеза". Что же касается статистической проверки гипотез, то это вещь, имеющая самое прямое отношение к научной практике, но слово "гипотеза" используется здесь в очень специальном смысле, слабо связанном с обыденным.

А теперь приведу два примера из практики. Теория струн - называется теорией, хотя, насколько я могу судить, экспериментальных подтверждений ей - кот наплакал. Гипотеза Гамильтона-Зак пребывает в статусе гипотезы, хотя эмпирических свидетельств в её пользу - вагон и маленькая тележка. И таких примеров - уйма. И мы все живём с этим.

Но даже если мои объяснения и примеры кажутся вам недостаточно убедительными, есть один аргумент, за который я готов держаться до последнего. Я попеременно использовал понятия "гипотеза" и "теория", чтобы избежать тавтологий. И если мне приходится выбирать между строгим философским формализмом и правильным русским языком, то я всегда выбираю второе!

Вы, видимо, предполагаете, что теория должна иметь экспериментальные подтверждения, а гипотеза - лишь предположение; что теория - это обобщение, а гипотеза - нечто более частное.Нет, я этого не предполагаю. Теория - это система знаний и представлений о предмете. А гипотеза - это предположение. И в этом большая смысловая разница. Вот суть различий, а не в доказанности или экспериментальном подтверждении.

Например, есть такая дисциплина, как теория машин и механизмов. Никто не говорит "гипотеза машин и механизмов", потому что теория это не предположение, а система знаний и представлений. Теория вероятностей - это система взглядов о всём, что касается вероятности. Это не предположение, и поэтому она не гипотеза вероятностей.

В математике гипотеза - это теорема, а теория - это дисциплина. Разные понятия. Это совсем не одно и то же.

-

В математике гипотеза - это теорема, а теория - это дисциплина. Разные понятия. Это совсем не одно и то же.

Но ведь в математике есть и термин "гипотеза". Гипотеза Римана. Гипотеза Гольдбаха. Как раз в математике всё проще. Там гипотезу и теорию разделить легко (при желании). Гипотеза - очень правдоподобное, но недоказанное утверждение, а теория - доказанная теорема.

Извините, что я занудствую, но вот ссылка на сайт gramota.ru:

https://gramota.ru/meta/teoriya

Одно из значений слова "теория" приравнивается к "гипотеза". Викисловарь с Грамотой согласен. При этом я не буду спорить с тем, что современные словари очень либеральничают и допускают вульгаризмы. Постараюсь впредь быть аккуратнее с терминами!-

Это не занудство, на мой взгляд, это обмен мнениями; почему бы собеседникам не пояснить свою позицию? Диалог нормальное дело. )

Нет, в математике теория - это не доказанная теорема. То, что эти два слова звучат похоже, не говорит об их семантической тождественности. Теория относительности (со всем математическим аппаратом) - это не доказанная теорема относительности. Теорией она стала изначально, как система представлений о предмете. Уже построенная как теория. Но не гипотеза; её постулаты - не предположения. А доказываться эта теория стала лишь потом, и при этом никогда не была ни теоремой, ни гипотезой - только теория относительности. Именно как система взглядов и представлений. И в этом суть значения слова "теория". "Теоретический" не значит "гипотетический", а значит в соответствии с теорией.

Что касается сайтов "грамота" и иже с ними, не смотрел кто там автор и кто их пишет. Но что они приравнивают понятия "гипотеза" и "теория", красноречиво говорит об их нулевом уровне понимания, что есть что. В Вики тоже полным-полно глубоких ошибок и недоразумений, которые читатели принимают за истину - кто их туда пишет и там оставляет, эти ошибки? Это яркие примеры того, что как надёжный источник всякие вики и сайты непонятного авторства никуда не годятся, ссылки на них лишь дискредитируют само понятие надёжности информации. Поэтому как аргумент они обычно не стоят выеденного яйца. Написал ряд статей с опровержениями ложных данных в Википедии (могу привести ссылки), но они не остановят это изобилие вранья, увы. Наряду с имеющимися там и многочисленными верными данными.

-

Новости: Биология

Рис. 1. Три вида современных зебр — зебра Греви (Equus grevyi), бурчеллова (степная) зебра (Equus quagga) и горная зебра (Equus zebra) — и их ареалы. Указаны основные различия между видами. Рисунки с сайта ru.wikipedia.org