Аминокислоты помогают нуклеотидам соединяться в короткие молекулы РНК

Согласно теории РНК-мира, земная жизнь началась с молекул РНК, которые каким-то образом научились размножаться. Поначалу размножение РНК, скорее всего, было неферментативным, то есть шло без помощи сложных рибозимов или, тем более, белковых ферментов. В последние годы достигнут прогресс в понимании путей абиогенного синтеза нуклеотидов — строительных блоков РНК. Найдены также правдоподобные условия, в которых длинные молекулы РНК могут собираться из коротких (олигонуклеотидов) и затем размножаться посредством матричного лигирования, то есть сшивания олигонуклеотидов в более длинные цепочки, комплементарные матрице. Осталось понять, каким образом из абиогенных нуклеотидов могли в промышленных количествах получаться олигонуклеотиды. Новое исследование показало, что этот процесс хорошо идет в умеренно щелочных условиях при периодическом высушивании, а катализируют его аминокислоты, которые тоже могут синтезироваться абиогенно в реалистичных условиях. Результаты согласуются с идеями о том, что жизнь зарождалась в наземных геотермальных системах, где имелись циклы обводнения-высыхания (пересыхающие лужи), и о том, что кооперация РНК с аминокислотами началась уже на самых ранних этапах абиогенеза.

Ключевой вопрос науки об абиогенезе — это вопрос о моменте начала дарвиновской эволюции. Или, что то же самое, о моменте появления первого репликатора — химической системы, способной размножаться и обладающей наследственной изменчивостью. Согласно теории РНК-мира, первыми репликаторами были молекулы РНК, которые научились размножаться (реплицироваться) с использованием принципа комплементарности. Начало эффективной репликации РНК обеспечило старт дарвиновской эволюции, которая направляла все последущие этапы развития жизни. Однако к старту репликации преджизнь должна была прийти без помощи этой могучей творческой силы — только на основе законов химии и физики.

В современных клетках репликация нуклеиновых кислот обеспечивается сложными белковыми ферментами — полимеразами. Эти ферменты, конечно же, являются продуктом долгой предшествующей эволюции. В РНК-мире, до появления рибосомного синтеза белков (см. Молекулы РНК умеют синтезировать пептиды при помощи реликтовых нестандартных нуклеотидов, «Элементы», 23.05.2022), репликацию РНК могли осуществлять рибозимы-полимеразы, которые сейчас активно исследуются (см. Эволюция рибозимов, размножаемых рибозимами: еще один шаг к воссозданию РНК-жизни в пробирке, «Элементы», 27.03.2024).

Впрочем, вероятность случайной самосборки эффективного рибозима-полимеразы исчезающе мала. Скорее всего, такие рибозимы тоже были результатом долгой предшествующей эволюции. Но чтобы стартовала эволюция, молекулы РНК должны были начать реплицироваться. Из этого замкнутого круга есть только один выход: поначалу молекулы РНК должны были реплицироваться неферментативно, то есть без помощи сложных катализаторов, таких как рибозимы-полимеразы (см. А. Марков. В поисках начала эволюции).

Поэтому центральный вопрос в науке об абиогенезе — это вопрос о возможности достаточно быстрой и точной неферментативной репликации РНК в условиях, которые могли существовать на ранней Земле (см. Происхождение жизни: неферментативная репликация. Интервью Бориса Штерна с Александром Марковым). Поиск ответа на этот вопрос идет по нескольким направлениям:

1) Абиогенный синтез активированных нуклеотидов — строительных блоков, из которых затем могли бы синтезироваться молекулы РНК. На этом направлении в последние годы (после великого прорыва, описанного в новости Химики преодолели главное препятствие на пути к абиогенному синтезу РНК, «Элементы», 18.05.2009) наблюдается быстрый прогресс. В частности, уже найдены «пребиотически правдоподобные» условия, в которых можно получить сразу все четыре нуклеотида, из которых строятся молекулы РНК. Для этого необходимы циклы обводнения-высыхания. Такие циклы (пересыхающие лужи и брызги) доступны в геотермальных системах (см. S. Becker et al., 2019. Unified prebiotically plausible synthesis of pyrimidine and purine RNA ribonucleotides).

2) Абиогенный синтез коротких молекул РНК (олигонуклеотидов) путем соединения (олигомеризации) одиночных нуклеотидов на минеральных матрицах, например, на глинистом минерaле монтмориллоните (см. V. Riggi et al., 2023. Mineral-Mediated Oligoribonucleotide Condensation: Broadening the Scope of Prebiotic Possibilities on the Early Earth).

3) Неферментативная репликация РНК путем последовательного прикрепления одиночных нуклеотидов к затравке-праймеру, комплементарно связанному с реплицируемой матрицей (см. Синтез РНК в «протоклетках» всё-таки возможен, «Элементы», 02.12.2013). Процессу помогает присутствие простых пептидов (T. Jia et al., 2016. Oligoarginine peptides slow strand annealing and assist non-enzymatic RNA replication).

4) Неферментативная репликация РНК путем лигирования (сшивания конец к концу) олигонуклеотидов, комплементарно связанных с матрицей (матричное лигирование). Между этим вариантом и предыдущим есть промежуточные, когда используют смесь одиночных нулеотидов с олигонуклеотидами (см. N. Prywes et al., 2016. Nonenzymatic copying of RNA templates containing all four letters is catalyzed by activated oligonucleotides).

Недавно был сделан важный шаг вперед в изучении матричного лигирования. Выяснилось, что этот процесс хорошо идет в условиях, более правдоподобных и благоприятных для других этапов и аспектов абиогенеза, чем те, что использовались в большинстве предыдущих экспериментов. А именно — в умеренно щелочной среде, при температуре от −20 до +25°С и при низкой концентрации ионов магния (см. A. Serrão et al., 2024. High-Fidelity RNA Copying via 2′,3′-Cyclic Phosphate Ligation). Прежние эксперименты, как правило, требовали высоких концентраций Mg2+, что создавало кучу проблем. Кроме того, для матричного лигирования отлично подходят 2′,3′-циклофосфаты, то есть олигонуклеотиды, активированные путем присоединения остатка фосфорной кислоты ко второму и третьему атомам углерода рибозы на 3’-конце молекулы (рис. 1). Именно такая активация происходит при абиогенном синтезе нуклеотидов по методу, открытому в 2009 году (см. вещество 1 на рисунке в новости Химики преодолели главное препятствие на пути к абиогенному синтезу РНК, «Элементы», 18.05.2009). При гидролизе РНК тоже могут получаться такие 3’-концы. Это правдоподобнее и естественнее, чем другие, порой довольно экзотические способы активирования нуклеотидов, которые использовались в прежних экспериментах (см. Искусственные протоклетки синтезируют ДНК без помощи ферментов, «Элементы», 09.06.2008).

Если зарождающаяся жизнь проходила через стадию матричного лигирования (то есть репликацию путем последовательного присоединения и сшивания не отдельных нуклеотидов, а коротеньких РНК, как показано на рис. 1), то нужно понять, откуда абиогенные олигонуклеотиды могли браться в товарных количествах. Для успешного синтеза и размножения длинных РНК путем матричного лигирования абиогенных олигонуклеотидов должно быть много, они должны быть определенной длины (в идеале от 4–5 до 7–8 нуклеотидов), а их последовательности должны быть максимально разнообразными. Последнего трудно добиться при синтезе олигонуклеотидов на минеральных матрицах (получаются в основном гомополимеры: ААА, GGGGG и т. д., обычно с сильным перекосом в сторону пуринов, которые лучше прилипают к монтмориллониту, чем пиримидины). Поэтому возникает интерес к поиску других способов получения олигонуклеотидов, более эффективных и «пребиотически правдоподобных», чем олигомеризация на минеральных матрицах.

Этой проблеме посвящена недавняя статья германских, чешских, итальянских и британских химиков, опубликованная в журнале Nature Communications. Ранее было показано, что нуклеозид-2’,3’-циклофосфаты (общее обозначение: cNMPs, где на месте N может стоять любая из четырех букв A, U, G или C) в умеренно щелочных условиях могут соединяться в короткие олигонуклеотиды. Но есть две проблемы. Во-первых, олигонуклеотиды получаются совсем короткие (как правило, не более четырех мономеров), во-вторых — в заметном количестве получаются только цепочки из нуклеотида G, а три остальные (A, U, C) участвуют в процессе крайне неохотно.

Авторы обсуждаемой статьи предположили, что делу могут помочь аминокислоты. Предположение базировалось как на чисто химических соображениях, так и на общетеоретических идеях о том, что дружба аминокислот с нуклеотидами, наверное, должна была начаться уже на ранних этапах абиогенеза.

Эксперименты подтвердили это предположение. В первой серии экспериментов каждый из нуклеотидов (cAMP, cUMP, cCMP, cGMP) по отдельности смешивали с одной из аминокислот при pH 10 (умеренно щелочные условия). Затем раствор высушивали и ждали 20 часов. В растворе процесс не идет: нуклеотиды соединяются в цепочки только в сухой фазе. Количество и длину получившихся олигонуклеотидов оценивали при помощи продвинутой версии масс-спектрометрии (calibrated HPLC-ESI-TOF mass spectrometry).

Результаты показаны на рис. 2.

Рис. 2. Влияние аминокислот на полимеризацию каждого из четырех нуклеотидов. По горизонтальной оси — число мономеров в олигонуклеотиде (N-mer), по вертикальной — его количество. Толстая черная линия — без аминокислот (no aa), цветные линии — в присутствии той или иной аминокислоты. Рисунок из обсуждаемой статьи

Без помощи аминокислот успешно полимеризовался только нуклеотид G (cGMP). Три остальных нуклеотида практически не дали цепочек длиннее 3–4 мономеров, да и тех получилось совсем мало.

Добавление аминокислот, особенно валина, лейцина или изолейцина, радикально улучшило ситуацию. Появилось заметное количество более длинных (до 6–7 мономеров) цепочек A, U и C. На эффективность полимеризации G аминокислоты повлияли слабее. В результате разрыв между «лидером» и «отстающими» резко сократился.

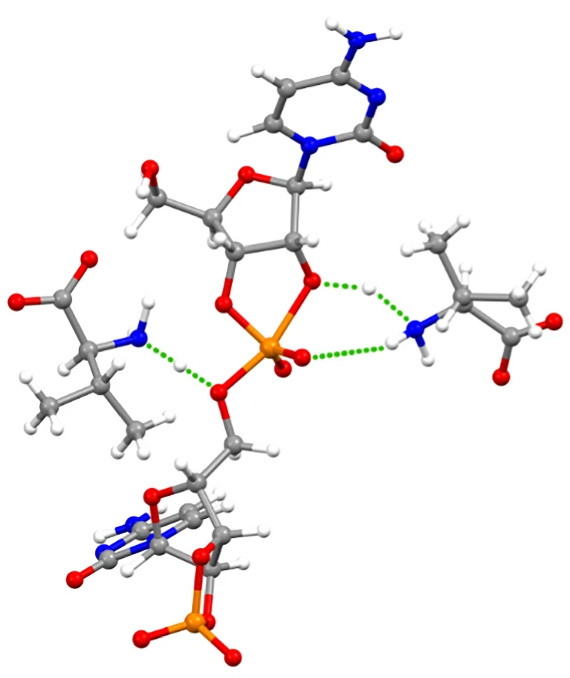

Дальнейшие эксперименты и расчеты показали, что положительное влияние аминокислот на объединение нуклеотидов в цепочки связано с кислотно-основным катализом и со способностью аминогрупп аминокислот образовывать водородные связи с определенными участками молекул cNMP (рис. 3). Лучше всего процесс идет при pH 9–10, то есть в умеренно щелочных условиях, которые встречаются в геотермальных водоемах.

Рис. 3. Предполагаемое промежуточное состояние в процессе соединения двух нуклеотидов C (cCMP). Реакция катализируется двумя молекулами аминокислоты валина. Атомы: серый — углерод, синий — азот, красный — кислород, белый — водород, оранжевый — фосфор. Водородные связи обозначены зелеными пунктирными линиями. Рисунок из обсуждаемой статьи

Затем были проведены эксперименты со смесями нуклеотидов (А+U, G+C, A+U+G+C) без аминокислот и с добавлением аминокислоты валина. Оказалось, что в отсутствие аминокислот разнообразие олигонуклеотидов всегда получается низким. Причина в том, что разные нуклеотиды включаются в цепочки с разной частотой. Больше всего получается гомополимеров G (GGG...) и олигонуклеотидов с резким преобладанием G (GGGA, GGGGC и т. д.).

Добавление валина и в этом случае радикально улучшило ситуацию. Разнообразие последовательностей резко увеличилось и приблизилось к максимально возможному. То есть такому, какое должно получаться при равновероятном включении всех четырех нуклеотидов в формирующиеся цепочки.

Таким образом, найден пребиотически правдоподобный путь синтеза олигонуклеотидов, пригодных для роста и размножения молекул РНК путем матричного лигирования. Это важный шаг к реконструкции ключевого этапа абиогенеза — появления первого репликатора. В заключение перечислим основные достоинства новооткрытого способа получения олигонуклеотидов:

1) В качестве исходного субстрата используются нуклеозид-2’,3’-циклофосфаты — более пребиотически правдоподобные молекулы, чем те, что использовались в большинстве предыдущих исследований.

2) Не нужно никаких катализаторов, кроме аминокислот, которые могут синтезироваться абиогенно в реалистичных условиях. Не нужны ни минералы, ни ионы магния.

3) Процесс идет в условиях, встречающихся в наземных геотермальных системах, которые считаются наиболее вероятной «колыбелью жизни».

4) Рост и репликация молекул РНК путем матричного лигирования идут в тех же самых условиях.

5) Значительная доля получающихся олигонуклеотидов сохраняют на своем 3’-конце фосфат, присоединенный ко второму и третьему атомам углерода рибозы. Это позволяет им сразу, без всяких подготовительных действий, участвовать в матричном лигировании.

6) Высокое разнообразие получающихся олигонуклеотидов, а также близкое к оптимальному распределение их длин, создают предпосылки для эффективного размножения и эволюции разнообразных длинных молекул РНК.

Источник: Saroj K. Rout, Sreekar Wunnava, Miroslav Krepl, Giuseppe Cassone, Judit E. Šponer, Christof B. Mast, Matthew W. Powner & Dieter Braun. Amino acids catalyse RNA formation under ambient alkaline conditions // Nature Communications. 2025. DOI: 10.1038/s41467-025-60359-3.

Cм. также:

1) Происхождение жизни: неферментативная репликация. Интервью Бориса Штерна с Александром Марковым // «Троицкий вариант». 2023. №26 (394).

2) А. Марков. В поисках начала эволюции // Природа. 2015. №1.

3) Синтез РНК в «протоклетках» всё-таки возможен, «Элементы», 02.12.2013.

4) Искусственные протоклетки синтезируют ДНК без помощи ферментов, «Элементы, 09.06.2008.

-

земная жизнь началась с молекул РНК, которые каким-то образом научились размножаться

Не знаю, мне такая постановка кажется равносильной: "звезды в какой-то момент времени научились синтезировать углерод, азот, кислород", а "углерод в какой-то момент времени научился создавать углеродные цепочки, увешанные H, N, O". Все это - имманентные составляющие нашей вселенной (ну, галактики), остальное лишь детали. Тут даже вопросы "почему" и "зачем" неуместны.

Если на планете имеются условия, а планет только в нашей галактике триллионы, то и РНК образуется и автокатализ ("размножение") пойдут сами по себе. Просто потому что термодинамически возможно и выгодно. Долго, да, но никакого чуда и тайны Жизни.

PS. Слова "научились" и "размножение" применительно к элементу или молекуле прекрасны для популярной науки, но вредны для науки строгой.-

Я конечно очень извиняюсь, но мне показалось, что как раз с катализаторами там ( в работе, всмысле) не очень. Там присутствует некий механизм, который в общем ряду автоколебаний, как родной, но вот как раз из-за отсутствия катализаторов, не вписывается в автокатализ.

А насчёт строгости, так тут как раз та самая популярная наука, а не "Записки АБВГД НУ ФБГУ".

И если уж по чесноку, "триллионы... сами по себе"..., то же, так себе наука) -

С чего это размножение пойдёт само по себе, если вероятность нужной сборки на одну «попытку» спонтанной сборки 1 поделить на 10 в степени 1081? Это слишком маленькая вероятность, например, частиц типа протонов, нейтронов во всей нашей видимой вселенной порядка 10 в степени 80.

-

"научились" - это чисто разговорное, объяснительное, тут проблем нет. А вот утверждение комментаторов, что раз во вселенной очень много протонов и нейтронов, то жизнь обязательно возникнет, так как вероятность ее возникновения высока - вот это совсем ненаучно. Вероятность считается с использованием распределения вероятностей. Может быть сколько угодно протонов и нейтронов, но вероятность из соединения в сложные атомы а тем более молекулы может быть просто равна нулю. Например, при достаточно высоких температурах протоны не соберутся в звёзды, не произойдут термоядерные реакции, и не будет никаких атомов.

То что жизнь "термодинамически выгодна" ещё ничего не значит. Если не будет правильных условий, она не возникнет и всё - сколько бы планет ни было во вселенной.

-

-

-

В статье есть важная ссылка на раннее интервью Маркова "Троицкому элементу", где он подробно изложил общие подходы к проблеме абиогенеза. Заодно и пожаловался на скудное финансирование. Увы, бизнес-ангелы не видят в этой теме бизнес-выхлопа. Зато вопросы ИИ собирают миллиарды инвестиций, измеряемые (далее цитата из Набиуллиной) "не в российских рублях". Имхо, пришло время для абиогенезников встать под знамёна ИИ.

-

Быстрый поиск выдал, где покупали материалы. Похоже таки все были верными изомерами, так как аминокислот неправильной ориентации наверное таки не производят.

Chemicals

Ribonucleoside 2',3'- cyclic phosphates (including cAMP, cUMP, cGMP from Biolog Life Science Institute and cCMP from Sigma Aldrich), amino acids (from Sigma Aldrich), glycogen, and ammonium acetate (from Sigma Aldrich), as well as KOH, HCl, and ethanol (from Carl Roth), were used in the experiment. Polymerisation reactions were conducted using either glass slides with cavities (from Carl Roth) or in 24 - well plates (from Greiner CELLSTAR®)

@

У "химии и физики" есть своя "могучая творческая сила" - отбор на устойчивость проходят только энергетически выгодные формы.

Только что пришла новость новом способе поиска стабильных конформаций, упускаемых при молекулярном моделировании. https://www.kommersant.ru/doc/7890381?utm_source=publishing&

Каждая геотермальная пересыхающая лужа существуют геологически недолго, при этом они малочисленны и разрозненны. Мне кажется, каждый из этих факторов на порядки снижает вероятность возникновения и сохранения (невымириания) эволющионирующих систем. Снижает по сравнению с чем? По сравнению с пересыхающими приливными лужами. И если химический состав тогдашней морской воды был подходящим для развития РНК-жизни, то, на мой взгляд, в качестве колыбели жизни в первую очередь следует предполагать приливную зону. Но и если для РНК-жизни необходим именно набор растворённых веществ, имеющийся в геотермальных источниках, но отстутствующий в океане, я бы всё равно предполагал ключевую роль геотермальных источников приливной зоны. На мой взгляд, относительная малочисленность (по сравнению с чисто наземными) таких источников с избытком компенсируется возможностью переноса (пред)биомолекул океаном от одного источника к другим.

ПС: "Приливная гипотеза" поднимает роль Луны в возникновении жизни. Тогдашняя близкая Луна обеспечивала приливы в десятки раз мощнее солнечных, с соответствующим увеличением заливаемой зоны. А с учётом предполагаемых геохимических изменений на поверхности Земли вследствие импакта, приведшего в образованию Луны, может оказаться, что не появись у Земли Луна, возниковение жизни оказалось бы невозможным. Это, в свою очередь, может сделать жизнь, даже примитивную, куда более редким явлением, чем последнее время начинает казаться.

-

Мимо. Всё дело, что говорится, что реакция происходила только в пресной воде, с магнием и гидрофобными аминокислотами, предположительно, на вулканических островах.

Если не ошибаюсь, насыщенная соль разрушает органику. Минимум, рядом с средиземноморскими пляжами стоит душ.

Но, самая последняя работа Мулкиджаньяна, что из за импактного возникновении Луны земля на время насытилась элементарным цинком, а с этого возникло много органики.

* * *

ИИ сам может себя финансировать. ИИ за деньги генерирует картинки, развлечение движет технологию. Банки используют ИИ, вот и деньги. Освоение появляющийся технологий важный вопрос, опоздали, а потом не догнать. Но таки чересчур это разрекламировано.-

-

Современная теория предполагает, что океан возник в результате дегазации мантии. Представляете этот процесс? Типа вулканических фумаролов всяких. Скорее, первичный океан был кислым и с совершенно не теми солями, которые преобладают в нём сейчас. А то у вас получается, твердь отдельно возникла, потом кто-то лил на неё пресную воду, твердь растворялась, и эти соли в растворах попадали в налитый пресноводный океан. Вода в кометах - и то не пресная.

-

-

-

ии ещё не изобрели, а методы стат-моделирования из различных областей экономики и науки, объединённые в хайповый-лихорадочный бренд «ии», объединяет только то, что лопаты в этой лихорадке продаёт всего один производитель видеокарт :)

-

Тут главное, отделить хайп от реальности.

Статистическая моделирование через пропуск случайных чисел (

https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_Монте-Карло ) вполне доказало себя и в науке и в экономике, но про это мало кто слышал. А научных заслуг у ИИ кот наплакал.

Ещё ИИ покорит Землю, как нанотехнологии. (Если всех покорит, то правительственное финансирование гарантировано.) Характерно, что про опасность ИИ говорят те же, кто его разрабатывают, например, Элон Маск.

Тут главное название, Искусственный Интеллект, что водит в заблуждение. Нейронные Сети - хороший объясняющий термин. Дрон используя нейросети распознаёт танк, вот и "умная машина", и без чудес.

Последнее был китайский ИИ, там команда сначала разрабатывала технологии для биржевой торговли (чтоб грести деньги), потом выпустила дешёвый ИИ, обгоняющий надутых западных аналогов. Тут же его объявили враждебным. -

Тут статья. Смотрим, без компьютера не обошлось.

Computational modelling of amino acid-catalysed RNA polymerisation

Только нет тут ИИ, так как он тут бесполезен.

All quantum chemical calculations were performed with the Gaussian09 computer code. Classical molecular dynamics simulations were conducted using the AMBER22 programme combined with the OL3 and ff14SB force fields for nucleotides and amino acids, respectively. Hydrogen bonding and interaction patterns were analysed using cpptraj and VMD.

Ab initio molecular dynamics simulations were performed with CP2K on minimal hydrated systems containing cCMP, amino acids, and a limited number of water molecules to assess amino acid-selective interaction patterns relevant to catalysis in dry-state RNA polymerisation.

The LabVIEW programme code (Spectral_browser_3.58) used for Mass Spectrometry analysis in this study is available at: https://doi.org/10.5282/ubm/data.588.

-

С точки зрения темы статьи рисуется совершенно стройная картина:

1. - в одной локации ( со своими специфическими условиями) происходит успешный синтез и накопление нуклеиновых кислот,

2 . - во второй локации синтез и накопление аминокислот,

3. - в третьей накапливается калий, цинк и пр (по Мулкиджаняну).

4. - над геотермальным полем прошли осадки (снег, дождь) лужи переполнились и нуклеиновые и аминокислоты смешались во вторичном водоеме - пошел синтез олигонуклеотидов как и написано.

5. - на геотермальных полях неизбежно формируются речные бассейны (скорее всего временные) внутри которых возникают вторичные, третичные и т.д. водоемы, в них последовательно идет формирование все более богатой органикой среды и синтез все более сложных молекулярных комплексов, в которых и запускается дарвиновская эволюция.

Отдельная благодарность за освещение прогресса в деле абиогенной дарвиновской эволюции Александру Маркову.

-

Вот не спорю что красиво. Очень. И автору респект. Но не бьёт картинка с геологией

https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/437488/Evolyutsiya_Zemli_ot_zarozhdeniya_do_poyavleniya_noosfery

"Элементы" или специально или так удачно совпало, что мы можем посмотреть с двух точек зрения, как всё было до начала начал).

Хотя бы потому, что все необходимые ингредиенты, исходя из геологической истории планеты, появились достаточно поздно, для абиогенеза.

У биологов, как-то само-собой, что все химические элементы, полной коробочкой, уже в газо-пылевом облаке. А вот нет.

А у геологов, как-то вскользь, сикейровскими мазками, признавая наличие жизни, без ответа - откуда взялась, если мир был пустынен и крайне скуден на химические элементы.-

-

-

-

-

Рассказать о мифической нехватке химических элементов, туманно намекая о собственном умственном превосходстве и сакральных, известных только посвященным знаниях

-

-

Непонятно. Каких химических элементов не хватало? В статье естественно ничего нет, непонятно, зачем вы на неё сослались, да ещё написав так много слов абсолютно ни о чём. Вы бы сэкономили много места и времени просто написав пару предложений по делу, вместо " ах, вы не понимаете, вот если бы понимали, но вы не понимаете. Я бы сказал конечно, я то понимаю, но остальные-то нет, а я-то да". Посмотрите на то, что вы написали: сколько комментариев кроме намеков на непонятно что ничего не содержат. Полагаю, никаких объяснений и не будет? Раз уж вы до сих пор даже не пытались

-

Это вы о себе любимом? Про пару предложений? Так и приведите их, если там нет ничего об этом.

Там даже более того есть. Основная идея рудознатцев, вокруг которой написана статья, как раз о том, что новые, теперь уже, минералы и залежи образуются прямо сегодня. Возможно это несколько оптимистический взгляд на вещи, но он имеет право на жизнь, потому что процессы изменений идут постоянно. Земля не застывший кусок грязи.

-

-

-

-

-

-

-

Рад, что г-н Марков начал писать чаще.

Прочитал его, возможно, всего от начала 2000-х.

С начала века его публикации раз за разом убеждают тебя, что вот-вот-вот и тайна жизни будет разгадана.

Вот-вот-вот...

Что совершенно несомненно, если сложить мои и ваши какашки в большую бочку и поставить на солнышко на 4млрд лет, то из этой бочки несомненно вылезет обезьяна и присоединиться к нашей дискуссии.

-

"

из этой бочки несомненно вылезет обезьяна и присоединиться к нашей дискуссии.

"

Если мёртвая вода воссоздавала правильную структуру организма, то что могла добавить живая вода? (бабушкины сказки несомненно не врут)-

-

С живой водой все в принципе понятно.

В некоторых случаях ее заменяют поцелуем, что проясняет механизм действия этого вещества.

А вот с мертвой водой ситуация опять обескураживающая.

Все опыты по регенерации почему-то пытаются проводить на живых организмах.

Хотя все архивные записи и свидетельства очевидцев в один голос утверждают, что применять ее можно только к мертвым.

А к живым применять мертвую воду глупо и даже опасно - в лучшем случае коэленочком станешь.

-

-

-

-

Я вообще ничего не писал про высоту приливной волны, так как для описанного в статье процесса это не важно. Под "огромной" приливной волной я больше подразумевал ее протяженность, так как она, фактически двигалась по всей поверхности такого глобального мелководного океана. Такая приливная волна в любом случае существовала и она существует даже сейчас. Но для процесса описанного в статье вполне достаточно колебаний уровня от несколько сантиметров до десятков сантиметров. Этого достаточно, чтобы на относительно равнинной поверхности циклически обнажались и погружались под воду десятки миллионов квадратных километров дна. С течением времени высота приливов так же росла, так как росла и глубина молодого океана.

Кроме того, на высоту приливов та же влияет сила гравитационного поля Луны, которая в тот период была еще очень близко к Земле и притягивала не только воду, но даже молодую кору Земли. Но, соглашусь, что, наверное, более правильно было написать не "огромная" волна, а глобальная или протяженная.

-

Последние новости

См. также

Рис. 1. Ранние этапы происхождения жизни согласно сценарию, основанному на матричном лигировании (Templated ligation). Сначала происходит абиогенный синтез активированных нуклеотидов — нуклеозид-2’,3’-циклофосфатов (активация путем присоединения остатка фосфорной кислоты ко второму и третьему атомам углерода рибозы). Затем из нуклеотидов тем или иным способом собираются короткие молекулы РНК (Oligomerization, слева). Обсуждаемая статья посвящена именно этому этапу. Олигонуклеотиды затем соединяются в более длинные молекулы РНК и размножаются путем матричного лигирования (Templated ligation, в центре). На круглой врезке показан механизм лигирования: ОН-группа пятого атома углерода рибозы одного нуклеотида реагирует с фосфатом, присоединенным к второму и третьему атомам рибозы другого нуклеотида. В тот момент, когда молекулы РНК начинают стабильно размножаться путем матричного лигирования, стартует дарвиновская эволюция. Это закономерно приводит к появлению и постепенному совершенствованию различных рибозимов, в том числе рибозимов-полимераз (Ribozymatic replication, справа). Рисунок из статьи A. Serrão et al., 2024. High-Fidelity RNA Copying via 2′,3′-Cyclic Phosphate Ligation