Условия на экзопланете K2-18b не очень подходят для жизни

Недавно в атмосфере экзопланеты K2-18b были обнаружены признаки наличия диметилсульфида — соединения, которое на Земле образуется только в результате деятельности живых организмов. Эта новость взбудоражила астрономическое сообщество. Но насколько уверенно можно заявлять об обитаемости K2-18b? Оказывается, все не так просто. Моделирование внутреннего строения и атмосферы K2-18b и других водородно-водных планет позволило установить серьезные ограничения на условия, пригодные для жизни. В частности, жидкая вода на таких планетах может существовать лишь при значительно меньшей освещенности со стороны родительской звезды по сравнению с классическими землеподобными планетами. Это значит, что зона обитаемости в случае K2-18b располагается на большем расстоянии от звезды, чем было принято считать раньше.

Водно-водородные планеты

Водородно-водные миры (hycean planets, от слов «hydrogen» и «ocean») — это планеты, по определению, обладающие водяным океаном и водородно-гелиевой атмосферой. Теоретически, атмосфера такой планеты может быть не слишком протяженной, ее размер может совпадать с земным, а океан — соседствовать с сушей. Однако чаще всего по размеру и плотности такие планеты занимают промежуточное положение между Землей и Нептуном — самой крупной скалистой планетой и самым компактным ледяным гигантом Солнечной системы, соответственно. От суперземель их отличает существенная доля воды и других льдов в составе, а от нептунов и мининептунов — наличие четкой границы между атмосферой и водой. Льды — то есть любые летучие соединения, такие как вода или метан, в любом агрегатном состоянии, кроме газа, — образуют мантию толщиной сотни и тысячи километров. Если плотность планеты меньше, чем у скалистого тела такой же массы, но больше, чем у ледяного, в ее атмосфере преобладает водород, и она не слишком разогрета — вполне возможно, перед нами водородно-водный мир. Атмосфера при этом не должна быть слишком массивной — в противном случае жидкий океан не сможет существовать при любой освещенности (то есть энергии, поступающей от звезды) планеты, включая нулевую.

Чем массивнее атмосфера, тем выше, при прочих равных, температура в приповерхностном слое. У массивных атмосфер она определяется, в первую очередь, адиабатическим разогревом, и только во вторую — парниковым эффектом. Профиль температуры задается условиями на фотосфере — уровне, откуда тепловое излучение может беспрепятственно уходить в космос (обычно 0,1–0,5 бар). Температура на ней определяется балансом между разогревом светом звезды и внутренним теплом и охлаждением за счет испускания теплового излучения. Погружаясь вглубь от фотосферы, газ сжимается и подвергается адиабатическому разогреву. Наоборот, газ из глубин, поднимаясь, расширяется и охлаждается. В отсутствие конденсации зависимость температуры от давления следует сухой адиабате (в земной атмосфере 9,8°C/км). Если в восходящих потоках возможна конденсация водяного пара или другого летучего компонента, теплота конденсации компенсирует адиабатическое охлаждение, и профиль температуры соответствует более пологой влажной адиабате (3–9°C/км, в зависимости от содержания влаги).

Уравнение адиабаты имеет вид \(T_2=T_1\times\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}\), где γ — адиабатический коэффициент (1,4 для водорода, 5/3 для гелия), поэтому температура на глубине пропорциональна температуре фотосферы. Если при давлении 1 бар температура составляет 60 К (как на Уране), то на уровне 1 кбар она достигнет 510 К, а если при 1 бар температура равна 250 К (как на K2-18b) — то при 1 кбар будет целых 2100 К (при γ = 1,.45 и условии следования идеальной адиабате; в реальности возможны отклонения в обе стороны). Несмотря на слабый солнечный разогрев и почти полное отсутствие внутреннего тепла, на нижней границе атмосферы Урана, при давлении около ста килобар, температура составляет около двух тысяч градусов.

Водородно-водные миры представляют определенный интерес: там, где вода — там может быть и жизнь. При этом, большой радиус таких планет и протяженность их водородных атмосфер делают их намного более удобными целями для изучения методом транзитной спектроскопии, чем аналоги Земли (подробно о транзитной спектроскопии говорилось в новости Анализ спектров показал, что атмосферы двух планет в системе L 98-59 богаты серосодержащими газами, «Элементы», 16.04.2025).

Планету K2-18b открыли транзитным методом во время дополнительной наблюдательной программы телескопа «Кеплер» в 2015 году (B. Montet et al., 2015. Stellar and Planetary Properties of K2 Campaign 1 Candidates and Validation of 18 Systems, Including a Planet Receiving Earth-like Insolation). Ее радиус оказался равным 2,6±0,1 земного, что слишком много для суперземель. Масса планеты была определена методом лучевых скоростей по результатам наблюдений 2015–2017 годов и составила 8,6±1,3 земной — это соответствует плотности 2,7 г/см3. В составе K2-18b должны быть не только льды, но и протяженная атмосфера из водорода и гелия. Однако она находится в классической зоне обитаемости — освещенность на K2-18b почти в точности совпадает с земной, а ее орбита круговая.

Центральная звезда системы K2-18 — близкий красный карлик радиусом 0,36 солнечного и массой 0,41 масс Солнца, удаленный от нас на 110 световых лет. Таким образом, на данный момент K2-18b — одна из наиболее интересных целей транзитной спектроскопии, и о ее атмосфере можно получить достаточно подробные сведения, используя существующие обсерватории.

Недавно в спектрах атмосферы K2-18b нашли признаки полос поглощения диметилсульфида — соединения, которое на Земле образуется только за счет биологических процессов (N. Madhusudhan et al., 2025. New Constraints on DMS and DMDS in the Atmosphere of K2-18 b from JWST MIRI). Достоверность этой находки пока не слишком высока, но все же она вызывает вопрос — могли ли мы обнаружить признаки жизни на планете, столь не похожей на Землю?

K2-18b — планета-океан или мининептун?

Для начала, следует разобраться во внутреннем строении K2-18b. Ее радиус слишком велик для тела такой же массы, состоящего из чистой воды (синяя линия на рис. 2). Избыток в 0,2 радиуса Земли (~1300 км) должен приходиться на атмосферу, которая может быть только водородно-гелиевой. Транзитная спектроскопия подтверждает это предположение, и указывает на примеси водяного пара, углекислого газа и метана в концентрации порядка 1% каждый.

Рис. 2. K2-18b и другие известные планеты на диаграмме «масса — радиус». Наклонные линии отображают зависимости радиусов планет от их масс при фиксированных составах, указанных в верхней части диаграммы. Рисунок из статьи N. Madhusudhan et al., 2020. The interior and atmosphere of the habitable-zone exoplanet K2-18b

Зная только массу и радиус планеты, невозможно сказать, что скрывается под водородной оболочкой — скалы, льды, или их смесь. Если недра планеты плотные — атмосфера должна быть очень протяженной, чтобы довести наблюдаемый радиус «до метки» (см. расстояния до других линий на рис. 2). Чем больше в недрах льдов и чем меньше их плотность — тем меньшая доля радиуса планеты остается на атмосферу, и тем ниже давление и температура в ее основании.

Результаты моделирования внутреннего строения K2-18b и параметров ее атмосферы при различных составах ее недр были опубликованы еще в 2020 году (N. Madhusudhan et al., 2020. The interior and atmosphere of the habitable-zone exoplanet K2-18b). Они представлены в таблице. Сравнительно мягкие условия в основании атмосферы получаются только в предельном случае — если планета состоит из почти чистого льда. В реальности «стандартным» соотношением льдов и скал является 1:1 с небольшими отклонениями от этой цифры — например, как у Каллисто, Плутона и других небольших тел, образовавшихся во внешней части протопланетного диска. Некоторые спутники Сатурна состоят почти из чистого льда, но они — продукты столкновений, собравшиеся воедино осколки ледяных мантий исходных тел. Чем больше планета, тем менее вероятно, что она образуется таким образом.

Таблица. Характеристики атмосферы K2-18b в зависимости от ее состава (в предположении, что альбедо среднее, а в атмосфере отсутствуют суперадиабатические слои)

| Массовая доля компонентов в составе планеты, % | Давление, бар | Температура, K | ||

| Mg+FeSiO3 (скалы) | H2O (льды) | H2+He (атмосфера) | ||

| 0 | 100 | 10−4 | ~0,2 | ~300 |

| 10 | 90 | 0,006 | 130 | 560 |

| 45 | 54,97 | 0,03 | 700 | 1500 |

| 94,7 | 0,3 | 5 | 106 | 4000 |

При наиболее вероятном содержании льдов атмосферное давление на K2-18b составит от 300 до 700 атмосфер, а температура — от 800 до 1500 К (оценка давления получена интерполяцией зависимостей на рис. 2). И то, и другое — заведомо выше критической точки воды.

Рис. 3. Слева: зависимость удельной массы водородной оболочки от доли льдов в составе K2-18b. Синий и красный диапазоны соответствуют геотермальному потоку 22 и 350 мВт/м2 (эквивалентная температура Tint = 25 и 50 К; у Земли — 90 мВт/м2 и 35 К). Справа: профили «температура — давление» в атмосфере K2-18b, наложенные на фазовую диаграмму воды. Точками 1, 2 и 3 отмечены модели, соответствующие трем последним строкам в таблице выше. Рисунки из статьи N. Madhusudhan et al., 2020. The interior and atmosphere of the habitable-zone exoplanet K2-18b

А может, все-таки океан?

Разобраться во внутреннем строении планеты помогает транзитная спектроскопия, поскольку с ее помощью можно определить состав атмосферы. Например, отсутствие в атмосфере аммиака может означать наличие водяного океана, ведь аммиак растворяется в воде (R. Hu et al., 2021. Unveiling shrouded oceans on temperate sub-Neptunes via transit signatures of solubility equilibria vs. gas thermochemistry). В атмосфере K2-18b аммиак не обнаружен, зато имеется углекислый газ, из чего ученые делают вывод, что, вероятно, океан все же есть (N. Madhusudhan et al., 2023. Carbon-bearing Molecules in a Possible Hycean Atmosphere).

Здесь нужно напомнить о том, как водород атмосферы взаимодействует с другими ее составляющими. Суть этих реакций одна и та же для всех основных компонентов — ее можно проиллюстрировать на примере соединений углерода. Запишем их так, чтобы компоненты в правой части занимали больший объем, чем в левой:

CH4 + H2O ↔ CO + 3 H2 (2 объема ↔ 4 объема)

CH4 + 2 H2O ↔ CO2 + 4 H2 (3 объема ↔ 5 объемов)

В соответствие с принципом Ле Шателье равновесие реакции смещается так, чтобы компенсировать влияние внешних условий. Давление сдвигает равновесие влево, а температура — вправо. Определяющим фактором здесь является давление, которое возрастает во много миллионов раз при движении от верхней границы атмосферы к нижней. В глубине атмосферы водород реагирует с оксидами и образует воду, метан, аммиак и другие гидриды, объем которых меньше объема исходных соединений. Температура там тоже высока, и реакции беспрепятственно протекают до достижения равновесия.

В верхних слоях атмосферы фактор давления обращается в противоположную сторону. Аммиак разлагается на водород и азот; вода и метан образуют угарный газ, а еще выше становится возможным образование углекислого газа. С разрежением и охлаждением скорость реакций падает. Поднимающийся в верхние слои атмосферы газ отражает в своем составе условия на уровне закалки (quench level), где реакции совсем прекращаются. Еще выше газ встречается с ионизирующим излучением звезды, которое поглощается молекулами и разбивает их на активные «осколки», возобновляя реакции. При этом из-за большого разрежения фотохимические реакции не доходят до равновесия, что приводит к сосуществованию в верхней атмосфере окисленных и восстановленных форм. Видеть в транзитном спектре мининептуна одновременно CH4 и CO2, или H2S и SO2 — обычное дело.

Распутать эту картину непросто. Отсутствие аммиака может отражать его растворение в океане, а может — высокую температуру на уровне закалки. Оксиды образуются в верхней атмосфере, а гидриды — в недрах, но не в океане; отсутствие гидридов и обогащение оксидами может означать его наличие. Но оно же может означать и большую примесь гидридов в самом океане, и наличие барьера между глубокой и верхней атмосферой, о котором речь пойдет ниже. Выйти на новый уровень определенности помогут только наблюдения и расчеты на приборах и в моделях следующего поколения.

Авторы многих исследований включают в свои модели «водородно-скальные планеты» — миры, образовавшиеся как суперземли, но успевшие захватить из протопланетной туманности массивную водородную оболочку. Такие модели весьма спорны. Давление на дне такой оболочки достигает сотен килобар, а температура — из-за комбинации тепла аккреции и адиабатического сжатия — многих тысяч градусов. Скалы и металлы плавятся, испаряются и растворяются, но главное — даже не это. Водород при таких условиях — сильнейший восстановитель. Он реагирует со всеми компонентами скал, кроме самых устойчивых оксидов, и превращает их в металлы и гидриды: (Mg1−xFex)SiO3 + 3H2 → x Fe + (1−x) MgO + SiH4 + (2+x) H2O (20 кбар, 1500°С). Силан в обычных условиях неустойчив, но его образование в недрах планет промежуточного типа было рассчитано и даже проверено экспериментально. Cкально-водородные миры очень быстро превращаются в мининептуны: маленькое ядро из металлов и некоторых оксидов, мантия из льдов высокого давления, водородная оболочка над ней (W. Misener et al., 2023. Atmospheres as windows into sub-Neptune interiors: coupled chemistry and structure of hydrogen-silane-water envelopes).

Водородную «крышку» на сверхкритическом океане закрывает исследование, вышедшее совсем недавно (S. Jordan et al., 2025. Planetary albedo is limited by the above-cloud atmosphere: Implications for sub-Neptune climate). Условия, указанные в таблице выше, можно «двигать» в ту или иную сторону, варьируя отражательную способность планеты. Повышая и альбедо планеты, и долю льдов в ее составе почти до их физических пределов, можно все-таки получить не очень горячий океан. Но выразительный транзитный спектр K2-18b не совместим с высоким альбедо. В самом деле, глубокие полосы поглощения в нем означают, что значительная часть света просто поглощается, не доходя до отражающих облаков. Авторы подсчитали, что наиболее вероятное альбедо планеты равно 0,2–0,3. При давлении 1 бар лавинный парниковый эффект наступает, если альбедо ниже 0,6, а при 10 бар — ниже 0,92.

Рис. 4. Иллюстрация влияния глубины облаков и наличия надоблачных аэрозолей на выраженность транзитного спектра. Рисунок из статьи S. Jordan et al., 2025. Planetary albedo is limited by the above-cloud atmosphere: Implications for sub-Neptune climate

По всем признакам K2-18b — плохой кандидат в обитаемые миры. Но не K2-18b единой: разнообразных планет переходного типа открыто гораздо больше, чем «земель». Каков все же их климат, и при каких условиях они могут быть обитаемыми?

Погода под слоем водорода

Водород при высоком давлении — парниковый газ: при земной освещенности даже чистой водородной атмосферы с давлением в десятки земных атмосфер может хватить, чтобы разогреть поверхность выше критической точки воды, 374°С (точное значение давления зависит от используемой модели; H. Innes et al., 2023. The Runaway Greenhouse Effect on Hycean Worlds). Однако водородные атмосферы имеют еще одно кардинальное отличие от атмосфер из тяжелых газов. Водяной пар легче азота и поэтому на Земле влажный прогретый воздух беспрепятственно поднимается вверх, где высвобождает тепловую энергию в космос. В земной атмосфере конвекционные процессы — летние ливни и грозы, а также тропические ураганы, — вносят большой вклад в охлаждение поверхности. В водородной атмосфере все обстоит иначе: водяной пар намного плотнее водорода. Нагреваясь светом звезды, «воздух» над океаном насыщается влагой, и рост плотности перевешивает тепловое расширение. Влажный нагретый воздух остается у поверхности и прогревается гораздо сильнее, чем на Земле.

Доля водяного пара в насыщенном воздухе над океаном экспоненциально возрастает с температурой, а плотность сухого воздуха обратно пропорциональна ей. При низких температурах первый фактор не перевешивает второй. Концентрация насыщенного пара мала и растет медленно — подавления конвекции не происходит. Пороговая концентрация равна \(q_{\mathrm{inh}} = \frac{1}{\mu_{\mathrm{H_2O}}- \mu_{\mathrm H_2}}\times\frac{RT}{L}\), где \(T\), \(\mu\), \(L\) и \(R\) — температура, молекулярная масса, теплота испарения, и газовая константа. При умеренных условиях она составляет всего несколько процентов (меньше, чем во влажном воздухе на Земле). Подробно о подавлении конвекции в водородных атмосферах можно почитать, например, в статье J. Leconte et al., 2016. Condensation-inhibited convection in hydrogen-rich atmospheres: Stability against double-diffusive processes and thermal profiles for Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune.

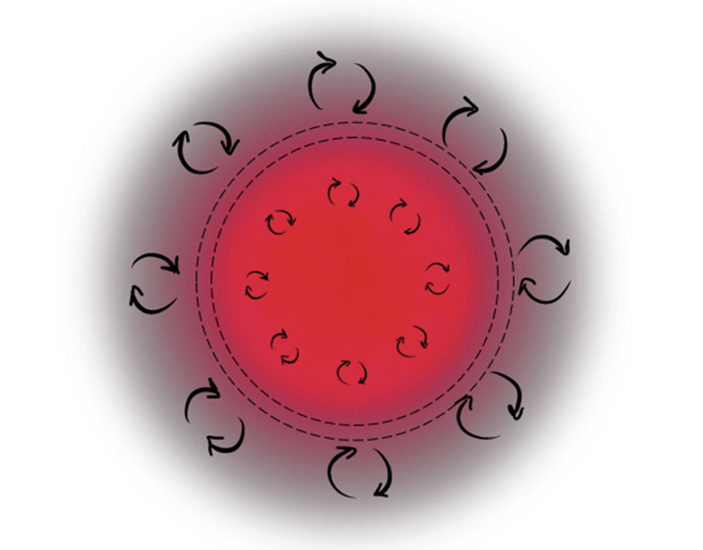

Благодаря подавлению конвекции, тропосфера водородно-водных миров оказывается разделенной на два слоя, а у газовых гигантов и нептунов — на три. В верхнем слое содержание водяного пара низкое. Там возможна обычная влажная конвекция, сопровождающаяся ливнями, а температурный профиль следует пологой влажной адиабате, в точности как на Земле. В переходном слое температура, содержание пара и плотность стремительно растут. Градиент температуры может многократно превышать градиент сухой адиабаты. На газовых гигантах содержание пара растет, пока не сравняется со средним значением в составе планеты. Ниже этого уровня конденсация делается невозможной, и начинается третий слой — горячая сухая тропосфера, в которой содержание пара постоянно, температура растет с глубиной по профилю сухой адиабаты (то есть быстрее, чем на Земле), и возможна только сухая конвекция. На водородно-водных мирах граница переходного слоя совпадает с поверхностью океана или слоя из чистого пара, переходящего в океан или сверхкритический флюид.

При сильном разогреве и отсутствии конденсации можно ожидать полного смешения атмосферы с водяным паром. Однако при давлениях выше десятков килобар водород и вода могут снова расслаиваться, даже при довольно высоких температурах (T. Guillot, 2021. Uranus and Neptune are key to understand planets with hydrogen atmospheres). Богатый водой флюид уходит в глубину, а внешняя оболочка обогащается водородом. Тропосферное расслоение при этом идентично газовым гигантам, и это может объяснять, почему атмосферы умеренно горячих нептунов все-таки состоят в основном из водорода.

В переходном слое подавлена не только конвекция, но и всякое вертикальное движение воздуха. Нисходящие холодные потоки, упираясь в пограничный слой, растекаются по нему, встретив более плотную среду. Восходящий поток, достигая границы переходного слоя снизу, испытывает конденсацию, приводящую к выделению тепла и снижению плотности. Но это снижение все равно оказывается меньшим, чем убывание плотности с высотой в окружающей среде, и подъем останавливается. Дождь, выпадающий из верхнего слоя, проходит пограничный слой насквозь и испаряется в нижнем слое, понижая локальную температуру воздуха и повышая его плотность. В нижнем слое образуется нисходящий поток, зеркально отражающий восходящий конвективный поток в верхнем. Эти нисходящие потоки запускают сухую конвекцию в нижнем слое, и на их место приходит воздух из глубин, нагретый звездным светом или внутренним теплом планеты.

Климат K2-18b

В прошлом году вышла статья, в которой была построена первая трехмерная климатическая модель водородной атмосферы с примесью водяного пара в применении к K2-18b (J. Leconte et al., 2024. A 3D picture of moist-convection inhibition in hydrogen-rich atmospheres: Implications for K2-18 b). Оказалось, что переходный слой занимает уровни давления от 0,2 до 0,3 бар. На Земле эти давления эквивалентны высотам полета авиалайнеров и вершине Эвереста. На верхней границе переходного слоя температура чуть выше земного эквивалента −10°С, но на нижней границе, всего через пару десятков километров, она повышается до +70°С. В нижнем слое температура, следуя сухой адиабате, растет гораздо быстрее, чем на Земле, и на уровне давления 1 бар она достигает +210°C. Даже в «предельной» модели внутреннего строения K2-18b океан оказывается очень горячим. При давлении 10 бар, лишь чуть менее маловероятном, он уже становится сверхкритическим.

Рис. 5. Модель атмосферы K2-18b. Слева направо: зависимость температуры от давления (105 Pa = 1 бар; пунктир — стандартная влажная адиабата в отсутствие подавления конвекции), концентрация водяного пара, вертикальная скорость воздушных потоков и относительная влажность. В правой части продемонстрирован конвективный шторм в верхней атмосфере и зеркальный нисходящий поток в нижней. Рисунок из статьи J. Leconte et al., 2024. A 3D picture of moist-convection inhibition in hydrogen-rich atmospheres: Implications for K2-18 b

Если теплоперенос через пограничный слой недостаточен, разогрев приводит к высвобождению части влаги из пограничного слоя в верхнюю тропосферу. Запускающаяся при этом влажная конвекция усиливает теплоперенос и ослабляет контраст температуры, что возвращает стабильность. Например, на Сатурне солнечному свету и внутреннему теплу требуется больше десяти лет, чтобы достаточно прогреть глубокую тропосферу. Когда это происходит, начинается грандиозный грозовой шторм, видимый с Земли даже в любительские телескопы — Большое белое пятно.

Рис. 6. Большое белое пятно на Сатурне. Фото с сайта en.wikipedia.org

Могут ли водородно-водные миры быть обитаемыми? С точки зрения температур и давлений — конечно! Но их обитаемая зона гораздо шире, и находится гораздо дальше от звезды, чем у «земель». По расчетам авторов статьи H. Innes et al., 2023. The Runaway Greenhouse Effect on Hycean Worlds, при давлении 1 бар ее внутренний край находится на эквиваленте орбиты Марса, а при 10 бар — внешнего пояса астероидов (0,4 и 0,07 земных освещенностей). При давлении десятков — сотен бар внешний край зоны обитаемости отсутствует: внутреннее тепло способно поддерживать океан жидким сколь угодно далеко от центральной звезды — и даже если ее вообще нет (см. планета-сирота).

Заключение

Одно из главных условий существования жизни — устойчивая неравновесность среды обитания. В такой среде должны присутствовать и поддерживаться градиенты условий или концентраций питательных веществ. И на K2-18b такая среда существует — это именно пограничный слой между верхней и нижней тропосферой. Он очень устойчив, и при этом обладает огромными градиентами температуры и концентрации водяного пара, — а значит, и примесей, сосуществующих с водой. На K2-18b может происходить даже круговорот этих примесей. Восстановленные соединения углерода, кислорода, азота и серы поднимаются снизу в пограничный слой и встречаются там с окисленными продуктами фотолиза, принесенными дождями из верхней тропосферы. Продукты фотолиза и химических реакций уносятся вглубь нисходящими потоками, восстанавливаются там водородом до исходных простых соединений, и цикл замыкается. С микроэлементами сложнее, поскольку металлы гораздо менее склонны образовывать летучие соединения, а путь от скального ядра до тропосферы на мининептунах очень долгий. Тем не менее, сверху их может поставлять метеорная пыль, а снизу, возможно, карбонилы и другие менее распространенные соединения.

Могут ли облака пограничного слоя K2-18b и других теплых мининептунов быть обитаемыми? Это предположение звучит не более фантастично, чем гипотеза о жизни в облаках Венеры!

Источники:

1) Nikku Madhusudhan, Savvas Constantinou, Måns Holmberg, Subhajit Sarkar, Anjali A. A. Piette, Julianne I. Moses. New Constraints on DMS and DMDS in the Atmosphere of K2-18 b from JWST MIRI // электронный препринт arXiv:2504.12267 [astro-ph.EP].

2) Sean Jordan, Oliver Shorttle, Sascha P. Quanz. Planetary albedo is limited by the above-cloud atmosphere: Implications for sub-Neptune climate // электронный препринт arXiv:2504.12030 [astro-ph.EP].

Иван Лаврёнов

-

Насколько я помню, адиабатический процесс происходит без теплообмена. Если теплообмен есть, то нагретый сжатием газ рано или поздно остынет, если нет иных источников тепла. А здесь написано, что нагретый от сжатия газ может быть сколь угодно долго горячим, даже у планеты-сироты. Как же так?

-

Во-первых, про адиабату, это следовало бы прояснить получше)

Адиабатичность означает, что восходящие и нисходящие потоки не успевают обменяться теплом друг с другом, их температура в первую очередь определяется высотой. Но во вторую очередь, у восходящего нагретого потока температура на каждой высоте чуть выше средней _на той же высоте_, а у нисходящего холодного - чуть ниже. Так что да, при конвекции в атмосферах, да и в звездных недрах, восходящие потоки охлаждаются в основном за счет адиабаты, и при этом переносят тепло снизу вверх - до той высоты, с которой оно может высветиться в космос.

Планеты-сироты сохраняют внутреннее тепло практически так же, как и обычные тех же размеров. У скалистых теплопотери задаются вулканизмом, теплопроводностью через литосферу, тектоникой - это все довольно неэффективные механизмы. Поэтому Земля еще ничуть не остыла. Соответственно, у аналога Земли с водородной атмосферой температура фотосферы, очень высоко над поверхностью, будет что-то около 35 К, чуть прохладнее Плутона. Но если давление под тысячу атмосфер - то на поверхности будет примерно как на Земле, даже при том небольшом тепловом потоке, который есть. Стоит к нему добавить освещенность даже как на Нептуне - и океан станет горячим!

У нептунов и гигантов тепло переносит конвекция, которая в принципе эффективнее. Но вот эти модели барьерных слоев означают, что отток тепла ниже, чем в случае, когда конвекция свободно проходит через всю толщу, соответственно, недра дольше остаются горячими.

С микроэлементами сложнее, поскольку металлы гораздо менее склонны образовывать летучие соединения, а путь от скального ядра до тропосферы на мининептунах очень долгий.На этом глобусе внутреннее содержимое вываливается тоже нелетучим манером, тащемта. Что там на этих крупняках с "тектоникой"/"вулканизмом"?..

Какбэ на миниатюрных ледяных глобусах возможен криовулканизмь, например. :з

-

Были эксперименты, с ходу не найду первоисточники, но анаэробы вполне могут - если им есть, чем питаться, и если их ничего не травит.

-

Совершенно верно. Первейший способ получения энергии для жизни и фиксации углерода - метаногенез из водорода и углекислого газа.

Аммиак же (точнее соли аммония) - пожалуй самая удобная форма получения азота клеткой.

Другое дело, что для химической основы любой сколь-нибудь реально мыслимой жизни - нерегулярных гетерополимеров в сильнополярных растворителях - верхний температурный предел устойчивости не превышает ~400 K.-

Ну в микрокаплях воды условия для появления жизни выглядят лучше чем в геотермальной.

1) мембрана нужна сразу для регулирования испарения.

2) деление через электростатический распад.

3) условия стабильные, по мере падения температура будет расти и вероятность деления тоже.

4) уже сформировавшийся в атмосфере luca мог попасть в гейзер.-

1) Даже современные клетки испарение именно клеточной мембраной именно регулировать не умеют практически никак. Может вы имели ввиду просто некоторое ограничение испарения?

2) Строгое разделение на физически отдельные клетки - далеко не первостепенная для жизни функция - ни для простой (см. Thiomargarita magnifica), ни даже для сложной (см. "низшие грибы").

А вот с металлами для катализа ключевых реакций полимеризации весьма туговато в микрокаплях облаков.-

В кислородной атмосфере - да, а вот в метанововодородной испарения почти нет.

Тут деление в атмосфере равно размножению.

Есть ли древние ферменты (времени луки) с металлами?-

Есть ли древние ферменты (времени луки) с металлами?

Да практически все ключевые ферменты-полимеразы нуклеиновых кислот - металлоферменты, требующие прежде всего Mg2+ или же, возможно, Fe2+ (но только в строго восстановительной среде). Да и синтез белка - трансляция - тоже не очень-то идёт без металлов. Прежде всего марганца и цинка.-

полимераза 3 работает судя по дипсику и без магния, но плохо.

В атмосфере древней земли судя по данным геологии было много железа+2(!). До кислородной катастрофы.-

А после его во внутриклеточных процессах, вероятно, пришлось заменить на более стабильный ион того же заряда и примерно того же радиуса - магний: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5397171/

-

Там много чего надо было бы сделать.

Например приспособить мембрану к работе в окружении воды, а не атмосферы. Замена иона выглядит как не самая большая проблема.

-

-

-

-

-

-

Совсем отсутствовать металлы не будут, метеорная пыль есть практически везде и всегда. На Земле это десятки-сотни тысяч тонн в год, и с микроэлементами там все в порядке) равно как и с доступностью, большая часть - уже намного меньше миллиметра в диаметре. Да, на квадратный метр приходятся сотни микрограммов в год, но в пограничном слое тропосферы эта пыль может зависать до некоторой степени - больше шанс, что попадет в каплю с микробом. Биосферу суммарной массой этак в гигатонну это вполне может поддерживать, кмк. Да и температура в переходном слое никак не 400 К, там чуть жарче, чем на Земле.

Причем у него температура не особо зависит от освещенности, просто чем она меньше - тем он глубже в атмосфере. Даже думаю, что идеал - это освещенность как на астероидах или ближе к юпитерианской, тогда давление в переходном слое будет атмосфер десять. Свет еще есть, и по дороге к нему поглощается не очень сильно, а требования по устойчивости к выпадению вниз ослабляются почти на пару порядков. Может и многоклеточное что-то разовьется)

А с выносом из недр у мини-нептунов полегче, чем у планет-океанов. У последних есть барьер океан-атмосфера, действительно, мало что вылететь может. К тому же, в верхнем слое океана химия водная, а не суперкритическая-водородная. Вторая и сама по себе допускает гораздо больше летучих форм, и температура там выше по определению.

У гигантов вообще есть солевой и силикатно-железный облачные слои в атмосфере. Предполагается, что они есть всегда, если водородная атмосфера достаточно протяженная, залегают при температурах, соответственно, под тысячу и около полутора. На горячих юпитерах и нептунах они наблюдаемы, на прохладных, в том числе на нашем, они глубоко в атмосфере, но мелкие частицы оттуда вполне могут залетать в высокие слои и приносить туда всё, что надо.

Карбонилы, кстати, зафиксированы чуть ли не в анаэробных карманах канализации, что-то там их производит из растворенных в воде металлов.

PS на прохладных гигантах глубинные облака, скорее всего, уже не из MgSiO3, а каких-нибудь самых устойчивых оксидов и металлов, там все, что может, восстанавливается водородом. Но суть все равно та же - в глубокой атмосфере металлы есть, с падением температуры они конденсируются, но наверх выноситься до некоторой степени могут. Сложнее, если между ядром и атмосферой есть оболочка из твердых льдов высокого давления. В обитаемость некоторых подклассов газовых гигантов я верю даже побольше, чем почти всех нептунов)))-

-

Зато эволюция стимулируется. А на мини-нептунах и газовых гигантах миллиарды лет подряд в точности одно и то же, устойчивое к чему угодно, включая значительные изменения орбиты и падения стокилометровых астероидов. Микробы могут быть повсюду, не очень удивлюсь, если и на Юпитере что-то в водных облаках найдут.

Кстати, литопанспермия вполне могла занести. На Юпитер в изобилии падает все, что выбито с планет земной группы. Может, кому-то и повезло вовремя покинуть падающий камень, например, со вскипающей водой, и удержаться в облаках.

Но дальше эволюционировать решительно незачем)-

Наверно да. Не особо представляю себе многоклеточных на Юпитере )

Хотя если так подумать то и на земле тоже.

На Юпитере наверно невозможно из за всепроникающего гелия не невозможности иметь что то вроде воздушного пузыря. Какие нить фильтраторы облаков, но там по идее не должно быть локальных восходящих потоков. Вообщем не представляю.

Лука слишком сложный и безальтернативный что бы эволюционировать. Он мог просто сойти с облаков.

-

-

-

-

Я не верю, что лука возник в воде, по мне в атмосфере и эффектом основателя у нас 20 аминокислот (почему стабильно именно 20 для меня основная загадка жизни)

-

Ну вообще-то не абсолютно стабильно - см. селеноцистеин и пирролизин.

Но в целом причина понятна - сколь-нибудь существенное изменение кодировки аминокислот разом перекорёжит чуть менее чем все кодируемые белки в уже довольно сложном геноме природной проэволюционировавшей клетки с очевидным исходом.-

Если во времена луки были и другие комбинации аминокислот (вон бактерии и археи вместе выжили), то почему все выродилось только в один вариант?

-

-

Почему? Их могло быть с сотню разных.

Но только одна клетка смогла приспособиться к большой воде, а остальные просто потом не успели. И вот вариант отца основателя, а дальше при кислородной катастрофе остальные варианты окончательно зачислились(в атмосфере).-

Но только одна клетка смогла приспособиться к большой воде

Во-первых ещё не факт что LUCA(S) был одной клеткой, да и вообще - автономной клеткой, если вспомнить о малосовместимости компонентов бактериальной и архейной мембран.а дальше при кислородной катастрофе остальные варианты окончательно зачистились (в атмосфере).

А что же тогда остальные строгие анаэробы не вымерли до сих пор?

-

-

-

-

-

-

-

Да, на квадратный метр приходятся сотни микрограммов в год, но в пограничном слое тропосферы эта пыль может зависать до некоторой степени - больше шанс, что попадет в каплю с микробом. Биосферу суммарной массой этак в гигатонну это вполне может поддерживать, кмк.

Не все многовалентные металлы в клетке - микроэлементы. Тот же магний (или же железо - как его возможный заменитель) и кальций - мАкроэлементы с количеством в клетке не меньше чем у серы, входящей в состав двух из 20 биогенных аминокислот.

https://www.knowledgedoor.com/2/elements_handbook/element_abundances_in_bacteria.html

И что с ещё одним биогенным мАкроэлементом из неметаллов - фосфором? У земной жизни вся энергетика построена на пирофосфорной связи.-

-

Поскольку доступность элементов является универсальным лимитирующим фактором роста, то всегда существует сильное давление отбора на снижение зависимости от них. Так что если уж современные прокариоты не могут обеспечивать жизнедеятельность меньшими их количествами, то древнейшие формы жизни и подавно не могли.

-

Тут вопрос, был ли фосфин и сероводород ядовит для луки. Получается что в том или ином виде все элементы были доступны. Со2, h2s, h3p, fe+2, hcl, h2, h3n, h2o, h4c

-

Большинство летучих гидридов-восстановителей - циановодород, сероводород, фосфин - являются респираторными ядами, то есть токсичны только для аэробных организмов.

Получается что в том или ином виде все элементы были доступны.

Но остаётся вопрос - в каком количестве. Как минимум пара двухвалентных металлов - мАкроэлементы.

-

-

-

-

-

Фосфор есть в метеороидах, +/- столько же, сколько в земной коре. Немного, но зато он там доступен весь, поскольку идет в составе мелкодисперсной пыли. Причем часть пыли - субмикронные частицы, продукты конденсации пара в метеорных следах. На Земле-то основная проблема - он предпочитает сидеть в скалах, и воде плохо растворяется...

А на гигантах да, есть фосфин, хотя видимо большая его часть разваливается по дороге в среднюю атмосферу. Но и сам фосфор достаточно летуч, чтобы добраться даже до нижней границы переходного слоя. При +70оС там давление пара еще далеко не нулевое. И он есть всегда, поскольку поставляется из бездонного "снизу" восходящими потоками.

И это снова -1 планетам-океанам, где есть водный барьер и в облака фосфору снизу не попасть

Так что тут все зависит от того, могут ли в принципе анаэробы переваривать восстановленные формы фосфора. Но Земле не особо, но они с ними никогда всерьез и не встречались, чтобы адаптироваться)

PS а в верхней атмосфере фотохимия вполне может делать H3PO4 из восстановленных форм. Говорится, на Венере часть кислоты в каплях - фосфорная, хотя это не точно. Если на мининептунах это имеет место, то она еще и будет в облаках переходного слоя накапливаться-

На Земле-то основная проблема - он предпочитает сидеть в скалах, и воде плохо растворяется...

Это преувеличение!!

Есть фосфаты калия/натрия. Есть гидро- и дигидрофосфаты, наконец.

В более ядрёных многокомпонентных/реальных минералах да ещё и включённый в нерастворимую матрицу - так-то да. Тут даже стопроцентно растворимое (в чистом виде) вещество может начать выпендриваться, и даже небо и даже ал... :з

-

Та же основной процесс должен быть проход атмосферы через горячее пятно. Кроме того там атмосфера не гипер скоростная как на Венере случайно?

Последние новости

Рис. 1. Схематичное изображение подавления конвекции в пограничном слое, разделяющем атмосферу и мантию мининептуна. Рисунок из статьи S. Markham et al., 2022. Convective inhibition with an ocean. I. Supercritical cores on sub-Neptunes/super-Earths