Коллективная охота рыб и осьминогов — пример взаимовыгодного сотрудничества неродственных видов

Наблюдения за совместной охотой рыб и осьминогов в Красном море показали, что между участниками этих необычных охотничьих коллективов существует сложная и гибкая система взаимовыгодных отношений. В ее основе лежат разные охотничьи способности и вытекающее из них разделение функций. Рыбы лучше умеют находить спрятавшуюся добычу, а осьминог — выгонять ее из укрытий. Поэтому рыбы выполняют в группе функцию разведчиков, указывая осьминогу, в каких трещинах и под какими камнями стоит пошарить щупальцами, а осьминог, который в группе всегда только один, решает, какую из предложенных опций выбрать. Добыча, спугнутая осьминогом и ускользнувшая от него, достается рыбам. Эксперименты подтвердили, что такое сотрудничество выгодно не только рыбам, которые без осьминога просто не добрались бы до спрятавшейся добычи, но и осьминогу, которому в отсутствие рыб-помощников приходится тратить больше сил на поиски добычи. В этой системе есть даже механизм противодействия нахлебничеству: осьминог и некоторые рыбы периодически толкают лентяев, недостаточно активно ищущих добычу, побуждая их вкладывать больше сил в общее дело. Столь сложная система кооперативных взаимодействий между представителями разных видов — редкость в животном мире. Это особенно удивительно, учитывая, что осьминоги не являются социальными животными, не имеют соответствующих инстинктов и опыта сложных взаимодействий друг с другом, однако по отношению к партнерам-рыбам они проявляют высокую социальную компетентность.

Разные виды хищников выработали в ходе эволюции широкий спектр разнообразных охотничьих стратегий и способностей. Это открывает возможности для межвидовой кооперации, основанной на разделении функций. Например, если один вид хищников хорошо умеет находить добычу, а другой — выгонять ее из укрытий, то совместная охота может оказаться выгодна им обоим. Такое сотрудничество действительно обнаружено у некоторых морских хищников (см. Рыбы-груперы зовут на охоту мурен в качестве помощников, «Элементы», 07.12.2006). Но в целом это явление пока остается довольно слабо изученным.

Интересным объектом для таких исследований является совместная охота рыб и осьминогов (рис. 1). Осьминоги считаются животными не социальными, сложные отношения друг с другом им чужды. Однако охотящегося осьминога часто сопровождает целая свита из нескольких видов хищных рыб. Осьминог своими щупальцами ловко достает добычу (небольших ракообразных, моллюсков, рыбок) из расщелин и укрытий в камнях и коралловых постройках. Часть потенциальных жертв при этом удирает, чем и пользуются вьющиеся вокруг осьминога хищные рыбы. Сами они не смогли бы выгнать добычу из укрытия, поэтому польза, которую они получают от осьминога, очевидна. Вопрос о том, нужно ли самому осьминогу такое сотрудничество, до сих пор оставался открытым. Некоторые специалисты полагали, что межвидовые взаимоотношения в данном случае сводятся к нахлебничеству со стороны рыб, а осьминогу от них нет никакой пользы.

Статья германских и португальских биологов, опубликованная в журнале Nature Ecology & Evolution, показывает, что ситуация сложнее и интереснее. Ученые наблюдали за совместной охотой осьминогов Octopus cyanea и нескольких видов рыб на глубине 5–15 м в Красном море (Эйлат, Израиль) осенью 2018 года. За 120 часов дайвинга удалось заснять 13 эпизодов совместной охоты общей продолжительностью около трех часов.

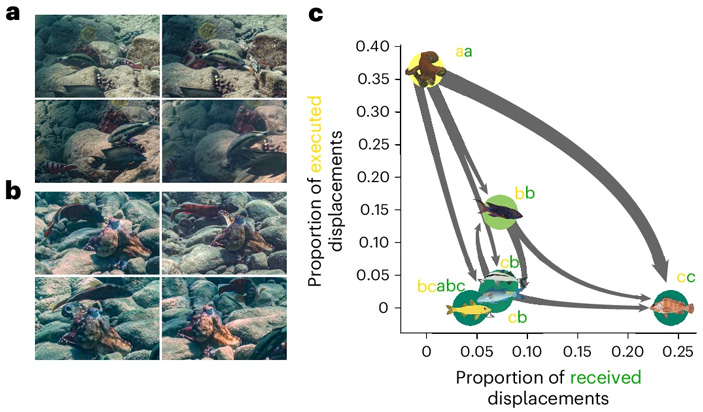

Виды — участники коллективных охот и методика сбора и анализа данных представлены на рис. 2.

Рис. 2. Виды — участники коллективных охот (слева), сбор данных (в середине) и идентификация эпизодов, когда поведение одного животного влияло на поведение другого (справа). В данном случае рассматриваются два варианта такого влияния: «увлечение за собой» (Pull) и «заякоривание» (Anchor). Рисунок из обсуждаемой статьи

Рыбы, охотящиеся вместе с осьминогом, придерживаются разных охотничьих стратегий. Барабули (длинноусая, синяя и золотистая) — подвижные хищники, активно выискивающие добычу на дне. Радужная вариола (Variola louti) преследует добычу в толще воды. Краснополосый групер — засадный хищник, предпочитающий сидеть неподвижно, пока кто-нибудь съедобный не подплывет поближе. Как распределяются их роли во время совместной охоты с осьминогом?

Разобраться в этом помог скрупулезный количественный анализ перемещений каждого члена группы относительно других особей. Группа в целом движется прерывисто: какое-то время толчется на месте, а потом перемещается на новую точку. Ученые выделили два основных типа влияния особей друг на друга: «увлечение за собой» (pull) и «заякоривание» (anchor; см. рис. 2, справа). В первом случае одна особь инициирует перемещение, то есть начинает удаляться от компаньона (или от центроида группы), а компаньон (или вся группа) спустя какое-то время следует за ней. Во втором случае компаньон остается на месте, а инициатор движения возвращается к нему.

Выяснилось, что виды — участники совместной охоты различаются и по частоте попыток инициировать движение или «заякорить» остальных, и по успешности (эффективности) этих попыток. Чаще всего инициируют движение энергичные барабули, но другие особи следуют за ними далеко не всегда. Синяя барабуля — самая «авторитетная»: за ней следуют чаще, чем за длинноусой и золотистой. Осьминог инициирует движение нечасто, но если уж он это делает, то в большинстве случаев группа следует за ним. Иными словами, частота попыток «увлечь за собой» у осьминога низкая, зато их эффективность максимальна (рис. 3). Что касается «заякоривания», то здесь осьминогу нет равных ни по частоте попыток, ни по их эффективности. То есть осьминог — главный фактор, ограничивающий перемещения группы. На втором месте по заякориванию — краснополосый групер, засадный хищник.

Рис. 3. Количественные показатели поведения участников коллективной охоты, отражающие степень их «влиятельности». a: по вертикальной оси — частота попыток инициировать движение, по горизонтальной — частота случаев успешного «увлечения за собой». Видно, что чаще всего лидерами оказываются синие барабули, реже всего — краснополосые груперы. b: по вертикальной оси — эффективность увлечения за собой (доля успешных попыток инициировать перемещение), по горизонтальной — эффективность заякоривания. Рисунок из обсуждаемой статьи

По совокупности показателей самым влиятельным членом коллектива оказался осьминог. Его поступки — будь то инициация движения или пребывание на одном месте — оказывают наибольшее влияние на поведение остальных участников охоты. Но все же осьминога нельзя назвать единовластным командиром. Барабули, особенно синие, тоже имеют определенный вес, поскольку именно они инициируют большинство переходов группы на новое место. Эти закономерности выявляются и при попарном анализе перемещений особей, и при сопоставлении движений отдельных особей и центроида группы.

Влиятельность осьминога, очевидно, связана с тем, что рыбы зависят от его уникальной способности выгонять добычу из труднодоступных мест. Поэтому рыбы склонны возвращаться к осьминогу, если он за ними не последовал, и плыть за ним, если он решил переместиться. Лидерские качества синих барабуль объясняются тем, что они очень активно ищут добычу и могут своими перемещениями подсказывать компаньонам, где та спряталась. Краснополосые груперы менее суетливы, но их перемещения, возможно, более информативны: в них меньше доля случайного шума и больше — полезного сигнала. Если уж краснополосый групер решил начать движение, то это, наверное, что-нибудь да значит. Возможно, это объясняет, почему по эффективности «увлечений за собой» и «заякориваний» краснополосые груперы опережают остальных рыб и уступают только осьминогу (рис. 3, справа).

Выяснилось также, что если в группе нет краснополосых груперов — эффективных заякоривателей, — то частота попыток инициировать движение не меняется, но их средняя успешность растет, и поэтому группа в целом становится подвижнее. За осьминогом в этой ситуации группа следует почти безоговорочно (в 90% случаев; в присутствии краснополосых груперов эффективность увлечения за собой у осьминога снижается до 70%).

Совсем по-другому сказывается на поведении группы отсутствие в ней синих барабулей — главных инициаторов перемещений. В этом случае другие члены коллектива, а именно усатые барабули и осьминог, чаще пытаются инициировать движение (то есть активнее ищут добычу), но эффективность этих попыток снижается, особенно у осьминога (от 70% до 53%). То есть группа реже следует за ними, чем при наличии синих барабулей. В итоге группа становится менее подвижной. На поведение краснополосых груперов наличие или отсутствие синих барабулей не влияет.

Важную роль в регуляции коллективного поведения животных играет иерархия доминирования, основанная на агрессивных взаимодействиях между особями. В совместных охотах рыб и осьминогов есть два варианта взаимодействий, которые можно интерпретировать как агрессивные. Во-первых, рыбы иногда толкают друг друга. Во-вторых, осьминог периодически пинает щупальцем какую-нибудь рыбу, отталкивая ее от себя и от центра группы. Оказалось, что по количеству раздаваемых пинков осьминог оставляет далеко позади всех остальных членов коллектива. При этом самого осьминога никто никогда не толкает. В этом смысле осьминог, бесспорно, самый доминантный член группы: он занимает высшую позицию в иерархии доминирования (рис. 4).

Рис. 4. Агрессивные взаимодействия в группе. a — длинноусая барабуля, оттопырив плавники, атакует краснополосого групера. b — осьминог толкает краснополосого групера щупальцем. c: по вертикальной оси — доля осуществленных толчков, по горизонтальной — доля полученных толчков. Видно, что больше всего достается краснополосым груперам, а главный агрессор (ну или строгий руководитель) — осьминог. Рисунок из обсуждаемой статьи

Кому же достается больше всего пинков? Краснополосым груперам. Эти засадные хищники, как мы знаем, редко инициируют перемещение группы. То есть фактически отлынивают от поисков добычи, эксплуатируя чужие усилия. Кажется, осьминога и других рыб это раздражает, и поэтому они то и дело тыркают лентяев. Сильнее всего им достается, если в группе отсутствуют главные разведчики и зачинщики перемещений — синие барабули, и вопрос о том, кто будет искать добычу, стоит особенно остро. Если же синие барабули в группе есть, то пассивность краснополосых груперов как будто становится более социально приемлемой, и им достается меньше пинков. По-видимому, толчки служат средством регуляции подвижности группы, а значит и интенсивности поисков добычи. Это подтверждается отрицательной корреляцией между количеством пинков и подвижностью центроида группы. То есть чем меньше группа перемещается, тем чаще участники коллективной охоты пинают товарищей.

Заключительная часть статьи посвящена вопросу о том, действительно ли осьминогу выгодно сотрудничать с рыбами (то, что рыбы выигрывают от сотрудничества с партнерами, умеющими выгонять добычу из укрытий, будь то осьминоги или мурены, считается установленным фактом). Чтобы это выяснить, проводились полевые эксперименты с пустыми и полными кормушками, размещавшимися на морском дне. Кормушки были устроены так, что осьминог не мог сразу понять, в каких кормушках есть еда, а в каких нет.

Здесь нужно пояснить, что осьминог обследует места, где может скрываться добыча, очень характерным образом: он как бы натягивается на камень, коралл или, в данном случае, искусственную кормушку. При этом перепонки между щупальцами растягиваются и становятся ярко-белыми (см. видео начиная с 30-й секунды). Морфология осьминога не позволяет увидеть, съел он там что-нибудь или нет, но это можно определить по продолжительности обследования: на полные кормушки у осьминога уходит больше времени, чем на пустые.

Эксперименты показали, что в отсутствие партнеров-рыб осьминог исследует пустые и полные кормушки с одинаковой частотой. Однако если осьминога сопровождают рыбы, то он гораздо чаще интересуется теми кормушками, которые перед этим были атакованы рыбами. Это согласуется с идеей о том, что рыбы помогают осьминогу находить добычу.

Наблюдения в естественной обстановке подтверждают этот вывод. Охотясь в одиночку, осьминог обследует чуть ли не все попадающиеся ему на пути элементы донного рельефа, где в принципе может скрываться что-то съедобное. Средняя продолжительность обследования невелика, то есть в большинстве случаев осьминог, по-видимому, ничего съедобного не находит. В присутствии краснополосых груперов (лентяев, мало помогающих в поиске добычи) осьминог ведет себя примерно так же. Однако в присутствии синих барабулей — энергичных разведчиков — поведение осьминога резко меняется. Он «натягивается» на элементы рельефа примерно втрое реже, зато средняя продолжительность натягиваний увеличивается — тоже примерно в три раза. Это значит, что по наводке рыбы-партнера осьминогу чаще удается найти что-то съедобное.

Таким образом, в ходе совместной охоты имеет место не односторонняя эксплуатация осьминога рыбами, а настоящее взаимовыгодное сотрудничество. Барабули активно исследуют пространство, обнаруживая места, где есть добыча, и тем самым предоставляют осьминогу опции для выбора. Осьминог, со своей стороны, радикально меняет свое охотничье поведение в присутствии рыб-разведчиков. Он решает, какую из предлагаемых опций выбрать и когда переходить на новое место. Кроме того, он регулирует исследовательское поведение рыб, пинками побуждая лентяев активнее шевелиться. С точки зрения рыб осьминог — это средство извлечения добычи из труднодоступных убежищ, которое они успешно эксплуатируют, наводя его на точки, где есть добыча. С точки зрения осьминога рыбы — это «дополнительные органы чувств», помогающие избежать лишних усилий при поиске добычи, и он даже в какой-то мере может ими управлять. На основе этих эгоистических интересов совершенно разных животных, общий предок которых жил не менее 550 млн лет назад, эволюция выстроила наборы инстинктов, порождающих взаимовыгодное сотрудничество.

Столь сложные кооперативные взаимодействия между представителями разных видов, по-видимому, большая редкость в животном мире. Хотя не исключено, что явление просто пока недостаточно изучено. Другой пример такого рода — «станции очистки» (см. Cleaning station), хотя взаимоотношения между чистильщиками и их клиентами, возможно, уступают по уровню сложности и гибкости отношениям между осьминогом и рыбами при совместной охоте.

Все это тем более удивительно, что осьминог Octopus cyanea считается одиночным (не социальным) животным. Осьминоги не склонны вступать в сложные взаимодействия с конспецификами и, по идее, не должны иметь соответствующих социальных инстинктов и навыков. Однако по отношению к партнерам-рыбам осьминог проявляет недюжинную социальную компетентность. На этом примере мы видим, что даже природная асоциальность не является непреодолимым препятствием для налаживания эффективного сотрудничества с инородцами.

Источник: Eduardo Sampaio, Vivek H. Sridhar, Fritz A. Francisco, Máté Nagy, Ada Sacchi, Ariana Strandburg-Peshkin, Paul Nührenberg, Rui Rosa, Iain D. Couzin & Simon Gingins. Multidimensional social influence drives leadership and composition-dependent success in octopus–fish hunting groups // Nature Ecology & Evolution. 2024. DOI: 10.1038/s41559-024-02525-2.

См. также:

1) Рыбы-груперы зовут на охоту мурен в качестве помощников, «Элементы», 07.12.2006.

2) Дельфины помогают олушам ловить сардин, «Элементы», 22.01.2016.

-

"эволюция выстроила наборы инстинктов, порождающих взаимовыгодное сотрудничество"

Молодец какая Эволюция!

А я давно жду когда появятся исследования инстинктов с т.з. их запаковывания-распаковывания в ДНК. Ведь единственным материальным переносчиком инстинкта от родителей к детям является ДНК, я правильно понимаю?

Значит должны быть ясные и надёжные механизмы, которые грубо и зримо считывают сложное поведение и превращают его последовательность всяких цитозинов-митозинов. Как и должен быть механизм потом прочесть эту последовательность и реализовать не в синтезе белков-мелков, а именно в сложном поведении. Причем не только поведении лично носителя ДНК, но и его общении (как в этой статье описано) с чуждыми организмами с иными ДНК, которые тоже как-то содержали взаимное верное поведение...

А все только вижу, как ДНК белками и прочей биохимией сверстана. Где там меж атомов прячутся поступки, взаимные чувства и прочая гражданская позиция??

"наборы инстинктов"... ну хоть один бы, самый простенький инстинктик - ну найдите в ДНК, расшифруйте его, товарищи учёные! Вот построение гнезда например пичугой какой... Чтобы эдак, раз! - переставили кусочек хромосомы - и птичка стала вместо веточек из камушков гнездо творить. Переставили другой кусочек - и гнездо из блюдца превратилось в конус или пирамидку...

А?-

Такие исследования есть. Между синтезом белков-мелков и инстинктами есть промежуточное звено - онтогенез, в том числе развитие мозга со всеми его нейронными связями, которые еще могут достраиаться потом обучением (но осьминог живет недолго и у него мало времени на обучение, поэтому умение общаться с рыбами, скорее всего, в основном врожденное). Пример работы по генетике инстинкта: Weber, J. N., Peterson, B. K., & Hoekstra, H. E. (2013). Discrete genetic modules are responsible for complex burrow evolution in Peromyscus mice // Nature

Там вообще классно: признак "наличие или отсутствие запасного выхода у норы" наследуется моногенно по Менделю, с полным доминированием.-

Там вообще классно: признак "наличие или отсутствие запасного выхода у норы" наследуется моногенно по Менделю, с полным доминированием.

Тогда осталось дело за малым: установить генетические локусы, определяющие "руководящие" стимулы восьминогов - и вуаля! - можно уже в пренатальном состоянии отбирать людей в высший командный состав... :О

Ох-ах, этот дивный новый мир!.. ^_^-

установить генетические локусы

слишком многого хотите. Информационная ёмкость человеческого генома крайне невелика - примерно как у CD-диска, и это вместе с "мусорной ДНК"! Полный чертёж одной только коленной чашечки в системе Автокад займёт гораздо больше места! Как на основе этого скудного объёма сделать хотя бы одну клетку? Только эффективно заархивировав эту информацию! Вы пробовали вносить нужные вам изменения в нераспакованный архив?-

Информационная ёмкость человеческого генома крайне невелика - примерно как у CD-диска, и это вместе с "мусорной ДНК"! Полный чертёж одной только коленной чашечки в системе Автокад займёт гораздо больше места!

Тэк-с. Вы бы определились штоле: велика или всё-таки невелика?.. Первая часть вроде как ратует за невеликость, а вторая вроде как наоборот (плюс шпилька в панамку современных погромистов..). :зКак на основе этого скудного объёма сделать хотя бы одну клетку? Только эффективно заархивировав эту информацию! Вы пробовали вносить нужные вам изменения в нераспакованный архив?

Человеки, тащемта, привыкли распылять ресурсы эффективно - здесь нет никакого открытия / удивления у меня. :)

Тут вспоминаются вирусы - единицы информации, сжатые ультраэффективным образом... Изменения в них более чем возможны en masse.

-

-

-

-

читывают сложное поведение и превращают его последовательность всяких цитозинов-митозиновзря вы критикуете "центральную догму генетики". Не только поведение, но и любой признак (хоть цвет глаз) нельзя записать в гены напрямую. Только отбором уже имеющихся вариаций. Рекомендую "Слепой часовщик" Докинза.

-

Не только поведение, но и любой признак (хоть цвет глаз) нельзя записать в гены напрямую.

А как же мутации, разве не "прямая запись"?-

мутации, разве не "прямая запись"

Записать впрямую можно, если вы - квалифицированный генетик, и у вас в компьютере есть карта локусов, и вы владеете техникой внесения изменений. Но это только простые признаки. Целенаправленно управлять эмбриогенезом пока слабО даже при этих условиях. Но у природы нет компьютеров, мутации вносят хаотические изменения, бОльшая часть которых или вредны, или нейтральны. Но если мутация случайно попала в нужный локус, то он, возможно, будет позднее поддержан отбором.-

мутации вносят хаотические изменения, бОльшая часть которых или вредны, или нейтральны

Однако на ёлках таки не растёт укроп, а крокодилы рождаются без рогов и копыт. Где же хаос, если мутации совершенно случайны?

Полагаю, следует говорить о вероятности той или иной мутации-

Случайность — вещь контринтуитивная. Большинство людей почему-то не осознаёт, что очень равномерное распределение каких-то событий исключительно маловероятно. Так что случайность мутаций ни в коем случае не означает их повсеместного возникновения с одинаковой частотой.

Таки да, факт мутации случаен, но вероятность наступления разных типов случайностей разная: однонуклеотидная замена вариант более распространённый, чем дупликация одного и того же гена восемь раз подряд. Плюс, не забывайте, что подавляющее большинство ошибок в ДНК чинится, и частота проверок зависит от процента времени, когда этот участок нити раскручен и доступен, то есть, редко используемые и менее нужные для дела места с большей вероятностью уклонятся от починки, если сломаются, и это влияет на результирующую скорость мутагенеза в разных частях генома.

-

-

-

Ежели простыми словами - участники охоты представляют себе цель и возможные пути ее достижения. Ну а триггер для всех этих умственных действий прост - очень кушать хочется.

человек не так уж и высоко поднялся по интеллекту относительно других животных.Среднестатистически - да, но попадаются довольно умные экземпляры: Эйнштейн, Ньютон, Максвелл, Фарадей, Менделеев...

Вкупе с возможностью вербального обмена информацией это поставило человека на самую высокую ступень интеллектуального развития.

-

С моллюсками её сближает плоская ползательная нога, а вот ротовой аппарат был устроен иначе. А.Ю. Иванцов рассматривал её в составе лофотрохозой (куда входят моллюски, аннелиды, лофофораты и еще пара-тройка типов), т.е. первичноротых. С вторичноротыми её ничто не сближает и предком хордовых скорее всего не является.

А. Сосунов. Дед-лесовик с Алеуна. ПиП "На суше и на море" 1969 (10)

-

-

Где конкретно "зашита" в ДНК способность к межвидовому сотрудничеству, сказать сегодня затруднительно. Но ДНК -- это единственный известный и вчерне изученный способ передачи способности к рациональному поведению без обучения. Наследственный набор поступков ничем принципиально не отличается от окраски или формы тела. Во всем отдельной особи достаточно соответствовать видовой норме в нормальных обстоятельствах.

Самое удивительно -- как с увеличением способности к обучению утрачивается наследственное поведение? Не являются ли патриотизм, национализм и религиозная одержимость следствием массового включения "мусорной" атавистической ДНК?-

Не являются ли патриотизм, национализм и религиозная одержимость следствием массового включения "мусорной" атавистической ДНК?

Это никакой не атавизм, это совершенно актуальный инстинкт! В моей системе классификации инстинктов он называется "инстинкт родственной консолидации"; более общепризнанный термин - "родственный отбор" (кин-отбор) хотя кин-отбор это немного о другом. Ксенофобия - это изнанка и неотъемлемая часть этого инстинкта.-

Не может быть актуальным инстинкт, который ведет к отставанию в умственном развитии замкнутого социума и проигрышу во внутривидовой конкуренции...

-

ведет к отставанию

Вы выдаёте желаемое за действительное. Почти все инстинкты - суть устаревшие алгоритмы реагирования; собственно - это один из (не единственный) критериев отнесения какой-то поведенческой формы человека к инстинктам - его архаичность. Все разновидности монархий, тираний, и даже религиозность - это проявление инстинкта вертикальной консолидации, актуального (в смысле - ныне работающего), при этом архаичного.-

Чем меньше инстинктивных аспектов в поведении большинства отдельных особей в сообществе, тем успешнее такие сообщества. Это факт, а не результат моих желаний... ))

-

ем успешнее такие сообщества

Вы бесконечно правы! Что не отменяет и того факта, что инстинктивное поведение продолжает быть широко распространённым; его процветание объясняется его информационной экономичностью - т.е. меньшими энергозатратами на мыслительную деятельность. У меня только что вышел новый текст на эту тему: "Инстинкты человека в вопросах и ответах".

И вообще, архаичность поведения вовсе не гарантия что оно проиграет прогрессивному. Вирус бешенства весь состоит из РНК с 5 генами, и больше ничего там нет. Однако если он заразил вас - ваша песенка спета. -

Чем меньше инстинктивных аспектов в поведении большинства отдельных особей в сообществе, тем успешнее такие сообщества. Это факт,

Как к успеху общества может привести искоренение такого врожденного инстинкта как арахнофобия?-

Как к успеху ... может привести искоренение ... арахнофобия?

А искоренение материнского инстинкта вообще приведёт к катастрофе. Имеется в виду - снижение общей инстинктивности поведения, а не некоторых конкретных инстинктов. Главный вред от инстинктивного реагирования - в его информационной скудости. Решение принимается на основании одного-двух ярких, но совсем не обязательно важных ключевых признаков (релизеров). Надеюсь, вам не нужно доказывать, что чем меньший объём информации привлекается для принятия решения, тем выше вероятность ошибки. Это хорошо понимают всевозможные манипуляторы, умеющие давить на означенные релизеры.

-

-

-

-

-

-

-

Самое удивительно -- как с увеличением способности к обучению утрачивается наследственное поведение?

Как помеха просветлению:)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Врождённые_физиологические_рефлексы

Рефлекс опоры и автоматическая походка новорождённых

Реакция опоры и автоматическая походка физиологичны до 1—1,5 месяцев, затем они угнетаются и развивается физиологическая астазия-абазия.---

У детей с поражением центральной нервной системы автоматическая походка задерживается надолго[1].

Рефлекс ползания (Бауэра) и спонтанное ползание

Ползающие движения у новорождённых становятся выраженными на 3—4-й день жизни. Рефлекс физиологичен до 4 месяцев жизни, затем он угасает. ...

При заболеваниях центральной нервной системы ползающие движения сохраняются до 6—12 месяцев, как и другие безусловные рефлексы[1].

Хватательный рефлекс

Рефлекс физиологичен до 3—4 месяцев, в дальнейшем на базе хватательного рефлекса постепенно формируется произвольное захватывание предмета. Наличие рефлекса после 4—5 месяцев свидетельствует о поражении нервной системы.

Рефлекс Галанта

Рефлекс физиологичен до 3—4-го месяца жизни. При поражении нервной системы эту реакцию можно наблюдать во второй половине года и позже[1]

и т.д.-

Это констатация необъясненных фактов непонятной природы. Зачем эти рефлексы исчезают и почему не утрачивается навык ездить на велосипеде, не являющийся жизненной необходимостью?.. В каких местах ДНК заложены эти странности человеческой физиологии?

-

Зачем эти рефлексы исчезают

Это самая простая часть вопроса. Выше уже ответили, что они исчезают как помеха просветлению: «Почти все инстинкты - суть устаревшие алгоритмы реагирования».

Врожденные инстинкты приобретаются очень долго и сложно. Никакой ДНК не хватит, чтобы описать все нейронные связи в мозгу взрослого человека. Врожденные инстинкты как биос на древних компах. У человека в этом биосе запрограммировано разрушение архаичных инстинктов и перезагрузка культурным кодом.В каких местах ДНК заложены эти странности человеческой физиологии?

Ну они не совсем человеческие. У насекомых практически все поведение на них основано.

Деградации инстинктов у человека, можно рассматривать как наследственное заболеваниях центральной нервной системы появившееся у австралопитека.

А вот как геном регулирует создание нейронных сетей с заранее определенным поведением, действительно интересно.-

У человека в этом биосе запрограммировано разрушение архаичных инстинктов и перезагрузка культурным кодом.

Это не вполне подтверждается наблюдениями. Охота и рыбалка для жителя крупного современного города отрицательно рентабельна, однако продолжает широко практиковаться.-

Это не вполне подтверждается наблюдениями. Охота и рыбалка для жителя крупного современного города отрицательно рентабельна, однако продолжает широко практиковаться.

Тут дело не в наблюдениях. Их достаточно, в том числе наблюдений за детьми маугли.

Страсть к охоте и рыбалке можно принять за врожденный инстинкт, если ребенок приобщился к ним в возрасте до 8 лет. Тут надо еще посмотреть, откуда взялись эти жители крупного современного города. Конечно, культурный код намного пластичней генетического. Но для его изменения тоже необходимо время, иначе это не культурный код, а эфемерная флуктуация.

-

-

Врожденные инстинкты приобретаются очень долго и сложно.

Для этого существуют эмоции. Вот вы встретили ниггера и чувствуете что хотите его линчевать - это врожденный инстинкт отношения к чужакам. Он не логически убеждает вас, а эмоционально.

Разумный человек заменяет эмоции логическими рассуждениями, а неразумный наоборот, но врожденный код не исчезает, он может проявится при определенных обстоятельствах, например на войне.

Задача некоторых политиков заставить вас мыслить эмоционально, опустить на уровень врожденных инстинктов!-

Ого!

Желание линчевать - это эмоция?

Да ещё при том и инстинкт??

Подозреваю, что наши с Вами генетические коды давненько не контачили. И после этого последнего контакта ваши предки очень долго и сложно приобретали этот инстинкт.

Мои, к счастью, таковым не озадачились, чего-то иное долго и сложно приобретать принялись. Например, спрашивать: "вы откудова, и чьих будете?"

Посему при виде негра никаких кровожадных "эмоций"-инстинктов не ощущаю.

-

-

-

Котики в очередной раз порадовали - они понимают слова!

https://www.nature.com/articles/s41598-024-74006-2te>>Результат закономерен. Исследовали использовали системный подход, в отличии от описательного. Который господствует у гуманитариев и ведет к безразмерной информационной мозговой бадье. Это относится и к многим биологам. Ранее был известны говорящие коты в ютубе и патент на обучение животных навыкам звуковой человеческой речи. Обучайтесь

www.academia.edu/27052453/Сознание._Мир_и_разум._Самоорганизация_Процесс_самоорганизации

Последние новости

См. также

Рис. 1. Совместная охота осьминога и рыб. Кадр из видео, прилагающегося к обсуждаемой статье