Передача сигналов у трихоплакса происходит при помощи молекул, аналогичных нейромедиаторам

Команда ученых из российских и американских лабораторий изучала поведение трихоплакса, морфологически самого примитивного из известных многоклеточных. Как было показано, простому трихоплаксу свойственно довольно сложное неслучайное поведение с характерными циклами движения и паузами для питания. Такое поведение обеспечивается слаженными движениями отдельных клеток. Основной вопрос, который ученые перед собой поставили, такой: как осуществляется такая координация, если никаких нейронов у трихоплакса нет? Выяснилось, что координацию обеспечивают различные сигнальные вещества — АТФ, глутамат, глицин, аспартат, ГАМК. К этим веществам у трихоплакса имеется богатый набор рецепторов. Так как именно эти вещества являются среди прочих нейромедиаторами у животных с нервной системой, то авторы предполагают, что система химической передачи-приема сигналов лежит в основе становления нервной системы у животных.

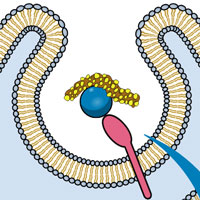

Трихоплакс (Trichoplax adhaerens) — чудесное животное, которое считается одним из самых просто устроенных многоклеточных. Это мелкое, в среднем размером 1–3 мм, плоское животное, состоящее из двух слоев клеток. Верхний слой собран из клеток с короткими ресничками, а нижний слой — из клеток с длинными ресничками. Между этими двумя слоями помещаются волокнистая сеть, построенная фактически одной клеткой-синцитием. Предполагается, что эта сеть связывает клеточные слои и разделяет на компартменты пространство между верхним и нижним слоями. Переднего и заднего конца у трихоплакса нет. Он питается, выделяя нижним слоем клеток во внешнюю среду пищеварительные ферменты (см. видео из статьи C. L. Smith et al., 2015. Coordinated Feeding Behavior in Trichoplax, an Animal without Synapses). При этом его краевые части прилипают к субстрату, образуя замкнутую полость между субстратом — обычно это бактериальные и водорослевые нарастания. В этой полости бактерии и водоросли перевариваются, а продукты расщепления всасываются клетками вентрального эпителия. Трихоплакс постоянно меняет конфигурацию, переползая с одного кормового пятна на другое.

Трихоплакс в окружении бактерий и водорослей. Фото с сайта mpi-bremen.de

У трихоплакса и других пластинчатых (Placozoa), к которым он относится, нет не только переднего и заднего конца со ртом и анусом, но нет и специализированных сократительных (мышечных) клеток и нервов. Тем не менее, клетки тела трихоплакса меняют конфигурацию скоординированно — так, что животное не просто хаотично махает ресничками, а может перемещаться к свету или пище, может остановиться над пищевым пятном, переварить пищу и двинуться дальше, когда еда съедена. Это означает, что клетки получают сигналы, обеспечивающие двигательную координацию вентральных ресничек: при хаотичном биении ресничек животное просто вертелось бы на месте. Что это за сигналы?

Ответ на этот вопрос нашла группа российских ученых из Института физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского, Института биологии развития им. Н. К. Кольцова и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН под идейным руководством Леонида Мороза (Leonid L. Moroz) из Университета Флориды. Краткий ответ таков: с помощью молекул, аналогичных нейромедиаторам у других животных.

Здесь, конечно, интересен не столько сам ответ, сколько подробности, раскрывающие содержание такой химической передачи сигналов. Их ученые шаг за шагом открывали в экспериментах и наблюдениях. Во-первых, нужно было понять, что вызывает движение — только внешние стимулы или к ним все же добавляется внутренняя, эндогенная, стимуляция. С внешними стимулами все ясно: повесь морковку перед осликом, и он будет бежать вперед. Известно, например, что для трихоплакса внешним стимулирующим триггером является АТФ. Но если стимулы только внешние, то приостановка выделения сигнальных веществ — торможение экзоцитоза — должна нарушить пищевое поведение. Такой эксперимент был проведен с помощью удаления кальция из воды. Без кальция останавливается транспорт веществ из клетки наружу (внутриклеточные транспортные везикулы не могут слиться с клеточной мембраной), и в результате синтезированные сигнальные молекулы так и останутся внутри клетки, никакой координации клеточных действий не будет. Этот эксперимент показал, что в воде без кальция трихоплаксы могли двигаться, но типичное пищевое поведение у них было нарушено: они просто вертелись на месте или хаотично сдвигались. Так происходит, когда каждая ресничка на каждой вентральной клетке функционирует в своем автономном ритме.

Трихоплакс передвигается, «шагая» ресничками. Видео с сайта quantamagazine.org

Примерно также действовало добавление ионов магния в воду: трихоплаксы переставали останавливаться, зависать над пищевым пятном и питаться. Напомню, что ионы магния, соединяясь с отрицательно заряженными фосфатами клеточной мембраны, придают мембране сильный заряд и мембрана гиперполяризуется. В результате клетка теряет обычную чувствительность, и животное перестает реагировать на любые стимулы. В данном случае подразумевались внутренние стимулы, координирующие биение ресничек. Внешние стимулы исключались, так как трихоплаксы сидели в экспериментальной чашке в чистой воде без пищевого субстрата.

Картина движения трихоплакса в норме (слева), в экспериментах с добавлением хлорида магния (в центре) и в декальцинированной воде (справа). Сверху — характеристики треков: смещение (расстояние между начальной и конечной точками за 5 минут), длина пути (общий путь, проделанный за 5 минут) и выпрямленность (смещение/общий путь). Видно, что поведение трихоплакса устроено циклами, которые зависят от количества и длины поворотов (выпрямленность). И хотя на первый взгляд оно похоже на броуновское движение (внизу), но в действительности таковым не является: трихоплакс двигается циклами, связанными с питанием. Если убрать внутренние координирующие стимулы, то характерная цикличность исчезает, остается фактически лишь вращение на месте (внизу в центре и справа). Рисунок из обсуждаемой статьи в Frontiers in Neuscience

Итак, трихоплакс демонстрирует пищевое поведение и характерные циклы смещений за счет каких-то внутренних стимулов, организующих действия отдельных клеток. Отсюда следует вторая содержательная подробность, которую ученые сочли нужным выяснить. Она касалась самих этих стимулов. Какие именно молекулы заставляют трихоплакса двигаться к пищевой цели и организовывать ее переваривание?

В экспериментах ученые перепробовали несколько кандидатур. Это АТФ, который неизбежно оказывается во внешней среде при расщеплении органических молекул пищи; это аминокислоты глутамат и аспартат — они тоже являются массовыми продуктами расщепления органики; также в список подозреваемых попали глицин и гамма-аминомасляная кислота (ГАМК).

Первые три вещества индуцировали пищевые циклы, два последних, наоборот, их тормозили. Все эти молекулы, так или иначе модулирующие движение трихоплакса, служат у остальных животных нейромедиаторами, которые выделяются нейронами в синаптических щелях. Глутамат и АТФ считаются наиболее древними нейромедиаторами многоклеточных, а ГАМК регулирует поведение даже у одноклеточных эукариот. Перед нами набор молекул, которые у других животных встроены в систему передачи сигналов по нейронам.

Из этих результатов естественным образом вытекает следующий важный вопрос: настроен ли трихоплакс воспринимать сигналы именно этих молекул. Возможно, что здесь имеет место простой эффект чужеродного химического воздействия, а вовсе не прицельная чувствительность именно к этим молекулам. Оказалось, что в геноме трихоплакса закодированы рецепторы ко всем этим веществам, кроме глицина. В качестве рецептора к глицину у трихоплакса работает, по-видимому, один из рецепторов к глутамату. Мало того, репертуар всех этих рецепторов у трихоплакса больше и богаче, чем у любого другого многоклеточного животного — от губок и червей до млекопитающих. Нашлись в геноме у трихоплакса и гены сигнальных транспортеров, в частности, для глутамата и АТФ. Эти транспортеры предназначены для доставки данных молекул в везикулах к клеточной мембране. Иными словами, у трихоплакса налажены, с одной стороны, производство и транспортировка сигнальных молекул, а с другой стороны, производство чувствительных приемников для них.

Результаты обсуждаемой статьи показывают, что до становления нейронной передачи сигналов животные могли использовать химическую координацию клеточного функционирования. Сигнальные молекулы, вероятно, изначально служили индикаторами наличия пищи в среде. Такая химическая координация эволюционировала, превратившись у других животных в инструмент нейронной передачи в синапсах. Нейронная передача против исходной до-нейронной должна была обеспечить прицельность, точность воздействия. А выделение типа клеток, специализированного именно для такой передачи, читай нейронов, ускорило передачу на много порядков.

Эта экспериментальная работа добавляет аргументов в пользу идей Д. А. Сахарова (чьим учеников был Леонид Мороз) об исходности химической координации у многоклеточных. Без такой координации многоклеточный организм будет просто набором сцепленных клеток. Трихоплакс вместе с губками и гребневиками помещается в основании дерева многоклеточных. О губках, у которых тоже нет нейронов или других специализированных клеток-передатчиков, недавно стало известно, что и у них тоже имелся набор сигнальных молекул, химическим образом координирующих пищевую активность клеток (У губок найдены вероятные эволюционные предшественники нейронов и миоцитов, «Элементы», 08.11.2021). Эти молекулы выделяются особыми нейроидными клетками. Есть ли у трихоплакса такие специализированные клетки, пока не известно. Гребневики, которые тоже рассматриваются среди самых базальных многоклеточных, добавляют интригу в рассуждения о химической передаче сигналов в до-нейронном мире. Этому будет посвящена одна из следующих новостей.

Источник: Mikhail A. Nikitin, Daria Y. Romanova, Simkha I. Borman and Leonid L. Moroz. Amino acids integrate behaviors in nerveless placozoans // Frontiers in Neuscience. 2023. DOI: 10.3389/fnins.2023.1125624.

Елена Наймарк

-

Так а че тут такого. Сигнальные системы распознающие и atp, и gaba, и аминокислоты существовали не то что до становления нейронной передачи сигналов, а еще до этих ваших трихоплаксов. Куча распознающих их рецепторов и сигнальных путей есть и в бактериях, и в археях. Читайте работы Tino Krell.

-

согласен с замечанием.

прочитал заметку дважды, но так и не понял, в чем нетривиальность исследования.

"Иными словами, у трихоплакса налажены, с одной стороны, производство и транспортировка сигнальных молекул, а с другой стороны, производство чувствительных приемников для них." - слишком тривиальный вывод, чтобы тянуть на новое знание.-

Спасибо, мы в курсе, что глутамат - очень древний мессенджер, даже писали обзор про это: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S00283

90821002951

Новизна этой статьи не в том, что у трихоплакса есть рецепторы к этим веществам (это с 2008 года известно), а что впервые аккуратно и на большой выборке (800 часов видеосъемок) показаны их поведенческие эффекты. И заодно, пока обрабатывали контрольные видео (без веществ), нашли еще два элемента нормального поведения - ритмику и ускорение на слизи.

-

-

Поддержу предыдущего оратора что чего-то подобного следовало ожидать, что конечно не отменяет заслуги исследователей. И еще странно что трихоплаксов сто лет не торопились изучать...

-

Не сказать, что бы не торопились, например полный геном трихоплакса был прочтён ещё 15 лет назад. Кстати, как ещё тогда выяснилось, он содержит, в том числе, гены, необходимые для образования синапсов и проведения по ним нервных импульсов, так что, гипотеза о существовании у его предков в том или ином виде какого-то простого аналога нервной системы, насколько понимаю, с повестки дня пока так и не снята.

-

Кстати, а трихоплакс может быть радикальным упрощением например рачков или медуз?

Например через переход к полному внутреннему паразитизму и возврат к свободноживущие у варианту.-

По деревьям плакозои - сестринская группа книдариям. Так что они вполне могут быть упрощением кого-то из ранних stem-книдарий.

-

Никаких явных признаков вторичного упрощения у "плоскатиков" не наблюдается. Вполне могут быть реликтом эдиакарского мира, а то – и более древнего.

Замечательная статья и обзор!-

Myxozoa тоже не очень похожи на упростившихся книдарий.

Поиск среди эдиакарцев родни плакозой - сомнительная затея.

Высказанная в 2010 Сперлингом с Винтером идея о родстве дикинсоний с плакозоями по единственному общему признаку (наружное пищеварение) изначально была очевидной глупостью. Удивительно, что её еще много лет потом муссировали. -

Почему бы им не быть выходцами из докембрия занявшими уже тогда экологическую нишу очень подходящую для вот таких существ - вроде как простеньких, но очень даже навороченных несмотря на простые средства. В вики написано что их вроде как даже никто не ест почему-то. У них есть бактерии-симбионты, они могут жить в разных условиях температуры и солености, имеют половое и два способа бесполого размножения, групповое поведение, два способа пищеварения, несколько способов передвижения. Видов наверно не мало. Прямо как простой складной ножик с 15 лезвиями :)

-

Так я ж и не отрицаю, что плакозои - древняя группа. Скажу по секрету, кишечнополостные и даже членистоногие и аннелиды тоже выходцы из докембрия. Известны их докембрийские ископаемые следы и окаменелости )

-

Ну, я имел ввиду что если они тогда уже были как сейчас блинчиками, а не как например членистоногие у которых никогда не было ног и т.п. не сильно похожие предки современных типов.

Еще получается что если трихоплаксы упрощенцы, то они не восстановили утраченную нервную систему, а создали заново хорошую альтернативу для образа жизни при котором нервная система очень бы пригодилась. Это как то более замысловато и наверно менее вероятно чем простое восстановление, или хотя бы создание второй раз похожей на первую.-

Миксозои (упростившиеся паразитические книдарии) успешно избавились от нервной системы, при этом некоторые сохранили мышцы. И ни чего, живут, ползают.

Я вообще к тому, что простой план строения плакозой может быть следствием переходя к питанию плоским субстратом (микробиальной-водорослевые пленки) и миниатюризации:

- утрата гастральной полости (плоско вывернута на "брюшную" сторону плакозой) и соответственно наружное пищеварение необъятного субстрата под нижней поверхностью тела.

- утрата нервной системы из-за миниатюризации, плоской среды обитания, нет нужды в быстрой реакции т.к. не хищники.

-

-

-

-

-

-

Просто как то не верится, что без чего то подобного кровеносной системы (без перекачки и прочего) столь большое существо способно быстро и динамически реагировать.

-

Электрических межклеточных сигналов судя по всему нет, но у него есть быстрая (порядка секунды) передача механических напряжений, механическая возбудимость клеток и механическая самоорганизация. Это исследует Manu Prakash в Стэнфорде, вот его статьи: http://arxiv.org/abs/2107.02934

https://arxiv.org/abs/2107.02940

https://www.quantamagazine.org/before-brains-mechanics-may-have-ruled-animal-behavior-20220316/

Цитата:

у Trichoplax есть несколько клеток, которые действуют так же, как нервные. Эти так называемые железистые клетки рассредоточены по его нижней стороне.

Железистая клетка очень похожа на нервную клетку в синапсе. Она тоже заполнена небольшими пузырьками. И так же, как и в нервных клетках, эти пузырьки хранят своего рода химический реагент – нейропептид. Ученые сообщили, что железистые клетки фактически контролируют поведение пластинчатого. Когда это животное ползет по участку водорослей, эти клетки как бы «нащупывают» водоросли – так животное понимает, что пришло время прекратить ползать и приступить к обеду. Нейропептиды, выпущенные из пузырьков железистых клеток, сообщают соседним клеткам, чтобы они перестали крутить реснички. Это ставит тормоза.

Химические реагенты также взаимодействуют с другими соседними «нервным» клетками. Они говорят своим соседям выбрасывать собственные нейропептиды. Таким образом, это сообщение «прекратить и есть» теперь распространяется от клетки к клетке по всему животному.

-

Там дальше написано:

"Между этими двумя слоями помещаются волокнистая сеть, построенная фактически одной клеткой-синцитием. Предполагается, что эта сеть связывает клеточные слои и разделяет на компартменты пространство между верхним и нижним слоями".

То есть, нижний слой - из многих клеток, верхний слой - из многих клеток, а средний слой - из одной клетки площадью во всё тело.

Последние новости

Так выглядит трихоплакс под световым микроскопом. Его плоское тело способно сгибаться, вытягиваться во всех направлениях, уплощаясь еще больше, и сжиматься в комочек. Фото с сайта mpi-bremen.de